Прошлое как “автоцитата”: XVIII век и проблема аутентичности отражения времени в творчестве художников «Мира искусства»

Ольга С. Давыдова

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, davydov-olga@yandex.ru

Аннотация.

В статье сделан аналитический обзор визуальной поэтики произведений художников «Мира искусства» в контексте взаимосвязи новаторских особенностей стиля модерн с прошлым. Присущее символистскому мироощущению восприятие времени через образы искусства рассматривается как один из главных источников, сообщивших ретроспективной мечтательности (пассеизму) ведущих мастеров «Мира искусства» характер субъективно значимой поэтической тоски по идеалу. Ностальгия по воображаемому былому, присвоение художественной реальности другой эпохи собственному внутреннему миру привели мирискусников на путь превращения цитаты в автоцитату, образца в образ, копии в подобие. Данный процесс расширил семантическую составляющую художественного языка, открыв новые возможности синтеза прошлого и настоящего в творческой практике первой трети XX века.

Ключевые слова:

XVIII век, русское искусство конца XIX – начала XX века, модерн, символизм, модернизм, Мир искусства, Александр Бенуа, Константин Сомов, Сергей Дягилев, Русские сезоны, пассеизм, цитата, аутентичность, интерпретация, стилизация

Для цитирования:

Давыдова О.С. Прошлое как “автоцитата”: XVIII век и проблема аутентичности отражения времени в творчестве художников «Мира искусства» // Academia. 2021. № 1. C. 55–71. DOI: 10.37953/2079-0341-2021-1-1-55-71

The Past as “self-citations”: The 18th century and its creative reflection in the works of the members of the World of Art Movement

Olga S. Davydova

Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts,

Moscow, Russia, davydov-olga@yandex.ru

Abstract.

The article gives an analytical review of the visual poetics of the works of Mir iskusstva (World of Art) artistic group in the context of the relationship of the innovative features of the Art Nouveau with the Past. The perception of Time through the images of Art, inherent in the symbolist worldview, is considered as one of the main sources that gives the retrospective dreams of the leading World of Art masters the character of a subjectively significant poetic longing for an ideal. Nostalgia for the imaginary past, the appropriation of its artistic reality to its own inner world, led the artists of the group to the path of turning a “quote” into a “self-citation”, a “sample” into an “image”, a “copy” into a “likeness”. This process expanded the semantic component of the artistic language, opening up new possibilities for the synthesis of the past and the presentin the creative practice of the first third of the 20th century.

Keywords:

18th century, Russian art of the late 19th and early 20th centuries, Art Nouveau, Modernism, the World of Art group (Mir iskusstva), Alexandre Benois, Konstantin Somov, Sergei Diaghilev, Ballets Russes, retrospective tendency of the Russian Symbolism, quote, authenticity, interpretation, stylization

For citation:

Davydova, O.S. (2021), “The Past as ‘self-citations’: The 18th century and its creative reflection in the works of the members of the World of Art Movement”, Academia, 2021, no 1, pp. 55–71. DOI: 10.37953/2079-0341-2021-1-1-55-71

И

И мир вокруг как стрелки на часах <…>

Неудержимо движется назад…

Блез Сандрар. Проза о Транссибирском экспрессе

…а тем временем идут годы…

Мишель Бютор. Стравинский за фортепиано[1]

Разговор о цитатах и образцах неизбежно связан с особенностями мировоззрения той эпохи, новую поэтику которой формируют подобные обращения или заимствования. Возможность пробуждения диалога между разными историческими периодами внутри художественного произведения, обладающего собственным иллюзорным образным временем, одна из главных историко-теоретических проблем, интерес к которой с особой актуальностью зазвучал в искусстве модерна. На рубеже XIX–XX столетий под влиянием романтизма и символизма происходит творческий перелом во взглядах художников на дистанцию, существующую между прошлым и обращенной к нему современностью, сокращение (а порой и упразднение) которой привело к изменению понимания статуса таких практик, как копирование, (наглядное) цитирование, подражание эмоциональным «образчикам», использование устоявшихся исторических аллегорий и т.п. В искусстве fin de siècle копия как таковая, наряду с другими буквальными пластическими имитациями, потеряла творческую самоценность, перейдя в область подготовительных учебных визуальных пособий на пути к тому импровизационному моменту, когда цитаты становятся автоцитатами, то есть присваиваются вновь создающимися художественными мирами на уровне психологических тождеств или расхождений, в любом случае – на уровне душевного освоения прошлого, его визуального, поэтически инспирированного пересоздания в контексте индивидуального темперамента художника. В противном же случае, «повторы» оказываются грубыми пересказами шедевров: «Все копии – переделки Гамлета Вольтером» [Яремич 2005, с. 286], – писал Михаил Врубель сестре из Санкт-Петербурга в период своих занятий в Академии художеств. Именно об этих историко-теоретических моментах в искусстве рубежа столетий и пойдет речь в данной статье.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Усложнившееся восприятие категории времени в художественном творчестве, повлекло не только изменение акцентов в эстетических суждениях, но и повлияло на сам творческий метод, при котором подлинную – аутентичную – старину стали воссоздавать, руководствуясь двумя критериями. С одной стороны, в этом процессе не были полностью отвергнуты формальные приемы «цитирования» костюма, позы или включения в композицию образа, непосредственно взятого с полотна предшественника на уровне буквальной реплики или ее идеалистического преображения. В частности, в данном контексте особой популярностью у символистов пользовались работы Сандро Боттичелли и образ его главной героини – Симонетты Веспуччи[2].

С другой стороны, первостепенным в творческом плане стал принцип пластических трансформаций, основанных на эмоциональном синтезе впечатлений, примером чему служит, скажем, и ритмическая организация фигур в произведениях Борисова-Мусатова, развивающих мотив шествия [Давыдова 2014, с. 42–43, 311–315]. К разновидностям подобных трансформаций относятся и намеренные диспропорции реальных предметов, усугубляющие ощущение присутствия потустороннего начала в общей атмосфере композиции; головокружительные, заостряющие ракурс точки обзора пространства, которые часто выбирал Александр Бенуа, (ил. 1), ему нравилось растягивать пропорции геометрического орнамента дорожек, удлинять кулисные затемнения зелени, обострять фронтальные столкновения архитектурных, скульптурных и пейзажных плоскостей например, в версальских этюдах, в том числе и из серии «Последние прогулки Людовика XIV» (1897–1898, 1905–1907)[3]. Иными словами, в сознании художников рубежа XIX–XX веков на первый план выдвинулось не цитирование, а интерпретирование деталей в соответствии с новым ощущением временного процесса духовной преемственности: определяющими стали оттенки настроения, музыкальное «проживание» художественной ауры эпохи, в которой происходят как реальные исторические события, так и вымышленные (что принципиально) сцены, суть которых лишь отчасти заключена в действии.

Неудивительно, что постоянно возникавший в творческой практике художников модерна вопрос об аутентичности (исторической достоверности) прошлого в их образных трактовках, соотносимых как с объективным знанием, так и с субъективными переживаниями внутреннего «я», с особой силой высветил проблему индивидуализма, почти на программном уровне заявленную в статье-манифесте С.П. Дягилева «Сложные вопросы» [Дягилев 1899a; Дягилев 1899b]: «А разве можем мы принять на веру споры наших предков и убеждения отцов, мы, которые ищем только личного и верим только в свое. Это одна из больших наших черт, и тот, кто хочет нас познать, пусть бросит думать, что мы, как Нарцисс, любим себя. Мы больше и шире, чем кто-либо и когда-либо, любим все, но видим все через себя, и в этом, лишь в этом одном смысле мы любим себя» [Дягилев 1899b, c. 2]. К середине 1900-х годов полемика вокруг стремления «взглянуть на прошлое через себя» только усилилась, получив развитие на страницах символистских журналов «Весы» и «Золотое руно», в частности, в дуэли между «Художественной ересью» А.Н. Бенуа [Бенуа 1906] и «Индивидуализмом и традицией» А.К. Шервашидзе [Шервашидзе 1906]. Однако в контексте интересующего нас процесса изменений понимания соответствия художественного произведения духу «цитируемой» (воскрешаемой) им эпохи «взбунтовавшийся» индивидуализм интересен своей оборотной стороной – поиском самоидентификации художника, в том числе и с помощью образов, рассеянных во времени.

Этот небезболезненный процесс визуализации индивидуальной душевной жизни через творческое обращение к прошлому повлиял на иконографическую и семантическую структуру произведений мирискусников, характерным качеством которых является потенциальное присутствие минувшего в подтекстовом пространстве образов. Стоит заметить, что подобный полифонический строй творческих миров художников можно отнести не только к области сбывшихся (в самом артефакте) иллюзий, но и к скрытым внутренним трагедиям символистского мировоззрения, связанного с интенсивной концентрацией лирического чувства в самоощущении внутреннего «я» художника. Причем зачастую, подобные «душевные утопии» прикрыты юмором (у А.Н. Бенуа, например), сарказмом, намеренным сентиментальным гротеском (как у К.А. Сомова). Вспомним, поэтическое признание Михаила Кузмина, разделявшего эстетические вкусы мирискусников: «И сам себе кажусь я двойником, / Что по земле скитается напрасно…»[4], –уточнившего свою мысль откровенной дневниковой записью: «Чтобы мечты исполнились, нужно только сойти с ума» [Кузмин 2007, с. 12]. Там, где прошлое становится предметом творческой ностальгии, по силе воздействия доходящей до взгляда на жизнь в последний раз, тем, «На что душа моя оглянется, / Идя в нездешние края?»[5], цитата перестает быть закавыченным повторением чужой речи. Далеко не секрет, что характер эстетических поисков мирискусников напрямую обращен к вопросам взаимодействия настоящего и прошлого, видимого и невидимого, субъективного и объективного, художественно-романтического и научно-исторического. В сущности, они одними из первых в русской культуре стали целенаправленно изменять внутреннее расстояние между прежним и теперешним, между сказанным и говоримым. Интуитивно пробудившаяся стихия интерпретации, обживания прошлого и стала тем началом, объединяющим разных по темпераменту художников, а также близких к ним поэтов, режиссеров, музыкантов, о котором Максимилиан Волошин писал: «Точно многогранное зеркало, художники и поэты поворачивали всемирную историю, чтобы в каждой грани ее увидеть фрагмент своего собственного лица» [Волошин 1909, с. 43].

Для художников модерна было характерно самопостижение личной биографии через ощущение своей причастности к неумирающей образной культуре прошлого. Так, например, на новом уровне они развивают (можно сказать, даже пересоздают) особый жанр ретроспективного портрета и автопортрета, берущий свой исток прежде всего в западноевропейской полусалонной, полуакадемической традиции историзма [Gutman, Kuurne 2015]. Одним из наиболее выразительных примеров в этом смысле может служить ретроспективный портрет Е.М. Мартыновой «Дама в голубом» (1897–1900, ГТГ) К.А. Сомова, в котором происходит самоотождествление индивидуальностей героини и художника с опоэтизированным, «книжным» духом былого. И дело, конечно, не в раритетном романтическом платье, сшитом по моде 1840-х годов, или в зеленой кулисе парка, а в том автопортретном чувстве органичной связи современности и прошлого, которое позволяло художнику превращать всем видимые символы в символистскую иконографию собственной души. Неслучайно фигурка гуляющего по воображаемому парку денди имеет очевидное сходство с обликом самого Константина Сомова. Стремление уйти «вдаль от переживаний минуты» [Сомов 1979, с. 127] вообще ярко проявлялось в саморепрезентации художников эпохи модерна. Вспомним, например, камерное настроение в духе немецкого «тихого» романтизма, выраженное в «Автопортрете на диване» (1898, ГРМ) Сомова. Художник словно предстает одним из персонажей времен Роберта Шумана и Александра Пушкина, почти современником тех «Поэтов», которым уютно мечталось под деревьями в его романтической композиции 1898 года (ГТГ).

Через творческие подобия мирискусники стремились настроить современность в унисон бою часов прошлого, обращаясь к внешнему антуражу истории как к источнику неизбежных визуальных примет жизни в состоянии (стадии) непрерывного ухода: «…часы в моей комнате шумят и бьют приятным гофмановским тревожным боем», – признавался Сомов отцу в одном из писем 1898 года [Сомов 1979, с. 64], отправленном из Парижа в осенний Петербург. В письме художник делился мечтами о возвращении домой, «о будущем годе», о мастерской, где в тишине, «окруженный своими», он сможет остаться наедине с душевным миром и начать творить в манере, развивавшейся им всю жизнь, – «по воспоминанию делать нечто вроде виденного» [Сомов 1979, с. 321]. Письмо Сомова примечательно не только как частный случай выражения тоски по заветным иллюзиям. Оно открывает ход к пониманию внутренней психологии творчества петербургских новаторов группы «Мир искусства» в области отношений со временем.

Художники творили свой вымышленный век, словно вспоминая мечты. Подобная формулировка представляется вполне правомерной, учитывая не только творческие, но и научно-эстетические поиски символистов. Так, например, философ, близкий друг четы Врубелей, Иван Лапшин выделял два типа художников-поэтов – тех, кто развивает интеллектуальный подход, основывая свою образную систему на доверии памяти, и тех, кто отдает первенство воображению, черпая вдохновение в недрах фантазии и мистической интуиции [Лапшин 1923]. В творчестве мирискусников эти два направления слились в одно, в этом и был перелом: память и воображение выступили двумя равноправными голосами. Однако именно этот сложнодостижимый контрапункт отчасти ограничил характеристики восприятия того революционного прорыва в области наделения произведения собственным внутренним художественным временем, который с точки зрения последующего авангардного натиска на реальную форму казался умеренным. Исторический аспект знания смущал, препятствуя пониманию того, что и у мирискусников память вело воображение (у символистов второй волны – художников «Голубой розы» – следы исторического времени, несмотря на другие акценты, также до конца не исчезли: в доминирующем при создании их иконографической системы воображении все же пробивались импульсы реальной памяти).

Желание вырвать у забвения с помощью искусства то, что было любимо в настоящем, одно из главных «крыловращательных» [Розанов 1899, с. 123] начал формирования символистских образов в целом и языка модерна в частности. Именно оно и стало главным источником обращения художников fin de siècle, в том числе и мирискусников, к прошлому как к автоцитате собственной душевной жизни.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Отсканировано с изд.: Короткина Л.В. Константин Андреевич Сомов.

СПб.: Золотой век, 2004. С. 122, ил. 2.

Не учитывать присутствие этой метафизической составляющей в живописи мирискусников, значит упрощать поэтику их искусства (превращая произведения в плоды любознательности), упуская из аналитических критериев восприятия эмоциональную природу их творчества, тот «живой запах времени», который в произведениях художников очаровывает на уровне камерной экспрессии пластического языка. Так, например, тонко и тщательно написанные работы Сомова далеко не исчерпываются внешней фабулой. Кто, например, является действующим героем одного из первых ретроспективных видений Константина Сомова – картины «Дама у пруда» (1896, ГТГ; ил. 2): рокайльное кремовое платье, узор скользящего в пространстве света или старинный дворец и парк – ансамбль-полувымысел, ансамбль-преображение? Лето 1896 года Сомов провел в Мартышкино близ Ораниенбаума, лебединый пруд которого и мог вдохновить художника на создание подобного образа. Однако изображенный им архитектурный мотив в точности не совпадает с обликом Китайского дворца; не совпадает он и с петергофскими павильонами, конкретного же документального указания на место воображаемого сюжета пока нигде не обнаружено. Инспирированные чувством страстные движения краски «по холсту времени» с неожиданной динамикой проявляются прежде всего при знакомстве с оригиналом произведения, в чем можно было убедиться на одной из последних выставок художника в Русском музее («Константин Сомов (1869–1939). К 150-летию со дня рождения», 8 августа – 17 ноября 2019). Узорное бытие света – не намек ли это на текучую, но действенную природу времени, не своеобразный ли это эквивалент «кларизма» Михаила Кузмина из его статьи «О прекрасной ясности» [Кузмин 1910]? Причем, как это ни парадоксально, свет у Сомова напрямую связан с прижизненной (притягивавшей романтиков и символистов) «загробной» памятью, что с грустной ясностью демонстрирует поэтика одного из поздних его натюрмортов «Фарфоровые фигурки на каминной полке» (1930, ГРМ), который можно отнести к мирискусническому варианту жанровой сцены: столь любимые Сомовым искусственные куклы, марионетки, маски вечного маскарада оживают на авансцене каминной полки в светоносном сиреневом сиянии осеннего заката. Эта философско-лирическая примесь духовной эманации физически реального мира ощутима и в натюрмортно-пейзажной по характеру картине «Открытая дверь в сад» (1938, частное собрание), и в «Автопортрете» (1928, ГРМ).

Перелом в отношении к прошлому, связанный с усилением доверия к «чувственным субстратам», к пластически выраженному созерцательному началу ощутим во многих произведениях Сомова, в частности, связанных и с иными (не дневными) проявлениями особой потусторонней мелодики света – с ночными фейерверками, лунным светом, смешанным с мерцанием свечей, в котором насельники воображаемой старины словно разыгрывают «галантные» мелодии Верлена, пуская в них звездный свет:

Поют под лютню, на минорный лад,

Про власть любви, про эту жизнь в усладах[6]…

Ценность старины на уровне поэтического, по-символистски глубокого погружения в нее, переживал и Александр Бенуа. Вспомним знаменитый эпизод, описанный в мемуарах художника, где он возвращается к своим версальским впечатлениям 1896–1899 годов, доводившим его до состояния галлюцинаторных видений. Вспомним и целый ряд других моментов, связанных с романтической опьяненностью прошлым во время работы над балетной пантомимой «Павильон Армиды» (1907), одной из главных тем которой стала попытка растворения границ между прошлым и настоящим, вернее, превращения минувшего в настоящее с помощью двадцати четырех гениев времени. Показателен в интересующем нас контексте и описанный Бенуа процесс работы (одновременно с «Павильоном Армиды») над картинами по заказу историка С.А. Князькова, в частности, над «Помещиком в деревне» (гуашь, 1909, Национальная галерея Армении, Ереван), «Парадом при Павле I» (гуашь, 1907, ГРМ) и другими: «…я как-то совсем вжился в тот мир и временами точно переселялся в него, видя его в непосредственной близи» [Бенуа 1980, с. 458]. В описаниях, сделанных Бенуа, обращает на себя внимание намеренное подчеркивание художником субъективного переживания исторического вымысла за счет многократного использования условной формы «как-то». О картине «куртага» (приема) в дни Екатерины Великой («Выход императрицы Екатерины II в Царскосельском дворце», 1909, Национальная галерея Армении, Ереван) Бенуа пишет: «приехали курьеры с известием о каких-то (курсив здесь и далее мой. – О.Д.) победах…» [Бенуа 1980, с. 458]. Относительно упомянутого «Парада при Павле I» (ил. 3) художник признается: «Мне интересно было выявить лишь какую-то мерещившуюся мне картину, и если она получилась более или менее убедительной, то это, мне думается, потому что с давних пор питал какое-то особенное чувство к личности Павла, нечто даже похожее на сочетание благоговения с нежностью и жалостью. <…> …нахожу какое-то необъяснимое наслаждение, нечто вроде сладострастия в том, чтоб изображать и как бы временно перевоплощаться в безумного Павла… <…> …мне нравится воскрешать в памяти и изображать в картинах такие видения» [Бенуа 1980, с. 459].

Среди современников подобное переживание прошлого, подобное «вчувствование» в минувшее набирали все большую и большую интенсивность. Напомним, что об общем для мирискусников настроении «ретроспективной мечтательности»[7] писали уже их современники – Сергей Маковский, Степан Яремич, Сергей Эрнст, Павел Муратов. Вот, например, как усложнившуюся в начале XX века систему искусствопонимания, выключившего образное прочтение картины из одномоментного контекста, в 1913 году характеризовал Сергей Эрнст: «Для одних тогда открылся мир русской старой сказочности, предания славянства, для других – высокие каноны византийских и итальянских мастеров, для третьих Елисейские Поля почившей Эллады, и, наконец, четвертым… поведал свои прелестные тайны восемнадцатый век. Так на древней земле вырастал молодой сад русской живописи» [Эрнст 1918, с. 19]. На настоящем этапе, учитывая идеалистическую природу символизма как художественного мировоззрения, ретроспективные тенденции «Мира искусства» могут быть рассмотрены как симптомы нового метода пластического мышления художников, воссоздававших на холсте или бумаге не столько исторический или натурный, сколько сочиненный умозрительный образ.

Конечно, подобные контрапунктические ходы во временные и стилистические параллели, находили разную оценку у современников, порой даже тех, которые делали нечто похожее. В этом смысле неожиданно яркое значение, как своим умным комизмом, так и проницательным попаданием в сущность проблемы, приобретает эпизод из истории взаимоотношений двух ведущих композиторов-новаторов XX века – Игоря Стравинского, временной полистилизм музыкального языка которого во многом продолжает развивать визуальные находки мирискусников в области диалога с прошлым, и Арнольда Шёнберга, музыкально высмеявшего «ретроспективный универсализм» своего русского коллеги-соперника. И хотя данный пример рожден в полемическом пафосе противостояния, тем не менее от этого он не теряет своей концептуальной сути. В 1926 году Шёнберг пишет «Три сатиры для смешанного хора» (1925–1926): первая сатира – «На распутье» (Tonal oder atonal); вторая сатира – «Многосторонность» (Vielseitigkeit)[8]; третья сатира – «Новый классицизм» (Der neue Klassizismus). Избрав в качестве завуалированного героя второй сатиры Стравинского (а в потенциале взаимосвязей – систему художественного мышления, близкую мирискусникам), Шёнберг заставляет декламировать хор a cappella

Кто там барабанит?

Это маленький Модернский!

Прикрепил себе косичку,

Она ему вполне к лицу!

Как подлинные, выглядят фальшивые волосы!

Как парик!

Совсем как… (так маленький

Модернский себе представляет)…

Совсем как папаша Бах![9]

Эта сентенция в адрес Стравинского органично накладывается на трагикомизм многих сценок Бенуа (например, на «Парад при Павле I»). Третья сатира – «Новый классицизм» – вполне соответствует неоклассическим интонациям художественных образов А.Я. Головина, М.В. Добужинского, А.Н. Бенуа. Разыгрывая утрированно потешную мизансцену между солистом и хором, Шёнберг высмеивает волнообразные покачивания образных поисков художников belle époque, заплутавших в стилистических лабиринтах времени: «Я больше не романтик, я отрекаюсь. С утра я чистый классик! Перерождаюсь!» [Рыжинский 2006, с. 122]. Модернизм нуждался в прошлом.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Отсканировано с изд.: Александр Бенуа / Альманах. Вып. 580.

СПб.: Palace Editions, 2020. С. 80, ил. 75.

Мы сейчас не будем останавливаться на анализе всех потенциальных тем, скрытых в «Трех сатирах», как не будем углубляться и в образные составляющие синтетичного языка модерна и его взаимодействия с неоклассицизмом 1910-х – 1920-х годов, в семантическом строе которого (в отличие от символистского) всегда подчеркнут условный момент игры с сюжетом («Право, незачем портрету / Вылезать живьем из рамок»[10]), опирающийся на четко воспринимаемое деление «минувшее – теперешнее» (в символизме оно намеренно преодолевается) – все это темы отдельного исследования. Для нас важны два момента: отмеченное Шёнбергом пристальное (пристрастное) внимание эпохи к прошлому, за счет которого ищут новизны и масштаба, и факт фиксации общих, времени рубежа веков истоков у разных степеней присвоения прошлого в искусстве ХХ века. Происходившие стилистические метаморфозы, основанные на органичном слиянии образной фантазии художников с прошлым, точно охарактеризовал австрийский историк искусства (представитель венской школы искусствознания) Алоиз Ригль, назвав конец XIX века временем пробуждения «ценности старины» [Ригль 2018, с. 19]. В сочинении 1903 года «Современный культ памятников: его сущность и возникновение» Ригль проницательно описал произошедший на рубеже XIX–XX столетий процесс постепенно подготовленного расширения границ восприятия ценности произведений минувшего, выдвинув два основополагающих качества – историческую ценность произведения прошлого и художественную ценность, открытие которой принадлежит прежде всего, по мнению ученого, современному сознанию. Ригль писал, что «сообразно современным понятиям нет никакой абсолютной современной художественной ценности, а есть только относительная. <…> художественная ценность памятника не обладает больше ценностью воспоминания о прошлом, а является ценностью настоящего» [Ригль 2018, с. 14]. Субъективизацию историко-художественного идеала Ригль прослеживает в масштабе эпохи, что на уровне конкретных творческих проявлений можно обнаружить и в естественной для мирискусников мысли Дягилева о праве на индивидуальное переживание произведения искусства, ставшего частью былой истории.

Таким образом, в конце XIX века старина больше не могла рассчитывать на покой. Из доморощенной, окруженной пиететом «барыни с ридикюлем»[11] в эпоху модерна старина превратилась в спящую красавицу искусства, пробудить которую могло прикосновение личности современного художника. Именно к этому стремились мастера круга «Мира искусства», причем идеи эти переносились и за пределы живописи. Безусловно, актуализация образного переживания прошлого включала как творческую, так и знаточескую компоненту. Многочисленные примеры «похитительных подсмотров» и «наглядываний» можно найти в произведениях почти всех мирискусников. Особенно плодотворны они в контексте исследования творчества Константина Сомова и Александра Бенуа в силу феноменальной эрудиции художников [Завьялова 2017; Завьялова 2019]. Так, работая над оформлением балетной пантомимы в трех картинах «Павильон Армиды», в котором художник хотел «возродить весь блеск, всю пышность, всю даже громоздкость прежних балетов» [Бенуа 2006, с. 462], а также, по его словам, «вложить и весь мой культ XVIII века» [Бенуа 2006, с. 462], Бенуа создал изысканные стилизации балетных костюмов эпохи барокко и рококо – «греческих» костюмов французского типа. С этой целью в качестве образца он использовал рисунки французского театрального художника Луи-Рене Боке (1717–1814), который работал над театральными костюмами для представлений при королевском дворе. В 1761 году по его рисункам были выполнены костюмы к опере «Армида». Боке сотрудничал с балетмейстером XVIII века Жан-Жоржем Новерром, рукопись которого «Письма о танцах» (Lettres sur la danse et les ballets), как и рисунки Боке, Бенуа изучал в библиотеке Академии художеств в Петербурге [Федосова 2009, с. 69], с полным правом подписав эскиз костюма «Любезного раба» Армиды (В. Нижинского): «Benois d’après Boquet (Бенуа после Боке. – О.Д.). Любая встреча с хрупкой частицей прошлого, хранящей отблеск живой, рукодельной красоты, пробуждала в Бенуа жажду восторженной творческой деятельности. Порой он делал буквальные зарисовки наплывавшего из прошлого видения, включая аутентичных «героев» – исторические вещи – в графическую или театральную композицию. Так, например, происходило при постановке «Мнимого больного» (сезон 1912/13, МХАТ), в которой были свои комические кульминации. Бенуа особенно дорожил церемонией посвящения главного героя в доктора, а потому самолично изыскивал для нее не только аутентичную музыку, но и мельчайшие детали в оформлении интерьера и костюмов, среди которых чуть ли не главной находкой стал оригинальный ночной колпачок в стиле Людовика XIV, ставший самостоятельной волнительной темой для художника [Давыдова 2018] (также см. рисунок в письме А.Н. Бенуа к К.А. Станиславскому от 15 февраля 1913, Музей МХАТ; ил. 4).

(МХАТ, сезон 1913/1914) из письма к К.С. Станиславскому от 15 февраля 1913.

Бумага, карандаш, акварель. Размер л.: 22х13,5; размер рис.: 8,6х9,4.

Музей МХАТ. Ф. К. С. № 7244. Л. 1. © Музей МХАТ, Москва

Аналогичные эпизоды можно найти и в творчестве Александра Головина, который кропотливо работал в архивах, библиотеках, антикварных лавках, неоднократно дававших мастеру импульс вдохновения (так было, например, с находкой портрета 1830-х тенора Нури в роли Орфея[12], подсказавшему Головину идею костюма этого героя в постановке оперы «Орфей и Эвридика», 1911; или со случайной «встречей» художника в лавке старьевщика с портретом венецианки времен увядания Республики, отозвавшейся в душе Головина осенним эхом образа Маркизы, 1908, ГМИИ РТ). Однако сам художник подобную накопительную область знаний об искусстве называл «доступным очень многим» «сальеризмом» [Головин 1960, с. 68], считая творчески необходимым преодолевать ее границы свободным импровизационным преображением материала в собственный «образ-символ», «образ-картину» даже в том случае, когда картина эта реализовывалась в пределах серии театральных эскизов или просто орнаментальных набросков. На вопрос о взаимоотношении стиля и стилизации, «аутентичности сущностной» и «аутентичности костюмной» модерн дал свой ответ – ответ достаточно бесстрашный и разрешимый только в том случае, если принять во внимание, что в рождении художественных образов символизма (да и неоромантизма) участвует поэтическая интуиция. Вот что по поводу стилизации, а соответственно и цитате как одном из средств ее достижения, писал В.Э. Мейерхольд в период размышлений над «театром постоянно возрождающейся старины», идея которого возникла в результате совместной творческой работы Головина и Мейерхольда в 1900-х–1910-х годах: «С понятием „стилизация“, по моему мнению связана идея условности, обобщения и символа. „Стилизовать“ эпоху или явление значит всеми выразительными средствами выявить внутренний синтез данной эпохи или явления, воспроизвести скрытые характерные их черты…» [Мейерхольд 1908, с. 130]. Обращаясь к этой мысли Мейерхольда в контексте целого исторического периода, нельзя не заметить, что подход к образам прошлого, основанный на «внутреннем синтезе» его духовных и материальных интонаций, был определяющим и в творчестве мирискусников. Важно отметить и другой принципиальный для нашего исследования акцент. Подобная трактовка понятия стилизации повлияла и на качественные характеристики восприятия аутентичности, причем не только в искусстве модерна, но и в современной гуманитарной науке.

В настоящее время в разных гуманитарных областях аутентичность связывают с категорией подлинного понимания явления, как в его целом, так и в деталях, в «колорите слов» [Эрнст 1918, с. 44]. Причем если изначально термин «аутентичный» применялся в области музыкознания и был связан с исторически объективным исполнением старинных сочинений (преимущественно эпохи барокко – эпохи, столь близкой артистическому миру Сомова, Бенуа, Дягилева), то в современной практике говорят уже о психологической или экзистенциальной аутентичности, вкладывая в это понятие точность соответствий внутренних и внешних, очевидных и скрытых, «чаемых» и достижимых начал личности [Рагулина 2007; Соловьева 2009; Суднева 2009]. Однако эта органичность соответствий лежала и в самом основании того сложного разветвленного языка ассоциаций, который стал формальным признаком стиля модерн. Немаловажно напомнить, что программный для развития аутентичной исполнительской манеры труд британского инструментального мастера Арнольда Долмеча «Интерпретация музыки XVII и XVIII веков, по материалам современников» был ровесником произведений художников «Мира искусства». Опубликованный в 1915 году, он стал естественным результатом длительной и бурной внутренней работы над постижением тайн диалога искусства настоящего с искусством прошлого, которая велась внутри романтического мировоззрения XIX века.

Видим ли мы на полотнах мирискусников – художников-знатоков и даже «историков искусства» (как А.Н. Бенуа) – аутентичные духу прошлого подобия XVII или XVIII столетий? С одной стороны, да. Мирискусники были известными защитниками старины. В этом контексте показателен прежде всего сам журнал «Мир искусства» [Лурье 2012, с. 19]. Тема сохранения «аутентичной старины» осмысливалась в широком диапазоне статей С.П. Дягилева, К. Мадсена, В.В. Розанова, А.Н. Бенуа, А. Фуртвенглера, Р. де Ла Сизеранна, Дж. Рёскина и др. Интерес к проблеме адекватного отражения «прошлого в настоящем» явился следствием общего идеалистического стремления найти «жизненное лицо памятника» [Рерих 1991, с. 55], пробудить ощущение настойчивой необходимости его присутствия в современном пространстве. В частности, именно этой проблеме была посвящена статья Роберта де Ла Сизеранна «Темницы искусства» (1900, № 3–4, 7–8, 11–12, 13–14), направленная не столько против музеев, как это может показаться на первый взгляд, сколько против музеефикации чувства истории. Отчаянная сила сопротивления в борьбе за сохранение улетучивающегося вместе с разрушаемыми ансамблями памятников духа старины и дала ярко контрастное название призыву преодолеть артифицированный[13] подход к диалогу с искусством прошлого – ведь искусство, как верили в эпоху модерна, может помочь преодолеть время. Не случайно, уповая на мнемотические силы души, Ф.А. Степун, философ, историк и критик, один из поздних продолжателей традиций Серебряного века, писал: «Умирающим в нас образам жизни мы можем даровать бессмертие их преображением в образы искусства» [Степун 2000, с. 921]. Эта вера модерна в силу художественного языка развивалась и за границами жизни стиля, став частью модернистского периода деятельности Дягилева в «Русских сезонах» конца 1910–1920-х годов. Следует отметить, что проблема аутентичного понимания истории в журнале «Мир искусства» находила отражение и в традиционном варианте своего толкования. Так, в шестом номере 1899 года в разделе «Художественная хроника» была размещена статья о концерте камерной музыки композиторов XVII–XVIII веков – Скарлатти, Ариости, Куперена, Джакомелли, Генделя, Баха, Миландра, устроенном Русским музыкальным обществом 29 декабря 1898 года [Нувель 1899][14]. Статья примечательна между прочим и тем, что автор, проявляя себя энтузиастом музыки доромантического периода, рисует атмосферу ее общественного восприятия, указывая скорее на пассивное следование моде, чем искренний интерес слушателей. В том же выпуске в «Заметке» об «исключительном явлении среди современных виртуозов оркестра» Гансе Рихтере можно найти и откровенные симпатии в адрес аутентичных тенденций исполнительской манеры: «Исключительность эта сказывается в том, что он не навязывает слушателям своего субъективного понимания исполняемых им произведений <…> его личность воплощается в личность великого мастера…» [Б. п. 1908, с. 61].

Напомню, что каждый выпуск журнала «Мир искусства» не только сопровождался современными графическими стилизациями à la russe или à la française К.А. Коровина, К.А. Сомова, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, но в нем активно репродуцировались произведения художников XVIII–XIX веков, печатались фотографии с памятников древнерусского зодчества, дворцовых и парковых ансамблей, публиковались образцы декоративно-прикладного творчества XVI–XVII веков, «соседственно» помещавшиеся в одном книжном пространстве с произведениями эпохи модерна. Все это, впервые с большой наглядностью, создавало иллюзию постраничного диалога дня нового с явью дней минувших, способствуя постижению развития истории искусства как единого процесса «торжества памяти над забвением» [Волконский 1899, с. 76]. «Чтобы передать сущность эпохи, надо трактовать ее так, как это сделали бы ее современники. Только таким способом можно передать тонкий аромат и трудно выразимый характер времени», – определял позицию журнала Дягилев [Мадсен 1899, с. 20, послесл. ред.].

И все же, с другой стороны, само творчество мирискусников стремится внушить мысль о подлинном (аутентичном) приближении к старине лишь с помощью артистической интуиции, импровизации, при которой дух прошлого напрямую связан с автоцитированием внутреннего опыта художника в части индивидуального освоения времени. Интересы мирискусников лишь кажутся конкретно локализованными в истории. Вроде бы, XVII век и XVIII столетие – «объективные идеалы», господствующие в визуальном строе их поэтики. Но в том и заключалась символистская метаморфоза художественного образа, что не логика определяла поэтику, а наоборот – поэтика устанавливала свою логику, преодолевающую все объективные закономерности. Именно поэтому XVII–XVIII столетия составляют «век» мирискусников в одном образном целом, о котором можно писать в единственном числе, сближая столетия в одно целое, исходя из текучести временных границ в воображаемых мирах художников, это лишь одна из восхитительных маний Ар Нуво, одна из иллюзорных возможностей «ярко выраженного ощущения бессмертия» [Кузмин 2007, с. 34]. В сущности, в творчестве мирискусников они лишь – обобщающая рокайльно-барочная фоновая призма, сквозь которую постоянно пробиваются импульсы романтизма и раннего модернизма. Вспомним, двойственный характер изображенных персонажей в целом ряде произведений Александра Бенуа: беззащитно стаффажных и в то же время наделенных самосознанием (причем даже в скульптурном воплощении и гиперболизированной форме, как например, в «Фантазии на Версальскую тему» (1906, ГТГ) или «Венецианском саду», (1910, ГРМ).

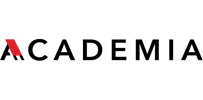

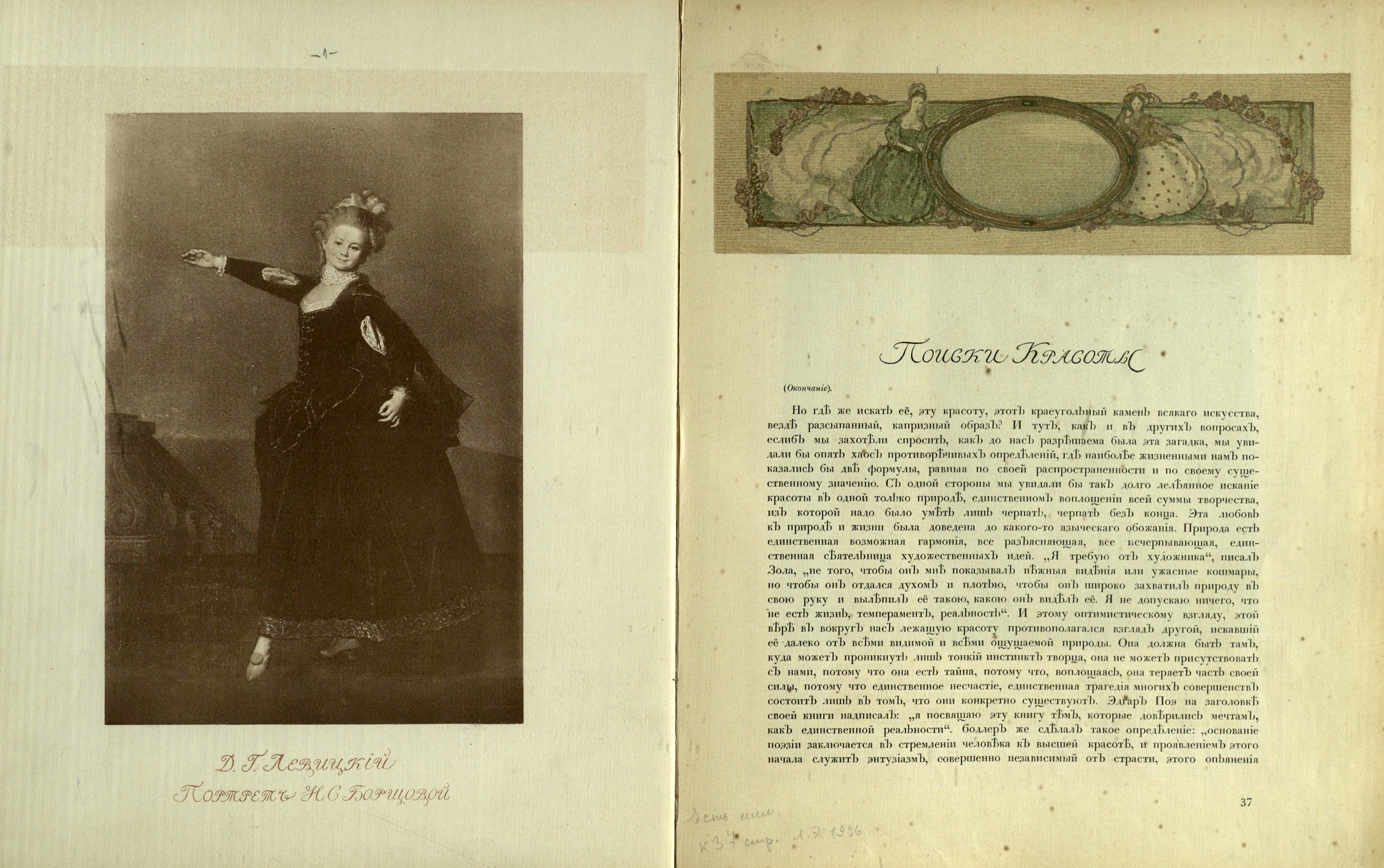

с репродукцией Д.Г. Левицкого «Портрет Н.С. Борщовой» и заставкой К.А. Сомова

Художники «Мира искусства» были субъективистами, искавшими в прошлом согласующихся с собственным внутренним миром мотивов, именно поэтому в творческом плане их не удовлетворяли буквальные реконструкции. Романтический элемент интерпретационного «произвола» почти всегда присутствует в работах художников-символистов. Причем проявлялся он как в самостоятельных (станковых) графических и живописных композициях мирискусников, так и в оформлении уже упомянутого журнала, зачастую выражаясь в лукавом диалоге заставок или виньеток с репродуцируемыми полотнами художников XVIII века. Так, например, статью Дягилева «Поиски красоты» (третья часть программной статьи «Сложные вопросы») сопровождал визуальный диалог разновременных художественных образов – псевдорокайльной заставки К.А. Сомова («Мир искусства», 1899, № 3–4, с. 37; ил. 5), делающего акцент на современности, и «Портрета Н.С. Борщовой» (1776, ныне ГРМ) Д.Г. Левицкого. Создавая впечатление общего стилистического совпадения, Сомов деликатно иронизирует в деталях, одевая своих героинь в чрезмерно открытые декольте, в результате чего зритель сразу ощущает вторжение в прошлое иной эпохи. В силу вроде бы шуточной иконографической игры создается ощущение образного круговорота, неоднозначного наложения или смещения временных ориентиров, чему способствует и «невидящее» озеро овала, в который вписаны сомовские фигурки: что есть живое, что есть мертвое – для символистов, прислушивавшихся к жизни души, вопрос далеко не условный, даже если он высказан скептически. Подобные художественные «скурильности», вторжения грустной насмешки пикантных деталей в картину прошлого, характерны не только для Сомова, но и для других мирискусников. Они отражают внутреннее переживание художниками собственного времени, которое Дягилев в первой части статьи «Сложные вопросы» назвал влечением и страхом перед тайной современности. Анализ художественных тенденций искусства модерна показывает, что одной из образных ипостасей «загадочного сфинкса современности»[15] символисты сделали прошлое, представив его в качестве видимого героя своих душевных грез. Эту традицию продолжили и в ХХ веке, причем преимущественно на Западе, что произошло не без влияния «Русских сезонов» (например, Джорджо Де Кирико, оформление балета «Бал», 1929; Рене Магритт, «Сумеречный красавец», 1950, Музей Израиля, Иерусалим). Поддаваясь настроениям укромных парковых уголков на картинах Сомова, таких как например, «Письмо. (Таинственный посланец)», 1896, ГТГ; «Конфиденции», 1897, ГТГ, или всматриваясь в версальские вариации на тему «Короля-Солнца» Бенуа, можно ощутить интонации слов Э.Т.А. Гофмана или гармоний Ж.-Б. Люлли, однако внутренняя жизнь авторов, выраженная через новый стилистический язык, обнаруживает эгоцентричный, гипертрофированно романтичный характер их творчества. Именно поэтому, мирискусники не превращаются в «старинщиков» [Эрнст 1918, с. 46], а их произведения – в серию антикварных впечатлений, так как являются художественным выражением символистского поэтического мироощущения.

Итак, мирискусники одними из первых в самом строе своих произведений, на уровне образного целого эстетически осознанно поставили проблему полифонической структуры «внутреннего времени» художественного образа. Акцентировав в исторических ценностях их подвижную эмоционально-смысловую природу, основанную на живом ритме времени, на его сквозном токе через века, они приоткрыли дорогу как модернистским, так и современным поискам. И на рубеже XX–XXI веков продолжают приоткрывать ставни времени, чтобы впустить в образное пространство искусства парковых призраков прошлого. Так, например, мирискуснические принципы, оживающие в контексте воспоминаний о «Русских сезонах», можно обнаружить в целом ряде балетных постановок последних десятилетий. В числе особенно удачных, с точки зрения нахождения новых образных решений, соприкасающихся с традицией, заложенной визуальной культурой модерна, можно назвать балет на музыку В.А. Моцарта «Парк» (1994, Опера Гарнье; ил. 6). В нем хореограф Анжелен Прельжокаж и художник Эрве Пьер также воскрешают эпоху Людовика XIV через главное действующее лицо – парк Версаля, эту «энциклопедию чувств от куртуазного кокетства до роковой страсти» (по словам самого постановщика)[16].

Генеральный прогон перед открытием XI фестиваля балета «Мариинский» (2011).

Музыка В.А. Моцарта. Художник-постановщик: Тьерри Лепру.

Художник по костюмам: Эрве Пьер. Мировая премьера: 1994, Опера Гарнье, Париж.

Автор фото: Алексей Даничев.

В 1905 году в связи с «Историко-художественной выставкой русских портретов» Дягилев произнес проникновенную речь, которая, в определенный период истории, казалась объективной оценкой взаимоотношений дореволюционной имперской реальности, частью которой были и творческие открытия мирискусников, с будущим: «…мы – свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой, неведомой культуры, которая нами возникнет, но и нас же отметет» [Дягилев 1905, с. 46]. Несмотря на знаменитую гениальную интуицию Дягилева, в данном случае у историков искусства есть право надеяться, что он все же ошибся, по крайне мере, в вопросе тех плодотворных творческих вольностей диалога модерна с прошлым, в том числе и с XVIII веком, которые мирискусники позволили себе выразить визуальным языком одними из первых. Удалившись в историю вместе с эпохой модерна, художники «Мира искусства» сами стали органичной частью прошлого, о котором так страстно мечтали. Однако открытые их искусством законы образной памяти, превращающей исторические цитаты в одухотворенные внутренней поэзией визуальные символы времени, до сих пор продолжают быть современными, пробуждая особый род ностальгии – творческой, из века в век рождающей идеалы.

Список иллюстраций

Ил. 1. А.Н. Бенуа. Версаль. Оранжерея. 1906. Бумага на картоне, гуашь. 60х70. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Источник изображения (URL): https://www.wikiart.org/ru/aleksandr-benua/versal-oranzhereya-1906

Ил. 2. К.А. Сомов. Дама у пруда. 1896. Холст, масло. 89х71. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Отсканировано с изд.: Короткина Л.В. Константин Андреевич Сомов. СПб.: Золотой век, 2004. С. 122, ил. 2.

Ил. 3. А.Н. Бенуа. Парад при Павле I. 1907. Картон, гуашь, белила. 59,6х82,5. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Отсканировано с изд.: Александр Бенуа / Альманах. Вып. 580. СПб.: Palace Editions, 2020. С. 80, ил. 75.

Ил. 4. А.Н. Бенуа. Эскиз колпака в стиле Людовика XIV для спектакля «Мнимый больной» (МХАТ, сезон 1913/1914) из письма к К.С. Станиславскому от 15 февраля 1913. Бумага, карандаш, акварель. Размер л.: 22х13,5; размер рис.: 8,6х9,4. Музей МХАТ. Ф. К. С. № 7244. Л. 1. © Музей МХАТ, Москва (Имеется авторское разрешение на воспроизведение).

Ил. 5. Лист из журнала «Мир искусства» (№ 3–4, 1899, с. 36–37) с репродукцией Д.Г. Левицкого «Портрет Н.С. Борщовой» и заставкой К.А. Сомова.

Ил. 6. Cцена из балета «Парк» в постановке хореографа Анжелена Прелъжокажа. Генеральный прогон перед открытием XI фестиваля балета «Мариинский» (2011). Музыка В.А. Моцарта. Художник-постановщик: Тьерри Лепру. Художник по костюмам: Эрве Пьер. Мировая премьера: 1994, Опера Гарнье, Париж. Автор фото: Алексей Даничев. Изображение предоставлено МИА «Россия сегодня».

Литература

- Аничков Е.В. Традиция и стилизация // Театр. Книга о новом театре: сб. ст. СПб.: Шиповник, 1908. С. 41–67.

- Б. п. 1899 – Б. п. Заметки // Мир искусства. 1899. № 6. С. 61.

- Бенуа 1906 – Бенуа А.Н. Художественные ереси // Золотое руно. 1906. № 2. С. 80–88.

- Бенуа 1980 – Бенуа А.Н. Мои воспоминания. Сер.: Литературные памятники В 2-х т. М.: Наука, 1980. Т. 2. Кн. 4, 5

- Бенуа 2006 – Бенуа А.Н. Воспоминания о русском балете // Бенуа А.Н. Дневник. 1908–1916. М.: Захаров, 2006. С. 314–551.

- Бютор 2019 – Бютор М. Стравинский за фортепиано / пер. с фр. В. Лапицкого. СПб.: Jaromir Hladik Press, 2019.

- Волконский 1899 – Волконский С. Искусство // Мир искусства. 1899. № 5. С. 69–90.

- Волошин 1909 – Волошин М. Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст) // Аполлон. 1909. № 1. С. 43–53.

- Давыдова 2014 – Давыдова О.С. Иконография модерна. Образы садов и парков в творчестве художников русского символизма. М.: БуксМАрт, 2014.

- Давыдова 2018 – Давыдова О.С. Русский паладин Серебряного века: «Апофеоз» Виктора Замирайло // Виктор Дмитриевич Замирайло. 1868–1939. В 2-х кн. Кн. 1: Живопись. Графика. Книжная графика. Архивные материалы. Воспоминания современников / Боулт Д., Гаврилюк О.А., Давыдова О.С., Малая К.В. СПб.: KGallery, 2018. С. 62–127.

- Дягилев 1899а – Дягилев С.П. Сложные вопросы: Наш мнимый упадок; Вечная борьба // Мир искусства. 1899. № 1–2. С.1–11; 12–16.

- Дягилев 1899b – Дягилев С.П. Сложные вопросы: Поиски красоты; Основы художественной оценки // Мир искусства. 1899. № 3–4. С. 37–49; 50–61.

- Дягилев 1905 – Дягилев С.П. В час итогов // Весы. 1905. № 4. С. 45–46.

- Головин 1960 – Головин А.Я. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине / Сост. и коммент. А.Г. Мовшенсона; вступ. ст. Ф.Я. Сыркиной. Л.; М.: Искусство, 1960.

- Завьялова 2017 – Завьялова А.Е. Художественный мир Константина Сомова. М.: БуксМАрт, 2017.

- Завьялова 2019 – Завьялова А.Е. Александр Бенуа и художественное наследие Франции XVIII века // Вестник СПбГу. Искусствоведение. 2019. Т. 9. Вып. 2. С. 300–324.

- Кузмин 1910 – Кузмин М.А. О прекрасной ясности // Аполлон. 1910. № 4. С. 5–10.

- Кузмин 2007 – Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2007.

- Лапшин 1923 – Лапшин И.И. Художественное творчество. Пг.: Мысль, 1923.

- Лурье 2012 – Лурье Ф.М. Журнал «невских пиквикианцев» // Мир искусства. Хронологическая роспись содержания. 1899–1904 / сост. Ф.М. Лурье. СПб.: Коло, 2012. С. 7–20.

- Мадсен 1899 – Мадсен К. Эрик Веренскиольд // Мир искусства. 1899. № 1–2. С. 17–

- Мейерхольд 1908 – Мейерхольд В.Э. Театр (к истории и технике) // Театр. Книга о новом театре: сб. ст. СПб.: Шиповник, 1908. С. 123–176.

- Нувель 1899 –N. [Нувель В.Ф.]. По поводу исторического концерта // Мир искусства. 1899. № 6. С. 59–61.

- Рагулина 2007 – Рагулина М.В. Ценностно-смысловое содержание понятия «аутентичность» как системного качества личности // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 296. С. 206–212.

- Ригль 2018 – Ригль А. Современный культ памятников: его сущность и возникновение. М.: ЦЭМ; V-A-C press, 2018.

- Розанов 1899 – Розанов В.В. О древнеегипетской красоте // Мир искусства. 1899. № 11–12. С. 121–124.

- Рыжинский 2006 – Рыжинский А. Хоровое творчество Арнольда Шёнберга: Эстетика и поэтика // Вестник РАМ имени Гнесиных. 2006. Вып. 1. С. 116–124.

- Соловьева 2009 – Соловьева А.Н. Концептуализация аутентичности в контексте глобализации культуры // Вестник Поморского университета. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 2. С. 137–142.

- Сомов 1979 – Константин Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников / Вступ. ст., сост., примеч. Ю.Н. Подкопаевой, А.Н. Свешниковой. М.: Искусство, 1979.

- Суднева 2009 – Суднева О.Ю. Аутентичная экзистенция: исследование практик аутентификации // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 328. С. 169–172.

- Рерих 1991 – Рерих Н.К. По старине // Рерих Н.К. Глаз добрый. М.: Художественная литература, 1991. С. 53–66.

- Степун 2000 – Степун Ф.А. Искусство и современность // Степун Ф.А. Сочинения. М.: Российская политическая энциклопедия, 2000. C. 920–925.

- Федосова 2009 – Федосова Е. Александр Бенуа и Лев Бакст. К вопросу о визуальных источниках // Видение танца. Сергей Дягилев и Русские балетные сезоны / под ред. Боулт Д.Э., Трегуловой З., Ростичер Джордано Н. М.: Skira, 2009. С. 69–73.

- Шервашидзе 1906 – Шервашидзе А.К. Индивидуализм и традиция. Александру Бенуа и Морису Денису // Золотое руно. 1906. № 6. С. 64–72.

- Эрнст 1918 – Эрнст С.Р. К.А. Сомов. Пг.: Издание Общины Св. Евгении, 1918.

- Яремич 2005 – Яремич С.П. О Врубеле. Монография, статьи, переписка. сб. / Сост. И.И. Выдрин, В.П. Третьяков. СПб.: Сад Искусств, 2005. Т. 2.

- Gerard-Powell, Ribeyrol 2014 – Alma-Tadema y la pintura Victoriana en la Colección Pérez Simón, [cat. exp., Museo Nacional Thyssen-Bornemisza] / Gerard-Powell V., Ribeyrol Ch. Madrid: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 2014.

- Gutman, Kuurne 2015 – Neo-Rococo and the North / Ed. by Gutman L., Kuurne L. Helsinki: Soumalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015.

References

- Anichkov, E.V. (1908), “Traditsiya i stilizatsiya” [Tradition and stylization], Teatr. Kniga o novom teatre [Theater. A book about the new theater]: Collection of articles, Shipovnik, St Petersburg, Russia, pp. 41–67.

- S. n. (1899), “Zametki” [Notes], Mir iskusstva, no. 6, р. 61.

- Benois, A.N. (1906), “Khudozhestvennye eresi” [Artistic heresies], Zolotoe runo, no. 2, рр. 80–88.

- Benois, A.N. (1980), Moi vospominaniya [My memories], vol. 2, books 4, 5, Nauka, Moscow, Russia.

- Benois, A.N. (2006), “Vospominaniya o russkom balete” [Memories of Russian ballet], Dnevnik 1908–1916 [Diary 1908–1916], Zakharov, Moscow, Russia, pp. 314–551.

- Butor, M. (2019), Stravinskiy za fortepiano [Stravinsky at the piano], Jaromir Hladik Press, St Petersburg, Russia.

- Volkonsky S. (1899), “Iskusstvo” [The Art], Mir iskusstva, no 5, pp. 69–90.

- Voloshin, M. (1909), “Arkhaizm v russkoy zhivopisi (Roerich, Bogaevsky i Bakst)” [Archaism in Russian painting (Roerich, Bogaevsky and Bakst)], Apollon, no 1, pp. 43–53.

- Davydova, O.S. (2014), Ikonografiya moderna. Obrazy sadov i parkov v tvorchestve khudozhnikov russkogo simvolizma [Art Nouveau iconography. Images of gardens and parks in the works of Russian Symbolist artists], BuksMArt, Moscow, Russia.

- Davydova, O.S. (2018), “Russky paladin Serebryanogo veka: Apofeoz Viktora Zamiraylo” [Russian paladin of the Silver Age: “Apotheosis” of Viktor Zamiraylo], Viktor Dmitrievich Zamiraylo. 1868–1939, Kniga 1: Zhivopis, Grafika, Knizhnaya grafika, Arkhivnye materialy, Vospominaniya sovremennikov, KGallery, St Petersburg, Russia, pp. 62–127, Book 1.

- Diaghilev, S.P. (1899), “Slozhnye voprosy: Nash mnimy upadok; Vechnaya borba” [Difficult questions: Our supposed decline; Eternal struggle], Mir iskusstva, no 1–2, pp.1–11; 12–16.

- Diaghilev S.P. (1899), “Slozhnye voprosy: Poiski krasoty; Osnovy khudozhestvennoy otsenki” [Difficult questions: The search for beauty; Fundamentals of artistic appreciation], Mir iskusstva, no. 3–4, pp. 37–49; 50–61.

- Diaghilev, S.P. (1905), “V chas itogov” [In the hour of totals], Vesy, no. 4, pp. 45–46.

- Golovin, A.Ya. (1960), Vstrechi i vpechatleniya. Pisma. Vospominaniya o Golovine [Meetings and impressions. Letters. Memories of Golovin], Iskusstvo, Leningrad, Moscow, Russia.

- Zavyalova, A.E. (2017), Khudozhestvenny mir Konstantina Somova [The artistic world of Konstantin Somov], BuksMArt, Moscow, Russia.

- Zavyalova A.E. (2019), “Aleksandr Benois i khudozhestvennoe nasledie Frantsii XVIII veka” [Alexander Benois and the artistic heritage of France in the 18th century], Herald of St Petersburg State University: Iskusstvovedenie, vol. 9, no. 2, pp. 300–324.

- Kuzmin, M.A. (1910), “O prekrasnoy yasnosti” [On beautiful clarity], Apollon , no. 4, pp. 5–10.

- Kuzmin, M.A. (2007), Dnevnik 1934 goda [Diary of 1934], Izdatelstvo Ivana Limbakha, St Petersburg, Russia.

- Lapshin, I.I. (1923), Khudozhestvennoe tvorchestvo [Artistic creation], Mysl, Petrograd, Russia.

- Lurye F.M. (2012), “Zhurnal nevskikh pikvikiantsev” [The journal of the Pickwickians on the Neva], Mir iskusstva. Khronologicheskaya rospis soderzhaniya. 1899–1904, Kolo, St Petersburg, Russia, pp. 7–20.

- Madsen, K. (1899), “Eric Werenskiold”, Mir iskusstva, no. 1–2, pp. 17–22.

- Meyerkhold, V.E. (1908), “Teatr (k istorii i tekhnike)” [Theater (on the history and technology)], Teatr. Kniga o novom teatre [Theater. A book about the new theater] Collection of articles, Shipovnik, St Petersburg, Russia, pp. 123–176.

- N. [Nuvel V.F.] (1899), “Po povodu istoricheskogo kontserta” [About the historic concert], Mir iskusstva, no 6, pp. 59–61.

- Ragulina, M.V. (2007), “Tsennostno-smyslovoe soderzhanie poniatiya autentichnosti kak sistemnogo kachestva lichnosti” [The value-semantic content of the concept of authenticity as a systemic quality of the individual], Bulletin of the Tomsk State University, no 296, pp. 206–212.

- Rigl A. (2018), Sovremenny kult pamyatnikov: ego sushchnost i vozniknovenie [Modern cult of monuments: its essence and origin], CEM, V-A-C press, Moscow, Russia.

- Rozanov V.V. (1899), “O drevneegipetskoy krasote” [About ancient Egyptian beauty], Mir iskusstva, no. 11–12, pp. 121–124.

- Ryzhinsky A. (2006), “Khorovoe tvorchestvo Arnolda Schoenberga: Estetika i poetika” [Choral creativity of Arnold Schoenberg: Aesthetics and poetics], Bulletin of the Gnesins Academy of Music], no. 1, pp. 116–124.

- Solovieva, A.N. (2009), “Kontseptualizatsiya autentichnosti v kontekste globalizatsii kultury” [Conceptualization of authenticity in the context of globalization of culture], Bulletin of the Pomorie University: Humanities and Social Sciences Series, no. 2, pp. 137–142.

- Somov, K.A. (1979), Konstantin Andreevich Somov: Pisma. Dnevniki. Suzhdeniya sovremennikov [Konstantin Andreevich Somov: Letters. Diaries. Comments of contemporaries], Iskusstvo, Moscow, Russia.

- Sudneva, O.Yu. (2009), Autentichnaya ekzistentsiya: issledovanie praktik autentifikatsii [Authentic existence: a study of authentication practices], Bulletin of the Tomsk State University, no. 328, pp. 169–172.

- Roerich, N.K. (1991), “Po starine” [Old times], Glaz dobry, Khudozhestvennaya literatura, Moscow, Russia, pp. 53–66.

- Stepun, F.A. (2000), “Iskusstvo i sovremennost’” [Art and modernity], Essays, Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya, Moscow, Russia, pp. 920–925.

- Fedosova, E. (2009), “Aleksandr Benois i Lev Bakst. K voprosu o vizualnykh istochnikakh” [Alexander Benois and Leon Bakst. On the question of visual sources], Videnie tantsa. Sergey Diaghilev i russkie baletnye sezony, Skira, Moscow, Russia, pp. 69–73.

- Shervashidze, A.K. (1906), “Individualizm i traditsiya. Aleksandru Benois i Morisu Denis” [Individualism and tradition. Alexandre Benois and Maurice Denis], Zolotoe runo, no. 6, pp. 64–72.

- Ernst, S.R. (1918), K.A. Somov, Izdanie Obshchiny Sv. Evgenii, St Petersburg, Russia.

- Yaremich, S.P. (2005), O Vrubele: Monografiya, statyi, perepiska [About Vrubel: Monograph, articles, correspondence]: Collection of articles, Sad iskusstv, St Petersburg, Russia, V. 2.

- Gerard-Powell, V., and Ribeyrol, Ch. (2014), Alma-Tadema y la pintura Victoriana en la Colección Pérez Simón, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, Spain.

- Gutman, L., and Kuurne L., (eds). (2015), Neo-Rococo and the North, Soumalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, Finland.

[1] Бютор М. Стравинский за фортепиано. СПб.: Jaromir Hladik press, 2019. C. 58.

[2] Например, «Портрет М.Ю. Лермонтова» (1914, Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, Пятигорск) М.А. Дурнова; «Изумрудное ожерелье» (1903–1904, ГТГ) и «Реквием» (1905, ГТГ) В.Э. Борисова-Мусатова; теоретические размышления Н.П. Феофилактова, а также позднюю «Копию портрета Симонетты Веспуччи работы Пьеро ди Козимо» (1930-е, Музей Эшмолеан, Оксфорд) К.А. Сомова.

[3] «Прогулка короля», 1896, ГРМ; «Маскарад при Людовике XIV», 1898, ГРМ; «Король прогуливается в любую погоду… (Сен-Симон)» 1898, Одесская картинная галерея, а также «Фантазия на Версальскую тему», 1906, ГТГ; «Прогулка короля», 1906, ГТГ; «Версаль. Пейзаж со статуей. 1905–1906», ГРМ; «Версаль. Оранжерея», 1906, ГТГ и др.

[4] Кузмин М.А. «Ко мне скорее, Теодор и Конрад!..» (1924). URL: https://45parallel.net/mikhail_kuzmin/ko_mne_skoree_teodor_i_konrad.html (дата обращения 06.04.2021)

[5] Кузмин М.А. «Под вечер выдь в луга поёмные…» (1916). URL: https://m.rupoem.ru/poets/kuzmin/pod-vecher-vyjd (дата обращения 06.04.2021)

[6] Верлен П. «Лунный свет» из цикла «Галантные празднества» (1869; пер. с фр. В. Левика). Цит. по: Вильгельм Левик. Избранные переводы, М.: Худож. лит-ра, 1977.

[7] Характеристика введена историком искусства и художественным критиком первой половины XX века С.К. Маковским.

[8] Существуют и другие варианты перевода двух первых частей: «На перепутье. (На перекрестке)»; «Многосторонность» («Универсальность, гибкость»).

[9] Бютор М. Стравинский за фортепиано. СПб.: Jaromir Hladik press, 2019.

[10] Кузмин М.А. Панорама с выносками. 3. Мечты пристыжают действительность (1926). URL: http://kuzmin.lit-info.ru/kuzmin/stihi/stih-446.htm (дата обращения 08.04.2021).

[11] Такой образ традиционных представлений о старине рисует Е.В. Аничков в статье «Традиция и стилизация». Подробнее см.: Аничков 1908.

[12] Головин А.Я. Орфей. Статьи и заметки о режиссерской работе В.Э. Мейерхольда в театрах Москвы и Ленинграда. РГАЛИ. Ф. 963. Оп. 1. Ед. хр. 1191.

[13] То есть замкнутый, требующий определенного усилия, специального «профессионального» настроя, выключающего живой процесс общения с «классикой» из обычного повседневного времени. В узком смысле, этим словом характеризуют один из подходов к восприятию классической, преимущественно инструментальной, музыки как творческому действу, предназначенному для исполнения в особых (не бытовых) условиях.

[14] Статья подписана инициалом N. Исследование позволяет предположить, что под этим псевдонимом скрывался В.Ф. Нувель, занимавшийся в журнале музыкальными вопросами и в силу характера предпочитавший сохранять «интимно-активную» позицию.

[15] Парафраз слов Дягилева, ссылающегося на Шарля Бодлера. Подробнее см.: Дягилев 1899a, с. 5.

[16] URL: https://musicseasons.org/balet-park/ (дата обращения: 20.05.2020).

Авторы статьи

Информация об авторе

Ольга С. Давыдова, кандидат искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; davydov-olga@yandex.ru

Author Info

Olga S. Davydova, Cand. of Sc. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; davydov-olga@yandex.ru