Диалог на виражах. Василий Суриков и «модернизм»: коллизия взаимоотношений

Ольга С. Давыдова

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, davydov-olga@yandex.ru

Аннотация

В статье рассмотрены особенности диалога, который возникает на рубеже XIX–XX столетий между творческими поисками В.И. Сурикова и новейшими модернистскими течениями в России, начиная от символизма художников круга «Мира искусства» и «Голубой розы» и кончая разными стадиями русского авангарда – от «Бубнового валета» до супрематизма. В основе композиции исследования лежит «контрапункт» двух вопросов: как воспринял Суриков «модернизм» и как «модернизм» воспринимал Сурикова. Понятие «модернизм» в данном случае трактовано в расширенном смысле поиска современных началу XX столетия образных и пластических средств выражения, выходивших за границы передвижнического реализма. Коллизия взаимоотношений рассмотрена сквозь призму устойчивых пластических и эмоциональных черт художественной поэтики самого Сурикова, а потому затрагивает вопросы личного понимания мастером природы искусства и проблемы новаторства, волновавшие его до конца дней и нашедшие выражение в декоративных и лирически-экспрессивных чертах позднего периода творчества.

Ключевые слова:

модернизм, модерн, символизм, авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет», Василий Суриков, Александр Бенуа, Василий Милиоти, Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Казимир Малевич

Для цитирования:

Давыдова О.С. Диалог на виражах. Василий Суриков и «модернизм»: коллизия взаимоотношений // Academia. 2021. № 3. С. 255–270. DOI: 10.37953/2079-0341-2021-3-1-255-270

Dialogue on the turns. Vasily Surikov and “modernism”: relationship сonflict

Olga S. Davydova

Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, davydov-olga@yandex.ru

Abstract.

The article deals with the peculiarities of the dialogue which occurred at the turn of the 19th century between the creative searches of Surikov and the newest modernist trends in Russia: from Symbolism of the artists of the World of Art (known in Russian as Mir Iskusstva) group and the Blue Rose (Golubaya Roza) circle to the different stages of the Russian avant-garde – from the Jack of Diamonds (Bubnovy Valet) to Suprematism. The composition of the study is based on the counterpoint of two questions – how Surikov perceived “modernism” and how “modernism” perceived Surikov. The concept of “modernism” in this case is interpreted in the extended sense of the creative search to the early 20th century for unconventional art of magical and plastic means of expression that went beyond the limits of the Itinerant (Рeredvizhniki) Movement’s realism. The collision of relationships is viewed through the prism of the stable plastic and emotional features of the artistic poetics of Surikov himself. That is why the author touches the issues of the artists’s personal understanding of the nature of art and the problems of innovation, which worried him until the end of his life and found expression in the decorative, lyrical and expressive features of the late creative period.

Keywords:

Modernism, Art Nouveau, Symbolism, Аvant-garde, the World of Art group, the Blue Rose group, the Jack of Diamonds group, Vasily Surikov, Alexander Benois, Vasily Milioti, Pеtr Konchalovsky, Aristarkh Lentulov, Kazimir Malevich

For citation:

Davydova, O.S. (2021), “Dialogue on the turns. Vasily Surikov and ʻmodernismʼ: relationship сonflict”, Academia, 2021, no 3, pp. 255–270. DOI: 10.37953/2079-0341-2021-3-1-255-270

Суриковский XVII век отражается в нас веком XX-м.

Абрам Эфрос. Суриков[1]

Василий Суриков, в отличие от футуристов и других «мифоистов» начала XX столетия, не был «суетливым пленником сегодняшнего дня» [Тепин 1916, с. 21]. Размышляя накануне своего «исчезновения»[2] о «Млечном пути» (1575–1580, Национальная галерея, Лондон) Якопо Тинторетто[3], Суриков от начала до конца ощущал себя причастным исторически масштабной традиции поисков больших иллюзий, в контексте его творчества обретавших органичную интонацию, прежде всего, в диалоге с образами древнерусского и «дорафаэлистского» [Суриков 1977, c. 137] искусства (как говорил сам художник, черпая в этом источнике искренность переживания), мастеров Позднего Возрождения, таких как Тинторетто, Веронезе, Тициан, а также с произведениями Рембрандта и Веласкеса. В контексте разговора о модернизме как состоянии проявления художественного новаторства в условиях меняющегося времени немаловажно сразу подчеркнуть, что взаимосвязь творческого мира Сурикова с историей искусств, хотя и ощутима «по-московски явственно»[4] , однако выразилась она не столько в прямолинейных заимствованиях или стилизациях, сколько в чувстве масштабной цельности художественного процесса, непрерывность которого отразилась как в визуально-ассоциативном плане, например, в тяготении Сурикова к винно-синим, багрово-вишневым интонациям колористического строя венецианского Возрождения, так и в масштабном монументальном мышлении художника. Отразилось это «ренессансное начало» мастера с большой буквы и в визуально-психологических особенностях автопортретов Сурикова, синтезирующих свободу индивидуального эмоционального выплеска, в том числе и через цвет (например, алый кафтан в «Автопортрете» 1902 года, Музей-усадьба В.И. Сурикова, Красноярск, на котором Суриков предстает в образе, преисполненном достоинства художников Возрождения, наделенном сибирской волей и удалью казака, с благородным артистизмом и концентричной сдержанностью саморепрезентаций Тициана или Тинторетто.

Музей-усадьба В.И. Сурикова, Красноярск.

Так например, трагической глубине и мудрой сосредоточенности позднего «Автопортрета» (около 1588, Лувр, Париж) Тинторетто особенно близка сдержанная экспрессия двух поздних «Автопортретов» Сурикова (1913, ГТГ; 1915, ГРМ). Отчасти из прошлого, а отчасти и из настоящего в образный строй произведений художника входит и неустойчиво зыбкий колорит оранжево-бурых и дымно-серых фонов («Портрет А.А. Добринской», 1911, ГРМ; «Портрет неизвестной на желтом фоне», 1911, ГРМ; «Портрет молодой женщины», 1911, ГТГ; «Портрет А.Н. Третьяковой», 1912–1913, Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова; и др.), отдаленное синтетичное эхо которых можно обнаружить в произведениях Веронезе, Веласкеса, Рембрандта, Тинторетто. Замечу, что дымчато-бурый фон, как бы пронизанный светом золотисто-оранжевого, коричнево-серого, а иногда и красновато-сизого (как в «Горожанке. Портрете А.И. Емельяновой», 1902, ГТГ) тумана, привлекавший мастеров эпохи модерна и часто встречаемый в женских портретах Сурикова 1900-х–1910-х годов, появляется у художника уже в 1870-е–1880-е годы («Портрет жены», 1888, Российский фонд культуры, Москва; и др.), впрочем, как и особый сизо-ультрамариновый цвет, найденный Суриковым в «Боярыне Морозовой» (1881, 1883–1887, ГТГ), а затем, подобно гулкой музыкальной ауре, окруживший портрет «Человека с больной рукой» (1913, ГРМ), в котором Д.Н. Кардовский увидел нечто «сезанновское» [Кардовский 1960, с. 149]. К упомянутой цветовой вибрации, звучащей вполне в духе модернизма того времени, близка и колористическая аура «Автопортрета» 1913 года. Возможно, в подобном неумышленном смешении оттенков сказались импульсы и пассеизма и модернизма, но все же цветодинамика Сурикова имела свою генеалогию. Неслучайно завязью рдяно-багровых, оранжево-янтарных и зелено-синих тонов Сурикова можно считать впечатления, полученные художником от сибирской природы еще в детстве: «Сибирь западная – плоская, а за Енисеем у нас уже горы начинаются: к югу тайга, а к северу холмы, глинистые – розово-красные. <…> Горы у нас целиком из драгоценных камней – порфир, яшма» [Волошин 1977, с. 171]. Этот маленький эпизод с наброском колористических лейтмотивов Сурикова, встречаемых как в его исторических полотнах, так и в пейзажах, портретах, тесно связан с главной темой нашего исследования, поскольку иносказательно демонстрирует, что художественное новаторство Сурикова и его духовный традиционализм, выросший из основ православного мировоззрения, были глубоко самобытны.

На первый взгляд, исходя из смысловых подтекстов вышесказанного, можно было бы предположить, что Суриков принципиально противопоставлял себя тому «безудержу» новаторской горячки, сметавшей на своем пути созерцательные моменты постижения прошлого, которую долгое время воспринимали главным симптомом эстетического чудо-оборотня, ассоциировавшегося с понятием модернизма. Однако на расстоянии столетия модернизм уже не кажется таким алогично дерзким в своем революционном бунтарстве явлением, каким он представлялся внутри самого процесса и на первых этапах его освоения через авангард. Да и сами модернисты, несмотря на все дерзкие лозунги, не изжили мечты о своей причастности «млечным путям» истории искусств. В этом контексте нельзя удержаться, чтобы не вспомнить «Автопортрет» (1933, ГРМ) Казимира Малевича – художника, который не только облек свою авторскую мифологию в иконографию ренессансного Мастера-творца, но и «заключил» ее в традиционную золоченую раму, символически ассоциировавшуюся с вечной классикой. Условно говоря, «модернизм» сидит внутри любого самобытно и живо отражающего свое время искусства, однако виражи изменяющейся реальности порой настолько круты, что внутри художественного сообщества неизбежно возникают зоны напряженных противостояний.

Вслед за Андреем Белым начало XX века вполне оправдано можно назвать «годами зорь» [Белый 1990, с. 20–26]. При этом не стоит забывать, что и предшествующий период в русском изобразительном искусстве, в котором доминировал революционный с точки зрения пластических открытий второй половины XIX века реализм, также еще не стал окончательно пережитым прошлым, ведь вечерние закаты не менее сильны по краскам, чем утренние зори: «Есть узловые пункты, стягивающие противоречивые устремления, пересекающие отвлеченные порывы, с конкретною биографией: в такие моменты кажется: ты – на вершине линии лет» [Белый 1990, с. 20]. Вот таким «узловым пунктом» – «пунктом модернистского разбега», куда одна за другой хлынули волны новаторских эстетических поисков, для «биографии» отечественной истории искусства стала эпоха модерна (хронологически соотносимая с периодом 1890-х – середины 1910-х годов) и ближайшее десятилетие после нее (1920-е). Амплитуда эстетических и пластических ориентиров, а также связанных с ними художественных течений – «модернизмов» – в искусстве этого времени чрезвычайно широка: от символизма, позднего импрессионизма, реализма, неоклассицизма до постимпрессионизма, экспрессионизма, футуризма, абстракционизма и др. Возвращаясь к исследуемой нами теме диалога Сурикова с различными модернистскими течениями рубежа столетий, прежде всего зададимся вопросами: принимал ли Суриков модернизм, считался ли модернизм с Суриковым и не был ли сам Суриков модернистом в контексте творческих поисков русских художников-передвижников второй половины XIX века (под «модернистом» в данном случае понимается условное тождество этого термина с обозначением художника-«новатора»)?

Коллизия взаимоотношений Сурикова с «модернизмом» сложна в силу своей многоуровневости. Стоит отметить, что хотя в 1965 году В.П. Лапшин приступил к ее изучению в статье «Последние годы В.И. Сурикова» [Лапшин 1973], а в 1996 году вышла ценная своей систематизаций поздних работ художника книга М.В. Москалюк «Суриков и русское искусство начала XX века» [Москалюк 1996], тема «Суриков и модернизм» до сих пор нуждается в детализации, в теоретических и историографических дополнениях. В «контрапункт» данной проблемы входят и вопросы чисто живописно-пластического характера, связанные с особенностями художественного языка Сурикова, который оказался близок художникам «Бубнового валета» своим интуитивным декоративно-колористическим даром. Так, например, отдаленные интонации живописной и орнаментальной патетики Сурикова можно усмотреть в пластических приемах П.П. Кончаловского. С этой целью сравним некоторые работы Сурикова 1880-х годов, в частности этюды, сделанные им во время первого итальянского путешествия («Помпея. Стены дома с фресками», 1884, собрание семьи художника, Москва, ил. 2 и др.),

Частное собрание, Москва.

а также акварели испанской поездки 1910 года (цветные кубики ярко окрашенных фасадов домов «Севильи II», 1910, ГТГ) с работами Кончаловского, как на испанскую тему (в том числе и за пределами композиций, созданных в период общей с Суриковым поездки, например, с эскизами декораций к опере Моцарта «Дон Жуан», 1913 год), так и с произведениями, посвященными совершенно иным образным задачам, которые включают в свою композицию орнаментально-декоративную сторону наравне с содержательной портретной частью (ср., например, тряпично-ковровую ритмическую игру в «Портрете В.Э. Мейерхольда», 1938, ГТГ, Кончаловского с узорным эскизом «Внутри юрты», середина 1890-х, ГТГ, Сурикова). Однако в творчестве художников можно обнаружить не только формальные, но и эмоциональные переклички в области пейзажных настроений и выражающих их мотивов – ностальгические нотки зимних московских крыш, отстранившихся от быстротечности времени в уединении черных ветвей или дымовых труб, звучат в образном строе полотен как Сурикова, так и Кончаловского, и Аристарха Лентулова (В.И. Суриков, «Зубовский бульвар зимой», 1882–1883, «Зима в Москве», 1884–1885, «Вид Москвы», 1908, все – ГТГ, ил. 3, 5; П.П. Кончаловский, «Хоккей на Патриарших», 1929, частное собрание; А.В. Лентулов, «Ночь на Патриарших прудах», 1928, ГТГ, ил. 4).

Замечу, что с психологическим лиризмом и пластической монотонностью настроение, присущее зимним пейзажам Сурикова, отразится в творчестве модерниста иной, «не-бубнововалетской» формации – в городских ленинградских образах Владимира Гринберга 1920-х–1930-х годов. И все же с большим вниманием к творческим поискам Сурикова относились московские авангардисты, как на профессиональном, так и на личном уровне (достаточно упомянуть, о том, что Кончаловский был зятем Василия Ивановича). Лентулов до конца жизни с особым трепетом вспоминал встречи с Суриковым и его суждения о своих произведениях. Так, например, на страницах воспоминаний Лентулов дважды возвращается к мысли Сурикова о колористической музыкальности его (Лентулова) произведений, проявившейся в эскизе к картине «Крестный ход» (1914, собрание В.А. Дудакова и М.К. Кашуро, Москва): «Подойдя к моим вещам, он обратил внимание на один эскиз, изображающий крестный ход в Кремле, и сказал мне, что эта работа (он всегда так выражался) ему очень нравится, несмотря на искаженную форму (стиль, в котором я тогда работал)» [Лентулов 2014, с. 36]. В другом месте Лентулов дополняет слова Сурикова соображениями, явно наделенными субъективным характером: «Аристарх Васильевич, у вас безусловный композиционный дар и чувство цвета, чего нет у Петра [Кончаловского – О.Д.], да не будет сказано это во зло» [Лентулов 2014, с. 95]. Здесь же Лентулов вспоминал слова Сурикова о значении цвета, высказанные в форме брутального афоризма: «Рисунку еще можно научить даже собаку, но цвету научить невозможно, даже очень умного человека, если он от природы этими свойствами не одарен» [Лентулов 2014, с. 95].

ГТГ, Москва.

Другой темой сюжетного контрапункта «Суриков и модернизм» является момент очевидного содержательно-смыслового столкновения программных лозунгов лидеров авангардных течений с внутренними основами духовно устойчивого образного мира Сурикова. В эту же полифонию включается и анализ социальной позиции Сурикова как среди своих сверстников-передвижников, так и среди более умеренных представителей ранних модернистских исканий, связанных с эстетикой символизма и с пластическим языком Ар Нуво – имеются в виду взаимоотношения Василия Ивановича с «Миром искусства» и «Союзом русских художников» (как известно из письма Сурикова к Дмитрию Ивановичу Толстому, написанному в 1910 году, ни к одной из художественных группировок, включая Товарищество передвижных художественных выставок, напрямую мастер себя не относил [Суриков 1977, c. 135]).

ГТГ, Москва.

Обособленность индивидуального пути Сурикова чувствовали и сами модернисты, причем как умеренного, так и авангардного крыла. Так, например, С.П. Яремич писал: «В стороне стояли Ге и Суриков, мастера с высоким стилем, с истинной страстью и выпуклостью художественного выполнения; их вещи поражали экспрессией, но пугали своей угловатой характерностью и считались несовершенными по технике. Но оба эти мастера были одиноки» [Яремич 2005, с. 283–284]. То, что на близком расстоянии казалось «несовершенным», на творческом уровне было во многом осознанным пластическим ходом, подчиненным выражению эмоциональных задач через живописно-декоративную, причем реалистическую в своем формообразовании систему. Неслучайно, например, «пеструю» ковровость, в которой порой упрекали Сурикова критики-бытовисты, Александр Бенуа, исходя из принципов модерна, уже воспринял как достойное и правомерное проявление артистического мышления художника [Бенуа 2005, с. 234]. Благодаря тому, что Суриков изначально понимал важную роль художественного преображения натуры в процессе создания картины, на его большие исторические полотна, эскизы, пейзажи и портреты можно смотреть одновременно глазами мыслителя-литератора и художника-практика. Возможно, именно поэтому Суриков так долго искал наиболее точные психологические и пластические решения для своих картин в эскизах. Он, как никто другой, умел мыслить в эскизе как в полноценном мотиве, который при всей самостоятельности своего развития всегда оставался связанным с общим ощущением драматического целого картины. Пользуясь поэтической метафорой самого художника, относившейся к его любимым дочерям, эскизы Сурикова можно назвать визуальными «душатами» [Суриков 1977, c. 83] – иначе говоря, той свободной, сугубо личной творческой областью, в которой с наибольшей естественностью допускались пластические и «настроенческие» эксперименты. Умение Сурикова видеть фрагмент как ритмически преобразованное целое – одна из симптоматичных идей визуального языка XX века. Так, например, некоторые эскизно разрабатывавшиеся мотивы суриковских композиций при желании можно проанализировать сквозь призму авангардного метода построения формы («Рука боярыни Морозовой», 1886, ГТГ).

В частности, эскизы, в которых разрабатывается тема головы боярыни Морозовой («Голова женщины в черном платке», 1886, холст, масло, 46х36, ГРМ; «Голова боярыни Морозовой», 1886, холст, масло, 48,2х35,7; «Голова боярыни Морозовой», 1886, холст, масло, 32,5х26,8, ил. 6, ил. 7 и ил. 8; оба – ГТГ), показывают, что Суриков сознательно, для усиления пластически акцентной роли героини, шел от натуры к ее ритмическому цветовому преображению, проводимому на плоскости трехголосной колористической инвенцией – ультрамариново-серым, как светящийся дым, фоном, черным треугольником платка, бледным овалом лица («Голова боярыни Морозовой»; 32,5х26,8). Однако задачи, которые ставил перед собой Суриков, отличны от тех, которыми руководствовались супрематисты или конструктивисты. Для Сурикова было важным не самодовлеющее в самом себе формальное выявление схематической органики и бытийственной механики мира, а нахождение пластического эквивалента психологическому состоянию, экспрессии чувства и силе личности главной героини, долгое время, по признанию художника, сливавшейся с толпой [Волошин 1977, с. 185]. За пластическим языком Сурикова стояло человеческое «нутро», а не отвлеченная философия, причем даже в тех приемах, которые могли быть подхвачены модернистами (в этом плане «потери человека» при сохранении образной патетики цвета интересную параллель дает работа А.М. Родченко «Композиция 64 (84). Абстракция цвета. Обессвечивание», 1918, ГТГ, ил. 7).

1918. Холст, масло. 74,5х74,5. ГТГ, Москва.

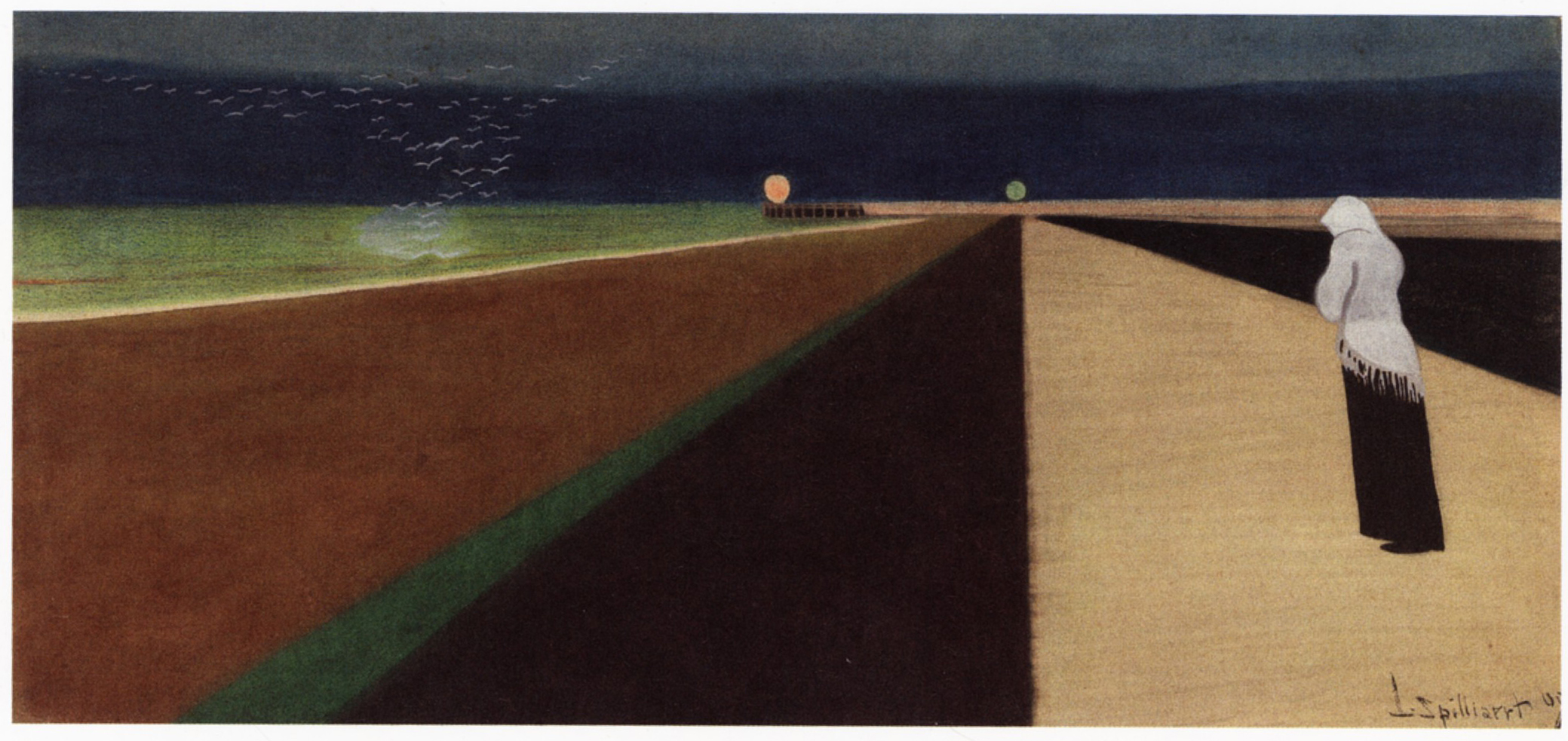

В смысле «чувственного содержания» Суриков был ближе к психологически мотивированным цветодинамичным стилизациям символистов, характерных, в частности, для бельгийского художника Леона Спиллиарта («Женщина у моря», 1907, Королевский музей изящных искусств, Брюссель, ил. 8). Идя от натурных этюдов «Головы боярыни Морозовой» к синтезу выразительных художественных элементов за счет их емкого структурно-колористического обобщения, Суриков избегает искажения и разложения формы, стремясь выявить ее симфонизм и тем самым подчеркнуть эмоционально-патетический накал общего целого, не выходящего в конечном итоге за пределы образно-фигуративного, адекватного видимому миру реалистического языка. Поэтому Суриков с полным убеждением и пониманием дела мог произнести известные слова о Пабло Пикассо, приведенные Максимилианом Волошиным в воспоминаниях о художнике: «Однажды мы были вместе с Василием Ивановичем в галерее Сергея Щукина и смотрели Пикассо. Одновременно с нами была другая компания.

Бумага, графитный карандаш, акварель, гуашь, белая гуашь, цветные карандаши.

34,3х74,4. Королевский музей изящных искусств Бельгии, Брюссель.

Одна из дам возмущалась Пикассо. Василий Иванович выступил в его защиту: “Вовсе это не так страшно. Настоящий художник именно так должен всякую композицию начинать: прямыми углами и общими массами. А Пикассо только на этом остановиться хочет, чтобы сильнее сила выражена была. Это для большой публики страшно. А художнику очень понятно”» [Волошин 1977, с. 189]. Подобное замечание не было ни эпатажем, ни желанием догнать современность, которую Суриков внутренне, возможно, перегнал и освоил. И хотя Е.Е. Лансере заподозрил в высказывании Сурикова ложный пафос, записав в своем дневнике 1925 года: «хитрое подражание под молодежь (разговор с Волошиным о Пикассо)» [Лансере 2008, с. 113], Суриков оставался верен своим индивидуальным принципам. В «перебежке» и склонности к художественным компромиссам (имеется в виду участие Василия Ивановича в выставках «Союза русских художников») Сурикова упрекал и С.К. Маковский [Маковский 2000, с. 585]. Однако и Лансере, и Маковский (в суждениях которого нельзя отрицать личной пристрастности, вызванной сравнением работ отца с трагическим по своему искреннему накалу образным миром Сурикова, причем не в пользу первого [Маковский 2000, с. 40, 47, 53]) не могли отказаться от того факта, что Суриков «как художник, конечно, гениален» [Лансере 2008, c. 113] (буквальное продолжение размышлений Лансере о Сурикове и Пикассо). С многомерной афористичностью интуицию Сурикова в поиске собственного языка, превращающего натуру в образ и позволившего ему быть уважительно воспринятым модернистами разных поколений, сформулировал А.М. Эфрос: «Художник еще долго нужен зрителю, когда уже вовсе не нужен художнику» [Эфрос 1930, с. 44-45]. Суриков, по заключению Эфроса, оставался интересен художникам и за границами своего времени. С одной стороны, Суриков действительно изобразителен и восприятие его искусства может идти от литературных тем, особенно учитывая их национально-драматический характер, однако повествовательностью и сюжетом искусство художника не исчерпывается. Вероятно, именно поэтому к искусству мастера внимательно относились, как эстеты-символисты круга «Мира искусства» и «Голубой розы», так и авангардисты раннего и зрелого периодов.

Если двигаться в направлении обратной перспективы, то есть от модернизма 1920-х–1930-х годов к началу 1900-х, то можно прийти к неожиданному (но только на поверхностный взгляд) выводу: «модернизм» принял Сурикова. И в период зрелой стадии модернизма, и в период «кульминации “катаклизмов” и всяких “измов”» [Лентулов 2014, с. 91], как охарактеризовал дореволюционные 1910-е годы Лентулов, модернисты оставляли Сурикова в числе тех немногих художников, которых «вроде бы» можно было и не сбрасывать с корабля современности, несмотря на то, что сам «многовековый путь Искусства, под которым подразумевалось нечто великое, откровение новых идей, оказался мыльным пузырем», как писал Малевич [Малевич 2004, с. 54]. Будущий глава «Мастеров аналитического искусства» (1925) Филонов, выстраивая в 1923 году собственную магистраль русского искусства, в числе наиболее значимых вех на пути его развития называет следующие творческие явления: «Я отвергаю <…> понятие русской магистрали и даю свое: “Передвижники”, Суриков, Савицкий, “Бубновый валет”, “Ослиный хвост”, мои работы, “Лучизм”, Малевич–Бурлюки, Кубофутуризм, мои работы, положение о чисто-действующей форме и перенос центра тяжести по искусству в Россию (использованы тезисы 1914 года. – О.Д.: из «Декларации Мирового Расцвета», 1923) [Филонов 2004, с. 131]. Интересно отметить, что в теоретических работах Малевича, конгениального оппонента Филонова, пока не удалось найти прямых упоминаний о Сурикове, однако косвенные подтверждения тому, что Суриков присутствовал в профессиональном кругозоре Малевича, обнаруживаются, как на вербальном уровне (например, во фразе из заключительного пассажа «Тайных пороков академиков», написанного Малевичем: «Удивительно трудно приспособиться к счастью, проехавши всю Сибирь», 1916 [Крученых, Клюн, Малевич 1916, с. 32]), так и на уровне формально-декоративном.

ГРМ, Санкт-Петербург.

Хотя данное взаимодействие крайне абстрагированно и односторонне (только со стороны модерниста), более того, вероятно, идет оно не от интереса Малевича к Сурикову, а от схожего по стихийной масштабности художественного дара, все же нельзя не отметить внешней общности в потенциальном умении мастеров живописи модифицировать пластическую форму в соответствии со своеобразием ритмической структуры образа в целом, в умении почувствовать духовную силу декоративно-пластического языка, понимание чего во многом пришло через икону, хотя внутреннее осмысление и отношение к ней у Сурикова и Малевича было до непреодолимости разным (см., например, В.И. Суриков «Деревенская божница», 1883, ГТГ, ил. 10, ил. 9; В.И. Суриков «Портрет молодой женщины в кокошнике», 1892, частное собрание; К.С. Малевич «Голова крестьянина», 1928–1929, ГРМ, ил. 9, ил. 10; К.С. Малевич «Красный квадрат. (Живописный реализм крестьянки в двух измерениях)», 1915, ГРМ; К.С. Малевич «Супрематическая живопись», 1917–1918, Городской музей, Амстердам; и др.).

ГТГ, Москва.

Факт внимания и молчаливого приятия Малевичем Сурикова косвенно подтверждает и то обстоятельство, что последователи и ученики лидера супрематизма положительно воспринимали творчество Сурикова, в частности, например, Борис Эндер видел в художнике «фигуру героического романтика» [Эндер 2004, с. 274]. «Живописный реализм»[5] Сурикова (его интуитивное понимание самобытности творческой стихии «прекрасного живописного месива»[6]), а также Врубеля признавал последователь Малевича Н.Г. Лозовой. Сохранение двух вышеназванных «старых» мастеров в арсенале творческих притяжений модернистов вполне логично: новаторов притягивала пластически выраженная страсть, ведь экспрессивная дума в глазах Степана Разина в наброске к одноименной картине («Голова Разина», 1910, ГРМ) не менее трагична, чем страстное горение в глазах врубелевского «Демона (сидящего)» (1890, ГТГ). Иными словами, для модернистов 1920-х годов «реалист» Суриков не был «передвижником» Крамским. Однако и для представителей символизма, и ранних авангардных течений Суриков не был Крамским. В этом контексте нелишним будет вспомнить несправедливую, на наш взгляд, в плане артистической объективности оценку Крамского как «мертвого», «ненужного художника», высказанную Александром Бенуа в «Истории русского искусства XVIII–XIX веков» [Бенуа 2005, с. 186]. В данном случае мы не будем углубляться в проблему корректности суждений художников друг о друге, но подчеркнем, что именно Бенуа одним из первых охарактеризовал патетический историзм Сурикова как проявление поэтического мышления [Бенуа 2005, с. 232]. В этом плане интересно отметить не только то, что Суриков не был для мирискусников Крамским, но и то, что он не был для них и Репиным, которого при случае были рады поругать и стар и млад (П.П. Чистяков, например, не без иронии замечал: «…вот Репин вместо того, чтобы учить по-настоящему, работает вместе с учениками. А они говорят: “Устарел Репин, совсем выдохся”» [Яремич 2005а, с.183]).

Сурикову действительно была присуща импонировавшая мирискусникам поэтическая метафоричность образного мышления, развивавшегося в контексте сложных связей между душевным переживанием и прозрением в неожиданные соответствия внешнего – внутреннему, современного – историческому, вошедшему в пейзаж, в память пространства (вспомним, например, черное пятно вороны на снегу с отставленным крылом, давшее импульс к рождению образа боярыни Морозовой [Волошин 1977, с. 170]). Неслучайно и Волошин и Эфрос как одну из ступеней образотворческого метода Сурикова отмечали процесс наблюдения художником за внешним миром во время уличных прогулок – процесс, непосредственно связанный не только с творческим уединением, но и с яркими эмоциональными переживаниями. Вполне закономерно, что и Яков Тепин в статье о Сурикове 1916 года лаконично и неожиданно точно (особенно с позиций трактовок произведений художника в советский период) высказался о пейзажном лиризме картины «Боярыня Морозова»: «Все ее качества достигнуты гениальными по простоте средствами. Ее основная тема – русские сани и ворона на снегу. <…> Эта живописная тема обусловила и историческую…» [Тепин 1916, с. 34–35]. Как отмечалось выше, поэтический дух творчества Сурикова одним из первых почувствовал Александр Бенуа. И хотя «творящий ум»[7] мирискусников упрекали в изменчивом отношении к своим протеже в истории искусства (Корней Чуковский, например, иронично писал: «Бенуа очарован Суриковым, Бенуа разочарован в Сурикове!» [Чуковский 1910]), тем не менее, Бенуа был искренен в своем уважительном отношении к мастеру. Не будем цитировать известную статью Бенуа, в которой он проводит параллель между поэтической интуицией Сурикова, Менцеля и мистической фантастикой Гофмана, Достоевского [Бенуа 2005, с. 230–232], а позволим себе пойти дальше – заглянуть в тайную лабораторию творческих идей и убеждений, которая неизбежно была скрыта от современников. В одном из писем Бенуа можно найти характерный, в чем-то комичный своей острой темпераментностью эпизод, интересный в контексте отношения лидера «мирискусников» к Сурикову (и не только). В октябре 1899 года Александр Николаевич Бенуа пишет супруге Анне Карловне из Москвы в Санкт-Петербург: «Дорогой мой неоцененный ангел! О походе в Третьяковскую галерею. Васнецов просто омерзителен; Левитан пожух что ли, потемнел, или плохой выбор, но все не производит того впечатления, которое я ожидал; Нестеров ну просто тошнотворен, так как такая розовая вещь, вернее такой католицизм, подлый, тягучий елей <…>, что омерзительно смотреть; зато Суриков силен страшно, с packt einen (нем., с индивидуальной хваткой. – О.Д.), и он гадость местами страшная, но картина сразу действует и чем больше на нее смотришь (а не смотреть нельзя, она притягивает), тем все становится яснее, тем более охвачен драмой, эпохой, настроением зимы и зимних людей»[8].

Творческий интерес к работам художника можно отметить и у других «мирискуснико»в, например, у К.А. Сомова, В.А. Серова, А.Я. Головина и С.П. Дягилева. Причем стоит напомнить о том весьма нелюбезном приеме, который был оказан Дягилеву самим Суриковым, пустившим «пермского афинянина» в свою мастерскую лишь на длину замочной цепочки. Со стороны Сурикова отношение к «мирискусникам» не отличалось простотой. Известно, например, острое неприятие, с которым Суриков воспринял «Портрет Иды Рубинштейн» (1910, ГРМ) Валентина Серова, резко высказанное им во время посещения московской выставки «Мира искусства» 1911 года [Рождественский 1963]. Скорее всего, негативное отношение к работе Серова было вызвано тем новым уровнем свободы в сочетании реалистических приемов и пластической стилизации, которая, став одной из кульминаций русского модерна в области подчинения естественных черт натуры эстетической логике преображения, Сурикову показалась эмоционально фальшивой. Он признавал стиль и не очень доверял стилизациям – в этом была его мера художественных модификаций. Работая с «мирискусниками» отчасти на одной тематической почве, Сурикову прежде всего нуждался в драматическом масштабе, в котором мог реализоваться его композиционно-режиссерский дар, трагический психологизм, пейзажно-лирическая интуиция и колористический симфонизм. Условно говоря, Суриков творил по методу А.К. Станиславского, включающему как идущую изнутри индивидуальную душевную работу, так и чувство громадного внешнего исторического фона, побуждающего к реакции. Художника притягивала стихия чувств, стихия времени, понятая через человека и выраженная пластической цветоформой. Его волновали большие массы, мощное «хоровое» мышление, проведенное через глубокие душевные переживания тех голосов-мотивов, которые организовывались мастером в стихию массового действа. И хотя нельзя не отметить, что Суриков обладал и тонкой (в мирискусническом духе) восприимчивостью к камерным формам проявления исторической памяти (например, акварель «Императрица Анна Иоанновна в петергофском “Тампле” стреляет оленей», 1900, ГРМ), он никогда не стремился внести в атмосферу своих работ дух интриги, царедворства, что было заманчиво для Бенуа и Сомова. Возможно, именно поэтому более доверительные отношения у Сурикова сложились с художниками второй волны московского символизма (круг «Голубой розы» и «Золотого руна») и молодыми авангардистами.

Коллизия взаимоотношений Сурикова с новаторскими художественно-эстетическими течениями конца XIX – начала XX века складывается в неожиданно интересную картину. На радикальные заявления авангардистов Суриков особого внимания не обращал, оставаясь внутри образно-фигуративного искусства, беспредметность могла им восприниматься прежде всего как недостаточно полноценное в духовно-смысловом отношении бутафорство. Мирискуснический культ красоты ради красоты тоже не был ему близок, возможно, в силу некой рафинированной утопичности и будуарной изнеженности. Однако к искусству московских младосимволистов круга «Голубой розы» и авангардистов из числа «Бубнового валета» Суриков отнесся с большей симпатией. Достаточно известны его уважительные высказывания о таланте Николая Сапунова [Суриков 1977, с. 138, с. 165], о Мартиросе Сарьяне [Сарьян 1970, с. 146], вдохновенная реакция на полыхающие закаты Василия Денисова [Эфрос 1930, с. 52], которая невольно заставляет пожалеть об уничтоженных Суриковым пейзажах солнечного затмения, написанных им в 1887 году в Красноярске. Судя по сохранившимся воспоминаниям, образы природы, созданные мастером, были настолько экспрессивно-драматичными по своему языку, что И.С. Остроухов посоветовал Сурикову снять их с XVI Передвижной выставки (1888), опасаясь непонимания со стороны зрителей, которые могли бы психологический накал отнести на счет несовершенства техники [Суриков 1977, c. 222, 335].

Во время подготовки данного исследования был обнаружен и еще один документ, подтверждающий доверительный интерес Сурикова к поискам художников «Голубой розы» – рукописная заметка Василия Милиоти о личности Сурикова, до настоящего времени остававшаяся неопубликованной: «Энергичная, крепко сбитая, коренастая фигура в скромном черном пиджаке с черным шелковым галстуком, небрежно завязанным бантом под нижним отложным воротничком, из которого поднимается по-львиному бодрая голова с чисто русским “сибирским” крепким лицом с проницательными глазами, с закинутыми со лба черными волосами, которыми энергично встряхивал во время речи. А речь образная и страстная с акцентом, несколько на “о”. Таков Суриков. Весь огонь: светит он и в глазах, и в речи, часто насмешливой и грубоватой, всегда правдивой, меткой. Нелюбовь к позе, все цельно, самородно. И сила, сила почвенная в этом крепком, точно закаленном на сибирском морозе человеке. Заботливый отец, обставивший комфортабельно жизнь своих дочерей – я сужу по уюту тех комнат, где нас, гостей, принимали – в личной своей жизни он, по-видимому, был неприхотлив, скромен. Его небольшая комната с железной кроватью и висящей над ней гитарой производила впечатление чего-то студенческого, и это в те годы, когда имя его было славным именем большого мастера. Цельный во всем, он и себя охранял от размена: его не смогли склонить на преподавание в школе Живописи и Ваяния, куда его ждали: он весь был верен цельному своему большому делу. Эта цельность и сила самородного дара объясняет его непредвзятость в оценке чужого: ему ревновать, завидовать нечего, он знает, что он Суриков. И хорошо для него то, что действительно хорошо. Ругают Верещагина – это хороший тон времени: “Нет, – говорит он. – попробуйте напишите так зеленый халат, как у него, не налюбуешься”, – речь идет о верховом бухарце, полуобернувшемся на небольшом коне. Ругают передвижников, на этом строятся в то время новые течения в искусстве – “а вот я”, – говорит Василий Иванович, “который раз, как попаду в Третьяковскую Галерею, смотрю, как Савицкий написал икону, и восхищаюсь”… <…> Помню его бодрую коренастую фигуру на выставке “Золотого Руна”, где вместе с нашим Парижским сотрудником [нрзб. – О.Д.] мне удалось собрать невиданных до этого французов (ах, с каким удовольствием я отказался бы от этой чести, зная то зло, которое она принесет, доведя нас до французских пейзажей в русской природе). Суриков не проходит мимо ни одной вещи, перед многими стоит долго и внимательно смотрит. Многое ему было и не по душе, тогда он молчит, но, если он видит талантливость, хоть и в чуждой ему форме, он страшно восхищается. Помню, особенно ему понравилась чья-то вещь с баржами, широко написанная с большим, хотя сдержанным темпераментом и вкусом (фамилию художника не помню, кажется что-то вроде Марке). Останавливается перед моей вещью небольшой фигуркой – портретом в фантастической обстановке, говорит добродушно, принимая замок за облака (mea сulpa! [лат., моя вина. – О.Д.]) “а фигурка хороша, живая!”. О своих вещах всегда говорит просто и поучительно. Вот этюд к переходу Суворова через Альпы: солдат скользит в пропасть, обращает внимание на пряжку от башмака: “Вот, вот, бился, бился, чуть сделаю пряжку, не скользит мой солдат, остановился»”. <…> Даст совет: “Когда пишешь, удачных мест не трогай, и сделают они счастливый выстрел”, – буквально запомнил это выражение. Насколько вспоминаю, из старых мастеров он особенно ценил Веласкеса. Помню его восторженные отзывы о голове папы в Эрмитаже. Любил он сильно музыку, особенно Шопена и Баха. О фугах последнего выражался образно, “точно облаки переполняют друг другом”, так воспринимал он голосоведение в трех-, четырехголосных фугах. Бывал ли я у него или встречались в доме Кончаловских, мне, игравшему, приходилось садиться за рояль и мое исполнение, конечно, не безукоризненное, по-видимому, доставляло ему удовольствие. Сам он насколько помню – слышал всего раз – довольно бойко играл на гитаре. Это Суриков еще в полной силе. Прошло много лет и осталось воспоминание: я уже не так молод, столько ушло, переменилось, и встреча на улице с Василием Ивановичем уже состарившимся: какая-то смягченность в выражении несколько усталых глаз и, я бы сказал, общая примиренность»[9].

Как уже отмечалось выше, «модернизм» Сурикова принял. Более того, и Суриков принял многие его проявления, правда, в целом смотря на него с отеческим прищуром, как на обновляющуюся молодую кровь, которой позволено быть чуть-чуть игривой, вздорной и даже чуть-чуть глуповатой. Подобное отношение кажется тем более естественным, что многие ориентиры авангардистов были связаны с областью народного искусства, лубка и провинциальной городской культуры, которую Суриков хорошо чувствовал и знал с детства.

Все же, несмотря на профессиональное приятие отдельных проявлений «модернизма», нельзя не отметить, что между ним и Суриковым существовал и весьма глубокий конфликт, выходивший за рамки творческих увлечений и имевший весомую внутреннюю причину. Суриков был глубоко верующим человеком, не способным эстетикой заменить религию. Кстати, именно в христианском мировосприятии кроется и причина того, что концепция русской истории, которую можно открыть в произведениях художника, долгое время оставалась до конца непонятой (в частности, в официальном советском искусствознании). Искажалось понимание личности мастера, которая всегда служит основанием самобытности и уникальности творческих поисков и решений. Так, например, если мы сравним издание писем Сурикова 1948 года [Суриков 1948] с изданием 1977 года [Суриков 1977], то можем обнаружить значительные купюры именно на тех местах, которые касаются философско-мировоззренческой позиции художника – позиции православного воцерковленного человека. Примечательно, что даже оставленные выдержки, связанные с духовной жизнью художника, трактовались как проявление болезненного отчаяния (например, примечание к письму, адресованному матери и брату, от 7 февраля 1889 года, [Суриков 1948, с. 86]), что было прямо противоположно истинному пониманию веры Суриковым. «Отчаяние», – как писал Василий Иванович брату, – «и грешно (по нашей христианской вере), да и не поможет», «ибо у нас сокровище есть – вера» (слова из письма художника к брату после смерти матери, конец февраля 1895 года, см.: [Суриков 1977, с. 98]). В силу подобного постоянного ощущения присутствия Бога в мире, Суриков, конечно, не мог художественную эстетику (саму по себе) сделать религией (что зачастую происходило и у символистов, и у авангардистов).

В настоящее время, когда мы имеем возможность взглянуть на пластический язык Сурикова сквозь призму свободной, но при этом зачастую духовно разбалансированной артикуляции пластического языка модернизма, невольно возникает вопрос: было бы ли достаточно видеть в Сурикове только то, что мы способны увидеть в Сезанне, Гогене, «бубнововалетцах» или Малевиче? Способность обобщать форму, чувствовать декоративную выразительность предмета, выделять ритмическую основу мотива характерны для живописи и графики Сурикова уже с 1870-х годов. В 1900-е–1910-е годы все эти интуиции на уровне формального языка зазвучали еще более определенно и осознанно – в чем-то более ярко (например, в испанских пейзажах 1910 года), в чем-то более углубленно и камерно («Посещение царевной женского монастыря», 1912, ГТГ; поздние портреты и пейзажи). Понять, что оказало большее влияние на изменение художественного языка Сурикова – «летучие» ли пластические идеи модернизма или сосредоточенность на собственном формотворческом внутреннем опыте, – можно только исходя из синтеза того и другого начала. Однако, характеризуя коллизию взаимоотношений художника с современностью 1900-х–1910-х годов, на данном этапе наиболее важно подчеркнуть тот творческий факт, подтверждаемый произведениями художника, что в «модернизме» XX века Сурикова привлек прежде всего интенсивный накал лирического настроения: не тот сокрушительный лиризм «зауми», который может камня на камне не оставить от гармонии мира (что и показали дальнейшие события истории искусства), но лиризм субъективно созидательный, обращенный к душе. Именно это взращенное одиночеством поэтическое чувство, проецируемое изнутри на видимый мир, и ощутимо в поздних работах художника.

Холст на картоне, масло. 41,2х25,1.

Выразилось оно и в пейзажных образах («Берлин. Набережная», 1912, акварель; «Вид на Кремль», 1913; «Сквер перед музеем изящных искусств в Москве», 1910-е, ил. 11, всё – ГТГ; и др.), и в портретах (вспомним склоненный изгиб фигуры Н.Ф. Матвеевой, отражающий музыкальную «линию красоты» модерна; настроение самоценного пейзажного уединения «Девушки с косами. Портрет А.А. Добринской», 1911, Красноярский художественный музей им В.И. Сурикова; или ауру внутренней тревоги «Человека с больной рукой», 1913, ГРМ). Именно этому субъективно лирическому началу, имевшему на рубеже XIX–XX столетий ту же силу порыва, что и механизация отдельных моментов эстетической жизни, Суриков, в соответствии со своим «ренессансным» даром исторического мышления, постарался найти адекватную драматическому масштабу любого подлинного душевного переживания религиозную тему – тему «Благовещения» (1914–1915, Красноярский художественный музей им В.И. Сурикова), одновременно светлую, решительную и затаенно трагическую, ставшую источником последней большой, небесспорной, но глубоко индивидуальной картины мастера.

Литература

- Белый 1990 – Белый А. Начало века. М.: Художественная литература, 1990.

- Бенуа 2005 – Бенуа А.Н. Русское искусство XVIII–XX веков. М.: Пресском; Яуза; Эксмо, 2005.

- Волошин 1977 – Волошин М. Суриков. Материалы для библиографии // Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, 1977. С. 169–190.

- Кардовский 1960 – Дмитрий Николаевич Кардовский об искусстве: Воспоминания. Статьи. Письма. М.: Изд. Академии художеств СССР, 1960.

- Кончаловская 1978 – Кончаловская Н.В. Дар бесценный. Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1978.

- Крученых, Клюн, Малевич 1916 – Крученых А., Клюн И., Малевич К. Тайные пороки академиков. М.: Тип. И.Д. Работнова, 1916.

- Лансере 2008 – Лансере Е.Е. Дневники. В 3 кн. Кн. 2: Путешествия. Кавказ: будни и праздники. М.: Искусство–XXI век, 2008.

- Лапшин 1973 – Лапшин В.П. Последние годы В.И. Сурикова // Искусство. 1973. № 6. С. 58–66.

- Лентулов 2014 – Лентулов А.В. Воспоминания. СПб.: Петроний, 2014.

- Лозовой 2004 – Лозовой Н.Г. Воспоминания о П.Н. Филонове // Малевич К.С. Собрание сочинений. В 5 т. / Сост. А.С. Шатских. М.: Гилея, 2004. Т. 5. C. 384–385.

- Маковский 2000 – Маковский С.К. Портреты современников. На Парнасе «Серебряного века». Художественная критика. Стихи. М.: Аграф, 2000.

- Малевич 2004 – Малевич К.С. «Через многовековый путь искусства…» // Малевич К.С. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 5 / Сост. А.С. Шатских. М.: Гилея, 2004. C. 54–56.

- Москалюк 1996 – Москалюк М.В. Суриков и русское искусство начала XX века. Екатеринбург: АСМ-офсет, 1996.

- Остроумова-Лебедева 1974 – Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. В 3 т. М.: Изобразительное искусство, 1974. Т. 3.

- Рождественский 1963 – Рождественский В.В. Записки художника. М.: Советский художник, 1963.

- Сарьян 1970 – Сарьян М. Из моей жизни. М.: Изобразительное искусство, 1970.

- Суриков 1948 – Суриков В.И. Письма. 1868–1916. М.; Л.: Искусство, 1948.

- Суриков 1977 – Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания современников. Л.: Искусство, 1977.

- Тепин 1916 – Тепин Я.А. Суриков // Аполлон. 1916. № 4–5. Апрель – май. С. 21–39.

- Филонов 2004 – Филонов П.Н. Декларация «Мирового расцвета» // Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика. Т. 2. М.: RA, 2004. С. 130–131.

- Чуковский 1910 – Чуковский К. Репин и Бенуа // Речь. 1910. 2 (15) апреля.

- Эндер 2004 – Эндер Б.В. Из дневников. 1920–1960 // Малевич К.С. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 5 / Сост. А.С. Шатских. М.: Гилея, 2004. C. 266–287.

- Эфрос 1930 – Эфрос А. Суриков // Эфрос А. Профили. М.: Федерация, 1930. С. 29–52.

- Яремич 2005 – Яремич С.П. Михаил Александрович Врубель. Текст монографии 1911 года // Степан Петрович Яремич. В 2 кн. СПб.: Крига; Сад искусств, 2005. Кн. 1. С. 275–328.

- Яремич 2005а – Яремич С.П. Художник и учитель (П.П. Чистяков) // Степан Петрович Яремич. В 2 кн. СПб.: Крига; Сад искусств, 2005. Кн. 1. С. 174–187.

References

- Bely, A. (1990), Nachalo veka [Beginning of the century], Khudozhestvennaya literatura, Moscow, Russia.

- Benois, A.N. (2005), Russkoe iskusstvo XVIII–XX vekov [Russian art from the 18th to the 20th centuries], Presskom, Yauza and Eksmo, Moscow, Russia.

- Voloshin, M. (1977), “Surikov. Materialy dlya bibliografii” [Materials for bibliography], Vasily Ivanovich Surikov. Pisma. Vospominaniya o khudozhnike [Vasily Ivanovich Surikov. Letters. Memories of the artist], Iskusstvo, Leningrad, Russia, pp. 169–190.

- Kardovsky, D.N. (1960), Dmitry Nikolaevich Kardovsky ob iskusstve: Vospominaniya. Statiy. Pisma [Dmitry Kardovsky about art: Memories. Articles. Letters. Moscow: Academy of Arts of the USSR], Izdatelstvo Akademii khudozhestv SSSR, Moscow, Russia.

- Konchalovskaya, N.V. (1978), Dar bestsenny [An invaluable gift], Krasnoyarskoe knizhnoe izdatelstvo, Krasnoyarsk, Russia.

- Kruchenykh, A., Klyun, I., Malevich, K. (1916), Tainye poroki akademikov [The secret vices of academics], Tip. I.D. Rabotnova, Moscow, Russia.

- Lanceray, E.E. (2008), Dnevniki v 3 knigax. Kniga 2: Puteshestviya. Kavkaz: budni i prazdniki [Diaries in three books. Book two: Travel. Caucasus: everyday life and holidays], Iskusstvo–XXI vek, Moscow, Russia.

- Lapshin, V.P. (1973), “Poslednie gody V.I. Surikova” [The last years of V.I. Surikov], Iskusstvo, no 6, pp. 58–66.

- Lentulov, A.V. (2014), Vospominaniya [Memories], Petrony, St Petersburg, Russia.

- Lozovoy, N.G. (2004), “Vospominaniya o P.N. Filonove” [Memories of P.N. Filonov], Malevich, K.S., Sobranie sochineniy [The Collected Works], Gileya, Moscow, Russia, V. 5, pp. 384–385.

- Makovsky, S.K. (2000), Portrety sovremennikov. Na Parnase “Serebryanogo veka”. Khudozhestvennaya kritika. Stikhi [Portraits of contemporaries. On the Parnassus of the Silver Age. Art criticism. Poems], Agraf, Moscow, Russia.

- Malevich, K.S. (2004), “Cherez mnogovekovy put iskusstva…” [“Through the centuries-long journey of art...”], Sobranie sochineniy [The Collected Works], Gileya, Moscow, Russia, V. 5, pp. 54–56.

- Moskalyuk, M.V. (1996), Surikov i russkoe iskusstvo nachala XX veka [Surikov and the Russian art of the early 20th century], ASM-ofset, Ekaterinburg, Russia.

- Ostroumova-Lebedeva, A.P. (1974), Avtobiograficheskie zapiski [Autobiographical notes], Izobrazitelnoe iskusstvo, Moscow, Russia, V. 3.

- Rozhdestvensky, V.V. (1963), Zapiski khudozhnika [Artist’s notes], Sovetsky khudozhnik, Moscow, Russia.

- Saryan, M. (1970), Iz moei zhizni [Fine Arts], Izobrazitelnoe iskusstvo, Moscow, Russia.

- Surikov, V.I. (1948), Pisma. 1868–1916 [Letters. 1868–1916], Iskusstvo, Moscow, Leningrad, Russia.

- Surikov, V.I. (1977), Vasily Ivanovich Surikov. Pisma. Vospominaniya sovremennikov [Vasily Ivanovich Surikov. Letters. Memories of Contemporaries], Iskusstvo, Leningrad, Russia.

- Tepin, Ya.A. (1916), “Surikov” [Surikov], Apollon, no 4–5, Aprel – may, pp. 21–39.

- Filonov, P.N. (2004), “Deklaratsiya Mirovogo rastsveta” [Declaration of the “Global Prosperity”], Malevich o sebe. Sovremenniki o Maleviche. Pisma. Dokumenty. Vospominaniya. Kritika [Malevich about himself. Contemporaries about Malevich. Letters. Documents. Memories. Criticism], RA, Moscow, Russia, V. 2, pp. 130–131.

- Chukovsky, K. (1910), “Repin i Benois” [Repin and Benois], Rech [Speech], April 2 (15).

- Ender, B.V. (2004), “Iz dnevnikov. 1920–1960” [From diaries. 1920–1960], Malevich, K.S., Sobranie sochinenij [The Collected Works], Gileya, Moscow, Russia, V. 5, pp. 266–287.

- Efros, A. (1930), “Surikov” [Surikov], Profili [Profiles], Federatsiya, Moscow, Russia, pp. 29–52.

- Yaremich, S.P., (2005), “Mikhail Aleksandrovich Vrubel. Tekst monografii 1911 goda”, Stepan Petrovich Yaremich [Stepan Petrovich Yaremich], Kriga and Sad iskusstv, St Petersburg, V. 1, pp. 275–328.

- Yaremich, S.P., “Khudozhnik i uchitel (P.P. Chistyakov)” [Artist and teacher (P.P. Chistyakov)], Stepan Petrovich Yaremich [Stepan Petrovich Yaremich], Kriga and Sad iskusstv, St Petersburg, V. 1, pp. 174–187.

Иллюстрации

- В.И. Суриков. Автопортрет. 1902. Холст, масло. 45x31. Музей-усадьба В.И. Сурикова, Красноярск. URL: https://fotoload.ru/foto/780278/1024x768/

- В.И. Суриков. Помпея. Стены дома с фресками. 1884. Бумага, акварель. 17,8х25. Частное собрание, Москва. Отсканировано с изд.: Кеменов В. Василий Суриков. 1848 – 1916. СПб., 1997. С. 28.

- В.И. Суриков. Вид на Кремль. 1913. Холст, масло. 29х48. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Отсканировано с изд.: Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись второй половины XIX века. Т. 4. Книга вторая. М., 2006. С. 383.

- А.В. Лентулов. Ночь на Патриарших прудах. 1928. Холст, масло. 76х96. Государственная Третьяковская галерея, Москва. URL: https://regnum.ru/pictures/2055802/105.html

- В.И. Суриков. Зима в Москве. Холст на картоне, масло. 35,5х26,7. Государственная Третьяковская галерея, Москва. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/collection/zima-v-moskve

- В.И. Суриков. Голова боярыни Морозовой. 1886. Холст, масло. 32,5х26,8. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Отсканировано с изд.: Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись второй половины XIX века. Т. 4. Книга вторая. М., 2006. С. 358.

- А.М. Родченко. Композиция 64 (84). Абстракция цвета. Обессвечивание. 1918. Холст, масло. 74,5х74,5. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Отсканировано с изд.: Некто 1917 : каталог выставки, Москва, 28 сентября 2017 - 14 января 2018 / Государственная Третьяковская галерея ; [работали: И. А. Вакар и др.]. М., 2017. С. 222.

- Леон Спиллиарт. Женщина на дамбе. (Женщина у моря). 1907. Бумага, графитный карандаш, акварель, гуашь, белая гуашь, цветные карандаши. 34,3х74,4. Королевский музей изящных искусств Бельгии, Брюссель. Отсканировано с изд.: Draguet M. Le Symbolisme en Belgique. – Bruxelles: Fonds Mercator, 2010. Р. 329.

- К.С. Малевич. Голова крестьянина. 1928–1929. Фанера, масло. 71,7х53,8. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/malevich_k.s._golova_krestyanina._1928-1929._zh-9488/

- В.И. Суриков. Деревенская божница. 1883. Бумага, акварель. 23,8х33,8. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Отсканировано с изд.: Кеменов В. Василий Суриков. 1848 – 1916. СПб., 1997. С. 64.

- В.И. Суриков. Сквер перед Музеем изящных искусств в Москве. 1910-е. Холст на картоне, масло. 41,2х25,1. Отсканировано с изд.: Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись второй половины XIX века. Т. 4. Книга вторая. М., 2006. С. 384.

[1] Эфрос А. Профили. М.: Федерация, 1930. С. 36.

[2] Последними словами Сурикова, как вспоминает внучка художника, были: «Я исчезаю». Подробнее см.: [Кончаловская 1978, с. 92].

[3] Об этом мы знаем из воспоминания критика Якова Тепина, дружившего с художником с 1900-х годов [Тепин 1916, с. 21].

[4] Дословно: «Все явственно, как говорят в Москве» [Суриков 1977, с. 61].

[5] Формула Малевича, отражающая понимание художником «реализма» каждой картины как таковой, вне зависимости от ее образной связи с предметным миром привычной реальности. Подробнее см.: [Лозовой 2004, c. 385].

[6] Слова Сурикова, о которых вспоминает Лозовой, обращая внимание на ее связь с принципами самоценности картины у Малевича [Лозовой 2004, с. 385].

[7] Так Анна Остроумова-Лебедева назвала в своих воспоминаниях Александра Бенуа. Подробнее см.: [Остроумова-Лебедева 1974, с. 396].

[8] Бенуа А.Н. Письмо к А.К. Бенуа. 13/X 1899. Архив ГЭ. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 9.

[9] Милиоти В.Д. В.И. Суриков. ОР ГТГ. Ф. 80. Ед. хр. 4. Б. д. Л. 1–2.

Авторы статьи

Информация об авторе

Ольга С. Давыдова, кандидат искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; davydov-olga@yandex.ru

Author Info

Olga S. Davydova, Cand. of Sc. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; davydov-olga@yandex.ru