Посмертные маски во французском искусстве второй половины XIX века

Дарья О. Мартынова

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, d.martynova@spbu.ru

Аннотация.

В статье рассматривается феномен репрезентации парижского морга в искусстве Франции второй половины XIX века. Прослежена история парижского морга, развитие его художественной иконографии, философский взгляд на проблему репрезентации трупа и проникновение образа парижского морга в художественную и популярную литературу рассматриваемого периода. Продемонстрировано, что публичная выставка мертвых имела четкую административную цель: идентификацию тел людей, умерших насильственной смертью. Однако подобное публичное экспонирование спровоцировало массовое увлечение парижским моргом и посмертными масками: реальные тела и лица превращались в объекты проецирования художественных историй и образов, героев городских легенд или сказок, повлиявших не только на визуальную культуру Франции XIX века, но и на современное искусство.

Ключевые слова:

французское искусство второй половины XIX века, телесность, посмертная маска, визуальные исследования, Незнакомка из Сены, принцип визуальной аналогии

Для цитирования:

Мартынова Д.О. Посмертные маски во французском искусстве второй половины XIX века // Academia. 2021. № 4. C. 346–355. DOI: 10.37953/2079‑0341‑2021‑4‑1‑346‑355

Death masks and mortuary images in French art of the second half of the 19th century

Daria O. Martynova

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia, d.martynova@spbu.ru

Abstract.

This article examines the phenomenon of representation of the Paris morgue in the art of France in the second half of the 19th century. The history of the Paris morgue, the development of its artistic iconography, a philosophical view of the problem of the representation of the corpse and the penetration of the Paris morgue’s images into the artistic and popular literature of the period under consideration are traced. It is demonstrated that the public exhibition of the dead had a clear administrative purpose: identification of the bodies of people who died a violent death. However, such public exposure provoked a massive fascination with the Paris morgue and death masks: real bodies and faces turned into objects of projection of artistic stories and images, heroes of urban legends or fairy tales that influenced not only the visual culture of France of the 19th century, but also modern and contemporary art.

Keywords:

French art of the second half of the 19th century, corporeality, death mask, visual research, The Unknown Woman of the Seine, principle of visual analogy.

For citation:

Martinova, D.O. (2021), “Death masks in French art of the second half of the 19th century” // Academia, 2021, no 4, p. 346–355. DOI: 10.37953/2079-0341-2021-4-1-346‑355

В 1867 году Эмиль Золя закончил скандальный роман «Тереза Ракен», вызвавший в то время волну осуждения за его «антиморальность». Цель этого романа, как утверждал автор, была исключительно научной: проанализировать и раскрыть два разных темперамента – сангвинический и невротический[1], – что отвечало состоянию социальных и медицинских знаниям той эпохи. Золя саркастически высмеивал не только дискурс здоровья, главенствовавший во Второй империи, развивающееся движение эмансипации и, как его следствие, увлечение изучением «неудовлетворенных желаний» женщин, но и популярные развлечения и практики второй половины XIX века. В этом произведении исследователь психологических казусов ярко описал главное развлечение Парижа и одну из основных туристических достопримечательностей Франции того времени – парижский морг.

Он пишет: «Морг – зрелище, доступное любому бедняку; это развлечение, которое на даровщинку позволяют себе и бедные и состоятельные прохожие. Дверь отворена – входи кому не лень. Иные любители, идя по делу, делают порядочный крюк, лишь бы не пропустить это зрелище смерти. Когда плиты пустуют, люди выходят разочарованные, словно обокраденные, и ворчат сквозь зубы. Когда же плиты густо усеяны, когда развернута богатая выставка человеческого мяса, посетители толпятся, наслаждаются дешевым волнением, ужасаются, шутят, рукоплещут или шикают, как в театре, и уходят удовлетворенные, говоря, что сегодня зрелище удалось на славу»[2].

Представляя морг как театральную сцену, на которой безмолвными актерами выступают трупы, преимущественно утопленников, писатель пытается понять популярность рассматриваемого социокультурного явления, а также провести физиологическое и психологическое расследование личности убийцы, описывая навязчивое желание Лорана обнаружить тело Камиля на витрине морга, выставленным для публичного просмотра. В итоге Золя невольно дает ключ к пониманию популярности парижского морга и увлечения посмертными масками во второй половине XIX века.

В связи с подобным описанием возникает ряд вопросов: о каких плитах идет речь; почему морг был открыт для широкой публики; почему Золя сравнивает морг с театром. Настоящая статья является попыткой дать ответы на поставленные вопросы в контексте изобразительного искусства и визуальной культуры Франции. Для достижения поставленной цели обратимся к изобразительным источникам: гравюрам, иллюстрациям, картинам и скульптурам этого периода, посвященным парижскому моргу и мертвому телу.

История морга позволяет проанализировать соотношение между взглядом, смертью и изображением. Этот странный взгляд на наготу, смешивающий ужас трупа с «очарованием» мертвого тела, открывает размышления, на которые наводит утверждение Мари-Жозе Мондзен: «Непредставимое может получить свою интерпретацию и символику лишь от взгляда» [Mondzain 2003, р. 20].

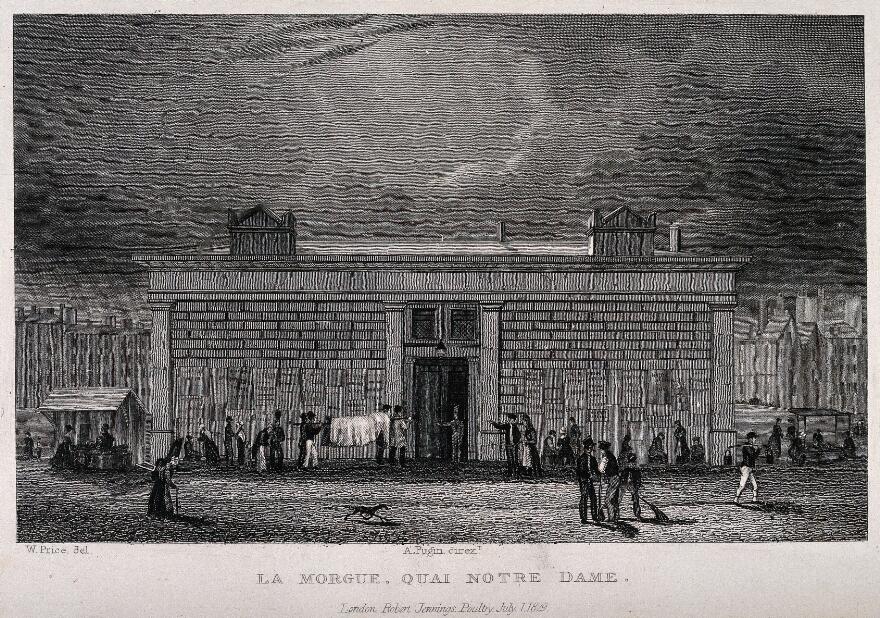

Слово «морг» (от глагола «morguer» – «смотреть с нисхождением»; изначально в значении «место предварительного заключения»; с 1674 года – в значении «место, где выставляются неопознанные трупы с целью их опознания») появляется примерно в XVI веке во Франции, когда тела «моргировались», что означает их осмотр тюремщиками и допущенными людьми [Bertherat 2005; Laufer 2009, р. 229–234; Vovelle 1983, р. 15]. Морг – это парижское изобретение. С XIV века тюрьма Шатле включала хранилище трупов в нижних камерах. Эта практика продолжалась до 1804 года, когда на острове Сите, сразу за собором Парижской Богоматери, было построено специальное здание для опознания мертвецов, утонувших в Сене, жертв преступлений, самоубийств, детоубийств и так далее. Именно это здание превратится в публичное «экспозиционное» пространство, открытое ежедневно и бесплатно и столь ярко описанное Эмилем Золя, где будут выставлены мертвые тела на наклонных мраморных столах за стеклом для публичного обозрения. Оно состояло из двух комнат, разделенных стеклянной перегородкой: выставочного зала, в котором размещаются почти обнаженные трупы, охлаждаемые струйкой воды, и зала для публики. Позже были добавлены специализированные помещения, такие как комната для вскрытия трупов и комната для трансплантации. Парижский морг был открыт семь дней в неделю с рассвета до шести часов вечера и привлекал до 40 000 посетителей в день на площадь Иль-де-Франс.

Эта площадь – спокойное место среди суеты и шума Парижа и постоянного движения Сены – стала одной из самых популярных туристических достопримечательностей Парижа во второй половине XIX века благодаря парижскому моргу. В 1864 году морг перенесли на край реки Сены из практических соображений; здание стало больше, современнее и, что еще важнее, новое место идеально подходило для того, чтобы сразу переносить тела из Сены. Трупы, выловленные из реки или подобранные на улицах, часто почти невозможно было опознать, и поэтому публику пускали в морг в надежде, что кто-то сможет идентифицировать неизвестных. «Витринная» раскладка мертвых тел была изначально сделана исключительно из практических соображений и не была связана с попытками административных органов захватить воображение публики. Однако обычно люди приходили не из-за трагического события в личной жизни, они были привлечены жутким и ужасным, но в то же время соблазнительным и будоражащим зрелищем выставленных на всеобщее обозрение оголенных (именно оголенных) трупов.

Об этой своеобразной практике экспонирования можно узнать из графических работ, напечатанных в прессе XIX века: парижские газеты в то время разжигали интерес народа, публикуя сенсационные рассказы о жертвах. Первое изображение осмотра тел в специально отведенном помещении появляется в 1816 году. Графический лист под названием «Люди посещают морг в Париже, чтобы посмотреть на трупы» изображает маленькое каменное помещение с низкими потолками, поделенное на две части железной решеткой. В одном из пространств находятся горожане, пришедшие посмотреть на расположенные за решеткой тела. Мертвые лежат в комнате без потолка, судя по всему, чтобы избавить пришедших от трупного запаха. Пол в комнате сделан под наклоном, чтобы посетители смогли без лишних затруднений рассмотреть покойников. В помещении на плитах, похожих по форме на гробы, лежат молодая женщина и пожилой мужчина; их гениталии прикрыты холщовой тканью. Одежда умерших висит за решеткой, в комнате для посетителей. Неизвестный художник изображает мертвых статично, превращая их кожу в мрамор. На решетку опирается мрачный тюремщик, которого мастер выделяет темной краской. За решеткой посетительница в ужасе уводит ребенка, который упирается, стремясь рассмотреть представшее перед ним зрелище. Двое мужчин внимательно разглядывают покойных: один из них, в офицерской форме, завороженно смотрит на женское тело.

Подобное изображение можно объяснить, прочитав работы Джеффри Горера и Филиппа Арьеса [Gorer 1955; Aries 1977], которые описывают общество XIX века как общество, в котором сексуальность полностью скрыта и подавлена в результате «моральной политики», сдерживавшей желания общества и вызывавшей потребность к сублимациям. Завуалированные проявления чувственности или наготы можно было встретить исключительно в живописи и скульптуре (позднее в фотографии, но даже в искусстве ряд изображений не допускался, достаточно вспомнить отношения Фелисьена Ропса с представителями цензурных органов [Neginsky 2017, р. 53–55]). В итоге морг становится единственным доступным местом, в котором можно было свободно и ежедневно ознакомиться с обнаженными телами. Отсюда такая привлекательность: в его «выставочных залах» можно было получить своего рода половое воспитание, совпадавшее с учением Зигмунда Фрейда об «инфантильных сексуальных теориях», в которых ключевое значение в формировании восприятия и знания придавалось зрению (формула «видеть = понимать»).

В морге тело в его наготе и натурализме находится в зоне видимости, отображая идею взгляда фрейдистского полиморфного перверта: фантазия зрителя конституируется на основе его зрения. В итоге здание морга превращается в своего рода гробницу, где труп становится настоящим погребальным объектом, приравниваясь к статуе, что и подчеркивает художник. Показанные трупы (как и большинство в парижском морге) – безымянные, неидентифицированные. Их облик и восприятие возникают без опоры на их личность и жизненную историю – смотрящий оценивает и анализирует их исходя из ощущений, вызываемых их плотью. В итоге трупы превращаются в объекты, позволяющие создавать вокруг них множественность смыслов и конструировать новое знание. Помимо этого, флер неизвестности нивелирует «плохую» роль наблюдателя, а опора на административную и медицинскую значимость «трупного экспонирования» дает моральное право разглядывать умерших.

Следующая иллюстрация под названием «Из парижского морга выносят тело», датируемая 1840-ми годами, изображает морг после реорганизации. Теперь перед зрителем предстает другой морг, и можно видеть, что теперь парижане могут не заходить в здание, а наблюдать тела через витрину. Каждое тело одето в белую рубашку, над каждым висит его одежда; прохожий, остановившийся у витрины, может одеть покойных словно кукол с помощью взгляда и воображения. Однако художник заостряет внимание на процессе выноса тела из здания: известно, что тела выставлялись на всеобщее обозрение в течение трех дней, после чего либо изготавливали слепок лица и выставляли его вместо физического тела, либо делали фото.

Вот два работника морга выносят женское тело, скрытое пеленой, одна из грудей покойницы нарочито открыта. Неизвестный автор прибегает к подобному изображению, опираясь на иконографию Офелии у Эжена Делакруа, который сенсуализирует образ утопленницы, демонстрируя ее в экстатическом состоянии и обнажая ее грудь перед зрителем, что лишь подтверждает версию об эротической мономании Офелии. Вода в этой работе выступает не только проводником между жизнью и смертью, но и воплощением высвобождения подавленных желаний героини. В данной иллюстрации художник использует этот противоречивый образ, чтобы показать социальную значимость парижского морга: три дамы в возмущении вскидывают руки при виде оголенного тела, а маленький ребенок с интересом рассматривает покойницу. До второй половины XIX века морг оставался единственным местом в «обществе морали» с его «политикой здоровья», где женщины и дети могли без общественного осуждения наблюдать за посторонними телами.

В гравюре 1855 года «Вид парижского морга» неизвестный мастер также изображает увлеченную «буржуазную» толпу перед витриной с телами. Необходимо отметить, что уже в 1880-е годы трупы перестают быть главными героями парижского морга: художники в иллюстрациях уделяют большое внимание оросительной системе, охлаждавшей тела, или экранам, которые прикрывали гениталии покойников (довольно часто художники саркастически изображали, как дети пытались подглядеть в просвет экрана).

Стремление огромной публики «прийти и посмотреть» становится главенствующим, что к тому времени уже очевидно всем. Толпа участвует в артикуляции насилия, секса и смерти. Художники показывают, что для подавляющего большинства людей мотивация посещения морга – любопытство. Это любопытство, институционализированное государственной администрацией, привлекло все категории населения, от рабочих до аристократов, включая буржуазию, которая приводила туда и своих детей. Журналисты того времени подтверждали значимость парижского морга для публики: «Морг – это одна из редкостей, занесенных в туристический каталог как Эйфелева башня, Иветт Гильбер и катакомбы» [Bertherat 2005, p. 29]. По мнению исследователя парижского морга Б. Бертера, морг был одним из самых посещаемых парижских памятников века [Bertherat 2005, p. 29–30].

Действительно, уже в 1845 году изображение интерьера парижского морга появилось на туристической открытке: перед туристом морг предстает как театральная сцена, у которой собираются нетерпеливые зрители. А уже в 1867 году отдельная глава в туристическом гиде была выделена под описание парижского морга [Joanne 1867, p. 372]. Как объект жуткого очарования, парижский морг не имеет себе равных в викторианском воображении: посещения морга описывает Чарльз Диккенс в своем «Путешественнике не по торговым делам»[3]. Диккенс стремится продемонстрировать эту французскую практику, пытаясь примирить тягу к новым формам сенсационного развлечения (особенно через журналистику и художественную литературу) со страхом поддаться «вульгарному» сенсационному подходу, который до сих пор был прерогативой рабочего класса. Путешественник Диккенса воспринимает вуайеристскую толпу как крайнюю версию массового читателя; однако, несмотря на дистанцирование от этих иностранцев из рабочего класса и попытку претендовать на моральное превосходство над французскими нравами, он неизбежно разделяет их пристрастие к этому «низовому» времяпрепровождению.

Подобную аберрантность парижского морга подчеркивает некий художник Жерве в одной из иллюстраций к ироничному циклу «Путешествие Мими в Париж», посвященному трикстеру туриста. Иллюстрация под номером шесть и с названием «Мими посещает парижский морг» изображает витрину парижского морга, внутри которой статуарно возлежат трупы, а напротив витрины – возмущенно и удивленно вскинувшего руки Мими, которого успокаивает буржуа-парижанин. Ниже напечатан разговор между двумя мужчинами. Мими выражает свое мнение: «Господи Боже мой, что это такое! Вы хотите, чтобы мертвецы лежали на этих плитах?!».

Мишель Фуко считает, что видимость знания и языка о теле и о смерти пересекаются. Выставка трупа, выходящая далеко за рамки криминалистического и медицинского контекста, дает доступ к аналитическому открытию взгляда, взгляд очищает свой путь через смерть и разложение, чтобы добраться до объекта при помощи контроля. В случае с парижским моргом создается иллюзия контроля над смертью – с помощью стеклянных перегородок и статуарности покойников. В результате морг сначала становится своеобразным местом власти над смертью, а затем – паноптическим местом, социальной формой фигуральности смерти, попыткой уловить момент исхода души из человеческого тела. Он позволял фиксировать и воспроизводить образ смерти, убирая воображаемое и символическое. Аналитический взгляд, полученный благодаря «витринной» раскладке трупов, придания им схожести со статуей нивелирует ужас смерти, позволяет наслаждаться ей, поэтому морг становится не просто зрелищем, а неким переходным событием, как траурные ритуалы или грандиозные римские похороны.

Морг предстает как своего рода крик на грани ужаса и восхищения, красоты и жестокости по Жоржу Диди-Юберману [подробнее: Didi-Huberman 1999]. Вот почему образ мертвого можно вписать в промежуточное пространство крика, невнятной речи между образом и словом. Труп без истории вызывает тоску или ужас, но в подобном контексте плотская оболочка позволяет осознать реальность смерти, создавая, по выражению Жиля Делёза, «логику ощущения» [Deleuze 2002]. Обычный человек в парижском морге, уже после смерти, оказывается в центре внимания, взоры всех классов устремлены на него. Герой, тем самым, продлевает свое присутствие в мире живых. Занимая важную роль, он превращается в переносчика информации.

В случае с трупами из парижского морга смерть не нарушает их существование, а придает значимость. Если при жизни большинство не могли передать информацию, то после смерти телесные оболочки передают и отображают знание, в результате чего мертвое тело становится набором информации, новым семантическим полем, порождающим мысли и эмоции и побуждающим на размышления. Эта проблемность может быть связана и с художественными репрезентациями работы анатомических театров и патологоанатома [Сальникова 2012]. Один пример – картина «У нее было сердце» Энрике Симоне Ломбардо (1890).

Одержимость смертью, симптоматичная для XIX века, ярко проявилась в поступках Сары Бернар. Как известно, в 1860-е годы актриса приобрела гроб, в котором регулярно позировала и спала на протяжении всей своей жизни, таким образом превращая свой гипотетический труп в фетиш, что служило аллюзией на парижский морг. Известно, что актриса посещала Парижскую школу анатомии, где изучала трупы и процедуру вскрытия. В какой-то момент она также приобрела скелет, который назвала Лазарем. Вместе со многими своими современниками она посетила парижский морг, чтобы увидеть выставленные на обозрение тела [Silversthorne 2004, р. 36].

Одной из самых ценных вещей Бернар (она включила ее фотографию в свои мемуары) был человеческий череп, ныне находящийся в Музее Виктории и Альберта (Лондон) и подаренный актрисе Виктором Гюго в 1877 году. Бернар демонстрировала эротически заряженную одержимость смертью, которая была одновременно личной и симптоматичной для ее времени – времени, когда болезненно красивые явления, такие как посмертная маска «Неизвестная из Сены», захватывали художественную сцену.

Традиция снимать посмертную маску восходит, по крайней мере, к египетской и римской цивилизациям, и вполне вероятно, что она не лишена связи с основами вопроса о мимесисе. Когда лицо стало окончательно неподвижным, маска в совершенстве выполняет мимический идеал присоединения к своей модели, но в то же время, очевидно, не предает этот идеал, так как захватывает только мертвого, а не живого, то есть маска передает не того человека, которого знали живые. Умерший уже находится в «нулевой степени» жизни.

Тем не менее, в то время как в конце Средневековья некоторые большие семьи брали отпечаток лица мертвеца, чтобы заказать скульптору его изображение в виде лежащего тела, в XIX веке произошли существенные изменения в практике «последнего портрета». С одной стороны, лицо стремится оторваться от остального тела: она не присоединяется ни к лежащему телу для памятников на кладбище, ни к бюсту, который кладут на консоль для потомков: другими словами, независимо от того, является ли этот феномен отрыва лица продолжением использования гильотины в коллективном сознании или отражением практики забора веществ или органов, которые получили широкое распространение в медицине и естественных науках XIX века. Подобное изменение в «последнем портрете» произошло благодаря парижскому моргу, где с целью идентификации снимали маски с лиц трупов и выставляли их в витрину вместо закопанного тела. В итоге слепок с мертвеца по существу «отсечен» от жизни, поскольку он знаменует собой конец, но при этом еще и материализует невозможную сублимацию. Оторванная от живого контекста, не представляя того объема, который имели бюсты, – с целой головой, шеей, началом плеч, – представленная таким образом маска сама по себе является оператором негатива, а не носителем воспоминания.

Главным в этом негативе становятся закрытые глаза, переводя конечность смерти в пограничность: они олицетворяют сон или молитву. Уходя от символического контекста, закрытые глаза становились функциональной необходимостью: литейщик подобным способом предотвращал уничтожение стекловидных и жидких тел глаза. В итоге «последний портрет» становится конечным физически возможным портретом, который показывает свершившуюся смерть как переход, шаг в загробную жизнь.

Из неизмеримого множества посмертных масок и фотографий (к примеру, знаменитый портрет Гюго фотографа Надара) можно выделить маску под названием «Незнакомка из Сены», которая стала мифическим символом коллективного увлечения посмертными масками. История гласит, что, когда тело женщины было выловлено из воды и оказалось на набережной, один парижский патологоанатом нашел ее настолько завораживающе красивой, что приказал формовщику снять с ее лица посмертную маску. Никто так и не опознал совершенное, безупречное тело, представшее в морге из-за несчастной любви. Вскоре слепки прекрасной белой гипсовой маски продавались по всему Парижу, а затем и по всей Европе. Она висела в мастерских художников и писателей от Мэн Рея до Альбера Камю, который описывал спокойную, слегка улыбающуюся женщину как «утонувшую Мону Лизу». Этот слепок неизвестной женщины впервые появился в модельных магазинах Парижа в конце 1880-х годов. Прекрасное, бодлериански болезненное девичье лицо среди масок таких знаменитых людей, как Бетховен, выделялось сразу. Маска незнакомки хранилась как реликвия в специальных деревянных ящичках, молодые художницы срисовывали ее для этюдов, а некоторые изображали саму утопленницу. Однако ряд исследователей поднимали вопрос о подлинности легенды: прическа девушки больше походила на моду 1860-х годов, и если слепок действительно был сделан с утопленницы, то почему ее лицо и улыбка не подверглись разрушительному влиянию воды?

Впервые упоминание неизвестной связывают с Райнером–Марией Рильке, который писал, что в 1902 году на улице Расин на двери магазина литейщика он увидел маску молодой женщины, которая умерла из-за несчастной любви, рядом с масками известных личностей [Rilke 1992].

Далее размышления Ришара Лeгальена задали тон широко распространенному литературному увлечению «утонувшей Моной Лизой» [Le Gallienne 1900]. Во Франции и Германии между Первой и Второй мировыми войнами возник культ этой маски. Она стала своеобразным символом красоты (что можно связать с многочисленными потерями на поле боя и желанием умереть «счастливым»); писателей привлекала ее спокойная улыбка; французский философ и теоретик литературы Морис Бланшо, который держал маску в главной комнате своего дома на Лазурном берегу, считал, что она, должно быть, умерла «в момент чрезвычайного счастья» [Blanchot 2002].

Едва в 1926 году маска обрела «имя» «Незнакомка из Сены», то, как пишет исследователь посмертных масок Пине, «с этого момента имя вышло за пределы самой маски, это было имя, которое зажгло коллективное воображение» [Pinet 2002, р. 175–190]. Про это лицо было так мало известно, что каждый мог спроецировать на него, что хотел. По сути, используя романтический сюжет смерти в воде (особенно комбинируя соблазнительное сочетание смерти, воды и женщины), посмертная маска была прочно интегрирована в жизнь парижан. В итоге анализ феномена этой маски помогает объяснить привлекательность экспонирования мертвых тел: вокруг них можно было создавать множество историй и проецировать любые фантазии.

Маска неизвестной с годами приобрела мифическое и эстетическое измерение, превратившее ее в предмет интерьера и проекцию фантазий. Подобная популярность именно этой маски можно объяснить тем, что тела самоубийц, в основном женщин, вытаскивали из Сены почти ежедневно. В своем исследовании о воде и снах Г. Башляр проанализировал поэтическую трактовку явления: «Cинтетический образ воды, женщины и смерти слился в коллективном сознании. Одного слова “вода” достаточно для обозначения глубокого образа Офелии. Закрытых глаз и губ утопленницы, которые “выглядят как улыбка и страдание”, не было достаточно, чтобы обеспечить ей успех у широкой аудитории, и именно окружившая ее история, связывавшая неизвестную с Офелией, а также с Ундиной, превратил ее в миф. Произошел переход от тайны утопающего к тайне живого» [Bachelard 1949, р. 113].

Жизнь этой женщины без прошлого была придумана и расцвечена многими авторами. Ее возраст, имя, прозвище, биография, любовные неудачи, место смерти и даже жизнь после смерти были созданы искусственно. Таким образом, от публикации к публикации девушка все больше приобретает «вымышленную реальность», а сама маска играет лишь второстепенную роль. Увлечение этой «мертвой легендой» могло стимулировать появление во второй половинe XIX века работ на тему самоубийства Офелии. К примеру, Сара Бернар создает скульптуру «Офелия» [Cousseau 2001, p. 81–104]. Как и в работе Делакруа, «Незнакомка Сены» принимает свою смерть как экстатическое завершение жизни. Актриса также предлагает оригинальную интерпретацию ссылок на женскую сексуальность и дефлорацию, сделанных Шекспиром на протяжении всей сцены безумия Офелии и речи королевы Гертруды, описывающей ее смерть. Офелия у Сары Бернар гипертрофированно сексуализирована, что может быть связано с распространившимся в те годы мнением о сексуальной неудовлетворенности женщин и, как следствие, их истерическом типе личности (что ярко видно и в работе художницы Мадлен Лемер «Офелия»).

Таким образом, в то время как посмертная маска – это форма «реального вымысла», например смерть для бессознательного, труп – это инсценированная, «фиктивная» реальность, сохраняющая, однако, реальный образ жившего человека. В итоге несмотря на то, что публичная выставка трупов в парижском морге имела очень четкую административную цель: идентификацию тел людей, умерших насильственной смертью, она в то же время ставит под сомнение связь между глазом и смертью, осознание факта конечности жизни. Этими психологическими и культурологическими обстоятельствами можно объяснить массовое увлечение парижским моргом и посмертными масками: реальные тела и лица превращались в объекты проецирования художественных историй и образов, повлиявших не только на визуальную культуру Франции XIX века, но и на современное искусство (достаточно вспомнить фильмы британского режиссера Питера Гринуэя).

Литература

- Сальникова 2012 – Сальникова Е.В. Анатомический театр в контексте истории носителей визуальной информации // Человек и культура. 2012. №1. С. 65–101.

- Ariès 1977 – Ariès P. The Hour of Our Death. Oxford: Oxford University Press, 1977.

- Bachelard 1949 – Bachelard G. L’eau et les reves. Essai sur l’imagination de la matière. Paris: Jose Corti, 1949.

- Bertherat 2005 – Bertherat B. La mort en vitrine à la morgue à Paris au XIXe siècle (1804-1907) // Les narrations de la mort. 2005. P. 181–196.

- Blanchot 2002 – Blanchot M. Une voix venue d'ailleurs. Paris: Gallimard, 2002.

- Cousseau 2001 – Cousseau A. Ophélie: Histoire d'un mythe fin de siècle. // Revue d'histoire littéraire de la France. 2001. №1. P. 81–122.

- Deleuze 2002 – Deleuze G. Francis Bacon: Logique de la Sensation. Paris: Éditions du Seuil, 2002.

- Didi-Huberman 1999 – Didi-Huberman G. Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté. Paris: Gallimard, 1999.

- Gorer 1955 – Gorer G. Death, Grief, and Mourning. New York: Doubleday, 1955.

- Joanne 1867 – Joanne A. The Diamond Guide for The Stranger in Paris with 127 Illustrations and a Map. Paris: L. Hachette & Co, 1867.

- Laufer 2009 – Laufer L. La morgue: voir l’irreprésentable. // Recherches en psychanalyse. 2009. №8. P. 228–237.

- Le Gallienne 1900 – Le Gallienne R. The Worshipper of the Image. London, New York: John Lane; The Bodley Head, 1900.

- Mondzain 2003 – Mondzain M. J. Le commerce des regards. Paris: Seuil, 2003.

- Neginsky 2017 – Neginsky R. Mental Illnesses in Symbolism. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017.

- Silverthorne 2004 – Silverthorne E. Women in the Arts: Sarah Bernhardt. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004.

- Pinet 2002 – Pinet Н. L’eau, la femme, la mort. Le mythe de L’Inconnue de la Seine // Catalogue: à l'occasion au musée d’Orsay. Paris: Réunion des Musées nationaux, 2002. P. 175–190.

- Rilke 1992 – Rilke R. M. The Notebooks of Malte Laurids Brigge. New York: W.W. Norton & Company, 1992.

- Vovelle 1983 – Vovelle M. La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours. Paris: Gallimard, 1983.

References

- Sal’nikova, E.V. (2012), Anatomicheskij teatr v kontekste istorii nositelej vizual'noj informacii [Anatomical theater in the context of the history of visual information carriers], Human and Culture, 2012, no. 1, pp. 65–101.

- Ariès, P. (1977), The Hour of Our Death, Oxford University Press, Oxford.

- Bachelard, G. (1949), L’eau et les reves. Essai sur l’imagination de la matière, Jose Corti, Paris.

- Bertherat, B. (2005), La mort en vitrine à la morgue à Paris au XIXe siècle (1804-1907), Les narrations de la mort, 2005, pp. 181–196.

- Blanchot, M. (2002), Une voix venue d’ailleurs, Gallimard, Paris.

- Cousseau, A. (2001), Ophélie: Histoire d’un mythe fin de siècle, Revue d'histoire littéraire de la France, 2001, no. 1, pp. 81–122.

- Deleuze, G. (2002), Francis Bacon: Logique de la Sensation, Éditions du Seuil, Paris.

- Didi-Huberman, G. (1999), Ouvrir Vénus. Nudité, rêve, cruauté, Gallimard, Paris.

- Gorer, G. (1955), Death, Grief, and Mourning, Doubleday, New York.

- Joanne, A. (1867), The Diamond Guide for The Stranger in Paris with 127 Illustrations and a Map, L. Hachette & Co, Paris.

- Laufer, L. (2009), La morgue: voir l’irreprésentable, Recherches en psychanalyse, 2009, no. 8, pp. 228–237.

- Le Gallienne, R. (1900), The Worshipper of the Image, John Lane; The Bodley Head, London, New York.

- Mondzain, M. J. (2003), Le commerce des regards, Seuil, Paris.

- Neginsky, R. (2017), Mental Illnesses in Symbolism, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.

- Silverthorne, E. (2004), Women in the Arts: Sarah Bernhardt, Chelsea House Publishers, Philadelphia.

- Pinet, Н. (2002), L’eau, la femme, la mort. Le mythe de L’Inconnue de la Seine, Catalogue: à l'occasion au musée d’Orsay, Réunion des Musées nationaux, Paris, 2002, pp. 175–190.

- Rilke, R. M. (1992), The Notebooks of Malte Laurids Brigge. W.W. Norton & Company, New York.

- Vovelle, M. (1983), La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Gallimard,Paris.

[1] Золя Э. Тереза Ракен. – М.: Правда, 1981. С. 1–2.

[2] Там же. С. 106.

[3] Диккенс Ч. Путешественник не по торговым делам. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 49–51.

Авторы статьи

Информация об авторе

Дарья О. Мартынова, ассистент, Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия; Россия, 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.5; d.martynova@spbu.ru

Autor Info

Daria O. Martynova, assistant, The Institute of History of Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia; bld. 5, Mendeleevskaya line, Saint-Petersburg, 199034, Russia; d.martynova@spbu.ru