Стилистическая эволюция журнальной и книжной графики художников «Голубой розы»

Дмитрий В. Фомин

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств; Российская государственная библиотека, Москва, Россия, dfomin13@yandex.ru

Аннотация.

Работы художников «Голубой розы» в области оформления журналов и книг позволяют судить о характере стилистической эволюции их графического языка. В рисунках, украшавших страницы журналов 1900-х гг., часто используется единый набор приемов, сказывается увлечение всей группы эстетическими идеями символистов. Но постепенно мастера этого круга отходят от чисто декоративных орнаментальных фантазий, увлекаются решением более сложных задач. В 1920–1930-х гг. становится очевидным их стремление к изживанию болезненных крайностей и претенциозной многозначительности модерна, поиски языка гораздо более внятного и лаконичного.

Ключевые слова:

«Голубая роза», книжная и журнальная графика, иллюстрация, модерн, символизм, обложка

Для цитирования:

Фомин Д.В. Стилистическая эволюция журнальной и книжной графики художников «Голубой розы» // Academia. 2022. № 3. C. 276–296. DOI: 10.37953/2079-0341-2022-3-1-276-296

Stylistic evolution of magazine and book graphics by “Blue Rose” artists

Dmitry V. Fomin

Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts; Russian State Library, Moscow, Russiа, dfomin13@yandex.ru

Abstract.

The works of the “Blue Rose” artists in the field of magazine and book design allow us to judge the nature of the stylistic evolution of their graphic language. In the drawings that decorated the pages of periodicals of the 1900s, a single set of techniques is often used, and the fascination of the whole group with the aesthetic ideas of symbolists becomes obvious. But gradually the masters of this circle move away from purely decorative ornamental fantasies, get carried away with solving more complex problems. In the 1920s and 1930s, their desire to overcome the painful extremes and pretentious significance of modernity, the search for a language much more intelligible and concise, became obvious.

Keywords:

Blue Rose group, book and magazine graphics, illustration, Art Nouveau, symbolism, cover

For citation:

Fomin, D.V. (2022), Stylistic evolution of magazine and book graphics by “Blue Rose” artists, Academia, 2022, no. 3, рр. 276–296. DOI: 10.37953/2079-0341-2022-3-1-276-296

Введение

Недолгая история существования творческого содружества «Голубая роза», запечатленная в статьях, письмах, воспоминаниях его участников, в отзывах критиков, а также в более поздних искусствоведческих исследованиях может служить примером того, насколько по-разному воспринимаются одни и те же события их современниками и историками, с каким трудом противоречивые реальные факты укладываются в удобные для изучения схемы, в стройные концепции. Нам сегодня представляется очевидным, что данная группа сыграла исключительно важную роль в судьбе русской культуры, выдвинула и блестяще реализовала творческую программу, в корне отличную от установок других объединений и направлений. А коллективное вступление мастеров этого круга в «Мир искусства» было не более чем тактическим ходом, демонстрацией признания их заслуг. Между тем некоторые из них не придавали большого значения своему участию в «Голубой розе», но гордились тем, что были приняты в куда более известное сообщество.

Часть первая

По свидетельству М.С. Сарьяна, единственная выставка голуборозовцев, показанная в Москве в 1907 г., «имела успех лишь у очень узкого круга общества. Сразу же после закрытия выставки участники разбрелись по своим... союзам. Художники больше не вспоминали “Голубую розу”...» [Сарьян 1990, с. 60]. В очень живо и эмоционально написанных мемуарных набросках Н.Д. Милиоти это объединение не называется ни разу; автор начинает перечисление коллег, с которыми сводила его жизнь, с именитых мирискусников: «Помню Дягилева молодого, великолепного, <…> все видящего и царски опекающего, в большой мастерской милого Гауша <…>; помню... еще бородатого, но уже в очках остроумнейшего Бенуа <…>; Левушку Бакста, нарядного, с платочком в рукаве фрака, картавящего, смеющегося неудержимо, прищурив глаза под блестящим пенсне <…>. Помню молодого заикающегося Билибина, похожего на какого-то северного мужика-охотника; скромного, с милым кокетливым юмором Добужинского; прелестного, тогда в полной славе, кругленького, сдержанно-приветливого, умного и полного сознания своего значения Сомова»[1]. И лишь в конце восторженной тирады мемуарист упоминает людей, казалось бы, более близких ему во всех отношениях: «После как новые листья на растущем дереве прибавились... и новые имена, и через годы помню <…> приходившего ко мне тогда уже известного Сапунова, вскоре утонувшего чудесного художника, Судейкина замечательного и грустного, ...Кузнецова, Уткина, Сарьяна и Якулова»[2].

Современные исследователи, как и отдельные критики начала прошлого столетия, нисколько не сомневаются в том, «Голубая роза» – творческое содружество гораздо более новаторское, «левое», чем «Мир искусства», что от его исканий оставалось совсем недалеко до радикальных авангардистских экспериментов. И.М. Гофман считает, что именно деятельность «Голубой розы» стала «первым шагом русского искусства за пределы XIX века», «определила путь... по которому затем пошло развитие русского авангарда» [Гофман 2000, с. 221]. К тому же первые выступления молодых художников некоторые рецензенты восприняли почти как «пощечину общественному вкусу», отзывались о них с такой же враждебностью, с какой вскоре будут писать об эпатажных акциях футуристов. Московскую экспозицию 1907 г. критики именовали «блажью молодежи, символистским кривляньем», воплощением «логики кошмарных снов». Сарьян вспоминает, какую реакцию публики вызывали его работы, показанные в 1909 г. на выставке, устроенной редакцией «Золотого руна»: «Оскорбленный мещанин полагал, что художник высмеивает его. Бывали случаи, когда посетители требовали обратно свои 40 копеек, указывая на мои “оскорбительные” картины, или швыряли каталог в лицо безвинному кассиру, не забывая при этом выругаться» [Сарьян 1990, с. 69–70].

Однако не все голуборозовцы готовы были сделать этот «шаг влево», солидаризоваться с авангардистами. В январе 1911 г. Н.Н. Сапунов пишет Н.Д. Милиоти, что, несмотря на болезнь, вынужден был поехать на собрание «Мира искусства» и протестовать против возможного вступления в это объединение М.Ф. Ларионова: «Во всяком случае, если г. Ларионов будет утвержден, то я не считаю для себя возможным оставаться больше членом “Мира искусства”, о чем я заявил секретарю»[3].

Невозможно адекватно понять особенности живописи и графики голуборозовцев, уяснить направленность их исканий, не учитывая характера их личных и творческих взаимоотношений с мирискусниками – отношения эти можно, наверное, назвать сложными, но отнюдь не драматичными. Рецензируя выставку «Голубой розы» 1907 г., С.К. Маковский поспешил торжественно объявить, что отныне произведения художников петербургского объединения не являются «последним словом» отечественного искусства. Однако сами «непокорные новички», поклонявшиеся иному, чем их предшественники, символу эстетической веры, вовсе не ощущали себя триумфаторами, не собирались сводить счеты с мастерами старшего поколения. Напротив, голуборозовцы относились к корифеям «Мира искусства» с огромным пиететом, рады были возможности вести с ними творческий диалог, участвовать в совместных экспозиционных и издательских начинаниях, в чем-то учиться у них. А «старики» встретили приход молодежи не только неизбежным в таких случаях «брюзжанием»; они проявили искренний интерес к художникам другого поколения и других взглядов, увидели в них союзников, а не своих «могильщиков», признали их самобытность и одаренность.

Вообще взаимоотношения «Голубой розы» и «Мира искусства» – ничто иное, как частный случай противоречивой, запутанной истории культурного противостояния и взаимного притяжения, постоянного соперничества и сотрудничества двух российских столиц. Ведь петербуржцы, не вдаваясь в детали, не принимая в расчет саратовское происхождение большинства голуборозовцев, сочли их творчество явлением типично московским. Впрочем, огромная разница между представителями двух объединений ощущалась, помимо их эстетических пристрастий, на ментальном уровне, сразу бросалась в глаза. Именно непривычность, «новизна московских людей» не в последнюю очередь привлекла к ним благосклонное внимание деятелей искусства «северной Пальмиры».

М.А. Кузмин в статье, посвященной памяти Н.Н. Сапунова, очень ярко и детально описывает, какой запомнилась ему группа молодых художников: «И громкий московский говор, и особливые словечки, и манера при ходьбе стучать каблуками, татарские скулы и глаза, закрученные кверху усы, эпатанные галстухи, цветные жилеты и жакеты, известное рапэнство и непримиримость в мнениях и суждениях – все было так непохоже на тех представителей “Мира искусства”, которых я знавал в Петрограде, что мне невольно показалось, что вот пришли новые люди. Тогда, впрочем, московская группа производила впечатление больше скопом: и как-то в одну кучу валили и Сапунова, и Судейкина, и Кузнецова, и Феофилактова, и даже Милиоти» [Кузмин 2000, с. 453].

Живописцы «Голубой розы» ездили в северную столицу не только по делам, не только за свежими художественными впечатлениями, привлекало их и нечто другое, например, возможность погрузиться в «волшебную атмосферу Петербургского Возрождения», ощутить совершенно иной стиль и ритм жизни. «В Петербурге, казавшемся из Москвы столь легкомысленным и столь нерусским, был свой особый гений, свой аромат повседневного. Как-то все было... возбуждено, прелестно-ново, а иногда и преступно-беспечно. <…> Была во всем радость жизни, жадная и полная своих традиций... и света какого-то, которого не было в русской, тяжелой, печальной, многострадальной и богатой <…> Москве»[4], – пишет Н.Д. Милиоти. В его мемуарах есть и такое признание: «Петербург для меня в это время был светом, и люди, там живущие, были мне ближе и больше ценили меня, чем довольно равнодушная к искусству ...тираническая среда моих родных или чуть провинциальная среда людей искусства Москвы»[5].

Особенности графического творчества мастеров «Голубой розы» петербуржцы объясняли, причем довольно остроумно и доказательно, спецификой московской ментальности и даже связывали с характером московской архитектуры. «Живопись... всегда была преимущественно достоянием Москвы, с ее пестрыми церквами, нагроможденными друг на друга, как бы лишенными линейной перспективы, с извилистыми… берегами реки; тогда как в спокойных линиях царственной Невы и во всем строгом, несколько чопорном облике “Петербурга” всегда была склонность к четкому, сухому рисунку. <…> Эта любовь к живописному, к красоте случайных красочных эффектов и... недосказанной форме, – несовместимая со строгой дисциплиной графического искусства, помешала Москве возвести книжную графику на должную высоту» [Совр. рус. графика 1917, с. 18–19], – утверждал Н.Э. Радлов.

Конечно, оформительские работы голуборозовцев представлялись петербургскому критику недостаточно графичными, нарушающими законы искусства книги. Но Радлов видел в этих произведениях и сильные стороны; более того, под определенным углом зрения недостатки превращались в достоинства. Ведь без пристрастия авторов «к подвижной, вибрирующей линии, к кружевному узору», без дерзких отступлений от жестких канонов рисунки москвичей лишились бы своеобразного обаяния. А в тех случаях, когда молодым художникам все же удавалось осознать «цели книжного украшения», «тогда свойство их таланта придавало листам... ту грацию и свободную легкость, которых иногда недостает их петроградским коллегам» [Там же, с. 26].

Книжная и журнальная графика молодых новаторов воспринималась современниками как любопытное дополнение к рафинированной, безупречно четкой, подчас излишне строгой или даже суховатой мирискуснической графике. Важно подчеркнуть, что между этими творческими концепциями не было антагонизма: одна не отменяла другую, не претендовала на роль ее альтернативы; несмотря на очевидные различия, они легко уживались, часто соседствовали на страницах одних и тех же изданий. Вероятно, одна из главных причин их мирного сосуществования заключалась в том, что у них были общие корни, они знаменовали собой одну стадию развития отечественной графики. И «Мир искусства», и «Голубая роза» прекрасно усвоили и переосмыслили пластические открытия стиля модерн, «однако не в его банальных и расхожих, быстро вульгаризирующихся вариантах» [Герчук 2001, с. 43]. Если москвичи использовали декоративный язык югендстиля, можно сказать, в чистом виде и модифицировали его на свой лад, то петербуржцы предпочитали рецепты более сложные: любили исторические реминисценции, брали уроки у мастеров барокко и ампира, им были не чужды отдельные элементы реалистической эстетики и неоклассицизма.

Часть вторая

Многочисленные обложки и виньетки, выполненные художниками «Голубой розы» для журналов «Весы» (1904–1909) и «Золотое руно» (1906–1909), хорошо известны и детально проанализированы в целом ряде исследований, так что вряд ли стоит подробно рассматривать их еще раз. Отметим лишь несколько наиболее существенных для нашей темы моментов. Е.Б. Ракитина пишет о ранних рисунках А.А. Арапова: «Для них характерна тонкая каллиграфическая линия, хитро сплетающаяся в затейливые узоры, легко очерчивающая изящные силуэты хрупких и в меру эротичных наяд, вакханок... Безудержная декоративность, чувство линии и листа, присущие почти всем мастерам журнальной графики того времени, свойственны... и Арапову. Его рисунки были не хуже и не лучше других, они были на общем уровне» [Ракитина 1965, с. 7]. Примерно то же можно сказать о работах большинства оформителей символистских изданий.

При желании можно распознать «почерк» каждого из них в замысловатых украшениях страниц. В.Э. Борисова-Мусатов выносит на обложку «Весов» (1905 № 2) мотив своего известного полотна и переводит его на графический язык: сохраняя плоскостное изображение, четко отделяет фигуры от пейзажного фона, дополняет плавные, замкнутые контурные линии рябью коротких горизонтальных штрихов, окружает рисунок изящной рамкой (ил. 1). Его ученики и последователи действуют иначе: приносят изобразительное начало в жертву декоративному, встраивают отдельные фигуративные элементы в беспредметную узорную канву; даже самая тонкая линия кажется им слишком грубой и определенной, а потому все чаще начинает ломаться и крошиться, от нее остаются лишь пунктиры и россыпи точек. Неожиданные по ритмике, но несколько анемичные, немногословные заставки и концовки П.С. Уткина, как правило, представляют собой стилизованные в фантастическом ключе пустынные пейзажи, комбинации тонких ветвей, ажурных листьев, медленно движущихся, отражаясь друг в друге, волн и облаков. Они «заметно отличаются от насыщенной пряной экзотичности упругих растительных сплетений П. Кузнецова, изобретательно многообразных, варьирующих фактуры и ритмы» [Герчук 2001, с. 45], но почти всегда – торжественно-симметричных.

У В.Н. Милиоти красавицы и чудовища как бы самопроизвольно рождаются из хитросплетения штрихов и пытаются спрятаться от зрителя в складках ткани, в нагромождениях крошащихся камней (ил. 2), а в орнаментальные композиции С.Ю. Судейкина то и дело вплетаются галантные персонажи театрального происхождения. Н.Н. Сапунов в своих заставках «стремится дематериализовать даже точечные контуры, создавая как бы ощущение миража, возникающего на уподобленном воздушному пространству листе» [Киселев 1980, с. 207]. В.П. Дриттенпрейс эффектно «стилизует свои темы короткими параллельными штрихами или узором пунктира, добиваясь... легкости и прозрачности кружев» [Совр. рус. графика 1917, с. 133]; в некоторых случаях потоки разнонаправленных, расходящихся прямых линий образуют у него подобие полупрозрачного кокона, окутывающего фигуры и предметы. Обложки и виньетки Н.П. Феофилактова строятся на контрасте гибких, легких абрисов и заливок туши или плотных скоплений мелких штрихов; свободное плетение линий всегда подчинено у него четкому орнаментальному ритму композиции (ил. 3).

И все же характерные черты, общие для всей группы, единые мировоззренческие и стилистические установки дают о себе знать, как мне кажется, в гораздо большей степени, нежели «разночтения» в индивидуальных манерах и излюбленных мотивах оформителей. И дело здесь совсем не только в стремлении создать единообразный, узнаваемый «фирменный стиль» того или иного издания. По мнению Н.Э. Радлова, московских графиков сближали такие черты, как «стремление к известной извращенности содержания рисунков (заметная особенно явственно в работах подражателей Бердслея), поверхностное отношение к технике рисунка в широком смысле этого слова и, наоборот, интерес к чисто внешней технике – штриха, пунктира. Словом, – “стилизуя форму”, эти художники больше обращали внимание на самый процесс стилизации, чем на форму...» [Совр. рус. графика 1917, с. 130]. Эту особенность во многом объясняет ярко выраженная склонность москвичей «к импрессионистской передаче природы, – их любовь к краске, проявлявшаяся часто в ущерб строгости и выдержанности рисунка» [Там же, с. 131]. Кроме того, голуборозовцев объединяет пристрастие к визуальным метафорам и замысловатым декоративным решениям, желание приблизиться к миру бессознательного, запечатлеть явления, неподвластные логике, невыразимые словом. А главное – их искусство «пока не хочет определенности образов, ищет тайны, говорит намеками» [Киселев 1980, с. 220].

В сущности, в журнальной графике художников этого круга варьируется, за редкими исключениями, только одна тема, понятая несколько прямолинейно, зато воспринятая с пылким юношеским энтузиазмом. Тема эта – непрочность, обманчивость, иллюзорность внешнего мира, зыбкость его границ, проницаемость его хрупких оболочек, за которыми должно открыться нечто сущностное и подлинное. Для воплощения подобной концепции оказались пригодны и фигуративные, и чисто орнаментальные элементы композиции, но особенно эффективным стал их симбиоз, в самой манере рисунка был найден довольно точный пластический эквивалент истончающейся, развоплощенной материи, готовой к окончательному распаду ради обнажения потаенного символического смысла вещей.

Как справедливо отмечает Ю.Я. Герчук, работы голуборозовцев удачно аккомпанировали гораздо более глубоким текстам, печатавшимся в названных журналах, хотя в рисунках «задачи декоративные... явно преобладали над духовно-философскими исканиями, объединявшими символистов-литераторов. А вместе с тем создавался общими усилиями некий эмоциональный строй, ощущение неопределенной подвижности, таинственной непроявленности мотивов, текучей манерности капризных, своевольных линий и мерцающих, измельченных графических фактур» [Герчук 2001, с. 43]. Такой зрительный ряд сопровождал, эффектно декорировал публикации ведущих поэтов и мыслителей Серебряного века. Однако сочетание высокого профессионализма, формальной изощренности этих работ с их довольно наивным и однообразным содержанием, обилие быстро укоренившихся штампов живо напоминало картину, сложившуюся в те годы не на Парнасе, а на нижних этажах литературной жизни. В.Я. Брюсов, анализируя в 1913 г. творчество стихотворцев «второго и третьего ряда», пришел к такому выводу: «...усовершенствовалась в современной русской поэзии только форма, только внешность. Содержание же <…> в громадном большинстве случаев крайне скудно <…>. Поэтому, при всем разнообразии своих технических приемов, современные русские поэты мучительно похожи друг на друга...» [Брюсов 1990, с. 402]. Часто стихотворцы и графики эксплуатировали один и тот же круг образов: монструозные демонические существа изображались в компании обнаженных красавиц и персонажей комедии дель арте, постоянно обыгрывались мотивы зеркала, гобелена, фонтана и т. п.

Хотя два ведущих символистских издания стояли на общих или, во всяком случае, близких эстетических позициях, их взаимоотношения складывались непросто, им были отведены очень разные роли в истории русской культуры. «Весы» по праву снискали славу «боевого органа» новаторов, исправно выполняли добровольно взятую на себя миссию освещать и пропагандировать «все ценное и значительное, что есть в знаменательном движении, <…> носящем название “декадентства”, “символизма”, нового искусства и т.п.» [Киселев 1980, с. 206]. Даже оппоненты этого движения вынуждены были признать авторитет журнала, масштабность его начинаний. Действительно, редакции удалось в достаточно короткие сроки консолидировать литераторов и графиков, исповедовавших сходные взгляды, познакомить аудиторию с целым рядом новых имен и явлений.

В «Весах» нередко воспроизводились работы петербуржцев и западных мастеров, но основная ставка делалась на «создание собственных кадров оформителей», на привлечение к работе талантливой художественной молодежи Москвы, и в первую очередь – голуборозовцев. Редактор-издатель С.А. Поляков и главный художник журнала Н.П. Феофилактов сумели выработать концепцию оформления не только выразительную, цельную, оригинальную, но и созвучную литературной составляющей «Весов». От графиков требовалось не иллюстрировать конкретные тексты, а «зрительно подготовить читателя к тому, что в журнале речь идет о постижении посредством символов духовных ценностей, скрытых от рационального познания» [Там же, с. 205]. Часто графическое сопровождение того или иного номера полностью доверялось одному рисовальщику, чтобы читатель смог ближе познакомиться с ним, оценить диапазон его возможностей.

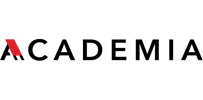

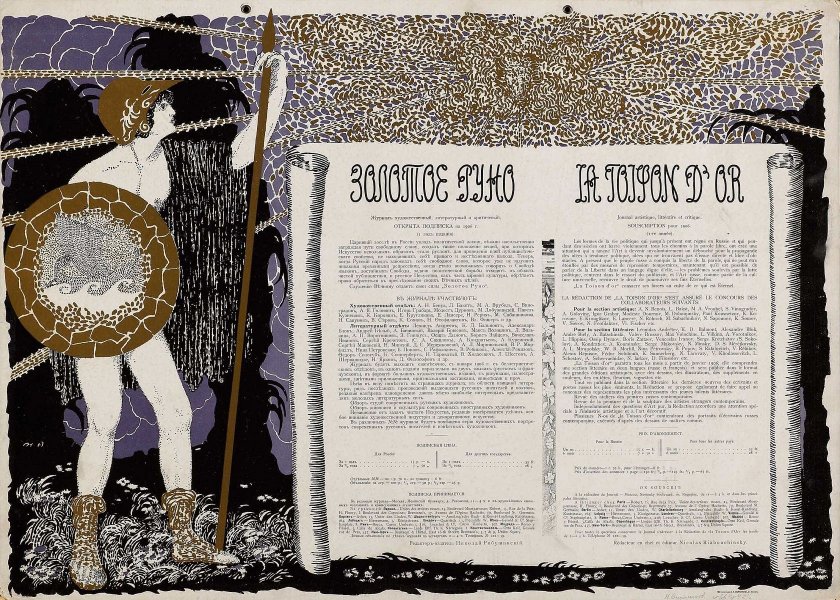

«Золотое руно» воспринималось современниками совсем иначе, имело куда более двусмысленную репутацию, недоброжелатели не скрывали своего сарказма по поводу «сомнительной затеи купца-самодура». Новое издание было младше «Весов» всего на два года, но этой небольшой «разницы в возрасте» критикам хватило, чтобы объявить его «морально устаревшим», эпигонским, обвинить в использовании чужих открытий. Журнал начал выходить в период, когда основополагающие идеи символизма стали усваиваться читающей публикой, но перестали волновать основателей движения, перешли в разряд азбучных истин. У Брюсова выход первых номеров вызвал противоречивые чувства: «Я не могу не воздать должного этому изданию, как прекрасному по внешности и очень интересному по содержанию. По числу иллюстраций, по тщательности выполнения их “Золотое руно” может соперничать с лучшими изданиями Запада. <…> (ил. 4).

И все же роскошные страницы “Золотого руна” <…> кажутся мне пышным саркофагом, великолепной гробницей, где <…> погребают русское “новое искусство”. Весь этот “новый” журнал говорит мне о чем-то старом, ...и “золотое руно”, которое он предлагает читателям, добыто... другими, задолго до того, как он снарядился в путь» [Брюсов 1990, с. 177]. Статья завершалась печальным выводом: «“Золотое руно” заканчивает период в искусстве, но ни в каком случае не начинает нового» [Там же, с. 179]. Вскоре поэт окончательно разочаровался в журнале, резко критиковал его, в том числе и некачественное воспроизведение иллюстраций автотипическим способом.

Свои претензии к детищу Н.П. Рябушинского были, разумеется, и у петербуржцев. Как отмечал Н.Э. Радлов, первые выпуски «Золотого руна» не вполне соответствовали «требованиям художественного целого, которые мы вправе предъявлять к художественному журналу» [Совр. рус. граф. 1917, с. 128]. В 1908–1909 гг. редакция сочла нужным устранить недостатки оформления: «уменьшить количество виньеток и заставок, ...перегружавших страницы, ограничить количество красок, дававших книге... пестрый и несерьезный вид, ...сделать более пропорциональным формат» [Там же, с. 128]. Однако эти новшества лишили «Золотое руно» былого своеобразия. Стало ясно, что «совместная и часто... несогласованная работа... московских художников давала журналу свою оригинальную и весьма небезынтересную физиономию» [Там же, с. 129] (ил. 5).

Характерно, что в это же время не менее кардинальному пересмотру подверглась оформительская концепция «Весов». Уже в конце 1907 г. решено было перейти «от публикации виньеточной графики к ...полосным листам, имеющим самостоятельное значение. <…> С 1908 г. журнал выходит вообще без заставок. Книжная графика встречается только на обложке, на шмуцтитулах и тогда, когда публикуются... иллюстрационные серии. Зато на отдельных вклейках помещаются станковые рисунки» [Киселев 1980, с. 221]. Возможно, в данном случае инициатива редакции совпала с волей художников, пресытившихся работой в малых формах, уставших от «кружевной узорчатости». Как считает М.Ф. Киселев, в новом, строгом и академичном облике «Весов» сказалось разочарование части сотрудников журнала в первоначальной, излишне претенциозной, субъективистской программе символизма, стремление отказаться от прежних крайностей, в том числе и от вычурного языка графических миниатюр.

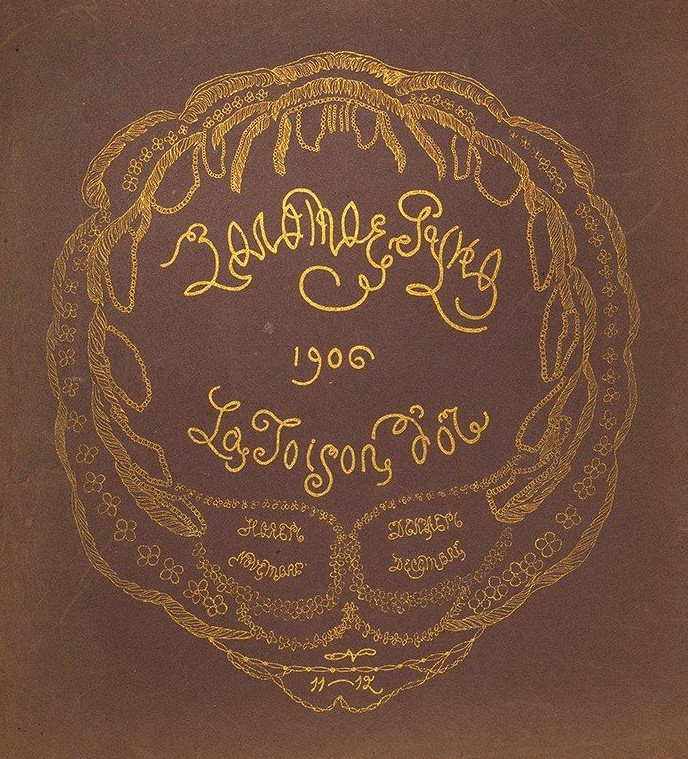

После закрытия ведущих символистских изданий сфера журнальной графики перестает интересовать художников «Голубой розы», поиски новых форм и выразительных средств теперь ведутся ими в другом направлении и на иных территориях. Если их произведения и публикуются в периодике 1910-х гг., то это, как правило, –репродукции станковых полотен или театральных эскизов. В числе очень немногих, к тому же интересных и неожиданных в стилистическом отношении исключений из этого правила можно назвать три рисунка П.В. Кузнецова к пьесе Н.С. Гумилева «Дитя Аллаха», напечатанные в 1917 г. в «Аполлоне». «Композиция и пространственный строй мусульманской миниатюры <…> не без артистизма объединяются здесь с экспрессивными тенденциями новейшего искусства. Пряный привкус экзотики, ...декоративная перегруженность и ритмический напор <…> еще ощутимы в трактовке растительности и условной архитектуры» [Герчук 2001, с. 48]. Но художник уже далеко ушел от отвлеченной бесплотности, чистой орнаментальности виньеток для «Золотого руна». Весомые фигуры героев полны внутренней энергии, вовлечены в драматичный диалог друг с другом и со своим предметным окружением; даже деревья, холмы, постройки кажутся живыми и подвижными (ил. 6).

Часть третья

Художники «Голубой розы» оставили заметный след и в книжной графике, хотя к этой сфере творчества они обращались гораздо реже, чем к графике журнальной (впрочем, четкий водораздел провести здесь сложно, поскольку некоторые их иллюстрационные циклы в преддверии книжных публикаций печатались на страницах периодических изданий). Поскольку эта часть их наследия исследована пока недостаточно тщательно, стоит остановиться на ней подробнее. Чаще других голуборозовцев в роли иллюстраторов и оформителей книг выступали С.Ю. Судейкин и Н.П. Феофилактов. Примечательно, что именно в их творчестве особенно явственно проявилась черта, которую критики начала ХХ века именовали дилетантизмом, однако не считали большим грехом, ценили гораздо выше. чем скучное академическое ремесленничество. Как писал С.К. Маковский, налет дилетантизма можно обнаружить «почти на всем даровитом и оригинальном, что было создано русскою живописью за последнее время» [Маковский 1911, с. 6]. Искания «Голубой розы» он назвал «сугубо-дилетантскими», признал яркую одаренность «знаменосцев» движения, но отметил и отрицательные стороны «боевого новаторства москвичей»: довольно небрежное отношение к форме и технике, «неверие в преемственность художественных методов», не особо стесняющаяся в средствах погоня за новизной и т.д. Если некоторые голуборозовцы по мере творческого взросления изживали «следы московского отсебятинства», то для Судейкина ориентация на примитивистскую, лубочную эстетику навсегда осталась важной составляющей его метода, непременным условием игры со зрителем. Каждую изображаемую сцену он словно видит глазами старомодно-прекраснодушного мечтателя, но тут же посмеивается над наивностью этого простака, обнаруживает зазор между фигурами автора и «лирического героя».

Самой первой иллюстрационной работой художника стал цикл из четырех рисунков к драме М. Метерлинка «Смерть Тентажиля» (1903). Очень бегло, приблизительно обозначенные фигуры персонажей и интерьеры, очертания предметов и провалы черного фона – все подчинено здесь сложной ритмической игре плотных пятен туши и стремительных тонких штрихов. Темпераментный рисовальщик заботится не об изяществе линий, а об их динамике, пластичности, способности сплетаться в затейливые узоры, рассыпаться «мелким бисером» и снова сливаться в упругие жгуты контуров. Выразительно и экономно используется вторая, золотая краска. Иногда она обводит, подчеркивает абрисы фигур и предметов или завитки орнамента, усиливает звучание отдельных фрагментов черно-белой композиции; иногда ведет самостоятельную партию.

В книжной графике, как и в станковом творчестве, Судейкин нередко проявлял интерес к фигурам аллегорическим. Так, вместе с М.В. Добужинским, С.В. Чехониным Б.И. Анисфельдом и А.Е. Яковлевым он участвовал в иллюстрировании поэтического цикла сотрудника «Весов» С.Л. Рафаловича «Speculum аnimae» («Зеркало души», 1911), героями которого были принявшие человеческие обличья душевные состояния, пороки и добродетели. Сатирический образ Спеси описан в тексте с беспощадным сарказмом. Художник относится к неприятной героине более милосердно, нарядно одевает ее, не превращает портрет в откровенную карикатуру. Обличительный пафос композиции снижается ее декоративностью, пародийно-торжественной ритмикой, изысканным сочетанием цветов. И все же увешанная драгоценностями дородная матрона с надменно запрокинутой головой выглядит исключительно нелепо (ил. 7).

Темами еще трех судейкинских рисунков стали понятия, очень близкие по смыслу: Храбрость, Смелость и Отвага. Но их персонификации представляются поэту и художнику совершенно различными. В первом случае это – суровая античная амазонка в белом хитоне, во втором – наездница в костюме XIX столетия, которая легко управляется со строптивым конем, в третьем – акробатка, кувыркающаяся на трапеции под куполом цирка. Во всех этих образах есть нечто наивно-кукольное, «ненастоящее», и в то же время расшифровать иносказания художника не так-то просто, его графические аллегории претендуют на метафоричность, поэтическую многозначность. Издание это, представлявшее собой нечто среднее между поэтическим сборником и художественным альбомом, собравшее под одной обложкой работы столь разных мастеров, можно считать скорее любопытным экспериментом, чем значительным достижением искусства книги.

Из всей плеяды литераторов Серебряного века М.А. Кузмин был, как никто другой, близок Судейкину в личном и творческом плане; их связывали многочисленные совместные начинания и общие эстетические увлечения. В одной из статей 1922 г., рассуждая об уровне эрудиции двух поколений деятелей искусства, автор «Александрийских песен» удостоил своего друга весьма сомнительным комплиментом: «Наше время было очень культурное и начитанное. <…> Теперь наиболее начитанный – Судейкин, но неуч даже по сравнению с Бакстом» [Там же, с. 369]. Но, несмотря на это язвительное замечание, поэт высоко ценил дарование художника, часто доверял ему оформление своих книг и спектаклей по своим пьесам. Их объединяло слегка ироничное отношение к темам и приемам собственного творчества, оба проявляли живейший интерес к искусству XVIII–XIX столетий, особенно – к его малым, маргинальным жанрам.

Музыкальная пастораль Кузмина «Куранты любви» (1910) – тоже произведение в своем роде аллегорическое, посвященное временам года; ее сюжеты Судейкин поровну разделил с Феофилактовым. Зрительный ряд издания выглядит неоднородно, и не только из-за разницы графических манер двух иллюстраторов. Чисто плоскостные, лаконичные рисунки тушью, вписанные в овальные рамки и предпосланные музыкальным фрагментам, смотрятся в книге куда более органично, чем репродукции подробных, сложных по тону страничных иллюстраций, предваряющие поэтические тексты.

Самая, наверное, удачная и интересная работа Судейкина в этом небольшом цикле – тональная композиция «Зима», соединившая в себе вроде бы несовместимые черты: романтическую порывистость и классическую строгость, осязаемую конкретность и умозрительность. Юный поэт, одетый по моде пушкинской эпохи, с лирой в руках сидит у камина, а его комната наполняется видениями, ожившими воспоминаниями. На первый взгляд может показаться, что композиция перегружена символическими персонажами, предметами, отсылками к всевозможным литературным и изобразительным источникам. Но художнику удается упорядочить нагромождение образов, привести столь разнородные компоненты к единому знаменателю, очень точно передать атмосферу любовного томления, охватившего героя. Контраст между уютной, натопленной комнатой и зимним пейзажем за окном настолько убедителен, узнаваем, что заставляет принять и все остальное, поверить во все допущения и условности этой сцены (ил. 8). Отстраненное, насмешливое отношение автора и иллюстратора к своим героям и их высокопарным переживаниям проявляется «в облике персонажей, <…> в отравляющей едкости линии, наконец, прячется в пряной сладковатости, легкой вычурности и старомодности, в которых улавливается нарочитость» [Коган 1974, с. 54–55].

После «Курантов любви» Судейкин оформил еще несколько книг Кузмина. Особенно выразительна, на мой взгляд, обложка сборника «Осенние озера» (1912): мотив облака, которое поочередно отражается в трех синих овалах, постепенно увеличивается в размерах и обретает четкую форму, в каком-то смысле воспроизводит сам механизм рождения образа в символистской поэзии. В совсем иной, грубовато-лубочной манере изображен ангел на обложке «Военных рассказов» (1915). Изящная, стильная виньетка, открывающая библиофильское издание комедии «Венецианские безумцы» (1915), созданная не без влияния К.А. Сомова, в эмблематической форме очень точно выражает и стилистику, и жанр, и содержание пьесы, действие которой разворачивается в Италии XVIII века, «в Венеции Гольдони, Гоцци и Лонги». Цветные рисунки, помещенные в книге, представляют собой не столько иллюстрации, сколько эскизы костюмов. Похожие на фарфоровые статуэтки фигуры персонажей даны без фона, их наряды явно занимают художника в большей степени, чем психологические характеристики. Цикл перекликается с картинами Судейкина, действие которых разворачивается на подмостках «воображаемого кукольного театрика», а герои «всегда остаются куклами, которыми художник играет с беззаботностью, завидной в наш тягостный век» [Маковский 1911, с. 10].

Книжная графика выдающегося живописца и сценографа почти всегда связана с театром не только тематически, но и стилистически, любой сюжет и любой образ видятся ему сквозь призму сценической условности. На обложке первого (и последнего) выпуска детского сборника «Жар-птица» (1912) огромные крылья фантастического существа, парящего над маленькими, обозначенными черными силуэтами, фигурками мальчика и девочки, напоминают раскрывающийся занавес. Используя всего два цвета: охристо-золотистый и красный, а также белые контурные линии и пунктиры, художник добивается ощущения сказочной пестроты; композиция строится на сопоставлении большого и малого, цельного и дробного, цветного и черно-белого. Антология «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века», составленная А.Н. Чеботаревской (1913), предваряется иронично трактованной сценой из некой старомодной чувствительной мелодрамы: дама кладет в тайник любовное письмо, за ней наблюдает оживающая статуя амура. Нечто искусственное, бутафорское есть даже в букете роз, венчающем буклет, выпущенный в 1914 г. завсегдатаями кабаре «Бродячая собака» к дню рождения балерины Т.П. Карсавиной. Своеобразный символ театральности Серебряного века, готовой на любые жертвы во имя выразительности – изломанная фигура паяца в маске и в ярком костюме, застывшая в эффектной, но очень неудобной позе на обложке книги «Pro scena sua» Н.Н. Евреинова (1915). Сборник, посвященный памяти Н.Н. Сапунова (1916) открывает композиция, где Коломбина, Арлекин и Пьеро оплакивают безвременно ушедшего художника на фоне декорации, не до конца прикрытой траурным занавесом.

Если Судейкин сумел сделать дилетантизм важной составляющей своей стилистики, частью эстетической игры, то Феофилактову это удавалось далеко не всегда, отсутствие серьезной «школы» то и дело сказывалось в его раннем творчестве. В частности, большого любителя изображать обнаженную натуру нередко подводило слабое знание анатомии. Годы активного сотрудничества с символистскими журналами и издательствами Феофилактов считал «наименее серьезным периодом своей деятельности». Художник всегда ощущал себя преимущественно живописцем, говорил, что был «вовлечен в графику» исключительно силой обстоятельств. Однако несомненная одаренность и работоспособность «графика поневоле», свойственные ему чувство стиля, восприимчивость к «новым веяниям», к урокам предшественников и современников, умение решать четко поставленные перед собой творческие задачи сделали свое дело: Феофилактов стал заметной фигурой в художественной жизни начала прошлого века.

Одна из лучших его работ – обложка сборника стихов А. Белого «Золото в лазури» (1904). Она строится на контрасте почти бесформенных пятен лазурного цвета (при желании можно узнать в них скопление виноградных листьев) и тонких, вьющихся золотых линий, пронзающих эту аморфную массу, подобно солнечным бликам, вносящих в композицию четкий ритм, симметрию и гармонию. Гораздо менее удачны феофилактовские обложки двух других изданий «Скорпиона» того же года: сборника стихов В.И. Иванова «Прозрачность» и драмы Л.Д. Зиновьевой-Аннибал «Кольца».

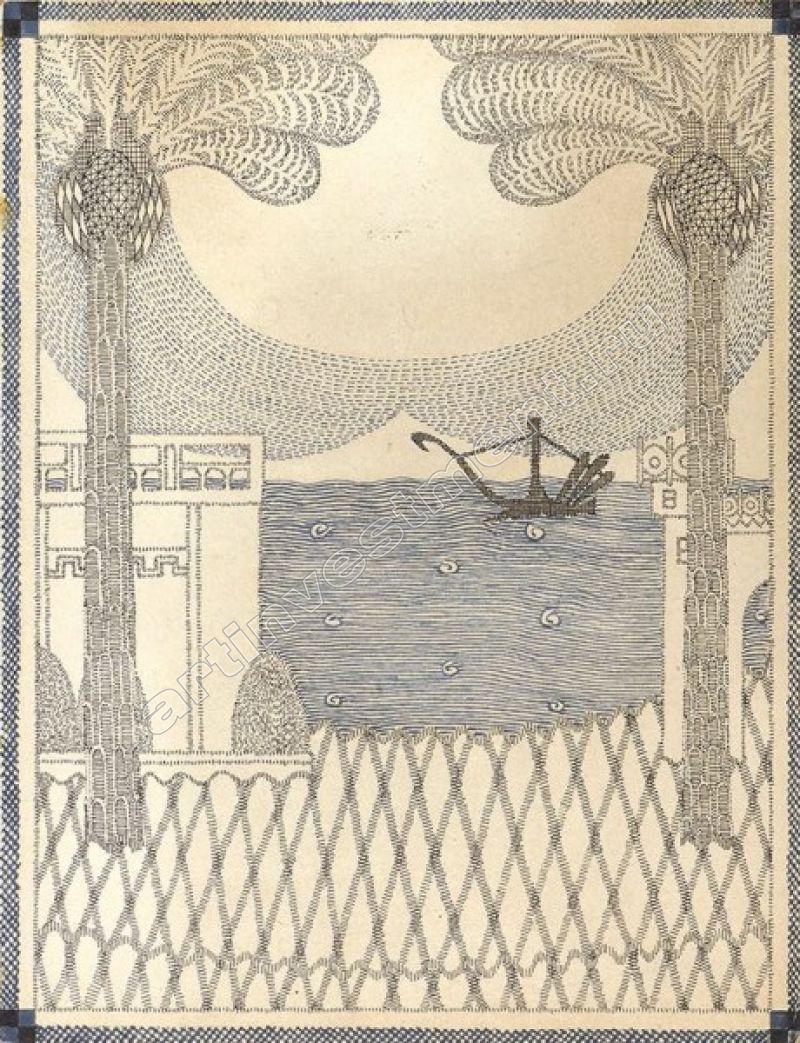

К числу бесспорных побед молодого художника можно отнести и цикл рисунков к альманаху «Северные цветы ассирийские» (1905); его темой стала культура Древнего Востока. Графическая составляющая книги достойно дополняет литературную. Оформитель внимательно изучил доступные ему образцы изобразительной архаики, однако его работа – не добросовестная копия, а вольная фантазия на тему ассирийского искусства, попытка переложить его мотивы на язык современной графики. Человеческая фигура появляется лишь на обложке, в большинстве композиций варьируются иные мотивы: изображения экзотических растений, звезд, фантастических птиц (ил. 9).

Четко скомпонована и изящно декорирована обложка книги Д.С. Мережковского «Гоголь и черт» (1906). Лишь внимательно вглядевшись в рисунок, можно заметить, что силуэты древесных крон на заднем плане, за спиной писателя образуют фигуру некого зловещего существа, которое тянет к классику свои крылья, пытается незаметно заключить его в свои объятия. Персонаж явно демонического происхождения появляется и на обложке 3-го тома собрания сочинений С. Пшибышевского, озаглавленного «Дети Сатаны». Художник пытается изобразить посланца преисподней таинственно-притягательным, но, не вполне справившись с этой задачей, оставляет довольно невнятную фигуру на периферии композиции и отдается привычным декоративным затеям: оплетает заглавие кружевной рамкой, лепит сочными пятнами не то одеяние, не то крылья падшего ангела. Гораздо интереснее и убедительнее иллюстрации к книге бельгийского писателя Ш. Ван Лерберга «Пан» (1908), где плавные контурные линии внезапно взрываются облаками мелких штрихов, образы героев интригуют свой недосказанностью.

Не особенно выразительны, на мой взгляд, феофилактовские обложки двух книг Кузмина – скандально известной повести «Крылья» (1907) и сборника стихов «Сети» (1908). В первом случае изображение расслабленного смазливого персонажа неопределенного пола, осененного то ли крыльями, то ли тонкими ветками, грешит манерной слащавостью. Рисунок, навеянный словом «сети», раздражает невнятностью композиции, невыразительностью поз и жестов героев, к тому же он просто с трудом читается, отпечатанный в части тиража желтой краской на белой бумаге.

В 1909 г. издательство «Скорпион» выпустило альбом Феофилактова «66 рисунков». Понятно желание издателей поощрить талантливого, но еще не вполне сформировавшегося художника, и все же публикация эта кажется преждевременной, а отбор работ – недостаточно строгим. Осваивая эффектные приемы графики модерна, рисовальщик проявляет то ученическую старательность, то досадную небрежность. Его увлеченность искусством О. Бердслея выражается скорее в выборе сюжетов, чем в манере их трактовки.

Рисунки Феофилактова к уже упоминавшейся книге Кузмина «Куранты любви», на мой взгляд, слабее сапуновских: в них не чувствуется тонкой игры, лукавой стилизации; иллюстратор плохо понимает специфику пасторального жанра. Лучший, пожалуй, лист из этой серии – композиция «Осень», где плачущая девушка, затянутая в узкое темное платье, беседует со зловещего вида старухой на фоне безотрадного пейзажа с голыми деревьями. Удачна и обложка, напоминающая рисунок ткани: здесь многократно повторяются изображенные в легкой, шутливой манере символы лирической поэзии: лира, пронзенное стрелой сердце, тонкий месяц в окружении звезд, беспечно порхающий мотылек.

Остальные художники этого круга обращались к книжной графике крайне редко. Можно вспомнить замечательный акварельный пейзаж Борисова-Мусатова с двумя женскими фигурами на первом плане, воспроизведенный на обложке альманаха «Северные цветы» (1904) или силуэтный рисунок Сапунова для каталога выставки содружества (1907), ставший эмблемой «Голубой розы». В декоративной композиции Уткина для того же каталога своеобразный орнамент создается за счет чередования тщательно проработанных фрагментов и умело обыгранного незаполненного пространства. Уткиным исполнена и условно-экспрессивная, неожиданная по цветовому решению обложка повести А. Белого «Серебряный голубь» (1910): силуэт птицы обозначен серебристым пятном на оранжевом фоне и окружен импульсивной темной штриховкой (ил. 10).

Трудно назвать удачными рисунки Арапова к сборнику Ю.А. Сидорова «Стихотворения» (1910). Изображения венков, сплетенных древесных крон, лампады, зажженной посреди цветущего луга, заросшего травой надгробия достаточно тривиальны. К тому же виньетки, напечатанные слишком крупно, превращенные в страничные иллюстрации, выглядят грубовато или, по меньшей мере, странно. Гораздо выразительнее араповская обложка книги Б.А. Садовского «Узор чугунный» (1911), где в прямом соответствии с заглавием изображены витые узоры кованой решетки. Стоит упомянуть также обложку антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» (1916), созданную Сарьяном по мотивам миниатюры из старинной рукописи.

Порой графические опусы членов содружества представляли собой не отклики (пусть сколь угодно иносказательные) на конкретные произведения, а визуальное воплощение «общих мест», самых распространенных мотивов символистской литературы в целом, поэтому они могли печататься в изданиях, не слишком схожих по жанру, тематике, тональности. Например, в 1907 г. одни и те же виньетки В.Н. Милиоти были использованы «Скорпионом» для оформления книги рассказов и драматических сцен В.Я. Брюсова «Земная ось» и сборника стихов А.А. Блока «Нечаянная радость» (первая декорирована более щедро и разнообразно). В основном мы встречаем здесь уже известные по живописи и журнальной графике голуборозовцев мотивы: «живописно» смятый узорчатой шарф, корзина с цветами, статуэтка и раскрытая книга, портреты роковых красавиц в причудливо изогнутых «декадентских» рамках и для контраста – гротескные образы уродцев и карликов. На этом фоне резко выделяется одна из лучших графических работ художника – простой и лаконичный, чисто линейный, безупречно-точный по ритмике рисунок: дерево согнулось под тяжестью своих плодов, его ветви вызывают ассоциации с рукавами или заплетенными косами (ил. 11). Безусловно, в блоковском сборнике эта композиция смотрится более уместно, чем в брюсовском. Обложка книги О. Уайльда «Замыслы» (1906) работы В.Д. Милиоти не лишена декоративных достоинств, но перегружена, излишне витиевата, неприятное впечатление производят буквы заглавия, похожие на скрюченных, расползающихся в разные стороны червяков.

Книга стихов В.Ю. Эльснера «Пурпур Киферы: эротика» (1913) интересна как пример совместного выступления нескольких голуборозовцев в роли иллюстраторов. На фронтисписе воспроизводится картина Н.Д. Милиоти, на отдельных листах – две цветных акварели М.С. Сарьяна и две композиции Г.Б. Якулова. Хотя рисунки четко соотносятся с конкретными стихами, они выглядят здесь как инородные вкрапления, зачем-то вклеенные между страниц репродукции станковых произведений. «В. Эльснер напечатал целую книжку, посвященную “эротике”; это, разумеется, оригинально не слишком, – писал Брюсов, – но все же могло бы поразнообразить репертуар современной поэзии; к сожалению, именно “эротики” в книге В. Эльснера очень мало» [Брюсов 1990, с. 407].

Нет ее (или же она слишком тщательно зашифрована) и в иллюстрациях, в том числе и в экспрессивных, резких по цветовому решению фантазийных рисунках Сарьяна. На одном изображена освещенная вспышкой молнии каменная баба, «степная Астарта», которой автор стихов приписывает жажду любви и «звериную красоту». На другом – царица Пасифая мечтает о «дерзостных ласках морского Посейдонова быка»; художник видит эту сцену по-своему: женщина, больше похожая на египтянку, чем на гречанку, подает какие-то знаки недоуменно уставившемуся на нее огромному красному бегемоту. Как вспоминает поэт Т.В. Чурилин, приезжая в Москву из Киева, Эльснер «...появлялся всякий раз в новом пиджачном... оформлении и с непременным распусканием павлиньего хвоста. Мы над ним очень смеялись – но терпели для забавы, а он льнул к художникам, своих книжонок ради, – для иллюстраций и украшения» [Чурилин 2004, с. 456].

Книга стихов В.Ю. Эльснера «Пурпур Киферы: эротика» (1913) интересна как пример совместного выступления нескольких голуборозовцев в роли иллюстраторов. На фронтисписе воспроизводится картина Н.Д. Милиоти, на отдельных листах – две цветных акварели М.С. Сарьяна и две композиции Г.Б. Якулова. Хотя рисунки четко соотносятся с конкретными стихами, они выглядят здесь как инородные вкрапления, зачем-то вклеенные между страниц репродукции станковых произведений. «В. Эльснер напечатал целую книжку, посвященную “эротике”; это, разумеется, оригинально не слишком, – писал Брюсов, – но все же могло бы поразнообразить репертуар современной поэзии; к сожалению, именно “эротики” в книге В. Эльснера очень мало» [Брюсов 1990, с. 407].

Нет ее (или же она слишком тщательно зашифрована) и в иллюстрациях, в том числе и в экспрессивных, резких по цветовому решению фантазийных рисунках Сарьяна. На одном изображена освещенная вспышкой молнии каменная баба, «степная Астарта», которой автор стихов приписывает жажду любви и «звериную красоту». На другом – царица Пасифая мечтает о «дерзостных ласках морского Посейдонова быка»; художник видит эту сцену по-своему: женщина, больше похожая на египтянку, чем на гречанку, подает какие-то знаки недоуменно уставившемуся на нее огромному красному бегемоту. Как вспоминает поэт Т.В. Чурилин, приезжая в Москву из Киева, Эльснер «...появлялся всякий раз в новом пиджачном... оформлении и с непременным распусканием павлиньего хвоста. Мы над ним очень смеялись – но терпели для забавы, а он льнул к художникам, своих книжонок ради, – для иллюстраций и украшения» [Чурилин 2004, с. 456].

Таким образом, художники «Голубой розы» в большинстве своем так и не усвоили специфических правил оформительского мастерства, не подчинились строгим «требованиям книжного искусства», были в этой области творчества скорее «гастролерами» (как выражались критики тех лет), дилетантами, чем безупречными профессионалами. И тем не менее, они смогли внести свежую струю в отечественную графику 1900–1910-х гг., обогатить ее новыми мотивами и интонациями. На мой взгляд, лучшие образцы книжных обложек, виньеток, иллюстраций, созданные членами содружества, представляют больший интерес, чем их же опыты оформления журналов, ведь в них четче прослеживается стремление расширить привычный диапазон голуборозовских тем и приемов, перевести на графический язык живописные и сценографические новации, выйти за рамки декоративной орнаментальности.

Часть четвертая

Остается сказать несколько слов о периоде 1920–30-х гг., о времени, когда сама «Голубая роза» стала частью истории искусства, однако ее участники продолжали работать, в том числе (правда, довольно редко) и в книжной графике, причем совсем иначе, чем прежде. В сущности, нетрудно было предугадать, в каком направлении станет эволюционировать эстетика голуборозовцев. Еще на выставках второй половины 1910-х гг. наиболее внимательные критики первыми заметили, пока неявные для большинства зрителей симптомы существенных перемен, коснувшихся не только художественного языка, но и мировосприятия членов группы. «Неясность форм и образов заметно исчезает, и наряду с этим рисунок становится более уверенным. Мир галлюцинаций уступает место законам точного наблюдения <…>. По-видимому, близок к завершению... длительный процесс “овеществления”, заставляющий художника осознать внутреннюю необходимость “приятия жизни”» [Соловьев 1917, с. 15]. Приведенную характеристику творчества Судейкина можно применить и к другим мастерам «Голубой розы»; в советский период этот процесс завершился, его результаты были особенно заметны в графике.

Самым очевидным и самым значительным примером тому могут служить увидевшие свет в 1923 г. циклы автолитографий П.В. Кузнецова «Туркестан» (в двух выпусках) и «Горная Бухара». Строго говоря, эти работы относятся к сфере печатной, а не книжной графики, но поскольку они были изданы в виде альбомов, можно условно включить их в контекст нашей темы. Мастер использовал здесь мотивы собственных картин, свои наброски и фотографии, сделанные во время среднеазиатских путешествий, однако переводил эти материалы на принципиально иной – гораздо более острый, жесткий, обобщенный пластический язык, к которому пришел лишь на рубеже 1910–1920-х гг. Возвращаясь к неисчерпаемой теме Востока, Кузнецов стремится уже не к размыванию или утаиванию изображаемого предмета, а к максимально точному выявлению его формы, веса и объема, его соотношения с окружающим пространством. Вчерашний расточитель орнаментальных красот проявляет себя как «мастер очень экономной и емкой графической формы. Он решительно... упрощает фигуры людей и животных, доводит чистоту очертаний почти до степени знака» [Герчук 2001, с. 49]. В названных циклах орнаментальное начало не исчезает бесследно, но утрачивает самодовлеющее значение, уходит в подтекст и дает о себе знать в самом характере построения листа, в ритмических перекличках форм, в контрастах подвижной пластики героев и статики фона.

Конечно, в альбомах представлены не реалистические пейзажи и жанровые сцены, а Восток романтизированный, сказочный, идеальный, или, по выражению самого художника, фантастическая «страна неуспокоительного блаженства», где «степное небо, как гигантское зеркало, отражает и чудесно преломляет в своих странных миражах громадные города с минаретами, мечетями, верблюдами, птицами и людьми» [Русакова 1977, с. 186]. Но, благодаря изменившейся оптике мастера, эти миражи приобретают осязаемую достоверность и непреложность формул. Техника литографии позволяет художнику подвести итог большому этапу своих пластических исканий, синтезировать сделанные открытия. Циклы Кузнецова, посвященные Туркестану – «это квинтэссенция его представлений о Средней Азии, вывод из его “идеи Востока”, воплощение ее в лаконичных, даже аскетичных... и наиболее отстоявшихся формах» [Там же] (ил. 12).

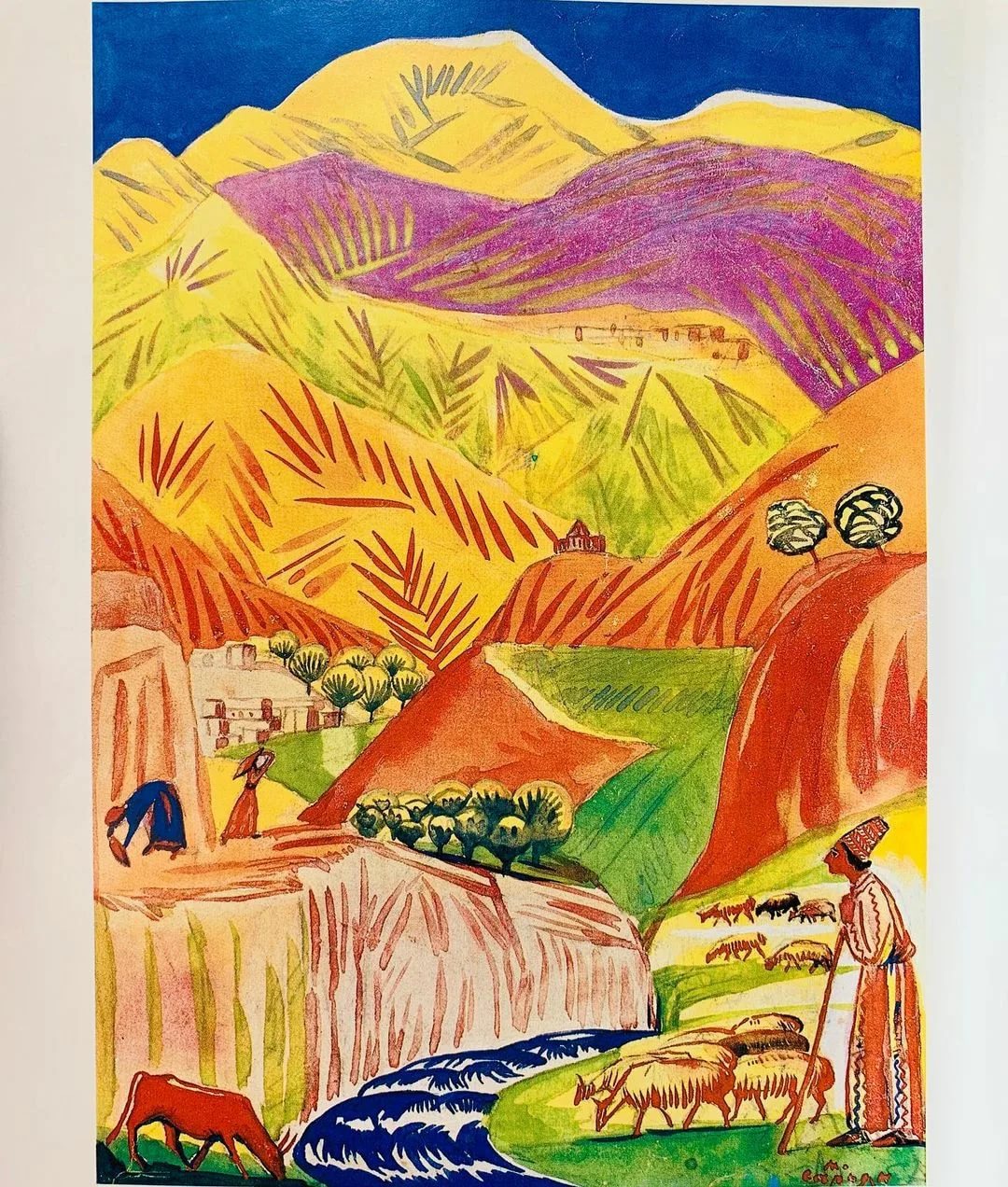

Еще один мощный графический цикл, связанный с восточной темой – иллюстрации Сарьяна к «Армянским народным сказкам», выполненные в 1929–1937 гг. На протяжении 1930-х гг. сборник выпускался трижды, и для каждого издания мастер существенно переделывал зрительный ряд книги, дополнял его новыми сюжетами и образами. Если в серии акварелей «Сказки и сны» (1903–1907) запечатлены прекрасные, но туманные, ускользающие видения, то в более поздней графике художника образ Востока, хоть и сказочного, становится гораздо конкретнее, обогащается знанием природы и быта Армении, этнографическими деталями. Как и Кузнецов, Сарьян выстраивает условное пространство, похожее на театральную декорацию, четко разбивает его на отдельные планы, причем на самом дальнем почти всегда видны заснеженные вершины гор (ил. 13).

В первом, монохромном варианте иллюстраций, исполненном тушью и черной акварелью, преобладают сцены из повседневной жизни крестьян и ремесленников, художнику представляется важным правдиво показать ту среду, в которой рождались и бытовали сказки. В ходе дальнейшей работы над циклом мастер чередует черно-белые композиции с цветными, отдает должное фантастическим сюжетам и экзотическим персонажам: герои взмывают к небесам на волшебных конях, сражаются с великанами, доверяют свою судьбу сказочным птицам. И все-таки основной темой рисунков остается «расстилающаяся под солнцем сказка», невероятная красота армянской земли, мудрость и гармоничная размеренность народной жизни, а все странствия, приключения, превращения отважных и находчивых персонажей трактуются как производные от этого главного чуда. Раскованный, энергичный язык графики ХХ в. вполне органично сочетается в иллюстрациях с легкой стилизацией под миниатюры из средневековых рукописных книг.

Еще один бывший голуборозовец, А.В. Фонвизин пишет в своей автобиографии 1937 г., что только в конце 1920-х гг. начал освобождаться из долгого и мучительного плена чуждых его творческой индивидуальности теорий. «В моих работах появился опять цвет, и я вновь стал ощущать необходимость красочности и яркости, жизненности, явилось острое любопытство к развертывавшейся действительности...» [Сов. художники 1937, с. 348]. Обретение новой манеры совпало с началом сотрудничества художника с издательствами: «Я стремлюсь своими иллюстрациями дополнить, яснее понять, углубленнее выразить мысль и образ автора, нагляднее “подать” его читателю, увидать в сказке реальность, которая в ней обычно всегда присутствует, ...через предметы передать эпоху» [Там же]. С этими задачами Фонвизин блестяще справился в большой серии рисунков к двухтомнику «Немецкая романтическая повесть», выпушенному «Асаdеmiа» в 1935 г. За акварельной размытостью, недосказанностью, повышенной эмоциональностью этих листов всегда угадывается четкий композиционный каркас. А старомодная выспренность, театральная аффектированность поведения героев уравновешивается сочувственным, и все же несколько ироничным отношением к ним художника.

С «Асаdеmiа» активно сотрудничал и Феофилактов, но, к сожалению, далеко не все его иллюстрационные циклы, выполненные по заказу издательства, увидели свет. Чрезвычайно ответственное, вдумчивое отношение повзрослевшего художника к интерпретации литературной классики в полной мере проявилось в его иллюстрациях к неосуществленным изданиям сочинений У. Шекспира, Г.Э. Лессинга, Л. Стерна. Но и немногие опубликованные работы, например, пастозные, тщательно проработанные черно-белые рисунки темперой к повести Э.Т.А. Гофмана «Повелитель блох» (1937), дают представление о том, как сильно изменилась графическая стилистка мастера со времен «Весов» и «Золотого руна», насколько строже, основательнее стала его манера.

На прежних эстетических позициях остался в советский период лишь В.Н. Милиоти, насколько можно судить по его, вероятно, единственному и не слишком удачному опыту оформления детского издания – рассказа в стихах А. Алтаева «Деревцо Пэ» (1927). Обложка, выдержанная в традициях живописи и сценографии начала века, представляет собой переливающуюся всевозможными оттенками зеленого, синего, желтого панораму восточного города (ил. 14). Акварельные иллюстрации внутри небольшой книжки менее выразительны: фигурки героев напоминают небрежно сделанных кукол, колористическая насыщенность рисунков не придает им четкости и значительности. Однако художник явно стремится упростить изобразительное повествование, избавиться от чрезмерной вычурности, усваивает отдельные новомодные оформительские приемы, например, резко меняет ракурс изображения, строит композицию по диагонали и т.д.

Заключение

Таким образом, стилистическую эволюцию графического языка художников «Голубой розы» можно в общих чертах описать как довольно медленное изживание манерно-болезненных крайностей модерна, движение от откровенно декоративных орнаментальных фантазий, от импрессионистического растворения формы в потоке истончающихся штрихов, точек, пунктиров в сторону композиционной внятности, лаконизма, своеобразной конструктивности. В послереволюционный период большинство значительных мастеров этого круга приходят к приятию прочности и устойчивости, цельности и упорядоченности материального мира. Если что-то и сближает их поздние иллюстрационные работы, то уже не общность формальных приемов, а неизбывный интерес к миру Востока, пристрастие к литературному романтизму, к эстетике театрального представления, но каждый художник интерпретирует эти мотивы по-своему.

Литература

1. Брюсов 1990 – Брюсов В.Я. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии / Сост. Н.А. Богомолов и Н.В. Котрелев. М., 1990.

2. Герчук 2001 – Герчук Ю.Я. «Саратовская школа» и пути русской графики ХХ века // В.Э. Борисов-Мусатов и «саратовская школа»: Материалы 7-х Боголюбовских чтений, посвященных 130-летию со дня рожд. В.Э. Борисова-Мусатова. Саратов, 2001. С. 42–52.

3. Гофман 2000 – Гофман И.М. Голубая Роза. М., 2000.

4. Киселев 1980 – Киселев М. Графика журнала «Весы» // Советская графика’ 78. М., 1980. С. 200–224.

5. Коган 1974 – Коган Д.З. Сергей Юрьевич Судейкин. М., 1974.

6. Кузмин 2000 – Кузмин М.А. Проза и эссеистика: В 3 т. / [Сост. Е. Домогацкая, Е. Певак]. М., 1999–2000. [Т.] 3. Эссеистика. Критика. 2000.

7. Маковский 1911 – Маковский С. С.Ю. Судейкин // Аполлон. 1911. № 8. С. 5–12.

8. Ракитина 1965 – Ракитина Е.Б. А.А. Арапов. М., 1965.

9. Русакова 1977 – Русакова А.А. Павел Кузнецов. Л., 1977.

10. Сарьян 1990 – Сарьян М.С. Из моей жизни. 4‐е изд. М., 1990.

11. Сов. художники 1937 – Советские художники: [автобиографии]. Т. 1. Живописцы и графики. М., 1937.

12. Совр. рус. графика 1917 – Современная русская графика / Ред. С. Маковского, текст Н. Радлова. Пг., 1917.

13. Соловьев 1917 – Соловьев В.Н. Судейкин // Аполлон. 1917. № 8–10. С. 15–29.

14. Чурилин 2004 – Чурилин Т.В. Встречи на моей дороге / Вступит. ст., публикация и коммент. Н. Яковлевой // Лица: Биографич. альманах. СПб., 2004. Т. 10. С. 408–494.

References

1. Bryusov, V.Yа. (1990), Sredi stikhov: 1894–1924: Manifesty, staty, retsenzii [Among the poems: 1894–1924: Manifestos, articles, reviews], Moscow, Russia.

2. Gerchuk, Yu.Ya. (2001), “Saratovskaya shkolа” i puti russkoy grafiki ХХ veka” [Saratov school and the ways of Russian graphics of the 20th century], V.E. Borisov-Musatov i saratovskaya shkola. Materialy sedmykh Bogolyubovskikh chteny, posvyashchennykh 130-letiyu so dnya rozhdeniya V.E. Borisova-Musatova, Saratovsky gosudarstvenny khudozhestvenny muzei imeni A.N. Radishcheva, Saratov, Russia, pp. 42–52.

3. Gofman, I.M. (2000), Golubaya roza [The “Blue Rose”], Moscow, Russia.

4. Kiselev, M. (1980), “Grafika zhurnala ‘Vesy’” [Graphics of the magazine “Vesy”], Sovetskaya grafika 78, Sovetsky khudozhnik, Moscow, Russia, pp. 200–224.

5. Kogan, D.Z. (1974), Sergey Yurievich Sudeikin, Moscow, Russia.

6. Kuzmin, M.A. (2000), Proza i esseistika: T. 3: Esseistika. Kritika [Prose and Essay studies. V. 3. Essay studies. Criticism], Moscow, Russia, 3 vols.

7. Makovsky, S. (1911), “S.Yu. Sudeikin”, Apollon, no 8, рр. 5–12.

8. Rakitina, E.B. (1965), A.A. Arapov [A. Arapov], Moscow, Russia.

9. Rusakova, А.А. (1977), Pavel Kuznetsov [Pavel Kuznetsov], Leningrad, Russia.

10. Saryan, M.S. (1990), Iz moey zhizni [From my life], Moscow, Russia.

11. Sovetskie khudozhniki: [avtobiografii]. T. 1: Zhivopistsy i grafiki [Soviet artists: [autobiographies]. V. 1: Painters and graphic artists] (1937), Moscow, Russia.

12. Sovremennaya russkaya grafika (1917) [Modern Russian graphics], Petrograd, Russia.

13. Soloviev, V.N. (1917), “Sudeikin”, Apollon, no 8–10, рр. 15–29.

14. Churilin, T.V. (2004), “Vstrechi na moey doroge” [Meetings on my road], Lica: Biografichesky almanakh, St Petersburg, Russia, V. 10, рр. 408–494.

[1] ОР РГБ.Ф. 494. Карт. 1. Ед. хр. 3. Л. 13–13 об.

[2] Там же. Л. 13 об.

[3] ОР РГБ.Ф. 494. Карт. 2. Ед. хр. 8. Л. 3 об.

[4] ОР РГБ.Ф. 494. Карт. 1. Ед. хр. 3. Л. 10 об.

[5] Там же. Л. 14.

К иллюстрациям

Ил. 1. URL: https://regnum.ru/pictures/2403484/82.htm

Ил. 2. URL: http://electroproject.nekrasovka.ru/modernbook/tpost/bcaivd32ls-m-vasilii-milioti

Ил. 3. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Весы,_1906,_№_3—4.pdf

Ил. 4. URL: https://goslitmuz.ru/visitors/exhibitions_activity/opening_soon/15467/

Ил. 5. URL: http://vnikitskom.ru/lot/?auction=87&lot=156

Ил. 6. URL: https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/6201/lot/133266/

Ил. 7. Переснято с кн: Рафалович С. Speculum аnimae. СПб.: Шиповник, 1911. С. 41.

Ил. 8. URL: https://www.litfund.ru/auction/22/119/

Ил. 9. URL: https://artinvestment.ru/auctions/1320/records.html?work_id=4410630

Ил. 10. URL: https://wiki2.org/ru/ Серебряный_голубь#/media/File:Silver_Dove.jpg

Ил. 11. URL: https://www.litfund.ru/auction/19/44/

Ил. 12. URL: https://abelbooks.ru/katalog/kuznetsov-p-v-turkestan/

Ил. 13. URL: https://bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/5134/lot/128903/

Ил. 14. URL: https://bookvica.ru/books/detskie-knigi/altaev-a-derevtso-pe/#gallery-1

Авторы статьи

Информация об авторе

Дмитрий В. Фомин, кандидат исторических наук, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; Российская государственная библиотека, Москва, Россия; dfomin13@yandex.ru

Author Info

Dmitry V. Fomin, Cand. of Sci. (History), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; Russian State Library, 3/5, Vozdvizhenka St, 119019, Moscow, Russia; dfomin13@yandex.ru