Париж (и другие) vs Рим: национальные школы и проблема образца в XIX веке

Красимира Л. Лукичева

Государственный институт искусствознания, Москва, Россия, lukicheva@sias.ru

Аннотация

В статье рассматривается смена ценностных критериев в эстетической сфере, завершившаяся в XIX веке и приведшая к радикальному пересмотру статуса художественного образца и формированию современного искусства. В центре внимания основные феномены развития художественного процесса, благодаря которым совершился этот пересмотр: углубление представлений об античном искусстве, обращение романтизма к новым духовным и эстетическим ориентирам, становление национальных школ как решающий фактор развития искусства, снятие определенной системы нормативных границ, свершившееся в реализме, фундаментальное обновление живописной техники. Парижская национальная школа рассматривается как средоточие этих факторов, где проблема самоценности живописи и ее элементов приобретает выраженный характер и находит последовательное решение.

Ключевые слова:

образец, Рим, Париж, национальная школа, древнегреческое искусство, древнеримское искусство, искусство Ренессанса, современное искусство

Для цитирования:

Лукичева К.Л. Париж (и другие) vs Рим: национальные школы и проблема образца в XIX веке // Academia. 2024. № 3. С. 470−491. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-3-1-470-491

Paris (and others) vs Rome: national schools and the artistic model issues in the 19th century

Krassimira L. Loukitcheva

State Institute of Art Studies, Moscow, Russia, lukicheva@sias.ru

Abstract

The article examines some issues of the transformation of the value system in the aesthetic sphere, which ended in the 19th century and led to a radical revision of the status of the artistic model and the formation of modern art. The focus is on the main phenomena in the development of the creative process, thanks to which a revaluation took place: namely, the ideas of Ancient art deepened; Romanticism turned to new spiritual and aesthetic guidelines; the formation of national schools, became a decisive factor in the development of art, a certain system of normative boundaries was removed under the conditions of the dominance of Realism, and painting technique was radically updated. Paris is considered the center of all these factors, and it is in this national school that the inner value of painting and its elements finds its clear expression and consistent solution.

Keywords:

artistic model, Rome, Paris, national art schools, Ancient Greek art, Ancient Roman art, Renaissance art, modern art

For citation:

Loukitcheva, K.L. (2024), “Paris (and others) vs Rome: national schools and the artistic model issues in the 19th century”, Academia, 2024, no 3, рр. 470−491. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-3-1-470-491

Очевидно, что после эпохи Ренессанса взаимодействие итальянского искусства с другими европейскими художественными центрами, не может рассматриваться только в ракурсе влияний, заимствований, диалогов[1]. Итальянскому искусству было суждено сыграть важную роль в становлении типологии европейского искусства Нового времени, в формировании того, что составляет его сущностные черты в цивилизационном масштабе, в моделировании на визуальном уровне его образных структур. Заметим, однако, что образ Италии в глазах европейцев к северу от Альп, никогда не был монолитным, а роль того, что ассоциировалось с итальянским искусством, подчеркнем, роль в развитии общеевропейской художественной культуры, всегда распадалась на две составляющие. Их автономность очевидна, но ни в коей мере не абсолютна, они постоянно взаимодействовали между собой, значение и вес каждой из этих составляющих никогда не оставались константными. Эти две составляющие, две ипостаси итальянского искусства – античное римское искусство и итальянское искусство Высокого Ренессанса, – для тех самых наблюдателей к северу от Альп − созданы под итальянским небом и на итальянской земле. С этих позиций Рим становится и для того, и для другого единой метафорой, выражающей их преемственность и, в конечном итоге, − некой вневременной целостностью, концентрируя в себе, как во всеобъемлющем сосуде, образ Италии. Конечно, исторически, в пределах разных стилей и направлений новоевропейского искусства соотношение и весомость этих двух составляющих образа Италии – всегда разные – говорим ли мы о барокко, классицизме, академизме, неоклассицизме. Но какими бы ни были конкретные проявления и измерения, обе компоненты присутствуют всегда.

Векторы, определяющие основные направления регулятивных функций итальянского искусства, генетически восходили к разным − социокультурным, философским, эстетическим − пластам, но к интересующему нас времени они уже давно были локализованы и институционализированы. И в качестве квинтэссенции этого состояния можно рассматривать деятельность академий[2] или теоретические взгляды И.И. Винкельмана. В дальнейшем мы увидим, что именно противопоставление академизму и академии, как образовательному институту, стремившемуся регулировать художественную жизнь, регламентировать художественные процессы, становится фактором разрушительной силы для образцового статуса итальянского искусства. Что касается позиции и влияния Винкельмана, на этом необходимо остановиться подробнее. В своих трудах «Мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре» (1755), «Пояснение к „Мыслям о подражании произведениям греческой живописи и скульптуры“ и ответ на „Послание“» (1756), и «История искусства древности» (1764) [Винкельман 2000][3] немецкий историк фактически доводит до логического завершения эстетико-теоретическое обоснование абсолютного превосходства античного искусства, привлекая для этого принципиально новые аргументы социально-антропологического и социобиологического характера. Но гораздо более значимая новизна его взглядов, как давно отмечено, состоит в проведенном впервые сопоставлении и противопоставлении греческой и римской античности, с точки зрения их художественной ценности. Среди европейских мыслителей первенство в этом действительно принадлежит Винкельману, однако дело в том, что он доказывает постулируемое им превосходство Греции над Римом достаточно умозрительным путем – Винкельман практически не видел и не изучал греческих оригиналов круглой и архитектурной скульптуры V– начала IV в. до н.э. [Винкельман 2000, с. 669–679][4], но именно эллинскую пластику классического периода он наделяет безусловным совершенством по сравнению со всем, что когда-либо было создано в Европе, и объявляет абсолютным, но недостижимым образцом[5]. Однако в римских, неаполитанских, флорентийских и других итальянских коллекциях, которые ему были доступны, ее просто не было, там присутствовали лишь копии, сделанные в эпоху римской античности. Тем не менее, безусловной заслугой Винкельмана является обоснование вторичности римской скульптуры по отношению к эллинской. Это открытие бесспорно удивительно, так как сделано на основе изучения древнегреческих текстов и древнегреческих произведений малой пластики, преимущественно глиптики, медальерного искусства, нумизматики, а также вазописи, с которыми он работал в коллекциях Ватикана [Винкельман 2000][6]. Ему не удалось лично посмотреть даже архитектурные памятники Великой Греции на Сицилии[7], которые он описывает в своей «Истории искусства древности»[8]. Стоит отметить, что значительное влияние его взглядов о превосходстве Греции над Римом, о котором постоянно говорится в трудах, посвященных его наследию, сказалось в интеллектуальной сфере европейской культуры[9], но не отразилось на практическом, формально-стилистическом, формотворческом развитии западноевропейского изобразительного искусства – как скульптуры, так и живописи. Перемены на этом глубинном уровне формовидения и формотворчества в эволюции европейского искусства станут реальностью после того, как в Великобритании появятся «мраморы Парфенона», на чем мы остановимся ниже.

Накануне XIX века начинаются тектонические для европейской художественной культуры сдвиги и процессы, которые лишь на поверхности выражаются в смене эстетических ценностных систем. Существенно то, что разрушение пьедестала, на котором возвышалось итальянское искусство (в обоих его исторических вариантах − и античности, и Ренессанса), а также переход статуса столицы европейского искусства к Парижу − отнюдь не очередная смена вкусов и предпочтений, не простое замещение векторов влияния в пределах одной и той же культурной парадигмы. Как раз наоборот, это приобретает характер фундаментального, многомерного процесса смены парадигм, тотальной замены институциональных и профессиональных конвенций, − и это тот фундаментальный сдвиг, без которого генезис современного искусства был бы иным. Другими словами − формирование художественно-эстетической платформы современного искусства было бы невозможным без разрушения образцового статуса итальянского искусства как в обеих его ипостасях, так и на двух уровнях, определяющих грани художественного процесса – концептуальном и формотворческом. В связи с этим еще один аспект приобретает принципиальное значение: как бы банально ни звучало выражение «столица европейского искусства», обозначавшее в XIX веке Париж, а затем, в XX веке − и другие европейские художественные центры, но в нем есть важная коннотация, подчеркивающая, что на смену достаточно жестко, институционально регламентированного образцового статуса приходят гораздо более гибкие, лабильные, противоречивые процессы выбора / противопоставления, заимствования / игнорирования, которые, только на первый взгляд, развиваются по антагонистическому принципу. Уже подражание парижским кумирам, превращаясь в сумму разнонаправленных, разноуровневых, быстротекущих движений, совершенно не похоже на программное следование римским образцам. Но главное отличие состоит в том, что, если итальянское искусство (античность и Ренессанс) воспринималось как наднациональный, всеобщий образец[10], то влияние Парижа, напротив, осознается как влияние французской национальной школы. С одной стороны, это подчеркивает значение нового статуса, который приобрел феномен национальной школы в XIX веке, но, с другой – свидетельствует о том, что сам характер образцовости решительно изменился, утратив и в онтологическом, и в гносеологическом плане свою обязательность. Это не означает, что впредь − в конце XIX века, в XX столетии, − не будут обращаться к античности или Ренессансу, заимствование и подражание произведениям, созданным в это время, что эти эпохи не окажутся в центре внимания того или иного художника. Как раз все это будет, и примеров тому множество. Но причины и мотивы кардинально меняются, и механизмы становятся уже совершенно иными. Процессы обращения к античности или Ренессансу приобретают формы индивидуального творческого диалога, индивидуального выбора художественных стратегий. И «прочтение» античных или ренессансных форм будет уже глубоко субъективным, а не регламентированным общепринятой нормативной системой. Совсем не фундаментальные эволюционные тенденции, маркирующие глубинную эстетическую платформу, будут направлять взгляд творца в сторону античности или Ренессанса, поскольку сама эта платформа продуцирует уже формы современного искусства.

В этом контексте развитие искусства в XIX веке можно рассматривать как череду процессов, направленных на формирование новой ценностной системы, где уже не остается пространства для «пьедестала образцовости», на котором возвышается итальянская художественная культура двух великих прошлых эпох. Первый удар по ее образцовому статусу был нанесен в адрес римской античности уже на рубеже XVIII–XIX веков и особенно в начале XIX века, когда противопоставление римской и греческой пластики с точки зрения их художественных качеств приобрело, наконец, реальную почву и совершенно конкретные формы[11]. Апогеем стало появление в Лондоне знаменитых «мраморов Парфенона», привезенных лордом Элгиным[12]. Ряд художников и скульпторов, и среди них такие значительные, как Антонио Канова и Джон Флаксман, сразу признали художественное превосходство эллинской классической скульптуры, а репутация безусловного образца, приписанная римской античности, была заметно поколеблена.

Знакомство Флаксмана с фризом Парфенона способствовало окончательному сложению его собственного стиля, в полной мере проявившегося в рисунках 1807–1809 гг. для рельефов фасада лондонского оперного театра Ковент-Гарден, сделанных после того, как в 1807 году скульптор познакомился с творениями школы Фидия [Irwin 1978, р. 172][13]. Но проникновение в художественную структуру ритма (чередование акцентов и пауз, позы фигур) и постижение пластического мышления греков, проявившиеся в этих рисунках, имели в качестве предпосылки гораздо более ранний глубокий интерес Флаксмана именно к греческому искусству, которое он изучал на примере мелкой пластики и вазописи, как во время своего пребывания в Италии, так и в Лондоне[14]. Благодаря этому, уже к концу XVIII века появляется его «очерковый» рисунок, в котором выполнены оказавшие большое влияние на европейских мастеров иллюстрации к Гомеру [Symmons 1984][15]. К началу 1800-х годов его известность на континенте была выше, чем у любого другого более раннего британского художника. Подражание стилю Флаксмана в значительной степени способствует тому, что сложившаяся в рамках европейского неоклассицизма линия [Watkin 1982][16], нашедшая воплощение в Greek Revival [Irwin 1966][17], альтернативная ориентированному на римское античное наследие направлению, находит распространение и в изобразительном искусстве, и оно, тем самым, тоже становится ее частью [Symmons 1973, р. 591–599, Symmons 1979, р. 722][18]. Эта линия противостоит тому противоположному направлению, которое в самом конце XVIII века в изобразительном искусстве было выражено в творчестве Асмуса Якоба Карстенса, ставшем в глазах его современников воплощением программного для неоклассицизма синтеза римской античности и итальянского Возрождения [Einem 1958][19].

Ко второй половине XIX века влияние и известность Флаксмана и Карстенса идут на убыль, а к концу столетия о них уже мало кто вспоминает [Grave 2006][20]. Но на рубеже XVIII–XIX веков и в начале XIX века их произведения были среди важных источников вдохновения. Найденные ими пути освоения и интеграции античного наследия в собственное творчество способствовали вовлечению изобразительного искусства в стилевое русло неоклассицизма. Но только они принадлежали к разным его инвариантам, и Флаксману и его последователям удалось поставить под знаком вопроса незыблемую образцовость римской античности. Однако нужно подчеркнуть, − произошло это пока что на ее собственном ценностном поле и в рамках, установившихся в Новое время институциональных конвенций. Новые, греческие, образные формы затрагивали художественный вкус, художественную манеру, но все еще не меняли глубинные структуры художественного мышления.

Слом устоявшихся традиций вызовет эпоха романтизма, и он будет направлен как против следования античным образцам, так и против подражания мастерам Высокого Возрождения. И именно в романтизме со всей определенностью и полнотой наметятся отличия между национальными школами, поскольку одни и те же ценностные ориентиры в разных национальных школах будут находить разные трактовки, и свое, специфическое отражение. Пересмотр системы ценностей на метауровне приведет к переструктурированию художественных приоритетов. На передний план в начале XIX века выйдет Средневековье в своей готической ипостаси и станет духовным и эстетическим ориентиром для европейской культуры[21]. Раньше всего процессы сложения новой парадигмы начинаются в Германии и Британии, но протекают очень по-разному. Первое заметное отличие состоит в том, что в британской архитектуре – романтической, а затем и всей викторианской эпохи – псевдоготика остается весьма устойчивой тенденцией, зародтвшейся уже к середине XVIII века, тогда как в изобразительном искусстве медиевализм распространяется лишь под влиянием прерафаэлитского братства, основанного в 1848 году. В Германии же наоборот – в зодчестве подражание готике остается в первой половине века достаточно эпизодическим явлением, хотя и встречается в архитектурной практике одного из самых влиятельных архитекторов эпохи[22]. Но ранние художники-романтики с самого начала столетия превращают средневековую эпоху, архитектуру, систему образов в один из основных предметов изображения и в орбиту этого визуального нарратива втягиваются и представители других направлений.

Самое значительное место среди таких мастеров занимает Каспар Давид Фридрих, выразивший в своих картинах глубоко и органично романтическое мироощущение, сумевший найти и передать гармоничное равновесие между романтической идеей, визуальным образом и живописным воплощением[23].

При этом он и другой выдающийся романтик-пейзажист Джон Констебль, принадлежат к первых крупных европейских живописцев, не испытывавших тяги к античным и ренессансным образцам[24], и не совершавших традиционное для художников XVIII – начала XIX вв. путешествие в Италию [Vaughan 1972, p. 20][25]. Для Фридриха это осознанный и отрефлексированный выбор, напрямую определенный его духовными, этическими, эстетическими воззрениями. Его противопоставление Риму, античному и ренессансному, имеет принципиальные последствия для немецкого изобразительного искусства, сказавшиеся в двух направлениях. Во-первых, художник закладывает основы национального пейзажа [Dickel 2003][26], основанного на натурных рисунках и этюдах; во-вторых, в выборе и трактовке его пейзажных мотивов явственно звучит национально-патриотический настрой, воплощенный на этом этапе в виде символико-аллегорических иконографических структур духовно-религиозного содержания [Miesel 1972, p. 50, 51]. Этот настрой, во многом обусловленный освободительной войной, которую немецкие государства ведут против армии Наполеона, в синтезе с обращением к собственному средневековому прошлому, становятся предпосылками для кристаллизации основных концепций, формирующих национальное самосознание [Warren 2017][27].

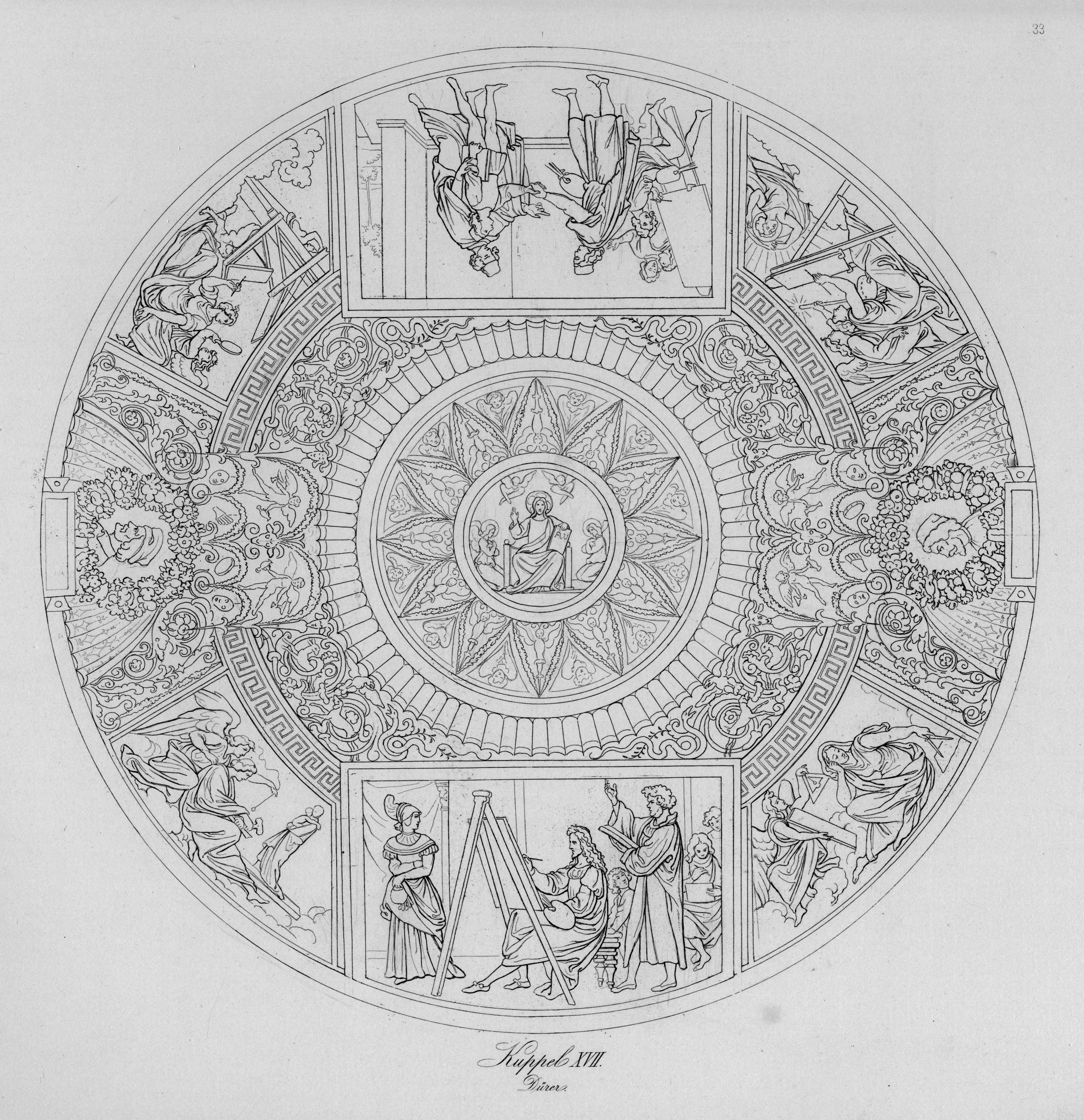

Интерес к средневековым мотивам в это время проявляли не только художники – создатели романтической культуры, творившие в рамках ее ценностной системы, но и представители академизма и неоклассицизма. Но очевидно, что и в этом случае, трактовка Средневековья, как правило, совершается в романтическом ракурсе и выдает влияние романтизма, в той или иной степени органично воспринятое. [Grewe 2009][28]. Показателен в этом плане пример Карла Фридриха Шинкеля. Как архитектор он известен своим колоссальным влиянием на искусство первой половины XIX века не только немецкого. Его постройки во многом определили облик Берлина и всей Пруссии [Bergdoll 1994][29]. Он глубокий знаток античной архитектуры, греческой и римской, и, хотя греческое зодчество Шинкель изучал только по архитектурным увражам, зарисовкам и гравюрам, с которыми имел возможность знакомиться на родине, во Франции и Британии, это не помешало ему занять выдающееся место в развитии Greek Revival.[30].

В 1826 году в Британии он ознакомился со скульптурой Парфенона, к тому времени уже выставленной в Британском музее [Schinkel 1993]. Наряду с этим, он был увлеченным поклонником готики, которую, однако, знал гораздо более поверхностно. Его интерес к средневековому стилю рождается под влиянием романтических умонастроений, воспринимавших готику как типично немецкое, национальное явление. Этот романтический «налет» приводит к тому, что визуализация готических образов в его картинах совершается скорее через адаптацию изобразительных формул, выработанных для классического героического пейзажа[31]. Эту компромиссную линию подхватывают и поддерживают многочисленные и типичные для немецкой школы, так называемые «классицистические романтики» − художники-академисты и неоклассицисты, прошедшие полпути от подражания классике к романтизму.

Но это компромиссное отношение к средневековому идеалу не следует смешивать с другим явлением в немецкой культуре, гораздо более сложным, развитие которого приобретает длительную перспективу и глубинное осмысление не только в искусстве, но и в эстетике и философии. Речь идет о новом понимании Италии и ее искусства, сформировавшемся на основе типологического сопоставления двух культур − итальянской и германской. В этом ракурсе обе культуры рассматриваются вне их конкретного бытования, они очищены от реальных проявлений и превращены в стороны антитезы, исчерпывающей возможные инварианты европейской цивилизации. В этом редуцированном виде они приобретают константные характеристики двух возможных типов восприятия мира, конструирования его образа, вербальной и визуальной объективации этого образа. Данные психические процессы обладают весьма широким диапазоном, охватывающим как чувственные, так и интеллигибельные формы. В этом контексте важно то, что вопрос образца и образцового статуса полностью снимается, итальянская и германская культуры выступают как противоположные, но равные друг другу феномены.

Генезис такого понимания лежит в корне самой системы немецкого романтического мировоззрения и формируемой им ценностной иерархии и проявляется уже в первых его шагах, в частности, находит определенное вербальное оформление уже в ранних текстах В.-Г. Вакенродера [Вакенродер 1977, с. 25–69][32]. Но последовательное визуальное выражение эта концепция впервые получает у назарейцев [Grewe 2007, p. 82–107][33] – со всей очевидностью она выражена в картине Фридриха Овербека «Италия и Германия», в образах которых персонифицированы (и сопоставлены) не только итальянская и немецкая культуры (в их природном и рукотворном выражении), но и две составляющие христианского вероучения – Ветхий и Новый Завет[34]. Эту линию продолжает Петер фон Корнелиус во фресках, выполненных для лоджий Старой Пинакотеки в Мюнхене [Grewe 2007, p. 88–90][35], где идея двух противоположных, но равноценных типов художественной культуры – южного, итальянского, и северного, воплощенного в искусстве народов к северу от Альп, разработана более масштабно и последовательно[36]. На новый философский уровень эту концепцию поднимает Вильгельм Воррингер в своей знаменитой книге «Абстракция и эмпатия», сравнивая два типа искусства с точки зрения целеполагания, метода и выразительных средств [Worringer 1997, с. 26–50][37]. Воррингер уже совершенно отчетливо рассматривает искусство севера и искусство юга как два субстанциальных типа и с определенной точки зрения отдает предпочтение первому, подчеркивая его субъективно-эстетическую природу.

С другой стороны, эволюция Овербека как художника также демонстрирует амбивалентное отношение немецкого романтизма к Италии, – начав, в 1810 году как инициатор первого бунта против классического идеала и классических образцов, он отправляется в Рим за поиском «примитивов», а не классики, но со временем приходит к прямому, почти дословному подражанию Рафаэлю. И это путь почти всех назарейцев [Frank 2018, p. 48–66].

Французская романтическая школа в живописи выходит на художественную арену позже, чем немецкая или английская. Однако именно с эпохи романтизма в ней начинают развиваться глубинные процессы смены культурных парадигм и ценностных систем, приведшие к рождению модернизма в изобразительном искусстве и, тем самым, к ее лидирующей роли в художественной культуре XIX – начала XX веков. Они составляют сложный комплекс, генезис которого имеет многогранные аспекты – исторические, культурные, социальные. Но, задаваясь вопросом о том, какие из них оказали непосредственное влияние на художественную практику, предопределили ее реальное развитие и конкретные проявления, то, среди этого множества, необходимо выделить два: во-первых, акцент на эксперимент с живописными выразительными средствами, который, сначала раздвигает существующие границы и нормы, а затем попросту их уничтожает; во-вторых, рождение реализма во французской живописи, которому сначала предшествует особый интерес к природе и реальной жизни, на первых этапах выразившийся в интересе к экстремальным или экзотическим реальным событиям и персонажам. В сущности, первая из этих тенденций уже в полной мере проявляется в художественной практике Теодора Жерико и Эжена Делакруа[38], а вторая, в определенной степени, обнаруживает там свои истоки.

Именно во французской национальной школе была постулирована, как самоценность живописных средств, так и их равноценность вербальным средствам, с точки зрения способности выражать широчайший диапазон смыслов. При всей «литературности» творчества Делакруа он первый преодолевает нормы классической изобразительной системы, вырабатывает свою концепцию колористического строя, композиционного построения и живописной техники. Хотя влияние Рубенса, который в своем искусстве уже достаточно радикально переосмыслил античные и ренессансные образцы, бесспорно, новаторство живописной системы Делакруа было совершенно очевидно не только его современникам, но и многим последующим поколениям художников [Daguerre de Hureaux 1993]. Делакруа становится первым французским мастером, влияние которого приобретает всеевропейский масштаб и создает самостоятельную длительную историческую перспективу обновления и экспериментов с живописной техникой, а техника самого мастера раскрепощает руку многим художникам, становясь предметом изучения и подражания, как ранее – произведения итальянских мастеров [Font-Réaulx 2018][39].

Делакруа занимает особое место и на фоне многочисленных во французской культуре XIX века приверженцев ориентализма среди литераторов и живописцев. Это важно отметить, поскольку в творчестве художника традиционный для этой темы интерес к экзотике переходит на новый уровень и раскрывается в контексте антитезы цивилизация/варварство. Противопоставление цивилизации варварству, культуры первобытному состоянию звучит смысловой доминантой в программах росписей, созданных Делакруа для плафонов Библиотеки Бурбонского дворца (Национальной Ассамблей) и Библиотеки палаты пэров Люксембургского дворца (Сената), при этом цивилизацию и культуру репрезентируют преимущественно события и герои из античной мифологии, истории и итальянской ренессансной литературы, и живописи. Проведенная мастером антитеза лишена прямолинейного упрощения и обычных в этом случае коннотаций превосходства одной стороны, и уничижения второй, встраивания ее в один ряд с антитезами добро/зло, прекрасное/безобразное [O’Brien 2018, p. 41–74]. Но еще более симптоматично дальнейшее развитие взглядов Делакруа, которое демонстрируют его картины, этюды, рисунки, созданные под впечатлением посещения Марокко и Алжира. Погружение в иную реальность рождает новые смыслы интерпретации варварства и первобытности, и они останутся в творчестве художника до конца жизни. Отныне это состояние ассоциируется с некоей изначальной естественностью, единением с природой, которые априори символизируют свободу и первозданную невинность [O’Brien 2018, р. 75–112][40]. Отсюда логически вытекают два вывода: во-первых, в результате определенной инверсии, в контексте которой культура и цивилизация становятся синонимами нормативности, границ и запретов, варварство, еще не доросшее до них, превращается в их отрицание; во-вторых, это уже новое по своему значению противопоставление заставляет живопись направить заинтересованный взгляд на реальную жизнь и реальных людей, пусть пока в их экзотичной для европейца ипостаси.

Реализм с его программным пониманием целей и задач, концептуальным пониманием сути и источников сюжета, статуса и природы героя[41], лишил смысла саму постановку вопроса о правомерности норм и следовании образцам, окончательно переведя их в сферу индивидуального выбора[42]. В этом ракурсе особо примечательна фигура Гюстава Курбе, как по причине его значительного влияния на современников, так и в связи с его рефлексией на природу реализма, обобщающей его собственную художественную практику. Выступая перед бельгийскими художниками в Антверпене осенью 1861 года, Курбе определяет как отношение реализма к идеалу, так и его социальную направленность: «Основа реализма – это отрицание идеального. Вот к чему я пришел после пятнадцати лет работы и вот что ни один художник до сего дня не осмеливался категорически утверждать. <…> Отрицая идеал, (отрицая) все, что из него следует, я вплотную подхожу к полной эмансипации личности, и, в конечном счете, – к демократии. Реализм по своей сущности искусство демократическое» [Courbet 2008, p. 142]. Еще ранее, в предисловии к каталогу устроенной им в павильоне «Реализм» выставки (1855) собственных произведений, ставшей поворотным моментом в развитии современного искусства, Курбе обозначает главные векторы своего творческого метода: «Я изучал, в отсутствие какой-либо системы и беспристрастно, искусство старых мастеров и современное искусство. Подражать первому я хотел не больше, чем копировать второе, и у меня не было намерения достичь тщетной цели искусства ради искусства. Нет! Я хотел просто извлечь из полного знания традиции логичное и независимое чувство моей индивидуальности. Мудрость приносит силу, такова была моя мысль. Уметь передавать нравы, идеи и явления моего времени такими, какими я их видел, быть не только художником, но и человеком, словом, творить живое искусство, вот моя цель» [Courbet 2008, p. 102]. В этих словах Гюстав Курбе со всей ясностью противопоставляет собственный метод любой нормативной системе, предписывающей творческой интенции подчинение априори установленным образцам, однако, не отрицая при этом творческого диалога с искусством старых и современных мастеров. И до появления в начале XX века первых авангардных движений с их тотальным отрицанием искусства прошлого, именно позиций Курбе будут придерживаться художники второй половины XIX века.

Литература

- Вакенродер 1977 – Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. М.: Искусство, 1977.

- Винкельман 2000 – Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения / изд. подг. И.Е. Бабанов. СПб.: Алетейя, Государственный Эрмитаж, 2000.

- Bergdoll 1994 ‒ Bergdoll B. Karl Friedrich Schinkel. An Architecture for Prussia. New York: Rizzoli, 1994.

- Daguerre de Hureaux 1993 ‒ Daguerre de Hureaux A. Delacroix. Paris: Hazan, 1993.

- Dickel 2003 ‒ Dickel H. Rügen oder Rom? Die “Landschaften mit Regenbogen” von Caspar David Friedrich und Joseph Anton Koch in ihrem politischen Kontext // Zeitschrift für Kunstgeschichte. 2003. № 66 (V. 1). P. 65‒82.

- Einem 1958 ‒ Einem H. von. Asmus Jacob Carstens. Die Nacht mit ihren Kindern. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 1958.

- Font-Réaulx 2018 ‒ Font-Réaulx D. de, Monfort M. Une lutte moderne, de Delacroix à nos jours. Paris: Musée du Louvre, Les Editions Le Passage, 2018.

- Frank 2018 ‒ Frank M.B. The Nazarene Gemeinschaft: Overbeck and Cornelius / Artistic Brotherhoods in the Nineteenth Century. Ed. Morowitz L., Vaughan W. London, New York: Routledge, 2018. P. 48–66.

- Grave 2006 ‒ Grave J. Ideal and History. Johann Wolfgang Goethe’s Collection of Prints and Drawings // Artibus et Historiae. 2006. no. 53 (V. 27). P. 175–186.

- Grewe 2007 ‒ Grewe C. Historicism and the Symbolic Imagination in Nazarene Art // The Art Bulletin. 2007. no. 89 (V. 1). P. 82–107.

- Grewe 2009 ‒ Grewe C. Painting the Sacred in the Age of Romanticism (Histories of vision). Farnham: Ashgate, 2009.

- Irwin 1966 ‒ Irwin D.G. English Neoclassical Art: Studies in Inspiration and Taste. Greenwich, Conn.: New York Graphic Society (and London, Faber and Faber), 1966. 230 p.

- Irwin 1978 ‒ Irwin D.G. John Flaxman 1755‒1826: Sculptor, illustrator, designer. London: Studio Vista, 1978. 280 p.

- Koerner 2009 ‒ Koerner J.L. Caspar David Friedrich and the Subject of Landscape. London: Reaction Books, 2009. 327 p.

- Miesel 1972 ‒ Miesel V.H. Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich and Romantic Nationalism // Yale University Art Gallery Bulletin. 1972. no. 3 (V. 33). P. 37–51.

- Nochlin 1971 ‒ Nochlin L. Realism. Baltimore: Penguin Books, 1971. 283 p.

- Nochlin 2018 ‒ Nochlin L. The Politics of vision. Essays on Nineteenth Century Art and Society. New York, London: Routledge, 2018. 227 p.

- O’Brien 2018 ‒ O’Brien D. Exiled in modernity: Delacroix, civilization, and barbarism. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2018. 226 p.

- Courbet 2008 ‒ Riat G. Gustave Courbet. Michigan: Baseline Company, 2008. 255 p.

- Schinkel Karl 1993 ‒ Schinkel Karl Friedrich. ‘The English Journey’. Journal of a Visit to France and Britain in 1826. / Edited by D. Bindman and G. Riemann. New Haven, London: Yale University Press, 1993. 220 p.

- Symmons 1984 ‒ Symmons S. Flaxman and Europe: The Outline Illustrations and Their Influence. New York: Garland, 1984. 303 p.

- Symmons 1973 ‒ Symmons S. French Copies after Flaxman’s Outlines // The Burlington Magazine. 1973. no. 846 (V. 115). P. 591–599.

- Symmons 1979 ‒ Symmons S. J.A.D. Ingres: The Apotheosis of Flaxman // The Burlington Magazine. 1979. no. 920 (Vol. 121). P. 721–725.

- Vaughan 1972 ‒ Vaughan William. Caspar David Friedrich 1774‒1840: romantic landscape painting in Dresden (catalogue of an exhibition held at the Tate Gallery London 6 September‒16 October 1972) London: Tate Gallery, 1972. 112 p.

- Warren 2017 ‒ Warren Richard. Caspar David Friedrich, Ancient Rome and the Freiheitskrieg // Open Cultural Studies. 2017. № 1. (Vol. 1) P. 66–74. URL: https://doi.org/10.1515/culture-2017-0007

- Watkin 1982 ‒ Watkin D. Athenian Stuart: pioneer of the Greek Revival. London: George Allen & Unwin, 1982. 70 p.

- Worringer 1997 ‒ Worringer W. Abstraction and empathy: a contribution to the psychology of style / translated by M. Bullock, with an introduction by H. Kramer. Chicago: Elephant Pbk., 1997. P. 26–50.

References

- Bergdoll, B. (1994), Karl Friedrich Schinkel. An Architecture for Prussia, Rizzoli, New York, USA.

- Daguerre de Hureaux, A. (1993), Delacroix, Hazan, Paris, France.

- Dickel, H. (2003), Rügen oder Rom? Die “Landschaften mit Regenbogen” von Caspar David Friedrich und Joseph Anton Koch in ihrem politischen Kontext, Zeitschrift für Kunstgeschichte, V. 1, no. 66, pp. 65‒82.

- Einem, H. von (1958), Asmus Jacob Carstens. Die Nacht mit ihren Kindern, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, Germany.

- Font-Réaulx, D. de, Monfort, M. (2018), Une lutte moderne, de Delacroix à nos jours, Musée du Louvre, Les Editions Le Passage, Paris, France.

- Frank, M.B. (2018), The Nazarene Gemeinschaft: Overbeck and Cornelius, Artistic Brotherhoods in the Nineteenth Century, Ed. by Morowitz L., Vaughan W., Routledge, London; New York, pp. 48–66.

- Grave, J. (2006), Ideal and History. Johann Wolfgang Goethe’s Collection of Prints and Drawings, Artibus et Historiae, V. 27, no. 53, pp. 175–186.

- Grewe, C. (2007), Historicism and the Symbolic Imagination in Nazarene Art, The Art Bulletin, V. 1, no. 89, pp. 82–107.

- Grewe, C. (2009), Painting the Sacred in the Age of Romanticism (Histories of vision), Farnham, Ashgate, United Kingdom.

- Irwin, D.G. (1966), English Neoclassical Art: Studies in Inspiration and Taste, Greenwich, Connecticut, New York Graphic Society (and London, Faber and Faber), USA.

- Irwin, D.G. (1978), John Flaxman 1755‒1826: Sculptor, illustrator, designer, Studio Vista, London, United Kingdom.

- Koerner, J.L. (2009), Caspar David Friedrich and the Subject of Landscape, Reaction Books, London, United Kingdom.

- Miesel, V.H. (1972), Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich and Romantic Nationalism, Yale University Art Gallery Bulletin, V. 33, no. 3, pp. 37–51.

- Nochlin, L. (1971), Realism, Penguin Books, Baltimore, USA.

- Nochlin, L. (2018), The Politics of vision: Essays on Nineteenth Century Art and Society, NY and London, Routledge.

- O’Brien, D. (2018), Exiled in modernity: Delacroix, civilization, and barbarism: The State University Press, Pennsylvania, USA.

- Riat, G. (2008), Gustave Courbet, Baseline Company, Michigan, USA.

- Schinkel, K.F. (1993), ‘The English Journey’. Journal of a Visit to France and Britain in 1826, Ed. by D. Bindman, G. Riemann, Yale University Press, New Haven; London, USA.

- Symmons, S. (1984), Flaxman and Europe: The Outline Illustrations and Their Influence, New York, Garland, USA.

- Symmons, S. (1973), French Copies after Flaxman’s Outlines, The Burlington Magazine, V. 115, no. 846, pp. 591–599.

- Symmons, S. (1979), J.A.D. Ingres: The Apotheosis of Flaxman, The Burlington Magazine, V. 121, no. 920, pp. 721–725.

- Vaughan, W. (1972), Caspar David Friedrich 1774‒1840: romantic landscape painting in Dresden: catalogue of an exhibition held at the Tate Gallery London, 6 September ‒ 16 October 1972, Tate Gallery, London, United Kingdom.

- Wackenroder, V.-G. (1977), Fantazii ob iskusstve [Fantasies about art], Iskusstvo, Moscow, Russia.

- Warren, R. (2017), Caspar David Friedrich, Ancient Rome and the Freiheitskrieg, Open Cultural Studies, V. 1, no. 1, pp. 66–74. URL: https://doi.org/10.1515/culture-2017-0007

- Watkin, D. (1982), Athenian Stuart: pioneer of the Greek Revival. George Allen & Unwin, London, United Kingdom.

- Winckelmann, J.J. (2000), Istoriya iskusstva drevnosti. Malye sochineniya [Geschichte der Kunst des Alterhums. Kleine Schriften], Ed. by I.E. Babanov, Aletheia, State Hermitage Museum, St Petersburg, Russia.

- Worringer, W. (1997), Abstraction and empathy: a contribution to the psychology of style, transl. by M. Bullock, introd. by H. Kramer. Elephant Pbk., Chicago, USA, pp. 26–50.

[1] Из всего огромного многообразия контекстов и областей европейского изобразительного искусства, в которых может рассматриваться проблема влияния, здесь выбрана сфера эволюции живописи, имевшая место в станковой картине, и это обусловлено тем обстоятельством, что станковая картина является цивилизационным признаком европейской культуры.

[2] Уже одна из первых ренессансных академий, так называемая Академия вступивших на правильный путь, созданная в 1585 году в Болонье братьями Карраччи, регламентировала в качестве образца, которому необходимо следовать, римское искусство Рафаэля и отчасти Микеланджело, а также римское античное искусство. Организованные в XVII и XVIII веках в других европейских центрах многочисленные академии, в своем качестве специфических институтов на страже социокультурных интересов светских государств, с той или иной степенью строгости, придерживались такой же художественной политики. Академизм как инструмент ее реализации, конечно, менялся от одной национальной школы к другой, от одной эпохи к другой, оказываясь под влиянием параллельно существующих с ним стилей (барокко, классицизм, рококо, неоклассицизм), но всегда выполнял свою культурно-регулятивную функцию.

[3] Отметим это издание Винкельмана на русском языке, в переводе И.Е. Бабанова, с превосходными комментариями и несколькими очень полезными приложениями исторического и историографического характера.

[4] См. в уже упомянутом переводе Бабанова его «Приложение 1. Обзор наиболее значительных собраний древностей в Европе XVIII века», дающее представление о степени знакомства европейских коллекционеров и интеллектуалов с античным искусством в эпоху Винкельмана.

[5] Винкельман, воздавая должное творчеству Рафаэля и Микеланджело, считает, что они стали величайшими среди современных художников только благодаря тщательному изучению и подражанию греческим и шире –античным произведениям.

[6] Винкельман в своих работах часто указывает на то, что его знакомство с памятниками греческого искусства основано на изучении монет, медалей, камей и т. д.

[7] Из памятников греческой архитектуры на территории Италии Винкельман видел только храмы Пестума.

[8] Такая черта древнегреческих храмов и статуй, как их полихромия, была впоследствии совершенно забыта, во времена Винкельмана об этом не знали, и сам он высоко оценивал именно отсутствие цвета в них. Полихромия была вновь открыта в 20-е годы XIX в. архитектором, археологом и историком искусства Ж.И. Итторфом в основном при изучении греческих храмов на Сицилии.

[9] Строго говоря, назвать теоретической, в точном смысле этого слова, ту сферу европейской интеллектуальной мысли, где преимущественно ощущается влияние идей Винкельмана, наверно, все же трудно. Тем не менее, Гердер, Гёте, Шиллер, Ф. Шлегель, А.В. Шлегель, Шеллинг, Гёльдерлин своими творческими озарениями и эстетическими предпочтениями обязаны и Винкельману. Стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что более масштабное воздействие Винкельмана начинается тогда, когда в Западной Европе уже идет непосредственное знакомство мыслителей и художников с подлинными древнегреческими памятниками.

[10] Отсюда и поиск обоснования этого статуса велся на абстрактном, вневременном уровне, как это очевидно в трудах Винкельмана, для которого и греческая классика, и сама Греция утрачивают свою конкретную – временную и географическую локализацию, − превращаясь в Абсолют.

[11] Напомним, что речь идет именно о том практическом уровне, на котором процессы обучения, подражания, копирования выливаются в новые правила формотворчества, меняющие формально-стилистический строй создаваемых произведений изобразительного искусства.

[12] Напомним эту, сохраняющую до сих пор остроту, историю: с 1801 года лорд Элгин, посол Великобритании при Великой Порте, снимал со стен и переправлял в Англию скульптурное убранство Парфенона. К 1807 году, когда он открыл в Лондоне привезенную эллинскую скульптуру для обзора публики, в его коллекции находилась большая часть фриза, метоп, фигур с фронтонов Парфенона, а также одна из кариатид и ионическая колонна Эрехтейона и другие греческие древности. С 1816 года древнегреческая скульптура, приобретенная британским правительством у Элгина, выставляется в Британском музее. Это первое масштабное знакомство Европы с пластическим наследием Древней Греции, в его наивысшем воплощении – с архитектурной скульптурой периода классики. До этого времени о скульптуре Парфенона знали по текстам, копиям и отдельным зарисовкам, которые путешественники привозили в Западную Европу. Существует предположение, что такие зарисовки могли видеть Джулиано да Сангалло и Рафаэль.

[13] Рельефы Флаксмана на тему «Античная драма. Греческая комедия и Греческая трагедия» и «Современная драма. Шекспир и Мильтон» украшали театр Ковент Гарден, созданный в 1808–1809 гг. Робертом Смирке. После пожара 1856 года Э.М. Барри построил новое здание, и рельефы были перенесены уже на его фасад, сохранившийся до наших дней. Это произведение стало одним из самых ранних примеров влияния эллинской пластики на европейское искусство.

[14] Среди самых значительных, известных Флаксману, была и коллекция У. Гамильтона, британского посла в Неаполитанском королевстве в последние десятилетия XVIII века, куда входило собрание древнегреческих ваз очень высокого качества.

[15] Иллюстрации к поэмам Гомера были опубликованы в 1793 году. Вместе с более поздними − к Эсхилу и Данте – в виде гравюр они нашли распространение по всей Европе.

[16] Предпосылкой для этого становится вспыхнувший еще в середине XVIII века в Европе интерес к находившимся на территории Османской империи греческим памятникам, прежде всего архитектурным. И хотя этот интерес проявляется и в других странах, наиболее ясное и действенное выражение он находит именно в Британии, где Общество Дилетантов организовывает экспедицию архитекторов Дж. Стюарта и Н. Реветта в Грецию (1751–1754, с участием шотландского художника Г. Гамильтона). Экспедиция выполняет обмеры и зарисовки афинских памятников, в том числе Парфенона, и привозит их в Лондон. Спроектированный в 1758 году Стюартом храм в дорическом ордере стал первой, основанной на прямом изучении подлинников, копией греческого храма в Европе.

[17] Свое наиболее убедительное выражение Greek Revival находит в английском неоклассицизме и, прежде всего, в английской и шотландской архитектуре. Значимым его примером является и деятельность Лео фон Кленце в Мюнхене и Афинах.

[18] Конечно, не всегда подражание «очерковому» стилю Флаксмана приводило художника к Greek Revival. В частности, после его пребывания в Париже в 1802 году там были опубликованы (1803) его иллюстрации к Гомеру и Эсхилу. Многие французские мастера, среди которых Давид, Энгр, Жерико, были ими увлечены и копировали их, но фактически никто из них к этой линии не примкнул, и это уже имеет отношение к особенностям национальной школы, развивавшейся по иному пути. В этом плане трудно согласиться с высказанной С. Симмонс в другой ее работе точкой зрения о значительном влиянии Флаксмана на «визуальный словарь» и живописную технику Энгра. Но это лишь подтверждает, что творчество Флаксмана стало заметным фактором в распространении альтернативной линии внутри неоклассицизма.

[19] Об иконографических особенностях и текстовых источниках самого значительного произведения Карстенса «Ночь и ее дети: Сон и Смерть». Анализ, проведенный автором, доказывает, что, несмотря на ориентацию на греческие литературные источники (Гесиод, Павсаний), определившие выбор персонажей, их аллегорические смыслы и функции, образный строй и формально-стилистическая трактовка восходят к рельефам римских саркофагов и итальянской живописи XVI века.

[20] Тем не менее, следует иметь в виду, что в Германии понимание и пересмотр образцового статуса итальянского искусства имели заметно иную судьбу, нежели в той же Франции или Англии. Именно немецкая колония художников в Риме в XIX веке оставалась наиболее многочисленной, из-за чего в немецкой художественной культуре возникло понятие «германские римляне», и эта ситуация сохранялась и в эпоху символизма (вспомним «Римский кружок», состоящий из Адольфа фон Гильдебрандта, Ханса фон Маре и Конрада Фидлера). Среди факторов, резистентных влиянию французского искусства XIX столетия, без сомнения, была и деятельность Гёте в начале века, устраиваемые им в Веймаре конкурсы для художников и собранная им там же значительная коллекция, в которой важное место занимали произведения Карстенса.

[21] Конечно, рубеж XVIII–XIX веков – это еще ранний этап глубокого исторического познания и понимания средневековой духовной и художественной культуры, который сопровождается генезисом такого феномена как медиевализм, ставшего одной из важнейших тенденций развития европейской ментальности в XIX веке. В интересующем нас аспекте медиевализм выражается в изучении, копировании, подражании средневековым памятникам архитектуры и изобразительного искусства, и важно подчеркнуть, что его влияние в этом столетии оказывается более значительным, чем Greek Revival, а сам он превращается в часть политической, культурной, эстетической платформы (не единственной, но очень влиятельной), на которой разные национальные школы формируют свои представления о собственной национальной идентичности, разрушая ориентированную на унификацию, академически трактованную образцовость античного и ренессансного искусства. Это утверждение справедливо в отношении Франции, Британии, Германии (в Испании идентичные процессы начинаются несколько позже, во второй половине XIX столетия).

[22] Имеется в виду творчество Карла Фридриха Шинкеля, на котором мы остановимся ниже.

[23] В своей книге «К.Д. Фридрих и сюжет пейзажа» Й. Корнер [Koerner 2009, p. 278] очень точно указывает: «У Фридриха это проявляется <…> и в пристрастии художника к готике. Ностальгия по Средневековью пронизывает как отдельные мотивы в искусстве Фридриха, такие как монахи, разрушенные церкви, алтарные образы и визионерские соборы, так и всю формальную «систему» художника, например, его отчасти архаизирующее предпочтение композиционной симметрии, характерной для схематического религиозного искусства Средневековья и его особая живописная манера, которую современники, такие как Рамдор, понимали как сознательное подражание «старому немецкому» стилю, увиденному у Альбрехта Дюрера и его современников».

[24] Важно отметить в этом плане, что оба художника получают профессиональное художественное образование в академиях, где сильно развит пейзажный жанр – в Лондонской королевской академии художеств и Датской королевской академии изящных искусств в Копенгагене – и эта ситуация нетипична для академического образования. Подобное отношение к пейзажному жанру, очевидно, было результатом более умеренной нормативно-регламентирующей образовательной политики, характерной для этих академий, и отличающей их от французской.

[25] «Действительно, в 1817 году он (Фридрих – К.Л.) отказался посетить Рим, опасаясь, что опыт более богатого пейзажа может разрушить его духовный аскетизм. <…> он оставался тверд в убеждении, что «мрачная и скудная природа севера лучше всего подходит для воплощения религиозных идей».

[26] На основе сопоставления одной и той же темы «Пейзаж с радугой» И.А. Коха и К.Д. Фридриха, автор сравнивает тип идеального итальянского пейзажа И.А. Коха, восходящего к античным литературным источникам и зарождающимся в творчестве Фридриха типом национального немецкого пейзажа.

[27] Исследование посвящено возникновению «национальной живописи» в творчестве Фридриха.

[28] Автор трактует средневековую эпоху и средневековую образность как источник духовно-спиритуалистического идеала и их визуализации.

[29] Книга о роли Шинкеля в распространении архитектуры неоклассицизма в Пруссии.

[30] Ему удается создать специфический национальный вариант, получивший название «прусский эллинизм».

[31] В той же степени и по тому же типу компромиссными являются и псевдоготические постройки Шинкеля, напр. Фридрихсвердерше Кирхе в Берлине, 1824–1831 (ныне Музей К.Ф. Шинкеля).

[32] Оно высказано уже в его «Сердечные излияния отшельника – любителя искусств» 1797 г.

[33] Речь идет о специфике перехода в творчестве назарейцев от конкретных исторических фактов и явлений к уровню символического обобщения и репрезентации, от истории к символизму.

[34] Иоганн Фридрих Овербек, «Италия и Германия», 1811–1828, холст, масло, Новая Пинакотека, Мюнхен. Картина визуализирует дихотомический ряд (природа Италии / природа Германии, Рафаэль / Дюрер, Суламифь / Мария), где каждая сторона описывает (и гипостазирует) два духовно-культурных типа – итальянский и немецкий. Овербек начал писать это полотно как ответ на картину Франца Пфорра «Суламифь и Мария» (1811), решенную в гораздо более автобиографическом ключе, и сначала тоже назвал его «Суламифь и Мария».

[35] 25 лоджий располагаются вдоль южного фасада здания. Фрески были выполнены Корнелиусом в 1826–1840 гг. и включали два цикла: в 12 лоджиях восточного конца представлена история итальянского искусства, еще в 12 западного – история искусства северных народов, центральная лоджия посвящена Рафаэлю, творчество которого рассматривается как кульминация в развитии искусства. Лоджии Рафаэля в Ватикане были прообразом для этой работы Корнелиуса. Фрески погибли во время Второй мировой войны. О них можно прочесть в цитируемом издании.

[36] По терминологии того времени – сизальпийское и трансальпийское искусство. Ее же позднее придерживается и Воррингер.

[37] «Абстракция и вчувствование» впервые опубликована в 1908 году в Мюнхене. С интересующей нас точки зрения особенно важна вторая глава теоретической части «Натурализм и стиль».

[38] Общеизвестно отношение Жерико и Делакруа к Италии и их стремление к ее художественным сокровищам. Правда, в отличие от Жерико, Делакруа не совершил поездки в Италию, но изучал и копировал произведения итальянских художников в Лувре, чьи итальянские коллекции значительно пополнились в это время, благодаря завоеваниям Наполеона. Кроме того, они – ученики одного из образцовых представителей неоклассицизма римского толка во французской живописи – П.-Н. Герена. Тем не менее, если в лице Жерико французская романтическая школа все еще ориентируется в какой-то степени на Ренессанс (приемы подражания Микеланджело видны в «Плоте „Медузы“»), то Делакруа почти сразу, уже после 1822-го, с «Резни на Хиосе» (1824), отходит очень далеко от итальянских образцов.

[39] Давно отмеченные экспериментальная новизна живописи Делакруа и ее влияние нашли очередное конкретное визуальное подтверждение при взгляде на его монументальный ансамбль (оконч. 1861) в капелле Ангелов в Сен-Сюльпис, вновь отреставрированный в 2015–2016 гг. Устроенная в 2018 году музеем Делакруа в Париже выставка в ознаменовании окончания реставрации, на основе исторических документов, этюдов, эскизов, а также реставрационной документации, продемонстрировала масштаб как новаторства Делакруа, так и линию его влияния вплоть до полотен Марка Шагала [каталог выставки 2018].

[40] Подробнее в главе «The Primitive and the Civilized in North Africa».

[41] Прежде всего, требование «принадлежать своему времени», предписывающее обращение к современной жизни и рядом живущих людей, их правдивое изображение, и, исключающее, тем самым, сложение нормативной системы стиля.

[42] См. об этом главу «The Nature of Realism» в одной из самых значимых теоретических работ о реализме [Nochlin 1971, p. 13–56]. О развитии французского искусства от романтизма к реализму с точки зрения факторов, обусловивших рождение модернизма, см. главу «The Invention of the Avant-Garde France, 1830–1880» того же автора [Nochlin 2018, p. 1–18].

[41] Прежде всего, требование «принадлежать своему времени», предписывающее обращение к современной жизни и рядом живущих людей, их правдивое изображение, и, исключающее, тем самым, сложение нормативной системы стиля.

[42] См. об этом главу «The Nature of Realism» в одной из самых значимых теоретических работ о реализме [Nochlin 1971, p. 13–56]. О развитии французского искусства от романтизма к реализму с точки зрения факторов, обусловивших рождение модернизма см. главу «The Invention of the Avant-Garde France, 1830–1880» [Nochlin 2018, p. 1–18] того же автора.

Авторы статьи

Информация об авторе

Красимира Л. Лукичева, кандидат искусствоведения, доцент, старший научный сотрудник Государственного Института искусствознания, Москва, Россия; 125009, Россия. Москва, Козицкий пер. д. 5; lukicheva@sias.ru

Author Info

Krassimira L. Loukitcheva, Cand. Sci. (Art History), Assistant Prof., Senior Researcher, State Institute for Art Studies, Moscow, Russia; 5 Kozitsky Lane, 125009, Moscow, Russia; lukicheva@sias.ru