Художник – гражданин. Издание к 100-летнему юбилею народного художника СССР Виктора Ивановича Иванова

Наталия Д. Корина

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, natalika.7@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена новому научному изданию о творчестве народного художника СССР, академика Виктора Ивановича Иванова. Структура издания включает два равнозначных блока, первый – это опубликованные в разные годы высказывания художника, второй – монографическое искусствоведческое исследование за авторством академика Российской академии художеств В.П. Сысоева. Книга готовится при поддержке Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств РАХ и приурочена к 100-летнему юбилею мастера.

Ключевые слова:

Виктор Иванович Иванов, живопись, графика, суровый стиль, монография, 100‑летний юбилей

Для цитирования:

Корина Н.Д. Художник – гражданин. Издание к 100-летнему юбилею народного художника СССР Виктора Ивановича Иванова // Academia. 2024. № 4. С. 721−729. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-721-729

Artist-Citizen. Publication for the 100th Anniversary of People’s Artist of the USSR Viktor Ivanovich Ivanov

Natalia D. Korina

Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, natalika.7@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the new scholarly publication about the work of Viktor Ivanov, People’s Artist of the USSR and an Academician. The structure of the book consists of two equally significant sections. One section comprises articles and materials written by the artist himself, published over various years, while the other features a monographic art history study by Academician Vladimir Sysoev of Russian Academy of Arts. The publication is being prepared with the support of Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts and is timed to coincide with the 100th anniversary of the master.

Keywords:

Viktor Ivanov, painting, Graphic Arts, Severe style, monography, 100th Anniversary

For citation:

Korina, N.D. (2024), “Artist-Citizen. Publication for the 100th Anniversary of People’s Artist of the USSR Viktor Ivanovich Ivanov”, Academia, 2024, no 4, рр. 721−729. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-721-729

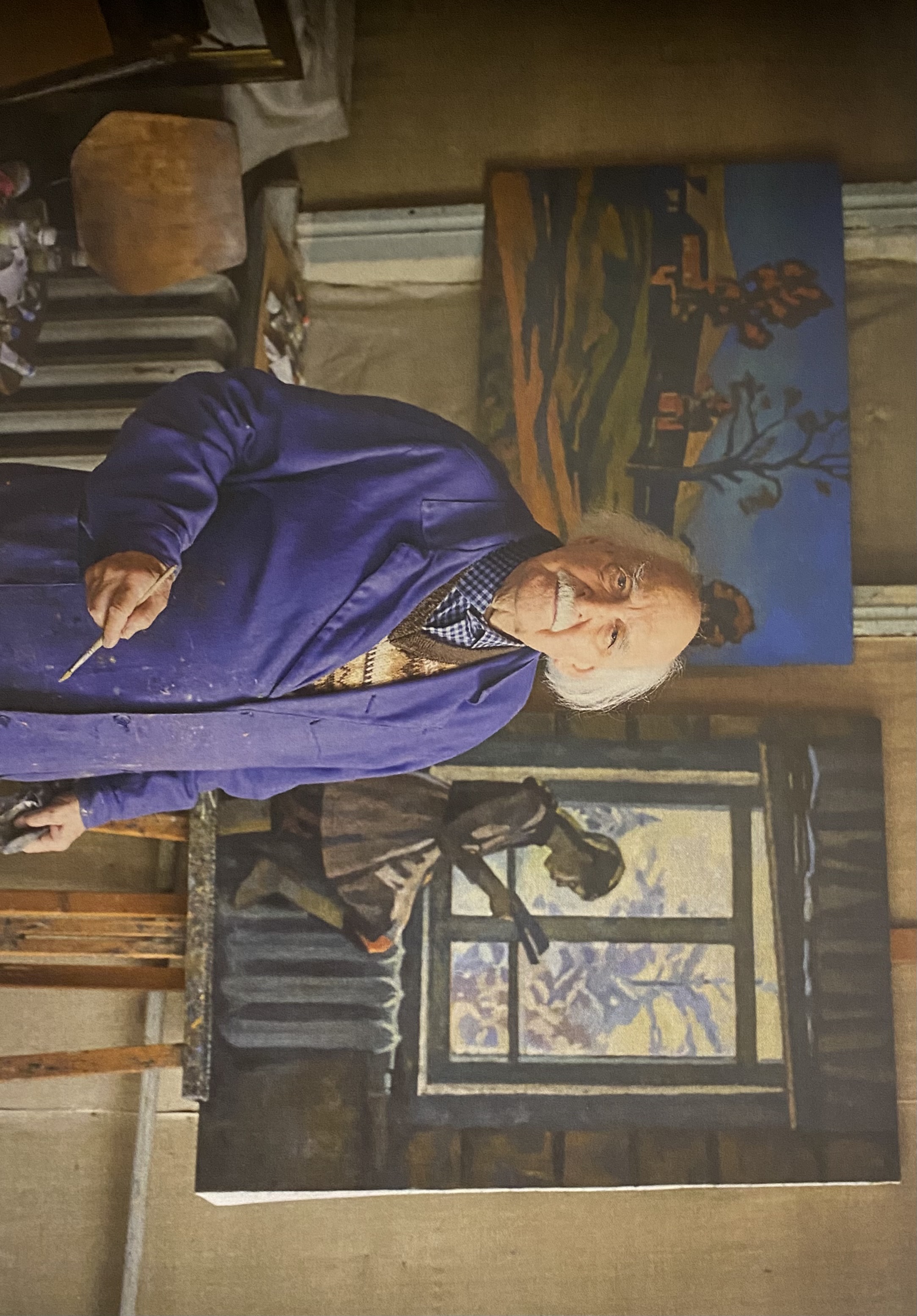

В 2024 году народный художник СССР, академик Виктор Иванович Иванов отметил свой столетний юбилей, пребывая в добром здравии и продолжая работать в мастерской. Событие само по себе неординарное и подчеркивает фундаментальный масштаб творческой личности. Виктор Иванович один из основоположников «сурового стиля», патриарх отечественной живописной школы второй половины XX века, живой классик, которому суждено было стать связующим звеном между современностью и традицией. Сам художник говорит о себе так: «Я – воспитанник Третьяковской галереи, той нравственной атмосферы, которую создавали произведения великих русских художников. Они несли духовные ценности, не подверженные, не подвластные сиюминутной конъюнктуре»[1].

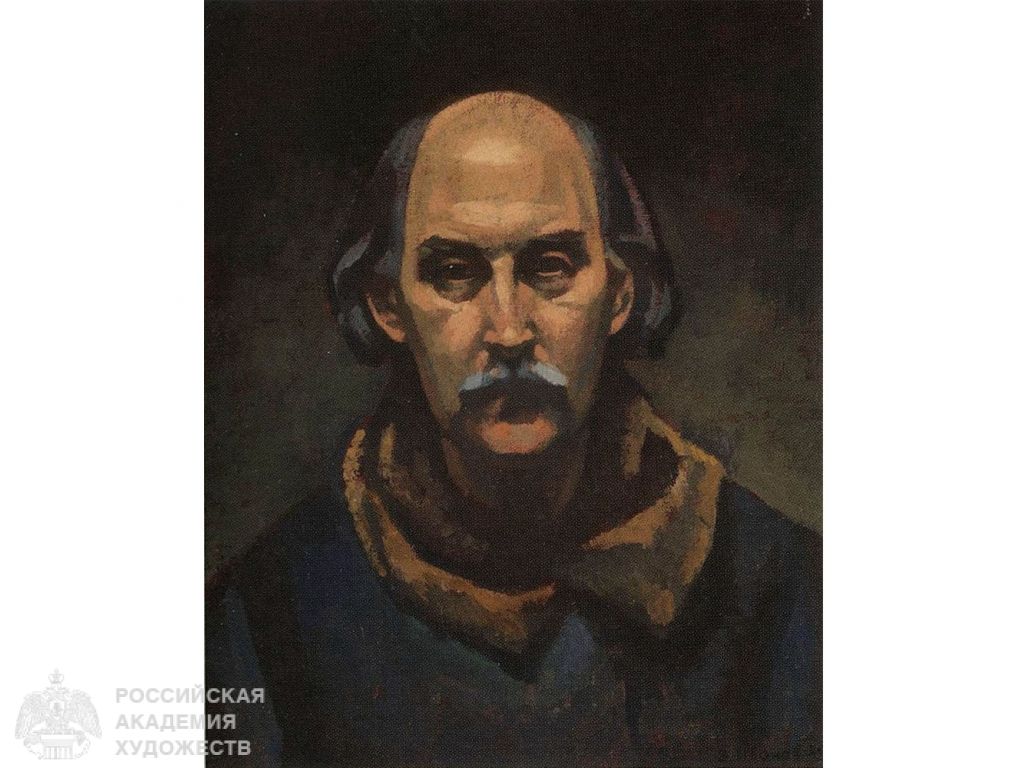

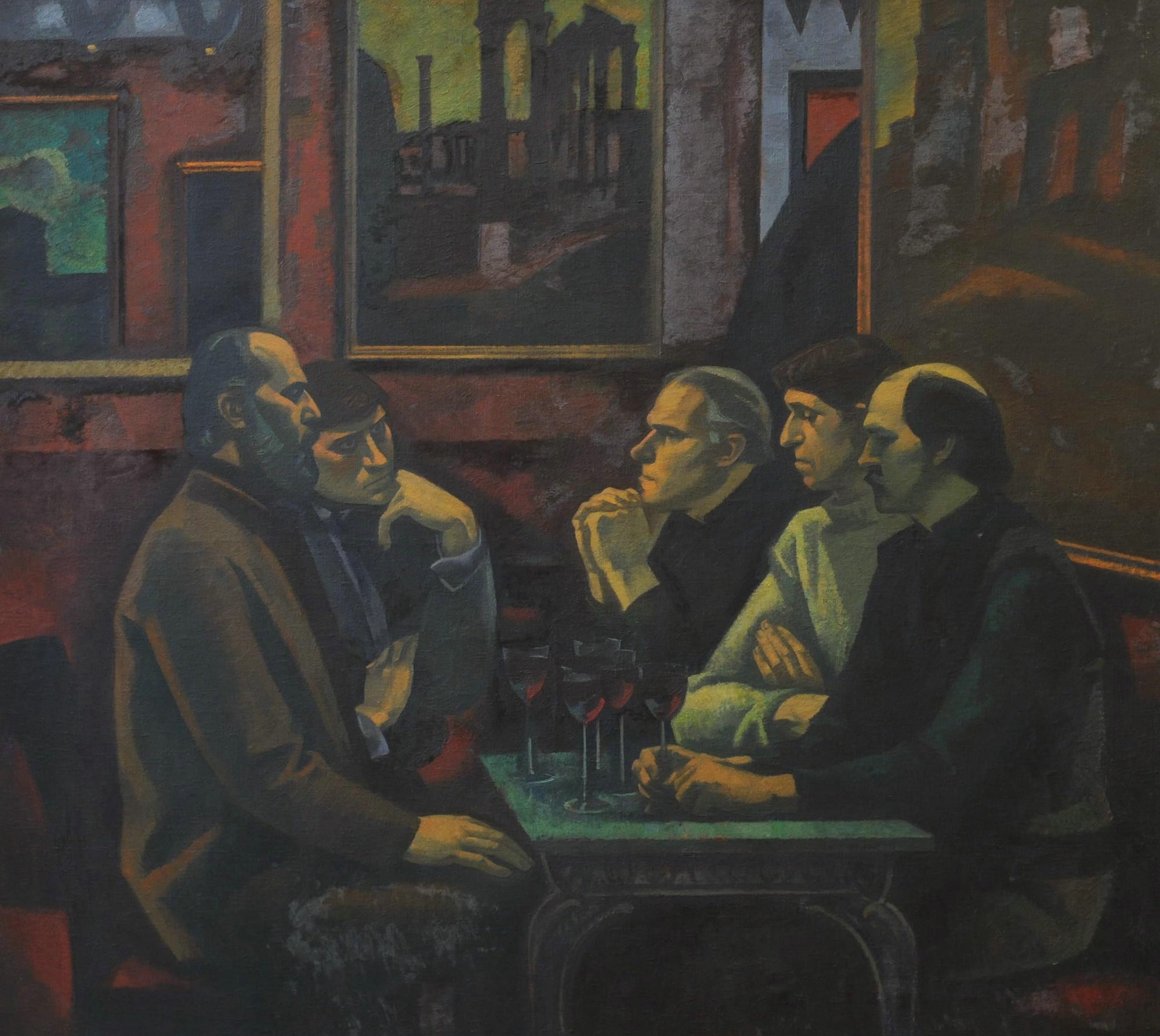

В связи с этим знаменательным событием при поддержке Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств к публикации готовится монография, задача которой – максимально объемно раскрыть многогранную натуру талантливого мастера и уникального человека во всей полноте его дарований. В обширной библиографии о творчестве Иванова настоящая работа в корне отличается от всех предшествующих. Помимо богатого иллюстративного ряда, в который войдут произведения из многих музейных и частных собраний страны, авторская идея заключается в том, чтобы показать Виктора Ивановича не только как мастера кисти, но и мастера слова. Структура издания включает две части, первая, авторства академика Российской академии художеств В.П. Сысоева, представляет собой фундаментальное монографическое исследование, в котором дается полный аналитический обзор творчества Иванова как живописца и рисовальщика. В.П. Сысоев рассматривает наследие мэтра в широком контексте художественной культуры советской эпохи, проводя параллели с произведениями других живописцев, сыгравших важную роль в развитии искусства своего времени.

Во второй части собраны тексты самого художника разных лет. В этих статьях и заметках он делится с читателями мыслями о собственном творчестве, рассуждает о вопросах искусства в целом, поднимает ряд острых и актуальных общественных проблем, разбирает исторический контекст и перспективы развития отечественной культуры. В раздел включены такие главы, как: «Биография от первого лица», «О школе», «О художниках», «Секреты мастерства», полный текст выступления В.И. Иванова на вручении ему Международной литературной премии имени М.А. Шолохова, а также интервью корреспонденту журнала «Слово», которое сегодня является библиографической редкостью, и другие интереснейшие материалы. Приведем несколько цитат. Так, например, говоря о живописи, Иванов, со свойственным ему удивительным сочетанием серьезности и иронии, сразу выделяет главное, как бы давая напутствие молодым художникам: «Я начинал с портрета, с внимания к человеку. Пейзаж, натюрморт для меня были второстепенны. Вообще, я считаю, как всегда было принято в русском академическом искусстве, что вершиной творчества художника является картина тематическая, наполненная содержанием, глубиной, философией. Но картина требует от художника и большей энергии, большей творческой отдачи. Каждой работе надо отдаваться полностью, вне зависимости от того, что ты делаешь. Потому что даже если выложишься до конца, часто получается средне, а уж если будешь работать кое-как, то совсем плохо выйдет. Все мы, от начала до конца нашей жизни, испытываем неуверенность, не знаем, получится или нет. Каждый. И еще. Никогда не жалуйтесь. Никогда не говорите, что я не могу работать, я не сделал то, что намечал, потому что у меня нет условий, нет мастерской, нет денег... Искусство не принимает никаких жалоб. Запомните! Это очень жестокая вещь. Недопустимо оправдывать свои неудачи в искусстве условиями жизни. Никому нет никакого дела, болели ли вы или кто из ваших близких, было ли вам трудно... Вы сделали работу – и все».

Столь же бескомпромиссно звучит мнение художника о таланте и его реализации: «Считаю, что если талант тебе дан, то ты должен к нему бережно и ответственно относиться. Ты обязан его реализовывать. Если ты этого не делаешь, ты – преступник и перед Богом, и перед своим народом, и перед собой. Неправильно, когда человека очень уж превозносят за талантливость. Вот вину за неосуществление своего таланта человек несет, а славу за его реализацию – нет».

Особой вехой в судьбе Иванова, как и всех его ровесников, стала Великая Отечественная война, которая началась в то время, когда он был учеником МСХШ. В своих рассуждениях художник не только подчеркивает, что именно в те годы у него сложились основные нравственные критерии и понятия, но акцентирует внимание на отношении власти к будущему изобразительного искусства, делая выводы о значении принятых тогда судьбоносных для школы решений: «Есть знаковые явления Отечественной войны. В чем знаковость? Например, в отношении государства, власти к будущему нашего искусства. Нужно было сохранить художественную школу – и ее отправили подальше от войны, в Башкирию. Более того, был приказ учеников призывного возраста из школы на фронт не брать. Вдумаемся в этот факт. Он свидетельствует о высокой нравственности общества, его духовности: казалось бы, все рушится, враг подходит к Москве, до такой ли малости людям, как школа, да еще художественная. Но нет! Государственные органы находят время, средства для того, чтобы сохранить этот цветок. Сберечь его. Это говорит о вере в победу, о заботе сохранить талантливых ребят для будущего нашего искусства! Военное время осталось у нас в судьбе навсегда, могу сказать за всех своих товарищей. Возникли навечно критерии добра и зла, с ними мы живем поныне. Что бы я ни делал, отношение к людям, отношение к творчеству, отношение к женщине, к себе – все меряется по тому, что такое добро и зло времени Отечественной войны, настолько это значительно для нравственного состояния. Те художники, которые по времени пришли в искусство позже нас, совершенно другие. И их искусство тоже. У нашего поколения все творчество выражало, главным образом, общественное содержание жизни, сама же личность художника и его чувства почти не были заметны. Они не были предметом изображения. Общественное в произведении было главным. Более молодые изменили акценты. Для них правдой стало изображение своих чувств. Искусство каждого времени неповторимо».

А вот слова мастера о свободе творчества в советское время могут кому-то сейчас показаться парадоксальными, ведь он утверждает: «Говорят, что искусство того времени и школа находились в определенных “рамках”. Да! Но в этих “рамках” мы были абсолютно свободны. У нас не было никакого ощущения ущемленности. Мы все стремились приблизиться к каким-то высоким образцам искусства. У нас был очень широкий круг интересов. Мы увлекались Репиным, и Суриковым, и Врубелем, и Ван Гогом, и импрессионистами... Не помню, чтобы мне кто-то и что-то запрещал. Ощущение полной раскованности и свободы – вот что осталось в памяти от того времени. Тем не менее искусство создавалось настоящее, большое, правдивое. Как это могло получиться? Да вот именно в силу того, что наше поколение художников, закончивших художественные институты в 40-х – начале 50-х годов, было воспитано в этой школе. Та связь с жизнью, та вера в натуру, которые вошли в наше сознание с юных лет, помогли нам стать не художниками-оформителями спущенных “сверху” идей, а самостоятельно мыслящими художниками, способными открывать идеи времени и находить художественную форму для их воплощения. Во имя воспитания такого настоящего художника школа и должна хранить и академическую требовательность, и связь с жизнью, и высокое мастерство, и нравственное отношение к человеку».

Будет уместным дать выдержку из размышлений мэтра об экспозиции залов XX века Государственной Третьяковской галереи, высказанных еще в конце 1990-х годов: «Явление шестидесятников очень важно в нашем искусстве. При его рождении сперва незаметно произошел раскол, и он со временем все разрастался и углублялся. Одна часть шестидесятников привержена реализму, другая – пошла по пути авангарда и антиискусства. На выставке показаны эти два потока, идущие параллельно, в соседствующих залах. С этого момента устроители выставки “ХХ век” навязывают зрителю идею о неизбежности в ХХI веке конца реалистического искусства и наступлении эры только авангарда и антиискусства, пытаются убедить его, что реализм в изобразительном искусстве закончился, что последняя вспышка его осталась в ранних произведениях художников 60-х годов, после чего искусство стремительно уходило от реализма, и сегодня он (реализм) стал “каменным веком” в нашей истории».

Виктор Иванович не только дает авторское определение реализму, но также раскрывает понимание необходимых условий его дальнейшего развития: «В наше время эпоха первых выпускников школы завершается. Те, кто сегодня учится в этом лицее, создадут другое искусство. Но пройденный этап нашей школы полезен, он оправдал себя, он состоялся. Эта школа дала художников, которые создали наше советское искусство второй половины XX века. Ему нет равного в мире. Такого здорового, чистого, профессионального искусства нет ни в одной стране. Вклад школы в художественную культуру огромен. Традиции школы надо продолжать. Конечно, углубляя и развивая их. Вопрос: быть реализму или его должно сменить нечто другое – пустой вопрос! Реализм – вечное искусство. Реализм не может иссякнуть. Передача натуры, жизни в реалистическом искусстве есть вечный основополагающий его принцип, способный к непрерывному развитию. Но его нужно именно развивать, а не умерщвлять путем консервирования неких внешних признаков».

Современными и актуальными своей взвешенной позицией и какой то примиряющей нотой, звучат слова Иванова об исключительной значимости индивидуального и характерного в мировых национальных школах: «Русское искусство другое, чем на Западе. Искусство – это всегда квинтэссенция национальных, нравственных, психологических, социальных черт. К примеру, у испанцев при таком жутком натурализме какая духовная тайна! Этого никто не смог соединить, а они смогли. Французское искусство отличается тем, что там форма идет впереди содержания. Всегда. А у русского искусства, наоборот, – у нас смысл, содержание, душа идут впереди художественной формы. Потому, если смотреть по французскому критерию, наше искусство слабое. А по-нашему, во французском много пустоты. И то хорошо, и это хорошо, это свойство каждого искусства. У каждого свой путь, свой характер. У нас свой. И когда говорят: а не все ли равно? Мир – един. Един. Но все разные».

Вот лишь некоторые из размышлений Виктора Ивановича, с которыми мы можем внутренне соглашаться либо нет. Но очевидно то, что в его словах, собранных в корпусе литературных материалов новой книги, узнается смелый и принципиальный характер, сила духа; последовательно и четко прослеживаются взгляды и гражданская позиция, в истинном смысле этого слова, без пошлости и современной истрепанности термина. Удивительным образом, суждения о творчестве и жизни, которые транслирует Иванов, с годами остались неизменны. Художник был непосредственным участником многих процессов отечественного искусства, свидетелем судьбоносных событий истории второй половины ХХ столетия: родился в год смерти В.И. Ленина, на его глазах шла индустриализация, коллективизация, раскулачивание деревни, тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, «хрущевская оттепель», которую сам мастер называл «слякотью», период застоя, перестройка, коренной слом 1990-х годов и, наконец, сегодняшняя эпоха, которая несет уже новые смыслы и задачи. Для Иванова определение «человек-эпоха» ‒ это не просто метафора, в нем отразилась целая жизнь, в которой он сумел сохранить веру в однажды выбранные идеалы и следовать им по сию пору!

Представляется уместным привести слова одного из крупнейших живописцев и мыслителей девятнадцатого столетия И.Н. Крамского, характеризующие образ художника-гражданина, свойственные передовым общественным взглядам второй половины XIX века: «Мне кажется справедливым, чтобы художник был одним из наиболее образованных и развитых людей своего времени. Он обязан не только знать, на какой точке стоит теперь развитие, но иметь мнения по всем вопросам, волнующим лучших представителей общества, мнения, идущие дальше и глубже тех, что господствуют в данный момент, да вдобавок иметь определенные симпатии и антипатии к разным категориям жизненных явлений» [Крамской, 1953‒1954, с. 73]. Будучи и сам реальным воплощением собственных мыслей, Крамской как никто понимал архитектонику процесса преображения «художника-человека» в «художника-гражданина» и отводил этому важную роль не только в эволюции конкретной личности, но и в развитии всей культуры эпохи. Не будет преувеличением сказать, что для второй половины XX века в отечественном искусстве воплощением такого типа творца стал В.И. Иванов. Его наследие, как живописное, так и литературное, является своеобразным продолжением традиций русской культуры века девятнадцатого с их с их человекоцентрочностью, ориентацией на нравственные смыслы и исключительным значением самосознания общества, но уже на следующем этапе. В подтверждение этому тезису можно привести и столь близкие сердцу Виктора Ивановича слова его соратника по «суровому стилю» Г.М. Коржева: «В творчестве Иванова гармонично сочетаются такие явления, как традиционность и новаторство, современность и извечные начала, он ‒ следующее звено русской живописной школы» [Иванов, 2016, с. 32].

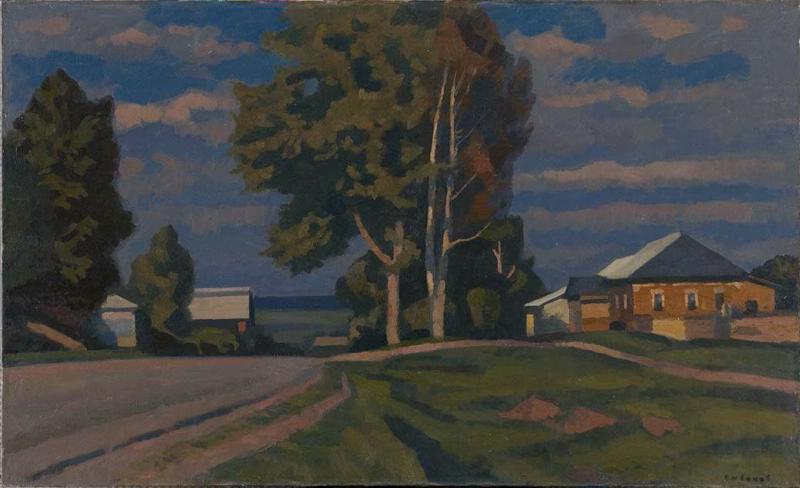

Творческий путь Иванова тоже не был тривиален. Несмотря на то, что художник родился в Москве, в его душе неразрывно сплелись два мира, которые всегда находились на разных полюсах общественной жизни, ‒ городской и деревенский. Один дает условия для творчества, другой питает и вдохновляет. Сам Виктор Иванович много раз признавался: «Художник я и городской, и деревенский. В деревне я набираю наблюдения, этюды. Москва дает мне возможность обобщить накопленные впечатления, понять и реализовать творческие замыслы» [Иванов, 2014, с. 17].

Исследователям писать об Иванове непросто. Блестяще владеющий словом, он сам рассказал о себе, своем творческом и жизненном пути, об истории создания многих знаковых полотен. Его лаконичный язык с меткими и емкими определениями как нельзя лучше соответствует строгой и бескомпромиссной живописи и мощному рисунку. «Для меня, – говорит Иванов, – жизнь народа, его облик, сущность – главное в искусстве. Я – художник рязанский, народный. Смысл моего творчества не в осуществлении той личной свободы, которую сегодня объявили приоритетом над всем и вся, а в том, чтобы выразить, насколько смогу, смысл нравственных устремлений моего народа. Какие в народе существуют нравственные движения, вот их уловить. А без этого – пустое дело! И еще! Я изображаю только то, что хорошо. Никаких карикатур на людей я не делаю. Не мое это дело. Только хорошее. Хотя про мои работы иногда говорят, что они о тяжелой, изнурительной жизни написаны. Ничего подобного! У меня смысл другой: посмотрите, какой в этих тяжелых условиях герой-человек, какой он сильный, красивый, добрый. Он прекрасен! Вот в чем смысл».

При личном знакомстве автор статьи увидела в Викторе Ивановиче не просто художника, но человека, который каждый раз поражает силой своего характера, принципиальностью и последовательностью суждений, не меняющихся от смены общественно-политических режимов. Пример уникальный! Его философия ‒ это любовь к родной земле, уважение и восхищение земляками, людьми труда, это неподдельный патриотизм и вера в силу духа народа, его культуру и глубокие нравственные идеалы, не раз спасавшие страну в самые страшные моменты ее истории. Хочется, чтобы каждый, взявший эту книгу, озаглавленную – «Художнику нужна несвобода от нравственных устремлений народа...» ‒ есть кредо мастера, которое он не устает повторять, смог прочувствовать всю глубину его искусства и мыслей; кто-то впервые, а кто-то заново открыть для себя русского художника Виктора Иванова. «Меняются стили, течения – это закономерно, но есть природные данные, от которых невозможно художнику уклониться. Уклонившись в другую сторону, он теряет силу и дар Божий. <...> Художникам в процессе развития неоднократно приходится восстанавливать ту сущность, которая определяет их творческую индивидуальность. На протяжении многих лет творчества постоянно возникает желание пробовать что-то новое. Но изменяя своей сущности, можно заблудиться, потерять ориентиры и попасть в ловушку эксперимента. От себя нельзя уходить» [Иванов, 2014, с. 20].

Виктор Иванович Иванов, не предавая дара, данного ему Богом, верен этому принципу всю жизнь. С той же энергией и пылким чувством, что и много лет назад, он продолжает говорить о вечных ценностях – справедливости, верности отчизне, простоте и нравственной силе народа – через свои холсты и литературные статьи, а нам, зрителям и читателям, надо только суметь увидеть и понять эти непреходящие истины.

Литература

- Крамской 1953‒1954 ‒ Крамской И.Н. Переписка. Т. 2. М.: Искусство, 1953‒1954.

- Иванов 2014 ‒ Виктор Иванов. Одной судьбой с народом. Рязань, 2014.

- Иванов 2016 ‒ Виктор Иванов. Живопись и графика из собрания Института русского реалистического искусства, государственных музеев и частных собраний. М., 2016.

References

- Kramskoy, I.N. (1953‒1954), Perepiska [Correspondence]. T. 2. Iskusstvo [Art], Moscow, USSR.

- Viktor Ivanov (2014), Odnoy sud’boy s narodom [Being one with the people’s destiny]. Ryazan’, Russia.

- Viktor Ivanov (2016), Zhivopis' i grafika iz sobraniya Instituta russkogo realisticheskogo iskusstva, gosudarstvennykh muzeyev i chastnykh sobraniy [Painting and graphic art from the collection of the Institute of Russian Realist Art, state museums and private collections]. Moscow, Russia.

[1] К 100-летию Виктора Ивановича Иванова в Государственной Третьяковской галерее (23.07.2024 – 20.10.2024) была устроена юбилейная выставка художника (прим. ред.).

Авторы статьи

Информация об авторе

Наталия Д. Корина, кандидат искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; natalika.7@mail.ru

Author Info

Natalia D. Korina, Cand. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; natalika.7@mail.ru