О передвижниках и выставке в Третьяковской галерее

Татьяна В. Юденкова

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, udenkovatv@mail.ru

Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия, IudenkovaTV@tretyakov.ru

Аннотация

Статья посвящена выставочному проекту «Передвижники», организованному Государственной Третьяковской галереей. Последняя большая выставка членов Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ) прошла более пятидесяти лет назад. Интерпретация творчества передвижников на протяжении всего ХХ‒ХХI веков страдала перегибами и вульгаризированным подходом. Целью выставки стала актуализация наследия передвижников 1870–1890-х годов. В первой части экспозиции поставлена задача раскрыть многомерность смыслов главных шедевров того времени, освободив от штампов и стереотипов, сковывающих понимание. Во второй части, условно называемой «Передвижники вне передвижничества», представлены произведения мастеров, выбывших из ТПХВ. Это они совершили яркий прорыв в живописные пространства модерна, символизма, импрессионизма, неорусского стиля, но ростки этих процессов демонстрировались в том числе и на передвижных выставках с конца 1870-х. В статье уделено внимание структуре выставки и описанию каждого раздела, а предваряет ее краткая информация о практической деятельности ТПХВ как выставочной институции, которая обычно интересует специалистов в меньшей степени.

Ключевые слова:

передвижники, передвижничество, Товарищество передвижных художественных выставок, ТПХВ, передвижная выставка, модерн, символизм, импрессионизм, неорусский стиль

Для цитирования:

Юденкова Т.В. О передвижниках и о выставке в Третьяковской галерее // Academia. 2024. № 4. C. 541‒560. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-541-560

On Peredvizhniki (the Itinerants) and the Tretyakov Gallery exhibition

Tatiana V. Yudenkova

Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, udenkovatv@mail.ru

State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia, IudenkovaTV@tretyakov.ru

Abstract

The article considers the exhibition project dedicated to ‘Peredvizhniki’ group of artists (known also as the Itinerants or the Wanderers) organized by the State Tretyakov Gallery. The last large exhibition of members of the Society of Itinerant Art Exhibitions took place more than fifty years ago. The interpretation of the work of the Peredvizhniki throughout the 20th and 21st centuries suffered from prejudices and a vulgarized approach.

The present exhibition aims to actualize the Itinerants’ heritage of the 1870s-1890s. The first part of the exposition follows the task of revealing the multidimensionality of the major masterpieces of that time, to free them from clichés and stereotypes that constrain understanding. The second part, provisionally titled ‘The Peredvizhniki outside the Peredvizhniki Mouvementʼ presents the works of the Peredvizhniki who dropped out of the group. They are the ones who made a vivid breakthrough into the pictorial spaces of Art Nouveau, Symbolism, Impressionism and Neo-Russian style, but the sprouts of these processes were forming within the Society since the late 1870s. The article pays special attention to the structure of the current exhibition and the description of its every section, preceded by brief information on the practical activity of the Peredvizhniki as an exhibiting body which usually attracts less interest from the specialists.

Keywords:

Peredvizhniki artists (the Itinerants), Peredvizhniki movement, Society of Itinerant Art Exhibitions, Itinerant exhibition, Art Nouveau, Symbolism, Impressionism, Neo-Russian style

For citation:

Yudenkova, T.V. (2024), “On Peredvizhniki (the Itinerants) and the Tretyakov Gallery exhibition”, Academia, 2024, no 4, pp. 541‒560. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-541-560

Товарищество передвижников (Товарищество передвижных художественных выставок, ТПХВ) вошло в историю отечественной культуры позапрошлого века как яркое творческое объединение художников. Ядро его членов составили ведущие мастера эпохи – Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Василий Максимов, Григорий Мясоедов, Илларион Прянишников, Николай Ярошенко и другие. Они оставили яркий след в истории отечественной живописи, и сегодня наследие передвижников представляет общепризнанную классику русского искусства, его золотой фонд. Без них судьбы отечественной живописи были бы иными. Главным завоеванием передвижничества стало создание внушительного блока произведений, ценность которых определяется не только и не столько отображением социальных противоречий эпохи, сиюминутных «вопросов дня», политических симпатий того или иного художника, как принято обычно презентовать их искусство, сколько глубиной проникновения в суть происходящего и широким охватом русской жизни. В годы советской власти было сформировано искаженное и плоское представление об искусстве передвижников как о литературе для неграмотных. Акцент на сюжете и острый социально-критический пафос во многом и надолго отвлекли специалистов и зрителей от подлинных смыслов этого искусства и от художественного качества произведений

В истории русского искусства традиционно уделяют внимание, прежде всего, живописи передвижников, способствовавшей формированию магистрального (реалистического) направления в художественной культуре последней трети XIX столетия. Напротив, анализ непосредственоо практической деятельности ТПХВ как выставочной институции специалистов интересует в меньшей степени. Разговор о выставочном проекте «Передвижники» в Третьяковской галерее хотелось бы предварить необходимой информацией о самом объединении, его целях и задачах.

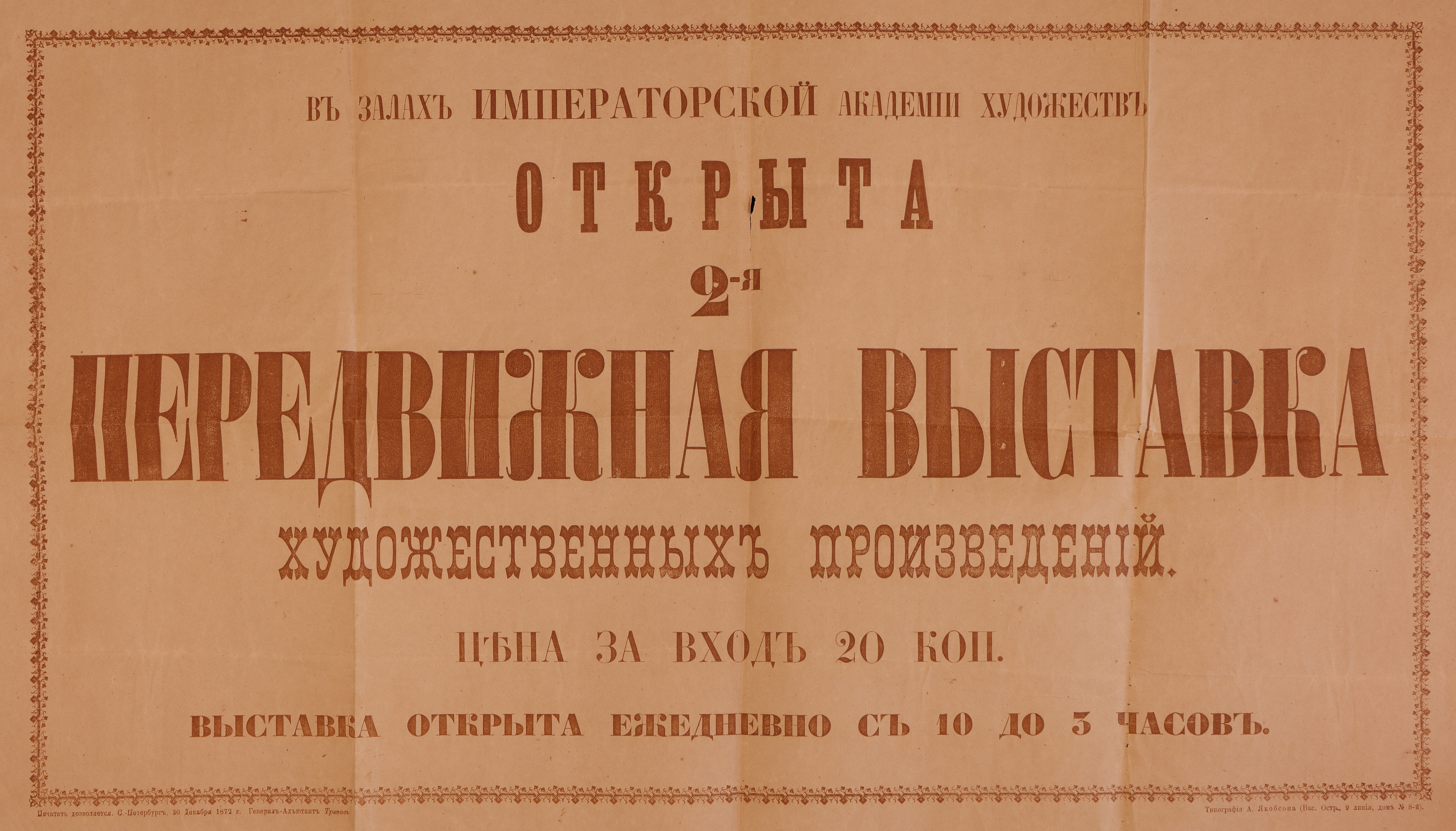

Товарищество передвижных художественных выставок существовало более 50 лет (1870–1923). За этот период передвижники организовали 48 выставок, в которых участвовало более 10 тысяч произведений 550 художников (ил. 1).

Некоторые краткие, но важные сведения, обозначенные пунктиром в этой статье, помогут составить представление о масштабе явления, его значении, также немного об уставе, структуре объединения, его устройстве и немного о выставочной деятельности ТПХВ [Юденкова 2024, с. 10‒22].

Согласно уставу, утвержденному в 1870 году, заложившему основание Товарищества передвижников, первые две главные цели имели художественно-просветительский характер и определили ценностные ориентиры объединения. Свою задачу передвижники видели в эстетическом образовании российского зрителя – «доставлении жителям провинций возможностей знакомиться с русским искусством и следить за его успехами» [ТПХВ 1987, c. 57] и «развитии любви к искусству в обществе» [Там же], другими словами, это означало расширение круга любителей искусства, симпатизирующих всему отечественному. Этим целям и служило устройство передвижных выставок по всей европейской части Российской империи, а средством для их реализации было обеспечение свободной продажи произведений. В этом основатели Товарищества видели свою миссию, эстетический выбор и социальную ответственность.

Учреждение ТПХВ открыло новую страницу в истории художественной культуры России XIX века – художники получили полномочия продвигать свое искусство посредством выставок, продажей произведений и художественных изданий, подчеркнем, без посредников в виде академического начальства или чиновников.

Выставочная деятельность ТПХВ во многом сформировала не только художественную жизнь страны, охватывая своей многолетней просветительской практикой несколько десятков городов европейской части Российской империи, но определила ценностные ориентиры искусства той поры: приоритет свободы творчества и этической его составляющей по отношению к коммерческим интересам.

Передвижники быстро завоевали вкусы столичного и провинциального зрителя и конечно стали законодателями моды в эту пору. Именно они заставили общество пересмотреть отношение к современному искусству, к его собиранию присоединялось все больше коллекционеров и любителей искусства, в том числе и в провинции, их выставки способствовали учреждению художественных классов и школ, частных галерей и музеев, разного рода обществ любителей искусства. В конце 1870-х годов император Александр II посетил их выставку и приобрел несколько картин; с середины 1880-х частым гостем, а потом и первым посетителем передвижных выставок стал Александр III, приступивший к созданию Музея русской живописи – будущего Русского музея в Петербурге; его политику продолжил Николай II, также покупавший картины с передвижных выставок.

В городах, где чаще всего они проходили, формировались эстетические потребности широкой публики, и взращивалась культура визуального восприятия. В этом смысле вклад передвижников в историю русской художественной культуры несоизмерим с другими объединениями. Более чем за полстолетия существования объединения передвижники организовали 48 выставок. Каждая из них обычно открывалась в северной столице согласно договоренности между отделениями Петербурга и Москвы, затем переезжала в древнюю столицу, а далее в течение года совершала путешествие по пяти-шести, иногда и более городам, таким образом за весь период было организовано 308 экспозиций в 18 городах. География «странствования по широкой матушке России» [Нива 1870, с. 159] охватывала все самые крупные, по преимуществу университетские города Российской империи и не могла бы состояться без стремительного развития железных дорог, активизация строительства которых падает на 1870–1880-е годы. С начала 1870-х Россия имела разветвленную, но разрозненную сеть дорог, что создавало множество трудностей при транспортировке выставок [Гуреева 2022, c. 177–178][1]. Итак, после обязательного представления в двух столицах – Петербурге и Москве, выставка двигалась в западном и южном направлениях (Рига, Вильно, Варшава, Киев, Харьков, Полтава, Херсон, Елизаветград (до 1924, Кировоград до 2016, ныне Кропивницкий), Одесса, Кишинев, Новочеркасск, Курск, Тамбов, Воронеж, Тула, Орел, с конца 1880-х на восток и юго-восток по Волге (Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Саратов, Самара, Астрахань и так далее).

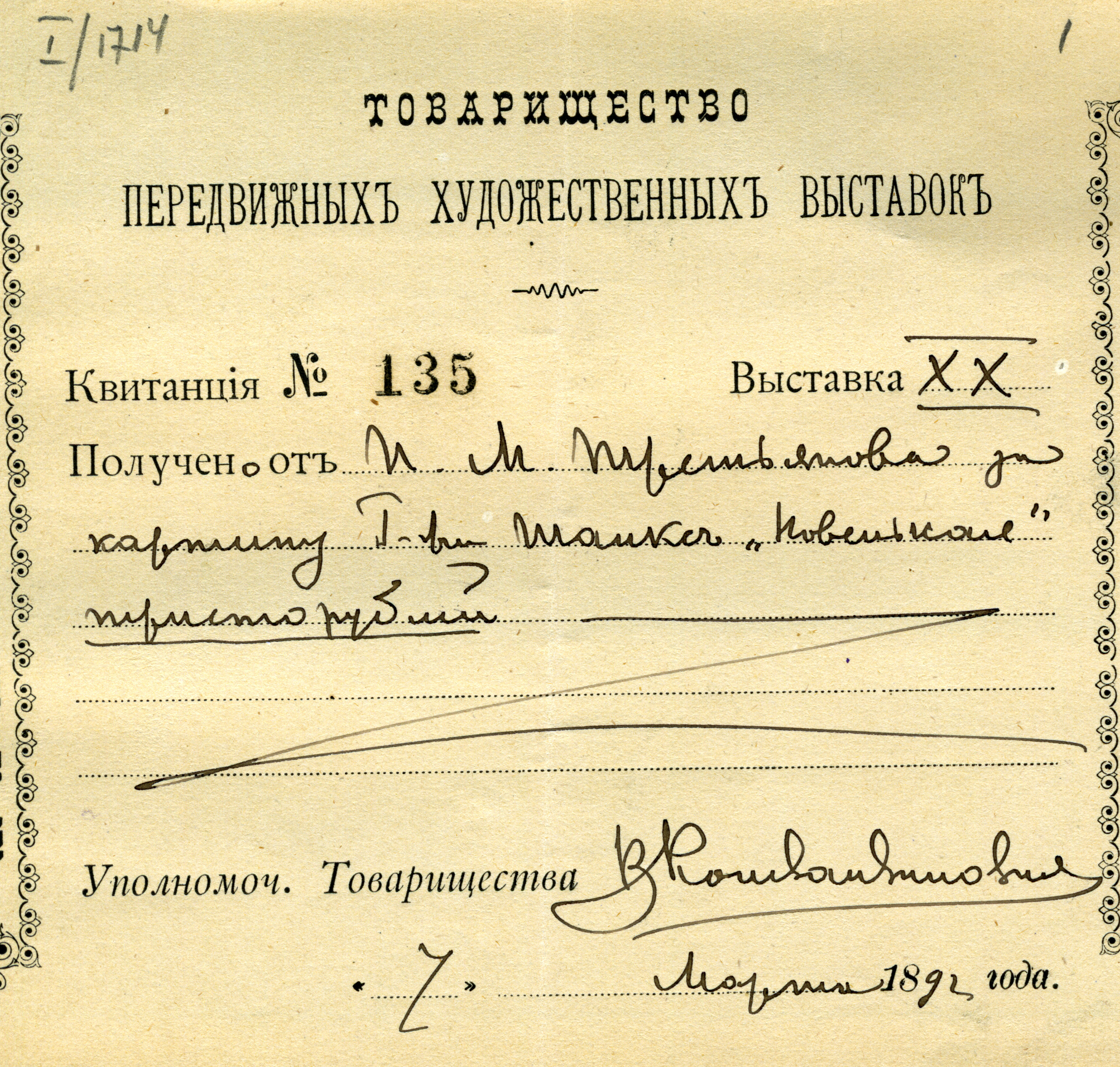

Начиная с Первой передвижной (1871) и по год празднования 25-летия ТПХВ (1897) количество поступающих для экспонирования картин стабильно росло: от 47 работ на 1-й выставке до 273 на 25-й. Всего по приблизительным подсчетам за это время было выставлено около 3500 картин. Посещаемость выставок год от года увеличивалась, но случались и спады. Самой успешной за всю историю выставок стала 13-я в Петербурге, думается, во многом это связано с картиной И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» – за шесть недель пришло более 44 тысяч человек, а в течение года ее посетило почти 76 тысяч в пяти городах[2]. А вот продажи картин стабильного роста не показывают. За первые 25 лет существования ТПХВ колебания в сбыте произведений составили от 30% до 77% с каждой выставки [ТПХВ 1987, c. 631], причем самые высокие продажи случились на Первой передвижной, давшей старт передвижникам в истории русского искусства. Средняя цена картины – 500 рублей, но разрыв между наименьшей и наибольшей стоимостью составлял приблизительно разницу в 28 раз [Там же, с. 536]. Можно ли было прожить на 500 рублей в год? – Практически невозможно. Кстати сказать, в ТПХВ действовала касса взаимопомощи, выделявшая ссуды самым нуждающимся членам и их семьям (посмертно вдовам, например).

Товарищество включало только «действующих» профессиональных художников: членов-учредителей, подписавших в 1870 году устав, членов-художников, принятых на общем собрании посредством голосования, и членов-экспонентов, получавших право представлять свои картины на выставки, но не принимавших участия ни в общем собрании, ни в расходах, ни тем более в управлении.

Члены Товарищества были обязаны предоставлять ежегодно произведения, да к тому же те, которые нигде прежде не экспонировались. Это было одним из принципиальных требований устава, невыполнение которого оборачивалось исключением из состава ТПХВ. Таким способом был решен вопрос о составе выставок – он всегда был новым и уже этим привлекательным для зрителя. В литературе часто указывают имена художников, чьи подписи стоят на уставе 1870 года, но одна треть из них «как не явившихся на [Первую передвижную. – прим. Т.Ю.] выставку со своими произведениями» [ТПХВ 1987, c. 68] автоматически выбыла. Это К.Е. Маковский, Н.Е. Маковский, В.И. Якоби, А.И. Корзухин, К.В. Лемох. Отбор картин на выставки проводило жюри, состоявшее из авторитетных мастеров. Исключение при баллотировке картин на выставку составляли работы членов-учредителей [ТПХВ 1987, c. 56, 627]. Их было всего десять: Н.Н. Ге, Л.Л. Каменев, М.К. Клодт (вышел в 1880), М.П. Клодт, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов (вышел в 1908), В.Г. Перов (вышел в 1877), И.М. Прянишников, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин), их работы принимались без обсуждения. Цены на свои полотна художники устанавливали самостоятельно.

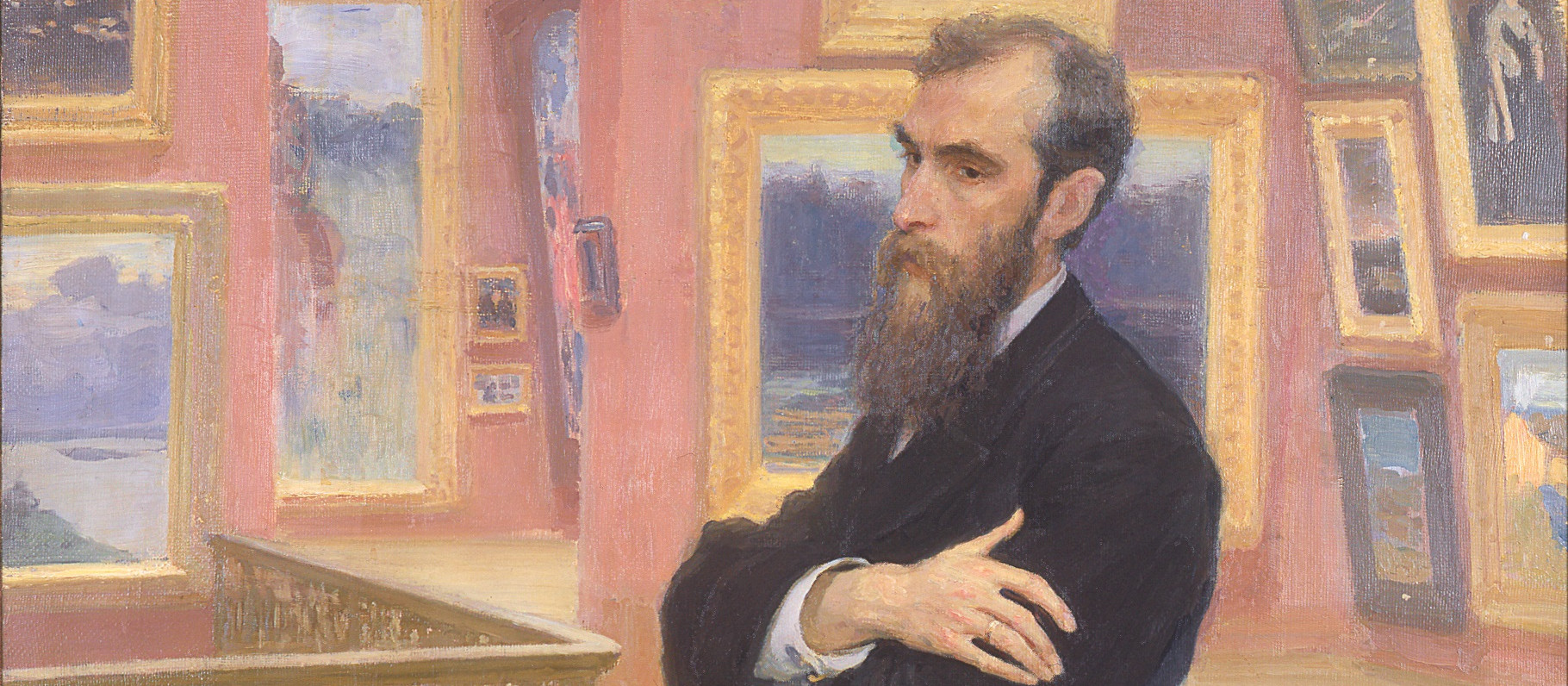

К концу XIX века в составе ТПХВ было чуть менее 50 членов (ил. 2). Многие художники, стоявшие у основания ТПХВ, к тому времени уже ушли из жизни или покинули объединение (В.Г. Перов, И.Н. Крамской, А.К. Саврасов, А.И. Куинджи, Н.А. Ярошенко и другие). Состав Товарищества изначально был неоднороден. В него входили художники различных дарований, «сил и направлений» [ТПХВ 1987, c. 538], как говорилось в отчетном докладе 1899 года: среди них – талантливые мастера, «корифеи русского искусства», «бурные и яркие» [Там же, c. 441], протестного склада, но также художники «тихого нрава», по меткому слову И.С. Остроухова, а подчас и совсем не известные не только широкому зрителю, но и специалистам. Количество членов расширялось и обновлялось, все активнее ближе к концу 1890-х.

Творческая деятельность передвижников не была ровной, да и не могла быть таковой. Они, несомненно, были воодушевлены идеей эстетического просвещения российского зрителя, дорожили экономической независимостью, но исповедовали порой несхожие взгляды.

Эстетической программы, как известно, Товарищество в первые десятилетия нигде официально не заявляло. В этом состоит одна из трудностей при анализе их деятельности.

Вопросы художественные и нравственные были тесно переплетены в сознании наиболее активных членов ТПХВ, составивших его ядро. В письмах можно встретить размышления о высшем смысле искусства, его этосе, о нравственных обязательствах художников перед обществом, необходимости движения вперед и художественном росте, о важности создания «действительно русской картины», о поиске ответа на актуальные вопросы жизни, о своем зрителе и желании угадать его запросы и многое другое. Ответственность Товарищества как творческого союза крупных индивидуальностей, доказавших передвижными выставками силу воздействия искусства на публику, ощущали на себе многие члены ТПХВ. Понятно, что речь идет о костяке объединения, ведущих мастерах: «Мы бойцы, нас немного <…> то есть настоящих» [Там же, c. 186], – признавал не раз Крамской, определяя таким образом избранность ядра передвижников и одновременно общность взглядов, которая составляла предмет его гордости, хотя именно у Крамского было множество разногласий с большинством членов, особенно в 1880-е. «Огромная сила лежит в нравственных задачах Товарищества», – писал в конце 1870-х Крамской [Переписка Крамского 1954, c. 419]. Ему вторил К.А. Савицкий в 1880-е, настаивая на тезисе «сила в единстве» [Передвижники 2024, c. 336].

Принципиально важна позиция передвижников относительно финансовых возможностей их частной инициативы в сфере искусства (ил. 3). Коммерческая составляющая являлась гарантом творческой независимости, предоставляющей «полную свободу каждому идти своей дорогой» [ТПХВ 1987, c. 316]. Однако эти положения в уставе отсутствовали, но звучали в протоколах собраний и личной переписке. Подобное осмысление деятельности передвижников позволяет перейти в иной регистр ценностей – к свободе творчества. Товарищество передвижников представляло собой союз творческих индивидуальностей, который, по существу, создал почву для рождения главных произведений русского искусства, задав определенный вектор развитию живописи последней трети XIX века.

Именно кругу, так сказать, сущностных полотен, обнаруживающих особенности художественного мировоззрения наравне с высочайшими достижениями литературы и музыки той поры, посвящена выставка «Передвижники» в Третьяковской галерее. Специфику пластического мышления своих современников прозорливо вскрыл в 1890-е молодой Д.С. Мережковский: «Называя ХIХ век эпохой крайнего отрицания и материализма, высказывают не полную истину, а только одну часть <…> ...все отрицающий ХIХ век вместе с тем – эпоха еще небывалого научного и художественного мистицизма, неутомимой потребности новых религиозных идеалов (выделено авт. – прим. Т.Ю.), подготовительной работы еще неясного, но, во всяком случае, не разрушительного, а творческого движения. В этой мучительной борьбе, в глубоком контрасте двух основных начал жизни – характерная черта ХIХ века» [Мережковский 1991, c. 173, 175].

Масштабный выставочный проект «Передвижники» (октябрь 2024 – апрель 2025) развернут в новом корпусе Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Замоскворечье. И это неслучайно. В Замоскворечье, как известно, была задумана и на протяжении четырех десятилетий формировалась галерея братьев П.М. и С.М. Третьяковых. Передвижники и Павел Михайлович Третьяков оказались крепко связаны в истории русской художественной культуры последней трети XIX века. Не будет большим преувеличением сказать, что все главные передвижнические шедевры были приобретены или получены в дар П.М. Третьяковым, который выступил едва ли не самым главным коллекционером эпохи основания, расцвета и кризиса искусства передвижников. Третьяковская галерея и по сей день является наипервейшим хранилищем искусства передвижников, лучшей части их наследия, которой и посвящена большая экспозиция в Кадашах (ил. 4).

Выставка «Передвижники» в Третьяковской галерее представляет лучшее, что было создано членами и экспонентами Товарищества за первые три десятилетия его существования. Согласно концепции проекта, что следует особым образом подчеркнуть, на выставке представлены только те картины, которые участвовали в передвижных выставках (кроме последнего раздела). Именно эти полотна были специально написаны для передвижных и определяли «лицо» передвижничества для публики. Большинство картин, вошедших в состав выставки, совершило «полный круг путешествия» по российской провинции, расширяя эстетические горизонты зрителя. Исключение составляли те немногие произведения, которые были оставлены в столицах по причине большого формата, сняты по цензурным соображениям или не «отпущены» владельцами в путешествие, что составляло большую проблему для правления ТПХВ, так как вопрос качества выставок оставался всегда наиважнейшим.

На выставке «Передвижники» в Третьяковской галерее представлено около 150 произведений из 15 музеев 40 ведущих мастеров, входивших в ТПХВ в разное время. Следует иметь в виду, насколько непрост был отбор картин для каталога и выставки, так как за более чем 50-летнее существование Товарищества в передвижных выставках участвовало более 10 тысяч произведений живописи, графики и даже скульптуры 550 художников (членов и экспонентов ТПХВ).

Экспозиция, посвященная искусству передвижников, является первой, после долгого, более чем 50-летнего перерыва. Последняя большая выставка прошла в 1970–1972 годах, она была приурочена к 100-летию со дня учреждения устава ТПХВ и Первой передвижной и проходила в крупнейших музеях Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Киева, Минска. Такой перерыв не мог быть простой случайностью и связан с отсутствием потребности у крупных федеральных музеев в организации подобных выставок[3].

В 1970-е и последующие годы для исследователей гуманитарной сферы заметно расширилось поле деятельности. В истории искусства постепенно снимались многие гласные и негласные запреты идеологизированного искусствознания 1930–1950-х, начинался процесс освоения новых стилей и имен, прежде всего, искусства рубежа ХIX–XX веков, искусства Серебряного века, понятно, что начало этим сдвигам было положено в эпоху оттепели 1960‑х. Со второй половины 1980-х – в 1990-е годы искусствоведы перешли к активному изучению авангарда, а искусство XIX века медленно отходило на периферию исследовательских интересов. Этот процесс самым тесным образом связан с тем, что происходило в культуре 1930–1950-х в условиях ужесточения идеологического контроля «на фронте изоискусства». Конечно, это коснулось и советского искусствознания. Тогда передвижников позиционировали как исключительных двигателей русского освободительного движения, «певцов социальных бурь», наделяя их великой прогрессивной миссией создания демократического реализма в качестве единственного образца для формирования искусства соцреализма, призванного обсуживать классовые интересы рабочих и крестьян. Искусство передвижников, быть может, пострадало не меньше, чем искусство 1900–1920-х годов. Их картины стали безжалостным инструментом в борьбе с «буржуазным индивидуализмом» художников из объединений «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет», «4 искусства», ОСТ, «Маковец» и других. Интерпретация передвижников страдала перегибами и вульгаризированным подходом, излишне педалировались идейность, критический и социальный пафос, политизированность, назидательность их живописи («искусство – ученик жизни»). Тогда и произошла своего рода «передозировка» передвижничеством, которое намеренно и во многом искусственно связывали с народническим движением и даже с революционным подпольем. Такого рода настойчивая, во многом легковесная пропаганда искусства нанесла непоправимый вред восприятию отечественной живописи второй половины XIX века. Инерция подобного отношения развивается до сих пор. Имена В.Г. Перова, И.И. Шишкина, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого, Н.А. Ярошенко и многих других вызывают у специалистов-гуманитариев, критиков и искусствоведов, формировавшихся в 1960-е и далее или у их учеников, и далее – учеников ‒ учеников, молодых и начинающих искусствоведов, мягко говоря, отталкивавшее чувство, фиксируя произошедший разрыв в изучении этого периода истории искусства, который вылился в отсутствие заинтересованности и желания разобраться в художественном контексте. Это, с одной стороны (ил. 10).

С другой, все главные передвижнические шедевры второй половины XIX века публиковались в школьных учебниках, и это, несомненно, принесло определенную популярность этому искусству – многие полотна по сей день хорошо знакомы публике. Узнаваемость многих шедевров использовали в массовой культуре XX века посредством производства сувенирной продукции, в том числе и насаждая дурной эстетический вкус.

В контексте сказанного, нельзя не упомянуть группу ученых Москвы и Петербурга, заложивших основы более глубокого и взвешенного понимания значения этого периода в истории русского искусства. Назову труды Н.Н. Дмитриевой, Д.В. Сарабьянова, Г.Ю. Стернина, Г.Г. Поспелова, М.М. Алленова, А.Г. Верещагиной, В.А. Леняшина и других.

Таким образом, цель выставки – актуализация наследия передвижников 1870–1890-х годов. В первой, бóльшей части экспозиции, посвященной искусству передвижников, поставлена задача раскрыть многомерность смыслов главных шедевров того времени, освободить от плоских штампов и набивших оскомину стереотипов, сковывающих его понимание. Во второй, меньшей ее части, условно называемой «Передвижники вне передвижничества», представлены произведения, созданные в 1900‒1910-е мастерами, покинувшими ТПХВ в начале ХХ века и составившими гордость и цвет искусства Серебряного века.

Выставка открывается собранием портретов главных художников-передвижников, по существу, определявших выставочную деятельность ТПХВ, бывших его лидерами и влиятельными мастерами. Это «коренные» члены Товарищества. Они сами себя подчас так называли – «коренниками», то есть стоящими у корня – основания ТПХВ.

Краткое представление легендарной Первой передвижной знаменует важный этап в становлении реализма, начало «эры передвижников» в русском искусстве. Ее открытие, состоявшееся 28 ноября 1871 года в Петербурге в залах Академии художеств, отмечает естественным образом «нижнюю границу» выставочного проекта.

Успех Первой передвижной превзошел все ожидания. Скупая на похвалу критика сообщила о трех переизданиях каталога и о продаже более 25 картин. «...Едва ли еще когда на Руси публика встречала такую массу высоких произведений наших отечественных талантов, собранных вместе. Сильнейшие представители почти всех родов живописи <…> в лучших образцах своих»[4]. Кто-то из современников назвал выставку «громовой», действительно, это был триумф современного искусства, получившего признание у публики. Ряд картин был настолько важен и серьезен, что они сразу вошли в большую историю русского искусства. Прозорливый Крамской выделил несколько произведений Первой передвижной. Среди пейзажей он отметил картину «Грачи прилетели»[5] (1871, ГТГ) А.К. Саврасова, выявив ее сердцевину: «…душа есть только в „Грачах“» [Крамской 1965–1966, с. 103]. Эти слова вошли во все учебники по истории отечественной живописи, закрепили вклад художника в сокровищницу русского пейзажа и подчас даже утрачивают авторство Крамского.

И словно из XXI века «протягивают руку» саврасовским грачам рожденные через полторы сотни лет после Первой передвижной, неуклюжие и очаровательные своей наивной стилистикой исполнения деревянные «Грачи прилетели» (2023, ГТГ) современного скульптора и живописца Николая Полисского[6]. Их присутствие на выставке, более того факт их появления «на свет божий» обнаруживает неизменно присутствующую, для кого-то видимую, а для кого-то невидимую глубинную связь нашего времени с искусством позапрошлого столетия.

Возвращаясь к Первой передвижной, нужно сказать, что главным полотном стала историческая картина Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871, ГТГ). Написанная к 200-летнему юбилею со дня рождения царя-реформатора, она вскрывала противоборство не только старой, допетровской Руси и новой, отстраиваемой на европейский лад России, но также поднимала тему неоднозначных отношений императора и наследника, отца и сына. Для художников в этой картине в том числе встал вопрос размежевания исторической картины и исторического жанра, популярного в те годы. Ге, как и Крамской, старался избегать бытовых картин, признаваясь в своих трудностях при создании именно картины, а не жанра [Стасов 1904, c. 239].

По популярности «Охотники на привале» (1871, ГТГ) В.Г. Перова, быть может, лидировали. В этой картине, высмеивающей «охотницкие» рассказы, не лишенной юмора, Перову удалось выявить такие черты национального характера, которые вызывают и легкий смех, и симпатию. Его персонажи, несомненно, обладают определенным притяжением для зрителя, ведь художник обращается к хорошо знакомым обстоятельствам вполне реальной жизни. Большой размер произведения, только на первый взгляд, не соотносимый с легкостью избранного сюжета, обозначил поворот русской живописи от мрачных и социально-критических сюжетов 1860-х в творчестве Перова и его единомышленников, двинув русскую живопись в сторону не только охотничьей темы, но шире – к мотиву слияния человека с природой и, наконец, праздничного отдохновения, обозначив вектор к более светлым и солнечным композициям.

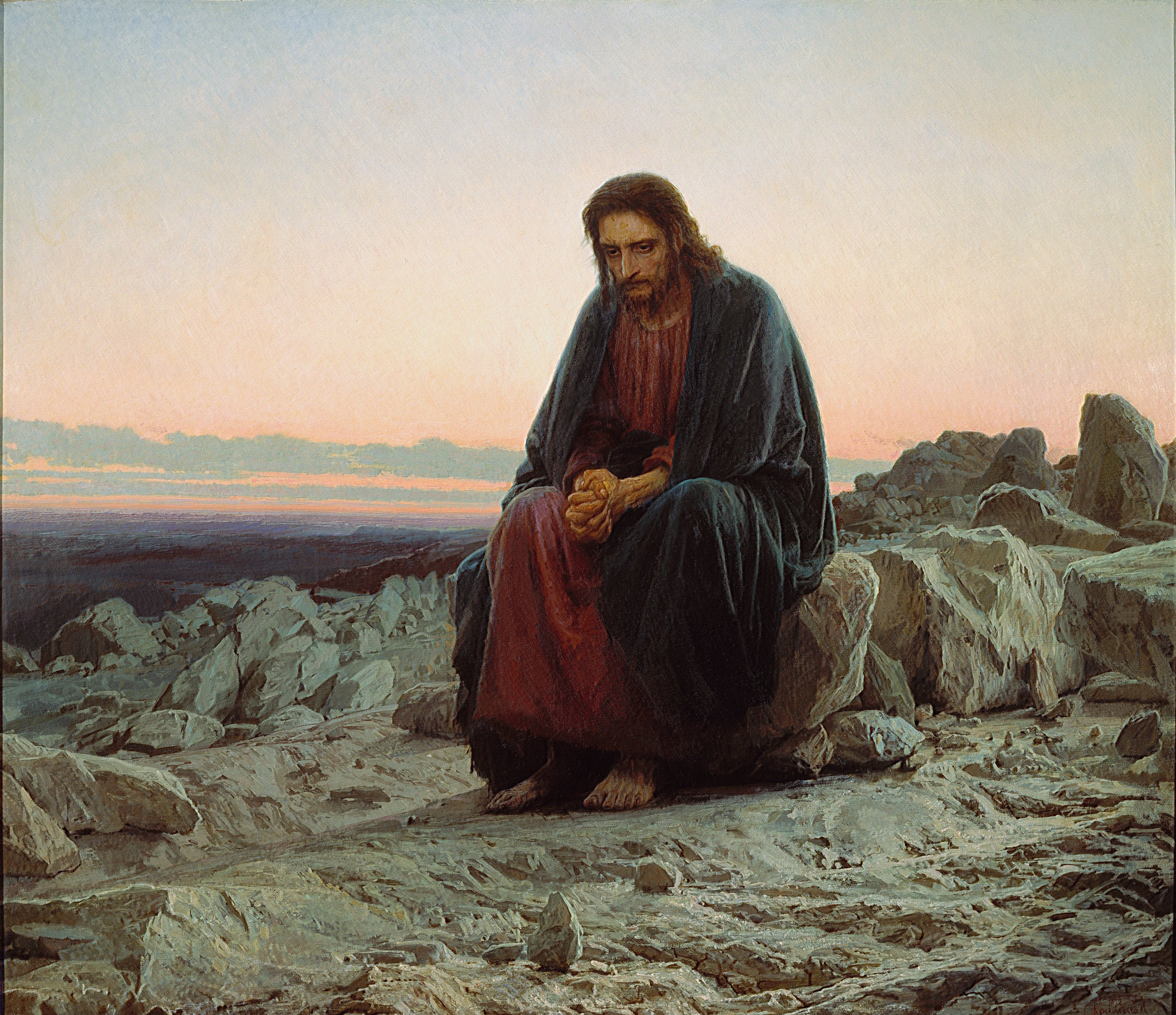

Самый главный раздел выставки носит, казалось бы, не совместимое с искусством передвижников название «Между реальностью и метафизикой». Давно сложившееся довольно узкое, клишированное понимание искусства второй половины XIX века заставляет воспринимать этот период отечественной живописи исключительно в границах обытовленного социально-критического реализма. Однако многие мастера, бывшие в том числе активными членами ТПХВ, чуждались изображения простой повседневности, напротив, стремились к созданию новой «метафорической» реальности, располагающей к размышлению о главных вопросах бытия. В этом смысле искусство в первую очередь ведущих передвижников становится отражением особенностей национального сознания, сопряженным с глубинными основаниями русской ментальности. В разделе собраны произведения, отражающие важнейшие смыслы эпохи, ее упования и надежды (ил. 5). Это большемерные картины русского искусства 1870–1890-х годов, погружающие в философские и нравственные размышления. В каждой из них творческая воля автора направлена на постановку серьезных и актуальных вопросов о взаимоотношении личности и общества, человека и окружающего мира. Им свойственно переживание «драмы жизни», будь то живая современность, исторический или евангельский сюжет. Каждое полотно несло в себе разнонаправленные токи, несомненно, порожденные историко-культурным контекстом, иногда и помимо воли автора. Именно в этот период получил распространение ставший характерным тип картины-раздумья, которому внутренне присущи вопросительные интонации, отсутствие однозначных и прямолинейных ответов.

В этом блоке картин – произведения историософского свойства, осмысляющие роль народа в истории страны и ее современности: «Утро стрелецкой казни» (1881) В.И. Сурикова, «Крестный ход в Курской губернии» (1881–1883, обе – ГТГ) И.Е. Репина. Следует заметить, что картина «Бурлаки на Волге» Репина (1870–1873, ГРМ), воспринимаемая широкой публикой и частью специалистов как олицетворение начального этапа передвижничества, формально не имеет отношения к нему. Понятие реализма шире понятия передвижничества, к которому следует отнести произведения, исполненные членами ТПХВ или экспонентами, и которые показывались на передвижных выставках. «Бурлаки…» были исполнены по заказу великого князя Владимира Александровича учеником Академии художеств, и только в 1878 году спустя шесть лет Репин вступил в члены Товарищества передвижников[7], потому картина отсутствует на выставке.

За разрешением волнующих вопросов художники обращаются к Священному Писанию, определяющему вектор духовно-нравственных ориентиров эпохи: «Христос в пустыне» (1872) И.Н. Крамского, «„Что есть истина?“. Христос и Пилат» (1890), «Голгофа» (1893, все три – ГТГ) Н.Н. Ге, «Мечты (На горе)» (1894. Саратовский художествыенный музей имени А.Н. Радищева) В.Д. Поленова.

К этому кругу произведений тяготеют полотна на темы современной жизни, в которых звучат вопросы о смысле жизни одного человека («Не ждали» (1884–1888) И.Е. Репина, «Всюду жизнь» (1888) Н.А. Ярошенко, «Неутешное горе» (1884) И.Н. Крамского или его же «Неизвестная» (1883, все – ГТГ), ставящая (не всегда вычитываемый сегодня) вопрос существования женщины в обществе, бросившей вызов многовековой системе ценностей и нормам поведения. Значение пейзажа вырастает до философского постижения бытия в картине «Над вечным покоем» (1894, ГТГ) И.И. Левитана, в его же масштабном полотне «Владимирка» (1892, ГТГ) для русского зрителя продолжают звучать и социальные ноты.

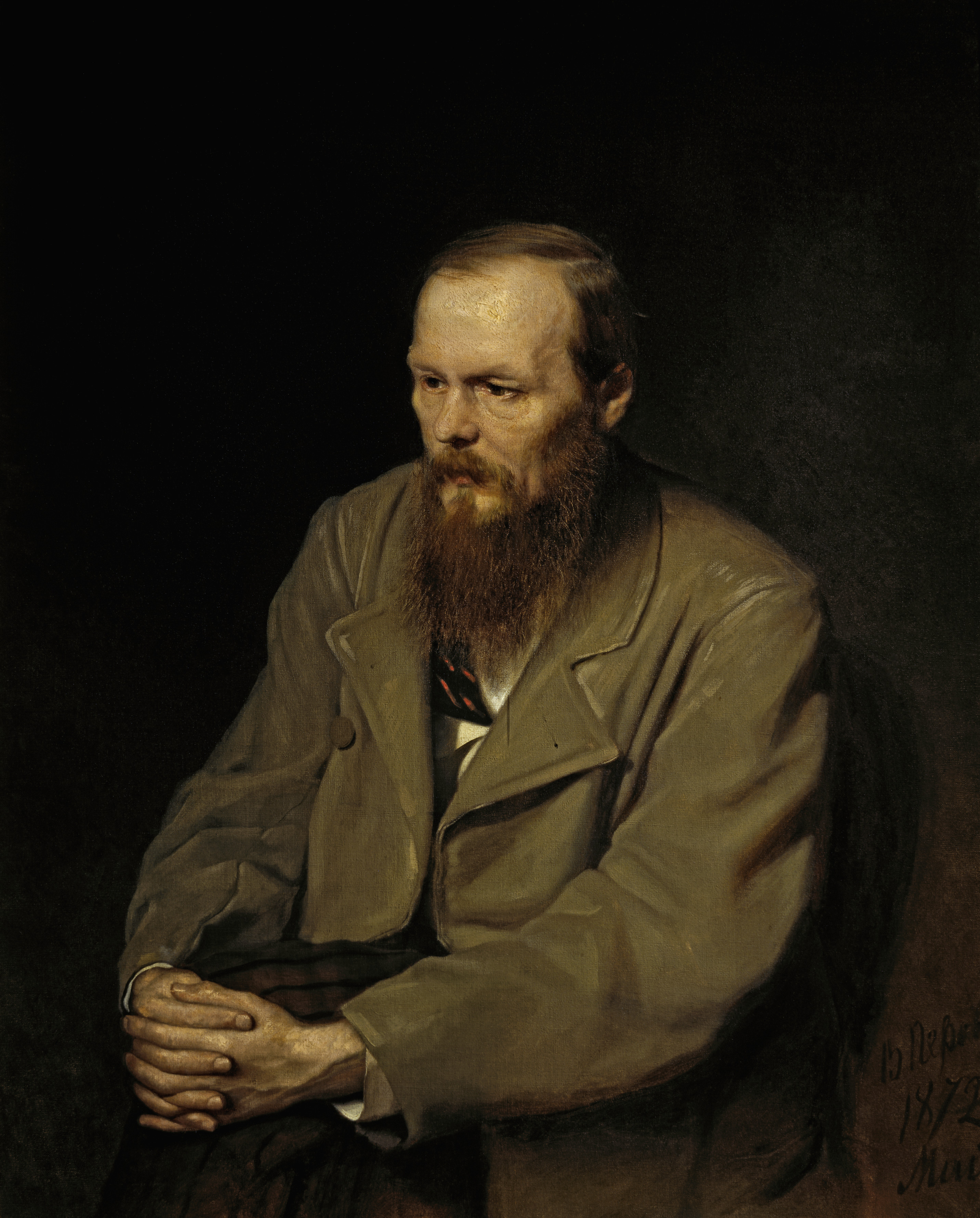

Не обойтись здесь и без единственного прижизненного портрета Ф.М. Достоевского (1872, ГТГ) работы В.Г. Перова (ил. 6). Многие живописцы почитали Федора Михайловича своим кумиром и безусловным авторитетом. По глубине проникновения во внутренний мир и психологию писателя этот портрет, пожалуй, занимает первейшее место в отечественной портретописи. Достоевский сформулировал одну из главных установок художественного сознания XIX века – искусство призвано «мысль разрешить», «взывать к идеалу», «поддерживать в обществе высшую жизнь и будить души…»[8], он опасался сладкого убаюкивания людей под мелодии салонной живописи, полагая, что от искусства требуется «нравственная встряска». Именно к такому воздействию на зрителя стремились ведущие передвижники, пытаясь эмоционально завладеть публикой.

Постоянно присутствовавшие в искусстве того времени духовно-нравственная и философская доминанты стали важными составляющими мировоззрения эпохи. О своей потребности выразить высший идеал писали И.Н. Крамской, В.Г. Перов, Н.Н. Ге, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров и другие, находясь в поиске наиболее адекватных приемов для выражения мира невидимого, но столь необходимого в жизни каждого образованного человека, для которого главной ценностью выступала человеческая личность, ее душевные движения, «око духовное», лицо или лик, свидетельствующие о «истинной жизни ума и сердца». Живописцы экспериментировали, использовали различные приемы прямой и диагональной перспективы, внедряли принцип двойной перспективы, часто поступались правдой факта, сознательно искажая жизненные реалии, нарушая действительные пространственные взаимосвязи, меру реального ради выражения художественной идеи, ее емкости. Все это нисколько не отменяло культа достоверности – работы с натурой и фотографиями, следования историческим источникам, опоры на факт, изучения физиогномики и психологии человека.

Выбор актуального сюжета и обретение авторской интонации – одна из сложнейших задач в живописи той поры. Русскому художнику ХIХ века важно было «попасть в такт времени» (Репин), «не упустить минуты» (Ге), выбрать такой сюжет, который посредством разработки системы семантических акцентов позволял сразу выявить несколько содержательных пластов. Обращение к евангельской проблематике для постановки серьезных вопросов жизни, трансформация иконографических схем классического искусства, приближение исторических событий через создание аналогии с современностью, рождение ассоциаций с христианской образностью в бытовом сюжете – все это те или иные пластические эксперименты, которые по-разному воспринимались современниками. Их не всегда принимали положительно, порой они вызывали жесткую критику, доставляя немало огорчений их авторам. Тем не менее, для целого ряда художников-передвижников задача будить совесть и душу зрителя оставалась наипервейшей (ил. 7).

Произведения Льва Толстого и Федора Достоевского, Владимира Соловьева и Петра Чайковского задавали высокую планку, в них настойчиво звучали идеи совершенствования мира, постепенного его преображения путем личных усилий каждого человека в отдельности. «Мыслители и моралисты, подобные автору Карамазовых, надеются, по-видимому, больше на сердце человеческое, чем на переустройство общества», – полагал в 1882 году виднейший философ своего времени К.Н. Леонтьев [Леонтьев 1882, c. 22]. Передвижники в большинстве своем были менее радикальными и политизированными в отличие от принятых схем репрезентации их искусства, различающих советское и постсоветское искусствознание. Они скорее представляли либерально-демократические взгляды, мечтая о гражданском правовом обществе, они следовали закону ради сохранения главной идеи – передвижения современного искусства по стране и знакомства с ним публики. Их действия и поступки не выдерживают сравнение с бунтующим студенчеством или революционно настроенной частью народников, как их обычно позиционировали. Искусство живописи в этом смысле держалось более консервативных позиций. «„Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби“ – вот программа действия» [ТПХВ 1987, c. 54], – цитируя Евангелие, наставлял Мясоедов Крамского, намечая стратегию поведения передвижников.

Один из самых многочисленных разделов посвящен важной для самосознания человека того времени идее личности, воплощенной в портретах не только писателей, музыкантов, живописцев, фабрикантов, но также и представителей великосветской знати и даже императорской семьи. При известной доминанте мужского начала в XIX веке, женский портрет был представлен разнообразно. Портреты-типы крестьян, духовных лиц, рабочего люда, интеллигенции занимают промежуточное положение между портретом и жанром, но сегодня для нас они, несомненно, относятся к портретам. Раздел «Повседневная жизнь» включает не только произведения на темы социальной жизни, традиционно сопряженные с искусством передвижников, но и картины, воспроизводящие темы праздника, отдыха, детства, а также, конечно, содержащие популярный в то время «женский вопрос». Пейзаж был особенно ценим среди провинциальной публики, его востребованность на рынке искусства, с одной стороны, приводила к расширению мотивов, а с другой, именно пейзаж располагал к смелым пластическим экспериментам, направлявшим русскую живопись начиная с конца 1870-х в сторону пленэра и импрессионизма. И центральной картиной в этом смысле стало произведение «Московский дворик» (1878, ГТГ) В.Д. Поленова.

Два последних раздела выставки «Новые поиски пластических решений: 1880–1900‑е» и тесно с ним сопряженный «Выход в XX век. Передвижники вне ТПХВ» призваны раскрыть процесс освоения искусством стилистики художественного языка модерна и импрессионизма, первые ростки которого, хотя и с трудом, но появлялись на передвижных выставках. Рождение новой реальности Серебряного века связано с отходом молодых мастеров от системы реалистического мышления. Этому также предшествовал и ряд кризисов внутри ТПХВ.

В середине 1880-х годов в Товариществе возникает «поколенческий» конфликт. Молодые художники требовали уравнения в правах экспонентов и старейших членов ТПХВ, заявив свое право на отбор произведений в жюри. Это вызвало появление более жесткого нового варианта устава, который противоречил изначально избранной демократичности принципов. В 1892-м также опубликованы «Условия для приема картин экспонентов на выставки Товарищества передвижных художественных выставок», отличавшиеся еще большей консервативностью в критериях отбора картин. Противостояние поколений «отцов и детей» с годами усиливалось, обнаруживая косность структуры, по существу, пережившей свой век.

Еще один конфликт внутри ТПХВ назревал в 1880-е и был спровоцирован политикой императора Александра III, направленной на ликвидацию разобщенности в культурном поле страны, начавшейся еще в середине 1870-х.

В первые годы деятельности ТПХВ отношения главного художественного учреждения страны и частного общества выстраивались вполне миролюбиво. Первые четыре передвижные выставки прошли в залах Академии. С 1876 года (5-й передвижной) возник конфликт-противостояние Товарищества и Академии, столь заостренный советскими критиками. Поводом послужил отказ Академии предоставлять залы, но истинной причиной стала развернувшаяся борьба на рынке и конкуренция за первенство в искусстве и среди публики. Отныне ТПХВ каждый год было вынуждено в Петербурге искать помещения для своих выставок.

Александр III в 1880-е часто посещал выставки передвижников, широко поощряя их приобретениями и заказами. «Вмешательства Государя» в сферу изящных искусств завершились в 1893 году академической реформой, в результате которой в качестве преподавателей в Академию вошли приглашенные маститые передвижники И.Е. Репин, В.Е. Маковский, И.И. Шишкин, А.А. Киселев и другие. Это событие внесло раскол в ряды Товарищества. «Новоявленных» профессоров упрекали в ренегатстве и измене передвижническим идеалам (ил. 8).

С конца 1890-х фиксируется конец монополии передвижников и начало перелома в истории отечественного искусства.

Этим процессам на протяжении 1880–1890-х в ряде произведений членов Товарищества предшествовали поиски «отрадной» жизнеутверждающей атмосферы, намечавшие движение к новой стилистике путем разработки новаторских приемов. Чем ближе к рубежу XIX–XX веков, тем больше становилось подобных картин. Произведения В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, К.А. Коровина, Ап.М. Васнецова и других с трудом проходили баллотировку, тем не менее экспонировались на передвижных выставках. В.А. Серов, например, представлял на них только такие произведения, которые могли удовлетворить пристрастия жюри, другие же свои картины экспонировал в иных обществах, например, знаменитую «Девочку с персиками» (1887, ГТГ) выставил в МОЛХ[9].

Предвзятость жюри ТПХВ выявляет лист открытого голосования 20 членов ТПХВ, проведенного накануне вернисажа 21-й передвижной 1893–1894 годов. Он выставлен в архивном разделе выставки и хранится в Отделе рукописей Третьяковской галереи. В документе говорится, что 44 картины экспонентов, то есть менее трети из 149 картин, представленных для обсуждения, были включены в состав выставки и каталог. Кстати сказать, система голосования при отборе картин не менялась с момента основания ТПХВ и вплоть до начала ХХ века. Больше всех голосов набрал Репин – его работа получила максимальное количество баллов, она украсила раздел «Идея личности» на выставке в Третьяковской галерее. В этом случае с выбором «старейших» не поспоришь – блестящий «Портрет великого князя Константина Константиновича». Вполне логичен вопрос, почему Репин проходил через процедуру голосования? К моменту проведения 21-й передвижной он числился экспонентом, потому что дважды покидал ТПХВ в связи с несогласием с политикой в отношении к молодым.

Две работы, попавшие в категорию «отвергнутых» жюри, представлены в последнем разделе выставки. Этюд молодого художника С.А. Виноградова «Бабы (Подруги)» (1893, ГТГ) Совет передвижников отклонил большинством голосов, но три голоса (В.Д. Поленова, В.И. Сурикова и пейзажиста А.К. Беггрова) были отданы за эту работу. Мнение передвижников по поводу провала Виноградова с досадой высказал В.Д. Поленов, у которого тот учился в МУЖВЗ: «…Виноградов забаллотирован; мне ужасно жаль <...> потому, что все-таки это были самые талантливые вещи. Репин в негодовании за это» [Поленов 1950, с. 288]. Избранный мотив мог показаться вполне передвижническим, но в нем не было сюжета. Его исполнение обнаруживало внимание к передаче солнечного света, использованию чистых красок, свежести восприятия и обнаженности метода, то есть отвечало тем пленэрным и импрессионистическим тенденциям, которые набирали силу в московской живописной школе той поры. Второй из «отвергнутых» стала историческая картина А.П. Рябушкина «Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате» (1893, ГТГ). Получив отказ, он более не выставлялся у передвижников, через два года художник отправил свою картину на 1-ю московскую экспозицию Общества художников исторической живописи, не отступив от разработки принципов стиля модерн, направленного на эстетизацию картинного пространства. Голоса в поддержку его картины отдали А.А. Киселев, Н.А. Касаткин, А.К. Беггров, К.А. Савицкий, В.И. Суриков.

Оживление художественной жизни с конца 1890-х, изменение запросов профессионального сообщества не только в восприятии искусства, но и в его целях и задачах, формирование нового поколения молодых живописцев, рождение новых объединений, устраивающих выставки, облегчающих возможность экспонирования и продажи произведений с учетом негативного опыта Товарищества (без жюри), привели к коренной смене художественного мироощущения, открывшей эпоху уже ХХ века и серьезным образом изменившей соотношение сил на арене искусства. В 1900-м из ТПХВ вышел В.А. Серов, в ноябре 1903 года – А.Е. Архипов, И.С. Остроухов, С.В. Иванов, С.А. Виноградов, А.С. Степанов, Ап.М. Васнецов и другие. Они выступили учредителями Союза русских художников, ознаменовавшего новый этап в истории русской живописи. Возникшая внутри ТПХВ ситуация только ускорила кристаллизацию новых стилей и образование новых художественных группировок.

В 1900–1910-е годы реакция современников на происходящее была противоречивой и претерпевала изменения. С.П. Дягилев, один из реформаторов художественной жизни начала ХХ столетия, отдавая должное искусству передвижников как закономерному явлению в искусстве XIX века, ценил в нем благородное протестное начало против фальшивого академизма, но осуждал «вечное требование идеи в живописи», называя ее оборотной стороной «медали» [Дягилев 1982, c. 67]. Употребляя понятие «передвижничество» с негативной коннотацией, в то же время он признавал, что «все лучшее, все живое», что производило русское искусство» в последней трети XIX столетия было связано с передвижниками, что Товарищество умело быть «единственным русским художественным обществом», в котором «каждый свежий талант вне зависимости от направления и манеры, мог найти себе место» [Там же, с. 68].

Следующее за мирискусниками поколение художников второй половины 1900-х продвинулось далее в понимании роли наследия передвижников. В.Д. Милиоти, ведавший художественным отделом символистского журнала «Золотое Руно», в статье «Забытые заветы», возражая против эстетского «отбрасывания» реализма, напоминал: «Идея передвижничества была глубоко национальной в лучшем значении слова, отражая лучшие сокровенные стороны „святая святых“ русской души. Передвижники стремились проникнуть в дух истории и отразить быт, носили в себе Христа как символ нравственных запросов души. <...> Если русское искусство хочет стать нужным <...> оно должно приобщиться той великой душевной глубины, бодрости и веры, которые оставили нам как завет первые учителя передвижничества» [Милиоти 1909, c. V] (ил. 9).

В разделе «Выход в ХХ век» собраны произведения бывших передвижников, то есть выбывших из ТПХВ членов и экспонентов, тех мастеров, которые совершили яркий прорыв в живописные пространства модерна, символизма, импрессионизма, неорусского стиля и даже обозначили посредством пластических экспериментов путь к авангарду. В этом контексте 1910-е годы сформировали верхнюю границу выставочного проекта Третьяковской галереи (ил. 11).

Заключение

Роль и значение Товарищества передвижников с момента основания, с 1870 года и вплоть до начала ХХ века, то есть в период становления и зрелости его членов, видится с одной стороны, в том, что в течение последней трети XIX столетия передвижники уверенно формировали реалистический путь развития русского искусства, а с другой, внутри их творческой лаборатории живопись освобождалась, пусть и с трудом, от реалистических схем и приемов, безбоязненно направляясь в искусство наступающего ХХ века. В этом смысле неплодотворно рассматривать передвижничество как конечное и «тупиковое» явление истории русского искусства. В их произведениях естественным образом формировались, в том числе ростки будущих пластических исканий и формальных открытий, уверенно двигавших живопись к Серебряному веку и даже авангарду. И эту их вторую, по существу, миссию, не менее важную, почему-то в последнее время исследователи упускают, вырывая искусство передвижников из большого и нераздельного поля отечественной культуры, традиций и преемственности.

Литература

- Гуреева 2022 – Гуреева Е.П. Товарищество передвижных художественных выставок и развитие железнодорожного транспорта в Российской империи // Товарищество передвижных художественных выставок. К 150-летию со дня основания: Материалы Международной научной конференции. М., 2022. С. 174–185.

- Дягилев 1982 – Дягилев Сергей и русское искусство // Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве. В 2-х т. / сост., авт. вст. ст. и коммент. И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 1. 493 с.

- Крамской 1965–1966 – Иван Николаевич Крамской: Письма, статьи. В 2-х т. / подгот. к печати и примеч. С.Н. Гольдштейн. М.: Искусство, 1965–1966. Т. 1. 1965. 627 с.; Т. 2. 1966. 531 с.

- Леонтьев 1882 – Леонтьев К.Н. Наши новые христиане: Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой (По поводу речи Достоевского на празднике Пушкина и повести гр. Толстого «Чем люди живы?»). М.: тип. Е.И. Погодиной, 1882. 68 с.

- Мережковский 1991 – Мережковский Д.С. Мистическое движение нашего века // Дмитрий Мережковский. Акрополь: Избранные литературно-критические статьи. М.: Книжная палата, 1991. 351 с.

- Милиоти 1909 – Милиоти В. Забытые заветы // Золотое Руно. 1909. № 4.

- Нива 1870 ‒ Нива. 1870. Вып. 10. Раздел «Фельетон».

- Передвижники 2024 – Передвижники: [Изд. к выставке] / Гос. Третьяковская галерея; сост., авт. вст. ст. Т.В. Юденкова. М., 2024. С. 336.

- Переписка Крамского 1954 – Переписка И.Н. Крамского. Переписка с художниками. М., 1954. Т. 2.

- Сахарова 1950 – Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания / общ. ред. и вст. ст. А. Леонова. 2-е изд. М.; Л.: Искусство, 1950. 518 с.

- Стасов 1904 – Стасов В.В. Николай Николаевич Ге: Его жизнь, произведения и переписка / сост. В. Стасов. Москва: Тип. Т-ва К.Н. Кушнерев и Ко., 1904. 411 с.

- ТПХВ 1987 – Товарищество передвижных художественных выставок, 1869–1899: Письма, документы [В 2-х кн.] / Гос. Третьяковская галерея; предисл. и общ. ред. С.Н. Гольдштейн. М., 1987.

- Юденкова 2022 – Юденкова Т.В. Передвижники: между творческой свободой и коммерческой выгодой / Товарищество передвижных художественных выставок. К 150–летию со дня рождения / Международная научная конференция. Третьяковская галерея. Москва. 19.05–21.05.2021. Товарищество передвижных художественных выставок. К 150–летию со дня основания: материалы Международной научной конференции. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2022 (Научные конференции, круглые столы, симпозиумы). С. 8–25.

- Юденкова 2024 – Юденкова Т.В. Передвижники: от признания к кризису. 1870–1903 // Передвижники [Изд. к выставке] / Государственная Третьяковская галерея; сост., авт. вст. ст. Т.В. Юденкова; М., 2024. С. 10–22.

References

- Gureeva, E.P. (2022), “Tovarishchestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok i razvitie zheleznodorozhnogo transporta v Rossiiskoi imperii” [The Society of Itinerant Art Exhibitions and the development of railway transport in the Russian Empire], Materials of International scientific conference Tovarishсhestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok. K 150-letiyu so dnya osnovaniya, Moscow, Russia, pp. 174–185.

- Dyagilev Sergei i russkoe iskusstvo: Statyi, otkrytye pisma, intervyu. Perepiska. Sovremenniki o Dyagileve, (1982) [Diaghilev Sergey and Russian art: Articles, open letters, interviews. Correspondence. Contemporaries about Diaghilev], Ed. and comments by I.S. Zilbershtein, V.A. Samkov, Izobrazitelnoe iskusstvo, Moscow, Russia, V. 1.

- Ivan Nikolaevich Kramskoi: Pisma, statyi (1965–1966) [Ivan Nikolaevich Kramskoy: Letters, articles]: Prepared and comments by S.N. Goldshtein, Iskusstvo, Moscow, Russia, 2 vols.

- Leontiev, K.N. (1882), Nashi novye khristiane: F.M. Dostoevsky i count Lev Tolstoi. (Po povodu rechi Dostoevskogo na prazdnike Pushkina i povesti gr. Tolstogo “Chem lyudi zhivy?”) [Our New Christians: F.M. Dostoevsky and count Leo Tolstoy. (About Dostoevsky’s speech at the Pushkin Festival and the story of count Tolstoy’s “How are people alive?”)], tip. E.I. Pogodinoi, Moscow, Russia.

- Merezhkovsky, D.S. (1991), “Misticheskoe dvizhenie nashego veka” [The mystical movement of our century], Dmitry Merezhkovsky. Akropol: Izbrannye literaturno-kriticheskie statyi, Knizhnaya palata, Moscow, Russia.

- Milioti, V. (1909), “Zabytye zavety” [Forgotten Covenants], Zolotoe Runo, No 4.

- Niva (1870), Issue 10, Section “Felieton” [Feuilleton].

- Peredvizhniki (2024) [Itinerants: Publication for the exhibition], Gos. Tretyakovskaya galereya; Compiled by T.V. Yudenkova, Moscow, Russia, p. 336.

- Perepiska I.N. Kramskogo (1954), Perepiska s khudozhnikami [Correspondence of I.N. Kramskoy. Correspondence with artists], Moscow, Russia, V. 2.

- Sakharova, E.V. (1950), Vasily Dmitrievich Polenov. Pisma, dnevniki, vospominaniya [Vasily Dmitrievich Polenov. Letters, diaries, memoirs], Ed. and introd. A. Leonova, Iskusstvo, Moscow; Leningrad, Russia.

- Stasov, V.V. (1904), Nikolai Nikolaevich Ge: Ego zhizn, proizvedeniya i perepiska [Nikolai Nikolaevich Ge: His life, works and correspondence], Tipografiya T-va K.N. Kushnerev i K°, Moscow, Russia.

- “Tovarishchestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok” (1987) [Society of Itinerant Art Exhibitions], Tovarishchestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok. 1869–1899: Pisma, dokumenty, Ed. by S.N. Goldshtein, Gos. Tretyakovskaya galereya, Moscow, Russia.

- Yudenkova, T.V. (2022), Peredvizhniki: mezhdu tvorcheskoj svobodoj i kommercheskoj vy`godoj [Peredvizhniki: between creative freedom and commercial benefit] / Tovarishchestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok. K 150-letiyu so dnya rozhdeniya [Association of Traveling Art Exhibitions. To the 150th anniversary of his birth] / Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya. Tret`yakovskaya galereya. Moskva. 19.05-21.05.2021. Tovarishchestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok. K 150 letiyu so dnya osnovaniya: materialy` Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. M.: Gos. Tret`yakovskaya galereya, 2022 (Nauchny`e konferencii, krugly`e stoly`, simpoziumy`). S. 8–25.

- Yudenkova, T.V. (2024), “Peredvizhniki: ot priznaniya k krizisu. 1870–1903” [Peredvizhniki: from recognition to crisis. 1870–1903], Peredvizhniki [Publication for the exhibition]: Gos. Tretyakovskaya galereya; compiled by T.V. Yudenkova; Moscow, Russia, pp. 10–22.

[1] «Положение о бесперегрузочном сообщении было введено только в 1887 году. Это стало первым шагом на пути к унификации тарифной системы железных дорог, впоследствии разработанной будущим министром финансов С.Ю. Витте»

[2] И это несмотря на то, что в Москве картина была снята по цензурному запрету с выставки, в провинцию не была отправлена.

[3] Одна из причин состоит в том, что важнейшие картины передвижников в основном имеют большие размеры, очень тяжелы в рамах (многие из них тогда еще имели чугунные подрамники, в настоящее время они заменены на деревянные), и в силу этих обстоятельств сложны для монтажа и транспортировки.

[4] Современные известия политические, общественные, церковные, ученые, литературные, художественные, 1872, 25 апр.

[5] Важная деталь – название картины имело в конце восклицательный знак: Грачи прилетели!

[6] «Грачи прилетели» – совместный лэнд-артовский проект Николая Полисского и Никола-Ленивецких промыслов в рамках фестиваля «Архстояние» 2008 года в деревне Никола-Ленивец. «Грачи прилетели» (2023) – дар автора ГТГ в 2024.

[7] Ученикам Академии было запрещено выставляться на передвижных выставках. Репин, получив большую золотую медаль, был отправлен в пенсионерскую поездку в Европу при финансовой поддержке Министерства императорского двора, и только завершив свои отношения с Академией, он вступил в члены ТПХВ.

[8] Достоевский 1877 – Достоевский Ф.М. Дневник писателя 1877. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Дневник_писателя._1877_год_(Достоевский)/Апрель/ГЛАВА_ПЕРВАЯ_III

[9] Московское общество любителей художеств.

Авторы статьи

Информация об авторе

Татьяна В. Юденкова, доктор искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; udenkovatv@mail.ru

Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия, 119017, Россия, Москва, Лаврушинский пер, 10; IudenkovaTV@tretyakov.ru

Author Info

Tatiana V. Yudenkova, Dr. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine arts of the Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, 119034, 21 Prechistenka, Moscow, Russia, udenkovatv@mail.ru;

State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia, 119017 10 Lavrushensky Lane, Russia, Moscow, IudenkovaTV@tretyakov.ru