«О влиянии и пользе подражательных искусств» Джозефа Саундерса: к вопросу о преподавании истории художеств как европейской академической дисциплины в первой трети XIX века

Ирина М. Марисина

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, i.marisina@gmail.com

Аннотация

Посылом к написанию статьи послужило сочинение британского гравера Джозефа Саундерса «О влиянии и пользе подражательных искусств», впервые прозвучавшее в 1810 году как инаугурационная речь в собрании Виленского университета и спустя несколько лет опубликованное в местном периодическом журнале. На отраженные в данном тексте позиции мастер опирался при составлении авторского курса лекций по истории художеств, который он читал в университете на протяжении 1810–1818 годов, наряду с преподаванием английской литературы и собственно гравюры. Взгляды Саундерса, до переезда в Вильну более десяти лет состоявшего придворным Историческим гравером при Императорском Эрмитаже в Петербурге, обнаруживают широкий теоретический кругозор педагога, а также родство с соответствующими воззрениями российских современников; его практическая деятельность, между тем, высвечивает дополнительные грани начального этапа преподавания истории искусства как европейской академической дисциплины.

Ключевые слова:

подражательные искусства, живопись, скульптура, гравюра, Виленский университет, Джозеф Саундерс, теория и философия искусства, курс истории искусства

Для цитирования:

Марисина И.М. «О влиянии и пользе подражательных искусств» Джозефа Саундерса: к вопросу о преподавании истории художеств как европейской академической дисциплины в первой трети XIX века // Academia. 2024. № 4. С. 568−589. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-568-589

On the Influence and Benefit of Imitative Arts by Joseph Saunders: teaching art history as a European academic discipline in the first third of the 19th century

Irina M. Marisina

Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, i.marisina@gmail.com

Abstract

This article took inspiration from the British engraver Joseph Saunders’ essay “On the Influence and Benefit of Imitative Arts”, first delivered in 1810 as an inaugural address at the Vilna University and published several years later in a local periodical. The principles reflected in the text were basic for the master when he compiled the original art history course, which he delivered at the University during 1810–1818, along with lessons on English literature and engraving. Before moving to Vilna, Saunders worked for over a decade as court historical engraver at the Imperial Hermitage in St Petersburg, and his views reveal the broad theoretical outlook of the educator, as well as his affinity with the relevant ideas of his Russian contemporaries; his practical work, meanwhile, highlights additional facets of the early stage of teaching art history as a European academic discipline.

Keywords:

imitative arts, painting, sculpture, engraving, Vilna University, Joseph Saunders, theory and philosophy of art, art history course

For citation:

Marisina, I.M. (2024), “On the Influence and Benefit of Imitative Arts by Joseph Saunders: teaching art history as a European academic discipline in the first third of the 19th century” // Academia, 2024, no 4, рр. 568−589. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-568-589

На торжественном открытии учебного года в Виленском университете 15 сентября 1810 года внимание слушателей в течение полутора часов «имел честь занимать» британский гравер Джозеф Саундерс[1], по-французски излагавший перед аудиторией свои соображения на тему «О влиянии и пользе подражательных искусств» (Discours sur l’influence et utilité des Arts imitatifs). Для художника, недавно принятого на ставку профессора кафедры живописи при факультете словесности и изящных искусств, эта речь стала своего рода теоретической основой того курса истории художеств, который Саундерсу предстояло читать студентам на протяжении последующих восьми лет. В 1816 году текст его выступления (видимо, после некоей авторской редактуры) был напечатан на польском языке в виленском периодическом журнале «Памятник Магнетизма» [Saunders 1816][2].

В Вильну британский мастер прибыл летом 1810 года из российской столицы, где он в течение десяти с лишним лет состоял при Императорском Эрмитаже в роли «придворного Исторического гравера» (как свидетельствуют подписи на его гравюрах), работая, в числе прочего, над воспроизведением избранных картин монаршего собрания. Поводом же для изначального приезда в Россию послужило, согласно свидетельству самого Саундерса, приглашение Екатерины II, полученное «в Англии через бывшего королевского гравера Фитлера» [Свирида 2023, с. 111][3]. Императрицу, по всей видимости, мастер уже не застал в живых; официальное жалованье было назначено ему Павлом I, вследствие поданного на высочайшее имя личного прошения. В начале уже следующего царствования Саундерс познакомился в Петербурге с Адамом Ежи Чарторыйским, одним из ближайших сподвижников молодого Александра I, а с 1803 года – попечителем Виленского учебного округа, который и пригласил гравера на преподавательский пост в подведомственный ему университет. Англичанин, видимо, не сильно загруженный на тот момент заказами, решился на переезд.

В обязанности нового педагога входило, как сообщалось в переписке Вильны с Петербургом, преподавание «теории изящных искусств и английской литературы» [Свирида 2023, с. 195], а также гравирования. Хотя опыт частного наставничества был уже знаком мастеру по начальному этапу его российской жизни[4], университетская должность открывала перед ним совершенно иные перспективы. В своем инаугурационном обращении к аудитории – как видим, довольно продолжительном – он постарался изложить ряд принципиально важных для него философско-теоретических позиций, с отсылками к авторитетным авторам, древним и новым, добавляя к ним «идеи, выведенные из собственных наблюдений в сфере искусства» [Свирида 2023, с. 235].

Программным для Саундерса был и общий характер речи: ее вполне можно назвать безудержным панегириком в адрес «чарующих искусств», без которых, как считал оратор, «жизнь напоминает тягостное путешествие через печальные и мрачные пустыни…» [Saunders 2010, pp. 10–11 (фр. яз.); Саундерс 2023а, с. 325]. Отдельные признания гравера в личной переписке или стихотворных строках позволяют предположить, что подобное отношение к искусству было свойственно ему с молодых лет, на протяжении всей жизни. Студенты Виленского университета, находившегося тогда в поре расцвета[5], получили преподавателя, по всей видимости очень увлеченного своим предметом и к тому же человека весьма эмоционального, – о чем говорит, в частности, пунктуационный строй рассматриваемой речи Саундерса, пронизанной множеством восклицательных и вопросительных знаков[6].

Главную цель своего сообщения новый педагог видел в том, чтобы «показать всестороннее и благотворное влияние подражательных искусств во всем том блеске, который присущ этому прекрасному и обширному сюжету» [Саундерс 2023а, с. 325; Saunders 2010, pp. 10–11 (фр. яз.)]. Задавшись намерением создать авторский курс по истории, теории и философии художеств и тем самым вступая, по его признанию, на новую стезю, художник-гравер отдавал себе отчет в неизбежно ждущих на подобном пути «сложностях» и «препятствиях», однако был полон решимости первопроходца, обладающего «живым воображением» и «широкими взглядами».

В порядке короткой преамбулы отметим, что история художественной кафедры, на которой предстояло трудиться Саундерсу, восходила к 1797 году, когда в стенах Главной Литовской Школы возникло отделение живописи и рисунка; его возглавил приехавший из Варшавы живописец Франтишек Смуглевич (1745–1807), имевший за плечами опыт обучения в Риме. Вскоре к нему присоединился Ян Рустем (1762–1835), сначала – в качестве преподавателя рисунка, а позднее – профессора живописи. В 1803 году, с преобразованием Школы в Императорский Виленский университет[7], в последнем появился факультет литературы и свободных искусств (Literature and Liberal Arts), или, пользуясь определением того времени, отделение «словесных наук и изящных искусств», к которому на момент приезда Саундерса «принадлежали классы живописи и рисования, гравирования, скульптуры, музыки и танцованья» [Лобойко 2008, с. 131–132][8]. Обучение скульптуре, которое вел уже успевший поработать в Петербурге Андре Жан Лебрен (1737–1811), началось сразу же после создания факультета, тогда как преподавание гравюры, под руководством Исидора Вейсса (1774–1821) было введено в 1805 году. Наверное, мы не сильно погрешим против истины, сказав, что в памяти ряда коллег Сандерс, известный «в Петербурге при высочайшем дворе», остался в первую очередь как «основатель» виленского «класса гравирования» [Лобойко 2008, с. 132], или шире – виленской школы гравюры[9]. Между тем изначально его кандидатура – не только «весьма выдающегося гравера», но и «ученого человека» [Bartnicka 1971, p. 66] – расценивалась в университете как непосредственная замена умершему к тому времени Смуглевичу, в свое время уже осознававшему важность передачи ученикам не только практических навыков мастерства, но и теоретических знаний. В свете этого лекции Саундерса по искусству, являясь очевидным нововведением университетской программы, отчасти продолжали уже заложенное в Вильне направление развития художественного образования. В 1790-е – начале 1800-х годов к теоретическим вопросам обращались в своих сочинениях и лекциях также Вавжинец Гуцевич (1753–1798) и Михал Шульц (1769–1812) – педагоги существовавшего в Главной Литовской Школе с 1793 года отделения архитектуры, в создании которого видят факт признания архитектуры одновременно и наукой, и искусством [Academia Artium Vilnensis 1997, p. 9][10]. Это объяснялось общеевропейской востребованностью просветительской концепции «социетета» художеств и наук, разделяемой и Саундерсом.

Накануне своего приезда в Вильну, заслужившую от современников титул «Северных Афин»[11], будущий профессор прислал в университет проспект учебного плана; в нем, помимо «Идей к учреждению Школы гравюры в жанре Истории, Портрета и Пейзажа» и «курса Английской литературы», излагался также «курс литературы изящных искусств»[12], который должен был лечь в основу его будущих лекций. Как показала И.И. Свирида, в университетских документах того времени предмет, преподававшийся Саундерсом, не имел устойчивого названия, а формулировка «теория изящных искусств», фигурировавшая в переписке касательно его преподавательских обязанностей, никогда не употреблялась им самим [Свирида 2023, с. 233–234]. Изначальное авторское название – «курс литературы изящных искусств» (или «литературы об изящных искусствах») парой лет позже трансформировалось в «курс изящных искусств». По позднейшему признанию одного из слушателей, англичанин преподавал «эстетику и историю искусства» [Smokowski 1847, p. 116; Drėma 2001, p. 45]; при этом сам он избегал «винкельмановского» определения своего предмета. Цикл теоретических лекций читался в вечернее время два раза в неделю по полтора часа; на курс английской литературы отводилось вдвое больше времени – четыре полуторачасовых занятия в неделю, тогда как гравюра преподавалась Саундерсом ежедневно с 8 утра до 12 часов дня [Bieliński 1900, p. 33–37].

Как видим, «изящным искусствам» досталось самое скромное учебное время, из трех закрепленных за новоприглашенным профессором предметов, впрочем, это нисколько не умаляет важности начинания. Планы лекционных курсов, которые последовательно представлялись гравером в университет, дают представление о содержательной насыщенности программы. Так, за первый для Саундерса-теоретика 1810–1811 учебный год предполагалось «после разъяснения терминологии, применяемой в Искусствах, изучить на французском [языке] Свободные искусства: их происхождение, их развитие, их вершины, их перемены и их упадок, сперва у античных народов, в особенности у Египтян, Этрусков, Греков и Римлян; затем их возрождение в Италии, изучая различные школы, которые там появились; перейти затем к Германии, Франции, Испании, Голландии, Англии, России и описать состояние и вид искусств (l’état et le sort des arts) у этих народов. В заключение охарактеризовать каждое искусство в отдельности: Скульптуру, Живопись и Гравюру, их влияние на нравы и блеск жизни (le lustre de la vie), равно как разные выгоды, которые оно приносит политике, коммерции, истории и литературе (курсив наш. – И.М.)» [Saunders 2010, p. 55 (фр. яз.)]. Выделенное нами предложение могло бы послужить прекрасной аннотацией к речи 1810 года, тема которой, по всей видимости, представлялась англичанину очень важной: она была первой озвучена им при вступлении в должность и избрана в качестве завершающей для его начального годового курса истории искусства.

Отметим стремление Саундерса постоянно дорабатывать лекционную программу, дополняя ее новыми темами и ставя самому себе новые задачи. На втором году обучения число «античных народов» пополнили Индийцы[13], Евреи и Персы, а перечень европейских стран – Бельгия, Дания, Швеция и, что особо показательно, Польша, интерес к истории и искусству которой Саундерс обнаружил уже в своем инаугурационном выступлении. К разряду итоговых добавилось намерение разъяснить ученикам, какие условия необходимы для усовершенствования и оживления [leur essor] искусств в том или ином государстве и какое влияние могут оказать при этом «различные климаты и географические положения» [Saunders 2010, p. 55 (фр. яз.)].

К последнему пункту, демонстрирующему знакомство с распространенной во второй половине XVIII – первой трети XIX века «климатической теорией» развития искусств, гравер вернется в еще одном своем теоретическом сочинении, впервые прозвучавшем, как и инаугурационная речь, в виде сообщения на очередном годовом открытии университета. Этот текст, давший современному исследователю повод назвать Саундерса «пионером истории искусства в Великом Княжестве Литовском» [Šinkùnaitė, р. 40], также имеет непосредственное отношение к теме преподавания изящных искусств, ибо является первой в истории европейского искусствознания монографией о польском барочном живописце Шимоне Чеховиче. Творчество последнего, после его возвращения из Италии, виделось «северянину» Саундерсу ярким примером, подтверждающим, что «богатое воображение» не охладевает «при лютых северных морозах», и доказывающим «ошибочность... опрометчивого мнения о пагубном влиянии климата на творческие способности человека» [Саундерс 2023б, с. 363][14].

Курс «литературы изящных искусств» Саундерса сейчас, наверное, назвали бы курсом европейской историографии искусства, своего рода библиографическим обзором достижений мыслителей-предшественников. Напомним, что в «Руководстве к познанию древностей» О.-Л. Миллена[15], текст которого был переведен и издан в 1807 году Н.Ф. Кошанским некоторое время преподававшим в Московском университете историю искусств, «библиография» определялась как непременная часть любой науки, необходимая для того, «дабы известны были труды предшественников наших и дабы не выдавать за новость памятников описанных и замечаний, прежде нас сделанных» [Миллен 1807, с. 62]. Говоря словами самого гравера, он стремился исследовать в историческом развитии «восхитительный и убедительный язык искусств, ведомый светом философии» [Саундерс 2023а, с. 345]. При этом, показательно разделяя избранных им авторов на «художников» и «литераторов», англичанин признавал за последними право ошибаться в суждениях об искусстве [Свирида 2023, с. 235].

Переписка Саундерса с куратором университета А.Е. Чарторыйским [Swirida 2003, s. 107–115] свидетельствует о том, что на протяжении многих лет художник вынашивал идею о подготовке своего лекционного курса к изданию – непременно иллюстрированному, не оставляя эту идею и после отъезда из Вильны в Италию. По его признанию, он работал над рукописью в течение двадцати лет и считал свое творение уникальным, не имевшим аналогов в Европе. К сожалению, несмотря на все надежды гравера, этому замыслу не суждено было сбыться. Следов манускрипта, завещанного автором Виленскому университету, до сих пор не обнаружено. Тем большее значение обретают сохранившиеся тексты Саундерса, высвечивающие, в ходе пристального их прочтения, целый ряд идей, фактов, исторических примеров и, что немаловажно, итоговых выводов, которыми педагог, скорее всего, предполагал делиться со студентами во время занятий.

Текст речи 1810 года, в частности, дает представление о тех писавших об искусстве авторах, чьи воззрения и труды очевидно повлияли на формирование собственных взглядов Саундерса как художника и педагога, и потому несомненно должны были войти в разработанный англичанином курс «литературы изящных искусств». Наряду с ожидаемо встречающимися в подобном контексте именами – Андре Фелибьен, Жан Батист Дюбо, Эдмунд Бёрк, Клод Анри Ватле, Шарль Баттё, Френсис Хатчесон, Иоганн Георг Зульцер, Иоганн-Иоахим Винкельман – гравер апеллирует и к мнениям менее известных мыслителей, например, английского священника и эссеиста Виссесимуса Нокса (1752–1821), автора «Очерков морали и литературы». Предполагая рассмотреть искусства «не только во взаимоотношении с политикой, моралью, торговлей и жизненными удовольствиями, но также в их непосредственном отношении к человеку по ходу его цивилизации» [Саундерс 2023а, с. 326], Саундерс не мог обойти молчанием – и решительной полемикой – взглядов «прославленного женевца» Ж.-Ж. Руссо, упрекавшего искусства за их негативное влияние на человеческие нравы[16].

Как свидетельствуют вышеупомянутые годовые конспекты его лекций, Саундерс предполагал раскрывать перед слушателями особенности каждого из трех «подражательных искусств» – скульптуры, живописи и гравюры, «магическая власть» которых, по его словам, заключалась в их универсальном языке, воспринимаемом равно «невеждами и учеными»: на нем они говорили с человеческим сердцем «быстрее, чем молния» [Саундерс 2023а, с. 332]. В речи 1810 года он в первую очередь кратко характеризует скульптуру, сохраняющую для потомства облик национальных героев и словно «электризующую» душу добродетелью; затем значительно подробнее останавливается на живописи, обладающей, по его мнению, исключительной способностью «исцелять болезни души» (выражение, которое автор приписывал «древним египтянам»); и наконец, переходит к гравюре, позволяющей произведениям искусства не быть замкнутыми «в границах больших городов», но проникать «в самое сердце сельских поселений» [Саундерс 2023а, с. 344]. Нетрудно предположить, что на лекциях, посвященных живописному художеству «в отдельности», англичанин предполагал уделять внимание вопросам жанровой классификации, акцентируя при этом особенности воздействия на зрителя портретного или пейзажного образа, а также произведения «нравственного жанра», способного, в частности, наглядно противопоставить мирные сцены «счастья, трудолюбия и изобилия» военным ужасам «разорения, нужды и отчаяния» [Саундерс 2023а, с. 335]. Однако основное внимание в подобном контексте предсказуемо должно было отводиться живописи исторической.

Ряд сюжетов, которые он хотел бы видеть предметом внимания художников, Саундерс перечисляет уже в тексте своей вступительной речи, мысленным взором воскрешая перед слушателями целый ряд достойных подражания лиц (часть из которых укладывается в контекст, говоря словами Карамзина, «романического патриотизма» [Карамзин 1964, с. 198]). Среди них, принадлежащих разным временам и народам, можно найти представителей разных социальных слоев общества, разных профессий и судеб: великого врача древности Гиппократа, «выдержавшего ужасную чуму в Афинах и посвятившего себя спасению своих сограждан», и недавних современников – «обычного гражданина» Джона Говарда, «который, покинув свою семью, своих детей, своих друзей, свою родину, уезжает, наперекор опасностям, в отдаленные края, чтобы там помогать несчастным», или первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, «который после доставления мира и независимости своей родине отказывается принять от благодарных граждан королевскую корону, ими предлагаемую ему в награду за его подвиги и добродетели» [Саундерс 2023а, с. 334–335]. Есть здесь и Александр Македонский, и Цезарь, проливающий слезы перед статуей последнего (сюжет, запечатленный, в частности, реформатором французской живописи Ж.-М. Вьеном[17]), и смертельно раненые генерал Вольф и адмирал Нельсон, умирающие «ублаготворенными в тот самый момент, когда их талант, их преданность одерживают победу» [Саундерс 2023а, с. 338][18]. Героев Франции представляет «бессмертный Тюренн» (образ которого был весьма популярен и в Петербурге во время пребывания там Саундерса: «русским Тюренном», в частности, называл полководца П.А. Румянцева император Павел I). Некоторую долю рыцарской романтики можно усмотреть в присутствии сюжета с участием легендарного рыцаря «без страха и упрека» шевалье Байарда, которого англичанин советует запечатлеть «отказывающимся, в пользу раненого солдата, утолить свою жажду» [Саундерс 2023а, с. 337]. Здесь можно провести еще одну петербургскую параллель: подобный сюжет, «Напояй воины», стал в 1811 году – то есть год спустя после произнесения Саундерсом его вступительной речи – сюжетом программы на медаль в Императорской Академии художеств; роль благородного героя отводилась в данном случае русскому царю Ивану Грозному[19].

Самое, однако, эпически-развернутое описание воображаемой картины, нарисованной британским мастером, было вдохновлено ключевым эпизодом польско-литовской истории: браком королевы Ядвиги и Владислава II Ягелло[20]. Позволим себе привести его целиком: «Мысленно я представляю это так: возле вод, которые получили с тех пор имя Святой реки (święta rzeka)[21], я вижу, с одной стороны, христианских епископов – проповедников евангельских добродетелей – в их понтификатской пышности; прекрасная принцесса приносит одну корону, чтобы получить другую, и сама становится узами братства между двумя народами; крест, установленный под ее эгидой и предвосхищающий счастливые перемены в нравах литовцев; я вижу, с другой стороны, идолов язычества, поверженных и разбитых; отцов семейств, полных изумления и возмущения в свой собственный адрес от того, как могли они до сих пор, на горных капищах, посвященных самым жестоким предрассудкам, приносить в жертву своих детей у подножия бесформенной статуи Перуна; я вижу их спешащими теперь загладить свою вину перед Богом и природой; я вижу варварство с тех пор изгнанным из этого края и замененным обычаями и законами, самыми мягкими и справедливыми; наконец, в гуще радостного народа я вижу нашего знаменитого Ягеллона [Владислава II Ягелло. – И.М.], держащего два скипетра в руке…» [Саундерс 2023а, с. 338–339]. Англичанин, разумеется, не первым среди теоретиков искусства задумался о об увековечивании средствами живописи почерпнутых из национальной истории событий. Среди его предшественников на этом пути достаточно назвать М.В. Ломоносова и, из ближайших современников, Н.М. Карамзина и А.А. Писарева, чьи рассуждения о «предметах» для художников, были опубликованы в Москве и Петербурге в 1802 и 1807 годах, когда «придворный исторический гравер» Саундерс еще работал в России[22]. Однако, если предполагать наличие возможных связующих нитей между подобного рода петербургскими сочинениями и виленской речью новоприглашенного педагога, стоит говорить, скорее, о воздействии на англичанина не самих оригинальных текстов (вряд ли доступных ему в силу незнания русского языка), но определенного круга идей, бытовавших в среде академического художественного сообщества (членом которого гравер состоял с 1800 года). Несомненно, играл свою роль и интерес Саундерса к трудам европейских теоретиков искусства. Мысль о том, например, что у хорошего художника «идея» идет «впереди кисти», высказывал еще в начале XVIII столетия Антони Шефтсбери [Shaftesbury 1914, p. 142], авторитетный не только среди соотечественников британский теоретик искусства, с воззрениями которого Саундерс, сведущий в области английской литературы, скорее всего, был знаком.

В завершение разговора о перечне замечательных личностей, владевших воображением гравера, подчеркнем присутствие в нем «людей науки», увековечивание памяти о которых Саундерс считал одной из непременных задач художеств: «кто лучше, чем искусство... мог бы познакомить вас с вашим Коперником, воспаряющим к сияющей звезде на небесном своде, чтобы понять мысль Творца миров?..» – восклицал он в свойственной ему эмоциональной манере [Саундерс 2023а, с. 340]. Нужно отдать должное добросовестности британца, по всей видимости проделавшего при написании речи немалую «домашнюю работу»: текст наполнен именами ученых, местных и приглашенных, так или иначе связанных – в недавнем прошлом или в текущем настоящем – с Виленским университетом.

Переходя к третьему «подражательному искусству» – гравюре, которую ему предстояло преподавать, – Саундерс особенно акцентировал ее образовательную функцию: тиражируя «прекрасные образцы», она «формирует и совершенствует талант живописца и скульптора» [Саундерс 2023а, с. 345]. Сам он положил немало сил на то, чтобы собрать для университетского гравюрного кабинета коллекцию работ авторской и репродукционной западноевропейской гравюры XV – начала XIX века. Она не только служила пособием по практическому обучению художественному мастерству, но последовательно иллюстрировала этапы истории искусства его курсов. Логично предположить, что представленные в собрании имена (М. Раймонди, Г. Эделинк, Р. Нантейль, У. Вуллетт, Дж. Бойделл, У. Шарп, Р. Стрэндж, Ф. Бартолоцци, Р. Морген и другие) подробно рассматривались англичанином на его лекциях[23]. Добавим, что на протяжении XVIII века занятия гравюрой (или ее собирательством) нередко сочетались с интересом к изучению истории художеств, примером могут служить фигуры Якоба Штелина или Джорджа Вертю, видных историографов соответственно русского и британского искусства.

Возвращаясь к произнесенной Саундерсом речи важно отметить, что он считал «принадлежащим своей теме» также искусство садов и парков, и шире – усадебную культуру как таковую. Критически отзываясь о садах регулярных, в которых видел лишь «прямые и натянутые линии аллей, прижатые и изогнутые деревья, подобные отвратительным чудовищам», англичанин безоговорочно восхвалял сады пейзажные, отдающие дань «грациозным формам свободной природы, всегда улыбающейся и всегда разнообразной» [Саундерс 2023а, с. 347]. Образцом равно «произведения» и «обиталища» изящных искусств, а также формируемого под воздействием последних «вкуса», выступали для него «романтические» Пулавы – загородное имение Изабеллы Чарторыйской, которое гравер называл «честью наших краев и всей Европы» [Саундерс 2023а, с. 341].

Как свидетельствуют проспекты лекционной программы гравера, вводную часть курса он отводил на разъяснение ключевых терминологических понятий своего предмета. Одним из основных являлось здесь определение «свободные» или «освобожденные» искусства, зародившиеся в «великолепную эпоху античной Греции» [Саундерс 2023а, с. 345]. Залог «освобождения» художеств гравер видел в наличии «мудрого» использования и управления последними (тезис, лежавший в основе его полемики с Руссо): «искусства... служили стимулом... к замечательным и возвышенным деяниям и составляли награду для людей, которые таким образом отличились!» [Саундерс 2023а, с. 345]. По всей видимости, личным опытом и убеждениями – при ссылке на которые Саундерс не считал лишним подчеркнуть, что впитал их «с молоком матери» и сохранит на всю жизнь [Rothe 2015, p. 801–802] – продиктовано и утверждение о том, что искусства «по своей природе... требуют устойчивого внимания к себе от тех, кто их практикует, будь то для удовольствия или по призванию» [Саундерс 2023а, с. 345]. Нетрудно представить, как на практике подобная установка педагога могла оборачиваться особой требовательностью к студентам.

В завершение речи, ссылаясь на личный опыт врачевания жизненных недугов при помощи искусства, гравер весьма образно сформулировал принципиально важное для него положение о присущем истинному художнику бесконечном и непреходящем интересе к окружающему миру. В данном отрывке не в первый раз высветился поэтический склад речи автора, впрочем, неудивительный в устах преподавателя английской литературы: «Людный город и забытая пустыня, возделанные поля и дикие степи, цветущие луга и неприступные горы, журчанье ручьев и рев моря, блеск летнего солнца и хмурая зима, мрак грозового неба, нежное дуновение ветерка – все манит и привлекает внимание того, кто упражняется в искусствах» [Саундерс 2023а, с. 348].

Уделяя преимущественное внимание, в соответствии с темой данной речи, вопросам теоретического и зрительского восприятия художеств (их творцами, в том числе), а также моральной философии искусства, Саундерс позволил себе обойтись здесь практически без упоминаний имен художников, которыми неизбежно должны были быть наполнены его лекции. Известные нам высказывания гравера о конкретных мастерах (например, о Джотто или «Пизанчиках» – вероятно, скульпторах из семьи Пизано) рассеяны в его переписке, а также на страницах второго, также озвученного перед университетской аудиторией сочинения: «Сообщение о жизни и творениях Шимона Чеховича»[24].

Немаловажен прежде всего сам факт обращения Саундерса к подобному исследованию, говорящий о серьезном внимании виленского на тот момент педагога к изучению местного национального художественного наследия. Мастер считал, что биографические сочинения о художниках «рассеивают тени», скрывающие имена талантов [Саундерс 2023б, с. 354]. Он намеревался также награвировать собрание работ своего героя, полагая присутствие иллюстративного ряда (как и в случае с планировавшейся публикацией его курса по истории искусства) важным подспорьем к восприятию теоретических сочинений. Возвращаясь к попытке наметить круг художественных предпочтений англичанина – куда, думается, можно смело занести Чеховича, – заметим, что для Саундерса важна была «истинная слава» художника, которая, несмотря на суровые испытания, со временем «укореняется и разрастается все больше», в отличие от быстро рассеивающегося «дыма самолюбия» или «мимолетного блеска незаслуженной похвалы» [Саундерс 2023б, с. 353]. Упоминая о божественных плодах «мыслящего и глубокого гения» Рафаэля или Пуссена, второго из которых он считал великим колористом, гравер разделяет мнение Клода-Анри Ватле о Франсуа Буше, «злоупотреблявшем своим великолепным темпераментом и чрезмерной легкостью» и никогда не «советовавшемся с природой» [Саундерс 2023б, с. 354]. Нетрудно предположить, что из «новейших шедевров» итальянской живописи Саундерс описывал студентам работы, «созданные гением Михала Аньола, Леонарда да Винчи (Vinci), Рафаэля, Кореджио (Corregio), Доминикина, Карачиев, Гвида Рени» [Саундерс 2023б, с. 356]. Подобно тому, как в его курсе «литературы изящных искусств» сосуществовали «художники» и «литераторы», в тексте о Чеховиче продолжают присутствовать подобные пары, объединенные сходным типом дарования. Талант Фидия, Микеланджело и Гомера сопрягался в представлении Саундерса с «высокой и глубокой мыслью», благодаря которой они, казалось, «расширяли сферу нравственных сил, расширяли физические пределы нашего бытия и возвышали человека над природой» [Саундерс 2023б, с. 357]. Другие, подобно Рафаэлю и Вергилию, «взирая на прекрасную природу безмятежным взором, считали себя счастливыми тем, что они смогли наблюдать своими глазами прекраснейшие предметы и представить их миру» [Саундерс 2023б, с. 357–358]. К этой второй категории творцов Саундерс относил и Чеховича, находя в его произведениях «утешительную поэзию, проникающую до глубины сердца» [Саундерс 2023б, с. 358]. Выделяя мастеров ломбардской школы, как оказавших наибольшее влияние на польского живописца, гравер высоко оценивал также манеру Карла Маратты, особенно подчеркивая, что этот «превосходный художник» был «честен сердцем и разумом, выше гнусной зависти и недостойной ревности, которые так часто терзают талантливых людей» [Саундерс 2023б, с. 362]. При этом Пьетро ди Кортона характеризовался, вослед К.-А. Ватле, как обладатель «симпатичных недостатков» [Саундерс 2023б, с. 361], к которым, по мнению Саундерса, относилась тяжеловесная манера драпировать фигуры, «неосторожно» воспринятая у него Чеховичем.

Теоретические работы, созданные Саундерсом в период активности как преподавателя истории искусства Виленского университета, неизбежно обнаруживают не только некоторые точки пересечения с его лекционными планами, но и очевидную гуманитарную образованность и широкую начитанность их автора. В опубликованной версии инаугурационной речи (1816) англичанин оказался поименован доктором философии и членом трех европейских Академий художеств – Лондонской, Петербургской и Стокгольмской. И хотя на настоящий момент мы располагаем документальными подтверждениями относительно членства гравера лишь в двух последних институциях, однако, нет также веских оснований отказывать ему в принадлежности и к лондонскому академическому сообществу. Титул же доктора философии мог быть присвоен «профессору Саундерсу» за чтение университетских лекций. Думается, что информация о подобных официальных званиях исходила в первую очередь от самого их носителя, который по складу характеру – насколько об этом можно судить по письмам и поступкам Саундерса – не был склонен присваивать себе мнимые лавры.

При идеалистической во многом увлеченности поставленными перед собой задачами, Саундерс, увы, оказался во многом провидцем, говоря о сложностях и препятствиях, ждавших его на непроторенном еще пути летописца истории «подражательных искусств» и адвоката их непреходящего и благотворного влияния. Причин к тому было несколько. Озаботившись вопросами художественного образования, Виленский университет, с одной стороны, практически взял на себя функции Академии художеств, создать которую на землях Речи Посполитой так и не удалось ее последнему королю Станиславу Августу Понятовскому. Однако, существование искусств в преобладающем окружении наук нередко имело, как известно, свои особенности: так и в Вильне первой трети XIX века убежденность в «полезности» предмета Саундерса и важности его преподавания как университетской дисциплины разделяли далеко не все ученые коллеги гравера. Один из них, авторитетный медик Йозеф Франк[25] (автор определения Вильны как «Северных Афин») называл приглашение «профессора гравюры, а также английского языка и литературы» излишней роскошью: «За 2000 серебряных рублей, которые ему ежегодно платили, можно было бы содержать родильный дом, отсутствие которого мы ощущали». При этом сам англичанин характеризовался как «человек разумный, но страшно ленивый и никчемный» [Свирида 2023, с. 223]. Рискнем предположить, что поводом к неудовольствию, помимо общего предпочтения, отдававшегося в тот период времени национальным кадрам перед приглашенными иностранцами, могли служить рано проявившееся нездоровье Саундерса, а также, в немалой степени, его незнание польского языка. Надо полагать, в силу этих же причин и другой мемуарист, профессор естественной истории Станислав Юндзилл[26] – называл деятельность Саундерса в университете «безполезной и никакой пользы никому не принесшей», негодуя, что тот, всего после двенадцати лет подобной службы «нашел способ выпросить у государя пенсию, отойдя от дел „якобы по болезни“» [Jundziłł 1905, p. 124; Jundziłł 1910, p. 50][27]. Языковой барьер, усиливавший природную, возможно, закрытость и стеснительность британского мастера в общении, явно не прибавлял ему авторитета в глазах коллег, подобных Юндзиллу. Последний в числе других наук (математика, физика, ботаника, химия, горное дело, иностранные языки) обучался также «красноречию» и потому считал отсутствие контакта с аудиторией, вменяемое им Саундерсу, одним из серьезных недостатков лектора. «Историю изящных искусств он [Саундерс. – И.М.] читал на французском языке, который мало кто понимал, а английскую литературу на английском, который воспринимался еще меньшим числом слушателей; немецкого сообщества он сторонился, его занятия по гравюре часто отменялись, мало отражаясь на продвижении его учеников в этом искусстве» [Jundziłł 1910, p. 50]. Нужно добавить, что позднейшие исследователи называли мнение Юндзилла о Саундерсе несправедливым: в частности, один из основных знатоков истории Виленского университета Ю. Белиньский считал последнего способным, трудолюбивым и добросовестным педагогом, подготовившим много очень хороших граверов, несмотря на слабое здоровье и сравнительно недолгий период пребывания в Вильне [Jundziłł 1910, p. 50]. Разумеется, уровень знания университетскими студентами иностранных языков мог быть неодинаков. Винцент Смоковский, например, свободно говорил по-английски и позднее представлялся Джорджу Доу в Петербурге как «ученик Саундерса» [Drėma 2001, p. 29].

Столкновение в процессе преподавания с подобным отношением к «божественным» искусствам, «к этим чадам Небес», ожидаемо вызывало у англичанина грустные мысли: «Искусства сегодня находятся в кандалах. Художники университета могут [сделать] мало или ничего, чтобы способствовать их развитию» [Свирида 2023, с. 219], – признавался он уже в 1811 году, продолжая, тем не менее, с прежним рвением исполнять свои обязанности, пока позволяло здоровье.

Несмотря на подобное положение дел, в университете у Саундерса все же имелись единомышленники. Одним из них был профессор кафедры классической филологии Г.‑Э. Гроддек[28]. Именно ему еще летом 1810 года куратор университета А.Е. Чарторыйский писал про новоназначенного коллегу, с просьбой оказать Саундерсу всяческую поддержку и ввести в круг общения: «Это человек не только большого таланта, но очень достойный также по своим моральным качествам, и его приобретение не может не быть полезно для Университета» [Rothe 2015, p. 777–778]. Несмотря на рекомендательные письма, полученные от Чарторыйского, британский гравер ехал с семьей в Вильну, не имея там никаких связей и знакомств и, по выражению куратора, должен был ощущать себя в чужом городе «в своем роде, одиноким, как в могиле» [Rothe 2015, p. 778].

Добрые отношения с Гроддеком у Саундерса, по-видимому, сложились сразу и сохранились на протяжении не только всего виленского периода, но и после отъезда англичанина в Италию. Общались они и на профессиональные темы, о чем свидетельствуют, в частности, два малоизвестных письма художника к филологу, написанные около 1815 года [Rothe 2015, pp. 801–813 (245–250)]. Они также, как и теоретические работы гравера, помогают понять позицию Саундерса по ряду ключевых для того времени (и вполне возможно затрагивавшихся им на лекциях) проблем искусства – в частности, проблемы сочетания жизнеподобия и иносказания в исторических композициях. «Самая большая трудность», по мнению гравера, состояла в том, «чтобы правильно изобразить счастливого героя [курсив наш. – И.М.]» [Rothe 2015, p. 802]. Видимо, именно такую задачу преследовал английский художник, рисуя в своем воображении «ублаготворенных» своей участью исторических персонажей и стремясь избежать тем самым фальши и нарочитой риторики.

Другой важной составляющей образа, наряду с «правильным» состоянием духа выдающейся или героической личности, являлось ее облачение. Признавая многие «красóты» античных одеяний и считая, например, памятник Петру I работы Фальконе «величайшим произведением скульптуры» [Саундерс 2023а, с. 342], Саундерс решительно высказывался против «смешения костюма античного и современного», приводя как неудачный, с его точки зрения, пример, статую Суворова Козловского: «Она облачена также в хламиду и, вы не можете себе даже представить, в ботфорты, шпоры и т.д.» [Rothe 2015, p. 802][29] (ил. 10). Между тем, обсуждая с Гроддеком замысел медали, посвященной Александру I[30], в композиции которой, помимо изображения императора должны были присутствовать фигуры Минервы и Европы, гравер склонялся в пользу воспроизведения все же не античных одежд, но тех, которые «действительно носил Александр», во имя лучшего узнавания его зрителями; сама же медаль в честь царствующего монарха причислялась им к разряду исторических памятников. В отличие от Гроддека, опасавшегося, что соединение фигур реально существующих с мифологическими, может пойти во вред правдоподобию, «как в картинах Рубенса в Люксембургском дворце», Саундерс считал такое соседство вполне допустимым в произведениях медальерного искусства, «легче схватываемого» глазом [Rothe 2015, p. 803–804].

Во втором письме к Гроддеку, касающемся одной из теоретических работ последнего, Саундерс вновь, как и в инаугурационной речи, обнаруживает немалый кругозор, рассуждая об истории античной Греции и «современной Италии», европейской «литературе о науках и искусствах», о Цицероне, Квинтилиане, Адаме Фергюсоне, Дэвиде Юме и «прославленном» Хью Блэре[31]. Все эти знания должны были так или иначе найти отражение в его авторском курсе лекций, как и «замечательная заповедь», по-видимому, объединявшая Саундерса и Гроддека: «Изучайте натуру, изучайте человека» [Rothe 2015, p. 813]. Нетрудно представить, что с подобным призывом гравер-педагог обращался и к виленским студентам; сам он оставался верен этому правилу и после того, как покинул университетскую кафедру.

Джозеф Саундерс преподавал историю искусства в Вильне в течение восьми лет, оставив две опубликованные теоретические работы, несколько стихотворений, отрывочно сохранившуюся переписку и, несомненно, память. Существует мнение, что скульптор Генрих Дмоховский (1810–1863), во второй половине 1820-х годов изучавший право в Виленском университете, выбрал себе псевдоним – Генри (Эмерик) де Саундерс – именно в честь английского гравера[32], которого сам уже не застал среди педагогов, но о котором мог слышать от своего учителя, скульптора Казимежа Ельского (1782–1867). Увы, авторский курс лекций британского педагога так, похоже, и не увидел свет. Тем не менее фигура Саундерса – яркое, на наш взгляд, подтверждение существования того типа «истинного художника», о котором еще в 1807 году на страницах «Журнала изящных искусств» рассуждал Николай Кошанский: а именно художника, умеющего, в числе прочего, сообщать другим «сведения свои... посредством собственных разсуждений, писанных о теории своего искусства» [Кошанский 1807, с. 26][33].

Не будет преувеличением сказать, что наследие Саундерса-теоретика еще при его жизни стало частью европейской искусствоведческой науки. Его ученики позднее вспоминали учителя с теплотой и благодарностью, а некоторые из них – Винцент Смоковский, Казимеж Ельский – прославили свои имена теоретическими сочинениями по вопросам искусства. Таким образом, в полном соответствии с обещанием, данным им в 1810 году в инаугурационной речи, при добровольном вступлении на эту непростую стезю Саундерс, если и не одержал «блестящую победу», в силу во многом не зависевших от него причин, то, несомненно, «проложил путь для интереснейших поисков» [Саундерс 2023а, с. 325].

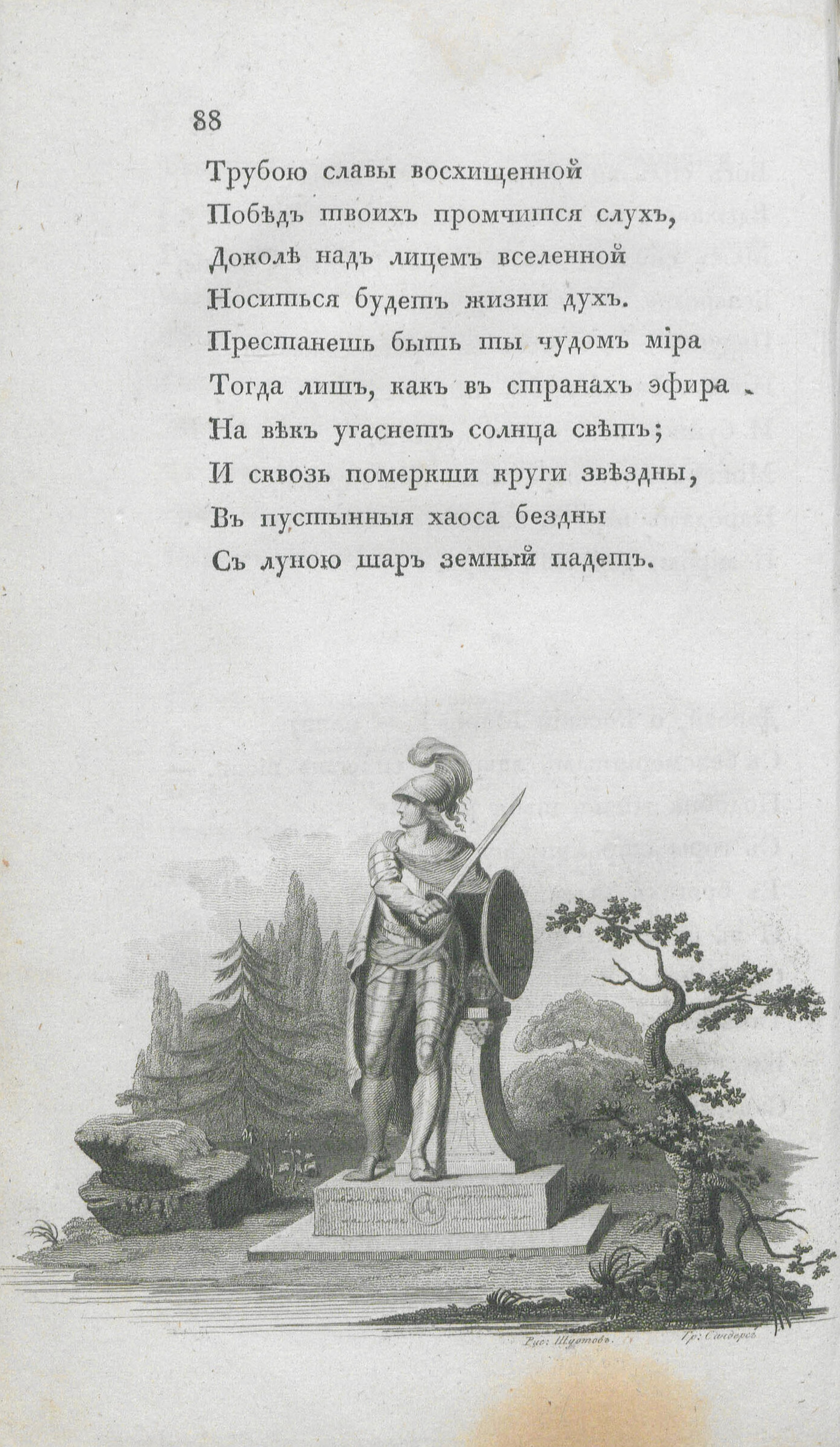

Звуков пустой убегаю я славы

И самолюбья обманного круга.

Дай мне едино, судьба, только право

Имя вовеки носить людям друга.

Дж. Саундерс. Моя молитва (1816)

Литература

- Булгарин 1846 – Булгарин Ф.В. Воспоминания Фаддея Булгарина: отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. В 6 ч. СПб.: Изд. М.Д. Ольхина, 1846. Ч. 1.

- Булгарин 1848 – Булгарин Ф.В. Воспоминания Фаддея Булгарина: отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. В 6 ч. СПб.: Изд. М.Д. Ольхина, 1848. Ч. 5.

- Гаврилов 1810 – [Гаврилов М.Г.] Слово о начале и успехах искусств, особливо Наук изящных, в торжественном собрании Императорскаго Московскаго Университета, Июля 1 дня 1810 года, произнесенное Надворным Советником, Изящных Наук и Российской Словесности Публ. Экстр. Профессором, Общества Истории и древностей Российских Секретарем, Матвеем Гавриловым. М.: В Университетской Типографии, 1810.

- Державин 1803 – [Державин Г.Р.] Послание индейскаго брамина и Гимн солнцу. СПб.: Печатано в Императорской типографии, 1803. Б. п.

- Карамзин 1964 – Карамзин Н.М. О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств // Карамзин Н.М. Избранные сочинения в двух томах. М.; Л.: Художественная литература, 1964. Т. 2. С. 188–198.

- Кошанский 1807 – Кошанский Н.Ф. Каков должен быть истинный художник // Журнал изящных искусств. М.: Тип. Московского Университета, 1807. Ч. 1. Кн. 3. С. 18–34.

- Лобойко 2008 – Лобойко И.Н. Мои записки // Вильна 1823–1824. Перекрестки памяти / сост. А. Федута. Минск: Лимариус, 2008. С. 81–176.

- Ломоносов 1868 – [Ломоносов М.В.] Идеи для живописных картин из Российской истории // Записки Императорской Академии наук. Санкт-Петербург, 1868. Т. 13. Кн. 1. С. 180–186.

- Марисина 2021 – Марисина И.М. Очерки по истории международных связей Императорской Академии художеств. Вторая половина XVIII – первая треть XIX века. М.: БуксМАрт, 2021.

- Миллен 1807 – [Миллен О.-Л.] Руководство к познанию древностей Г.Ал. Миленя, смотрителя древностей при Национальной библиотеке, профессора истории и древностей и члена обществ: Натуральной истории и Филомафическаго в Париже, Академии редкостей в природе в Эрлангене, члена Академии Дублинской, Линнеева общества в Лондоне, Медицинскаго в Брисселе и Общества физических наук в Цирихе; Изданное с прибавлениями и замечаниями, в пользу учащихся в Императорском Московском университете, Николаем Кошанским, изящных наук магистром и философии доктором. Москва: В Университетской Типографии, 1807.

- Рязанцев 2017 – Рязанцев И.В. Российская дань классике. Роль московской школы в развитии отечественного зодчества и ваяния второй половины XVIII – начала XIX века. М.: Прогресс-Традиция, 2017. С. 342–356.

- Саундерс 2023а – [Саундерс Дж.] О влиянии и пользе подражательных искусств. Речь, которую произнес на собрании в Императорском Виленском университете 15 сентября 1810 года Джозеф Саундерс, профессор этого Университета, член Лондонской, Петербургской и Стокгольмской Академий // Свирида И.И. Восстанавливая идентичность: Джозеф Саундерс, гравер и историк искусства, 1773–1854. СПб.: Нестор-История, 2023, с. 324–352.

- Саундерс 2023б – [Саундерс Дж.] Сообщение о жизни и творениях Шимона Чеховича. Речь на академическом собрании Виленского университета 15 ноября 1815 г., произнесенная на французском языке профессором гравюры, истории изящных искусств и английской литературы Джозефом САУНДЕРСОМ // Свирида 2023, с. 353–365.

- Cвирида 2023 – Свирида И.И. Восстанавливая идентичность: Джозеф Саундерс, гравер и историк искусства, 1773–1854. СПб.: Нестор-История, 2023.

- Сторчай 2007 – Сторчай О.В. Бонавентура Клембовський, мистецька освiта i художня у Киïвському унiверситетi в 30-тi рр. XX ст. // Художня культура. Актуальнi проблеми. Науковий вiсник. Киïв: Фенiкс, 2007. Вип. 4. С. 415–420.

- Academia Artium Vilnensis 1997 – Academia Artium Vilnensis / Vilnius Academy of Fine Arts. Bicentenary anniversary. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.

- Bartnicka 1971 – Bartnicka K. Polskie szkolnictwo artystyczne na przelomie XVIII i XIX wieku (1764–1831). Wroclaw; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich, 1971.

- Bieliński 1900 – Bieliński J. Uniwersytet Wilenski (1579-1831). 3 vols. Kraków: Druk. W.L. Anczyca i Spólki, 1899-1900. V. 2 .

- Drėma 2001 – Drėma V. Vincentas Smakauskas. Vilniaus: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.

- Jundziłł 1905 – Pamiętniki ks. Stanisława Jundziłła profesora Uniw. Wileńskiego. Wydał Dr Antoni M. Kurpiel. Krákow: Nakładem Akademii Umiejętności, 1905.

- Jundziłł 1910 – Jundziłł S. Cudzoziemcy w Uniwersytecie // Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. 1909. Wilno: Druk. Józefa Zawadzkiego, 1910. V. 3. P. 19–52.

- Rothe 2015 – Rothe H. Gottfried Ernst Groddeck und seine Korrespondenten // Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2015. Band 39. P. 801–802.

- Saunders 1815 – Saunders J. Wiadomość o życiu i dziełach Symona Czechowicza. Rzecz na posiedzenii akademickiém uniwersytetu wileńskiego dnia 15. Listopada 1815 roku czytana w jezyku francuzkim przez Józefa Saundersa Professora sztycharstwa, literatury sztuk pięknych i literatury angielskiey // Dziennik Wileński. 1815. V. 2. No 12. P. 624-640.

- Saunders 1816 – O wpływie i użytku sztuk naśladowczych. Rzecz, którą miał na posiedzeniu Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego d. 15 Września 1810 roku Józef Saunders, F. doctor, Professor O[rdynarny]. tegoż Uniwersytetu, Członek Akademii Londyńskiej, Petersburgskiej, Sztokolmskiej i t.d. // Pamiętnik magnetyczny Wileński. 1816. V. 1, P. 39–49; 187–195; 298–311; 378–382.

- Saunders 2010 – Saunders J. Discours sur l’influence et utilité des Arts imitatifs. O wpływie i użytku sztuk naśladowczych / ed. by J. Malinowsky. Toruń: Wydawnictwo Tako, [2010].

- Shaftesbury 1914 – Shaftesbury A. Plastics, an Epistolary excursion in the original progress and power of designatory art // Second Characters or the Language of Forms / Ed. by B. Rand. Cambridge: University Press, 1914, P. 89–178.

- Šinkùnaitė 2011 – Šinkùnaitė L. Josepho Saunderso pranešimas apie Simono Čechavičia tapyba // Meno istorija ir Kritika / Art History & Criticism. 2011. No 7. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.

- Smokowski 1847 – Smokowski W. Aleksander Orlowski // Niezapominajki. Noworocznik na rok 1847, wydany przez Karola Korwella. Warszawa: w Drukarni Kommissyi rzadowej sprawiedliwości, 1847, R. IX. P. 97–128.

- Swirida 2003 – Swirida I. Listy Jósefa Saundersa do ksieçia Adama Jerzego Czartoryskiego // Pamiętnik Sztuk Pięknych. Toruń: Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2003. No 4. P. 107-115.

References

- Bulgarin, F.V. (1846), Vospominaniya Faddeya Bulgarina: otryvki iz vidennogo, slyshannogo i ispytannogo v zhizni [Reminiscences of Faddey Bulgarin: snippets of what was seen, heard and experienced in life], 6 vols., Part 1, ed. by M.D. Olkhin, St Petersburg, Russia.

- Bulgarin, F.V. (1848), Vospominaniya Faddeya Bulgarina: otryvki iz vidennogo, slyshannogo i ispytannogo v zhizni [Reminiscences of Faddey Bulgarin: snippets of what was seen, heard and experienced in life], 6 vols., Part 5, ed. by M.D. Olkhin, St Petersburg, Russia.

- Gavrilov, M.G. (1810), Slovo o nachale i uspekhakh iskusstv, osoblivo Nauk izyaschnykh, v torzhestvennom sobranii Imperatorskago Moskovskago Universiteta, Iyulya 1 dnya 1810 goda, proiznesyonnoe Nadvornym Sovetnikom, Izyaschnykh Nauk i Rossiyskoi Slovesnosti Publ. Ekstr. Professorom, Obschestva Istorii i drevnostey Rossiyskikh Secretaryom Matveem Gavrilovym [Speech on the beginning and successes of the arts, especially the Fine Sciences, at the ceremonial meeting of the Imperial Moscow University, July 1, 1810, delivered by the Councillor of Fine Sciences and Russian Literature Publ. Extra. Professor, Secretary of the Society of Russian History and Antiquities, Matvei Gavrilov], V Universitetskoi Tipografii, Moscow, Russia.

- Derzhavin, G.R. (1803), Poslanie indeiskogo bramina i Gimn solntsu [Epistle of an Indian Brahmin and Hymn to the Sun], Pechatano v Imperatorskoy Tipografii, St Petersburg, Russia.

- Karamzin, N.M. (1964), O sluchayakh i kharakterakh v rossiyskoy istorii, kotorye mogut byt predmetom khudozhestv [On events and characters in Russian history, that are suitable to be the subject of the Fine arts]: Selected writings in 2 vols., Khudozhestvennaya literatura, Moscow, Leningrad, Russia, V. 2, pp. 188–198.

- Koshansky, N.F. (1807), “Kakov dolzhen byt istinny khudozhnik” [What a true artist should be], Zhurnal izyaschnykh iskusstv [The Fine Artrs Journal], Tip. Moskovskogo Universiteta, Moscow, Russia, Part 1, Book 3, pp. 18–34.

- Loboyko, I.N. (2008), “Moi vospominaniya” [My reminiscences], Vilna. 1823–1824. Perekrestki pamyati, compiled by A. Feduta. Limarius, Minsk, Belarus, pp. 81–176.

- Lomonosov, M.V. (1868), “Idei dlya zhivopisnykh kartin iz Rossiyskoy istorii” [Ideas for the paintings from the Russian history], Zapiski Imperatorskoi Akademii nauk, V. 13, Book 1, St Petersburg, Russia, pp. 180–186.

- Marisina, I.M. (2021), Ocherki po istorii mezhdunarodnykh svyazey Imperatorskoy Akademii khudozhestv. Vtoraya polovina 18-go – pervaya tret’ XIX veka [Essays on the History of International Connections of the Imperial Academy of Arts. The Second Half of the 18th – the First Third of the 19th Century], BooksMArt, Moscow, Russia.

- Millin de Grandmaison, A.-L. (1807), Rukovodstvo k poznaniyu drevnostey G.Al. Milenya, smotritelya drevnostey pri Natsionalnoy biblioteke, professora istorii i drevnostey i chlena obschestv: Naturalnoy istorii i Filomaficheskogo v Parizhe, Akademii redkostey v prirode v Erlangene, chlena Akademii Dublinskoy, Linneeva Obschestva v Londone, Meditsinskago s Brissele i Obschestva fisicheskikh nauk v Tsirikhe; izdannoe s pribavleniyami i zamechaniyami, v polzu uchaschikhsya v Imperatorskom Moskovskom Universitete, Nikolaem Koshanskim, izyaschnykh nauk magistrom i filisofii doctorom [A Guide to the Knowledge of Antiquities by Mr. Al. Millen, Curator of Antiquities at the National Library, Professor of History and Antiquities and a member of the Societies: of Natural History and the Philomathic Society in Paris, of the Erlangen Academy of Curiosities in Nature, of the Dublin Academy, of the Linnaean Society in London, of the Medical Society in Brussels, and of the Society of Physical Sciences in Zurich; published with additions and remarks, for the benefit of students at the Imperial Moscow University, by Nicholas Koshansky, Master of Fine Sciences and Doctor of Philosophy], v Universitetskoy Tipografii, Moscow, Russia.

- Ryazantsev, I.V. (2017), Rossiyskaya dan’ klassike. Rol’ moskovskoi schkoly v razvitii otechestvennogo zodchestva i vayaniya vtoroi poloviny XVIII – nachala XIX veka [Russian tribute to the classics. The role of the Moscow school in the development of Russian architecture and sculpture of the second half of the XVIII – early XIX century].

- Saunders, J. (2023a), “O vliyanii i polze podrazhatelnykh iskusstv. Rech, kotopruyu proiznes na sobranii v Imperatorskom Vilenskom Universitete 15 sentyabrya 1810 goda Dzhozef Saunders, professor etogo Universiteta, chlen Londonskoy, Peterburgskoy i Stokgolmskoy Akademiy” [On the influence and benefit of the imitative arts. The speech delivered at the Assembly at the Imperial University of Vilna on the 15 of September 1810 by Joseph Saunders, Professor of this University, member of the London, St Petersburg and Stockholm Academies], Svirida, I.I. Vosstanavlivaya identichnost’: Dzhozef Saunders, graver i istorik iskusstva, Nestor-Istoriya, St Petersburg, 2023, transl. by I.M. Marisina, pp. 324–352.

- Saunders, J. (2023b), “Soobschenie o zhizni i tvoreniyakh Shimona Chekhovicha: Rech na akademicheskom sobranii Vilenskogo Universiteta 15 noyabrya 1815 g., proiznesennaya na frantsuzskom yazyke professorom gravyury, istorii izyaschnykh iskusstv i angliyskoy literatury Dzhozefom Saundersom” [Report on the life and work of Szymon Czechowicz. The speech at the Academic assembly at the University of Vilna on 15th of November 1815, delivered in French by Joseph Saunders, Professor of Engraving, History of Fine Arts and English Literature], Svirida, I.I. Vosstanavlivaya identichnost’: Dzhozef Saunders, graver i istorik iskusstva, Nestor-Istoriya, St Petersburg, 2023, transl. by A.V. Semyonova.

- Svirida, I.I. (2023), Vosstanavlivaya identichnost’: Dzhozef Saunders, graver i istorik iskusstva [Restoring the identity. Joseph Saunders: Engraver and Art Historian]: 1773–1854, Nestor-Istoriya, St Petersburg, Russia, pp. 353–365.

- Storchay, O.V. (2007), “Bonaventura Klembovsky, mistetska osvita i khudozhnya u Kievskomu universiteti v 30-ti rr. XX st.” [Bonaventure Klembovsky, art education and artistic training at Kyiv University in the 1930s.], Khudozhnya kultura. Aktualnye problemi. Naukovy visnik. Vipusk chetvertiy, Feniks, Kiev, Ukraine. S. 415–420.

- Academia Artium Vilnensis (1997), Vilnius Academy of Fine Arts. Bicentenary anniversary, Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius, Lithuania.

- Bartnicka, K. (1971), Polskie szkolnictwo artystyczne na przelomie XVIII i XIX wieku (1764–1831), Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich, Wroclaw; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Poland.

- Bieliński, J. (1900), Uniwersytet Wilenski (1579-1831). 3 vols. Druk. W.L. Anczyca i Spólki, Kraków, Poland, V. 2.

- Drėma, V. (2001), Vincentas Smakauskas. Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilniaus, Lithuania.

- Jundziłł, S. (1905), Pamiętniki ks. Stanisława Jundziłła, profesora Uniw. Wileńskiego. Wydał Dr Antoni M. Kurpiel, Nakładem Akademii Umiejętności, Krákow, Poland.

- Jundziłł, S. (1910), Cudzoziemcy w Uniwersytecie, Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1909, Druk. Józefa Zawadzkiego, Wilno, V. 3.

- Rothe, H. (2015), “Gottfried Ernst Groddeck und seine Korrespondenten”, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Walter de Gruyter, Berlin, Boston, 2015, Band 39, pp. 801–802.

- Saunders, J. (1815), “Wiadomość o życiu i dziełach Symona Czechowicza: Rzecz na posiedzenii akademickiém uniwersytetu wileńskiego dnia 15. Listopada 1815 roku czytana w jezyku francuzkim przez Józefa Saundersa Professora sztycharstwa, literatury sztuk pięknych I literatury angielskiey (Tlumaczenie)”, Dziennik Wileński, 1815, V. 2. No 12, pp. 624-640.

- Saunders, J. (1816), “O wpływie i użytku sztuk naśladowczych. Rzecz, którą miał na posiedzeniu Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego d. 15 Września 1810 roku Józef Saunders, F. doctor, Professor O[rdynarny]. tegoż Uniwersytetu”, Członek Akademii Londyńskiej, Petersburgskiej, Sztokolmskiej i t.d., Pamiętnik magnetyczny Wileński, 1816, V. 1, pp. 39–49; 187–195; 298–311; 378–382.

- Saunders, J. (2010), Discours sur l’influence et utilité des Arts imitatifs. O wpływie i użytku sztuk naśladowczych, ed. by J. Malinowski, Wydawnictwo Tako, Toruń, Poland.

- [Shaftesbury, A.] (1914), Treatise IV. Plastics or the Original Progress and Power of Designatory Arts, Plastics, an Epistolary excursion in the original progress and power of designatory art, Second Characters or the Language of Forms, Ed. by B. Rand. University Press, Cambridge (Ma.), United States, pp. 89–178.

- Šinkùnaitė, L. (2011), “Josepho Saunderso pranešimas apie Simono Čechavičia tapyba”, Meno istorija ir Kritika / Art History & Criticism, 2011, No 7, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Kaunas. S. 33–40.

- Smokowski, W. (1847), Aleksander Orlowski, Niezapominajki. Noworocznik na rok 1847, wydany przez Karola Korwella, R. IX. w Drukarni Kommissyi rzadowej sprawiedliwości, Warszawa, Poland, pp. 97–128.

- Swirida, I.I. (2003), “Listy Jósefa Saundersa do ksieçia Adama Jerzego Czartoryskiegoˮ, Pamiętnik Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Toruń, Poland, No 4, pp. 107-115.

[1] Первой в отечественном искусствознании к фигуре Саундерса обратилась И.И. Свирида, чья монография о художнике увидела свет уже после смерти автора. См.: Свирида 2023; Свирида И.И. Джозеф Саундерс в истории искусства и как историк искусства // Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism. 2011. № 7. С. 20-32; Свирида И.И. Между Петербургом, Варшавой и Вильно. Художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в.: очерки. М.: О.Г.И., 1999.

[2] Мы исходим из тождественности содержания устного и печатного варианта речи. Объем опубликованного текста не противоречит полуторачасовой, согласно свидетельству очевидца, продолжительности речи Саундерса. См. также издание, содержащее параллельные тексты сочинения на французском и польском языках: Saunders 2010. Русский перевод, впервые выполненный нами, см.: Саундерс 2023а, c. 324–352.

[3] Джеймс Фиттлер (1758–1835), королевский гравер морских видов при Георге III, мастер репродукционной гравюры и книжный иллюстратор, к моменту отъезда Саундерса в Петербург успел принять участие в гравировании избранных картин коллекции Роберта Уолпола, приобретенной Екатериной II. Увраж был посвящен императрице и имелся в ее собрании. Таким образом, как имя, так и работы Фиттлера могли быть ей знакомы. См.: A Set of Prints Engraved after the most capital Paintings in the Collection of Her Imperial Majesty, the Empress of Russia Lately in the Possession of the Earl of Orford At Houghton in Norfolk; With Plans, Elevations, Sections, Chimney pieces & Ceilings. V. 1–2. London: John and Josiah Boydell, [1788]. В 1800 году Фиттлер был избран назначенным членом лондонской Академии художеств, выпускником которой он являлся. Каковы могли быть отношения Фиттлера и Саундерса, еще предстоит выяснить.

[4] Мнения исследователей о количестве учеников Саундерса расходятся. Со слов самого мастера известно, что он обучал гравера Михаила Подолиньского, участвовавшего вместе с ним в работе над гравюрами альбома «Галереи Эрмитажа» («Galeries de l’Hermitage»). Подробнее см.: Свирида 2023, с. 116 и др.

[5] «Литература воскресла, художества ожили», – так характеризовал то время Ф. Булгарин, отмечавший свойственную Варшаве и Вильне «утонченность Парижа» [Булгарин 1846, с. 78].

[6] На данную особенность «речевого поведения» мастера уже обращала внимание И.И. Свирида. См.: Свирида 2023, с. 203–204.

[7] Ср.: «Тогда во всей России был только один Московский университет и одна высшая школа в Вильне, носившая название «Академия» (основанная в 1599 году) и долгое время управляемая иезуитами. Император Александр... дал новое устройство Виленской академии (1803 года), переименовав ее в университет» [Булгарин 1848, с. 250].

[8] Свидетельство И.Н. Лобойко, в 1822–1832 годах – профессора русской словесности Виленского университета. В приведенном мемуаристом здесь же перечне всех пяти имевшихся в университете факультетов этот назван также просто «филологическим» (в дополнение к юридическому, физико-математическому, медицинскому и богословскому).

[9] В этом качестве англичанин действительно вел в университете огромную работу, связанную не только с непосредственными уроками гравирования, но и со множеством организационных вопросов и практических нужд гравюрного класса. Однако, данный аспект его деятельности останется за рамками нашей статьи.

[10] Здесь же начало преподавания теории искусства в Виленском университете отнесено к 1803 г. Подробнее о Гуцевиче и Шульце см.: Academia Artium Vilnensis 1997, pp. 9–11; Свирида 2023, с. 87–95.

[11] Определение профессора медицины Виленского университета Йозефа Франка. О нем см. прим. 25.

[12] Saunders. Idées sur etablissement de l’école de gravures, pour le genre d’Histoire, Portraite et Paysage, sur un cours de litterature des beaux-arts et sur un cours de litterature Anglaise // BUWil 2. KC 1. К. 355–361. См. также: Bartnicka 1971, pp. 66–67.

[13] Обратим внимание на тот факт, что «Индийцы» далеко не всегда присутствовали в перечне «прародителей» художеств, приводимом в ряде сочинений того времени. Ср., например, текст речи, произнесенной летом 1810 года на собрании Московского университета – в аналогичных условиях и практически одновременно с речью Саундерса – преподавателем истории искусств М.Г. Гавриловым: «Знаем мы, что Греки учились у Египтян, Финикиан, Халдеев и других народов Азиатских...» [Гаврилов 1810, с. 16]. Показателен также интерес к индийской культуре Г.Р. Державина, проиллюстрированный Саундерсом в большеформатной гравюре 1803 года к одному из стихотворений поэта, изображавшей «Индейскаго Брамина». См.: [Державин 1803. Б. п.].

[14] О Чеховиче см.: Сабодаш Т. Симон Чехович (1689–1775), художник Бароко. Львiв; Дрогобич: Коло, 2020.

[15] [Millin de Grandmaison A.-L.] Introduction a l’Étude des Monumens antiques, par A.L. Millin, Conservateur du Muséum des antiques à la Bibliothèque nationale, professeur d’Histoire et d’Antiquités, des Sociétés Naturelle et Philomatique de Paris, de l’Académie des Curieux de la Nature à Erlang; de l’Académie de Dublin, de la Société Linnéene de Londres, de celle de Médecine de Bruxelles, et de celle des Sciences physiques de Zurich. A Paris, De l’Imprimerie du Magazin Encyclopédique, 1796.

[16] Саундерс очевидно ссылается в речи на следующее сочинение Ж.-Ж. Руссо: Discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon, en l’année 1750, sur cette question proposée par la même Académie: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à epurer les moeurs. Во второй половине XVIII века его русские переводы выходили в Москве и Петербурге. См.: Разсуждение: Удостоенное награждения от Академии Дижонской в 1750 году, на вопрос предложенной сею академиею, что возстановление наук и художеств способствовало ли ко исправлению нравов? / Сочиненное г. Ж.Ж. Руссо; переводил Павел Потемкин. [М.]: печ. при Имп. Моск. ун-те, 1768; Речь Ж.Ж. Руссо: Удостоенная в 1750 году от Дижонской академии награждения, на сей предложенный от оной Академии вопрос: Возстановление наук и художеств послужило ли к исправлению нравов? / вновь переведена на российский язык М. Ю[диным]. Санктпетербург: Тип. Горнаго училища, 1792.

[17] Работа Ж.-М. Вьена «Юлий Цезарь, высадившийся в Кадиксе, обнаруживает в храме Геркулеса статую Александра Македонского» (1767, Национальный музей, Варшава) была заказана художнику королем Польши Станиславом-Августом Понятовским.

[18] Полотно Б. Уэста «Смерть генерала Вольфа» (1770, Художественная галерея Онтарио, Торонто) получило большую известность в Европе и за ее пределами благодаря авторским копиям и гравюре работы У. Вуллетта (1776), которая много лет продавалась в Лондоне у Дж. Бойделла и была несомненно знакома Саундерсу.

[19] Подробнее см.: Марисина И.М. 2021, с. 338–339.

[20] Владислав II Ягелло, великий князь Литовский (1377) и король Польши. (ок. 1351–1454). Ядвига (ок. 1373–1399) – королева Польши, с 1386 г. жена Владислава II Ягелло.

[21] Река Святая (лит. Šventoji / Швянтойи), самый крупный приток реки Вилии (лит. Neris), на которой расположена Вильна.

[22] Сочинение Карамзина «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» появилось в московском журнале «Вестник Европы». Труд А.А. Писарева «Предметы для художников, избранные из Российской Империи, Славенскаго Баснословия и из всех русских сочинений в стихах и прозе» вышел отдельным изданием в Петербурге. Завершенные в 1764 г. «Идеи для живописных картин из Российской истории» М.В. Ломоносова не публиковались до 1868 г., однако содержание этого текста, по всей видимости, передавалось в виде изустной традиции; родство с ним обнаруживают сочинения и Карамзина, и Писарева. Подробнее см.: Рязанцев 2017. В свете вышесказанного любопытно сопоставить процитированную «идею» Саундерса с описанием сюжета «Основание христианства в России», предложенного М.В. Ломоносовым: «Великий князь Владимер (при нем супруга Анна, греческая царевна, сыновья от прежних жен, некоторые греки, с царевною приехавшие) повелевает сокрушать идолов, почему иных рассекают, иных жгут, иных с гор киевских бросают в воду и плавающих с шестами погружают или от берегу отпихивают, камнями бросают, камни к ним привязывают... На Почайной речке, на берегу стоит первый митрополит киевский Михаил со всем собором, иных сам погружая, иных нижнее духовенство. Иные, забредши в воду, сами погружаются обоего пола и всякого возраста люди, матери со младенцами и пр. Иные, выходя из воды, принимают от священников кресты на шею и благословение, помазуются миром, одеваются. На горе начинают строить церковь Десятинную, ставят кресты на места сверженных идолов» [Ломоносов 1868, c. 181].

[23] В каталоге «предметам кабинетов: Живописи, Скульптуры и Гравировального искусства, принадлежавших б. Императорскому Виленскому Университету» (1835) поименованы также отдельные сюжеты гравюрных листов: «Лукреция гравированная В. Шарпом» или «Композиция Г. Рени, гравированная Р. Моргеном». Порой указывалось также количество листов: три гравюры Эделинка, включая портрет Людовика XIV; пять портретов работы Нантейля (кстати, автора одного из портретов уже упоминавшегося маршала Тюренна); восемь композиций Моргена по оригиналам Рафаэля и т. д. – Подробнее см.: Сторчай 2007, с. 415–420.

[24] Оно было прочитано на собрании университета 15 ноября 1815 года и вскоре также опубликовано. См.: Saunders 1815. Первый русский перевод этого текста выполнен в 2023 году А.В. Семеновой. См.: Саундерс 2023б, с. 353–365.

[25] Йозеф (Юзеф) Франк (1771–1842) – профессор медицины Виленского университета. Подобным же излишеством Франк считал лекции профессора итальянского языка и литературы Алоизия (Луиджи) Капелли, в 1811–1817 и в 1827–1832 гг. – декана факультета словесных наук и изящных искусств. Нам неизвестно, каковы были личные отношения Франка с Саундерсом, однако, примечательно, что по дороге из Вильны в Италию последний консультировался по поводу своего здоровья в Вене у отца коллеги, Иоганна Петера Франка, в недавнем прошлом – личного врача императора Александра I. См.: Свирида 2023, с. 223, 262.

[26] Станислав Бонифаций Юндзилл (1761–1847) – ксёндз, доктор богословия и профессор естественной истории Виленского университета.

[27] Саундерс, действительно, после отъезда в Италию упорно хлопотал о назначении пожизненной пенсии, которая была ему дарована в марте 1821 года, как итог положительной резолюции, двумя месяцами раньше наложенной на доклад министра просвещения императором Александром I, находившимся тогда в Лейбахе (Любляне) на Конгрессе Священного союза.

[28] Готфрид Эрнст Гроддек (1762–1825) – с 1804 по 1825 гг. – ординарный профессор Виленского университета, читал курсы античной литературы, древнегреческого языка и латыни, заведовал университетской библиотекой. До 1804 г. – библиотекарь и домашний наставник в семье Чарторыйских.

[29] Статуя Суворова изображена на одной из виньеток, награвированных Саундерсом для изданного в 1806 г. в Петербурге сборника «лирических сочинений» В.В. Капниста.

[30] Речь шла, возможно, о совместном проекте Саундерса и Гроддека. См.: Projekt medalu Aleksandra I Gotfryda Ernesta Groddecka i Saundersa. Biblioteka Jagellońska. Rkp. 3097.

[31] Хью Блэр (1718–1800) – шотландский религиозный деятель, философ, педагог, писатель и литературный критик; доктор богословия Сент-Эндрюсского университета, в котором более двадцати лет, до 1783 г., возглавлял кафедру риторики и изящной словесности.

[32] URL: https://www.poznaibelarus.by/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bf%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba/#more-1520 (дата обращения 14.11.2024)

[33] Николай Федорович Кошанский (1781–1831) – филолог и переводчик, доктор философии; в 1811–1828 гг. – профессор русской и латинской словесности в Царскосельском лицее, где читал также курс истории изящных искусств.

К иллюстрациям

Ил. 1. Фото с сайта: https://www.limis.lt/valuables/e/805180/20000003321891?searchId=93879971

Ил. 2. Фото с сайта: https://www.limis.lt/valuables/e/805180/20000004649913?searchId=14700646

Ил. 3. Фото с сайта Национальной галереи, Копенгаген:https://open.smk.dk/en/artwork/image/KKS1974-23/20?q=Martinus%20R%C3%B8rbye&page=12&filters=has_image%3Atrue

Ил. 4. Фото с сайта музея Метрополитен: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/382503

Ил. 5. Фото с сайта Пенсильванской Академии изящных искусств: https://www.pafa.org/museum/collection/item/death-general-wolfe-2

Ил. 6. Фото с сайта: https://useum.org/artwork/Baptism-of-Lithuania-from-the-series-History-of-Civilization-in-Poland-Jan-Matejko-1888

Ил. 7. Фото с сайта Государственного Эрмитажа: https://collections.hermitage.ru/entity/OBJECT/511560?query=%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81&index=46

Ил. 8. Фото с сайта: https://www.limis.lt/valuables/e/805180/20000005569031?searchId=25116533

Ил. 9. Фото с сайта: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gotfryd_Ernest_Groddeck.jpg

Ил. 10. Фото с сайта: https://kp.rusneb.ru/item/reader/liricheskie-sochineniya-vasiliya-kapnista

Авторы статьи

Информация об авторе

Ирина М. Марисина, кандидат искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; i.marisina@gmail.com

Author Info

Irina M. Marisina, Cand. of Sci. (Art history), Moscow, Russia; Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia, i.marisina@gmail.com