Передвижники. Тернистый путь в XXI век

Дарья Н. Дудко

Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия, dudkodn@tretyakov.ru

Аннотация

Статья, написанная в связи с разработкой выставки «Передвижники» в Государственной Третьяковской галерее, посвящена проблеме рецепции наследия Товарищества передвижных художественных выставок в искусстве XX–XXI вв. Анализируя текстовые и визуальные свидетельства восприятия творчества передвижников, автор фиксирует путь от маркера эпохи к эмблеме, пройденный хрестоматийными произведениями художников.

Ключевые слова:

Товарищество передвижных художественных выставок, ТПХВ, Ассоциация художников революционной России, АХРР, реализм, рецепция, искусство XX века, московский концептуализм

Для цитирования:

Дудко Д.Н. Передвижники. Тернистый путь в XXI век // Academia. 2024. № 4. С. 657−668. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-657-668

Peredvizhniki (the Itinerants). A thorny path into the 21st century

Daria N. Dudko

State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia, dudkodn@tretyakov.ru

Abstract

The article, written in conjunction with the development of the “Peredvizhniki” exhibition at the State Tretyakov Gallery, focuses on the problem of the reception of the legacy of the Society for Travelling Art Exhibitions in 20th–21st century art. By analyzing textual and visual evidence of the perception of the Peredvizhniki’s works, the author traces the evolution of these canonical artworks from era-defining markers to emblematic symbols.

Keywords:

Peredvizhniki, TPHV, Association of Artists of Revolutionary Russia, AHRR, Realism, Reception, Art of the 20th century, Moscow Conceptualism

For citation:

Dudko, D.N. (2024), “Peredvizhniki (the Itinerants). A thorny path into the 21st century”, Academia, 2024, no 4, рр. 657−668. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-657-668

Самопровозглашенным продолжателем дела передвижников, буквально сформировавшимся на останках последних выставок ТПХВ, стала Ассоциация художников революционной России (АХРР, 1922–1932). Павел Радимов, первый председатель новой организации и по совместительству последний глава Товарищества, 5 марта 1922 года на открытии 47-й выставки выступил с докладом, где озвучил новые цели объединения. В изменившейся стране члены Товарищества должны, «оставаясь верными реалистической живописи <…>, искать наиболее близких народным массам приемов, чтоб в форме законченных произведений помочь массам осознать и запомнить великий исторический процесс», гласила напечатанная в каталоге «Декларация Товарищества передвижных выставок»[1]. Отбросив «тяжелый балласт» мистицизма западных и восточных устремлений, художники должны были прийти «к большой и полезной работе»[2] по изображению (правильнее даже сказать, «объяснению») революции и быта рабочих. Уже спустя два месяца под руководством Радимова формируется президиум АХРР, а Товарищество фактически перестает существовать. Открывшаяся в апреле 1923 года 48-я выставка, несмотря на лозунг А.В. Луначарского[3] «В живописи – к передвижникам!», завершила более чем пятидесятилетнюю историю Товарищества, которое на излете своего существования оказалось слишком консервативным для одних и чрезмерно буржуазным для других.

Закат передвижников критика встретила с иронией. Последнюю выставку в Москве, на которой было показано 399 работ, обвиняли в однообразии, косности и архаичности: «Нет и не будет ничего нового под луной»[4]. Некоторые журналисты шли дальше, задаваясь вопросом: «могут ли старые традиции передвижничества быть использованы для изображения нашей революционной современности», тогда как даже «картинки всех могикан этого движения – Перова, Мясоедова, Якоби, Корзухина[5], Маковского, Лемоха и их вождя Крамского» вызывают «чувство беспросветной тоски»[6]?

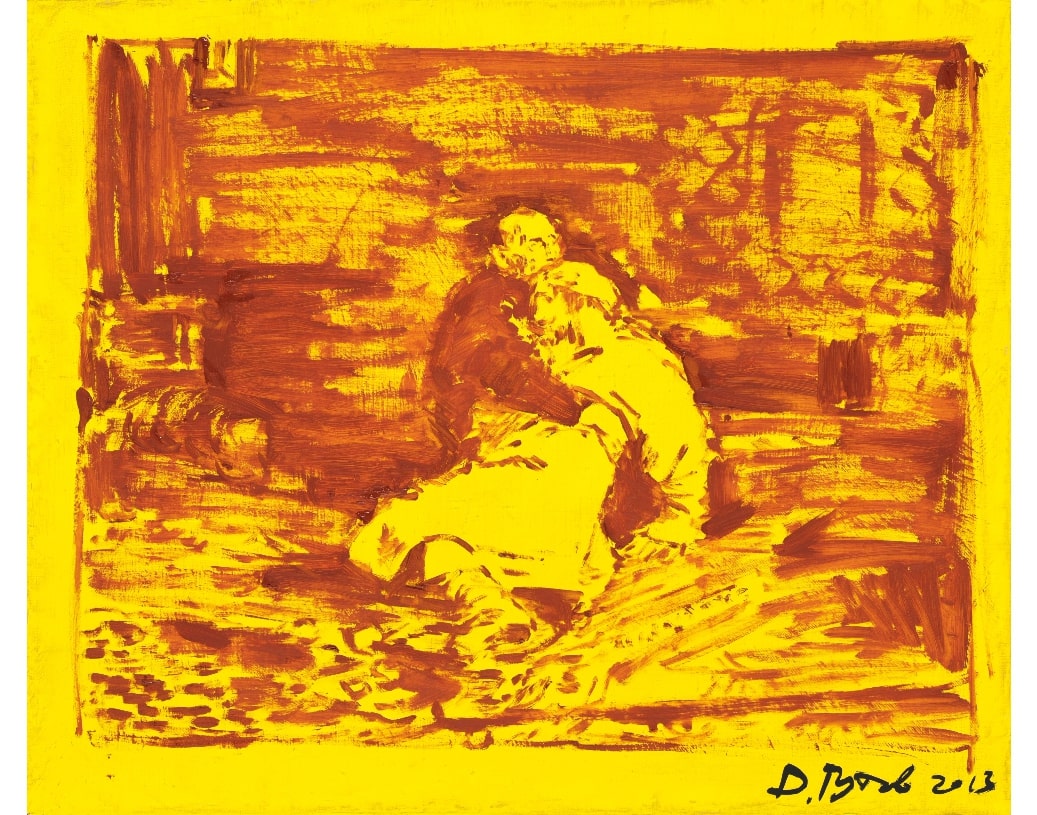

Тем не менее импульс, заданный передвижниками, оказался силен. Работы, созданные в годы расцвета их творчества, составили золотой фонд отечественного искусства, эхом прозвучали в советской реалистической школе живописи и оказались включены в народную культуру в разных ее проявлениях. Арт-критик, художник Дмитрий Гутов в одном из интервью «Художественному журналу» перечислил характеристики, которые, по его мнению, обеспечили передвижникам широкую славу. Для автора серии полотен «Знаешь ли ты русское искусство?» (ил. 1) «идея передвижничества не только подразумевает создание произведения, но вменяет также и многие его параметры – демократизм, ясность языка, содержательность высказывания». По мнению Гутова, именно эта емкость привела к созданию «очень сильных, запоминающихся “хитов” живописи»[7]. В то же время именно «хиты», так прочно закрепившиеся в народном представлении о передвижниках, стали причиной затейливой судьбы Товарищества, чье наследие в контексте русской живописной школы – редкий пример превращения произведения искусства в сувенир.

«Картина Шишкина “Медведи в лесу”, она в обертках конфет используется, ее называют “Мишки на лесозаготовках”»[8], – так шутливо охарактеризовал «Утро в сосновом лесу» И.И. Шишкина (1889, ГТГ) бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев, открывая выставку «Русский пейзаж» в Гронингенском художественном музее (Нидерланды) в 2004 году. Юмор генсека, едва ли уместный на вернисаже пейзажной выставки, тем не менее не кажется удивительным. Школьная пора и взросление будущего президента СССР пришлись на годы очередного переизобретения роли культуры в государственной системе: поиски и формирование национальной идентичности, особенно актуальной в послевоенные годы, привели к превращению реалистического искусства второй половины XIX века в инструмент и «вид идеологии» [Федоров-Давыдов 1975, с. 229]. После публикации в 1897 году книги А.П. Новицкого «Передвижники и влияние их на русское искусство», появления в 1913 году легендарного дизайна упаковки конфет «Мишка косолапый» на кондитерской фабрике «Эйнем» (после революции ставшей «Красным Октябрем») и заявления АХРР картины передвижников[9], революционеров XIX века, уже к концу первой трети XX века стали ассоциироваться с агитационным искусством, понятным и любимым, но безвозвратно «уходящим в самую толщу широких трудящихся масс»[10].

Процессу адаптации образов ТПХВ в повседневном обиходе советского человека способствовало повсеместное, часто бездумное внедрение репродукций: широко распространились плакаты (ил. 2), марки, открытки[11]. По данным газеты «Советское искусство» от 19 сентября 1950 года, из разрешенных к тиражированию произведений искусства наибольшей популярностью пользовались картины передвижников[12], а именно «Охотники на привале» (1871) и «Рыболов» В.Г. Перова (1871), «Утро в сосновом лесу» (1889) И.И. Шишкина, «Богатыри» В.М. Васнецова (1881–1898, все – ГТГ). Следом шли «две-три картины советских художников»[13], то есть современные произведения на темы классовой борьбы, Гражданской войны и Октябрьской революции.

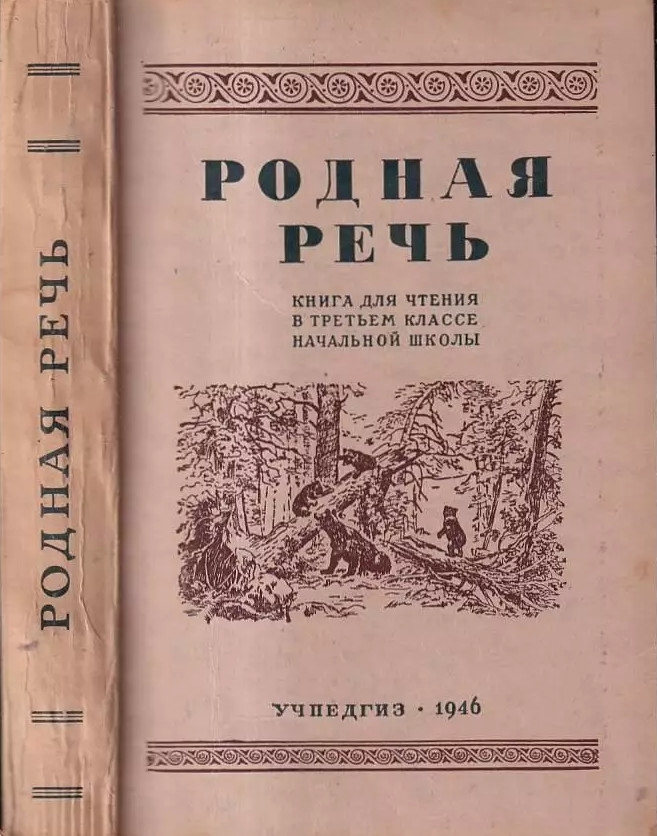

Ключевую роль в интеграции произведений передвижников в культурный код советских граждан сыграло издательство «Учпедгиз»[14], в котором издавались учебники «Родная речь»[15] для учащихся младших классов. Предположительно, к 1950-м годам школьные будни советских детей сопровождали картины И.И. Шишкина (ил. 3), И.И. Левитана, В.М. Васнецова, А.К. Саврасова и других художников, которые, по мнению авторов пособия, были наиболее убедительны с точки зрения запечатления национальной идеи. Картины, утратившие в глазах общества свою самоценность как произведения искусства, превращались в эйдосы, кодировки для других, на тот момент более значимых понятий родины и патриотизма.

Параллельно насаждению образов не мог не начаться процесс естественного отторжения репродукций, часто некачественных и лишенных какой-либо включенности в культурный контекст. «Товарищи, ездившие на Дальний Восток, рассказывают, что почти на всех станциях видишь “Утро в сосновом лесу” Шишкина. Причем чем дальше от Москвы, тем больше медведи меняются в цвете, а к концу пути делаются совсем фиолетовыми, так как копируются со все худших образцов», – докладывает на V сессии Академии художеств СССР в 1953 году искусствовед А.Н. Тихомиров [Ярская-Смирнова, Романов 2009, с. 129]. Тогда же, в 1950-е, появляются первые карикатуры и эпиграммы, высмеивающие качество и количество копий. Важно отметить, что объектом насмешек являлись не сами картины передвижников[16], но именно их многочисленные итерации, вскоре породившие пренебрежительное отношение и к самим оригиналам (ил. 4).

Вольность, с которой советские копиисты обращались с произведениями предшественников, ярко отражена в заметке журнала «Крокодил» от 30 ноября 1948 года. Автор описывает картину, украсившую зал мужской парикмахерской: «Среди купав и лилий сидела васнецовская Аленушка и печально смотрела на воду, по которой плыл в гондоле, запряженной тройкой белых лебедей, розовощекий Купидон, загримированный почему-то автором картины под киноартиста Крючкова. В одной руке Купидон держал колчан и стрелы, а в другой у него был свежий номер газеты “Известия” <...>. Бедной Аленушке можно было посочувствовать”[17]. Юмористический тон заметки поддерживается серьезным выводом: «Наши общественные и административные органы строго взыскивают с тех, кто наводняет рынок плохим трикотажем или бракованной посудой. А вот за бедную Аленушку и искалеченных запорожцев[18] никто пока не заступится. Между тем пошлая картина, вывешенная для всеобщего обозрения в парикмахерской, является не меньшим злом, чем проданная пара чулок со спущенной ниткой»[19].

В то же время в музеях искусство передвижников продолжало удерживать интерес зрителя, реагирующего на внешнюю ясность сюжетов. Вышедший в 1928 году сборник «Изучение музейного зрителя», ставший первой попыткой систематизировать информацию о посетителях Третьяковской галереи, однозначно констатировал: «Для всех социальных группировок и при всех методах проведения экскурсии наиболее интересны для массового зрителя передвижники, затем, для некоторой части, “Мир искусства”, значительно меньше XVIII век и очень мало иконопись и новейшая живопись» [Мойзес 1928, с. 20].

Лидирующая позиция передвижников в системе приоритетов зрителей сохранялась вплоть до начала трансформационных 1980-х годов [Петрунина 2012, с. 341]. Картины художников, пережив дискуссии о долге перед революцией, вошли в культурный код советских граждан как безапелляционная классика, существующая в вакууме уже устоявшейся системы марксистко-ленинских ценностей. Появляясь в учебниках и столовых, в кино (ил. 5) и дизайне упаковок, работы передвижников потеряли свой интерпретационный потенциал, на долгие годы застыв в качестве «хитов» классического искусства, массовых и незамысловатых.

Среди художников первыми, кто почувствовал необходимость заново посмотреть на реализм второй половины XIX века, стали московские концептуалисты 1970-х годов. Их взгляд, часто полный иронии и ехидства (ил. 6), тем не менее стал той точкой обновления, которая запустила процесс постепенного переосмысления реалистического искусства. «Мы как раз тогда проходили в школе, что до социалистического реализма был критический реализм передвижников, и вот эта идея критического реализма там была жива во всей красе. А себя мы ощущали, безусловно, совершенно другими», – вспоминает в интервью[20] Виктор Скерсис. Однако так ли отличается поколение художников 1970-х от передвижников, как вместе они отличаются от социалистического реализма?

В разные годы картины художников ТПХВ обвинялись в тенденциозности, литературности, излишней социальности – то есть в тех качествах, которые московские концептуалисты первыми в XX веке возвели в абсолют. Культ названия, нанизывающего философские смыслы на визуальный ряд, вызов зрителя на интеллектуальный бой с проблематикой действительности – это ли не щит и меч Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова, которые, подобно Ивану Крамскому и Василию Сурикову, указывают на изъяны реальности, но никогда не замыкаются на ней? Возможно, просто метафизика передвижников оказывается менее очевидной. Если соцреализм, стремясь говорить со зрителем, неизменно опускается до самых простых формулировок, то реализм второй половины XIX века, напротив, поднимает на свой уровень тех, кто справляется со считыванием смыслов. Это «вхождение» зрителя в картину, как выражается Кабаков[21], – уровень уже постмодернистского видения, которое, однако, зарождается в искусстве ТПХВ, напрямую обращенном к зрителю. Просто Кабаков осмысляет мир советской коммуналки, а передвижники – человека и его быт в Российской империи.

Для концептуального искусства хрестоматийные картины передвижников часто становятся готовыми идеями – как, например, стулья Джозефа Кошута («Один и три стула», 1965, Музей современного искусства в Нью-Йорке). Это уже не произведение, а воспроизведение. Холсты Керима Рагимова из серии “Roadoff” (ил. 7), на которых внедорожники с трудом преодолевают бездорожье пейзажей передвижников, приближаются к эстетике рекламного плаката: просторы русской земли надо заслужить, вспахать, чтобы ощутить вневременную мощь природы. Другой вариант цитирования предлагает Андрей Филиппов в масштабной инсталляции «Над пропастью во ржи» (2004) (ил. 8): на стене висит черно-белая копия картины «Рожь» (1878, ГТГ) И.И. Шишкина, перед ней расстилается полиэтиленовая «лужа», через которую перекинуты практически левитановские («Тихая обитель» (1890, ГТГ)) мостки. Вновь передвижник выступает иероглифом всего русского, что так необходимо подчеркнуть современному автору.

Примечательно, что идея использования передвижнического как национального близка не только художникам, работающим на постсоветском пространстве. Если, представляя экзотику русской культуры, иностранец в первую очередь вспоминает икону и авангард, то иллюстрацией страны как исторической единицы, ее людей и природы остаются образы, сформулированные передвижниками. Заслуга искусства реализма, поругаемого за эпигонство, состоит в этом точном выражении национального духа. Емкие, содержательные, демонстрирующие крайнюю наблюдательность художников, эти композиции перестали быть сугубо живописными и вобрали в себя иллюзорную специфичность кинематографа [Тарковский 1992, с. 52–53], обросли подтекстами.

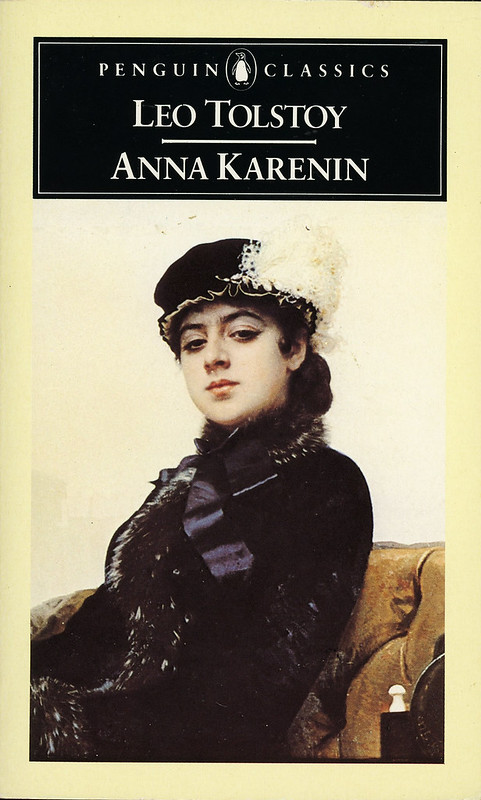

Так, «Неизвестная» (1883, ГТГ) И.Н. Крамского западным зрителем опознается как вполне конкретная женщина: благодаря обложкам издания романа «Анна Каренина» в переводе на английский язык (Penguin Classics, 1997) и последовавшим экранизациям за портретом таинственной незнакомки иностранная аудитория узнает героиню Льва Толстого (ил. 9, 10). «Она обладает особым чувством, той самой “русскостью”», – отмечает куратор музея Гуггенхайм в Нью-Йорке Валери Хилингс, описывая «Неизвестную»[22]. Другим показательным примером может служить практика работы японского режиссера Хаяо Миядзаки: в анимационном фильме 2013 года «Ветер крепчает», посвященном Второй мировой войне, мультипликатор изображает движение поезда по России. В пролетающих пейзажах легко узнаются мотивы И.И. Левитана, хронологически не соответствующие искомому образу (ил. 11, 12). Тем не менее именно они позволяют Миядзаки безошибочно локализовать действие на просторах СССР.

Констатируя универсальность прочтения передвижников как фиксаторов национального русского духа, нельзя сужать их победы до исключительно историографических. Если реализм передвижников не переродился в АХХР, как мы заметили в начале статьи, то во что влился импульс этого человечного, духовного направления? Будет справедливым предположить, что схожим уровнем чуткости к натуре вне ее внешних проявлений обладает фотография.

Философ Е.В. Петровская, рассуждая о снимках Ольги Чернышевой, вводит понятие «априорной социальности» [Петровская 2003b, с. 12]: располагаясь «на грани социального и метафизического, жизнь лицом к лицу сталкивается с собственной изнанкой»[23]. Творческий метод художницы состоит в выхватывании фрагмента повседневности, который, являясь по своей природе документальной фотографией, наполняется символистским значением через название или выстраивание серий (ил. 13). Это не зеркальное отражение натуры, но концептуальное расширение понятного на первый взгляд образа: рыбак, занесенный снегом, становится застывшим растением, а попрошайка сравнивается с бардом-поэтом. Эта реальность концептуальна, она указывает «на то, что находится за границами образа, на универсальную и революционную потенциальность униженного»[24].

С «априорной социальностью» работал и Дмитрий Марков. Его образы провинциальной России, наполненные очень личным переживанием, не содержат в себе обличения, но заставляют сфокусироваться на разных гранях обыденного. Летописец современности, Марков не имитирует и не цитирует передвижников, но заимствует их метод, терминологическую рамку. Изображая усталых женщин и оборванных детей, фотограф не эпатирует публику, но любовно выводит своих героев из эстетического забвения (ил. 14, 15). С Товариществом Маркова сближает еще и стремление вырваться из стерильных пространств галерей: свои работы художник тиражировал в социальных сетях, что позволяло им «путешествовать» в провинцию.

Масштаб передвижничества как явления невозможно оценить без взгляда через века. Тот образ России, что был предложен художниками, от лирических «Грачей…» Саврасова до символической мощи Шишкина, доказал свою витальность, выдержав испытания китчем и забвением. Сейчас образы, когда-то составлявшие хиты передвижных выставок, прочно вошли в калейдоскоп ассоциаций с природой, духом и человеком России, а сам творческий метод передвижников нашел своих последователей и увидел развитие уже в искусстве фотографии. Несомненно, тема бытования наследия передвижников после 48-й выставки не исчерпана. Нам еще предстоит оценить, как особенности организации Товарищества повлияли на будущие художественные практики, проследить глубину проникновения образов в кинематограф, выявить символику прямых и непрямых цитат как в советской официальной живописи, так и на последних биеннале актуального искусства.

Однако уже сейчас можно говорить о том, что образ передвижников, создаваемый в советской историографии, правдив настолько же, насколько созданный концептуалистами Виталием Комаром и Александром Меламидом «Николай Бучумов», вымышленный художник-реалист. Порочная практика насаждения марксистско-ленинской эстетики, а также попытка навязывать образы и соответствующие им трактовки привели к продолжительному периоду отрицания искусства передвижников как подвижного и живого явления. Несмотря на это, Товарищество передвижных художественных выставок не исчезло в 1923 году: оно продолжило формировать поколения художников, будь то культурный кругозор, поиски «от противного» или даже упаковки конфет, вроде «Мишки косолапого».

Литература

- Мойзес 1928 – Мойзес А.Е. Экскурсионная жизнь Третьяковской галереи // Изучение музейного зрителя: Сборник Методическо-просветительного отдела под ред. Л.В. Розенталя. М., 1928. С. 13–42.

- Петрунина 2012 – Петрунина Л.Я. Социологические исследования посетителей постоянной экспозиции Третьяковской галереи // Третьяковские чтения. 2010–2011: Материалы отчетной научной конференции. М., 2012. С. 334–350.

- Тарковский 1992 – Тарковский А.А. Уроки режиссуры. М., 1992. С. 52–53.

- Федоров-Давыдов 1975 – Федоров-Давыдов А.А. Тенденции современной русской живописи // Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. М.: Наука, 1975.

- Ярская-Смирнова, Романов 2009 – Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Визуальная антропология: режимы видимости при социализме. М.: Вариант, 2009.

References

- Moizes, A.E. (1928), Ekskursionnaya zhizn’ Tretyakovskoi galerei [Excursion life of the Tretyakov gallery], Izuchenie muzeinogo zritelya: Sbornik Metodichesko-prosvetitel’nogo otdela [Studying the Museum Visitor: Collection of the Methodological and Educational Department], ed. by L.V. Rozental’, Moscow, Russia, pp. 13–42.

- Petrunina, L.Ya. (2012), Sotsiologicheskie issledovaniya posetitelei postoyannoi ekspozitsii Tret’yakovskoi galerei [Sociological Studies of Visitors to the Permanent Exhibition of the Tretyakov Gallery], Tret’yakovskie chteniya, 2010–2011: Materialy otchetnoi nauchnoi konferentsii [Tretyakov Readings. 2010–2011: Proceedings of the Annual Scientific Conference], Moscow, Russia, pp. 334–350.

- Tarkovsky, A.A. (1992), Uroki rezhissury [Lessons in directing], Moscow, Russia, pp. 52–53.

- Fedorov-Davydov, A.A. (1975), Tendentsii sovremennoi russkoi zhivopisi [Trends in contemporary Russian painting], in Fedorov-Davydov, A.A., Russkoe i sovetskoe iskusstvo [Russian and Soviet Art], Nauka [Science], Moscow, USSR.

- Yarskaya-Smirnova, E.R. and Romanov, P.V. (2009), Vizual’naya antropologiya: rezhimy vidimosti pri sotsializme [Visual Anthropology: Modes of Visibility under Socialism], Variant, Moscow, Russia.

[1] Каталог 47-й передвижной выставки картин // 35-я Типография МСНХ. М.: 1922. С. 1

[2] Известия. 1922. 12 марта. № 58 (1497). С. 4.

[3] Лозунг прозвучал на юбилейном торжестве в память об А.Н. Островском. См.: Мусянкова Н.А. «В живописи – к передвижникам!» // Русское искусство. 2023. № 2. С. 78–87.

[4] Каб М. Уходящее // Зрелища. 1923. № 33. С. 14.

[5] А.И. Корзухин и В.И. Якоби, подписавшие первый проект Устава Товарищества как члены-учредители, не участвовали в Первой передвижной выставке и выбыли из ТПХВ согласно Уставу.

[6] Нюренберг А. 48-я передвижная выставка картин // Русское искусство. 1923. № 2–3. С. 94.

[7] Виленский Д., Гутов Д., Осмоловский А., Соколов А., Мизиано В. Методология репрезентации // Художественный журнал. 2003. № 48–49. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/71/article/1530 (дата обращения: 24.07.2024).

[8] Долинина К. Голландцев потянуло на большое русское искусство // Коммерсант. 20 января 2004. № 8.

[9] Несомненно, понятие «передвижничество» не включает в себя всю историю реалистической живописи в России второй половины XIX века. Тем не менее именно ТПХВ как группа художников оказалось наиболее ярким явлением в этот период, а потому здесь и далее мы не уточняем разницу между этими понятиями, отдавая себя отчет в условности терминологии.

[10] Цит. по: Искусство в массы. 1929. № 1. С. 1.

[11] В связи с этим возникает проблема размывания соотнесенности картин с передвижничеством – например, в части литературы и сознании зрителя картина «Бурлаки на Волге» (1870–1873, ГРМ) И.Е. Репина – часть передвижнической программы, однако на самом деле таковой не является.

[12] В тексте заметки перечень “передвижников” закрывает “Девятый вал” Айвазовского, что еще раз подтверждает условность представлений зрителей об искусстве реализма вообще и ТПХВ в частности. Художник членом Товарищества не был.

[13] Советское искусство. 19 сентября 1950. № 63 (1255) С. 3.

[14] Издательство «Учпедгиз» (1931–1964) находилось в подчинении Наркомпроса.

[15] Вопросом использования образов из истории русского искусства XIX века в советских изданиях для школьников занимается исследователь Сергей Фофанов.

[16] В конце XIX века, во время активной деятельности ТПХВ, юмористические издания «Будильник», «Шут», «Маляр» публикуют карикатуры на творчество передвижников и особенности их работы. В XX веке фокус смещается на более злободневный вопрос копирования, а вопрос о качестве и ценности оригинальных произведений не поднимается.

[17] Крокодил. 30 ноября 1948 года. № 33. С. 4.

[18] Имеется в виду картина И.Е. Репина «Запорожцы» (1880–1891, ГРМ).

[19] Крокодил. 30 ноября 1948 года. № 33. С. 4.

[20] Московский концептуализм. Начало: Каталог выставки, Арсенал, Нижний Новгород, 28 сентября – 2 декабря 2012 / Куратор и ред.-сост. Юрий Альберт. Нижний Новгород, 2014. С. 148.

[21] World art музей. 2007. № 26: Мыслящий реализм = Thinking realism: специальный проект 2-й Московской биеннале современного искусства. 2007. C. 11.

[22] Benjamin, S. Rethinking Russian art. 08.01.2006 // СBS. URL: https://www.cbsnews.com/news/rethinking-russian-art/ (дата обращения: 22.06.2024).

[23] Попов С. Конец «конца искусства» // Художественный журнал. 2004. № 55. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/34/article/651

[24] Чухров К. Простые машины концептуализма // Художественный журнал. 2008. № 69. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/23/article/365

К иллюстрациям

Ил. 1. Источник изображения: Vladey.

Ил. 2. Источник изображения: сайт Государственного исторического музея.

Ил. 3. Источник изображения: Antikvariat Avion.

Ил. 4. Источник изображения: Публичная библиотека

Ил. 5. Источник изображения: Film.ru

Ил. 6. Источник изображения: finbahn.com

Ил. 7. Источник изображения: Exroad media.

Ил. 8. Источник изображения: TANR.

Ил. 9. Источник изображения: Flickr.

Ил. 10. Источник изображения: Кинопоиск.

Ил. 11. Источник изображения: Pinterest.

Ил. 12. Источник изображения: Pinterest.

Ил. 13. Источник изображения: Stella Art Foundation.

Ил. 14. Источник изображения: Артгид.

Ил. 15. Источник изображения: dcim.ru.

Авторы статьи

Информация об авторе

Дарья Н. Дудко, научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XX века, помощник куратора выставки «Передвижники», Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия; 119017, Россия, Москва, Лаврушинский пер, д. 10; DudkoDN@tretyakov.ru

Author Info

Daria N. Dudko, researcher, assistant curator, State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia; 10 Lavrushinsky Lane, 119017 Moscow, Russia; DudkoDN@tretyakov.ru