«Вот так картинки!». Детские книги В.М. Конашевича второй половины 1920-х годов

Дмитрий В. Фомин

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств; Российская государственная библиотека, Москва, Россия, dfomin13@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается значительная, но недостаточно подробно изученная часть творческого наследия выдающегося графика Владимира Михайловича Конашевича (1888–1963) – его выполненные во второй половине 1920-х гг. иллюстрации к детским книгам, главным образом – к сочинениям литераторов «второго ряда». Большинству работ Конашевича этого периода свойственно ярко выраженное игровое начало. Познавательность легко совмещается в них с динамичным действием, нарядная декоративность – с иронией, условность графических образов – с их эмоциональной убедительностью. Характеризуется особое положение, которое занимал мастер в кругу коллег, анализируются его теоретические высказывания об оформлении детской книги.

Ключевые слова:

В.М. Конашевич, графика, детская книга, книжка-картинка, иллюстрация, обложка

Для цитирования:

Фомин Д.В. «Вот так картинки!». Детские книги В.М. Конашевича второй половины 1920-х годов // Academia. 2024. № 4. С. 606−628. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-606-628

“These are the pictures!”. Vladimir Konashevich's children's books of the second half of the 1920s

Dmitry V. Fomin

Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Russian State Library, Moscow, Russiа, dfomin13@yandex.ru

Abstract

The article examines a significant, but insufficiently studied part of the creative legacy of the outstanding graphic artist Vladimir Mikhailovich Konashevich (1888-1963) – his illustrations for children's books made in the second half of the 1920s, mainly for the works of "second row" writers. Most of Konashevich's works of this period are characterized by a pronounced playful beginning. Cognition is easily combined in them with dynamic action, elegant decorativeness with irony, the conventionality of graphic images with their emotional persuasiveness. The special position that the master occupied in the circle of colleagues is characterized, his theoretical statements about the design of a children's book are analyzed.

Keywords:

Vladimir Konashevich, graphics, children's book, picture book, illustration, cover

For citation:

Fomin, D.V. (2024), “These are the pictures!”. Vladimir Konashevich's children's books of the second half of the 1920s”, Academia, 2024, no 4, pp. 606−628. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-606-628

Наследие выдающегося отечественного графика В.М. Конашевича не обойдено вниманием исследователей, однако изучено недостаточно основательно. В частности, когда речь заходит о книжной графике художника 1920-х годов, вспоминаются, прежде всего, проиллюстрированные им сочинения К.И. Чуковского и С.Я. Маршака, а остальные работы остаются в тени этих изданий, давно и прочно занявших свое место в истории детской литературы и детской книги. Ни в коем случае не умаляя их значения, хотелось бы рассмотреть другие, гораздо менее известные иллюстрации, созданные во второй половине десятилетия к произведениям не столь именитых авторов, однако показательные с точки зрения стилистической эволюции мастера, демонстрирующие разные направления его исканий.

Перебравшись в северную столицу незадолго до революции, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества В.М. Конашевич довольно быстро нашел свое место в художественной жизни Петрограда. Он громко заявил о себе такими программными работами, как «Азбука в рисунках» (1918) и новаторскими иллюстрациями к сборнику лирики А.А. Фета (1922), вступил в объединение «Мир искусства», выполнил множество обложек, успешно оформлял и иллюстрировал издания фирмы З.И. Гржебина. Примерно с 1923 года в его творчестве начинается новый этап. Он получает известность как один из самых плодовитых и востребованных, изобретательных и искусных иллюстраторов детских книжек. К середине десятилетия мастер вполне освоился на новом поприще, стал незаменимым сотрудником детского отдела Ленгосиздата и «Радуги», получал заказы от других издательств. Именно эта сфера деятельности, казалось бы, предопределенная и творческим потенциалом, и личными качествами художника, становится если не главной для него, то, во всяком случае, самой заметной, обсуждаемой, популярной, на долгие годы определяет его амплуа и репутацию в кругу коллег и в «читательской массе».

«Его дарование было камерным. Прирожденный график, он прекрасно владел искусством тонкого и острого, точного и выразительного рисунка, – отмечает Э.З. Ганкина. <…> Он любил декоративную яркость и нарядность, сохранив навсегда способность к жизнерадостному ощущению красочности мира. Эти свойства помогли ему найти свой собственный путь, они же естественно привели его в детскую книгу» [Ганкина 1963, с. 77]. Однако сам Конашевич еще не осознал этого, был не готов к тому, что работа для детей станет основным делом его жизни. В те годы он почти не писал маслом, однако по старой памяти продолжал считать себя живописцем, волею обстоятельств переброшенным на другой «фронт работ» и мечтал вернуться к своему основному призванию. Поэтому и отношение к собственным книжно-оформительским работам было в высшей степени критичным, часто несправедливым и даже несколько отстраненным. Во всяком случае, в письмах к московскому искусствоведу А.И. Аристовой он подробно и увлеченно излагал свои взгляды на живопись и станковую графику, обосновывал свой подход к литографской технике, описывал положение дел в Академии художеств, и лишь мельком, как о чем-то совершенно несущественном, упоминал об издательских заказах: «Что я делаю и собираюсь делать? Делаю книжки, книжки и книжки! Детские, разумеется. Почти все – халтура, разумеется! На днях пошлю вам лучшие из сделанных весною, котор[ые] теперь только что вышли из печати» [Конашевич 2022, с. 630]. Крайне интересно было бы узнать, какие из своих работ автор считал самыми удачными, выделял из общего ряда, но выяснить это, к сожалению, не представляется возможным.

Имя Конашевича почти всегда и совершенно справедливо называют одним из первых, когда речь заходит о создании в те годы принципиально нового типа детской книги, о поисках ее принципиально нового языка, новой тематики, новой эстетики, которые велись большой группой талантливейших экспериментаторов-энтузиастов во главе с С.Я. Маршаком и В.В. Лебедевым. Между тем положение мастера в этой среде было весьма двусмысленным. Его высочайший профессионализм, тонкий вкус, редкая работоспособность, а также невозмутимый, веселый, бесконфликтный характер сделали свое дело: он довольно легко и быстро вошел в сообщество коллег и завоевал в нем авторитет, поддерживал с собратьями по искусству ровные, иногда даже приятельские отношения. Сотрудники по работе в детской редакции Ленгосиздата (впоследствии – Детгиза), в журналах «Чиж» и «Еж» ценили его творчество, симпатизировали ему как человеку, и все же он был для них не вполне «своим». Их отношение к нему можно охарактеризовать ленинскими словами, сказанными про одного из старых партийцев: «С нами, но не наш» или названием фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».

«Владимир Васильевич Лебедев, будучи редактором, не считал Конашевича своим единомышленником, какими были для него Н.А. Тырса и Н.Ф. Лапшин, – свидетельствует В.И. Курдов. Тем не менее он поощрял работу в книге для детей Конашевича, видя в нем мастерство необходимого для издательства художника, и не вмешивался своей редактурой. Интересно, что Конашевич в Детгизе иногда свои рисунки приносил к С.М. Алянскому, который был заведующим производством... и они поступали в производство, минуя Лебедева» [Курдов 1994, с. 71]. Примерно о том же пишет Е.Л. Шварц, вспоминая Конашевича: «Его одарил господь легким сердцем. Это не обидчик, как Лебедев. Черные мягкие глаза... Мягкое, но никак не искательное выражение лица. Некоторая мягкость, но никак не полнота фигуры. Воспитанность. Мягкий теноровый голос. И все это от природы, но не от желания импонировать. Легкий человек. Плохие мальчики – Лебедев, Лапшин, Тырса – косились несколько на Конашевича. Он казался им слишком хорошим мальчиком, слишком воспитанным “Миром искусства”. Но признавали в нем художника. Нехотя. С легким пожиманием плеч. По крови украинец, даже запорожец, потомок того Сагайдачного, что “променял жинку на тютюн да люльку...”, Владимир Михайлович не унаследовал воинственности предков. Не лез в бои. И жил всегда в Павловске. В стороне. С краю. И не менял жену на тютюн да люльку – семья его оказалась прочной» [Шварц 1990, с. 485].

Да и сам Лебедев в небольшой заметке, написанной в 1965 году, вскоре после смерти Конашевича не преминул лишний раз дистанцироваться от коллеги, исповедовавшего иные эстетические взгляды, хотя и отдал должное его мастерству: «Естественно, что Владимир Михайлович был привлечен к работе в издательстве как мастер декоративной книги. Он виртуозно строил страницы и развороты. В книжной графике он был изобразителем, и тут мы с ним расходились в задачах, как и большинство детских художников ленинградской группы… Несмотря на расхождения наши в вопросах искусства, я всегда ценил человеческие качества Владимира Михайловича. Он был человеком чести в самом лучшем понимании этого слова. Всегда старался делать то, что хотел. <…> Он как бы остался последним художником книги, вышедшей из традиции “Мира искусства”, и как бы заканчивает эту главу. Хочется сказать еще, что… он был мастером: то есть задачи, которые он себе ставил, разрешал ясно и гармонично, а это – большое дело» [Конашевич 1968, с. 428].

Как вспоминает Шварц, в кругу сподвижников и учеников Лебедева само слово «мирискусник» воспринималось почти как ругательство. Принадлежность к знаменитому объединению была в глазах новых сотрудников Конашевича чем-то вроде несмываемого клейма, дискредитировало художника, пожалуй, еще сильнее, чем «буржуазное происхождение». Он не собирался отрекаться от своих ранних работ, отказываться от тех открытий, которые сделал под влиянием высоко чтимых им мастеров старшего поколения. Причастность к «Миру искусства» еще долго сказывалась в его графике, самым наглядным образом проявляясь в декоративных элементах оформления книжного ансамбля, в неизбывном пристрастии к орнаментике и каллиграфии, к нарядным обложкам, торжественным титульным листам, изящным виньеткам и особенно – к всевозможным картушам и прочим тяжеловесным барочным украшениям, которыми он подчас сильно злоупотреблял. Вместе с тем широко распространенное мнение о зависимости творчества Конашевича второй половины 1920-х годов от эстетических идеалов «Мира искусства» сильно преувеличено, основано на недооценке и непонимании новаторского характера его исканий. Декоративные составляющие никогда не имели для него самодовлеющего значения, не были изолированы от остального книжного ансамбля. «Конашевич, обладавший и тонким образным чутьем, и яркой фантазией, и декоративным даром, сумел сплавить их воедино, облечь образ в специфическую, поистине заново созданную декоративную форму, отвечающую именно детскому восприятию, – справедливо отмечает Э.З. Ганкина. Оформление книги перестало у него быть просто украшением. Оно вплелось в мир веселой выдумки, заиграло и зажило близкой детям жизнью по законам игры. <…> Это игровое начало определяет весь образный строй книг Конашевича, поскольку иллюстрации не только подчиняются общему декоративному ритму, но и строятся на том же веселом обыгрывании ситуаций и предметов. Иллюстрации и оформление в книгах Конашевича декоративны и образны одновременно» [Ганкина 1963, с. 79].

Стилистический диапазон иллюстрационных циклов мастера – значительно шире, чем принято думать. Но если даже оставить в стороне вопрос о разнообразии доступных ему тем и приемов, нетрудно заметить, что, при очевидном сходстве внешних примет, работы Конашевича строятся на иных принципах, нежели классические детские книги «мирискусников». Ю.Я. Герчук очень точно сформулировал, в чем заключалось главное отличие их позиций, их способов вести диалог с маленьким читателем. Корифеи отечественной графики начала ХХ века «говорят, кажется, в своих книжках с ребенком одним и тем же иронически-снисходительным тоном взрослого, рассказывающего... байки, в которые сами ни на секунду не верят. Вот этого иронического холодка не было в книжках Конашевича, не устающего играть с детьми в одинаково веселые для них и для него игры. Здесь были и какой-то очень детский по складу юмор, и интерес к движению, к действию, тоже чуть по-детски схематичному, но всегда живому и бойкому, наконец – талант неутомимого рассказчика <…>. Все вовлекается в веселый ритм этого рассказа-игры: и люди, и вещи, и узорчатые декоративные рамки и даже шрифт, написанный той же веселой рукой, всегда нарядный, очень индивидуальный и характерный, приплясывающий» [Герчук 1969, с. 39].

Далекий от крайностей авангардистского формотворчества, Конашевич не был, разумеется, закоренелым ретроградом, с интересом следил за тем, что происходило на «левом фланге» искусства, переосмысливал и использовал некоторые его открытия для собственных нужд. Работая рядом с молодыми коллегами из «гвардии Лебедева», он отнюдь не стремился подстроиться под их вкусы, во что бы то ни стало понравиться им, и в то же время, вольно или невольно, заражался их бодростью и «левизной», желанием постоянно экспериментировать, делать каждую новую книгу совсем иначе, чем предыдущую. А иногда и заимствовал у них отдельные графические приемы авангардистского происхождения, чтобы скрестить их с другими, более близкими ему выразительными средствами.

В бурной художественной жизни 1920-х годов, заполненной нескончаемой борьбой всевозможных течений и группировок, Конашевич занимал обособленную позицию, не примыкал ни к каким движениям, не участвовал в теоретических баталиях, широта его эстетических взглядов крайне нетипична для своего времени. Такая позиция казалась его собратьям по цеху, а порой и самому художнику в высшей степени уязвимой. В письмах Владимир Михайлович иногда ругал себя за свою «мягкотелость», искренне завидовал коллегам, умевшим методично «бить в одну точку», уверовавшим в правильность, непогрешимость собственного творческого метода и возненавидевшим все остальные пути искусства: «Противно быть таким, не горячим и не холодным. Меня начинает злить, что мне все – все равно. Завидую таким крепким (пусть однобоким – это неплохо) фигурам, как Лебедев, Филонов и другие сектанты. Хочу быть изувером!!» [Конашевич 2022, с. 617].

C другой стороны, самостоятельность, независимость художника, не связанного никакими групповыми обязательствами, не присягнувшего ни одному из множества «измов», несомненно, питали сильные стороны его творчества, позволяли находить источники вдохновения и примеры для подражания в самых разных, подчас весьма неожиданных местах, брать нечто полезное от каждой из противоборствующих школ. Да и нежелание участвовать в утомительных дебатах вовсе не означало отсутствия своей четкой позиции; просто она выражалась не в лозунгах, а в конкретных графических работах. Например, многолетняя полемика с вечным соперником и оппонентом Конашевича Лебедевым велась очень активно, приняв форму творческого соревнования: два ведущих иллюстратора Детгиза поочередно оформляли одни и те же книги.

Ни упреки критиков и педагогов, ни «пожатья презрительных плеч» нисколько не помешали Конашевичу прочно занять свою нишу в искусстве книги и обустроиться в ней достаточно уютно. Он упорно «гнул свою линию», но линия эта отнюдь не была прямой; едва ли можно описать направление стилистической эволюции его графики как четкое и целенаправленное движение от одной точки к другой. Его работа по оформлению детских книг 1920-х годов представляет собой череду интереснейших опытов, результаты которых были непредсказуемы и для самого мастера. Он предпочитал не маршировать по заранее намеченному маршруту, а «по прихоти своей скитаться здесь и там», надолго останавливаясь в одних местностях и бегло минуя другие, примеривая и «проверяя на прочность» всевозможные темы, материалы, приемы, синтезируя выразительные возможности разных стилей и направлений в глубоко индивидуальную, исключительно самобытную, легко узнаваемую манеру рисунка. Как считает Ю.А. Молок, к концу десятилетия манера эта претерпела некоторые изменения, слегка «опростилась»: «Он теперь больше доверяет цвету, белому пространству бумажного листа, отказывается от нагромождений в повествовании, становится в своих рисунках легче, подвижнее. Линия делается более цепкой и упругой» [Молок 1969, с. 96].

Во второй половине 1920-х Конашевич иллюстрировал не только авторов, справедливо признанных сегодня классиками детской литературы, но и многих других писателей – широко известных в те годы и только начинающих, талантливых и не очень. Можно предположить, что при выборе литературной основы будущей книги совершенство текста вовсе не было для него одним из главных критериев. Художник «выбирал те произведения для детей, которые отвечали его собственной любви к вымыслу, его сюжетной и декоративной изобретательности, его юмору и артистически-изощренному графическому мастерству, позволявшему, как из рога изобилия, сыпать на страницы мелкие, средние и крупные изображения, одно интереснее другого. <…> Он все время будил воображение, наблюдательность ребенка, вызывал его на соревнование в выдумке все новых и все более неожиданных веселых подробностей...» [Ганкина 1963, с. 80].

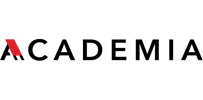

Художник часто предлагал неординарные, не лежавшие на поверхности трактовки – причем порой совсем не те, которые диктовались жанровой природой текстов, литературной репутацией и «специализацией» автора. Иллюстратор мог интерпретировать предложенный сюжет гораздо глубже или ироничнее, чем писатель, умел распознавать неявные в тексте смыслы и настроения, иногда даже полностью менять жанр, ритм, художественный строй повествования и характеры героев, но такие метаморфозы, как правило, шли только на пользу книге. Например, в раннем стихотворении А.Л. Барто «Борька-баран» (1927) описываются злоключения упрямого заглавного героя. Он сбежал из стада, чтобы вернуться к вырастившей его девочке. Но во многом благодаря Конашевичу забавная, немудреная зарисовка из деревенской жизни становится чем-то бóльшим: волнующей историей любви, преодолевающей все преграды, гимном индивидууму, не желающему вливаться в безликую массу, наконец, увлекательным аттракционом, стремительной «скачкой с препятствиями». Нескладная фигура «горбоносого, крепколобого» барана черным ураганом проносится по страницам, как по пересеченной местности; динамика его бега выражена и в самих рисунках, и в том, как они размещены в книге, в ритмической структуре макета. Иллюстрации то занимают целый разворот, то довольствуются половиной страницы, то выстраиваются в шахматном порядке или «лесенкой». Препятствия, которые беглец встречает на своем пути, словно увидены его глазами. Они способны достигать гигантских размеров или наоборот – становятся смешными, жалкими и ничтожными.

Сборник стихов Я.П. Мексина и С.В. Шервинского «Мастера и детвора» с рисунками А.А. Суворова (1925) был, откровенно говоря, довольно унылой и прозаичной, хотя и рифмованной, «производственной книжкой», на ее страницах представители разных профессий рассказывали детям о своей работе, демонстрировали всевозможные уменья и орудия труда.

Но когда в 1928 году тот же текст проиллюстрировал Конашевич, книга получилась совсем другой: празднично-яркой, торжественной, похожей на сказку. Такое ощущение во многом возникает за счет непривычной колористической гаммы (салатовый, бледно-розовый и ярко-оранжевый иногда дополняются коричневым и черным), условно-плоскостного рисунка, плавной ритмики контурных линий, мозаичного чередования больших, равномерно окрашенных цветовых пятен и мелких деталей. А главное, совершенно иначе трактуются главные герои: угрюмые, потрепанные жизнью «производственники» из первого издания, не меняя своей скромной «прозодежды», не прибегая ни к каким трюкам и аксессуарам, преображаются самым радикальным образом. Владение секретами ремесел придает им значительность и даже сходство с волшебниками, способными творить чудеса. Особенно вдохновляет художника хрупкий, но гармоничный и самодостаточный мир, созданный руками кукольных дел мастера.

Иллюстрируя рассказ писателя и орнитолога В.В. Бианки «Росянка – комариная смерть» (1925), Конашевич меньше всего стремится к точности зоологических и ботанических деталей. Изображения жертв маленького, наглого кровопийцы – бестолковой тетерки, изумленного лося, нервного крестьянина, рассыпавшего все собранные грибы – напоминают озорные дружеские шаржи, а лес выглядит как одно раскидистое, бесконечно разросшееся дерево. Писатель излагает вполне правдивую историю из жизни лесных обитателей в сказовой манере. Определенное сходство текста с образцами фольклора усиливается его графическим сопровождением: гротескно-обобщенным характером рисунков, условным использованием цвета (литографии отпечатаны в три краски), окружающими текстовые полосы рамками, куда, помимо чисто орнаментальных элементов, вплетены ветки и листья, грибы и шишки, птицы и насекомые. В орнаментальном ключе изображено и коварное болотное растение, погубившее окрыленного легкими победами, поверившего в свою неуязвимость комара. Поглощая его, резные листья плотно захлопываются, как створки раковины.

Гораздо меньше условности, больше энтомологического педантизма – в изящных иллюстрациях к стихотворению О.М. Гурьян «Насекомые» (1927). Казалось бы, такой подход к тексту в данном случае не вполне оправдан, ведь перед нами книга не столько познавательная, сколько лирическая. Поэтесса не углубляется в природоведческий аспект темы, но учит детей трепетному, бережному, внимательному отношению к любым живым существам, даже к самым мелким и невзрачным из них. Аналогичную задачу, причем гораздо более успешно, решает художник, но попутно рисунки выполняют и просветительские функции, чаще всего демонстрируют не насекомых вообще, а представителей вполне определенных семейств и видов. Более того, именно в максимальной точности воспроизведения облика, движений, привычного окружения героев – главный залог их обаяния и убедительности. Верность натуре нисколько не «засушивает» композиции, скорее наоборот – оживляет, одухотворяет повествование; страницы заполнены не старательными перерисовками из атласа, а трогательными образами, полными «поэзии и правды». С какой любовью и знанием дела показаны, к примеру, карабкающаяся по ветке гусеница, зависшая в воздухе стрекоза, кружащаяся вокруг керосиновой лампы мошкара! По воле автора в книгу не попали самые красивые насекомые, самые интересные для ребенка: бабочки, жуки, кузнечики, но график берется исправить существенный просчет стихотворца, предоставляет им место на обложке и последней иллюстрации. На нескольких листах сценки из жизни людей даются мелко, без цвета, эти графические ремарки, второстепенные эпизоды не должны отвлекать внимание зрителя от главных героев. Самая выразительная композиция – та, где девочка с короткой стрижкой, как зачарованная, разглядывает муху, заснувшую на оконной раме.

Другой мухе отведена важная роль в книге Н. Венгрова «Хлопот полон рот» (1929). В тексте она лишь единожды мельком упоминается, однако иллюстратор рисует ее на каждой странице, причем сажает прямо на печатные строчки. Заслоняя собой последние буквы двустишия, надоедливое насекомое побуждает маленького читателя самостоятельно закончить слово, подобрать несложную рифму к предыдущей строке. Помимо этой шутки, книга интересна и в другом отношении: художник использует элементарный, «простой, как мычание» сюжет для решения исключительно сложной задачи пространственного порядка. Одинаково четко и подробно изображая то, что происходит в помещении, и то, что творится снаружи, во дворе, художник пытается соединить эти трудносовместимые планы в сознании зрителя, синтезировать выразительные возможности интерьера и пейзажа, органично вписать вид, открывающийся за окном, в контекст уютного, камерного, комнатного мирка, где обретается маленькая героиня.

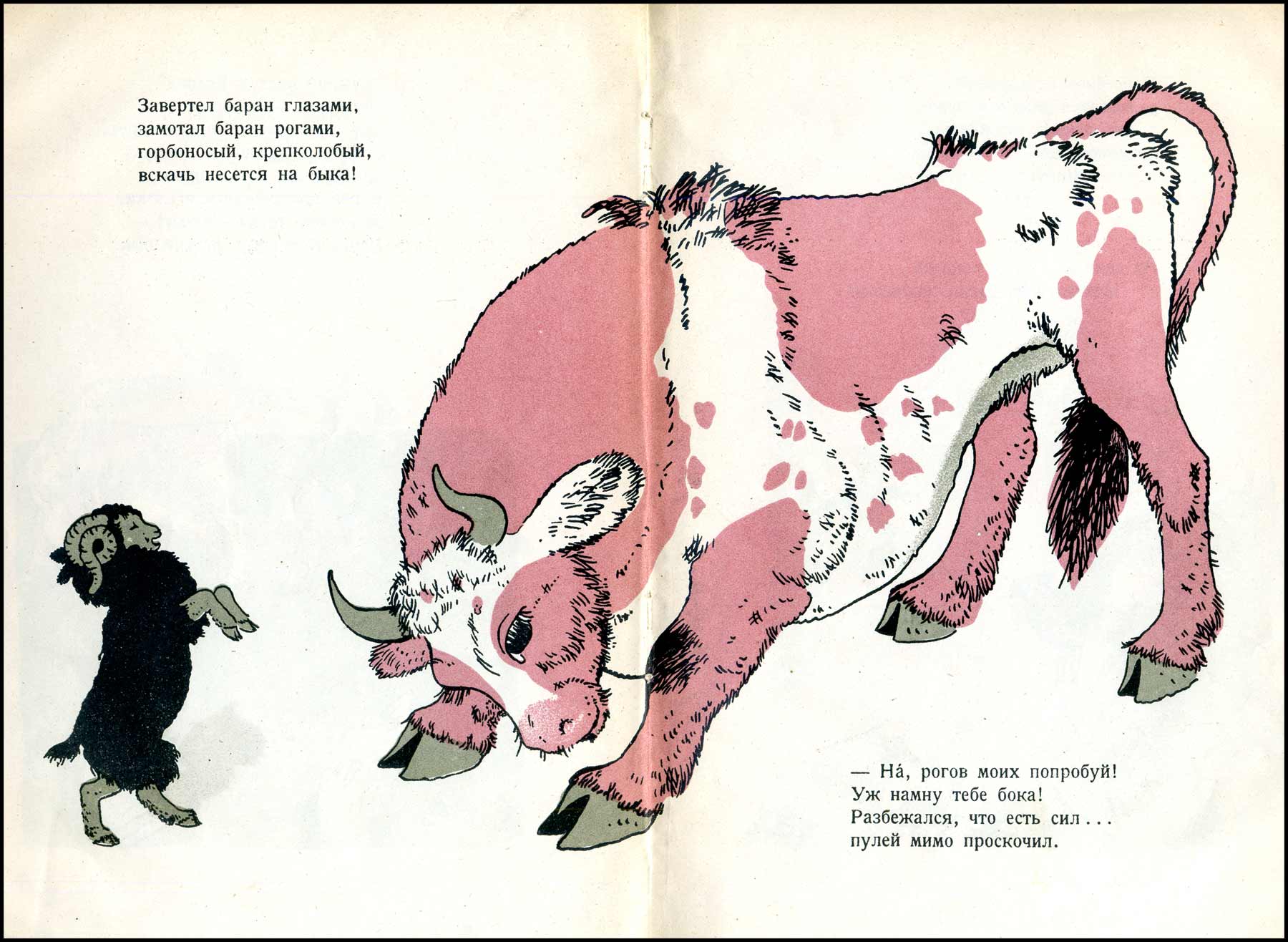

Вообще для создания замечательного графического цикла Конашевичу совсем не обязательна крепкая литературная первооснова, он может легко обходиться и вообще без слов. Одна из лучших его работ этого периода – иллюстрации к откровенно слабому, излишне сентиментальному, а местами и просто нескладному стихотворению В.Г. Мирович «Наша улица» (1926).

Совершенство зрительного ряда с лихвой искупает недостатки текста. Наблюдательный художник создает своего рода энциклопедию жизни современного города, коллекционирует его бытовые приметы и типажи его обитателей, зорко подмечает самые характерные и забавные черты людей, вещей, зданий. Здесь есть несколько удивительных по красоте и точности урбанистических пейзажей; один и тот же вид преображается до неузнаваемости в зависимости от настроения зрителя, освещения, времени суток. Черно-фиолетовые сумерки скрывают мелкие подробности, казавшиеся такими существенными утром и днем, с наступлением позднего вечера улица утрачивает свой привычный, будничный облик, смотрится таинственно, зловеще-романтично. Очень выразительна красочная, подробно проработанная композиция, где дети рассматривают витрину магазина игрушек, причем куклы кажутся более живыми и подвижными, чем малолетние ротозеи. Однако чаще мастер работает иначе: предоставляет читателю возможность самостоятельно составить цельную картину из разрозненных, разбросанных по белому полю страницы деталей, сочинить связную историю с участием нарисованных на одном листе, но пока еще разобщенных персонажей и предметов.

По тому же принципу построен альбом без текста «Вот так картинки!» (1928), представляющий собой нечто вроде развивающей игры для дошкольников. На правой стороне каждого разворота показана определенная среда обитания (лес, море, небо, деревня, город), а на левой – соответствующие ей люди, животные, детали пейзажа. Ребенку предлагается расставить все по своим местам: мысленно уменьшить эти объекты в размерах и подыскать им место на соседней странице, «заселить» ими пустынные ландшафты. Зритель должен проявить в данном случае не столько эрудицию или находчивость, сколько навыки четкого пространственного мышления, понимание того, как соотносятся друг с другом отдельные части и целое.

Параллельно ведется увлекательная, но понятная лишь взрослому игра с языками разных стилей: на обложке нагромождается заметно модифицированная, но по-прежнему тяжеловесная барочная орнаментика; лес изображен с использованием приемов графики модерна, а город – скорее в конструктивистском ключе. Ю.А. Молок так описывает особенности рисунков к этой книге: «Художник избирает такую точку зрения, которая равно открывает всю поверхность листа, каждый предмет увиден индивидуально, и каждый из них ведет свой рассказ. Всякая деталь воспринимается не как маловажная подробность, а как событие. Россыпь метких наблюдений бесконечна» [Молок 1969, с. 93].

«Рожи» (1925) – еще одна книжка-картинка, в которой художник обходится без текста, вернее, ограничивается лапидарными подписями под рисунками: «Соне весело», «Соня злится», «Соня испугалась», «Леля причесалась», «Сережа умылся», «Он лизнул горчицы!» и т.д. Иногда такие комментарии действительно поясняют зрительный ряд, иногда полностью противоречат ему. Перед зрителем проходит целая галерея детских лиц, но портреты эти – совершенно особого рода. На протяжении всей книги ее расшалившиеся, временно оставшиеся без присмотра взрослых герои только и делают, что корчат рожи, кривляются, передразнивают друг друга, а художник фиксирует их проделки, составляет из отдельных гротескных зарисовок что-то вроде шутливой азбуки человеческой мимики или энциклопедии всевозможных гримас.

Сегодня вполне очевидно, что этот цикл – один из самых ярких, выразительных, остроумных в наследии мастера. Но зритель 1920-х годов оказался совершенно не готов к восприятию новаторской работы, вроде бы заранее обреченной на успех, ухитрился каким-то образом не понять ее очевидного смысла и раскованно-экспрессивного графического языка. Приведем характерные высказывания детей о рисунках Конашевича: «Разве так нос рисуют? Не видно прямо, глаза не видно... Брови как палки». «Ничего не понятно. Глаза как рыбы, настоящие рыбы» [Алтухова, Длугач 2019, с. 89]; «...у них некрасивые рожи, растрепанные волосы, лица нехорошие, какие-то все чумазые, непричесанные... Все противные... лохматые» [Там же, с. 87]. Увы, дошкольники решительно не захотели узнавать собственные черты в комичных портретах сверстников, а несоответствие текста с картинкой и вовсе ставило их в тупик. Даже симпатизировавшие художнику критики и педагоги вынуждены были признать: «Дети очень любят смешное. Но юмор этой книги оказался им недоступен. <…> Большинство, не будучи в состоянии заинтересоваться этими отрывочными психологическими этюдами и не понимая их внутреннего смысла и содержания, оставляет книгу с чувством неудовлетворения» [Там же, с. 82]. Строгие критики 1930-х годов восприняли «Рожи» всего лишь как повод для сомнительных острот. Один из них заявил, что этот альбом можно использовать как наглядное пособие и изучать по нему пагубные последствия воздействия отравляющих веществ на человеческий организм.

Вряд ли мастер брался за оформление некоторых не слишком интересных или, используя выражение М.М. Зощенко, «высокомалохудожественных» сочинений исключительно ради заработка. Скорее всего, во многих подобных случаях деликатный художник просто боялся обидеть решительным отказом бесталанного стихоплета или напористого редактора, а потом проклинал себя за слабохарактерность и «оппортунизм». Во всяком случае, загруженность работой, востребованность в издательском мире вовсе не радовали его. «Мне бы вот надо бросить сейчас Академию (уж очень там паскудно), а я мямлю и буду мямлить! Надо бы решительно отказываться от халтуры; и есть к этому возможность! А я иллюстрирую такую прорву всякой дряни, что скоро потону в ней окончательно. А, может быть, потонул уже?» [Конашевич 2022, с. 617], – сетовал Владимир Михайлович в одном из писем 1927 года. Возможно также, что, читая далекие от совершенства рукописи, Конашевич сразу представлял себе, как можно «спасти» их графическими средствами, им двигало азартное желание продемонстрировать свое незаурядное мастерство, создав интересную книгу на ничтожном литературном материале.

Кроме того, как уже говорилось, иллюстрируя безнадежно слабые тексты, художник мог не особенно заботиться о верной передаче духа и буквы первоисточника, с чистой совестью ставить перед собой совсем другие, более интересные, подчас – чисто формальные задачи, проводить увлекательные, а иногда и рискованные стилистические эксперименты. Скажем, рисунки к стихам И.И. Мукосеева «Ваня-кузнец» и «Козел» (обе – 1927) – суть опыты по скрещиванию традиционной лубочной эстетики с неправдоподобной эксцентрикой, грубоватыми гэгами кинематографической комедии положений (вылетающие из кузницы искры не просто обжигают проходящих мимо людей, а сбивают их с ног).

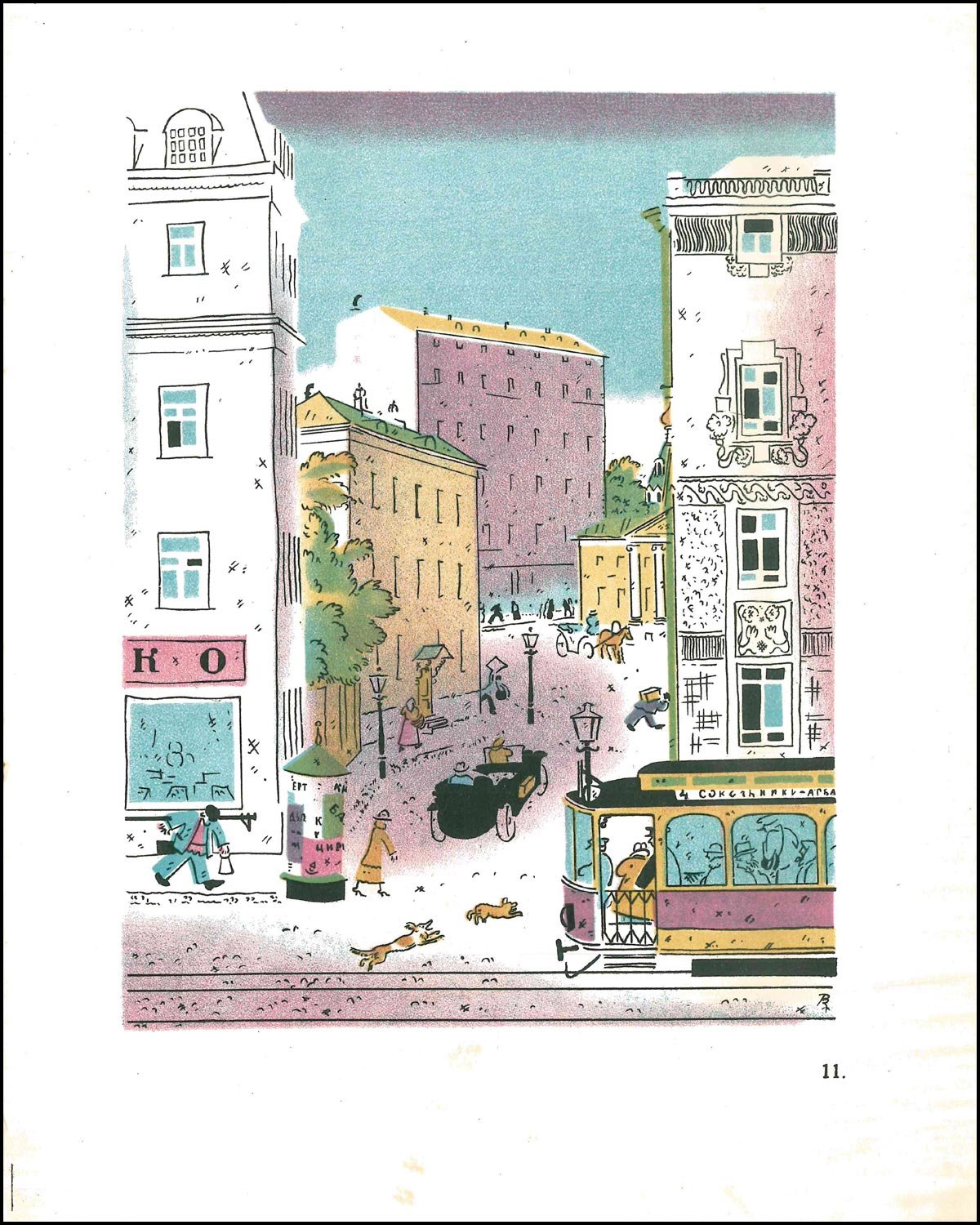

В некоторых циклах сквозь узнаваемый облик социальных типажей 1920-х годов проглядывают архетипические черты древних сказочных героев. Например, тучный продавец с зеленой бородой из книги В.В. Борисовского «В лавке на прилавке» (1927) выглядит как близкий родственник, прямой потомок людоеда из сказки Шарля Перро, а герой «Работничка» Р.А. Энгель (1929) – никто иной, как Мальчик-с-пальчик новой формации.

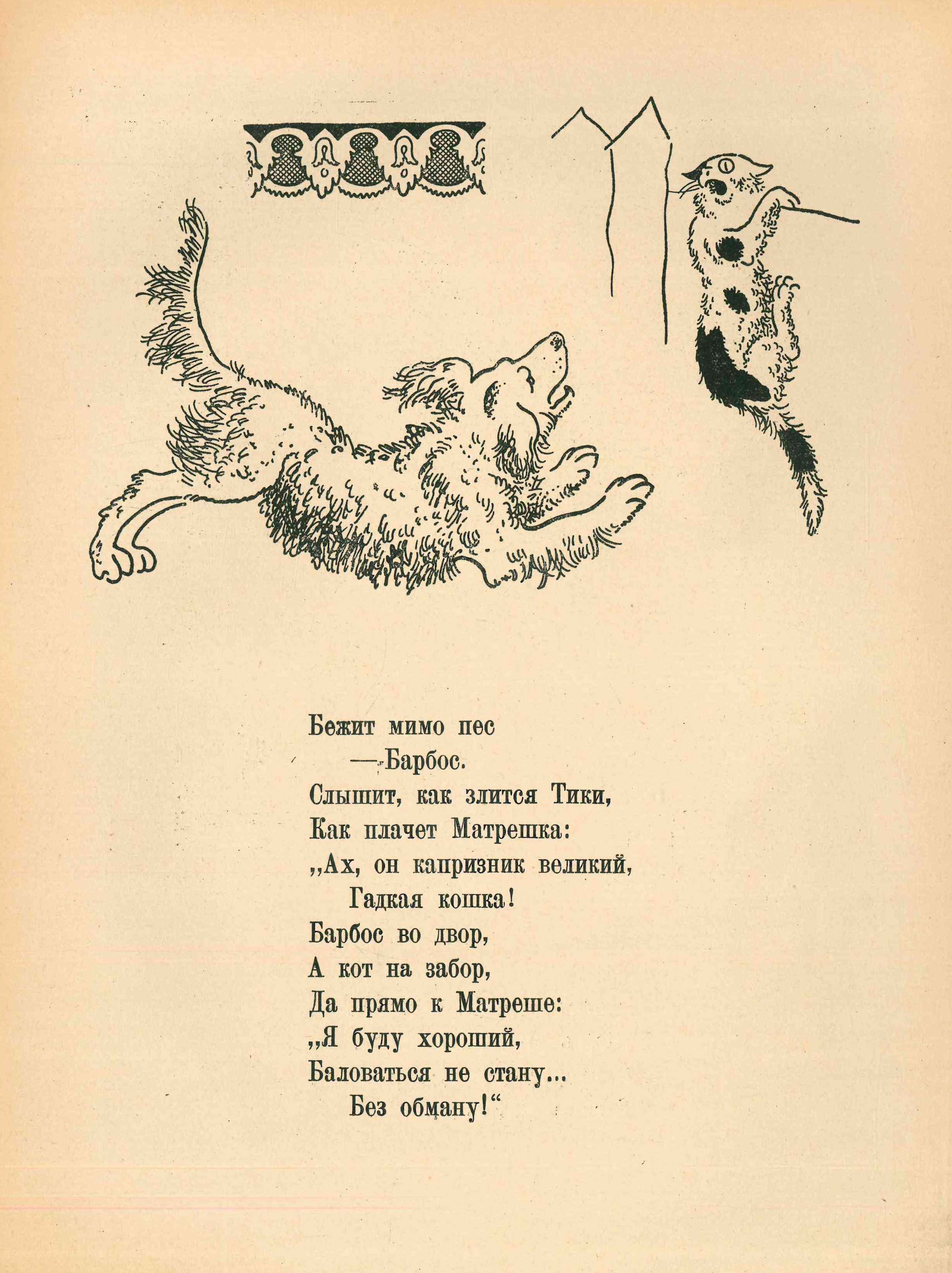

В рисунках к стихотворению М.А. Фромана «Мышенок Алешка и кошка Матрешка» (1925), исполненных не без влияния Ю.П. Анненкова, самое любопытное – попытки одушевления, индивидуализации, очеловечивания бытовых предметов. Графические комментарии к «Капризнику Тики» Н.А. Павлович (1925) интересны, помимо точных и правдивых образов животных, экспериментами с орнаментом. Фрагменты узорной рамки не окружают фигуративные рисунки, а становятся их частью, включаются в структуру, на обложке мотив барочного картуша в максимальной степени обобщается и упрощается, необязательное украшение преобразуется в основную несущую конструкцию композиции. Иллюстрации к «Книжке-календарю» А.В. Коваленского (1929) – дневник наблюдений за природой, серия минималистских по цветовому и композиционному решению сельских пейзажей. Попадая в поле зрения графика, прозаические бытовые детали, характерные приметы жизни современного города или деревни не просто воспроизводятся, но преображаются, переводятся на детский язык, меняют стилистику повествования, Конашевичу видится в них нечто загадочное: «Сколько выдумки и живой наблюдательности появилось в рисунках художника! Оказалось, что он знает множество тайн о вещах, которые окружают детей, и готов с детским любопытством снова и снова разгадывать их вместе с детьми. И делал он это с наивной прямотой, которую хранила народная картинка, вывеска, лубок» [Молок 1969, с. 93].

Едва ли имеет смысл рассматривать, да и просто перечислять все детские книги, оформленные Конашевичем в этот период. Безусловно, среди них встречались работы проходные, досадные самоповторы, ведь диапазон освоенных мастером тем, мотивов, графических приемов был широким и разнообразным, и все же далеко не безграничным. Но в своей совокупности все эти издания составляют внушительный пласт книжной культуры 1920-х, даже не самые удачные циклы представляют несомненный интерес как яркие свидетельства эпохи, породившей плодотворные эстетические искания, причудливые педагогические догматы и особый, прежде невиданный тип детской книги, снискавший широкое международное признание.

В статье «О рисунке для детской книги», написанной в 1925 году, но опубликованной гораздо позднее, Конашевич решил обобщить и осмыслить богатый опыт работы в этой области, высказать свои соображения о том, какие иллюстрации нужны самым маленьким читателям. Характерно, что отправным пунктом его теоретических построений стали не какие-либо искусствоведческие доктрины, а особенности детской психологии, известные мастеру не столько по сочинениям педагогов, сколько благодаря общению с собственной дочкой и ее сверстниками. Анализируя специфику эстетических пристрастий дошкольников, художник делает из своих наблюдений четкие и логичные выводы, доказывает преимущества определенного типа пластического повествования, в максимальной степени близкого и понятного аудитории. Автор убежден, что к изображению «видимых… образов его мира ребенок предъявит (формально) те же требования, что и дикарь: ясность, простота и выразительность. Однако под простотой не следует разуметь какое-то нарочитое упрощение предмета, а упрощение приемов его графического воспроизведения. Ребенок – реалист, даже слишком последовательный. Он требует, чтобы предмет был изображен точно и со всеми признаками, но… просто и ясно: никаких нагромождений, ничего затемняющего образ, но и никаких упущений. Всякий предмет должен изображаться так, чтобы все его части были видны ясно…» [Конашевич 1968, с. 193].

В некоторых пунктах суждения Конашевича совпадают с установками педагогов. В детской книге, утверждает иллюстратор, «…отсутствию мастерства, немощи нет места. Ухищренные перспективы и светотени ребенок не поймет, но всякую неточность формы он заметит и осудит: гораздо умнее и, главное, наблюдательнее, чем принято думать» [Там же, с. 194]. Многие теоретики, вероятно, с удовольствием подписались бы и под следующим высказыванием художника: «Композиция должна быть проста и непосредственно вытекать из самого действия, заключенного в тексте. Только этим будет достигнута необходимая ясность. Ребенок с первого взгляда должен “понимать” картинку, то есть уяснить себе изображенное на ней событие. Картинка должна быть построена так, чтобы взгляд ребенка направлялся на самое главное и потом шел по тем направлениям, куда развивается действие» [Там же].

Однако на этом совпадения заканчиваются. График мыслит гораздо шире, смелее, современнее, чем учителя и методисты. Принимая как данность определенные ограничения, связанные с особенностями детского восприятия, Конашевич в то же время находит способы заменить непонятные дошкольникам изобразительные приемы другими, не только понятными, но и чрезвычайно эффектными, зрелищными. По его мнению, иллюстрация «при всей своей простоте… должна иметь максимум содержания, то есть заключать в себе много подробностей (не в ущерб, конечно, ясности изложения), чтобы ее “интересно” было рассматривать.

Можно даже для удовлетворения законного любопытства ребенка поступиться единством времени и пространства, соединив на одном рисунке последовательные моменты одного события, а также события, происходящие в разных местах. Это не будет нарушением требований реализма – хотя бы потому, что самые категории времени и пространства для ребенка не имеют еще полной реальности» [Там же, с. 194–195].

Самым же главным достоинством рисунка в детской книге Конашевич считал выразительность, умение художника придать яркость и драматизм даже проходной сцене, сделать все без исключения изображенные объекты, включая неодушевленные, действующими лицами, придать им легко узнаваемую характерность. «Если человек на картинке обрадован, …он должен радоваться так, <…> чтобы это состояние передалось зрителю. Только во имя экспрессии (так она необходима) может быть дозволено (а иногда и нужно) искажение реальной формы, с тем, однако, чтобы предмет оставался всегда самим собой. Так, например, если в тексте книжки говорится о носатом человеке, то на картинке может быть не человек с большим носом, а нос, к которому приставлен человек…» [Там же, с. 195] (некоторые коллеги мастера восприняли этот совет, пожалуй, даже чересчур буквально). «Добрый и злой человек должны быть изображены и покрашены по-разному. Психические качества и состояния человека (и животного) ребенком ощущаются как внешняя деформация» [Там же].

Художник настаивает на целесообразности многокрасочных иллюстраций в изданиях для дошкольников, поскольку «цвет помогает узнать предмет и найти его на белом поле листа» [Там же, с. 196], и в то же время выступает против привнесения в книжную графику чисто живописного начала, за «раскрашенный рисунок». Естественно, чем старше становится читатель, тем более способен он воспринимать принятые во «взрослом» искусстве условности, однако усложнять язык «книжки-картинки» нужно постепенно и очень осторожно: «Сначала в нескольких картинках – на протяжении одной книжки – предмет следует изобразить в привычном положении, а потом уже повернуть его по-новому, постепенно приучая ребенка к тому, что при иных поворотах иные части предмета скрываются. Теперь можно в сложных композициях частично один предмет накладывать на другой (показав их сначала отдельно), избегая, однако, перспективы, которая, думаю, так и не войдет в детскую книжку» [Там же, с. 196].

Не все положения этой статьи отличались новизной и оригинальностью; многие из них перекликаются, скажем, с идеями, сформулированными еще в конце ХIХ столетия в работах западных психологов В. Штерна и К.Г. Ланге. И все же взгляд практика, основанный на собственном творческом опыте, на изучении современного отечественного материала, заслуживал большего внимания и доверия, чем писания иностранных теоретиков. Конечно, для самого Конашевича вышеизложенные соображения были отнюдь не догмой, а, скорее, рабочей гипотезой. Нетрудно проиллюстрировать статью конкретными примерами из графического наследия мастера, но можно вспомнить и немало случаев, когда он поступал вопреки собственным советам, в частности, изображал персонажей в профиль. Да и вообще иллюстратор, видимо, гораздо чаще руководствовался интуицией, а не заранее выработанным катехизисом, прекрасно понимал, что даже самые правильные теории имеют лишь относительную ценность для художника, далеко не всегда могут служить ориентирами в таинственном и непредсказуемом творческом процессе. Как скажет позднее В.В. Лебедев, если бы некий единственно верный, годный на все случаи жизни тип иллюстрации к детской книге и вправду существовал, задача оформителя была бы крайне проста. В действительности же каждая тема, любой литературный сюжет требуют от рисовальщика совершенно особого подхода, самых разнообразных приемов, часто – довольно специфических познаний и навыков. «И чем больше художник сохранит в произведении черты своей личности, тем действеннее будет его искусство, тем глубже оно захватит зрителя, расширит круг его представлений о жизни и приблизит его к искусству» [Художники дет. книги 1987, с. 134].

Статья «О рисунке для детской книги» важна для понимания творчества Конашевича, она позволяет уяснить, какими принципами он руководствовался, выбирая то или иное оформительское решение, дает ключ к некоторым иллюстрационным циклам 1920-х годов, да и к более поздним работам. Вероятно, мастер решил взяться за перо, выступить в роли теоретика не в последнюю очередь потому, что его не устраивал уровень обсуждения волновавших его вопросов в профессиональной прессе, не удовлетворяли суждения искусствоведов, критиков, педагогов, в том числе и их высказывания о его творчестве. Подтверждение этому нетрудно найти в эпистолярном наследии художника.

В письме к А.И. Аристовой, датированном октябрем 1927 года, Владимир Михайлович шутливо аттестует себя как человека, «похвалой неиспорченного»: «Действительно, меня не то, чтобы очень хвалили. И чтобы очень ругали – не помню. Вероятно, пока и хвалить особо, и ругать – не за что. А еще вероятнее вот какое объяснение. <...> Дело в том, что я стою особняком как-то, ни к каким группам не примыкаю. Да и лицо имею недостаточно резко очерченное – в смысле направления: ни правое, ни левое! Так что никто... меня к своему лагерю не может причислить. А чтобы хвалили или ругали, надо иметь друзей. Посмотрите на эту группу: Лебедев, Тырса, Бруни, Митурич и др. Все они сами себя и друг друга похваливают, выдвигают, куда могут. Пунин их всех по очереди и вместе расхвалил сколько надо, чтобы их все знали и почитали. А обо мне, сиротинке, некому позаботиться! Вот как. Да я не очень печалюсь, ей богу!» [Конашевич 2022, с. 629].

«В данном случае художник явно скромничает, сильно преувеличивает невнимание прессы к своему творчеству <...>; издания с его иллюстрациями регулярно попадали в поле зрение рецензентов, разбиралось или хотя бы упоминалось на страницах критико-библиографической периодики. Отдельные статьи о Конашевиче публиковались в «Детской литературе», «Красной ниве», в одесском журнале «Шквал»; не оставалось незамеченным и его участие в выставках. В 1920-х и в начале 1930-х годов о деятельности иллюстратора высказались (причем как правило – одобрительно) почти все авторитетные ученые, занимавшиеся проблемами книжной графики... а также многие авторитетные коллеги-художники» [Фомин 2020, с. 441]: Д.И. Митрохин, В.В. Воинов, Н.Я. Симонович-Ефимова, Н.Н. Купреянов, К.Ф. Юон, Б.С. Земенков.

Авторы, писавшие о художнике, как правило, называли его продолжателем традиций «Мира искусства», однако этот очевидный факт интерпретировался по-разному. «Если в устах Н.Н. Купреянова эти слова звучали как упрек в старомодности, недостаточном чувстве современности, то Э.Ф. Голлербах, видимо, считал, что делает молодому художнику величайший комплимент, сравнивая его работы с произведениями корифеев дореволюционной графики. Увы, лишь самые внимательные аналитики замечали, что, используя многие формальные приемы своих учителей, Конашевич в то же время... довольно быстро преодолел зависимость от их вкусов и пришел к вполне оригинальной стилистике» [Фомин 2020, с. 442].

Некоторые критики считали иллюстратора фигурой пусть и обособленной, но исключительно значимой для художественной жизни. Так, в известной статье А.А. Федорова-Давыдова «Ленинградская школа графических искусств» (1928) Конашевич назван самым крупным из современных рисовальщиков северной столицы. Б.С. Земенков считал художника наиболее ярким представителем так называемого «эстетического» течения в книжной графике, чьи рисунки отличаются от работ коллег живостью и остроумием пластических решений, колористической гармонией, легкостью манеры исполнения.

Мастер не особенно следил за публикациями, в которых упоминалась его фамилия, не слишком интересовался критическими отзывами о своем творчестве, считал большинство из них поверхностными, не затрагивающими сути дела. Даже комплиментарные отзывы далеко не всегда радовали самокритичного Конашевича. «Я знаю, что мне надо! Около меня должен находиться человек, или группа людей, которые бы меня ругали хоть полчаса в день (но ежедневно), – писал он в мае 1927 года. – А меня похваливают разные Голлербахи! Счастье еще, что глупо хвалят, вовсе не понимая, что во мне хорошо, что плохо» [Конашевич 2022, с. 617]. За неимением такого «ругателя» художник вполне успешно сам исполнял его обязанности, оценивал свои работы по гамбургскому счету, гораздо строже любых критиков, был категорически недоволен большинством сделанного.

И сам мастер, и многие его современники склонны были недооценивать значение графических экспериментов Конашевича, его детские книги рецензенты нередко воспринимали как очаровательные и изящные кунштюки, забавные пустячки, остающиеся где-то на периферии большого, серьезного, «настоящего» искусства. Однако в исторической перспективе графическое наследие мастера выглядит совсем иначе. Очевидно, что разрозненные, казалось бы, формальные опыты связаны общей линией развития, что эпоха 1920-х годов выразилась в этих смешных и трогательных рисунках гораздо полнее, ярче и нагляднее, чем во многих произведениях «больших форм». Очень точно сказал об этом Е.Л. Шварц: «А сейчас вдруг видишь, что Конашевич не поднимал шума, с легким сердцем ни на шаг не уклонился от своего пути. Жил, как ему свойственно. И выяснилось, что свойственны ему вещи настоящие. Делать настоящие вещи и при этом без тиранства. Без мозолящего глаза щеголяния силой и непримиримостью. Мягко, но непримиримо, с легким сердцем, но упорно действовал он так, как ему свойственно. Ну и хорошо, и слава богу!» [Шварц 1990, с. 486].

Литература

- Алтухова, Длугач 2019 – Алтухова А., Длугач Р. Иллюстрации Конашевича и отношение к ним детей // Детские чтения. 2019. Т.16, № 2. С. 74–91.

- Ганкина 1963 – Ганкина Э.З. Русские художники детской книги. М., 1963.

- Герчук 1969 – Герчук Ю. Конашевич в жизни и в искусстве // Детская литература. 1969. № 7. С. 38–41.

- Конашевич 1968 – Конашевич В.М. О себе и своем деле: Воспоминания. Статьи. Письма. / сост., подготовка текста и примеч. Ю.А. Молока. М., 1968.

- Конашевич 2022 – «...Я вовсе не график, каким считаюсь»: Письма В. Конашевича Анне Аристовой / Публикация, предисл., коммент. Д.В. Фомина // Connaisseur: Историко-культурный альманах / Сост. и ред. И.Н. Толстой. № 3 Т. 1 («У нас в Ленинграде»). Praha, 2022. С. 615–642.

- Курдов 1994 – Курдов В.И. Памятные дни и годы: записки художника. СПб., 1994.

- Молок 1969 – Молок Ю.А. Владимир Михайлович Конашевич. Л., 1969.

- Фомин 2020 – Фомин Д.В. Критика 1920–1930-х годов о книжной графике В.М. Конашевича // Румянцевские чтения – 2020: Материалы Международной научно-практич. конф. (21–24 апреля 2020). М., 2020: в 2 ч. Ч. 2. С. 439–445.

- Художники дет. книги 1987 – Художники детской книги о себе и своем искусстве: Ст., рассказы, заметки, выступления / Сост., запись и коммент. В. Глоцера. М., 1987.

- Шварц 1990 – Шварц Е.Л. Живу беспокойно...: из дневников. Л., 1990.

References

- Altuhova, A., Dlugach, R. (2019), Illyustracii Konashevicha i otnoshenie k nim detej [Konashevich's illustrations and the attitude of children towards them], Detskie chteniya, vol. 16, № 2, рр. 74–91.

- Gankina, E.Z. (1963), Russkie hudozhniki detskoj knigi [Russian artists of children's books], Moscow, Russia.

- Gerchuk, Yu. (1969), Konashevich v zhizni i v iskusstve [Konashevich in life and in art], Detskaya literatura, № 7, рр. 38–41.

- Konashevich, V. M. (1968), O sebe i svoem dele: Vospominaniya. Statyi. Pisma [About yourself and your business: Memories. Articles. Letters], Moscow, Russia.

- Konashevich, V. M. (2022), “...Ya vovse ne grafik, kakim schitayus'”: Pis'ma V. Konashevicha Anne Aristovoj [‘... I am not at all the graph I am considered to be’: Letters of V. Konashevich to Anna Aristova], Connaisseur, № 3, vol. 1, рр. 615–642.

- Kurdov, V.I. (1994), Pamyatnye dni i gody: Zapiski hudozhnika [Memorable days and years: Artist's notes], Saint Petersburg, Russia.

- Molok, Yu. A. (1969), Vladimir Mikhaylovich Konashevich, Leningrad, Russia.

- Fomin, D.V. (2020), Kritika 1920–1930-h godov o knizhnoj grafike V.M. Konashevicha [Criticism of the 1920s‒1930s about V.M. Konashevich's book graphics] // Rumyancevskie chteniya, vol. 2, рр. 439–445.

- Hudozhniki detskoj knigi o sebe i svoem iskusstve (1987): St., rasskazy, zametki, vystupleniya [Artists of a children's book about themselves and their art: Articles, stories, notes, speeches], Moscow, Russia.

- Shvarc, E.L. (1990), Zhivu bespokojno...: iz dnevnikov [I live restlessly ...: from diaries], Leningrad, Russia.

* В подрисуночных подписях указывается дата создания рисунков, а не первой публикации книги.

Авторы статьи

Информация об авторе

Дмитрий В. Фомин, кандидат исторических наук, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; Российская государственная библиотека, Москва, Россия; dfomin13@yandex.ru

Author Info

Dmitry V. Fomin, Cand. of Sci. (History), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; Russian State Library, 3/5, Vozdvizhenka St, 119019, Moscow, Russia; dfomin13@yandex.ru