Феномен общих гравированных оригиналов искусства Востока и Запада Европы XVII века

Андрей В. Гамлицкий

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, avgamlet@gmail.com

Аннотация

В статье впервые в науке об искусстве комплексно исследуются факты обращения художников разных национальных школ в XVII веке к одним и тем же иконографическим источникам в виде гравюр на библейскую тематику. Особое значение данный феномен приобретает в свете того, что эти гравюры входили в состав альбомов-увражей, которые активно использовались русскими иконописцами, стенописцами и граверами во второй половине XVII века: Библия Пискатора (Theatrum Вiblicum), Евангелие Наталиса (Evangelicae historiae imagines). Как выяснилось, общие гравированные источники имеют ярославские фрески, иконы мастеров Оружейной палаты, полотна Рубенса, Пуссена, а также китайские ксилографии, картины и росписи в храмах стран Латинской Америки.

Ключевые слова:

гравюра, нидерландский маньеризм, русское искусство XVII века, Рубенс, Веласкес, Джулио Алени, школа Куско, Theatrum Вiblicum, Evangelicae historiae imagines

Для цитирования:

Гамлицкий А.В. Феномен общих гравированных оригиналов искусства Востока и Запада Европы XVII века // Academia. 2025. № 1. С. 7−28. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-7-28

Phenomenon of Common Engraved Originals in East and West of Europe Art in XVII century

Andrey V. Gamlitskiy

Research Institute of Theory and History of Fine Arts, The Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, avgamlet@gmail.com

Abstract

In the article, for the first time in the science of art, attention is drawn to the facts of the conversion of artists of different national schools in the 17th century to the same iconographic sources in the form of biblical engravings. This phenomenon is of particular importance in the light of the fact that these engravings were part of the albums-ouvrage that were actively used by Russian icon painters, mural painters and engravers in the second half of the 17th century: Piskator’s Bible (Theatrum Biblicum), Natalis Gospel (Evangelicae historiae imagines). As it turned out, Yaroslavl frescoes, icons of the masters of the Armory, paintings by Rubens, Poussin, as well as Chinese woodcuts and paintings and murals in temples of Latin America countries have common engraved sources.

Keywords:

engraving, Netherlands mannerism, Russian art of 17th century, Rubens, Velasquez, Gulio Aleni, Cusco school, Theatrum Вiblicum, Evangelicae historiae imagines

For citation:

Gamlitskiy, A.V. (2025), “Phenomenon of Common Engraved Originals in East and West of Europe Art in XVII century”, Academia, 2025, no 1, рр. 7−28. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-7-28

Одними из плодов урожая искусства «Осени Средневековья» в России являются многочисленные памятники стенописи, иконописи, графики, декоративно-прикладные изделия, выполненные по западноевропейским гравированным образцам. Исследования нескольких поколений отечественных ученых убедительно показали важную роль импортной печатной графики в эволюции отечественного искусства второй половины XVII столетия, его переходе к художественным формам Нового времени. В качестве иконографических источников чаще всего использовались альбомы гравюр (увражи) на библейскую тематику, изображение сопровождал только краткий комментарий [Бусева-Давыдова 2008, c. 100–116; Гамлицкий 2019, c. 13–25]. Эти издания (Лицевые Библии, Bible of the prints) были гораздо удобнее в художественной практике, нежели отдельные эстампы, так как содержали десятки, а то и сотни сюжетов, иллюстрирующих Священное Писание подробно, в хронологической последовательности.

До недавнего времени в отечественной науке об искусстве не было замечено, что те же самые издания активно применялись в качестве иконографических образцов не только в России и странах Восточной Европы, но также и Европы Западной, даже Азии и Латинской Америки. В настоящей работе сделана попытка ликвидировать этот пробел и обнародовать любопытнейшие факты, когда к общему гравированному протографу восходят несколько памятников, нередко весьма неожиданного авторства и национальной принадлежности.

Следует подчеркнуть, что круг таких произведений чрезвычайно обширен, хронологические, географические границы их создания весьма протяженные. Поэтому здесь выделены лишь самые яркие памятники, связанные с творчеством крупнейших европейских живописцев XVII столетия. Однако каждый из них является своего рода художественной кульминацией, которой предшествовали и за которой последовали работы менее известных мастеров, объединенные одним прототипом, свидетельствующие об интернациональном распространении гравюр, ставших источниками русского искусства Осени Средневековья.

Наиболее известным в отечественном искусствознании западным образцом произведений русской живописи, графики, декоративно-прикладных изделий второй половины XVII–XVIII вв. является Библия Пискатора. Это условное наименование ввел Д.А. Ровинский в 1870 году, когда впервые отметил использование ее иллюстраций первыми русскими граверами-серебряниками [Ровинский 1870, c. 34, 346]. Значение Библии Пискатора для отечественного изобразительного искусства и письменности позволили И.Э. Грабарю назвать ее «настольной книгой русских иконописцев» [Грабарь 1913, c. 519].

Альбом без текста Священного Писания, составленный только из гравюр (от 462 до 477), крупного формата in folio издал в Амстердаме талантливый художник и предприимчивый типограф Клаас Янсзоон Висхер, который использовал буквальный перевод своей фамилии на латинский язык: Николаус Иоаннес Пискатор (голл. Visscher – лат. Piscator – рыбак)[1]. Издание имело пространное заглавие: «Theatrum Вiblicum hoс est historiae sacrae veteris et novi testamenti tabulis ae neis exspressae. Opus praestantissimorum huius ac superioris seculi pictorum atque sculptorum, summo studio conquisitum et in bicem aditum per Nicolaum Iohannis Piscatorem». Именно как Theatrum Вiblicum (но не Piscator Bible) это издание обозначается в работах зарубежных исследователей.

Для подготовки издания Клас Висхер скупал гравированные доски, уже не раз бывшие в употреблении. Основным источником гравюр Theatrum Вiblicum является увраж, опубликованный в Антверпене Герардом де Йоде под заглавием «Thesaurus sacrarum historiarum veteris et novi testament». В 1579 году были изданы иллюстрации только Ветхого Завета, а в 1585 году, уже после смерти издателя, его вдова напечатала дополненный Ветхий и Новый Завет. Полная версия Thesaurus включала 348 гравюр, из которых почти 300 Висхер-Пискатор включил в свое издание. Доски он приобрел у вдовы антверпенского издателя Яна Баптиста Вринтса, который в 1601 году купил их у наследников Герарда де Йоде [Mielke H. 1975, p. 29–83; Coelen and Leesberg 2018, pp. xxxviii–xlvi].

Первая публикация Theatrum Вiblicum состоялась в 1639 году, приуроченная к выходу в 1637 году так называемого Государственного перевода Библии на голландский язык (Statenvertaling) [Coelen 1994–1995, p. 111]. Затем последовали переиздания 1643, 1650 и 1674 гг. Также существует особое издание, где серии иллюстраций Библии Пискатора предваряют листы типографского текста на нидерландском языке. На титульном листе с названием «Den grooten figuer–bibel…» указан другой издатель – Симон Корнелисзоон, город Алкмар и дата: «1646»[2]. Автором текста и составителем является Ян Филипсзоон Схабалье – религиозный писатель, по вероисповеданию меннонит [Visser 1988, vol. II, p. 310–360; Гамлицкий 2020a, c. 23–24]. Он купил у Пискатора полные комплекты оттисков Theatrum Вiblicum, что отмечает заметное место издания в жизни Республики Соединенных провинций того времени.

Однако значение Theatrum Вiblicum и подобных ему «Библий в гравюрах» для Западной Европы XVII столетия не исчерпывается сугубо религиозной, духовной сферой. В этом можно убедиться, сопоставив гравюру Theatrum Вiblicum «Встреча Авраама и Мелхиседека» (ил. 1) с одним из самых знаменитых шедевров кисти Диего Родригеса де Сильва-и-Веласкеса «Сдача Бреды», имеющего второе название «Копья» (1634–1635. Холст, масло. Музей Прадо, Мадрид. Inv. P001172) (ил. 2).

Картина написана Веласкесом по заказу короля Филиппа IV для не сохранившегося ныне дворца Буэн-Ретиро. Изображена одна из побед Испании в Восьмидесятилетней войне с восставшими Нидерландами. 2 июня 1625 года, после многомесячной осады, комендант Бреды Юстинус Нассау капитулировал и сдал город генералу Амброзио Спиноле [Lopez Rey 1996. № 73]. Гравюра «Встреча Авраама и Мелхиседека» (Быт. 14:17–20) выполнена в Антверпене Адрианом Коллартом по рисунку Мартена де Воса (ок. 1585) [Hollstein 1996, p. 19. № 63; The New Hollstein, 2005–2006, part 1, p. 27. № 17] для дополненного варианта Thesaurus, напечатанного вдовой Герарда де Йоде в 1585 году. Позже, вместе со многими другими, доска была приобретена Класом Висхером и вошла в состав Theatrum Вiblicum с его первого издания 1639 года.

Гравюра «Встреча Авраама и Мелхиседека» демонстрирует мастерство резца Адриана Колларта и является превосходным образцом легкого, изящного, динамичного графического стиля Мартена де Воса, одного из крупнейших представителей антверпенского маньеризма последней четверти XVI века, ученика Франса Флориса и Якопо Тинторетто [Zweite 1980; Hollstein 1996]. Успешный, плодовитый живописец, Мартен де Вос также является одним из самых трудолюбивых и изобретательных рисовальщиков своего времени. По его эскизам выполнено более 1600 гравюр, из которых около 150 находятся в Theatrum Вiblicum.

Активное использование образцов весьма характерно для метода работы художника, как и всех представителей интернационального маньеризма. Как предположил нидерландский исследователь Питер ван дер Кулен [Coelen 2002, p. 318], в данном случае источником композиции послужила крошечная (6×8 см) ксилография «Встреча Авраама и Мелхиседека» французского мастера миниатюрной гравюры Бернара Саломона, прозванного «Маленький Бернар». Ксилография входит в состав сборника иллюстраций Библии со стихами на немецком языке «Wol gerissnen und geschnidten figuren Ausz der Bibel», изданного в 1554 году Жаном де Турне в Лионе (ил. 3). Саломон изображает Авраама стоящим прямо, только у него за спиной размещен отряд воинов с копьями, направленными в разные стороны, а Мелхиседека сопровождают священники. Мартен де Вос перевернул композицию французского художника в зеркальном отражении и основательно переработал.

В результате вариант антверпенского художника приобрел отточенность, уравновешенность и предельную ясность в пластическом и содержательном плане. Питер ван дер Кулен уверенно утверждает, что именно с гравюрой Адриана Колларта по рисунку Мартена де Воса обладает очевидной близостью композиционное решение «Сдачи Бреды» [Coelen 2002, p. 319]. Кроме легко узнаваемых поз главных персонажей, испанский живописец использовал расположение двух групп воинов справа и слева, а главное – густой, ровный частокол копий испанской армии, который господствует над редким и разобщенным оружием побежденных и дал второе название полотну.

Веласкес мог познакомиться с работой де Воса в экземпляре Thesaurus 1585 года (куда входила и гравюра Адриана Колларта), который вскоре после выхода в свет оказался в библиотеке Эскориала (inv. 28-II-20) еще при Филиппе II [Gonzalez de Zarate 1996, vol. X. № 2.2 (4973); McDonald 1998, p. 32]. Веласкес, ставший придворным живописцем в 1627 году, имел доступ к королевским коллекциям произведений искусства.

В то же время, полотно испанского художника находит аналогии в гобелене «Встреча Авраама и Мелхиседека», исполненного фламандскими мастерами по эскизу Питера Пауля Рубенса около 1626 года (Шерсть, щелк. Монастырь Дескальсас Реалес, Мадрид) [De Poorter 1978, part II, vol. I, p. 282–285 № 7; vol. II, fig. 119]. Заказ на создание серии гобеленов «Триумф Евхаристии» Рубенс получил от инфанты Изабеллы Клары Евгении, правительницы Южных Нидерландов. Они были предназначены для столичного монастыря клариссинок (монастырь босоногих принцесс). В ходе работы художник лично и с помощниками сделал несколько эскизов: первоначальный вариант с меньшим количеством персонажей (Дерево, масло. Прадо, Мадрид, № 1696), многофигурный эскиз, близкий к окончательному (Дерево, масло. Национальная Галерея искусства, Вашингтон, № 1508) и завершающий, полномасштабный цветной картон (Холст, масло. Музей искусства Джона Ринглинга, Сарасота, № 212) [De Poorter 1978, part II, vol. I, p. 286–297 № 7b–7d; vol. II, fig. 121–122]. Последний практически точно повторен в картине (как и картон, зеркальной гобелену), атрибутированной мастерской Рубенса, из собрания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге (Холст, масло. ГЭ-10266) (ил. 4).

Легко заметить, что главные и периферийные детали «Сдачи Бреды» Веласкеса и «Встречи Авраама и Мелхиседека» Рубенса – центральные персонажи, отряд воинов с копьями, лошадь на краю композиции – очень близки. Это неудивительно, поскольку гобелен знаменитого живописца, менее десяти лет назад помещенный в мадридском монастыре, должен быть прекрасно известен испанскому художнику. Таким образом, полотно Диего Веласкеса является результатом впечатления от двух очень разных произведений, созданных в разное время в Антверпене – камерной гравюры полузабытых мастеров эпохи маньеризма и монументального, красочного гобелена великого живописца фламандского барокко.

Более того, построение и персонажи гобелена: принимающий хлеб от Мелхиседека, почтительно склонившийся Авраам, его воины, облаченные в античные доспехи, копья над их головами приводят к мысли, что Рубенс также использовал гравюру Адриана Колларта по рисунку Мартена де Воса. Thesaurus был издан в Антверпене, родном городе художника, и должен был быть прекрасно знаком Рубенсу, любителю, собирателю книг и гравюр. Осмелимся даже высказать предположение: именно сьер Питер Пауль Рубенс, тайный эмиссар английского короля, обратил внимание дона Диего Родригеса де Сильва-и-Веласкеса, придворного живописца короля испанского, на гравюру в старинной книге Thesaurus, хранящейся в библиотеке Эскориала. С 15 сентября 1628 по 23 августа 1629 года Рубенс находился в Мадриде с секретной дипломатической миссией, познакомился и подружился с Веласкесом, они вместе осматривали сокровища королевской резиденции [Лекуре 2002, c. 259].

Итак, произведения Веласкеса и Рубенса с большой долей вероятности имеют общий прототип – гравюру Адриана Колларта по рисунку Мартена де Воса «Встреча Авраама и Мелхиседека». Эта связь имеет зримое подтверждение. Но существует и еще одно соображение. Вне всякого сомнения, для Веласкеса имела значение также традиционная иконография протографов. Обращение к узнаваемым источникам создавало эффект «наложения» древней традиции прочтения библейских текстов на современный сюжет картины. Встреча Авраама и Мелхиседека и в Восточной, и в Западной церкви всегда толковалась как ветхозаветный прообраз Евхаристии, а сам царь Селима и первосвященник – как прообраз Христа (Пс. 109:4). Мелхиседека персонифицировал победитель генерал Спинола, что привнесло в восприятие сцены сдачи мятежного города совершенно особый смысл. Коннотация с визуально знакомым библейским сюжетом позволяла зрителю увидеть в недавнем событии акт свершения неизбежной божественной воли, подтверждение священного характера власти испанских королей. В Средневековье не подлежало сомнению, что «исторические факты, рассказанные в Библии, расположены в определенном порядке самим Богом, дабы они могли предрекать события будущие» [Эко 2004, c. 137]. Эта вера в первенство небесного над земным сохранялось в Новое время и в католической Испании, и в протестантских Нидерландах.

История обращения сразу двух великих живописцев к гравюре, впоследствии оказавшейся в Theatrum Вiblicum, а вместе с ним в России, не является уникальной. Ранее мы уже обращали внимание на роль печатной графики вообще и Библии Пискатора в частности для практики европейских мастеров XVI–XVII столетий [Гамлицкий 1998, с. 96–116]. Одной из стран применения иллюстраций будущей «настольной книги русских иконописцев» стала Англия, куда в это время приезжают художники из Нидерландов и привозят привычные образцы в виде эстампов и увражей, изданных на родине. В числе многих сфер деятельности приезжие фламандские и голландские мастера занимались на Британских островах росписями окон в культовых и светских зданиях. Среди весьма многочисленных реплик композиций Theatrum Вiblicum находим и сюжет «Встреча Авраама и Мелхиседека» с гравюры Адриана Колларта по рисунку Мартена де Воса. Окно с этой сценой, выполненное неизвестным нидерландским мастером в конце XVI века, украшает дом Лонглит Хаус в городе Хорнигшем графство Уилтшир (Стекло, масло, черным и серым) [Cole 1993, p. 113, № 933б 20b]. Живопись представляют собой точную копию гравюры, вплоть до графичного двухцветного колорита. Как Веласкес и Рубенс, автор росписи окна использовал ранний отпечаток из Thesaurus.

Закончить рассказ о художественных интерпретациях «Встречи Авраама и Мелхиседека» следует на южной галерее Воскресенского собора в Романове-Борисоглебске (Тутаеве) (ил. 5). Хорошо известно, что ярославские мастера, около 1680 года расписавшие храм в свойственном им красочном, декоративном стиле, активно использовали Библию Пискатора. Также все исследователи русской живописи второй половины XVII века единогласно отмечают, что иконописцы и стенописцы почти никогда не копировали западные образцы буквально. Не исключение и фреска Воскресенского собора, переведенная с художественного языка маньеризма, позднего этапа Ренессанса в Европе, на язык искусства русской Осени Средневековья. Глубокая воздушная перспектива гравюры на фреске сменилась плотным фоном из горок, покрытых сочной, зеленой травой и кустарниками. Очень вольно, практически независимо от источника трактованы позы воинов, одетых в яркие порты и высокие сапоги. Справа внизу появился еще один воин, отсутствующий на гравюре. Мелхиседек, которого Мартен де Вос изобразил склонившимся к Аврааму, показался ярославским мастерам недостаточно торжественным, и они написали его гордо выпрямившимся, как и подобает царю-первосвященнику, с кадилом в руке вместо кувшина. В результате композиция приобрела акцентированную центральную вертикаль. Однако ровные, грозные ряды копий, которые так привлекли Диего Веласкеса, понравились и ярославцам. Но они изобразили древки белыми, а острия – голубыми, прозрачными, славно из стекла. Ярославские копья получились легкими, тонкими, совсем не смертоносными, в духе общего радостно-нарядного и несколько сказочного звучания фрески.

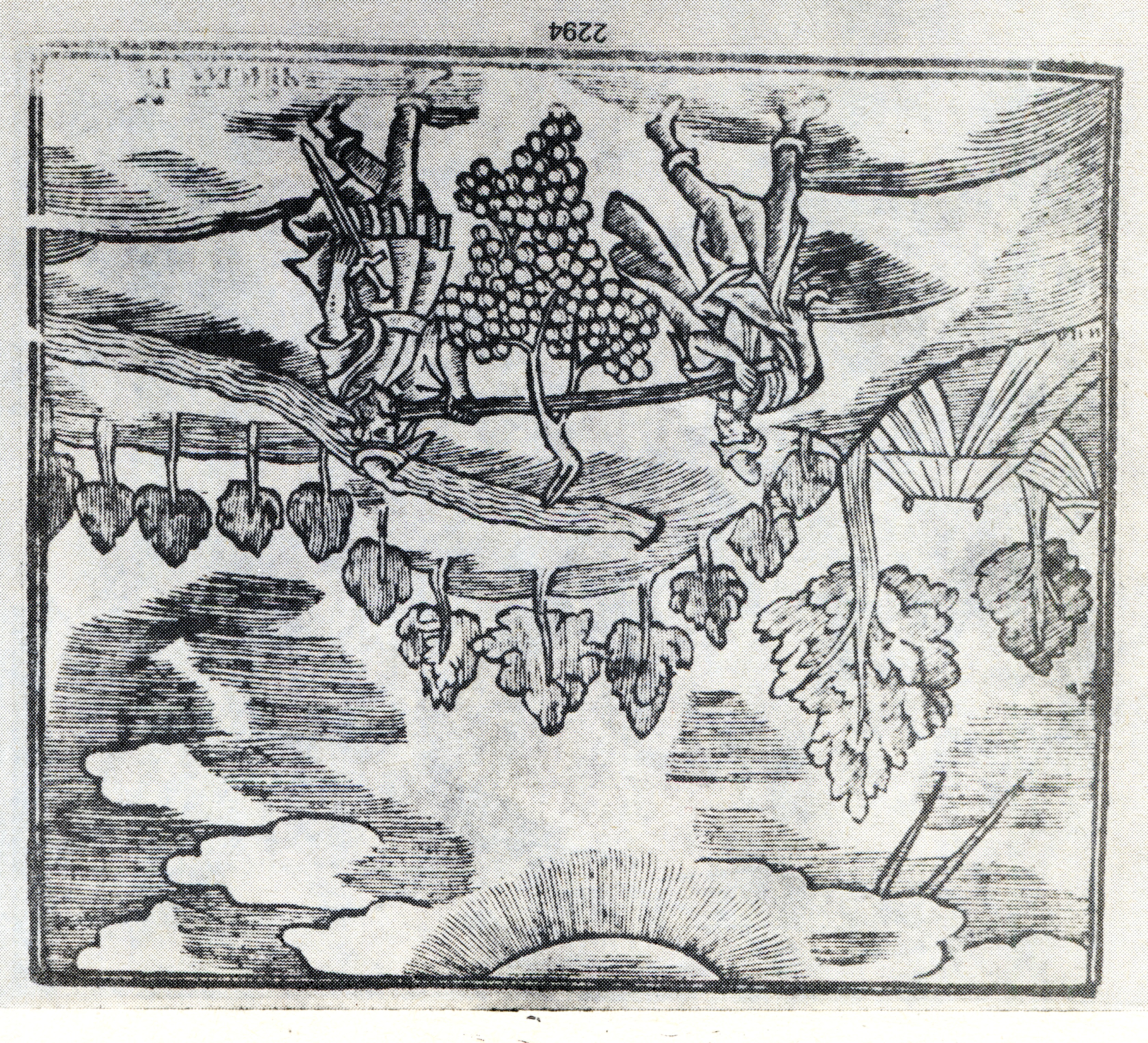

Не менее интересная, и во многом схожая судьба у другой гравюры Библии Пискатора по рисунку Мартена де Воса (ок. 1585) [Hollstein 1996, p. 26, № 83]. Она выполнена неизвестным резчиком и изображает возвращение соглядатаев, отправленных Моисеем в землю Ханаанскую (Чис. 13: 23–25) (ил. 6). Гравюра была предназначена для полного издания Thesaurus 1585 года, потом вошла в состав Theatrum Вiblicum 1639 года. Композиция гравюры не раз служила образцом для фламандских живописцев, работавших в Англии. Например, воспроизведена в росписи окна в церкви Сент Джон, город Роунхамс, графство Хэмпшир (XVII век, стекло, эмаль, черным по основе желтым; 21,8×27 эллипс) [Cole 1993, № 1875].

Однако самая яркая страница ее истории связана с именем Никола Пуссена и его серией из четырех картин «Времена года», созданной в Риме в 1660–1664 году для герцога Ришелье, сына всесильного кардинала (все – Лувр, Париж). Вместо традиционных аллегорических фигур или сцен полевых работ художник изобразил на этих полотнах сюжеты Ветхого завета. На третьей по порядку картине серии «Осень», написанной, вероятно, последней, среди гармоничного и величественного «пуссеновского» пейзажа с селянами, собирающими плоды с деревьев, представлены разведчики Моисея, несущие виноградную гроздь (1660–1664. Холст, масло. Лувр, Париж. Inv. 7305) [Blunt 1966, № 5] (ил. 7).

Замысел Пуссена имеет самую широкую интерпретацию. Виноград может трактоваться как символ крови Христа и Евхаристии и как атрибут языческого Бахуса. Некоторое представление о толковании этого сюжета в искусстве XVI–XVII вв. дает гравюра Иеронима Вирикса «Аллегория двух законов» [Hollstein 2004, p. 6, № 1663], которая, как считается, послужила источником картины (ил. 8). Здесь изображение шпионов с виноградной гроздью помещено под Распятием, также окруженным гроздьями винограда. Однако фигуры на гравюре Вирикса имеют весьма отдаленное сходство с персонажами «Осени» Пуссена и могут являться источником только самого общего порядка. В то время, как с изображением соглядатаев работы Мартена де Воса в Theatrum Вiblicum герои полотна французского классициста обладают значительно большим сходством. Несмотря на зеркальный разворот группы и совершенно иную одежду, трактовку лиц, следует обратить внимание на одинаковые положение рук, держащих шест, движение ног обоих мужчин, жест свободной руки переднего, разворот его головы[3]. Также привлекает внимание мужчина с кувшином на голове слева на гравюре, который находит аналогию с женской фигурой, несущей корзину с плодами, в правой части картины[4].

Неожиданное подтверждение предположения об использовании Пуссеном фигур с гравюры Библии Пискатора дают ксилография монаха Киево-Печерской Лавры Илии 1645 года [Гусева, Полонская 1990, c. 36, кат. 256; с. 248, № 2294] (ил. 9) и роспись галереи храма Ильи Пророка в Ярославле начала XVIII века (ил. 10), выполненные по той же композиции Мартена де Воса «Возвращение соглядатаев из земли Хананейской». И на гравюре, и на фреске фигуры разведчиков даны с уменьшением масштаба и удалением от зрителя, на ксилографии Илии они еще и развернуты зеркально оригиналу. Несмотря на космические различия в стиле, манере, принципах художественного мышления киевского гравера, ярославского стенописца и основоположника классицизма, сходство с персонажами «Осени» удивительно и достаточно очевидно.

Обратную операцию произвел автор иконы из собрания Национального художественного музея Украины, Киев (1730-е гг., Полтавщина) [Mel’nyk 2005, p. 15], также выполненную по гравюре Мартена де Воса (ил. 11). Иконописец достаточно точно следовал образцу, включая фантастические костюмы персонажей, но увеличил масштаб фигур главных героев, занимающих почти все пространство иконы. Также привлекает внимание очень детальное и выразительное изображение природы, написанной в почти европейском духе, где изображения деревьев заменили фигурки людей, представленные на дальнем плане гравюры-образца.

О поистине безграничном распространении инвенции Мартена де Воса и сборников, в которые она входила, свидетельствует картина, украшающая церковь де Тодос лос Сантос (Всех святых) в городе Хуаноките, Куско, Перу (ил. 12), написанная маслом на холсте неизвестным художником школы Куско в XVII веке [Ruiz de Pardo 2004, № 37]. Практически все картины, украшающие церковь, выполнены с привозных нидерландских гравюр (не только маньеристических, но и даже с картин Рубенса). Активное обращение к гравюрам, привезенным из Старого Света, является характерной особенностью «колониального» искусства Южной Америки XVI–XVII веков вообще и школы Куско в частности [Тананаева 2013, c. 525–561]. Перуанский мастер даже более точно копирует композицию и детали образца, чем его украинский коллега. Однако привлекает внимание удивительная близость полтавской иконы и полотна художника школы Куско яркостью, звучностью колорита, как будто отразившего национальный характер и краски местной природы. Эта близость зримо подтверждает наблюдение Яна Бялостоцкого о сходстве путей развития, композиционных, формальных приемов и стилистики латиноамериканского колониального искусства с искусством «Осени Средневековья» в странах Восточной Европы [Białostocki 1972, p. 65].

Обратимся к другому распространенному среди русских иконописцев источнику – так называемому Евангелию Наталиса, открытому для отечественного искусства И.Л. Бусевой-Давыдовой [Бусева-Давыдова 2008, pp. 192–193]. Это сочинение «Adnotationes et meditationes in Evangеlia» Иеронима Наталиса (Херонимо Надаля), одного из основателей Общества Иисуса (ордена иезуитов), крупнейшего богослова, друга и сподвижника Игнатия Лойолы. «Замечания и размышления о Евангелиях» содержали объяснения содержания и смысла текстов, читаемых во время католической мессы в течении литургического года. В 1593 году, уже после смерти Наталиса, в Антверпене вышел в свет увраж «Evangelicae historiae imagines. Exordine Evangeliorum, qua toto anno in missae sacrificio, recitantiar. In ordinem temporis vita Christi digestae. Auctore Hieronymo Natali Societatis Iesu Theologo», содержавший 153 гравюры с краткими текстами на латыни. Большинство подготовительных рисунков выполнил римский художник Бернардино Пассери, несколько сюжетов изобразил Мартен де Вос. Издание было поручено одному из величайших издателей Европы Кристофу Плантену. 135 гравюр изготовили братья Иероним Иоханнес и Антон Вириксы, остальные 18 сделали братья Адриан и Ян Колларты, а также Карел ван Маллери. Альбом иллюстраций переиздавался в 1596, 1599, 1647 годах. Полная публикация гравюр с текстом Наталиса состоялась в 1595 и 1607 годах [Алехина, Гамлицкий 2019].

Евангелие Наталиса отличается высочайшей культурой полиграфического дела: виньетки, заставки, красивый шрифт придают книге элегантный вид, гравюры, исполненные тонким резцом, кажутся прозрачными, их характеризует пластическая ясность и тональная легкость. Очевидно, его замысел и качество исполнения произвели впечатление не только на обычных зрителей, но и на художников.

Здесь мы снова должны вернуться в антверпенскую мастерскую Питера Пауля Рубенса. Он по крайней мере трижды обращался к гравюрам Евангелия Наталиса. По мнению Дэвида Фридберга, гравюра Иеронима Вирикса по рисунку Бернардино Пассери «Вознесение Богоматери» (Лист 152) (ил. 13) оказала влияние на несколько картин Рубенса 1609–1611 годов, в частности, «Вознесение и коронование Мадонны» (Холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, инв. ГЭ-1703) (ил. 14) и «Вознесении Девы Марии» (Холст, масло. Историко-художественный Музей, Вена) [Freedberg 1978, pp. 432–441, fig. 2–6]. Излишне даже говорить, что великий художник лишь оттолкнулся от общей идеи гравюры, создав превосходные образцы своей светоносной живописи, наполненной стремительным движением и дыханием жизни.

Также композицию этой гравюры воспроизвел с упрощением и зеркально голландский мастер Кристоффел ван Сихем в ксилографии для изданий Der Zielen Lust-hof. 1629 и ‘t Schat der zielen 1648. Значительно более искусную копию гравюры Иеронима Вирикса «Вознесение Богоматери» в технике резца и офорта выполнил русский гравер-серебряник Василий Андреев (1680–1690) [Ровинский 1881, Кн. III. № 1209; Ермакова, Хромов 2004, с. 14, № 5]. Знаменитый иконописец Оружейной Палаты Кирилл Уланов поместил «Вознесение Богоматери» в правом нижнем клейме иконы «Успение Богоматери» (1694) из местного ряда иконостаса церкви Покрова в Филях (ЦМиАР КП 2757, инв. 2–ФИЛИ–1) [Кирьянова, Смирнова. 2017, c. 15, 16, 32, 33, № 11] (ил. 15). Также данный источник опознается в росписи западной галереи ярославской церкви св. Иоанна Предтечи в Толчкове, созданной Дмитрием Григорьевым со товарищи в 1704 году (ил. 16), в фигурах Христа и Марии центральной части иконы «Успение Богоматери» 1731 года (ЦМиАР КП 981) из Успенской церкви в селе Богослове, Московская область [Кирьянова, Смирнова. 2017, c. 16, 37, № 16].

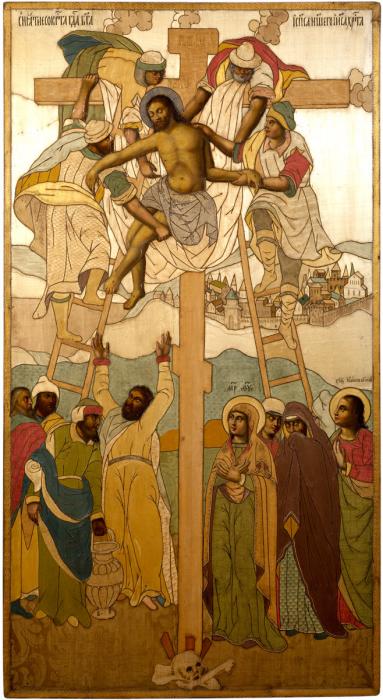

Особого упоминания заслуживает третий случай обращения Рубенса к Евангелию Наталиса, поскольку он касается одного из самых гениальных творений мировой живописи – «Снятия со Креста» (1601–1614) – центральной части триптиха в соборе Антверпенской Богоматери (Дерево, масло. Inv. 315) (ил. 17). Как обнаружил Б. Кресс [Kress 2013], происхождение двух безымянных персонажей на вершине Креста, снимающих Тело Иисуса, от аналогичных героев гравюры Иеронима Вирикса по рисунку Бернардино Пассери (Лист 132) (ил. 18) была отмечена уже в первом исследовании биографии и творчества великого живописца, изданном в 1771 году [Michel 1771, p. 54]. Там эти сведения нашел и переписал в своем «Дневнике во Фландрии и Голландии» 1781 года знаменитый английский портретист Джошуа Рейнолдс [Kress 2013, p. 35]. Почти за сто лет до этого Василий Познанский использовал композицию гравюры в иконе из Распятской церкви Большого Кремлевского дворца, Москва, 1683 (Музеи Московского Кремля, инв. Ж–1707) [Вьюева, Борисова 2011, c. 186–191, № 42] (ил. 19).

Из всех остальных выявленных нами случаев использования Евангелия Наталиса в качестве иконографического источника стоит выделить миссию иезуитов в Китае, которую можно назвать подлинным триумфом замысла Надаля. Миссия иезуитов во главе с итальянцем Маттео Риччи прибыла в Китай в 1601 году и добилась некоторых успехов в обращении китайцев в христианство. Значительно большего результата иезуиты достигли в серьезном, научном изучении местной истории, культуры, языка, где их вклад и наследие актуальны до сих пор [Дубровская 2001].

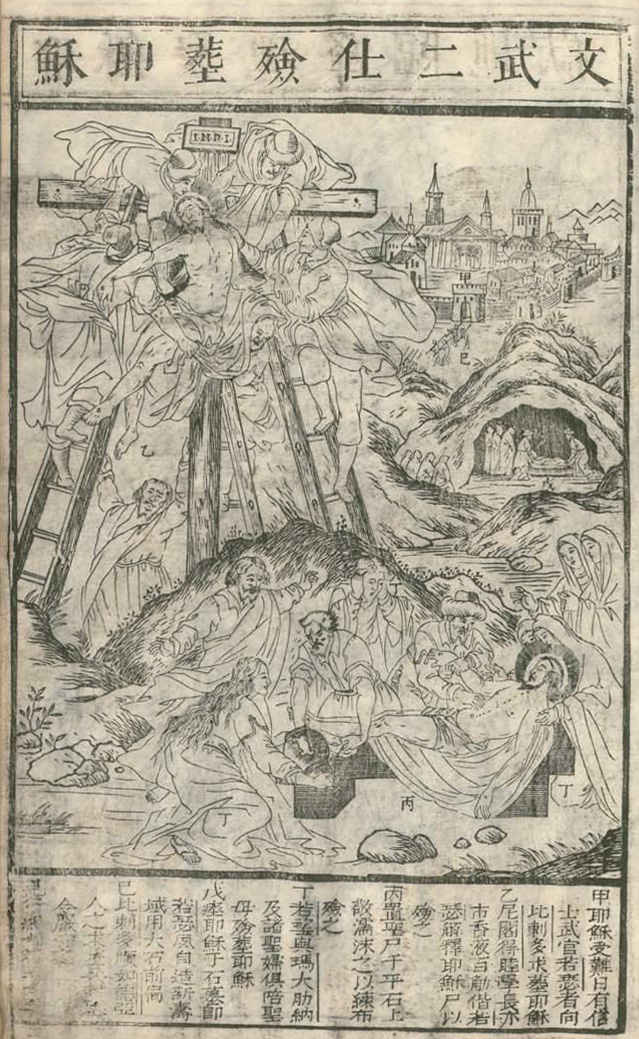

Участниками миссии итальянцем Джулио Алени, португальцем Жоао да Рошей, немцем Иоганном Адамом Шаллем фон Беллом были написаны на китайском языке и напечатанных в разных городах Поднебесной несколько сочинений, текст которых восходит к труду Херонимо Надаля. Для этих изданий китайскими художниками были выполнены копии в технике ксилографии важнейших по сюжетам гравюр Евангелия Наталиса [Criveller 1997; Criveller 2010; Standaert 2006; Borao Mateo 2010].

Ксилографии неизвестного мастера, иллюстрирующие сочинение итальянского иезуита Джулио Алени «Пояснения о воплощении Господина Небес» (1637)[5], выполнены в свободной манере китайской графики и мало напоминают четкую линейную систему нидерландских гравюр резцом. Среди них обнаруживаем и «Снятие со Креста» (ил. 20), восходящее к той самой гравюре Иеронима Вирикса (ил. 17–19), что вдохновила Рубенса и Познанского. В нижней части ксилографии китайский художник расположил сцену «Оплакивания», взятую со следующей иллюстрации Евангелия Наталиса [Алехина, Гамлицкий 2019, с. 108, № 133].

Еще одна ксилография «Пояснения о воплощении Господина Небес» (ил. 21) также соединяет изображения с двух гравюр Евангелия Наталиса работы Иерониима Вирикса по рисункам Бернардино Пассери. В нижней части расположено «Погребение Богоматери» (Лист 151) (ил. 22), а в верхней помещено уже нам хорошо знакомое «Вознесение Богоматери» (Лист 152) (ил. 13). Точно такую же «двойную» композицию можно наблюдать в огромной иконе «Успение Пресвятой Богородицы» на южной грани северо-восточного столпа Троицкого собора во Пскове (ил. 23). Икона написана в 1704 году сводной артелью мастеров во главе с жалованным живописцев Оружейной Палаты Федором Васильевым[6].

Здесь объединены две гравюры Евангелия Наталиса. Внизу композиции иконы практически без изменений воспроизведена погребальная процессия с телом Богоматери и окружающий пейзаж с иллюстрации 151, которую мы уже видели на ксилографии китайского мастера (ил. 21). Небесная зона иконы: Христос и Богоматерь, сцена коронования Девы Марии Святой Троицей, в точности перенесена из верхней части гравюры 153, завершающей Евангелие Наталиса (ил. 24).

Сложнейшее, монументальное решение псковского памятника является иконографической новацией его авторов. Удивительным образом, в результате почти буквального копирования западных образцов русские мастера создали прекрасное, оригинальное произведение. В первую очередь это относится к великолепному пейзажу с горами, деревьями и видом Иерусалима. Вероятно, это самое масштабное изображение природы в древнерусской иконописи. Мастерская кисть придала строгой и детально-мелочной композиции образца вселенский масштаб, где сливаются плач о плотской смерти и праздничное звучание песнопения в честь Вознесения Богородицы.

Очень интересно, что русские и китайские мастера, воспроизводя образец, созданный в необычной для них изобразительной системе, руководствовались приблизительно одинаковыми принципами. Они «переводили» его в привычную для них систему художественных координат. К общим тенденциям относится упрощение композиций, удаление сложных деталей, выделение главных персонажей, объединение нескольких образцов в одной композиции, а также насыщение своей версии знакомыми национальными реалиями (одеждой, растительностью, архитектурой), представленными в традиционном для своей школы стиле.

Практически те же черты и приемы, с поправкой на местный национальный колорит, наблюдаем в картине «Погребение Богоматери», написанной с гравюры Евангелия Наталиса художником уже знакомой нам школы Куско в XVIII веке (Холст, масло. Дом-музей Мурилло, Ла-Пас, Боливия. Ранее в Монастыре де лас Тринитариас, Лима, Перу) [Schenone 2008, № 237] (ил. 25).

Как и Библия Пискатора, Евангелие Наталиса получило достаточно большую популярность в качестве иконографического образца у мастеров школы Куско и других школ Южной Америки [Тананаева 2013, c. 548, прим. 7]. Причем, распространению нидерландских изданий в художественной среде также активно способствовали миссии иезуитов в Лиме, Хуаноките и других городах [Ruiz de Pardo 2004, p. 19].

В данной работе были рассмотрены лишь наиболее яркие примеры использования одних и тех же образцов художниками в разных частях света. Нам известно еще множество подобных произведений, не только живописи или графики, но и скульптуры, декоративно-прикладного искусства различных национальных школ Западной и Восточной Европы, Азии, Латинской Америки с конца XVI до конца XIX столетий. Эти факты требуют дальнейшего изучения, систематизации и осмысления.

Очевидно, что речь идет отнюдь не о случайных, курьезных совпадениях. Мы имеем дело действительно с феноменом общих оригиналов, свидетельствующим о выдающемся, определяющем влиянии так называемой «циркулирующей графики» на мировой художественный процесс, особенно, в период глобальных общественных и культурных перемен. Данный феномен сочетает весьма противоречивый комплекс явлений и тенденций: средневековый принцип следования образцу, цитирование искусства маньеризма, приверженность устойчивым художественным эталонам, распространение новых иконографий, проработку новых композиционных, пластических принципов и приемов.

Гравюры увражей на библейскую тематику, созданные в Нидерландах в период заката интернационального маньеризма, самым тесным образом связали творчество Диего Веласкеса, Питера Пауля Рубенса, китайских ксилографов, московских, ярославских иконописцев, перуанских мастеров школы Куско, соединили Осень русского Средневековья с европейской весной Нового времени.

Литература

- Алехина, Гамлицкий 2019 – Евангелие Наталиса. Перове издание. Каталог выставки / Сост. Л.И. Алехина, А.В. Гамлицкий. М.: Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, 2019.

- Бусева-Давыдова 2008 – Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М.: «Индрик», 2008.

- Вьюева, Борисова 2011 – Иконы живописца Василия Познанского в церкви Распятия Большого Кремлевского дворца. Каталог / Авт. вступ. ст. Н.А. Вьюева; авт. кат. описаний и прил. Т.С. Борисова. М.: Голден-Би, 2011.

- Дубровская 2001 – Дубровская Д.В. Миссия иезуитов в Китае: Маттео Риччи и другие (1552–1775). М.: «Крафт+», 2001.

- Гамлицкий 1998 – Гамлицкий А.В. Библия Пискатора и проблема гравированных образцов в европейском искусстве XVI–XVIII столетий // Проблема копирования в европейском искусстве. Материалы научной конференции РАХ. 1997. М: Российская Академия художеств, 1998. С. 96–116.

- Гамлицкий 2019 – Гамлицкий А.В. Россия и Европа XVII века в зеркале гравюры. Лица, связи, влияния // Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев: Каталог выставки. Государственная Третьяковская галерея / Сост. Е.В. Буренкова, Г.В. Сидоренко. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2019. C. 13‒25.

- Гамлицкий 2020a – Гамлицкий А.В. «Theatrum biblicum» Николая Пискатора на сцене европейской художественной жизни XVII века // Theatrum biblicum. Библия Пискатора 1643 года из собрания Государственной Третьяковской галереи. Каталог // Ред. Карпова Т.Л. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. С. 8–27.

- Гамлицкий 2020b – Гамлицкий А.В. Западноевропейские источники икон 1704 года Троицкого собора во Пскове // Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. T. XVII. Сб. научных статей М.: Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, 2020. С. 274–308.

- Гамлицкий А.В. Рецензия: Выставка «Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев» (Государственная Третьяковская галерея 26.06 – 06.10.2019) // Academia. 2020. № 1. С. 132–142. DOI: 10.37953 / 2079-0341-2020-1-1-132-142

- Грабарь 1913 – Грабарь И.Э. История русского искусства. Т. 6. М.: Изд-во И. Кнебеля. [1913].

- Гусева, Полонская 1990 – Украинские книги кирилловской печати XVI–XVII вв. Каталог изданий, хранящихся в Государственной Библиотеке СССР им. В.И. Ленина: в 3-х вып. Вып. 2. Ч. 2: Львовские, новгород-северские, черниговские, уневские издания 2-й половины XVII в. / сост. А.А. Гусева, И.М. Полонская. М.: ГБЛ, 1990.

- Ермакова, Хромов 2004 – Ермакова М.Е., Хромов О.Р. Русская гравюра на меди второй половины XVII – первой трети XVIII века (Москва – Санкт-Петербург). Описание коллекции отдела изоизданий Российской государственной библиотеки. М.: «Индрик», 2004.

- Кирьянова, Смирнова 2017 – Успение Богоматери. Иконы, графика, декоративно-прикладное искусство XV – начала ХХ века: Каталог / Сост. С.А. Кирьянова, О.В. Смирнова. М.: Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, 2017.

- Кочетков 2009 – Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. Ред.-сост. И.А. Кочетков. М.: «Индрик», 2009.

- Лекуре 2002 – Лекуре М.-Л. Рубенс // ЖЗЛ. Вып. 1020. М.: Молодая гвардия, 2002.

- Ровинский 1870 – Ровинский Д.А. Русские граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии Художеств. Издание графа Уварова. М.: Синодальная типография, 1870.

- Ровинский 1881 – Ровинский Д.А. Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. Кн. III. Притчи и листы духовные. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1881.

- Тананаева 2013 – Тананаева Л.И. Живопись школы Куско // О Маньеризме и барокко. Очерки искусства Центрально-Восточной Европы и Латинской Америки конца XVI–XVII века. М.: Прогресс-Традиция, 2013. С. 525–561.

- Эко 2004 – Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб.: «Азбука-классика», 2004.

- Białostocki 1972 ‒ Białostocki Jan. O sztuce dawnej Ameryki. Meksyk i Peru. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1972.

- Blunt 1966 – Blunt А. The Paintings of Nicolas Poussin. A Critical Catalogue. Vienna: Phaidon Press, 1966.

- Borao Mateo 2010 – Borao Mateo J.E. La versión china de la obra ilustrada de Jerónimo Nadal Evangelica Historiae Imagines // Revista Goya. № 330. 2010. P. 16–33.

- Criveller 1997 – Criveller G. Preaching Christ in the Late Ming China. Tiapei – Brescia: Ricci Institute for Chineses Studies and Fondazione Civilta Bresciana, 1997.

- Criveller 2010 – Criveller G. Jesuits visual culture accommodated in China during the last decades of Ming Dynasty // Ming Qing Studies 2010. Ed. Paolo Santangelo. Napoli, 2010. P. 219–230.

- Coelen 1994–1995 – Coelen P. van der. Claes Jansz. Visschers bijbelse prentenboeken // De boekenwereld. Jaargang № 11. 1994–1995. Р. 106–120.

- Coelen 2002 – Coelen P. van der. Bilder aus der Schrift. Studien zur alttestamentlichen Druchgrafik des 16. und 17. Jahrhunderts // Vestigia Bibliae. Jahrbuch des Deutschen Bibel-Archivs Hamburg. Bd. 23. 2001. Bern: Peter Lang, 2002.

- Coelen and Leesberg 2018 – Coelen P. van der, Leesberg M. Depicting the Bible and Mapping the World: Gerard de Jode and his Legacy // New Hollstein. The de Jode dynasty. Gerard de Jode. Part I. Amsterdam, Sound & Vision Publishers, 2018. P. xxxviii–xlvi.

- Cole 1993 – Cole W.A. Cataloque of Netherland and North European Roundels in Britain. Oxford: British Academy, 1993.

- Freedberg 1978 – Freedberg D.A. Source for Rubens’s Modello of the Assumption and Coronation of the Virgin: A Case Study in the Response to Images // The Burlington Magazine. Vol. 120, No. 904 (Jul., 1978). Р. 432–441.

- Gonzalez de Zarate 1996 – Gonzalez de Zarate J.M. Real colección de estampas de San Lorenzo de El Escorial / edición de. – Vitoria-Gasteiz: Instituto Municipal de Estudios Iconográficos Ephialte, 1996. Vol. X.

- Hollstein 1996 – Hollstein F.W.H. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450–1700. Vol. XLIV. Maarten de Vos: text / comp. by Christiaan Schuckman; ed. by D. de Hoop Scheffer. Publisher: Sound and Vision Rijksprentenkabinet, Rotterdam; Amsterdam, 1996.

- Hollstein 2004 – Hollstein F.W.H. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450–1700. Vol. LXVI. The Wierix family: part VIII / ed. by Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Marjolein Leesberg. Jan Van der Stock. Rotterdam–Amsterdam: Sound and Vision Rijksprentenkabinet, 2004.

- Kress 2013 – Kress B. Passeri, Rubens and Reynolds – a neglected source for the Anwerp “Decent from the Cross” / Source: Notes in the History of Art 32. № 2, Winter 2013. P. 35–40.

- Laporte 2012 – Laporte S. Dialogue artistique avec les estampes des Pays-Bas méridionaux // Byzantium and Renaissances. Dialogue Cultures, Heritage of Antiquity. Ed. by Janochy M., Sulikowskiej A., Tatarovej I. Warsawa, 2012. P. 299–315.

- Lopez Rey 1996 – Lopez Rey J. Velazquez. Painter of Painters. Bd. I. Koln: Taschen, 1996.

- Melʹnyk 2005 – Ukrainian I con XII‒XIX c. From Collection NAMU. Album. Ed. by Anatoliĭ Melʹnyk. Kyiv: Halereii︠a︡, 2005.

- McDonald 1998 – McDonald M.P. The Print Collection of Philip II at the Escorial // Print Quarterly. № 15. 1998. P. 15‒35.

- Michel 1771 – Michel J.F.M. Histoire de la vie de P.P. Rubens, illustree d'anecоdotes, & de ses tableaux étalés dans les palais, eglises & places publiques de l'Europe: & par la demonstration des estampes existantes & relatives a ses ouvrages. Bruxelles: AE de Bel, 1771.

- Mielke H. 1975 – Mielke H. Antwerpener Graphik in der 2 Halfte des 16 Jahrhundеrts. Der Thesaurus veteris et novi Testamenti des Gerard de Jode (1585) und seine Kunstler // Zeitschrift fur Kunstgeschichte. Bd. 38. Heft 1. 1975. Р. 29–83.

- The New Hollstein 2005–2006 – The New Hollstein: Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450–1700. The Collaert dynasty. Part 1 / ed. by Marjolein Leesberg and Arnout Balis. Publisher: Ouderkerk aan den IJssel: Sound and Vision, Rotterdam; Amsterdam, 2005–2006.

- De Poorter 1978 – De Poorter N. The Eucharist Series // Corpus Rubenianum Ludwig Burchard: an illustrated catalogue raisonné of the work of Peter Paul Rubens based on the material assembled by the late Dr. Ludwig Burchard in twenty-six parts. Part II. Vol. I, Vol. 2. Brussels: Arcade Press, MCMLXXVIII [1978].

- Ruiz de Pardo 2004 – Ruiz de Pardo C. Joya del Arte Colonial Cuzqueño. Catálogo Iconográfico de la Iglesia de Huanoquite. Lima, Ruiz & Zegarra Comunicaciones, 2004.

- Schenone 2008 – Schenone H. Santa María. Iconografía del Arte Colonial. Vol. IV. Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina, 2008.

- Standaert 2006 – Standaert N. Сhinese prints and their European prototypes: Schall’s Jincheng shukiang /Print Quarterly, no. XXIII, 2006. Р. 231–253.

- Visser 1988 – Visser P. Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtlijke literature in de zevetiende eeuw. 2 vols., Deventer, Sub Rosa, 1988. Vol. II.

- Zweite 1980 – Zweite A. Marten de Vos als Maler, Berlin: Mann, Gebr. Verlag, in Dietrich Reimer Verlag GmbH, 1980.

References

- Alekhina, L.I. and Gamlitskiy, A.V. (ed.). (2019), Evangelie Ieronima Natalisa. Perove izdanie. Katalog vystavki [The Gospel of Jerome Nathalis. The First Edition. Exhibition catalogue], Tsentral’nyi muzei drevnerusskoi kul'tury i iskusstva im. Andreia Rubleva, Moscow, Russia.

- Białostocki, J (1972), O sztuce dawnej Ameryki. Meksyk i Peru. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa, Poland.

- Blunt, А. (1966), The Paintings of Nicolas Poussin. A Critical Catalogue, Phaidon Press, Vienna, Austria.

- Borao Mateo, J.E. (2010), “La versión china de la obra ilustrada de Jerónimo Nadal Evangelica Historiae Imagines”, Revista Goya, № 330, pp. 16–33.

- Buseva-Davydova, I.L. (2008), Kul’tura i iskusstvo v epokhu peremen. Rossiya semnadtsatogo stoletiya [Culture and Art in the Age of Change. Russia in the Seventeenth Century], «Indrik», Moscow, Russia.

- Criveller, G. (1997), Preaching Christ in the Late Ming China, Ricci Institute for Chineses Studies and Fondazione Civilta Bresciana, Tiapei – Brescia, Taiwan‒Italy.

- Criveller, G. (2010), “Jesuits visual culture accommodated in China during the last decades of Ming Dynasty”, Ming Qing Studies, Ed. Paolo Santangelo. Napoli, 2010, pp. 219–230.

- Coelen, P. van der. (1994–1995), “Claes Jansz. Visschers bijbelse prentenboeken”, De boekenwereld. Jaargang, no 11, pp. 106–120.

- Coelen, P. van der. (2002), Bilder aus der Schrift. Studien zur alttestamentlichen Druchgrafik des 16. und 17. Jahrhunderts, Vestigia Bibliae. Jahrbuch des Deutschen Bibel-Archivs Hamburg, Bd. 23. Peter Lang, Bern, Switzerland.

- Coelen, P. van der, Leesberg, M. (2018), “Depicting the Bible and Mapping the World: Gerard de Jode and his Legacy”, New Hollstein. The de Jode dynasty. Gerard de Jode. Part I, Sound & Vision Publishers, pp. xxxviii–xlvi.

- Cole, W.A. (1993), Cataloque of Netherland and North European Roundels in Britain. British Academy, Oxford, UK.

- Dubrovskaya, D.V. (2001), Missiya iezuitov v Kitae: Matteo Richchi i drugie (1552–1775 gg.) [The Jesuit Mission in China: Matteo Ricci and Others (1552–1775)], «Kraft+», Moscow, Russia.

- Eko, U. (2004), Evolyutsiya srednevekovoi estetiki [Evolution of Medieval Esthetics], «Azbuka-klassika», St. Petersburg, Russia.

- Ermakova, M.E., Khromov, O.R. (2004), Russkaya gravyura na medi vtoroi poloviny XVII – pervoi treti XVIII veka (Moskva – Sankt Peterburg). Opisanie kollektsii otdela izoizdanii Rossiiskoi gosudarstvennoi bibliotek [Russian copper engraving of the second half of the 17th – first third of the 18th century (Moscow – St Petersburg). Description of the collection of the fine art department of the Russian State Library], «Indrik», Moscow, Russia.

- Freedberg, D. (1978), “A Source for Rubens’s Modello of the Assumption and Coronation of the Virgin: A Case Study in the Response to Images”, The Burlington Magazine, V. 120, No 904, pp. 432–441.

- Gamlitskiy, A.V. (1998), “Bibliya Piskatora i problema gravirovannykh obraztsov v evropeiskom iskusstve XVI–XVIII stoletii” [“Theatrum biblicum” and the Problem of Engraved Samples in European Art of the 16th–18th Centuries], Problema kopirovaniya v evropeiskom iskusstve. Materialy nauchnoi konferentsii RAKh. 1997, pp. 96–116, Rossiiskaya Akademiya khudozhestv, Moscow, Russia.

- Gamlitskiy, A.V. (2019), “Rossiya i Evropa XVII veka v zerkale gravyury. Litsa, svyazi, vliyaniya” [Russia and Europe of the 17th century in the mirror of engraving. Persons, Connections, Influences], Bibliia Pisсatora: nastolnaia kniga russkikh ikonopistsev. Katalog vystavki, Ed. by Burenkova E.V. and Sidorenko G.V., pp. 13–25, Gosudarstvennaia Tretiakovskaia galereia, Moscow, Russia.

- Gamlickiy, A.V. (2020), “«Theatrum biblicum» Nikolaya Piskatora na scene evropejskoj hudozhestvennoj zhizni XVII veka” [“Theatrum biblicum” by Nikolai Piscator on the stage of European artistic life of the 17th century], Theatrum biblicum. Bibliya Piskatora 1643 goda iz sobraniya Gosudarstvennoj Tret`yakovskoj galerei. Katalog / Red. Karpova T.L, pp. 8–27, Gosudarstvennaya Tret’yakovskaya galereya, Moscow, Russia.

- Gamlitskiy, A.V. (2020), “Zapadnoevropeiskie istochniki ikon 1704 goda Troitskogo sobora vo Pskove” [Western European sources of icons of the 1704 Trinity Cathedral in Pskov], Trudy Tsentral'nogo muzeya drevnerusskoi kul’tury i iskusstva im. Andreya Rubleva. T. XVII. Sb. nauchnykh statei, Tsentral'nyi muzei drevnerusskoi kul’tury i iskusstva im. Andreya Rubleva, pp. 274–308, Moscow, Russia.

- Gamlitsky, A.V. (2020), “Exhibition Review “Piscator’s Bible, A Handbook of Russian Icon Painters” (The State Tretyakov Gallery, June 26 – October 6, 2019)”, Academia, 2020, no 1, pp. 132–142. DOI: 10.37953 / 2079-0341-2020-1-1-132-142

- Grabar’, I.E. (1913), Istoriia russkogo iskusstva [The History of Russian Art]. V. 6, Izd-vo I. Knebel, Moscow, Russia.

- Gonzalez de Zarate, J.M. (1996), Real colección de estampas de San Lorenzo de El Escorial, vol. X. Instituto Municipal de Estudios Iconográficos Ephialte, Vitoria-Gasteiz, Spain.

- Guseva, A.A. and Polonskaya, I.M. (1990), Ukrainskie knigi kirillovskoi pechati XVI–XVII vv. Katalog izdanii, khranyashchikhsya v Gosudarstvennoi Biblioteke SSSR im. V.I. Lenina: v 3-kh vyp. Vyp 2. Ch. 2: L’vovskie, novgorod-severskie, chernigovskie, unevskie izdaniya 2-i poloviny XVII v. [Ukrainian books of the Cyrillic printing of the 16th–17th centuries. Catalogue of publications stored in the State Library of the USSR named after V.I. Lenin: in 3 vols., vol. 2, part 2: Lvov, Novgorod-Seversk, Chernigov, Unev editions of the 2nd half of the 17th century], Gosudarstvennaja Biblioteka SSSR im. V.I. Lenina Moscow, Russian.

- Hollstein, F.W.H. (1996), Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450–1700. Vol. XLIV. Maarten de Vos: text, comp. by Christiaan Schuckma, ed. by D. de Hoop Scheffer. Publisher: Sound and Vision Rijksprentenkabinet, Rotterdam; Amsterdam, Netherland.

- Hollstein, F.W.H. (2004), Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450–1700. Vol. LXVI. The Wierix family: part VIII, ed. by Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Marjolein Leesberg. Jan Van der Stock. Sound and Vision Rijksprentenkabinet, Rotterdam; Amsterdam, Netherland.

- Kir’yanova, S.A., Smirnova, O.V. (ed.) (2017), Uspenie Bogomateri. Ikony, grafika, dekorativno-prikladnoe iskusstvo XV – nachala XX veka: Katalog [Dormition of the Mother of God. Icons, graphics, decorative and applied art of the 15th – early 20th centuries: Catalog]. Tsentral'nyi muzei drevnerusskoi kul'tury i iskusstva im. Andreya Rubleva, Moscow, Russia.

- Kochetkov, I.A. (ed.) (2009), Slovar’ russkikh ikonopistsev XI–XVII vekov [Dictionary of Russian icon painters of the 11th–17th centuries] «Indrik», Moscow, Russia.

- Kress, B. (2013), “Passeri, Rubens and Reynolds – a neglected source for the Anwerp «Decent from the Cross»”, Source: Notes in the History of Art 32, no 2, pp. 35–40.

- Laporte, S. (2012), “Dialogue artistique avec les estampes des Pays-Bas méridionaux”, Byzantium and Renaissances. Dialogue Cultures, Heritage of Antiquity. Ed. by Janochy M., Sulikowskiej A., Tatarovej I. Warsawa, Poland, pp. 299–315.

- Lekure, M.-L. (2020), Rubens, Zhizn’ Zamechatel’nykh Lyudei. Vyp. 1020. Molodaya gvardiya, Moscow, Russia.

- Lopez Rey, J. (1996), Velazquez. Painter of Painters, Bd. I. Taschen, Koln, Germany.

- Mel’nyk, A. (2005), Ukrainian Icon XII-XIX c. From Collection NAMU. Album, Halereii︠a︡, Kyiv, Ukraine.

- McDonald, M.P. (1998), “The Print Collection of Philip II at the Escorial”, Print Quarterly, no 15, pp. 15‒35.

- Michel, J.F.M. (1771), Histoire de la vie de P. P. Rubens, illustree d’anecоdotes, & de ses tableaux étalés dans les palais, eglises & places publiques de l'Europe: & par la demonstration des estampes existantes & relatives a ses ouvrages, AE de Bel, Bruxelles, Belgium.

- Mielke, H. (1975), “Antwerpener Graphik in der 2 Halfte des 16 Jahrhundеrts. Der Thesaurus veteris et novi Testamenti des Gerard de Jode (1585) und seine Kunstler”, Zeitschrift fur Kunstgeschichte, Bd. 38, Heft 1. pp. 29–83.

- The New Hollstein (2005‒2006), Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450–1700. The Collaert dynasty, part 1, ed. by Marjolein Leesberg and Arnout Balis. Publisher: Ouderkerk aan den IJssel: Sound and Vision, Rotterdam; Amsterdam, Netherland.

- De Poorter, N. (1978), The Eucharist Series, Corpus Rubenianum Ludwig Burchard: an illustrated catalogue raisonné of the work of Peter Paul Rubens based on the material assembled by the late Dr. Ludwig Burchard in twenty-six parts, part II, vol. I, Arcade Press, Brussels, Belgium.

- Rovinskii, D.A. (1870), Russkie gravery i ikh proizvedeniia s 1564 goda do osnovaniia Akademii Khudozhestv. Izdanie grafa Uvarova. [Russian engravers and their works from 1564 until the founding of the Academy of Fine Arts. Edition of Count Uvarov], Sinodalnaia tipografiia, Moscow, Russia.

- Rovinskii, D.A. (1881), Russkie narodnye kartinki. Sobral i opisal D. Rovinskii. Kn. III. Pritchi i listy dukhovnye [Russian folk pictures. Collected and described by D. Rovinsky. Book III. Parables and spiritual sheets], Tipografiya Imperatorskoi Akademii Nauk, St. Petersburg, Russia.

- Ruiz de Pardo, C. (2004), Joya del Arte Colonial Cuzqueño. Catálogo Iconográfico de la Iglesia de Huanoquite, Ruiz & Zegarra Comunicaciones, Lima, Peru.

- Schenone, H. (2008), Santa María. Iconografía del Arte Colonial, Vol. IV, Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina. 2008. Buenos Aires, Argentina.

- Standaert, N. (2006), “Сhinese prints and their European prototypes: Schall’s Jincheng shukiang”, Print Quarterly, no. XXIII, pp. 231–253.

- Tananaeva, L.I. (2013), “Zhivopis’ shkoly Kusko” [Painting of the Cuzco School], O Man'erizme i barokko. Ocherki iskusstva Tsentral’no-Vostochnoi Evropy i Latinskoi Ameriki kontsa XVI–XVII veka, pp. 525–561, Progress-Traditsiya, Moscow, Russia.

- Visser, P. (1988), Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtlijke literature in de zevetiende eeuw. II vol., Sub Rosa, Netherland.

- V’jueva, N.A. and Borisova, T.S. (ed.) (2011), Ikony zhivopisca Vasilija Poznanskogo v cerkvi Raspjatija Bol’shogo Kremlevskogo dvorca. Katalog [Icons of the painter Vasily Poznansky in the Church of the Crucifixion of the Grand Kremlin Palace Catalog], Golden-Bi, Moscow, Russia.

- Zweite, A (1980), Marten de Vos als Maler, Mann, Gebr. Verlag, in Dietrich Reimer Verlag GmbH, Berlin, Germany.

[1] Фонетически на нидерландском языке его имя звучит: «Клаас Янсзоон Фиссер». И.Э. Грабарь именует его на немецкий манер «Фишер», следуя традиции XVII в.: «Фишерова карта» встречается в перечнях русских библиотек. Существуют и другие варианты написания имени и фамилии художника. Однако автор предпочитает использовать традиционную транслитерацию, употребляемую в классической отечественной научной литературе. За уточнение благодарю П.В. Кузьмина, старшего эксперта Посольства Королевства Нидерландов в России (Прим. автора).

[2] Один из немногочисленных экземпляров этого издания хранится в ГРМ. Др. Гр. 80.

[3] В процессе работы над статьей выяснилось, что ранее на близость гравюры Библии Пискатора и картины Пуссена уже обращалось внимание [Laporte 2012, pp. 303–305, fig. 14, 15].

[4] Обе фигуры, несомненно, восходят к античным образцам или произведениям итальянских художников эпохи Высокого Возрождения. Например, близкую женскую фигуру с кувшином на голове можно видеть в правой части фрески Рафаэля «Пожар в Борго» (1512–1517) – Станца дель Инчендио ди Борго Большого дворца понтификов в Ватикане.

[5] 艾儒略, Ай Жулюе (Алени, Джулио) 天主降生言行紀略 (ТЯНЬЧЖУ ЦЗЯНШЭН ЯНЬСИН ЦЗИЛЮЭ). Цзиньцзян, 1637 [58 ксилографий по гравюрам Евангелия Наталиса].

[6] Сохранились подрядные договора Федора Васильева с заказчиками и иконописцами, один из которых содержит даты начала и окончания работ [Кочетков 2009. c. 37, 108, 118, 119]. См. также: [Гамлицкий 2020b, c. 274–308].

08].

К иллюстрациям

Ил. 1. Фото с сайта музея Рейксмузеум, Амстердам: https://id.rijksmuseum.nl/200583697

Ил. 2. Фото с сайта музея Прадо, Мадрид.

Ил. 3. Фото с сайта: Центральной библиотеки Цюриха. ZB Zurich. URL: https://doi.org/10.3931/e-rara-42135

Ил. 4. Фото с сайта музея Государственный Эрмитаж: https://www.hermitagemuseum.org/digital-collection/47406?lng=ru

Ил. 6. Фото с сайта музея Рейксмузеум, Амстердам: https://id.rijksmuseum.nl/200584228

Ил. 7. Фото с сайта музея Лувр, Париж.

Ил. 8. Фото с сайта музея Рейксмузеум, Амстердам: https://id.rijksmuseum.nl/200391965

Ил. 9. Фото: Гусева, Полонская 1990, с. 248, № 2294.

Ил. 11. Фото: Mel’nyk 2005, p. 15.

Ил. 12. Фото с сайта: Project on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art (PESSCA). URL: https://colonialart.org/archives/locations/peru/departamento-de-cusco/ciudad-de-huanoquite/iglesia-de-todos-los-santos#c313a-313b

Ил. 13. Фото: Алехина, Гамлицкий 2019, с. 117, № 152.

Ил. 14. Фото с сайта музея Государственный Эрмитаж: https://www.hermitagemuseum.org/digital-collection/46407?lng=ru

Ил. 15. Фото: Алехина, Гамлицкий 2019, с. 27.

Ил. 18. Фото: Алехина, Гамлицкий 2019, с. 107, № 132.

Ил. 19. Фото: Вьюева, Борисова 2011, c. 186–191, № 42.

Ил. 20. Фото: Project on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art (PESSCA). URL: https://colonialart.org/archives/locations/china/jinjiang-1/tianzhu-jiangsheng-chuxiang-jingjie-publishers#c1408a-3783b

Ил. 21. Фото: Project on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art (PESSCA). URL: https://colonialart.org/archives/subjects/virgin-mary/life-of-the-virgin/coronation-of-the-virgin#c1145a-3789b

Ил. 22. Фото: Алехина, Гамлицкий 2019, с. 117, № 151.

Ил. 24. Фото: Алехина, Гамлицкий 2019, с. 119, № 153.

Ил. 25. Фото: Project on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art (PESSCA). URL: https://colonialart.org/archives/subjects/virgin-mary/life-of-the-virgin/burial-of-the-virgin#c3789a-3826b

Авторы статьи

Информация об авторе

Андрей В. Гамлицкий, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, Москва, Россия; Россия Москва, 119034, ул. Пречистенка, д. 21; avgamlet@gmail.com

Author Info

Andrey V. Gamlitskiy, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; avgamlet@gmail.com