Герои и стихии в творчестве художника В.В. Маторина

Светлана В. Гусева

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», Москва, Россия, guseva-svetlana-v@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена творчеству современного художника В.В. Маторина, который работает в жанре исторической живописи и пейзажа. Живопись В.В. Маторина – это часть современного искусства России, его произведения представлены на экспозициях и в фондах государственных музеев, демонстрируются в выставочных залах, служат иллюстрациями для научной и популярной литературы. Своим творчеством В.В. Маторин представляет русское реалистическое искусство, которое в наши дни служит гуманистическим ориентиром общества.

Ключевые слова:

В.В. Маторин, И.С. Глазунов, историческая живопись, Куликово поле, Измайлово

Для цитирования:

Гусева С.В. Герои и стихии в творчестве художника В.В. Маторина // Academia. 2025. № 1. С. 169−186. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-169-186

Heroes and elements in the works of artist Viktor Matorin

Svetlana V. Guseva

Church Research Center “Orthodox Encyclopedia”, Moscow, Russia, guseva-svetlana-v@yandex.ru

Abstract

The article is dedicated to the work of contemporary artist Viktor Matorin, who specializes in historical painting and landscapes. Viktor Matorin’s paintings are an integral part of modern Russian art; his works are featured in exhibitions and the collections of state museums, displayed in galleries, and used as illustrations in scientific and popular literature. Through his art, Viktor Matorin represents Russian realist painting, which today serves as a humanistic guiding point for society.

Keywords:

Viktor Matorin, Ilya Glazunov, historical painting, Kulikovo field, Izmailovo

For citation:

Guseva, S.V. (2025), “Heroes and elements in the works of artist Viktor Matorin”, Academia, 2025, no 1, рр. 169−186. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-169-186

Сложность жизни в ее стихийном многообразии. Человек постоянно вступает во взаимодействие с силами природы, нередко с ее самыми бурными проявлениями. «Стихию» в контексте данной статьи предлагается понимать в нескольких значениях: 1) пространство, близкое к определению «среда»; 2) явление, отличающееся мощной, труднопреодолимой силой из области общественной или личной жизни человека (ураган революции, буря эмоций); 3) один из основных элементов природы (огонь, вода, воздух, земля). Взаимодействие человека (героя) со стихией представлено обычно как противоборство и самоотождествление. Столкновение человека с превосходящей его сущностью заставляет действовать, делает из него героя. Но стихии – это и мы сами. В древнегреческой философии стихии – это темпераменты людей. Современный петербургский писатель, доктор исторических наук Ю.В. Кривошеев напоминает нам об этом: «Встреча стихий в социальной среде, считали мудрые греки, подобны их взаимодействиям в мире природы. Без воздуха, содержащего кислород, огонь гаснет. И напротив, ветер позволяет огню набрать дополнительную силу <…>. Вода, не имеющая постоянной формы, обретает ее во взаимодействии с материей» [Кривошеев 2023, с. 9].

В конце XX века творчество выдающегося русского художника И.С. Глазунова стало настоящим гимном русской культуре. Это было восхищение исследователя красотой Русской земли, народным искусством и историей. Критерием подлинности в искусстве И.С. Глазунов признавал его национальные корни: «Дух, по-моему, всегда национален, как национально понятие о красоте» [Глазунов 1991, с. 59]. В современную культуру России он вошел как создатель и ректор нового высшего учебного заведения художественного профиля – Российской академии живописи, ваяния и зодчества (1987). Сложилась школа И.С. Глазунова.

Виктор Викторович Маторин – современный московский художник (ил. 1). Он был одним из учеников И.С. Глазунова, выпускником академии 2000 года. Творчество В.В. Маторина можно условно разделить на два больших направления: это историческая живопись и пейзаж. Картины В.В. Маторина обоих направлений объединяет наличие в них выраженной «стихии». Это либо разработанный, но подчиненный общей идее фон, либо доминирующий цвет, передающий основное настроение картины. В окружении стихии главный герой всегда легко персонифицируется в пространстве. Он или резко противопоставлен ему, или, наоборот, выступает как главная сила, концентрирующая в себе общее настроение картины. Яркая эмоциональность живописца позволяет ему конструировать миры своих картин, воплощать свои чувства и переживания в подчас достаточно броском цветовом решении. Найдя свой художественный язык, В.В. Маторин легко разговаривает на нем с современным зрителем. Реализм и яркий темперамент обеспечили признание зрителей и популярность исторических полотен художника, так как его историческая живопись – это взволнованный рассказ о прошлом.

Потребность обращения вглубь, к прошлому – одна из основных черт русской культуры. Историческая живопись В.В. Маторина – современное проявление этой универсалии. И дело здесь не в реконструкции, а в жгучей потребности на мгновение вернуться в прошлое – за обнадеживающим опытом, за проигрыванием волнующей ситуации. Русская культура, взросшая на почве древней русской государственности, прошедшей сложный исторический путь развития, всегда содержит в себе ретроспективу.

Изобразительное искусство в России всегда размышляет об обществе, стране, свободе и гражданственности. Мы цивилизационно обречены идти в ногу с большим временем. В.В. Маторин в пору своего формирования в академии И.С. Глазунова попал в мощное художественное течение, посвященное исследованию русской национальной культуры. Каталог его творчества (где также представлена живопись его сокурсника и товарища П.П. Попова) вышел очень рано, в 2006 году, практически сразу после выпуска, что свидетельствовало о востребованности исторической живописи в начале XXI века. Автор каталога В.С. Погодин видел в творчестве молодых художников, в их обращении к нравственным идеалам «очистительную силу» и «русскость искусства» [Погодин 2006, с. 8]. И это было спасением для общества, пережившего ужас 1990-х годов и уже стоящего на пороге новой угрозы – давления постмодернистского искусства и нашествия «ценностей» Запада.

В.В. Маторин родился в 1971 году в Пензе. Он окончил Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого. Потом последовал переезд в Москву и поступление в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Поступление далось не с первого раза, и выпускнику художественного училища пришлось отслужить в армии, а потом предпринять новую попытку. После второго курса В.В. Маторин был принят в мастерскую исторической живописи, которую вел ректор академии – народный художник СССР И.С. Глазунов. Картины времени учебы – «Ледовое побоище» 1997 год («малый диплом») и «Казнь Пугачева. “Прости, народ православный”» 2000 года (диплом) – и сейчас экспонируются в художественной галерее академии. В настоявшее время В.В. Маторин сам является ее преподавателем. Также художник работает в Московском государственном объединенном музее-заповеднике (далее – МГОМЗ) методистом отдела музейной педагогики: ведет мастер-классы для детей и взрослых, организует пленэры, выставки и конкурсы. Много лет художник возглавляет выставочный проект «Притяжение реализма», формирующий круг художников-единомышленников [Притяжение реализма 2016; Резникова 2012, с. 45]. Таким образом, живописец непосредственно включен в современную культурную жизнь столицы, активно участвует в развитии изобразительного искусства России как художник, преподаватель, галерист.

Живописные работы В.В. Маторина, их музейное экспонирование и выставочная жизнь являются неотъемлемой частью новой культуры России XXI века. Экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле», на которой представлено большинство его работ (6 живописных работ и 14 графических портретов), была открыта в 2016 году [Котикова 2021, с. 60–70; Гусева 2021 с. 87–89]. Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском (МГОМЗ), где прошли две большие персональные выставки художника («Измайлово глазами художника» 2019 года и «Московские усадьбы в творчестве Виктора Маторина» 2023 года), открылся в 2010 году [Маторин 2019]. Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов в Петербурге был создан в 2001 году, в 2007 году приобрел статус государственного музея. Там проводилась выставка художника «Виктор Маторин. Московское Измайлово. Тайна времени» [Гусева 2022, c. 85–86]. Был создан портрет «Н.К. Рерих в Петербурге», сейчас принятый в фонды этого музея (ГМИСР, КП–11490) [Маторин 2023a, с. 44–45]. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина в историческом здании Синода была открыта в Санкт-Петербурге в 2009 году, в 2022–2023 годах в двух ее выставочных залах состоялась представительная персональная выставка «Виктор Маторин. Образы русской истории в живописи XXI века» [Маторин 2023b, с. 37; Гусева 2024, c. 86–87]. Электронный путеводитель по выставке представлен на сайте Президентской библиотеки[1]. В 2022 году выставка «Виктор Маторин. Историческая живопись» стала первым выставочным проектом в Государственной публичной исторической библиотеке России (Москва), открытой после масштабной реконструкции. Творческий путь художника нашел отражение в справочных изданиях по искусству, статьях и каталогах живописи [Астахов 2006, с. 974; Назарьев 2017, с. 92–96; Наука побеждать 2015, c. 12–17]. Среди этой литературы хочется особо выделить альбом «Русская историческая картина. П. Попов, В. Маторин» 2006 года и каталог «Виктор Маторин. История России в современной живописи: герои, судьбы, наследие культуры» 2023 года.

Творчество В.В. Маторина относится к современному искусству России, ориентированному на духовные запросы россиян. Сюжеты картин не связаны с социо-политическими реалиями, но, по хлесткому выражению современного классика А.С. Кушнера, «время – кожа, а не платье». Деятель искусства всегда находится в особых отношениях со временем. Конечно, «тайна времени» исторических полотен В.В. Маторина во многом берет начало в академии И.С. Глазунова. Но в своем зрелом творчестве художник, исследуя феномен времени, во многом отошел от школы Глазунова, нашел собственные приемы художественного выражения. Именно время, наряду со стихийностью жизни, – основные категории миропонимания в творчестве В.В. Маторина. Художник остро переживает время[2]. Он живет и творит, пребывая в достаточно сложном диалоге с ним. В творчестве мастера время представлено в различных своих состояниях: движение, порыв, статичность. Особенно художнику нравится состояние шаткого баланса между «разным временем»: трепетным, сиюминутным и вечным. Это чаще всего отражено в его картинах через контраст живого и неживого. Обзор основных живописных работ художника позволяет определить круг тем, размышляя над которыми он создал свой мир, проследить их взаимосвязи с культурой России, оценить актуальность и сложность сюжетов.

Историческая живопись

Картина «Ледовое побоище» (холст, масло; 1997) широко известна, участвует в выставках и публикуется[3]. Выбор художника пал на героя русского народа – князя Александра Ярославича Невского. Образ Александра Невского настолько же символичен, насколько реален. Его подвиг жив вплоть до сегодняшнего дня. Обращаясь к Ледовому побоищу, состоявшемуся 5 апреля 1242 года, историки делают вывод: «Значение победы Александра, без преувеличения, повлияло на мировую историю, – в смысле установления западного рубежа нашей страны… Он существует и сейчас: именно по нему проходит граница между Россией и Эстонией» [Кривошеев 2018, с. 144].

На картине «Ледовое побоище» князь Александр в красном плаще – это полководец, вектор силы русского воинства. Он – вихрь воинского триумфа, воплощающий собой идею успешного контрнаступления русских войск на Тевтонский орден в 1241–1242 гг. Ледовое побоище стало его окончательной победой. Картина, в которой нет подробного описания пейзажа и конкретных сюжетов, погружает нас в сам ход битвы. Если в первых рядах обстановка еще не ясна, то князь уже летит к победе. Все внимание В.В. Маторин сосредоточил на главной идее противостояния двух политических стихий (Руси и Запада) и роли главного героя в этой схватке: побеждает уверенность Александра Ярославича. В.С. Погодин разгадал этот подход молодых выпускников академии: «Их волнует не столько само историческое событие, сколько вопросы его образного и интеллектуального осмысления» [Погодин 2006, с. 4].

По законам школы И.С. Глазунова была выполнена и дипломная работа В.В. Маторина – «Казнь Пугачева. “Прости, народ православный”» (холст, масло; 2000) (ил. 2). В ней скрупулезно проработаны две основные категории для понимания исторического события – пространство и время.

Герой – бунтарь Емельян Пугачев – противопоставлен народу, московскому люду, пришедшему посмотреть на его казнь 10 января 1775 года. Картина подвела неожиданный итог разработке образа Пугачева в советском изобразительном искусстве. После всего, что было сделано, молодой художник вдруг смело заявил, что герой все еще не разгадан. На картине бунтовщик на эшафоте с опущенной головой и закрытым от зрителя лицом. Последние слова покаяния обращены к народу «Прости, народ православный; отпусти мне, в чем я согрубил перед тобой…», но они тонут в сером тумане московского утра. На картине три главных действующих лица: глашатай, палач и бунтарь. За ними сакральное пространство власти – панорама Кремля, а внизу – пространство социального безразличия. Картина звучит: шепот людей, слова чиновника, оглашающего смертный приговор, прощание измученного бунтовщика. Подлинный герой картины – это время, в данном случае время царствования Екатерины II, присвоившее всем участникам событий их исторические роли.

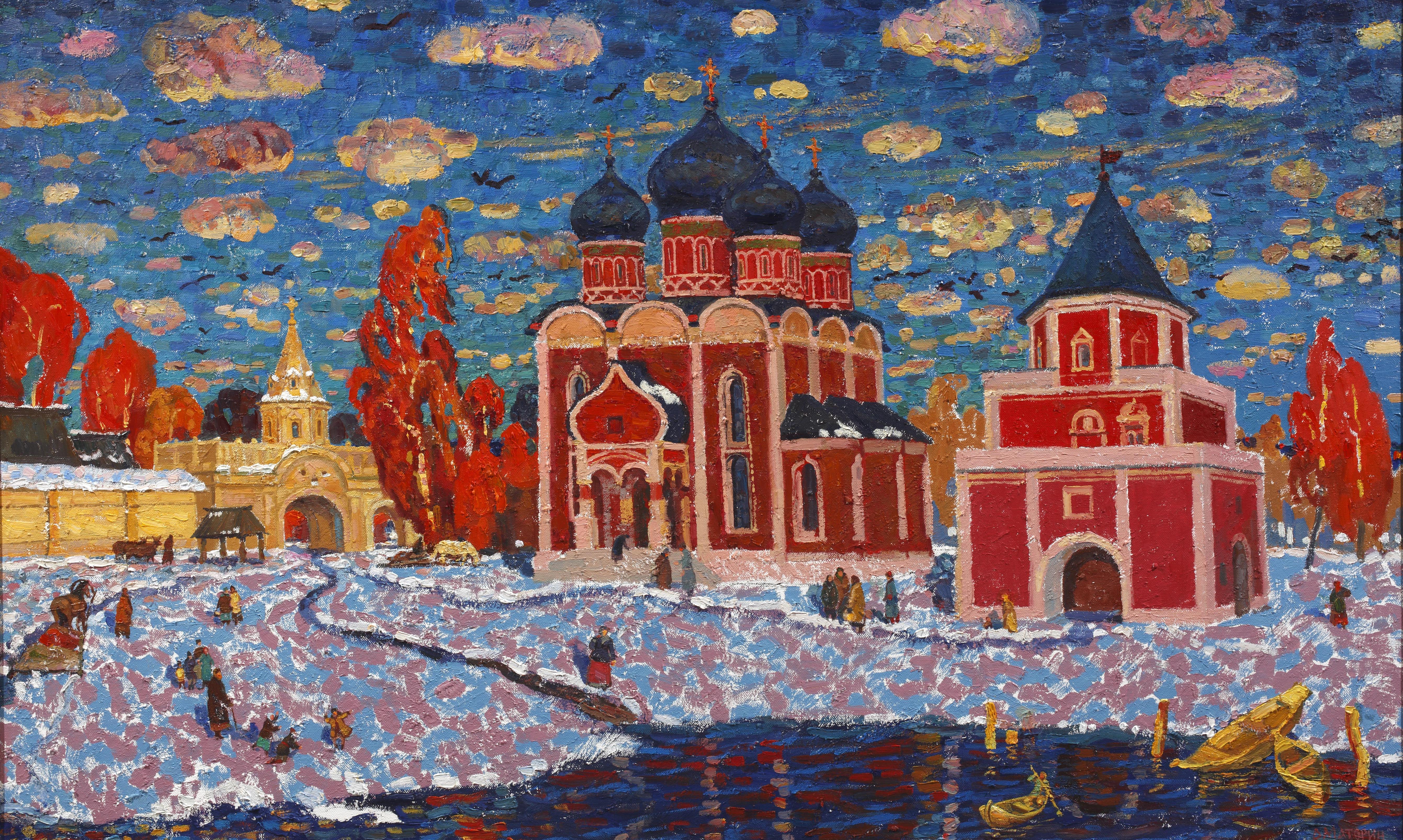

Другой востребованной темой для советской исторической живописи была Куликовская битва, состоявшаяся 8 сентября 1380 года. Обращение В.В. Маторина к этой теме вполне объяснимо теми задачами, которые ставила перед собой школа И.С. Глазунова (прославление истоков русской государственности и ее героев), но живописец сумел привнести в тему свое видение. Создав новую иконографию князя Дмитрия Ивановича Донского, художник вышел на путь представления этого события через раскрытие его личности.

Наибольшую известность живописцу принесли исторические портреты: «Святой благоверный великий московский князь Дмитрий Донской» (холст, масло; 2002, ГМЗ–КП–1525/1) (ил. 3) и «Хан Мамай» (холст, масло; 2004, ГМЗ–КП–1525/3) (ил. 4). Полотна представлены в экспозиции Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Дмитрий Донской – выдающийся деятель русского Средневековья. В его правление (конец XIV века) Московское княжество вышло на лидерские позиции среди других русских земель. Согласно завещанию 1389 года, он впервые передал по наследству своему сыну верховную власть над Русью. В портрете В.В. Маторина князь представлен в образе устроителя земли, победителя и покровителя мирного труда. Художник вспоминал о работе над портретом: «… у меня родился образ сильного, мудрого, великого человека, героя-защитника, героя-строителя. Моя работа – не икона, но и не просто портрет» [Погодин 2006, с. 121].

По В.В. Маторину, истинная стихия Дмитрия Донского – это стихия созидания. Основную концепцию полотна раскрывает фон – Московский Кремль. Сюжет картины – это время правления Дмитрия Ивановича, предшествовавшее Куликовской битве. В 1367–1368 гг. развернулось грандиозное строительство белокаменного кремля. Ни один город Северо-Восточной Руси в ту пору не имел каменных стен, это был безусловный триумф Москвы. Большое внимание уделял этому историческому сюжету академик М.Н. Тихомиров. Он подметил интересую деталь: в стройке проявился твердый характер московского князя. Современник подчеркивал, что князь Дмитрий «да еже умыслиша, то и сотвориша» [Тихомиров 1992, с. 131]. Академик писал: «Летописец точно хотел подчеркнуть, что у московских князей намерение не расходится с делом» [Там же]. Именно таким изобразил художник князя, сосредоточив основное внимание на его волевом лице и натруженных руках. Оттолкнувшись от реального исторического сюжета, живописец символически воспроизвел эпоху создания единого Русского государства с центром в Москве.

Однако на этом пути художнику пришлось пойти на рискованный шаг – отказаться от документальности. На момент стройки в Кремле князю Дмитрию было 17 лет. Также историкам известна реальная внешность князя: он был тучным брюнетом. Но насколько это важно? Люди древности не знали в лицо своих правителей, их видел только узкий круг приближенных. Знал ли народ возраст князя? Вероятно, только примерно. В средневековом церковном искусстве изображение персоналий почти всегда условно. Мы, потомки, тоже нечасто открываем исторические источники, чтобы выяснить подробности. Поэтому документальность или свободная фантазия – личный выбор автора. В.В. Маторин создал образ сильного правителя, которым Дмитрий Донской, безусловно, был.

Этот исторический портрет снискал большую популярность. В созданном В.В. Маториным образе Дмитрия Донского также отразились тенденции развития исторической науки начала XX века, направленные на поиск личности в истории [Гусева 2023b, с. 51– 57]. Портрет стал единственным современным изображением князя, которое привел в своей монографии «Дмитрий Донской» Н.С. Борисов – наиболее авторитетный специалист, занимающийся историей этого периода [Борисов 2014, цветная вклейка].

Мамай совершенно другой. Если князь Дмитрий Иванович написан в образе победителя, то Мамай изображен накануне сражения. Он весь – надменный вызов, снова брошенный Степью Русской земле. Амбиционный, претендующий на власть узурпатор, он даже не принадлежал к роду Чингизидов, поэтому не мог стать ханом по закону монголов. На фоне закатного неба он одинок и напоминает «половецкую бабу» – каменный идол язычников, который так пугал русских путешественников.

Союзники Мамая – его стихии: степь и священное для монголов небо. Небо, по представлению монголов, – неперсонифицированное божество, которое давало силы хану и осуществляло через него свою власть. По одной из версий перевода, митрополичьи грамоты, составленные монголами и документально фиксирующие наделение властью, начинались с речевого оборота «Силою вечного Неба» [Кривошеев 2015, с. 273].

В историческом портрете В.В. Маторина огромную роль играет пейзаж – именно он раскрывает суть героя. Дмитрий изображен на фоне храмов и труда их мирных строителей, Мамай – на фоне закатного неба и пробирающихся как ночные волки степняков. Образы героев «Куликовского цикла» В.В. Маторина более самостоятельные, чем у И.С. Глазунова. Они уже не только часть битвы, а в большей степени личности, наделенные индивидуальными чертами. Среди живописных портретов в экспозиции музея-заповедника представлен портрет полководца Дмитрия Михайловича Боброк-Волынского – «Герой Куликовской битвы. Боброк-Волынский» (холст, масло; 2004, ГМЗ–КП–1525/2). Герои Куликовской битвы – это военные (Владимир Серпуховской, Михаил Бренк, Семен Меликов) и люди эпохи (митрополит Алексей, красавица Мария). Их образы представлены серией графических портретов.

Реалистичность и эмоциональность полотен В.В. Маторина были по достоинству оценены создателями музейной экспозиции. Руководитель пресс-службы музея-заповедника Л.С. Котикова писала: «Масштабные живописные полотна современных художников позволят оказаться в знаковых моментах исторического события: вместе с Александром Бубновым высматривать противника туманным утром 8 сентября 1380 года, а с Засадным полком на картине Виктора Маторина броситься на ордынское войско и гнать с поля боя» [Котикова 2021, c. 63].

«Удар засадного полка (Куликовская битва)» – самое известное батальное полотно В.В. Маторина, написанное в соавторстве с П.П. Поповым. Первый вариант – 2001 год, повторение для экспозиции на Куликовом поле – 2013 год (ГМЗ-КП-1588/1). В.С. Погодин высоко оценил эту картину и посвятил ей отдельную главу альбома: «Мощь русской силы, сплоченность людей мужеством, чувством патриотического долга – все этот пронизывает едва ли не каждую группу персонажей сложно задуманной композиции» [Погодин 2006, c. 6].

«Удар засадного полка» ‒ это изображение переломного этапа сражения, решившего исход битвы. На полотне передана внезапность и победоносность маневра русских войск: «Словно каленая стрела из натянутого до мыслимого предела лука вылетел на Куликово поле Засадный полк. Удар из Зеленой Дубравы был ошеломляющим и роковым» [Дегтярев 1986, с. 129].

В то же время художником было создано полотно «Задонщина» (холст, масло, 2001, повторение – 2013, ГМЗ–КП–1588/2) (ил. 5), которое имеет почти рериховское звучание. В экспозиции музея оно представлено также в электронном виде и играет важную роль в понимании экспозиции. Закат над полем битвы заливает все пространство алыми красками, на небе выделяются только степные птицы. «Задонщина» – произведение древнерусской литературы XIV века; созданное вскоре после битвы, оно стало выражением душевного состояния ее современников. Это песнь славы и одновременно плач по погибшим. В «Задонщине» В.В. Маторина нет героя, это всецело стихия, вобравшая в себя очень многое.

Обращение В.В. Маторина к великой эпохе Дмитрия Донского обернулось большим успехом в его творческой биографии. «Куликовский цикл» В.В. Маторина – это искусство тех, кто сумел пережить испытания и искушения 1990-х годов. За спиной у его поколения, начавшего жить и работать в полную силу в 2000-х, стояло ощущение прошедшего над страной страшного ненастья. В прошлом остались судьбы тех, кто не выплыл из бурного потока времени, разрушившего советскую жизнь.

В начале 2000-х В.В. Маторин, давая интервью В.С. Погодину, все еще рассуждал с оглядкой на 1990-е годы: «Мы живем в отсутствие национального героя, серьезных историко-патриотических картин. И мне в этом отношении есть что сказать» [Погодин 2006, с. 121]. Обращение к Средневековью, образам русских князей стало той культурной эстафетой, которую поколение И.С. Глазунова (1930–2017) передало деятелям культуры России XXI века.

Пейзаж

Очень плодотворно работая в жанре исторической живописи в начале 2000-х, художник В.В. Маторин не потерял широкого взгляда на мир и к 2010-м годам постепенно пришел в своем творчестве к пейзажу и темам, раскрывающим его собственную картину мира.

В XX веке пейзаж стал для художников спасением и бегством от разрушительных социальных бурь. Один из столпов русского пейзажа XX века А.М. Грицай вспоминал, что увидел природу именно на войне[4]. В.В. Маторин нашел для себя заповедный уголок Москвы – Измайловский остров – и захватил его, сделал своим: домом, мастерской, любимой коллекцией древностей, личным и бессменным натурщиком. Это был удачный ход, давший современному искусству серию картин, по жанру пейзажей, но по сути своего содержания – произведений о человеке и его диалоге со временем. В пейзажах В.В. Маторина проявило себя его личное отношение к миру русской истории, которого не было у И.С. Глазунова. Это признание художественной эстетики русского искусства вне борьбы и пропаганды, любование его нежностью.

Больше 15 лет художник работает на исторической территории Измайловского острова, бывшей царской усадьбы Алексея Михайловича Романова XVII века. Рукотворный Измайловский остров (территория МГОМЗ) – это пространство, где природа сосуществует с шедеврами русской архитектуры: Покровским собором (1671–1679), Передними (Восточными) и Задними (Западными) воротами Государева двора (1682–1683), Мостовой башней (1671–1679).

Художником было создано большое количество живописных, акварельных, графических работ, а также произведение лаковой миниатюры (Шкатулка «Царевич Петр Алексеевич», 2023). Пейзажи В.В. Маторина, посвященные Измайловскому острову, можно поделить на два типа: масштабные исторические реконструкции и лирические пейзажи в стиле импрессионизма. В них он продолжил развивать темы, которые служили стержнем его исторических полотен 2000-х годов: это время, герой и стихия. Но появились и отличия. В пейзажах (особенно второго типа) герой – неотделимая часть своей среды, почти сама среда, а в некоторых случаях даже стихия[5]. Оказываясь в пространстве пейзажа, художник обретает искомую им свободу для выражения своих настроений в цвете.

«Последний луч» (холст, масло; 2010) – один из лучших пейзажей В.В. Маторина. Он входит в собрание Московского государственного объединенного музея-заповедника (МГОМЗ КП–19765) (ил. 6). Это картина о неизбежно ускользающем счастье. Вечер летнего дня на Измайловском острове. Пара на велосипедах несется по дорожке. Беззаботный отдых – классическая тема европейского классического пейзажа. Кулисы из деревьев создают атмосферу бархатного спокойствия и умиротворения. Древние строения царской усадьбы намекают на то, что вы в пространстве почти что «римских руин». Куда гонятся эти наездники XXI века? Вслед за ускользающей радостью выходного дня. На данной картине Измайлово – не архитектурный ансамбль, это дом – приятное и знакомое место. Жители Москвы постоянно находятся в перенасыщенном информацией и стремительно меняющимся пространстве, и любимые усадебные парки старой Москвы так притягательны для них, потому что дарят чувство гармонии.

Настроения сменяют друг друга как времена года, и мы невольные заложники этих перемен. «Последний лист» (холст, масло; 2009) – картина, изображающая вид из окна мастерской. Осень, деревья. Клен вот-вот потеряет свой последний лист, но в этой тонкой связи еще теплится жизнь. Исповедальные мотивы осеннего сада заставляют нас прислушиваться к себе.

Кряжистый старый тополь – герой многих картин В.В. Маторина. Он и действующее лицо, и свидетель жизни. Картина «Старый тополь» (холст, масло; 2018) построена на контрасте живого и неживого. Наступила весна, и старое дерево вдруг ожило юной клейкой листвой. На заднем плане видна оштукатуренная стена исторического здания военной богадельни. Она каменная и поэтому неизменна, а вот тополь способен радоваться летнему дню.

Одна из самых сложных работ художника – «Белые вороны на Измайловском острове» (холст, масло; 2017). Тут главные герои – птицы. Вдалеке за сетью ветвей царствует Покровский собор. Художник говорил в одном из своих интервью, что посвятил полотно прошлым и нынешним священнослужителям храма на Измайловском острове. В работе нашло свое выражение сложное восприятие современным человеком православной культуры с ее высокими идеалами христианской жизни. Название картины, по словам художника, было подсказано ему ребенком, нашедшим на полотне знакомого героя мультфильма – белую ворону.

Белая ворона – чудаковатый герой, непонятый персонаж в чуждом ему обществе. Он воспринимается нами с недоумением. Современные христиане действительно часто выглядят «белыми воронами», но в их жизни есть место чуду и подвигу. Дивные белые птицы (уж точно не голуби и не вороны) так легко порхают в пространстве, где деревья сомкнули свои ветви, как сети. Это древний мотив христианской символики: птица в сетях, как человек в грехах. Птицы свободны в окружающей их чудовищной несвободе. Собор возвышается подобно сказочному замку над заколдованным лесом наших грехов и искушений.

Измайловский остров – гармония природы и зодчества, рукотворного и нерукотворного, живого и неживого. Две стихии постоянно взаимодействуют в пейзажах художника. Наиболее ярко эта тема представлена в работах «Спряталась», «Нарядилась», «Русский квадрат», «Пасха на Измайловском острове», «Покров в Измайлове», «Рождество в Измайлове».

Картина «Спряталась» (холст, масло; 2011) очень живописна. Ветви деревьев зеленой шалью покрывают силуэт Мостовой башни. В картине заключена идея соперничества. Грандиозное строение фортификационной архитектуры XVII века вдруг оказывается во власти ветвей и ветра. Это игра в прятки, где каменный исполин соперничает с деревом. Более поздняя работа «Нарядилась» (холст, масло; 2018) близка к «Спряталась»: строгая башня Передних ворот Измайлова в обрамлении яркой осенней листвы вдруг загорелась ярким цветом, преобразилась.

«Русский квадрат» (холст, масло; 2015) – произведение, посвященное сложному диалогу внутри отечественной культуры. Название отсылает к «Черному квадрату» К.С. Малевича. Это современный ответ на заявленную век назад культурную программу русской революции. На картине изображена мозаика с ликом Спасителя в картуше белокаменной резьбы, размещенная на Передних воротах Государева двора. Лик Спасителя окружают птицы, голуби льнут к образу. Их паломничество делает икону живой. Художник декларирует, что церковное искусство несет в себе огромную силу жизни и нетленный свет.

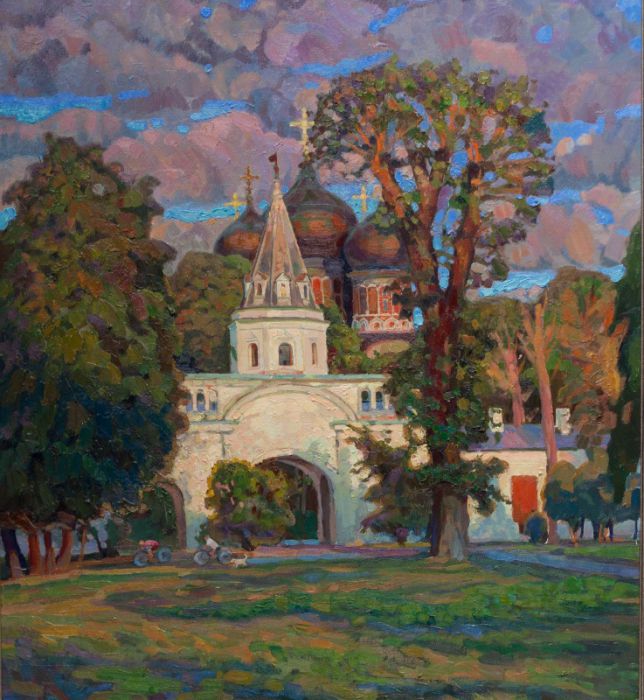

Цикл крупноформатных полотен представляет церковные праздники в Измайлово. «Покров и Измайлове» (холст, масло; 2012) – торжественная песнь художника, посвященная острову, его древностям и главной святыне – храму в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы (ил. 7). Пейзаж выглядит слегка авангардным, в нем доминируют два цвета – красный (Покровский собор и Мостовая башня, осенние деревья) и белый (земля, убеленная снегом). В колорите полотна зашифрована цветовая гамма праздника – на иконах в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы то же сочетание цветов: красные одежды Богоматери и ее белый плат (мафорий), который она простирает над верующими в знак защиты. Суть праздника в его охранительной семантике: плат Богородицы распростерт над Православной Русью со времен Андрея Боголюбского и по сей день.

«Пасха на Измайловском острове» (холст, масло; 2012) погружает в атмосферу ожидания великого праздника Воскресения Христова. В мире царит ощущение торжественности момента. На глазах меняются цвета, природа будто бы сама облачается в праздничную ризу. Главный герой полотна – Храм. Художник любуется его царской статью. На картине отражено как бы два времени: вечное и насущное (земное). Одно проходит где-то там, высоко в небе, у куполов собора, а другое царит в скверике, среди жизни обычных горожан, вышедших на вечернюю прогулку. Торжество пришествия в мир Спасителя происходит одновременно с течением обычной жизни. Будет ли оно замечено простыми людьми?

Картина «Рождество в Измайлове» (холст, масло; 2015) посвящена теме детской и родительской любви. Ее герои – мать и дитя, по ступеням паперти они идут ко входу в собор. Их окружает огромное стихийное изобилие снега. Но каким-то чудесным образом белые сугробы расступились, как волны моря, чтобы открыть идущим путь. Рождество в русской культуре всегда наделено особыми смыслами: это единение семьи, сельской общины, единение народа в православном богослужении. Полотно погружает нас в мир русской молитвы.

«Измайловский цикл» В.В. Маторина – это рассказ о нашей жизни через образы природы и архитектуры. Художник продолжает традиции зодчих Измайловского острова, старается построить в этом ограниченном пространстве свой мир. Он фантастичен, сказочен, театрален, но главное – интересен. В центре многих пейзажей В.В. Маторина – храм. Это размышление художника о времени и нравственных ценностях жизни. Как бы ни менялся пейзаж в зависимости от времени года, в человеческой культуре всегда есть понятие непреходящих ценностей. Искусство и религию во многом объединяет отношение ко времени – возможность раздвинуть рамки действительности и общаться с вечностью. Свобода – важнейшая категория в мировосприятии художника. Для В.В. Маторина высшая свобода – это свобода от всевластия времени, и он обретает ее через понимание христианства.

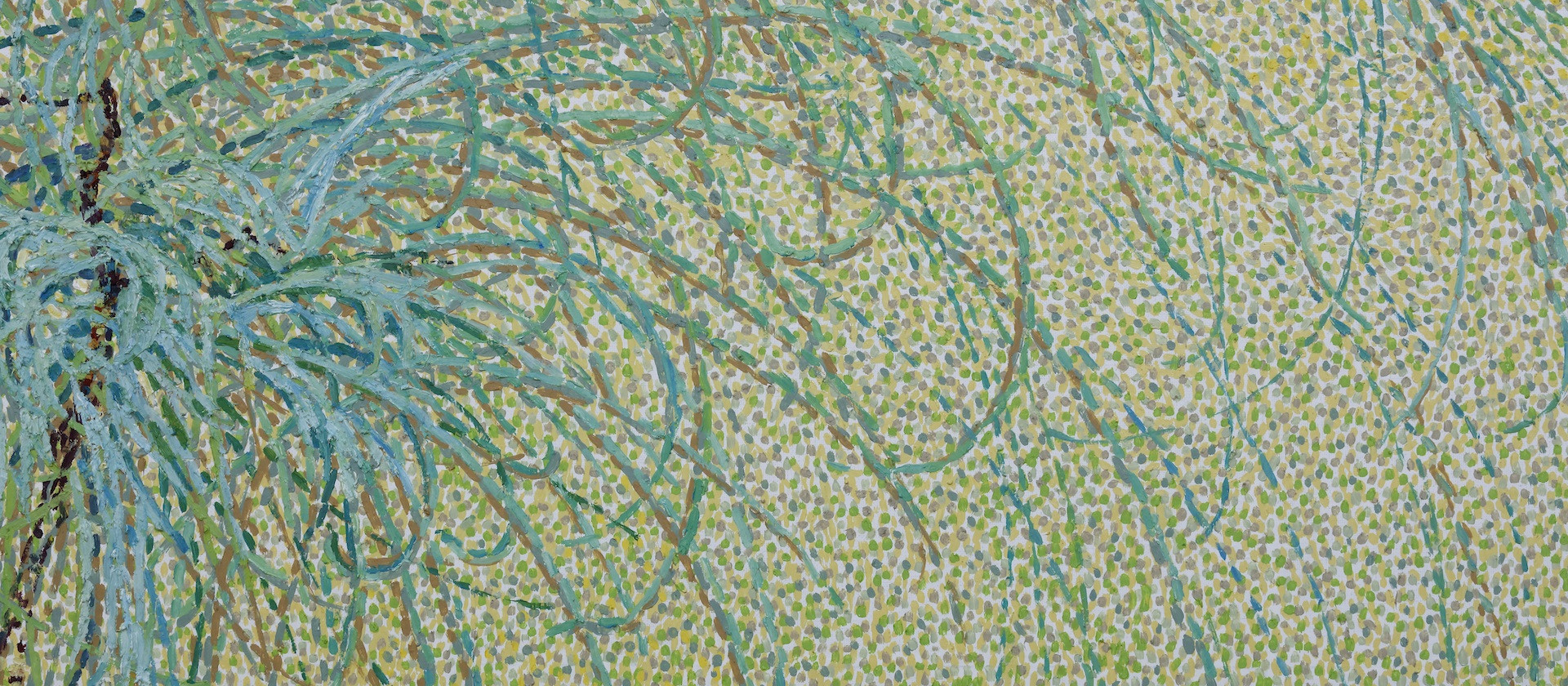

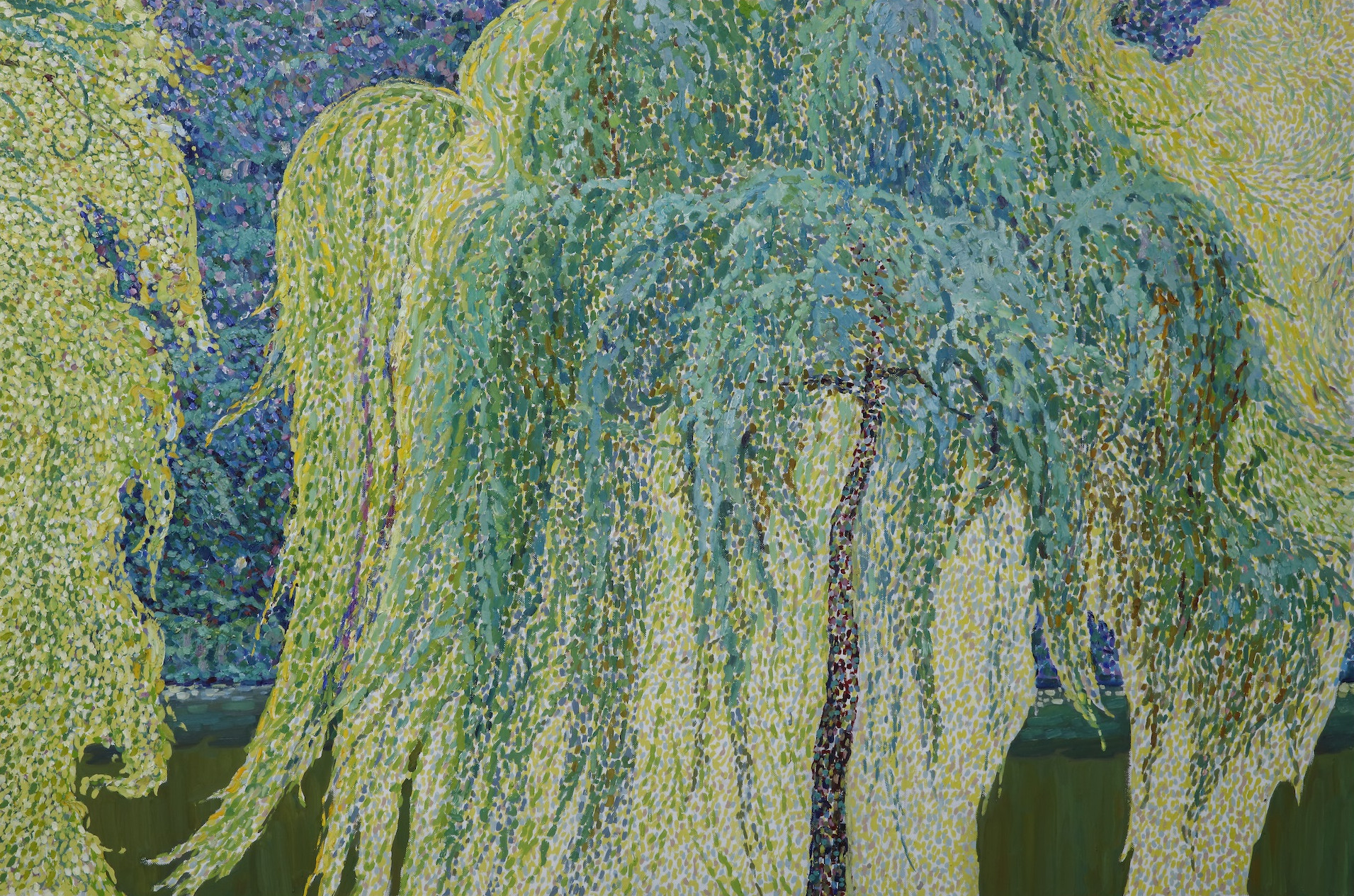

Отдельное направление, особенно тщательно проработанное художником, – это женский образ ивушки. В работах мастера ивы на берегу Серебряного пруда Измайловского острова приобретают человеческие черты, становятся проводниками эмоций и цветовых предпочтений автора. Отправной точкой в работе над образом ивушки стало большое живописное полотно «Он ее целует, а она хохочет» (холст, масло; 2011). Эпатажное название картины вызывает любопытство зрителя, который неожиданно для себя обнаруживает на холсте не пейзаж, а парочку влюбленных на берегу пруда. Они очень хороши в своем безмятежном кокетстве, но в их веселье скрыта тайна жизни. Каждый из героев несет внутри себя свою стихию: это Он и Она. В экспрессии картины угадывается неизбежная драма. То ли Он зацелует ее так, что она наконец-то перестанет хохотать, то ли верх возьмет Она, и тогда все окончится лишь ее кокетством. Однако пока полюбуемся щедростью жизни, разлитой с избытком в солнечном дне.

На картине время передано по-особому: оно летит вместе с ветром, вздымает кроны деревьев, закручивает своих героев в танце. Художник останавливает мгновение, фотографирует эту парочку. Выбирая в качестве героев деревья, он выводит нас за границы реальности, пространства и времени. Это время без времени, оно мифологично и созвучно с высказываем Л.Н. Толстого о природе: «Умиление и восторг, которые мы испытываем от созерцания природы, это воспоминание о том времени, когда мы были животными, деревьями, цветами, землей <…>. Это – сознание единства со всем, скрываемое от нас временем» [Никитина 2014, c. 82].

Женщина для В.В. Маторина – это слишком много, она сама по себе стихия. Ивушка – это пограничное состояние между героем и стихией. Грандиозное панно (18 метров) «Прелесть какие дурочки» («Ивушки. Летний день») заставляет нас залюбоваться хороводом нимф на берегу пруда (ил. 8). Классический сюжет мифов народов разных стран: герой застал богинь, резвящихся у воды. Это нашедший отражение в фольклоре сюжет «умыкания невест» у водоема из жизни древних обществ. Как трудно выбрать одну, все они прекрасны. Силуэты девушек-нимф, развевающиеся волосы-кроны составляют причудливый узор прекрасной жизни. Богини и одновременно дурочки, потому что они не осознают божественной власти своей красоты. Герой (мужчина) вне картины, он любуется ими откуда-то издалека, как обычно в мифе, из засады. Волнующие чувства переданы в красках через переход от зеленого к синему. Интересно, что, дойдя до образа героя, скрытого от нас, картину можно увидеть совсем по-другому: почему бы не представить всю эту роскошь ивушек визуализацией его фантазии? В этом игра, шутка-перевертыш.

Полотно «Прелесть какие дурочки» создавалось во время пандемии коронавируса 2020 года, это было время изоляции и вынужденного внешнего контроля над жизнью человека. Восемнадцать метров ивушек – очевидный рок-н-рольный бунт художника В.В. Маторина, вызов несвободе и даже смерти.

Главные характеристики ивы – женственность, связь с весной, водой, жизнью. Писатель и поэт А.А. Трофимов, влюбленный в иву и подготовивший антологию посвященных ей стихов, пришел к такому выводу: «У ивы нет плодов, но она приносит плоды в сердце человека, питая его нежностью» [Трофимов 1997, с. 7]. Главная отличительная черта в образе ивы – пышная крона. Крона – это прежде всего защита. По преданию, раскидистая смоковница укрыла святое семейство во время их бегства в Египет. Под кроной ивушки можно скрыться от бед, ранящих обстоятельств и угроз этого мира. Самое важное в работе «Прелесть какие дурочки» – цвет и свет. Ивушка – героиня, неотделимая от среды, само воплощение солнечного света, родившей ее стихии. Ивушки‑богини купаются не в водоеме, как в мифах, – они купаются в лучах. Солнечный свет всегда очень интересен художникам; особенно тщательно с ним работали французские импрессионисты. В этом В.В. Маторин следует за ними.

Общение – вторая значимая тема, заложенная художником в панно. Ивушки соединяются в хороводе нежным прикосновением. Руки всегда играли большую роль в образах, созданных В.В. Маториным. Нельзя не поверить в силу рук князя Дмитрия Донского, они восхищают своим реализмом. Руки Мамая, наоборот, скрыты металлической перчаткой: это не человек, а робот, машина войны. Постоянное движение листвы ивушек – основной ритмический мотив картины. Техника пуантилизма, когда краски смешиваются не на холсте, а в пространстве между картиной и зрителем, выводит изображение как бы за границы холста. «Прелесть какие дурочки» – картина, выведенная за грань реальности. Это вневременной миф о светлом. Человек приходит в мир для счастья. Удивительно, но в современном мире, перегруженном задачами, целями и впечатлениями, эта простая формула нуждается в защите. Если задача поэта – заразить читателя лирическим настроением и разбудить его воображение, то в живописном панно «Прелесть какие дурочки» В.В. Маторин выступил как поэт и с этой задачей справился великолепно.

Акварельная серия «Ивушки» 2022 года (24 работы) посвящена женщине и ее настроению. Серия акварелей была принята с большим успехом, экспонировалась на персональных выставках художника в Петербурге в 2022 году и в Москве в 2023 году. Серия представлена в электронном каталоге Президентской библиотеки[6].

В ярко вспыхнувших пятнах краски и разноцветных линиях вновь возникают образы. Жизнь представлена через потоки цвета и света, различные вариации на тему образа. Она то веселая, то грустная. У одной крона невообразимо пышна, у другой тонкий грациозный ствол. Особую красоту этим слегка нереальным существам приносит разное время года, когда каждая ивушка раскрывает свои черты: одна – вызов, другая – нежность, третья – мечтательность. По сути, это уже нимфы по именам…

Очень интересно решен художником вопрос личной свободы героини. Ивушка, будучи воплощением высшей красоты, чаще всего одинока, она заложница своей исключительности. Из-за природных особенностей там, где растет ива, не будут расти другие деревья. Красавица заколдована своей же судьбой. Одна из самых интересных работ этой серии изображает ивушку в особом, всецело подчиненном ей пространстве [Маторин 2023a, с. 42–43]. Это танец свободы, в котором весь мир наполняется энергией ее жизненной силы, великой свободы женщины любить и менять окружающий мир любовью. Именно это делает ивушку активной героиней. Акварельная серия «Ивушки» – напоминание о миссии женщины. В этой теме раскрывается творческое кредо художника: жить здесь и сейчас, преображать мир светом жизнеутверждающих ценностей.

Творения мастера – яркое выражение живописного искусства рубежа XX и XXI веков. Герои В.В. Маторина несут заряд Вечной Руси. Князь Дмитрий защитит народ и отстроит столицу. К лику Спасителя прильнут в дивном полете птицы («Русский квадрат»). Сугробы русской зимы расступятся для людей, идущих в храм («Рождество в Измайлове»). А русская женщина наконец-то будет расколдована от гнета проблем и вдруг вспомнит, что она Ивушка.

Современный мир предоставляет человеку огромную и даже избыточную свободу реализации. Выбор художника В.В. Маторина – реализм в искусстве, традиции русской классической живописи, импрессионизм с его трепетной человечностью. Сейчас поиски нового и увлекательного, помноженные на свободу постмодернистской эстетики, часто ведут своих адептов куда-то далеко за грань реального мира. В.В. Маторин предлагает нам оставаться в Москве, в России, летним вечером отправляться за красотой в Измайлово, смотреть на русский мир с позиций реализма, любить и понимать его красоту, воспитывать детей.

В настоящее время художник обрел свою «стихию-среду» – это усадьба Измайлово. Но с остальным еще придется разбираться. Стихии как явления увы, непредсказуемы, а ведь есть еще и страсти человеческие – личные и общественные потрясения. Но в их безумной пляске всегда будут торжествовать герои, наделенные волей, уверенностью, представлениями о красоте и правде. Они обязательно проявят себя и в жизни, и на картинах, где художник изобразит реалистично и увлекательно этот захватывающий театр жизни. Творчество В.В. Маторина доказывает, что в области русского искусства можно найти все: страстность, стихийность, темперамент, героизм, красоту, любовь.

Литература

- Астахов 2006 – Астахов Ю.А. Маторин Виктор Викторович // 1000 русских художников. М.: Белый город, 2006. С. 974.

- Борисов 2014 – Борисов Н.С. Дмитрий Донской. М.: Молодая гвардия, 2014. 505 с.

- Глазунов 1991 – Глазунов И.С. Наша культура – это традиция. М.: Современник, 1991. 205 с.

- Горошников 2019 – Переславль Залесский. Родина Александра Невского / Гл. ред. В.В. Горошников. Рыбинск: Медиарост, 2019. 162 с.

- Гусева 2021 – Гусева С.В. Значение современной исторической живописи в экспозиционной и выставочной деятельности музея (на примере творчества московского художника В. Маторина) // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. XI Всероссийская научно-практическая конференция, 12 февраля 2021 года. СПб., 2021. С. 87–89.

- Гусева 2022 – Гусева С.В. Выставка в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов «Виктор Маторин. Московское Измайлово. Тайна времени». 13 октября – 12 декабря 2021 года // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. XII Всероссийская научно-практическая конференция, 11 февраля 2022 года. СПб., 2022. С. 85–86.

- Гусева 2023a – Гусева С.В. Импрессионизм Виктора Маторина // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. XIII Всероссийская научно-практическая конференция, 10 февраля 2023 года. СПб., 2023. С. 95–97.

- Гусева 2023b – Гусева С.В. О титуле Дмитрия Донского «великий князь московский» в современной отечественной историографии // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2023. Т. 33. Вып. 1. С. 51–57.

- Гусева 2024 – Гусева С.В. От исторического источника к художественному образу. Выставки Виктора Маторина // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок. XIV Всероссийская научно-практическая конференция, 9 февраля 2024 года. СПб., 2024. С. 86–87.

- Дегтярев 1986 – Дегтярев А.Я., Дубов И.В. От Калки до Угры. Л.: Детская литература, 1986. 159 с.

- Котикова 2021 – Котикова Л.С. Музей Куликовской битвы: история создания и современное музейное пространство // Музей. 2021. № 7. С. 60–70.

- Кривошеев 2015 – Кривошеев Ю.В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII–XIV вв. 3-е изд. СПб.: Академия исследования культуры, 2015. 452 с.

- Кривошеев 2018 – Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А. Александр Невский: эпоха и память. Исторические очерки. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2018. 304 с.

- Кривошеев 2023 – Кривошеев Ю.В. Калининград. Из семейной саги 50-х годов. СПб.: Скифия-принт, 2023. 52 с.

- Маторин 2019 – Маторин В.В. Мой остров сокровищ: каталог к выставке «Измайлово глазами художника». М.: МГОМЗ, 2019. 80 с.

- Маторин 2023а – Виктор Маторин. История России в современной живописи: герои, судьбы, наследие культуры: каталог. СПб.: Президентская библиотека, 2023. 52 с.

- Маторин 2023b – Виктор Маторин. Образы русской истории в живописи. XXI век // Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. Ежегодный отчет 2022 г. СПб.: Президентская библиотека, 2023. С. 37.

- Назарьев 2017 – Назарьев А.П. «Певец величия родины»: о московском живописце В.В. Маторине // Московский журнал. № 4. Апрель 2017. С. 92–96.

- Наука побеждать 2015 – Наука побеждать. Военная история России в изобразительном искусстве. Каталог выставки в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 2015. 79 с.

- Никитина 2014 – Никитина Н.А. Наедине с Толстым. Тула, 2014. 172 с.

- Погодин 2006 – Погодин В.С. Русская историческая картина. П. Попов, В. Маторин. М.: Белый город, 2006. 165 с.

- Притяжение реализма 2016 – Притяжение реализма 2016. Каталог выставки. М.: Изд-во Школы акварели С. Андрияки, 2016. 80 с.

- Резникова 2012 – Резникова О.И. Проблемы преемственности реалистических традиций в современном изобразительном искусстве России // Культура. Духовность. Общество. 2012. № 1. С. 42– 46.

- Сысоев 2019 – Сысоев В.П. Два мастера русского пейзажа. А.М. Грицай. В.М. Сидоров. М.: CВЕТАЛИНА, 2019. 288 с.

- Трофимов 1997 – Ива – сестра наша: Поэтическое приношение дереву: Библия-Восток-Запад-Восток / Сост. и предисловие А.А. Трофимова. М., 1997. 287 с.

- Тихомиров 1992 –Тихомиров М.Н. Древняя Москва. XIII–XV вв.; Средневековая Россия на международных путях. XIV–XV вв. М.: Московский рабочий, 1992. 318 с.

References

- Astakhov, M.Yu. (2006), “Matorin Viktor Viktorovich” / 1000 russkikh khudozhnikov [1000 Russian artists], Belyi gorod, Moscow, Russia, р. 974.

- Borisov, N.S. (2014), Dmitrij Donskoj [Dmitry Donskoy]. Molodaya gvardiya, Moscow, Russia.

- Glazunov, I.S. (1991), Nasha kul’tura – eto traditsiya [Our culture is a tradition], Sovremennik, Moscow, Russia.

- Goroshnikov, V.V. (2019), Pereslavl Zalesskii. Rodina Aleksandra Nevskogo [Pereslavl Zalessky. The birthplace of Alexander Nevsky], Mediarost, Rybinsk, Russia.

- Guseva, S.V. (2021), “Znachenie sovremennoi istoricheskoi zhivopisi v ehkspozitsionnoi i vystavochnoi deyatelnosti muzeya (na primere tvorchestva moskovskogo khudozhnika V. Matorina)” [The significance of contemporary historical painting in the exhibition and museum activities (based on the works of Moscow artist V. Matorin)], Sovremennoe iskusstvo v kontekste globalizacii: nauka, obrazovanie, hudozhestvennyj rynok. XI Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya 12 fevralya 2021 goda [Contemporary art in the context of globalization: science, education, art market. XI All-Russian Scientific and Practical Conference on February 12, 2021], St Petersburg, Russia, pp. 87–89.

- Guseva, S.V. (2022), “Vystavka v Sankt-Peterburgskom gosudarstvennom muzee-institute sem’i Rerikhov ‘Viktor Matorin. Moskovskoe Izmailovo. Taina vremeni. 13 oktyabrya – 12 dekabrya 2021 goda’” [Exhibition at the St. Petersburg State Museum-Institute of the Roerich Family ‘Viktor Matorin. Moscow Izmailovo. The mystery of time. October 13 – December 12, 2021’], Sovremennoe iskusstvo v kontekste globalizacii: nauka, obrazovanie, hudozhestvennyj rynok. XII Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya 11 fevralya 2022 goda [Contemporary art in the context of globalization: science, education, art market. XII All-Russian Scientific and Practical Conference on February 11, 2022], St Petersburg, Russia, рр. 85– 86.

- Guseva, S.V. (2023a), “Impressionizm Viktora Matorina” [Impressionism of Victor Matorin], Sovremennoe iskusstvo v kontekste globalizacii: nauka, obrazovanie, hudozhestvennyj rynok. XIII Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya 10 fevralya 2023 goda [Contemporary art in the context of globalization: science, education, art market. XIII All-Russian Scientific and Practical Conference on February 10, 2023], St. Petersburg, Russia, рр. 95– 97.

- Guseva, S.V. (2023b), “O titule Dmitriya Donskogo “velikij knyaz’ moskovskyj” v sovremennoj otechestvennoj istoriografii” [On the title of Dmitry Donskoy as “Grand Duke of Moscow” in contemporary Russian historiography], Vestnik Udmurtskogo universiteta [Bulletin of Udmurt University], Series “Istoriya i filologiya” [Series “History and Philology”], vol. 33, no. 1, pp. 51–57.

- Guseva, S.V. (2024), “Ot istoricheskogo istochnika k khudozhestvennomu obrazu. Vystavki Viktora Matorina” [From a historical source to an artistic image. Victor Matorin’s exhibitions], Sovremennoe iskusstvo v kontekste globalizacii: nauka, obrazovanie, hudozhestvennyj rynok. XIV Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya 9 fevralya 2024 goda [Contemporary art in the context of globalization: science, education, art market. XIV All-Russian Scientific and Practical Conference on February 9, 2024], рр. 86–87.

- Degtyarev, A.Ya. аnd Dubov, I.V. (1986), Ot Kalki do Ugry [From Kalka to Ugra], Detskaya literature, Leningrad, USSR.

- Kotikova, L.S (2021), “Muzei Kulikovskoi bitvy: istoriya sozdaniya i sovremennoe muzeinoe prostranstvo” [Kulikovo Battle Museum: history of its creation and contemporary museum space], Muzei [Museum], no. 7, pp. 60–70.

- Krivosheev, Yu.V. (2015), Rus’ i mongoly: Issledovanie po istorii Severo-Vostochnoj Rusi XII–XIV vv. [Rus and the Mongols: A Study on the History of Northeastern Rus in the 12th‒14th centuries], Akademiya issledovaniya kultury, Saint Petersburg, Russia.

- Krivosheev, Yu.V. and Sokolov, R.A. (2018), Aleksandr Nevskii: epokha i pamyat’. Istoricheskie ocherki [Alexander Nevsky: Epoch and memory. Historical essays], Izdatelstvo Olega Abyshko, Saint Petersburg, Russia.

- Krivosheev, Yu.V. (2023), Kaliningrad. Iz semeinoi sagi 50kh godov [Kaliningrad. From the family saga of the 50s], Skifiya-print, Saint Petersburg, Russia.

- Matorin, V.V. (2019), Moi ostrov sokrovishch: katalog k vystavke “Izmailovo glazami khudozhnikа” [My Treasure Island: catalogue for the exhibition “Izmailovo through the eyes of the artist”], MGOMZ, Moscow, Russia.

- Matorin, V.V. (2023a), Istoriya Rossii v sovremennoi zhivopisi: geroi, sudby, nasledie kultury: katalog [The history of Russia in contemporary painting: heroes, destinies, cultural heritage: catalog], Prezidentskaya biblioteka, Saint Petersburg, Russia.

- Matorin, V.V. (2023b), Obrazy russkoi istorii v zhivopisi. XXI vek [Images of Russian history in painting.21st century], Prezidentskaya biblioteka imeni B.N. Eltsina. Ezhegodnyi otchet 2022 [Boris N. Yeltsin Presidential Library. Annual Report 2022], Prezidentskaya biblioteka, Saint Petersburg, Russia, р. 37.

- Nazar’ev, A.P. (2017), “Pevets velichiya rodiny: o moskovskom zhivopistse V.V. Matorine” [The singer of the greatness of the Homeland: on the Moscow painter V.V. Matorin], Moskovskii zhurnal [Moscow Journal], no. 4, рр. 92–96.

- Nauka pobezhdat’ (2015), Nauka pobezhdat’. Voennaya istoriya Rossii v izobrazitelnom iskusstve. Katalog vystavki v Tsentralnom muzee Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg. [The science of victory. Military history of Russia in visual art. Exhibition catalogue at the Central Museum of the Great Patriotic War 1941–1945], Moscow, Russia.

- Nikitina, N.A. (2014), Naedine s Tolstym [Alone with Tolstoy], Tula, Russia.

- Pogodin, V.S. (2006), Russkaya istoricheskaya kartina. P. Popov, V. Matorin [Russian historical painting. P. Popov, V. Matorin], Belyi gorod, Moscow, Russia.

- Prityazhenie realizma (2016), Prityazhenie realizma 2016. Katalog vystavki [The attraction of realism 2016. Exhibition catalog], Izdatel’stvo Shkoly akvareli S Andriyaki, Moscow, Russia.

- Reznikova, O.I. (2012), “Problemy preemstvennosti realisticheskikh traditsii v sovremennom izobrazitelnom iskusstve Rossii” [The problems of continuity of realistic traditions in contemporary Russian Fine Art], Kultura. Dukhovnost. Obshchestvo [Culture. Spirituality. Society], no. 1, рр. 42–46.

- Sysoev, V.P. (2019), Dva mastera russkogo peizazha A.M. Gritsai. V.M. Sidorov [Two masters of the Russian landscape. A.M. Gritsai. V.M. Sidorov], SVETALINA, Moscow, Russia.

- Trofimov, A.A. (1997), Iva – sestra nasha: Poehticheskoe prinoshenie derevu: Bibliya-Vostok-Zapad-Vostok [Willow – our Sister: A poetic offering to the tree: Bible-East-West-East], Moscow, Russia.

- Tikhomirov, M.N. (1992), Drevnyaya Moskva. XIII–XV vv.; Srednevekovaya Rossiya na mezhdunarodnykh putyakh. XIV–XV vv. [Ancient Moscow. 13th–15th centuries; Medieval Russia on international routes. 14th–15th centuries], Moskovskii rabochii, Moscow, Russia.

[1] Образы русской истории в живописи // Сайт Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. URL: https: //static.prlib.ru›matorin/02.html (дата обращения 10.12.2024).

[2] В своих записках В.В. Маторин признается: «Время бежит очень быстро… Художник же эту скорость движения времени ощущает в работе постоянно… Станковая картина в одном изображении должна вместить всю глубину пространства и времени. А по сути – вместить в себя вечность…». Маторин В.В. Художник и время //Сайт Виктора Маторина [Электронный ресурс] URL:https://victor-matorin.ru/hudozhnik_i_vrjemja/rus https://victor-matorin.ru/njeobitajemyj_ostrov_/rus (дата обращение:10.03.2024).

[3] В 2021 году картина участвовала в масштабном передвижном выставочном проекте «Александр Невский в изобразительном искусстве. К 800-летию со дня рождения благоверного князя». Одна из последних публикаций картины представлена в альбоме по истории Переславля-Залесского [Горошников 2019, c. 18–19].

[4] В начале 1941 года А.М. Грицай оказался на Западной Украине: «Влечение к пейзажу возникло у меня на фронте <…>. Грянула война, немцы стремительно наступали, наши войска с боями отходили <…>. Во время отступления мы старались обходить хутора и открытые участки пути <…>. Единственной радостью в те дни для меня стало общение с природой. В ее творениях, целесообразных и соразмерных, ощущалось присутствие высшего начала, слышалось эхо живой красоты и гармонии» [Сысоев 2019, с. 146].

[5] В. В. Маторин высказывался: «Есть на острове и свои коренные жители, свои герои – это архитектурные памятники: Покровский храм, Мостовая башня, Передние и Задние ворота; также деревья: Береза рядом с Мостовой башней и Тополь на полянке возле Передних ворот… Мы приходим и уходим, а они остаются…». Маторин В.В. Необитаемый остров // Сайт Виктора Маторина [Электронный ресурс] URL:https://victor-matorin.ru/njeobitajemyj_ostrov_/rus(дата обращение:10.03.2024).

[6] Маторин, Виктор Викторович. Ивушки: серия акварельных работ // Сайт Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс] URL: https://www.prlib.ru/item/1823653?ysclid=(дата обращение:10.12.2024)

Авторы статьи

Информация об авторе

Светлана В. Гусева, кандидат исторических наук, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», Москва, Россия; 105120, Россия, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10А, строение 1; guseva-svetlana-v@yandex.ru

Author Info

Svetlana V. Guseva, Cand. of Sci. (History), Church Research Center “Orthodox Encyclopedia”, 10А–1 Nizhniaya Syromiatnicheskaya St, Moscow, Russia, 105120; guseva-svetlana-v@yandex.ru