Гравюры сербского мастера Христофора Жефаровича: резонанс от России до Афона

Анна В. Рындина

Российская академия художеств, Москва, Россия, ryndinaav@rah.ru

Аннотация

В статье рассматривается творчество выдающегося сербского гравера Христофора Жефаровича. Приводятся факты его биографии и проводится анализ выполненных мастером гравюр. Особое внимание уделено влиянию творчества Жефаровича на искусство России и других стран восточно-православного мира.

Ключевые слова:

Христофор Жефарович, сербское искусство конца XVII – первой половины XVIII вв., гравюра, народная картинка, святая гора Афон, «Описание Иерусалима»

Для цитирования:

Рындина А.В. Гравюры сербского мастера Христофора Жефаровича: резонанс от России до Афона // Academia. 2025. № 1. С. 46−55. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-46-55

Engravings of the Serbian master Hristofor Žefarović: Resonance from Russia to Athos

Anna V. Ryndina

Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, ryndinaav@rah.ru

Abstract

The article examines the work of the outstanding Serbian engraver Hristofor Žefarović. It provides facts fronm his biography and analyzes the engravings created by the master. Special attention is given to the influence of Žefarović’s work on the art of Russia and other countries of the Eastern Orthodox world.

Keywords:

Hristofor Žefarović, Serbian art of the late 17th – first half of the 18th centuries, engraving, folk picture, Holy mount Athos, “Description of Jerusalem”

For citation:

Ryndina, A.V. (2025), “Engravings of the Serbian master Hristofor Žefarović: Resonance from Russia to Athos”, Academia, 2025, no 1, рр. 46−55. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-46-55

Христофор Жефарович (1696–1753) – сербский живописец, гравер и писатель[1]. О ранних годах жизни Жефаровича сохранились скудные сведения: его отцом был священник Димитрий, в детстве и юности он воспитывался в греческом монастыре. Предположительно, в 1720-х–1730-х годах он учился живописи у греческого мастера Панайотиса Доксараса, на основе трудов которого и трактата Леонардо да Винчи Жефарович составил на греческом языке руководство по церковной живописи (Ерминию). В сане иеродиакона Жефарович входил в окружение Печского патриарха Арсения IV (Йовановича-Шакабенты), вместе с которым в начале австро-турецкой войны 1737–1739 годов выехал в австрийские владения.

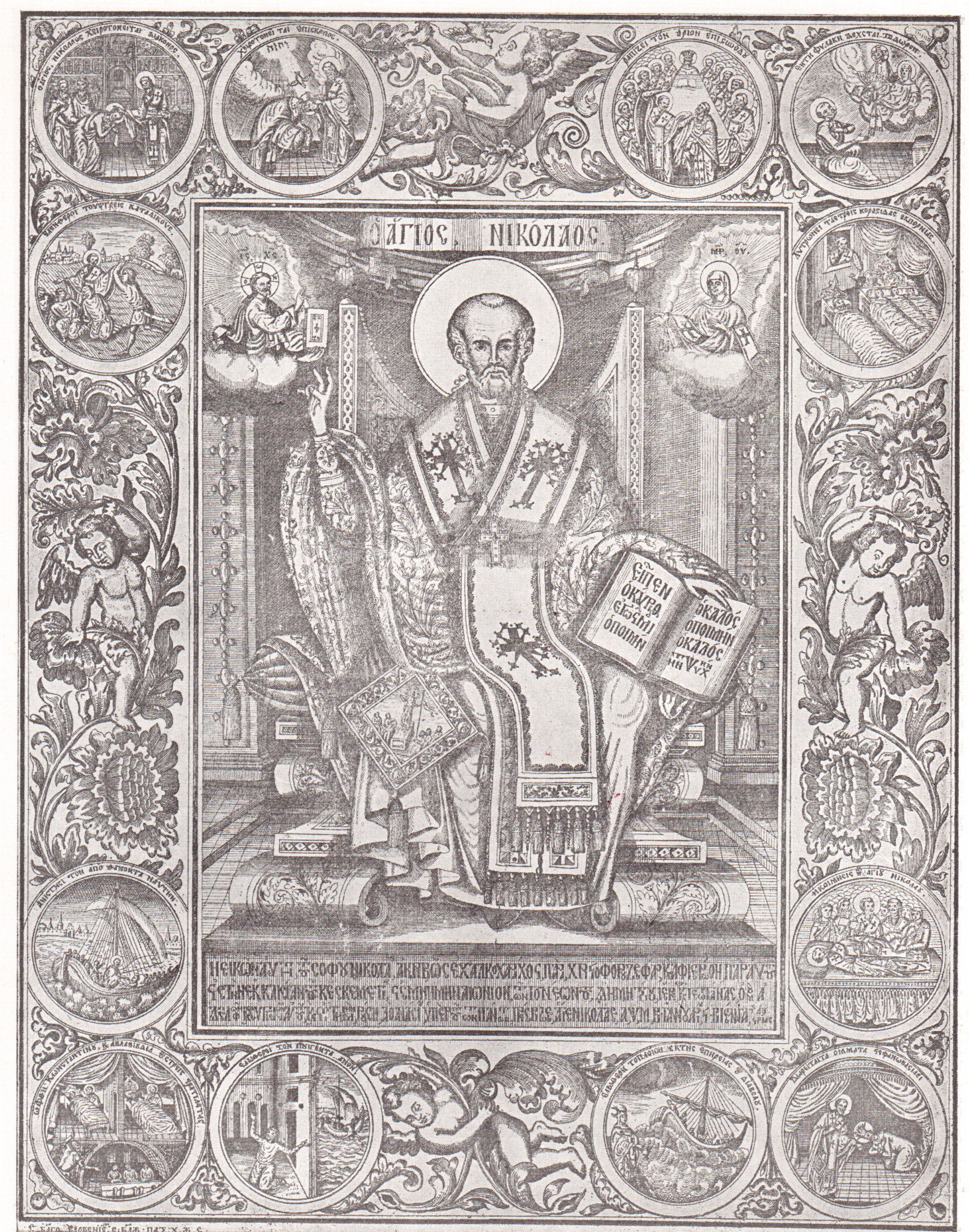

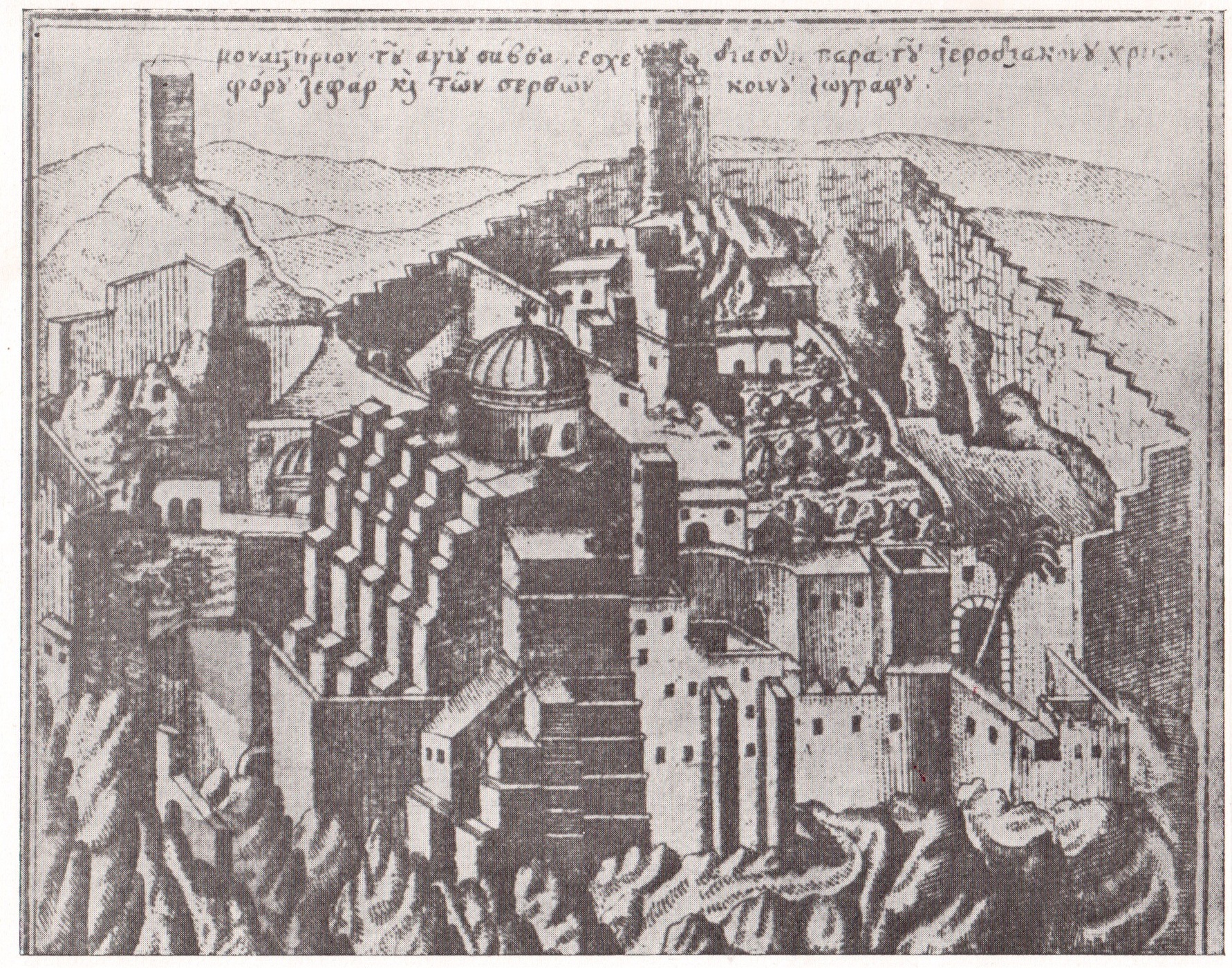

В XVII веке турки упразднили сербское автономное правление и принудили страну подчиниться Вселенскому Патриарху, поставленному Османской империей. Жизнь Жефаровича проходила в странствиях. Как свидетельствует датированная 1737 годом подпись («иеродиакон Зефар, иллирославянский зограф»), Жефарович создал цикл росписей собора сербского монастыря Боджани в районе Бачка (Воеводина). Им написаны также иконы для церкви Николая Чудотворца в Кожани (ныне Козани, Греция), для церкви в Шиклоше (современная Венгрия) (1739–1740) и, возможно, для иконостаса церкви в Моловине (Воеводина). Жефарович работал в Белграде и Сремски-Карловци, находившихся в тот период под австрийской властью. Около 1740 года он переехал в Вену и стал заниматься исключительно гравюрой. Искусству гравирования Жефарович обучился у мастера Томаса Месмера, вместе с которым выполнил первую гравюру «Святой Савва Сербский со святыми Дома Неманичей» (1741) (ил. 1‒4, 6‒8).

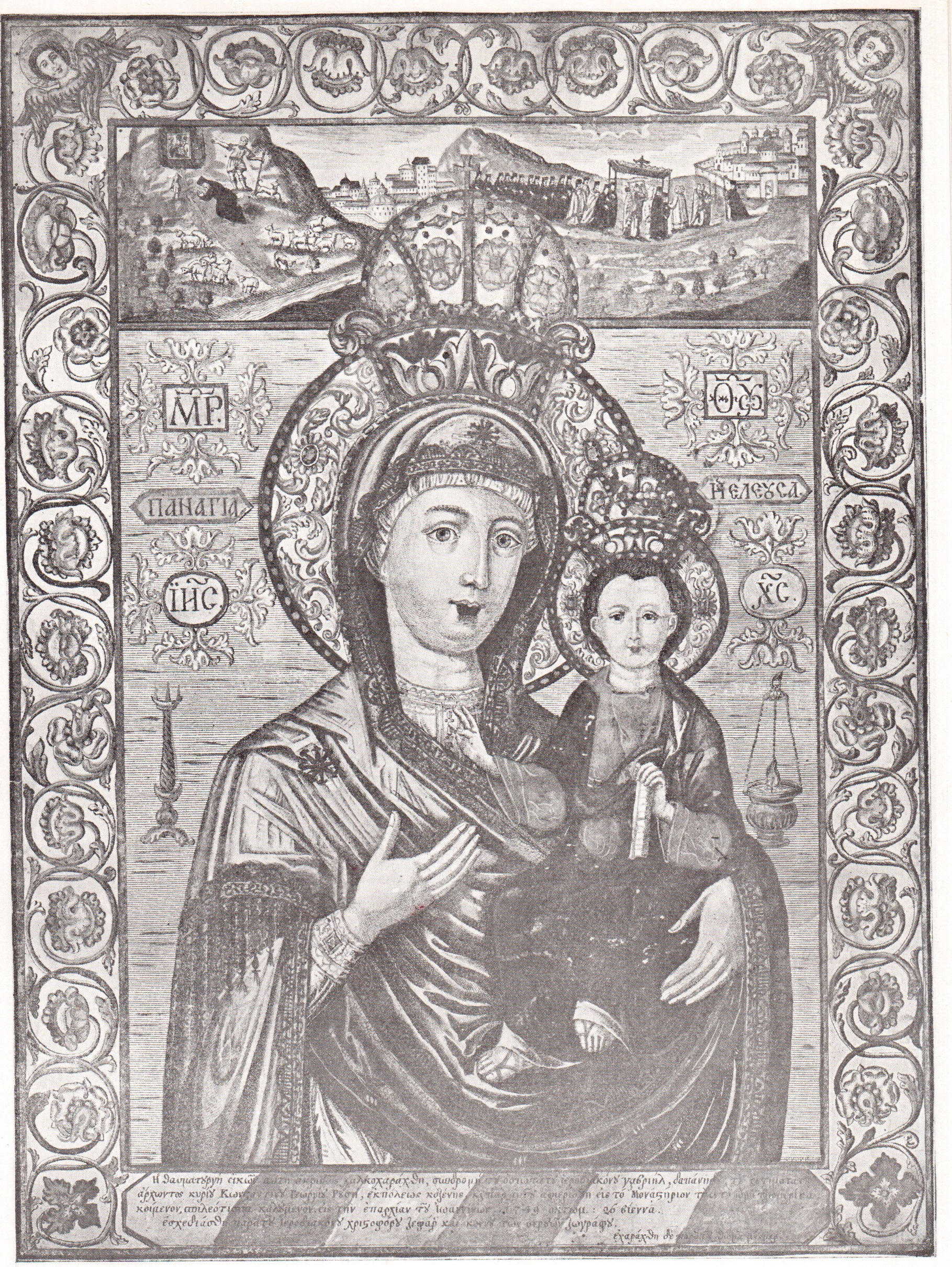

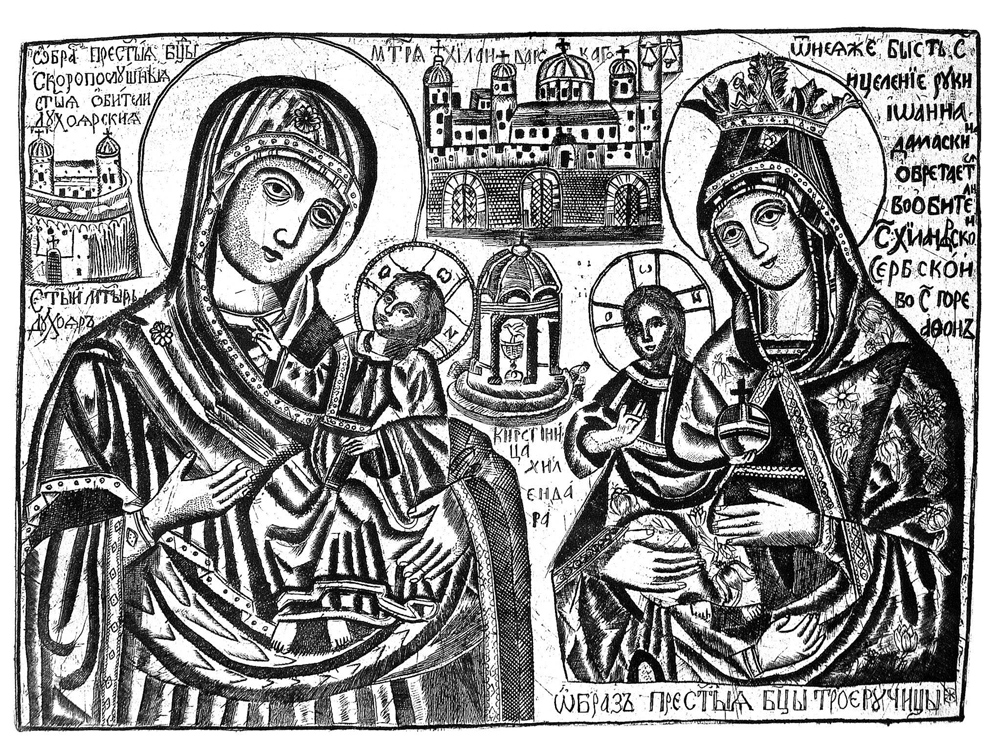

Впоследствии Жефарович выполнял гравюры в основном с религиозными сюжетами, например «Святой Наум Охридский», «Святые врачи бессребреники Косма и Дамиан» (1743‒1744), создал сложную символическую композицию «Богоматерь Живоносный Источник» (ил. 5), которая оказала влияние на сербскую и болгарскую религиозную иконопись и религиозную живопись XVIII–XIX веков, делал подготовительные рисунки для лицевого шитья антиминсов, плащаниц и епитрахилей, чей стиль определяли не только средневековые византийские и сербские образцы, но и современные автору изделия константинопольской школы шитья.

Хочется обратить особое внимание на гравюру Жефаровича «Богоматерь Элеуса» (1749), представляющую некую загадку. Дело в том, что в надписании эта гравированная икона именована «Элеуса» (т.е. Умиление). Однако само изображение Богоматери с Младенцем по иконографии относится к типу Одигитрия. В верхней зоне изображена история обретения одной из величайших чудотворных святынь Афона – иконы Иверской Богоматери, которая как раз и принадлежит к последнему типу. Вверху слева мы видим инока Гавриила Святогорца на берегу моря в молении перед вынесенной из воды иконой, а справа – торжественную процессию, сопровождающую святыню к вратам Иверского монастыря.

В 1741 году в Вене Жефарович издал цельногравированную книгу «Стематография», куда вошли перевод с латинского языка сочинения хорватского писателя Павла Риттера Витезовича, стихотворные подписи к иллюстрациям и посвящение патриарху Печскому Арсению IV. В числе иллюстраций, выполненных Жефаровичем совместно с Месмером, были гербы стран и земель Центральной и Юго-Восточной Европы, в том числе находившихся под властью Османской империи. Впоследствии они стали прототипами современных гербов Болгарии, Сербии, Черногории и Хорватии. Также в книгу вошли гравюры ликов южнославянских святых: равноапостольного Мефодия, епископов Охридских Климента и Наума, Феофилакта Болгарского, царя Давида Болгарского, сербского святого Стефана Немани и других. Через обращение к истории «Стематография» была призвана пробудить самосознание славянских народов и выразить идею единства. Книга послужила одним из источников «Истории славяноболгарской» архимандрита Паисия Хиландарского.

Годом позднее в 1742 году Жефарович издал в Вене «Поучение святительское новопоставленному иерею», отметив таким образом свою священническую хиротонию. В 1744 году издал на славянском и немецком языках с гравюрами своей работы «Привилегии», дарованные императрицей Марией Терезией сербам в империи Габсбургов.

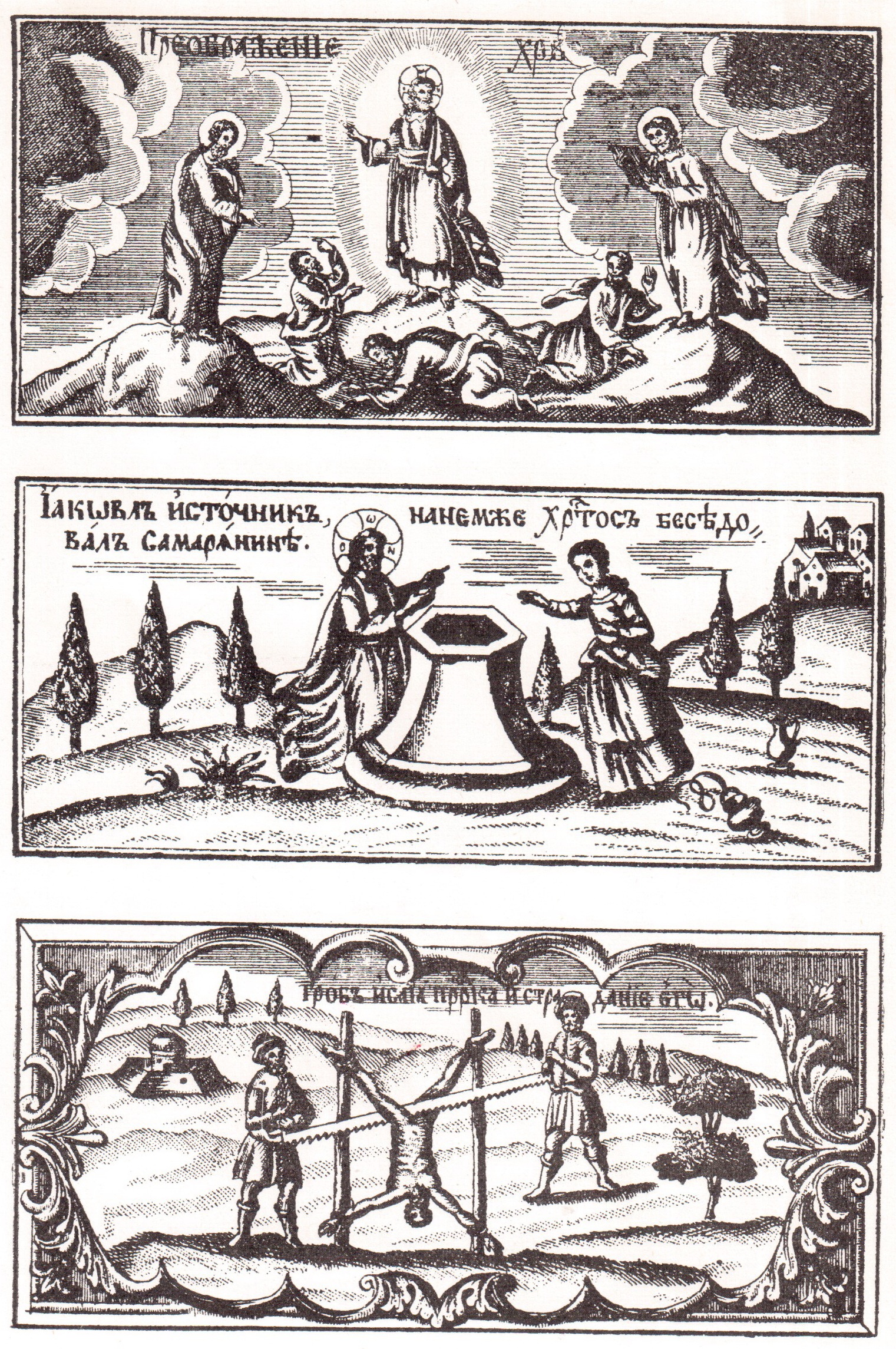

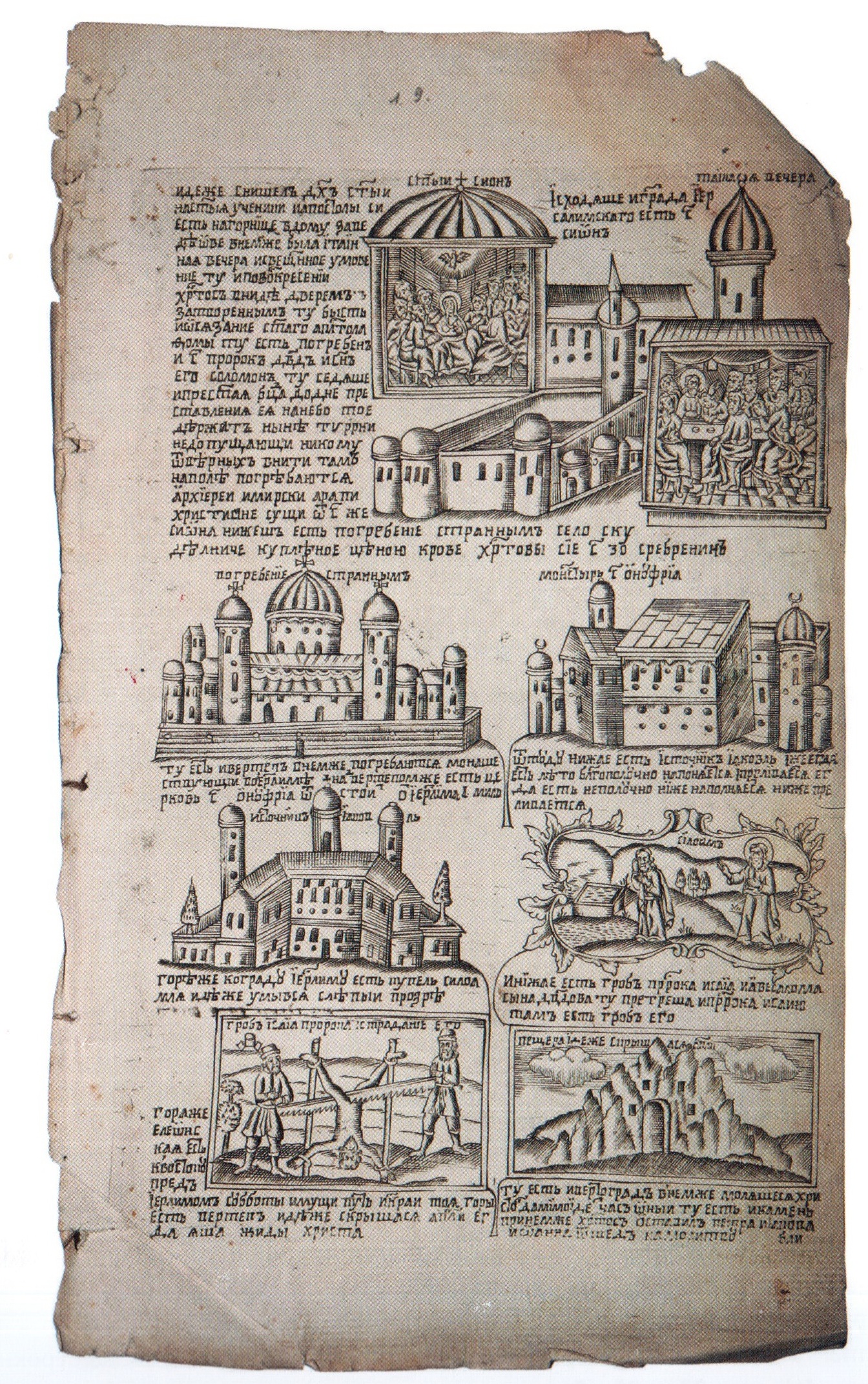

Наконец в 1745 году Жефарович с монахами из монастыря Раковица направился в длительное паломничество по православному Востоку, посетил Солунь, Яффу, Афон и Иерусалим. По возвращении издал, сопроводив иллюстрациями, «Описание святаго Божия града Иерусалима» (Вена, 1748 год), составленное архимандритом Симоном и переведенное с греческого на славянский язык монахом Виссарионом из города Разград (ил. 9, 10).

К концу 1740-х – началу 1750-х годов относится одна из самых значительных гравюр Жефаровича «Видение небесного града Иерусалима» по мотивам Апокалипсиса.

«Описание святого града Иерусалима» было скопировано русскими мастерами гравюры в 1770-х годах в двух типах во вторую долю листа. Масштаб иллюстраций в русских перегравировках изменился – венские были в четвертую долю листа. Эти издания выходили вплоть до 1810-х годов (ил. 11).

В 1810-х–1820-х годах были награвированы новые доски «Описания Иерусалима». Всего известно четыре основных типа в нескольких вариантах, изданиях и состояниях. Одно из основных отличий этих типов ‒ наличие первой картинки с изображением святых жен-мироносиц при Святом Гробе Господнем, которой нет ни в венских, ни в русских изданиях XVIII века.

Связи Христофора Жефаровича с Москвой (он скончался в 1753 году в московском Богоявленском монастыре, где и погребен), видимо, способствовали проникновению книги «Описание святого града Иерусалима» в Россию.

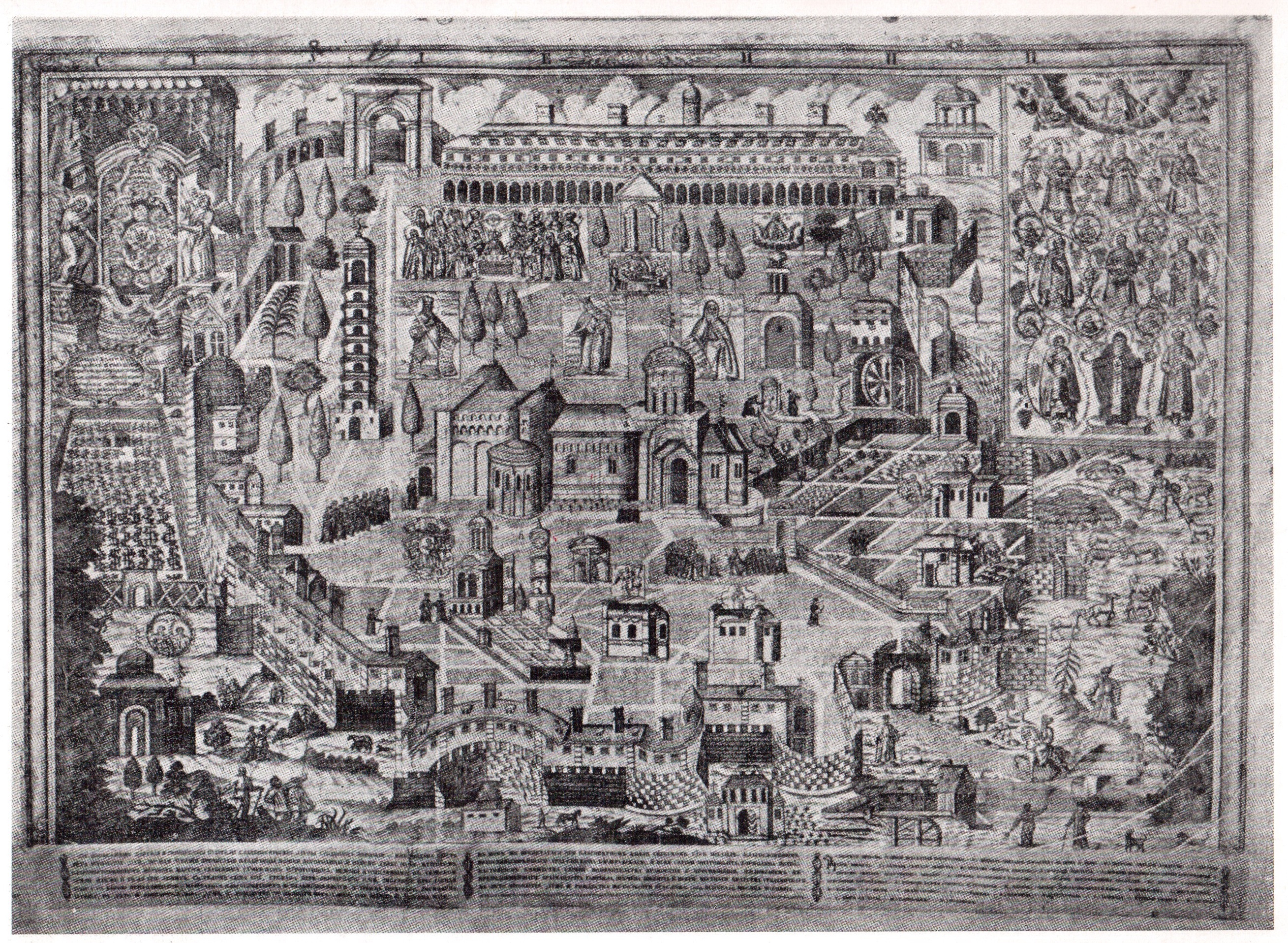

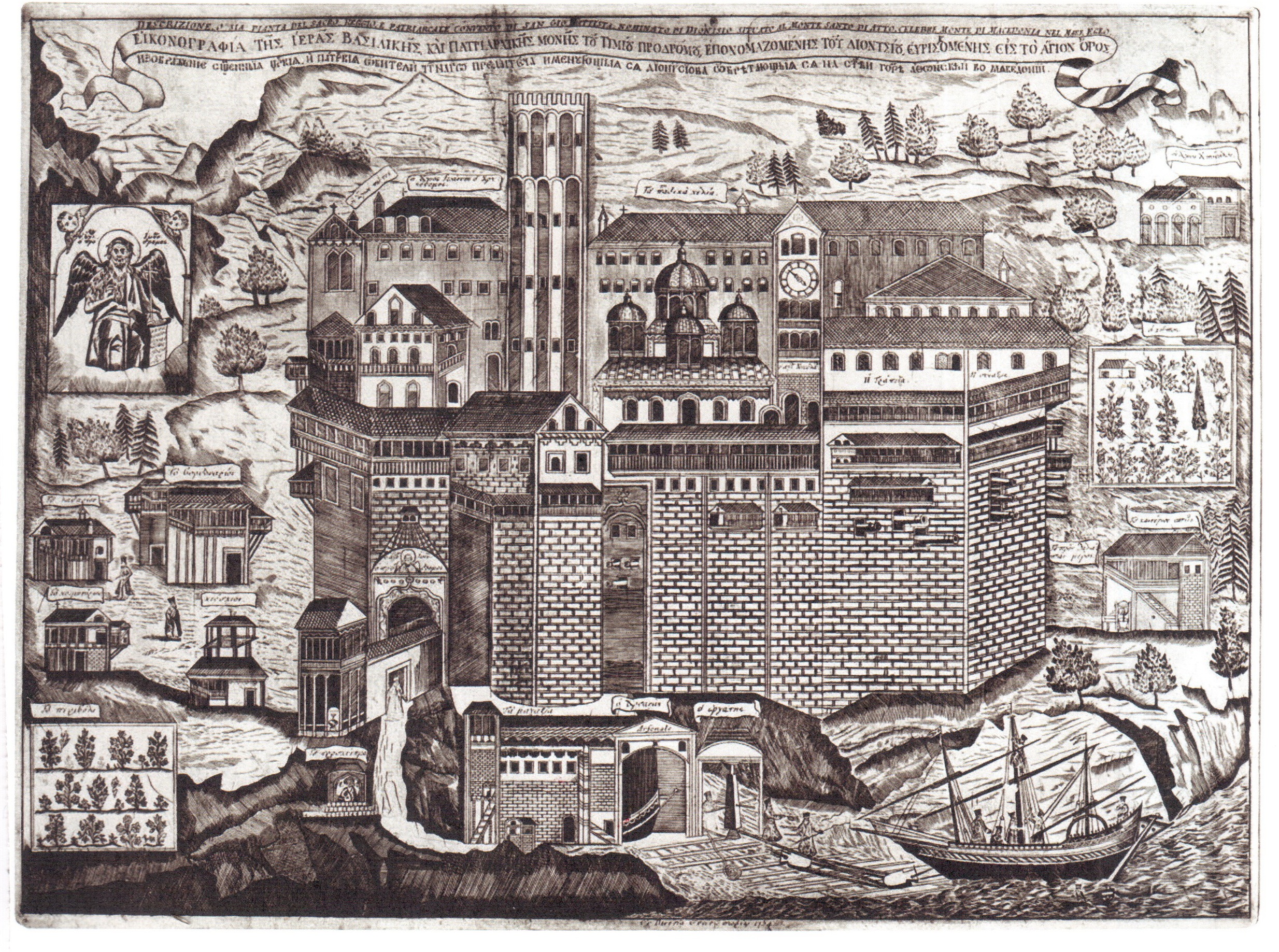

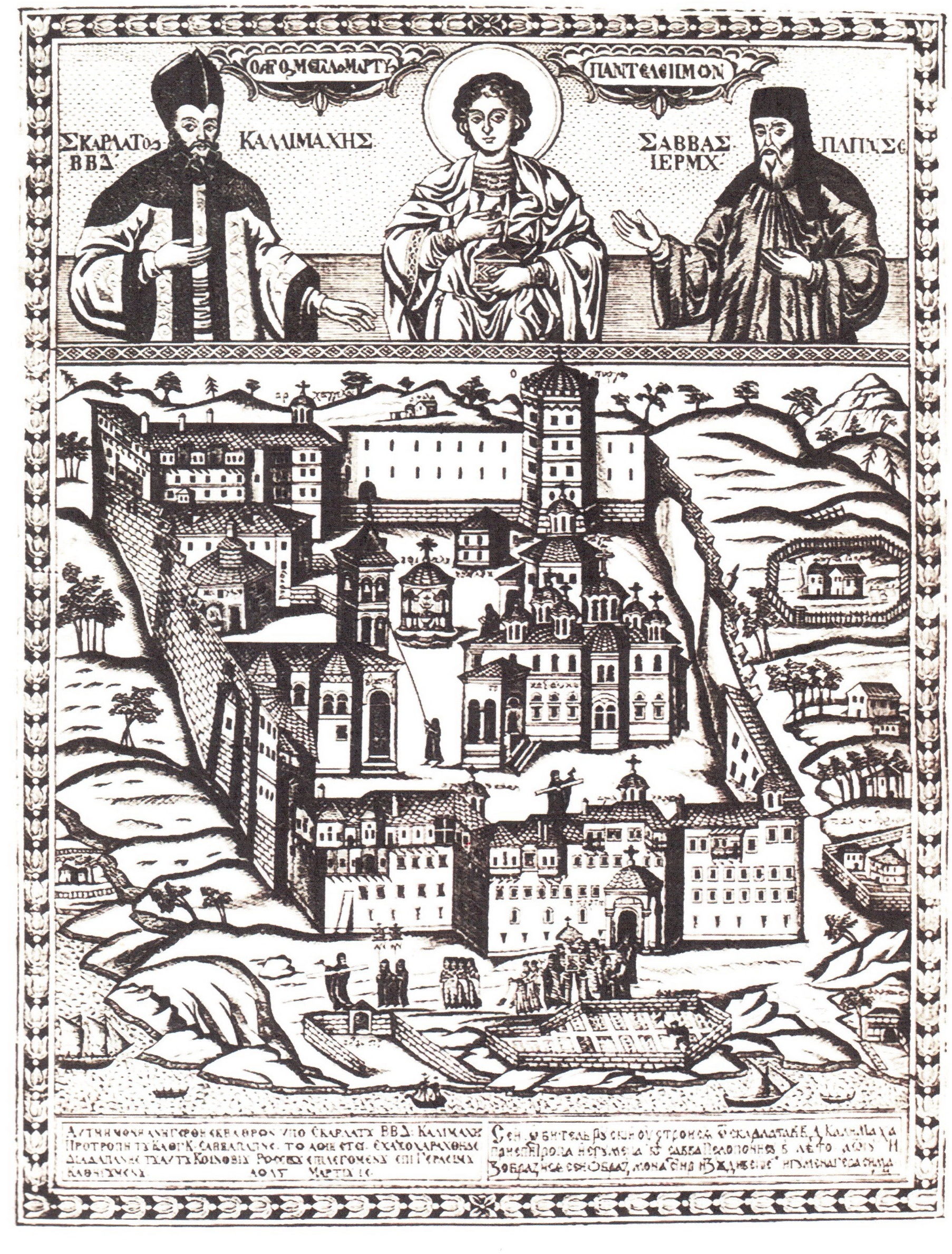

Жефаровича считают одним из основателей новой школы южнославянской живописи и графики, автором новаторских методов в православном церковном искусстве, одним из первых просветителей православных южных славян Нового времени. Выполненные им гравюры оказали заметное влияние на развитие афонской и русской народной гравюры (лубка). Гравированные виды афонских монастырей, попавшие в Москву, были не первыми в русской традиции. Известно, что в 1662 году афонские монахи Студенецкого монастыря пришли с Афона в Москву и вручили Царю Алексею Михайловичу офорт с видом Студенецкого монастыря. Памятник дошел до нашего времени в перегравировке 1773 года (ил. 12‒16).

В мусульманском Дамаске православные не были стеснены в почитании икон, поскольку первым министром у местного халифа был ревностный христианин, богослов и гимнограф Иоанн Дамаскин. Его вдохновенные письма тайно переписывались и передавались из рук в руки, способствуя укреплению православных в вере и обличению иконоборческой ереси. Узнав об этом, халиф впал в ярость и, забыв о многолетней преданной службе своего министра, повелел отсечь ему кисть правой руки, которой тот будто бы писал изменнические строки. Отсеченная кисть была повешена у всех на виду на базарной площади.

Иоанн жестоко страдал от боли, но еще сильнее – от незаслуженной обиды. К вечеру он попросил халифа, чтобы тот разрешил ему похоронить отрубленную кисть. Халиф, памятуя прежнее усердие своего министра, ответил согласием.

Затворившись в доме, Иоанн Дамаскин приложил отсеченную кисть к ране и углубился в молитву. Святой просил Матерь Божию исцелить руку, писавшую в защиту Православия, и дал обет употребить ее на создание творений во славу Владычицы. В этот миг он уснул. В сонном видении ему предстала Богоматерь и сказала: «Ты исцелен, трудись же прилежно этой рукой». Пробудившись, Иоанн Дамаскин излил свою благодарность к Исцелительнице в дивном песнопении «О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...».

Затем Иоанн удалился в обитель во имя святого Саввы Освященного, где принял иноческий постриг. Сюда же преподобный принес икону Божией Матери, ниспославшую ему исцеление. В память о чуде он прикрепил к нижней части иконы изображение кисти правой руки, отлитое из серебра (ил. 17).

С тех пор такая десница рисуется на всех списках с чудотворного образа, получившего название «Троеручица».

Образ пребывал в обители во имя святого Саввы до XIII века, когда был поднесен другому святому Савве, архиепископу Сербскому. При нашествии на Сербию агарян православные, желая сохранить икону, возложили ее на ослика и пустили его без провожатого. С драгоценной поклажей он сам дошел до Святой Горы Афон и остановился у ворот Хиландарского монастыря. Местные иноки приняли икону как великий дар, а на место остановки ослика стали ежегодно совершать крестный ход.

Когда в Хиландарском монастыре почил старый игумен, Матерь Божия, явившись одному затворнику, объявила, что отныне Сама будет игуменией обители. В знак этого стоявшая дотоле в алтаре монастырского собора «Троеручица» чудесным образом перенеслась по воздуху к середине храма, на игуменское место.

Во времена греко-турецких войн Афон оставался вне власти иноверцев: турки признавались, что нередко видели таинственную Жену, охранявшую стены Хиландарской обители и недосягаемую для человеческих рук.

Христофор Жефарович внес огромный вклад в православное искусство сербских народов, оставил значительный след в Вене, пополнив сокровищницу Марии Терезии многочисленными иконами и гравюрами с изображениями монастырей, в России получил известность как автор гравюр из «Описания Иерусалима», заложив основы русского гравированного лубка[1], а на Афоне оказал влияние на формирование местной версии народного лубка. Творчество Жефаровича является важнейшей составляющей сербской национальной традиции XVII века.

[1] Статья является последней работой А.В. Рындиной (1937 – 2023), которую она не успела полностью завершить. Публикуемый текст представляет собой расшифровку содержания доклада по трансляции конференции в сочетании с рабочими заметками, сделанными при подготовке к докладу.

Расшифровка текста по видеозаписи: А.В. Гамлицкий.

Составитель благодарит Ф.Г. Рындина, сына А.В. Рындиной, за предоставленные материалы из семейного архива.

[2] Хромов О.Р., Топурия Н.А. Описание Иерусалима Симона Симоновича и Христофора Жефаровича в русских лубочных изданиях. М., 1996.

Авторы статьи

Информация об авторе

Анна В. Рындина (1937 – 2023), доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Россия, 119034, Москва, Пречистенка, 21, ryndinaav@rah.ru

Author Info

Anna V. Ryndina (1937 – 2023), Dr. of Sci. (Art history), professor, Academician of the Russian Academy of Arts, Honored Artist of the Russian Federation.

Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; ryndinaav@rah.ru.