Коллекция хромолитографированных изображений религиозного содержания из собрания Государственного Русского музея

Анна Г. Метелкина

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия, Meteolcina@yandex.ru

Аннотация

В России новшеством, отличающим искусство литографии 1840-х – начала 1860-х годов от предшествующего периода, можно назвать появление изображений с религиозным сюжетом, выполненных в технике хромолитографии. К ним относится религиозный лубок, а также листы, к работе над которыми привлекались профессиональные художники, фиксировавшие археологический объект. Точное воспроизведение предметов материальной культуры получило название «художественная археология». Развитие этого рода искусства было непосредственно связано с церковной археологией, с научным изучением христианских древностей. В деле усовершенствования способа литографирования красками значительная роль принадлежала Императорской Академии художеств.

Ключевые слова:

Императорская Академия художеств, хромолитография, изображения с религиозным сюжетом

Для цитирования:

Метелкина А.Г. Коллекция хромолитографированных изображений религиозного содержания из собрания Государственного Русского музея // Academia. 2025. № 1. С. 205–214. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-205-214

A collection of chromolithographed religious-themed images from the collection of the State Russian Museum

Anna G. Metelkina

State Russian Museum, Saint Petersburg, Russia, Meteolcina@yandex.ru

Abstract

In Russia, a notable innovation distinguishing the lithographic art of the 1840s to the early 1860s from the preceding period was the emergence of religious-themed images created using the chromolithography technique. These included religious lubok prints as well as sheets produced with the involvement of professional artists who documented archaeological objects. The precise reproduction of material culture artifacts became known as “artistic archaeology”. The development of this art form was closely linked to church archaeology and the scholarly study of Christian antiquities. The Imperial Academy of Arts played a significant role in advancing the technique of color lithography.

Keywords:

Imperial Academy of Arts, chromolithography, religious-themed images

For citation:

Metelkina, A.G. (2025), “A collection of chromolithographed religious-themed images from the collection of the State Russian Museum”, Academia, 2025, no 1, pp. 205–214. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-205-214

В России новшеством, отличающим искусство литографии 1840-х – начала 1860-х годов от предшествующего периода, можно назвать появление изображений с религиозным сюжетом, выполненных в технике хромолитографии. К ним относится религиозный лубок (народные картинки), а также листы, к работе над которыми привлекались профессиональные художники, фиксировавшие археологический объект достоверно и беспристрастно. Точное воспроизведение предметов материальной культуры получило название «художественная археология». Развитие этого рода искусства было непосредственно связано с церковной археологией, с научным изучением христианских древностей. С одной стороны, эти эстампы имели научную ценность (и этим отличались от лубочных картинок), а с другой – их можно было использовать в качестве церковной атрибутики. По установленным правилам, листы с изображениями религиозного содержания[1] в обязательном порядке представлялись на рассмотрение Духовной цензуры.

В деле усовершенствования способа литографирования красками значительная роль принадлежала Императорской Академии художеств[2].

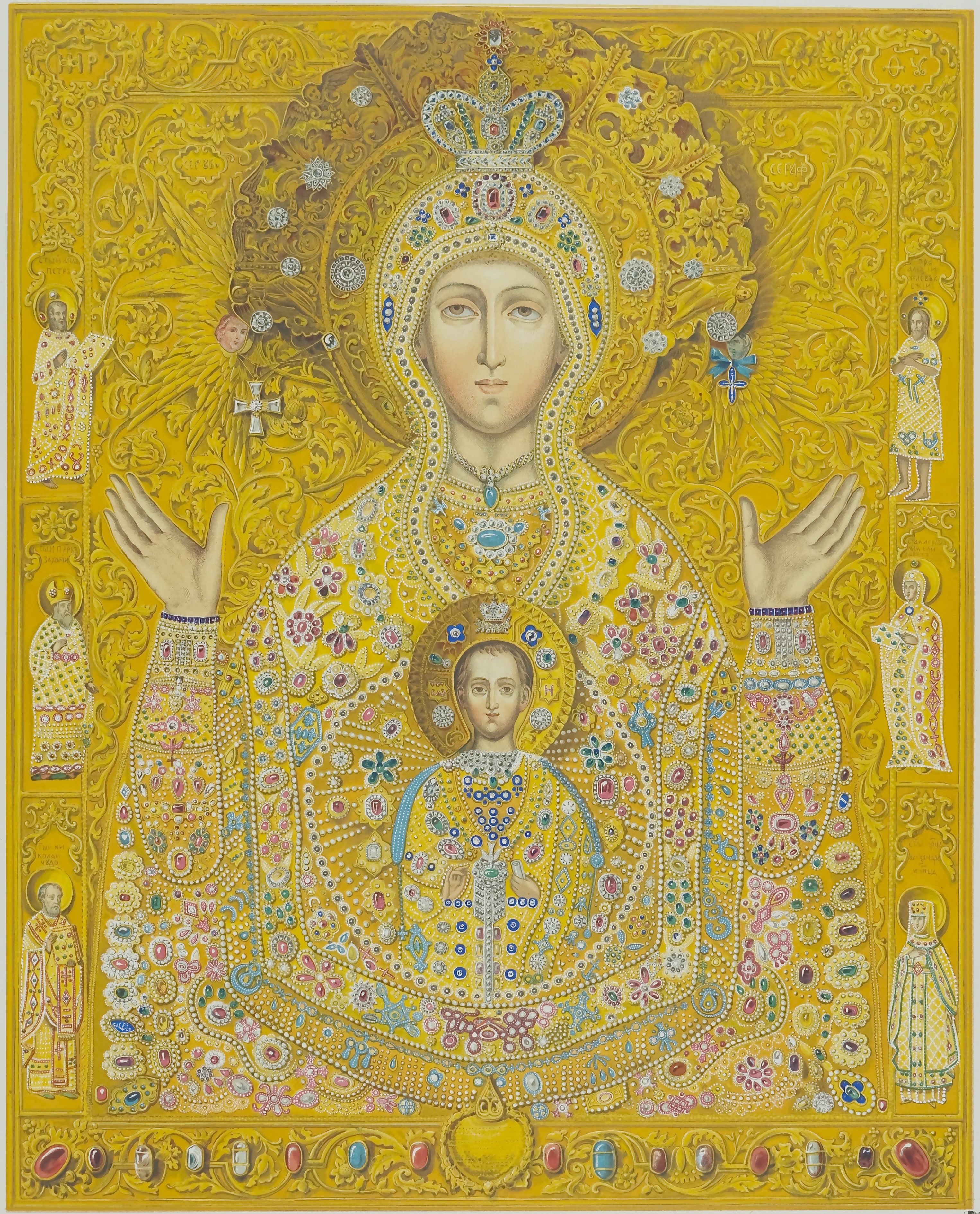

Отправной точкой для данного исследования послужило событие двухлетней давности – поиск в фондах музеев Санкт‑Петербурга и Москвы акварельного рисунка и эстампа с Царскосельской чудотворной иконы Божией Матери Знамение из Знаменской церкви (малой придворной церкви Царскосельского дворца).

Царскосельская чудотворная икона Божией Матери прославилась тем, что после совершения с ней крестного хода вокруг Царского Села в июле 1831 года город был спасен от эпидемии холеры. Во время второй эпидемии холеры, в 1848 году, благочестивая девица Мария Давыдова увидела сон, в котором она будто бы вышивает драгоценную ризу на икону Божией Матери Знамение. Об этом сновидении доложили Императрице Александре Федоровне, которая «пожелала узнать», действительно ли девица Мария Давыдова сможет вышить ризу, и попросила приготовить рисунок ризы для утверждения. Рисунок ризы был представлен Императрице и одобрен ею. Работа по вышиванию ризы драгоценными камнями по золотой фольге была окончена в 1849 году [Ветвеницкий 1854, с. 16‒19, с. 44‒51].

В 1853 году Мария Давыдова испросила разрешения Государя сделать копию с иконы. По ее заказу рисунок с иконы в ризе был выполнен художником-археологом Ф.Г. Солнцевым [Цвинев 1865, с. 11] и тиражирован лучшим хромолитографом Санкт-Петербурга П.П. Семечкиным [Ветвеницкий 1854, с. 26‒27][3]. Известно, что в декабре 1853 года рисунок и эстамп в бархатном портфеле с посвятительной надписью были поднесены Николаю I. Дар был принят, и по Высочайшему повелению рисунок и эстамп были переданы в Императорский Эрмитаж для хранения. В 1899 году в журнале «Русский паломник» была напечатана статья Е.Н. Поселянина «Царскосельская святыня и ея торжество», к которой был приложен черно-белый фотографический снимок с названием «Царскосельская Знаменская Икона Божией Матери» [Погожев 1899].

В июне 2019 года исследователь В.А. Калитин[4], занимающийся темой «Крестный ход с Царскосельской чудотворной иконой Божией Матери Знамение», обратился в дирекцию Государственного Русского музея[5] с просьбой оказать содействие в поисках акварели и эстампа под названием «Чудотворная икона Божией матери Знамения Царскосельская». В качестве обоснования он представил официальный ответ из Государственного Эрмитажа[6]. В документе, подготовленном сотрудниками Отдела истории русской культуры и подписанном ученым секретарем М.М. Дандамаевой, было указано, что в 1930 году листы с инвентарными номерами ГЭ[7] были переданы в ГРМ.

На первом этапе поиск эстампа в фонде отдела гравюры XVIII – начала XXI веков ГРМ с помощью электронной базы данных «КАМИС» не дал положительных результатов. Как оказалось, при переинвентаризации, проводившейся в 1950-х годах, эстамп был переведен в научно-вспомогательный фонд и заинвентаризирован под другим названием ‒ «Тропарь»[8].

По этой причине автором данного исследования в сентябре 2019 года было проведено атрибуционное заседание[9] для решения следующих вопросов:

1) уточнение имени литографа и названия эстампа[10];

2) определение имени автора оригинала и датировки листа[11].

Как выяснилось, рисунок и эстамп в 1930 году были переданы в ГРМ в рамках так называемого «социалистического соревнования» с целью обмена экспонатами между музеями в соответствии с их профилем. Всего из ГЭ в Отделение графики ГРМ поступило 130 портфелей с гравюрами и литографиями [Метелкина 2008‒2010] согласно акту приема-передачи на постоянное хранение № 587 от 9 июля 1930 года[12].

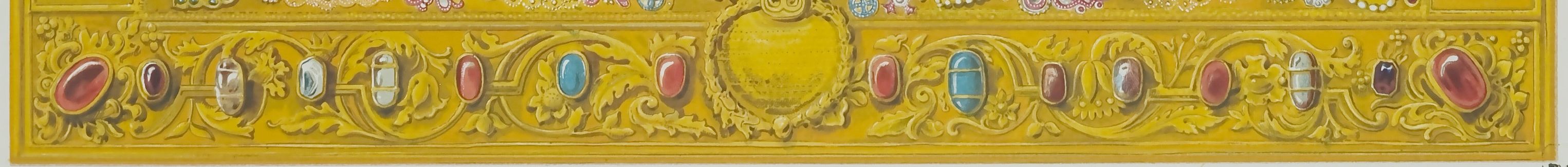

Эстамп «Чудотворная икона Божией Матери Знамения Царскосельская» поступил в музей в составе коллекции, включавшей 56 изображений религиозного содержания и был указан в списке к акту приема-передачи под № 37 ‒ «Литографии с образов. Инв. 113672-113727». При передаче рисунок и эстамп были разделены и поступили на хранение в ГРМ в профильные подразделения. Рисунок[13] был определен в фонд оригинальной графики, а эстамп – в фонд печатной графики. Связь между рисунком и эстампом была утрачена.

История бытования коллекции, состоявшей из 56 эстампов с изображениями религиозного содержания, и ее художественно-историческая ценность на протяжении многих десятилетий не привлекали внимания исследователей. При изучении материалов оказалось, что в процессе инвентаризации в Отделении графики ГРМ коллекция эстампов с изображениями религиозного содержания была раздроблена: большая часть хромолитографий была передана в фонд «Лубок», а остальные записаны в инвентарные книги Дублетного фонда с целью выдачи в периферийные музеи.

В 1936 году произошло списание части предметов этой коллекции. Из Дублетного фонда пять эстампов («Иверская Божия Матерь», «Св. Дмитрий Ростовский», «Крест преподобной Ефросинии княжны полоцкой. Сделан в 1161 году. Правая и левая сторона», «Образ Святителя Николая», «Два митрополита») были списаны с формулировкой: «признаны к исключению из состава собраний Отдела Графики»[14]. В июле 1940 года в рамках передачи материалов в профильные учреждения в Государственный Антирелигиозный музей были выданы эстампы: «Иверская Божия Матерь», «Образ Божией Матери писан евангелистом Лукою и перенесенный с острова Мальты», «Образ Тихвинской Божия Матери», «Казанская Божия Матерь», «Отче наш», «Образ Христа Спасителя, находившийся в домике Петра Великого»[15], «Образ Божией Матери Троеручицы», «Св. Николай Чудотворец» и другие. В начале 1950-х годов во время переинвентаризации, проводившейся в музее с целью определения количества музейных предметов, утраченных и похищенных во время Великой отечественной войны (1941‒1945), оставшиеся эстампы коллекции распределили в разные фонды[16]. 25 листов из коллекции изображений религиозного содержания определили в научно-вспомогательный фонд благодаря заведующему секцией печатной графики Отдела графики К.Е. Костенко, который, будучи специалистом-экспертом высокого уровня, оценил отменное качество этих экспонатов с точки зрения техники их исполнения.

В настоящее время на бумажной папке, в которую вложены эстампы, можно увидеть надпись, сделанную рукой Константина Евстихиевича Костенко: «Примеры техник. Последовательная печать. Всп. 309-333». Эстампы[17] из этой папки на протяжении многих десятилетий служили наглядным пособием. К.Е. Костенко демонстрировал их студентам во время занятий по теме «Техники гравюры» как пример последовательной печати с нескольких камней[18]. В 2000-х годах в ГРМ были предприняты первые попытки осмысления этого материала, хранящегося в основном (коллекции «Гравюра XVIII – начала XX века» и «Лубок») и научно-вспомогательном фондах. Летом 2012 года в залах ГРМ открылась выставка «Религиозный лубок»[19], на которой впервые были представлены хромолитографии начала XX века. Тогда же возник и интерес специалистов к коллекции эстампов с изображениями религиозного содержания, поскольку после 1917 года значительная часть особо почитаемых икон была утрачена.

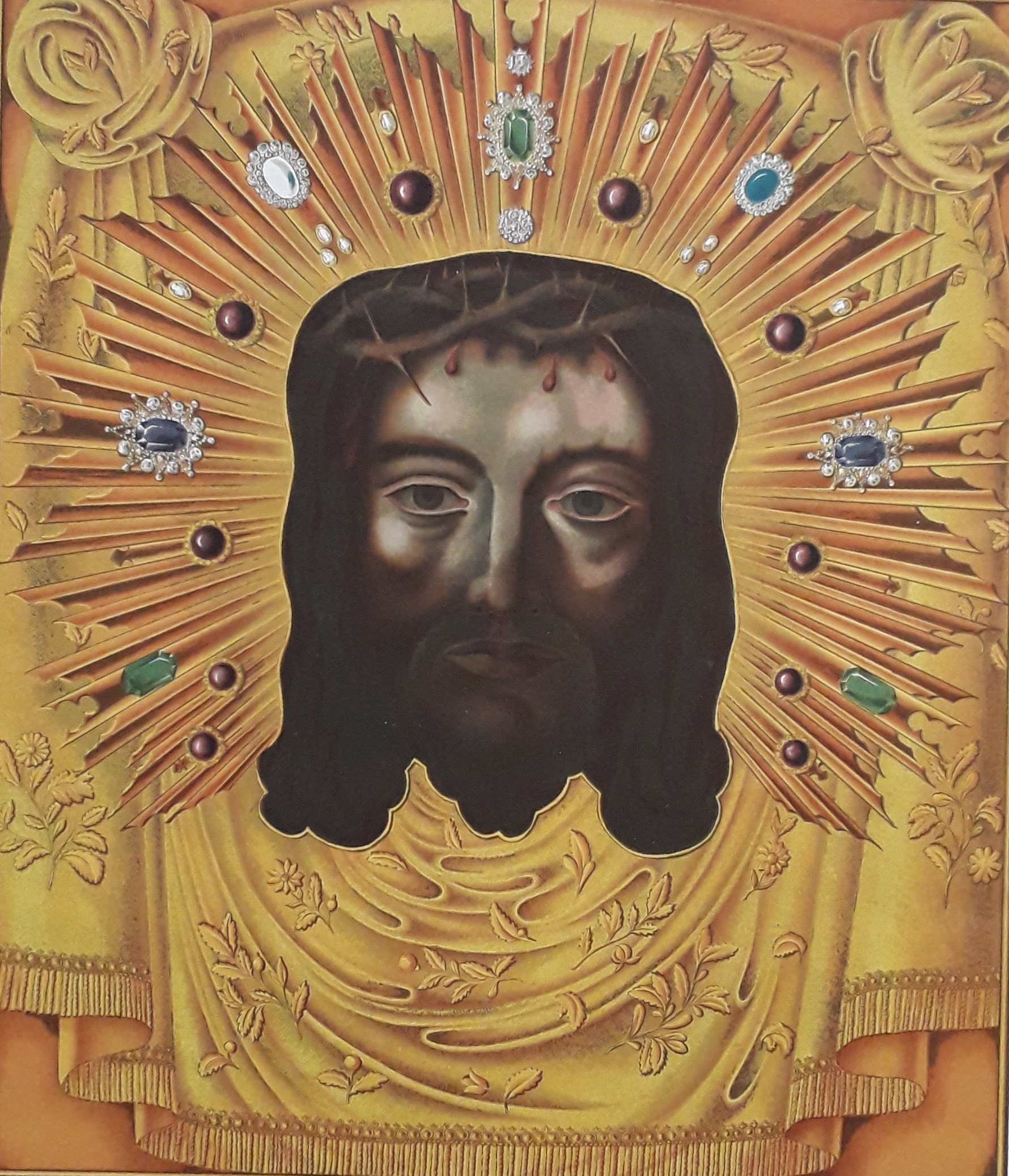

В декабре 2012 года в отдел гравюры XVIII – начала XXI веков ГРМ обратилась старший научный сотрудник Отдела технико-технологических исследований ГРМ О.В. Голубева с вопросом: «Хранятся ли в фонде отдела гравюры хромолитографии с изображением иконы Христа Спасителя, находившейся в домике Петра I на Петроградской стороне? И если хранятся, то какая из них самая ранняя?» Эти сведения были необходимы О.В. Голубевой для атрибуции иконы с изображением Спасителя, находящейся в настоящее в Преображенском соборе в Петербурге[20]. Определить датировку эстампа удалось в процессе работы с архивными материалами[21], хранящимися в Отделе рукописей и документального фонда ГЭ.

Одновременно в фокусе внимания оказались документы архива АГЭ, в которых фиксировались подношения императору Николаю I. Как оказалось, оригиналами для хромолитографированных изображений послужили образы, большей частью почитаемые в Санкт-Петербурге. В 1850-х годах помимо хромолитографии «Копiа съ чудотворной иконы Христа Спасителя находящейся въ первоначальномъ Дворце ПЕТРА ВЕЛИКАГО, // что на Петербургской стороне» (1852)[22], императору были поднесены эстампы: «Изображение явленных чудотворных икон Пресвятые Богородицы» (1851)[23], «Образ Божiей Матери Троеручицы, находящийся в С.-Петербургской церкви Святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы» (1853)[24], «Икона Божьей Матери, писанная Св. Евангелистом Лукою» (1852)[25], «Икона Смоленской Божьей Матери Одигитрии» (1853)[26], «Молитва Господня» (1855)[27] и др.

Сопоставление надписей графитом на листах из коллекции хромолитографированных изображений религиозного содержания, сделанных рукой хранителя гравюрного кабинета Императорского Эрмитажа Н.И. Уткина, с документами АГЭ позволило сделать вывод о том, что в фонде отдела гравюры ГРМ[28] хранится уникальная коллекция эстампов с изображениями религиозного содержания, которая сложилась в Императорском Эрмитаже в 1850-х – 1860-х годах. Необходимо признать, что, к сожалению, из-за выдач 1936 и 1940 годов она сохранилась не полностью.

Над эстампами работали художники, дипломированные ИАХ: П.П. Семечкин, А.Д. Лосев, Я.Д. Барышев и др. Несколько эстампов из коллекции с изображениями религиозного содержания были поднесены императору художниками-хромолитографами. К примеру, в мае 1854 года экземпляр хромолитографии «Св. мученица Александра» поступил на хранение в кабинет эстампов Императорского Эрмитажа. Композиция профессора А.Т. Маркова была литографирована Барышевым и отпечатана В.А. Дарленгом [Метелкина 2014] с семи камней, на которые были нанесены голубая, красная, желтая, зеленая, бежевая, белая и коричневая краски[29]. Вероятно, таким образом предполагалось привлечь внимание к успехам отечественных мастеров в деле совершенствования техники цветной печати. Очевидно, что императору импонировали подобные опыты.

Цветная печать в России имеет давние традиции. Свое начало она берет в XVIII веке[30], а в конце 1830-х годов интерес русских мастеров к этой технике был связан с деятельностью парижской литографской мастерской Ж.-Р. Лемерсье[31], а также с распространением трактата Годфруа Энгельмана “Traité théorique et pratique de lithographie” [Godefroy Engelmann 1839–1840]. Образцом для подражания русским художникам служил труд профессора Берлинской Академии художеств И.-К. Цана «Новейшие достопримечательности древностей, открытых под развалинами Геркуланума, Помпеи и Стабии» [Zahn Wilhelm 1829–1829; 1842–1844; 1852–1859]. С 1841 по 1853 год наследник престола регулярно получал по подписке экземпляры тетрадей второго выпуска издания[32].

В 1840-х годах в России, безусловно, знали об опытах художников Арундельского общества (Arundel Society for promotion the knowledge of art), организованного в 1849 году в Лондоне. Английские мастера специализировались на тиражировании в технике хромолитографии произведений Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли и др. Цели общества – популяризация искусства и содействие его более глубокому знанию посредством публикации памятников. Деятельность Арундельского общества следует рассматривать в контексте работы других подобных обществ в странах Западной Европы, занимавшихся распространением изданий с копиями художественных произведений. В 1852 году к Арундельскому обществу примкнул известный английский археолог Остин Генри Лэйард. В 2016 году в свет вышел труд Люсины Уорд “A translation of a translation: Dissemination of the Arundel Society’s chromolithographs”[33], посвященный этому художественному явлению. Коллекция хромолитографий, выполненных художниками Арундельского общества, хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

В России введение археологии в общий курс художественного образования началось в конце 1820-х годов, когда А.Н. Оленин обратил внимание императора Николая I на коллекцию керченских и фанагорийских древностей, хранившихся в Императорском Эрмитаже. Эти памятники были зафиксированы в рисунках художника Ф.Г. Солнцева. Идею тиражировать акварельные рисунки с помощью техники хромолитографии и использовать их в качестве иллюстраций научных трудов по археологии поддержал президент ИАХ герцог Максимилиан Лейхтенбергский.

В связи с изобретением хромолитографии в 1840-х – 1850-х годах в Санкт-Петербурге и Москве стали возникать многочисленные проекты. Согласно одному из них, сокровища Императорского Эрмитажа «предполагалось воспроизводить в красках посредством недавно изобретенной хромолитографии» [Левинсон-Лессинг 1985]. Отечественное издание «Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в Императорском Эрмитаже» (СПб., 1854) выходило в свет под покровительством Николая I, и атлас рисунков, выполненных в технике цветной печати, стал его главным достоинством. Поскольку техника хромолитографии была очень затратной, «только щедроты монарха могли дать средства к изданию рисунков» [Жиль 1854]. К работе над изданием были привлечены лучшие русские мастера: Ф.Г. Солнцев и П.П. Семечкин. Еще в 1846 году опыты П.П. Семечкина в деле усовершенствования способа литографирования красками нашли поддержку Императорской Академии художеств. По повелению императора, «в уважение пользы, ожидаемой от означенных литографий» он получил разрешение на беспошлинный провоз необходимых материалов сроком на шесть лет. В 1848 году таким правом уже пользовались В.С. Межевич, И.П. Песоцкий, Поль Пети и др.[34] В 1849 году по заказу графа С.Г. Строганова в Институте литографии А.Ж. Роппольта, который был открыт в Москве при поддержке президента ИАХ Максимилиана Лейхтенбергского[35], в технике хромолитографии были выполнены иллюстрации уникального издания «Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме» (М., 1849)[36], оригиналами для которых послужили рисунки академика Ф.Г. Солнцева.

В России в деле популяризации и изучения искусства посредством публикации памятников с использованием техники хромолитографии, помимо графа С.Г. Строганова и герцога Максимилиана Лейхтенбергского, огромную роль сыграли граф С.С. Уваров и князь П.А. Ширинский-Шихматов. С 1850 по 1854 год в Королевскую библиотеку в Мюнхене были «Всемилостивейше дарованы <…> выпуски и описания» издания «Древности Российского государства» (СПб., 1849‒1854)[37].

Необходимо отметить, что иллюстрации научных трудов должны были отвечать ряду требований – в первую очередь, достоверно и беспристрастно фиксировать предмет. Подобные требования предъявлялись и к эстампам с изображениями религиозного содержания. В 1840-х ‒ 1850-х годах правила, установленные ИАХ, распространялись и на продукцию литографского заведения Троице-Сергиевой Лавры. Об этом известно из материалов дела «Об учреждении литографской мастерской в Троице-Сергиевой Лавре», где предполагалось изготовление «верных снимков с древних имеющихся в Церквах и в ризнице Лавры икон»[38]. В 1844 году Митрополит Феофан, инициировавший это предприятие, обратился к обер-прокурору Синода с прошением об организации мастерской, «дабы дать» училищу штатнослужительских детей Троице-Сергиевой Лавры «в руководство избранные древние образцы иконописания»[39]. К прошению прилагалась литография с изображением иконы Святой Троицы, сделанная «точно в том виде, как образ является взору в Соборе, с золотыми венцами, <…> окладом и прочими украшениями»[40]. Академики ИАХ Ф.Г. Солнцев и К.П. Брюллов, выступившие экспертами, отозвались следующим образом: «признавая учреждение при Троице-Сергиевой Лавре литографии было бы весьма полезным»[41]. Однако, по их мнению, для устройства этого заведения необходимо было пригласить хороших рисовальщиков и искусных литографов, «дабы те и другие могли снимать с надлежащей точностью и верностью снимки с отличных в художественном отношении древних икон». Академики полагали, что «представленный же снимок с образа Пресвятой Троицы <…> сделан очень дурно: рисован ошибочно и не верно и литографирован не искусно, так что если дозволить распространение подобных снимков, то вместо желаемого очищения вкуса Русских иконописцев и усвоения ими всего достоинства древне Русской живописи, распространятся скорее дурные образцы, которыми изобилует Суздальская школа»[42].

Подводя общие итоги, можно говорить о том, что в 1840-х ‒ 1850-х годах в России развитие техники хромолитографии и поддержка процесса публикации памятников ИАХ, безусловно, оказали значительное влияние на дело популяризации и изучения искусства – как светского, так и религиозного.

Литература

- Ветвеницкий 1854 – Ветвеницкий А.А. Крестный ход в Царском селе, ежегодно 5 июля совершаемый с образом знамения Божией Матери / Сост. свящ. Царскосел. Екатеринин. собора Андрей Ветвеницкий. СПб., 1854. С. 16–51.

- Жиль 1854 – Жиль Ф.А. Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в Императорском музее Эрмитажа, предисловие. СПб., 1854. Т. 1.

- Левинсон-Лессинг 1985 – Левинсон-Лессинг В.Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764–1917). Л., 1985. С. 164.

- Метелкина 2008–2010 – Метелкина А.Г. Коллекция печатной графики из основного собрания государственного Эрмитажа в собрании Государственного Русского музея (К вопросу об обмене экспонатами). // Эрмитажные чтение памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга (02.03.1893‒27.06.1972). 2008–2010 / Труды Государственного Эрмитажа LXVIII. СПб., 2015. С. 336–343.

- Метелкина 2014 – Метелкина А.Г. Деятельность французского подданного литографа и печатника Виктора Дарленга в Санкт-Петербурге. 1840-е–1860-е годы // Газетная и журнальная иллюстрация: сб. материалов / ГМИ СПб., К 30-летию музея печати. Научная конференция «Иллюстрация в печати: от прошлого к будущему». СПб., 2014. С. 209–217.

- Погожев 1899 – Погожев Е.Н. (псевдоним – Е. Поселянин). Царскосельская святыня и ее торжество. // Русский паломник. № 34 от 21 августа 1899 г. С. 585.

- Цвинев 1865 – Цвинев И.С. Описание Царскосельской святой чудотворной иконы Знамения Божией Матери, ее история и чудотворения / Сост. свящ. придвор. Царскосел. церкви магистр Иоанн Цвинев. СПб., 1865. С. 44‒51.

- Zahn Wilhelm 1829–1829, 1842–1844, 1852–1859 – Zahn Wilhelm. Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herculanum und Stabiä nach einigen Grundrissen und Ansichten nach den an Ort und Stelle gemachten Originalzeichnungen. Berlin. Band 1. 1828–1829; Band 2. 1842–1844; Band 3. 1852–1859.

- Godefroy Engelmann 1839–1840 – Godefroy Engelmann. Traité théorique et pratique de lithographie. Paris, 1839–1840, 467 р.

References

- Vetvenitskij, A.A. (1854), Krestnyj hod v Tsarskom sele, ezhegodno 5 ijulja sovershaemyj s obrazom znamenija Bozhiej Materi, Sost. svjasch. Carskosel. Ekaterinin. sobora Andrej Vetvenitskij [The procession in Tsarskoye Selo, performed annually on July 5 with the image of the sign of the Mother of God, compiled by priest of Tsarskoye Selo Catherine Cathedral Andrey Vetvenitsky], St. Petersburg, Russia, pp. 16–51.

- Zhil’, F.A. (1854), Drevnosti Bosfora Kimmerijskogo, hranjaschiesja v Imperatorskom muzee Ermitazha, predislovie [Antiquities of the Bosporus Cimmerius preserved in the Imperial Hermitage Museum, preface], St. Petersburg, Russia, Vol. 1.

- Levinson-Lessing, V.F. (1985), Istorija kartinnoj galerei Ermitazha (1764–1917) [The history of the Hermitage Art Gallery (1764–1917)], Leningrad, USSR.

- Metelkina, A.G. (2008‒2010), Kollekcija pechatnoj grafiki iz osnovnogo sobranija gosudarstvennogo Ermitazha v sobranii Gosudarstvennogo Russkogo muzeja (K voprosu ob obmene eksponatami) [Collection of printed graphics from the main collection of the State Hermitage in the collection of the State Russian Museum (on the issue of exhibit exchange)], Ermitazhnye chtenija pamjati V.F. Levinsona-Lessinga (02.03.1893‒27.06.1972), 2008–2010 [Hermitage Readings in Memory of V.F. Levinson-Lessing (03.02.1893–27.06.1972), 2008–2010], Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha LXVIII [Proceedings of the State Hermitage LXVIII], St. Petersburg, pp. 336–343.

- Metelkina, A.G. (2014), Dejatel’nost’ francuzskogo poddannogo litografa i pechatnika Viktora Darlenga v Sankt-Peterburge, 1840–1860-e gody [Activities of the French citizen lithographer and printer Victor Darleng in St. Petersburg (1840s–1860s)], Gazetnaja i zhurnal’naja illjustracija: sb. materialov [Newspaper and magazine illustration: collection of materials], GMI SPb, K 30-letiju muzeja pechati [State Museum of the History of St. Petersburg, for the 30th Anniversary of the Printing Museum], Nauchnaja konferencija “Illjustracija v pechati: ot proshlogo k buduwemu” [Scientific Conference "Illustration in Print: From the Past to the Future"], St. Petersburg, pp. 209–217.

- Pogozhev, E.N. (pseudonym E. Poseljanin) (1899), Tsarskosel’skaja svjatynja i eja torzhestvo [The Tsarskoye Selo shrine and its celebration], Russkij palomnik, no. 34, St. Petersburg, Russia.

- Cvinev, I.S. (1865), Opisanie Tsarskosel’skoj svjatoj chudotvornoj ikony Znamenija Bozhiej Materi, eyo istorija i chudotvorenija, sost. svjasch. pridvor. Tsarskosel. cerkvi magistr Ioann Cvinev [Description of the Tsarskoye Selo holy miraculous icon of the sign of the Mother of God, its history and miracles, compiled by court priest of Tsarskoye Selo church, Master of Theology Ioann Tsvinev], St. Petersburg, Russia, pp. 44–51.

- Zahn Wilhelm (1829–1829; 1842–1844; 1852–1859), Die schönsten Ornamente undmerkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herculanum und Stabiä nach einigen Grundrissen und Ansichten nach den an Ort und Stelle gemachten Originalzeichnungen. Berlin, Germany. Band 1. 1828–1829; Band 2. 1842–1844; Band 3. 1852–1859.

- Godefroy Engelmann (1839–1840), Traité théorique et pratique de lithographie. Paris, France.

[1] В настоящее время используются определения: изображения с религиозным сюжетом или воспроизведения икон. (см. ГЭ: АГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д 21. 1848 г. Л. 1.).

[2] Далее – ИАХ.

[3] Цитата: «В исходе 1853 года, с Высочайшего разрешения, по старанию тех же девиц Давыдовых, Профессором Ф.Г. Солнцевым и Академиком П.П. Семечкиным сделана хромолитографическая копия с Царскосельской Иконы Знамения Божией Матери и, во удовлетворение желания всех чтителей сей Иконы иметь в домах своих копии с сего Образа, издана в Свет».

[4] Калитин Владимир Александрович, подполковник запаса, кандидат технических наук, житель г. Пушкина (б. Царское Село), исследователь, занимающийся темой «Крестный ход с Царскосельской чудотворной иконой Божией Матери Знамение».

[5] Далее – ГРМ.

[6] Далее – ГЭ.

[7] Инв. № ГЭ – 113725; Инв. № ГЭ – 113726.

[8] На эстампе под изображением посередине первое слово литографированного текста ‒ «Тропарь». Ниже приведен текст тропаря, написанного иконе Пресвятой Богородицы Знамение (Новгородская).

[9] Протокол научного Атрибуционного заседания отдела гравюры XVIII ‒ начала XXI вв. ГРМ № 121 от 11.09.2019 г. Пункт V.

[10] Название – «Икона Знамения Божией матери, находящаяся в малой придворной церкви Царскосельского дворца».

[11] Хромолитография с инвентарным номером ГЭ 113725 при поступлении в ГРМ получила инвентарный номер 8030/2130, а затем в начале 1950-х годов была определена во вспомогательный фонд и записана в Инвентарную книгу под номером Всп. 333.

[12] ГЭ: АГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1046. 1929–1930 гг.

[13] Рисунок записан в Инвентарной книге Отдела рисунка и акварели ГРМ под названием «Икона Богоматери с младенцем, находившаяся в Царском Селе».

[14] ГРМ. Акт ПВ № 316-Р от 16.11.1936 г. Музейные предметы были переданы в Артиллерийский музей, Музейный фонд Государственного Эрмитажа, Спец. фонд и другие организации.

[15] В настоящее время в фонде отдела гравюры XVIII – начала XXI вв. ГРМ хранится аналогичный экземпляр эстампа (Гр.П.–666).

[16] ГРМ. Фонды с шифрами «Гр.», «Всп.», «Гр. Луб.».

[17] Эстамп «Образ Федоровской Богоматери» выполнен хромолитографом Е. Декампом (Descamps), привлекавшимся к работе над иллюстрациями издания А.В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск» (СПб. 1841‒1862): Часть 13 (1857): как литограф ‒ № 1777, № 1806).

[18] ГРМ. Всп.–309–319. Эстампы ‒ пример изготовления многокрасочных оттисков, выполненных печатником А.А. Мюнстером.

[19] Русский музей представляет: Религиозный лубок второй половины XVIII ‒ начала XX века из собрания Русского музея / Альманах. Вып. 347. СПб: Palace Editions, 2012. 96 с.

[20] Протокол научного атрибуционного заседания отдела гравюры XVIII – начала XXI вв. ГРМ № 98 от 02.10.2013 г. № 2.

[21] ГЭ: АГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. 1851 г. Л. 76.

[22] ГЭ: АГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. 1853 г. Л. 112.

[23] ГРМ. Инв. № Гр.П.-875.

[24] ГЭ: АГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. 1853 г. Л. 17.

[25] ГЭ: АГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. 1852 г. Л. 15а, Л. 22.

[26] ГЭ: АГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. 1853 г. Л. 71.

[27] ГЭ: АГЭ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. 1855 г. Л. 3.

[28] Необходимо напомнить, что в ГРМ эта коллекция поступила из ГЭ.

[29] ГРМ. Гр.-28976. Под изображением: справа – «Печ. крас. Дарленгъ».

[30] Исследователь гравюры петровского времени М.А. Алексеева установила, что в конце XVIII в. печатник портретной мастерской Академии наук Василий Колмовский занимался опытами в печатании эстампов несколькими красками.

[31] Образцами «для производства литографии многими красками» для Правления ИАХ также служили «рисунки, выписанные из Парижа от господина Лемерсье» (см. РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Литера «С». Д. 126. Л. 9, Л. 10–10 об., Л. 23.).

[32] РГИА. Ф. 522. Оп. 1. Д 85. 1843 г. Л. 1.

[33] Lucina Ward. A translation of a translation: Dissemination of the Arundel Society’s chromolithographs. 16 May 2016. 362 p. URL: http://hdl.handle.net/1885/101935 (retrieved December 6, 2021).

[34] РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Литера «С». Д. 126. Л. 9, Л. 10–10 об., Л. 23.

[35] Герцог Максимилиан Лейхтенбергский покровительствовал литографу А.Ж. Роппольту: обещал ему «употребить со своей стороны все возможное» и «принял на себя труд» вступить в длительную переписку с лицами, от которых могло зависеть решение вопроса о деятельности его мастерской в Москве (см. РГИА. Ф. 735. Оп. 2. Д. 542. 1845 г. Л. 34.).

[36] РНБ. Шифр 18.15.1.68.

[37] РГИА. Ф. 735. Оп. 2. Д. 542. 1845 г. Л. 34.

[38] РГИА. Ф. 797. Оп. 13. Д. 32185. 1844 г. Л. 7 об.

[39] Там же. Л. 7.

[40] Там же. Л. 8.

[41] Там же.

[42] РГИА. Ф. 797. Оп. 13. Д. 32185. 1844 г. Л. 8 об.

Авторы статьи

Информация об авторе

Анна Г. Метелкина, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник музея, ответственный хранитель отдела гравюры XVIII‒XXI веков, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия; Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4; Meteolcina@yandex.ru

Author Info

Anna G. Metelkina, Cand. of Sci. (Art history), Researcher at the Department of Prints of the 18th–21st centuries at the State Russian Museum, St Petersburg, Russia; 4 Inzhenernaya St., 191186 St Petersburg, Russia; Meteolcina@yandex.ru