Малахитовые пилястры Екатерининского зала Большого Кремлевского дворца: новые исследования

Людмила А. Будрина

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, ludmila.budrina@gmail.com

София М. Царева

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, sofia-tsariova@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена неизвестным деталям создания декора Екатерининского зала Большого Кремлевского дворца – исполнению малахитовых работ в этом программном интерьере. Декор помещения, создававшегося в качестве Тронного зала императриц, подробно описан современниками и исследователями, которые в основном отмечали использование в оформлении знаков ордена Святой Екатерины. Реже рассматривается логическая связь декоративной программы с обновленным вариантом интерьера Золотой (Малахитовой) гостиной императрицы в петербургском Зимнем дворце, а именно введение архитектурного декора в виде малахитовых пилястр. Между тем, несмотря на множество выдвинутых ранее версий, подлинное имя создателей малахитовых пилястр – московской мастерской Сантино (Сантина Петровича) Кампиони – впервые вводится в научный оборот благодаря обнаруженным архивным материалам, что имеет большое значение не только для истории конкретного архитектурного памятника, но и в целом для изучения отечественного камнерезного искусства.

Ключевые слова:

Большой Кремлевский дворец, малахит, Сантино (Сантин Петрович) Кампиони, Екатерининский зал, камнерезное искусство, архитектура интерьеров

Для цитирования:

Будрина Л.А., Царева С.М. Малахитовые пилястры Екатерининского зала Большого Кремлевского дворца: новые исследования // Academia. 2025. № 1. C. 215‒228. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-215-228

Malachite pilasters of the Catherine Hall in the Grand Kremlin Palace: new research

Ludmila A. Budrina

Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia, ludmila.budrina@gmail.com

Sofia M. Tsariova

Research Institute of Theory and History of Fine Arts of Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, sofia-tsariova@mail.ru

Abstract

The article is dedicated to an unknown aspect of the creation of the decor in the Catherine Hall of the Grand Kremlin Palace – the execution of malachite works in this programmatic interior. The decor of this space, designed as the Throne Hall for empresses, has been extensively described by contemporaries and researchers, who primarily noted the inclusion of the insignia of the Order of Saint Catherine in the design. Less frequently examined is the logical connection between the decorative program and the updated version of the interior design of the Golden (Malachite) Drawing Room of the Empress in the Winter Palace in St. Petersburg, specifically the introduction of architectural decor in the form of malachite pilasters. Meanwhile, despite numerous previously proposed theories, the true creators of the malachite pilasters – the Moscow workshop of Santino (Santin Petrovich) Campioni – are introduced into scholarly discourse for the first time, thanks to newly discovered archival materials. This discovery is of great significance not only for the history of this specific architectural monument but also for the broader study of Russian stone-carving art.

Keywords:

Grand Kremlin Palace, malachite, Santino (Santin Petrovich) Campioni, Catherine Hall, stone-carving art, architecture of interiors

For citation:

Budrina, L.A., Tsariova, S.M. (2025), Malachite pilasters of the Catherine Hall in the Grand Kremlin Palace: new research, Academia, 2025, no 1, pp. 215‒228. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-215-228

1. От минералогии к искусству

В русском декоративном искусстве малахиту отводится особая роль. Этому способствовали естественная монополия (минерал декоративного качества не добывался в значительных объемах за пределами России до конца XIX века); использование этой монополии в дипломатических целях [Будрина 2000с]; усилия по продвижению нового материала на европейский художественный рынок, предпринимаемые Демидовыми – владельцами одного из крупнейших месторождений [Budrina 2021, р. 182–193]; систематическое широкое экспонирование малахитов в составе Русских отделов Всемирных выставок [Будрина 2013, с. 259–293; Будрина 2020b, с. 273–287; Будрина 2021, с. 17–24]. В немалой степени закреплению за малахитом статуса государственного материала способствовало его включение в архитектурное убранство знаковых интерьеров 1830-х – 1850-х годов, среди которых не последнее место занимает Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца.

Открытие уральского малахита произошло в 1750 году, когда из шахт Гумешевского рудника, позднее принадлежавшего заводчикам Турчаниновым, были подняты первые штуфы – насыщенно-зеленые куски плотной медной породы [Корепанов 2020, с. 79–86]. Спустя почти два десятилетия о красоте уральского зеленого камня поведал просвещенной Европе путешественник аббат Шапп д’Отрош [Chappe d’Auteroche 1768, tab. XXXI–XXXII], сопроводивший описание гравированными изображениями. В 1773 году появилось первое описание малахита из Меднорудянского месторождения [Паллас 1773, с. 256–257], находившегося во владениях Демидовых. Кусочки малахита проникают в Западную Европу, становясь экспонатами минералогических коллекций и постепенно завоевывая себе место среди декоративных материалов. Так, автор вышедшего в 1768 году в Париже «Универсального словаря» сообщает, что маркиза де Помпадур показывала ему редкой красоты куски малахита из Сибири, а также приказала сделать из них табакерку [Valmont de Bomare 1768, р. 415–416].

В России уральский камень начинают использовать в художественных проектах в середине 1790-х годов. В это время по заказу графа Н.П. Шереметева в петербургской мастерской Супана [Будрина 2020а, р. 179] создаются для подмосковной усадьбы Останкино столешницы, а в строящемся Михайловском замке малахит появляется в отделке будуара императрицы. Единственный сохранившийся элемент этой отделки – мраморный камин со вставками из цветного камня – сегодня хранится в музее-заповеднике «Павловск» [Кальницкая 2008, с. 264].

2. «Архитектурный» малахит

Постепенное расширение производства художественных предметов с использованием малахита на территории России, достигшее большого размаха к 1830-м – 1840-м годам, предваряли масштабные заказы Николая Никитича Демидова европейским мастерам. Результатом взаимодействия русского заказчика с римским камнерезом Франческо Сибилио стало появление первых элементов архитектурного ордера, отделанных малахитом. Таковы пара колонн (в настоящее время – в собрании The Wallace Collection, Лондон) с коринфскими капителями, представляющими собой уникальный образец резьбы по малахитовой мозаике[1] (1825) [Budrina 2020, р. 23], а также эффектный храм-ротонда в аванзале Зимнего дворца (собрание Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург) на восьми облицованных малахитом колоннах (1827‒1834) [Зек 2008, с. 681–682].

С Демидовыми, а именно с Павлом Николаевичем, связано появление интерьерного жанра «малахитовый зал» (зал с облицованными малахитом архитектурными элементами). В 1836 году по проекту архитектора Огюста Монферрана начинается перестройка особняка на Морской улице (ныне – Большая Морская, 43) в Петербурге, приобретенного П.Н. Демидовым к свадьбе с А.К. Шернваль. Благодаря сохранившимся документам известно, что уже в декабре 1835 года был сформулирован замысел, а к концу 1838 года – в целом воплощен Малахитовый салон [Будрина 2011, с. 32–37]: главный зал парадной анфилады был украшен четырьмя колоннами и двенадцатью пилястрами, облицованными малахитом (ил. 1). Реализация этого проекта стала возможна благодаря открытию в 1835 году в принадлежавшем Демидовым Меднорудянском месторождении колоссальной глыбы плотного малахита. Когда отделка близилась к завершению, планы торжественного открытия особняка и демонстрации малахитового убранства были перечеркнуты: пожар в Зимнем дворце в декабре 1837 года и спешная ликвидация его последствий потребовали мобилизации всех лучших мастеров. К работам в императорской резиденции были привлечены и работники фирмы Трискорни, занимавшиеся в том числе малахитовыми работами в демидовском доме. Болезнь П.Н. Демидова, спешный отъезд на лечение и скорая кончина отложили знакомство публики с первым русским малахитовым залом на десятилетие.

Пожар Зимнего дворца в декабре 1837 года, нанесший большой урон парадной анфиладе императорской резиденции, дал повод пересмотреть убранство одного из залов. Император Николай I выразил личное пожелание заменить декор парадной гостиной императрицы, спроектированный Огюстом Монферраном из коргонской серо-фиолетовой яшмы на малахитовый [Пашкова 2014, с. 168] (ил. 2). Несмотря на указания о как можно более точном воспроизведении ранее существовавших интерьеров, это изменение привело к масштабным работам мастеров императорской Петергофской гранильной фабрики по созданию облицованных малахитом пилястр и колонн, а также к исполнению «Английским магазином» Никольса и Плинке двух малахитовых каминов, выполнить которые в чрезвычайно сжатые сроки в Петергофе не могли [Семенов 1987, с. 70].

Закономерным стало проектирование аналога малахитовой гостиной императрицы и в новой парадной резиденции, возводимой в Московском Кремле.

3. Малахит Екатерининского зала

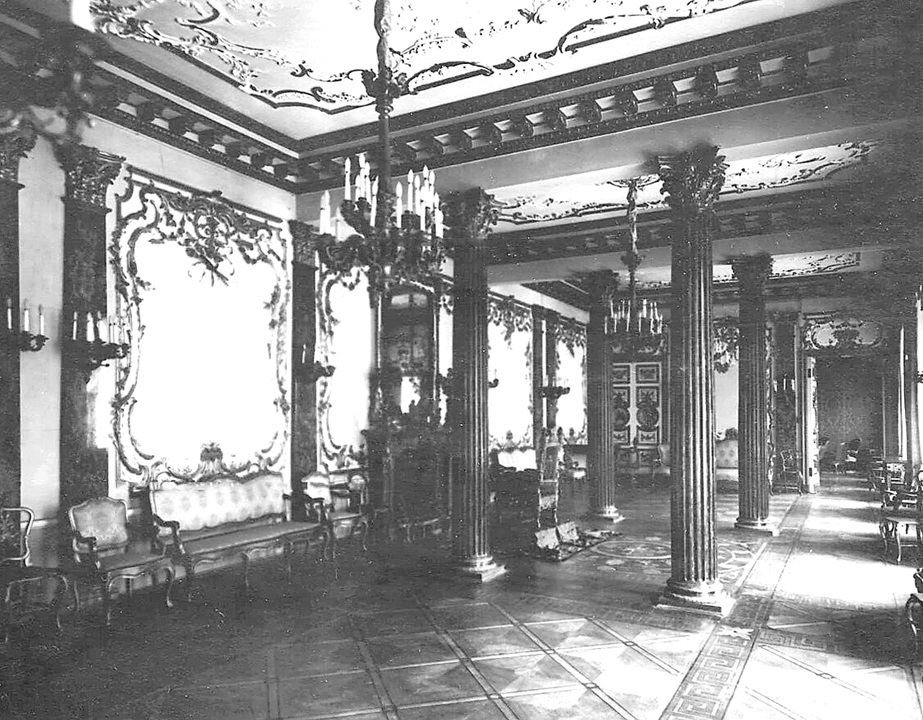

Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца создавался архитектором К.А. Тоном как тронный зал российских императриц (ил. 3). Он небольшой по размерам и находится в западном крыле, в стороне от главной анфилады, но через проходную Кавалергардскую комнату соединен с Андреевским тронным залом. Название свидетельствует о посвящении этого интерьера ордену св. Екатерины, которым награждали великих княгинь и дам высшего света. Цветовое решение – белые с розовым своды, украшенные тонкими золочеными орнаментами, и серебряные муаровые вставки на стенах, окаймленные алыми лентами с изображениями ордена, как и в других залах, продиктовано колоритом самого ордена. Дополнением к этой программе стали малахитовые пилястры с позолоченными бронзовыми капителями и базами на фоне белых пилонов (ил. 4).

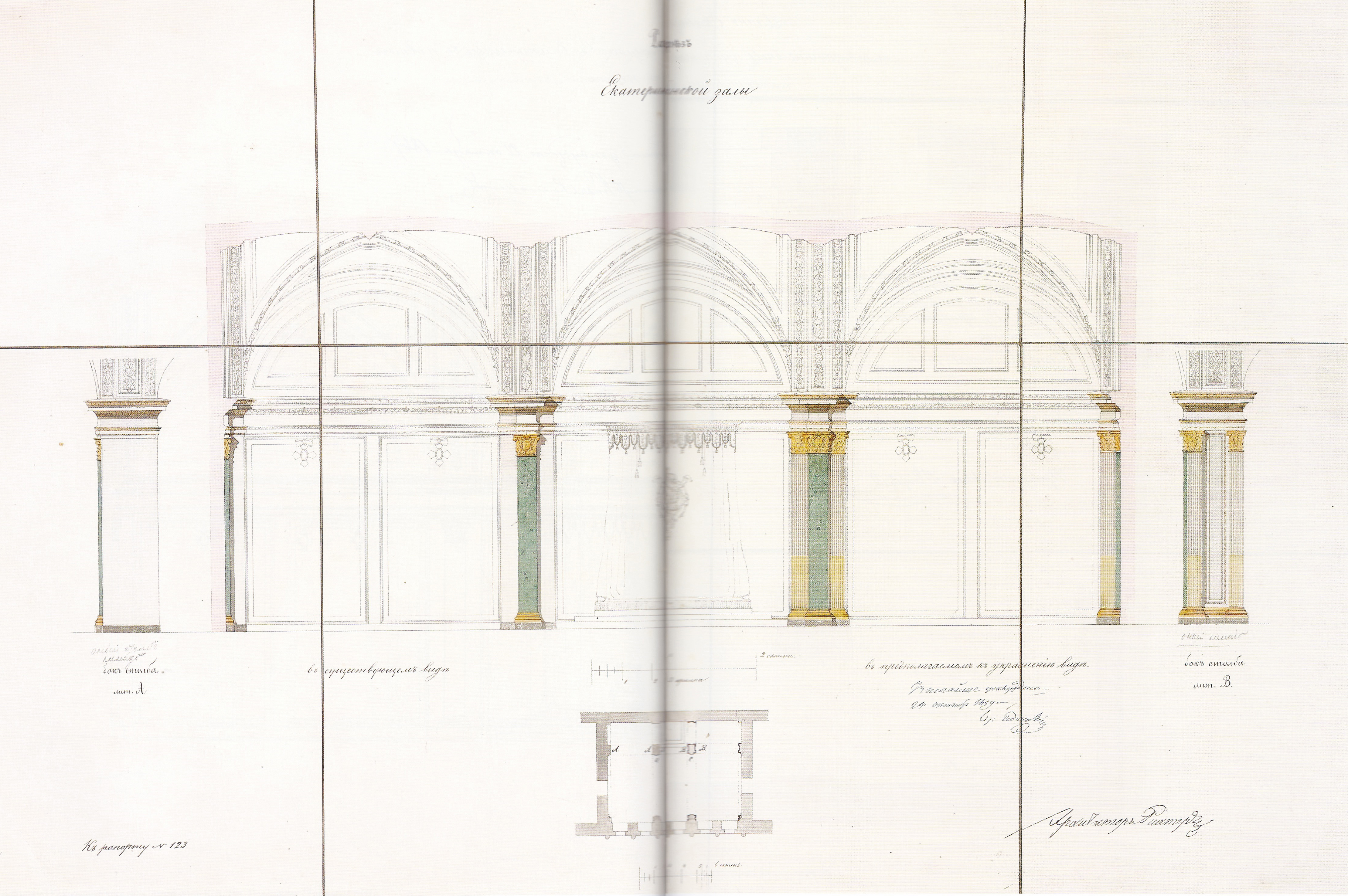

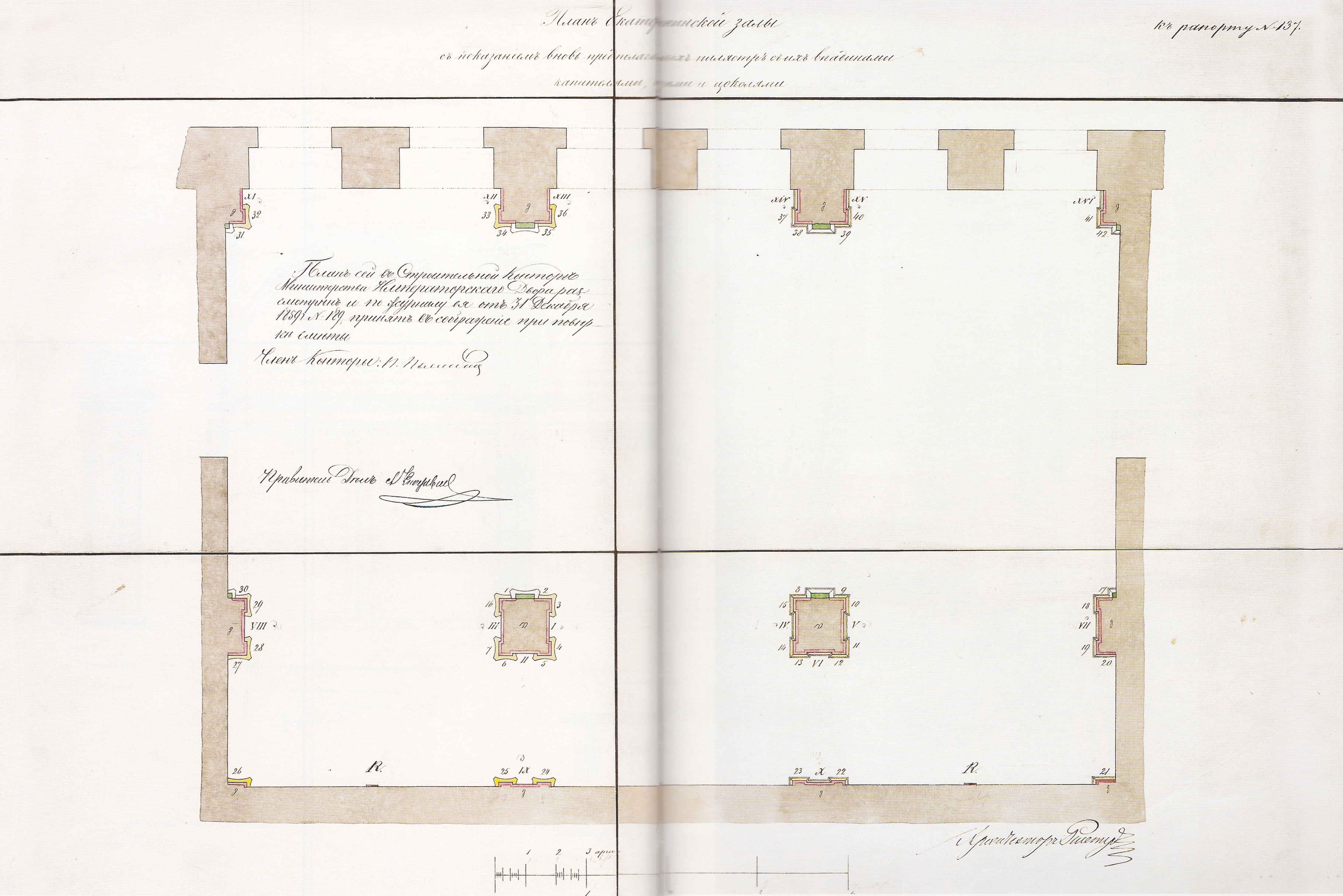

Екатерининский зал разделен двумя отдельно стоящими пилонами на две неравные части: своеобразный альков с глухой стеной, в центре которой стоял трон, и основное пространство зала с наружной стеной, разделенной восемью арочными окнами. На двух центральных пилонах и соответствующих им пилонах-ризалитах в простенках между окнами размещены полноценные пилястры, по углам же зала – половинные (ил. 5). Они акцентируют внимание ярким и глубоким цветом. С внутренней стороны алькова пилястр нет, и, судя по проектному чертежу, они не предполагались (ил. 6).

Интерьерам Большого Кремлевского дворца посвящено много путеводителей (начиная с 1853 года), литературы и научных статей, основанных на архивных источниках[2]. В некоторых публикациях при упоминании пилястр Екатерининского зала утверждается, что они выполнены из демидовского и турчаниновского малахита [Агеев 1865, с. 23; Фабрициус 1883, с. 291; Будрина 2011, с. 38–39; Девятов, Журавлева 2000, с. 366; Девятов 2014, с 164], однако нигде до сих пор не встречалась информация об авторстве этих пилястр.

Между тем в Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга в деле о сооружении Кремлевского дворца[3] обнаружились сведения, проливающие свет на этот вопрос. В архивных документах за 1843–1844 годы, когда производились работы по отделке Екатерининского зала, упоминается «художник Кампиони». В то время это мог быть только Сантино (Сантин Петрович) Кампиони, владелец мраморной мастерской с 1807 по 1847 годы. В конце XVIII века его отец Пьетро Кампиони приехал из итальянского города Варенна со своей супругой и младшими детьми в Москву, где основал мастерскую по изготовлению мраморных скульптур, каминов, столешниц и оконных досок (подоконников); «фальшивого» (искусственного) мрамора на колоннах и пилястрах; алебастровых (гипсовых) статуй и барельефов. Сантино много помогал отцу и после его смерти в 1807 году возглавил мастерскую [Царева 2020, с. 614, 616–617].

Сантин Петрович, как его звали на русский манер, был известным и лучшим во всей Москве специалистом-мраморщиком, его работа высоко ценилась. Современники отмечали, что «особенно искусен был Кампиони в приготовлении пестраго фальшиваго мрамора; последния его работы в этом роде исполнены в новом Кремлевском дворце»[4]. Действительно, в Большом Кремлевском дворце его мастерской выполнялась, помимо мраморных работ (каминов, подоконников и капителей), отделка стен искусственным мрамором в Андреевском зале. Кроме того, в 1844–1845 годах он установил в Парадной опочивальне купленные в Петербурге у Демидовых две колонны итальянского серо-зеленого мрамора (сорт verde antico), а из имеющихся в его мастерской кусков этого мрамора сам изготовил к ним 10 пилястр [Вьюева 2002, с. 156–157]. Из этого следует, что Сантино Кампиони владел искусством составлять казавшийся цельным рисунок камня на пилястрах из отдельных кусочков мрамора. Если ему была поручена работа с малахитом на одном из самых ответственных объектов – дворце для императорской семьи в московском Кремле, – можно считать его искусным мастером этого дела.

Опыт в работе с уральским камнем подтверждается тем, что С.П. Кампиони экспонировал пресс-папье из разных камней, в том числе из малахита, на московской Выставке российских мануфактурных изделий 1843 года[5].

Документы позволяют восстановить детали работы московской мастерской над малахитовым убранством одного из залов в Большом Кремлевском дворце. Рапорт от 5 мая 1844 года Вице-Президента Московской Дворцовой конторы барона Л.К. Боде министру Императорского Двора начинается следующим образом: «Художник Кампиони договором от 30 июля 1843 года обязался сделать в Екатерининской Зале новаго Кремлевскаго дворца 4 цельныя и 4 угловыя пилястры из малахита Гг. (Господ – прим. авт.) Турчаниновых по утвержденному Вашею Светлостию <…> образцу. Ныне же имея запас малахита Гг. Демидовых соглашается сделать из онаго две цельныя и две угловыя пилястры по представленным им двум образцам. Сей малахит хотя и лучшаго цвета и ценою дороже, но Кампиони согласен получить за упомянутые четыре пилястры ту же плату, какая следует ему по договору за таковыя ж из малахита Гг. Турчаниновых»[6].

Разница в малахитах Турчаниновых и Демидовых в начале 1840-х годов была существенна и заметна. Постепенно истощавшиеся запасы турчаниновских Гумешек поставляли на рынок небольшие куски камня разной плотности, с лакунами, сочетающего в себе зоны темного кристаллического «лучистого» камня с участками насыщенного рисунчатого камня. Лакуны и небольшие размеры узорчатых кусков заставляли мастеров использовать технику брекчеевидной[7] затирки – заполнять полости и участки между узорчатыми пластинами мастикой с измельченным в несколько фракций, в том числе растертым в пудру, менее ценным малахитом. Так созданы произведения 1820-х – первой половины 1830-х годов. Примером могут послужить работы петербургской мастерской Викентия Мадерни из Королевской коллекции Великобритании (ваза Медичи на высоком пьедестале, квадратная чаша), из Шведской королевской коллекции (пара круглых чаш на высоких пьедесталах), экспонаты в Национальных дворцах Стамбула (большая ваза-амфора), в Государственном Эрмитаже (ложчатая ваза-бандо). Эти свойства можно рассмотреть и в турчаниновских пилястрах Екатерининского зала, расположенных в простенках между окнами (ил. 7).

Демидовы же поставляли своим клиентам (среди которых были императорские фабрики в Петергофе и Екатеринбурге, а также «Английский магазин» Никольса и Плинке, проводивший масштабные работы в Исаакиевском соборе) крупные блоки плотного камня, на более светлом, «голубоватом» фоне которого четко читался выразительный контрастный рисунок. Отчетливо можно увидеть особенности демидовского камня в большой вазе Медичи Екатеринбургской фабрики на Советской лестнице, крупных малахитовых вазах и столешницах в Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа, а также в колоннах и панелях Исаакиевского собора. Крупные размеры и плотность демидовского камня давали возможность использовать технику фанеровки, плотно стыкуя большие пластины, что позволяло избегать участков брекчеевидной затирки и подчеркивало богатство тона и рисунка природного материала. Это прекрасно отражено в соответствующих пилястрах Екатерининского зала (ил. 8).

Необходимо подчеркнуть, что Сантин Петрович, предлагая лучший сорт, не увеличивал цену, хотя это было ему в убыток, ведь работа для императора приносила известность и различные выгоды в будущем[8]. Далее в рапорте следует: «По мнению Архитекторов, при построении Дворца состоящих, возможно дозволить Кампиони сделать означенныя 4 пилястры из Демидовскаго малахита, по нахождению их на одной линии, более на виду против света и при пилонах, между которыми устроится трон в Екатерининской Зале; остальныя ж 4 пилястры, сделанныя уже на основании контракта, по утвержденному образцу, будут поставлены за светом к наружной стене между окон, и также на одной линии»[9]. Архитекторами, игравшими ведущую роль при сооружении Большого Кремлевского дворца, помимо К.А. Тона, часто уезжавшего в Петербург, были заменявший его с 1841 года Ф.Ф. Рихтер и работавшие с самого начала строительства Н.И. Чичагов и В.А. Бакарев [Славина 2017, с. 283].

Предложенное архитекторами решение свидетельствовало о тонком понимании особенностей малахита разных месторождений и позволяло нивелировать разницу в оттенках минерала и технологии изготовления пилястр. Эффектный рисунок на пилястрах из демидовского камня подчеркнут светом из окон на противоположной стене. Более темный оттенок и большее количество стыков турчаниновского малахита не так бросаются в глаза, поскольку расположены против света. Также различия материалов и технологий маскировало размещение: более качественный материал обрамлял тронное место – церемониальный центр, тогда как менее выразительным деталям отводилось место за спинами дефилирующих придворных.

Следует заметить, что к началу мая 1844 года набор пилястр для одной стороны Екатерининского зала из купленного для отделки дворца турчаниновского малахита уже был выполнен в мастерской Кампиони на основании договора 1843 года, хотя еще и не поставлен на место. Если бы у С.П. Кампиони запас демидовского малахита был уже в 1843 году, то он мог бы сразу предложить все пилястры зала или их часть (если запас был мал) выполнить из него. Значит, можно предположить, что малахит был приобретен мастерской Сантина Петровича у Демидовых весной 1844 года. При этом какой-то малахит в мастерской имелся, ведь Кампиони экспонировал созданное из него пресс-папье на выставке мануфактурных изделий 1843 года. Возможно, на популярность демидовского малахита повлияла репутация масштабных поставок этого материала для работ в Зимнем дворце и Исаакиевском соборе.

Из Канцелярии Министерства Императорского Двора барону Боде 10 мая 1844 года был написан ответ: «Возвращая представленные при рапорте Вашего Превосходительства от 5 сего мая три образца малахита, я разрешаю в Екатерининской зале новаго Кремлевскаго Дворца две цельных и две угловых пилястры сделать из малахита Гг. Демидовых, но с тем чтобы цвет онаго подходил к цвету пилястр, сделанных уже из малахита Гг. Турчаниновых так чтобы между ними не было заметно большой разницы; почему и предпочитаю я тот из образцов Демидовскаго малахита, который темнее. Министр Императорскаго двора Князь Волконской»[10].

Таким образом, было позволено использовать в зале оба сорта малахита, при этом из демидовских образцов был выбран более темный, как наиболее подходящий к уже выполненным турчаниновским пилястрам. В настоящее время, находясь в зале, определить разницу можно лишь при тщательном рассмотрении малахитовой мозаики, что свидетельствует о высоком мастерстве С.П. Кампиони.

Необходимо отметить, что в изданном в 1865 году «Кратком указателе…» П. Агеева имеются следующие сведения о Екатерининском зале: «На столпах наложены две пилястры, выш. 5 арш. 1 вер. из малахита, зав. гг. Демидовых, замечательныя по работе и ценности с бронзовыми капителями и базами и цоколем из италианскаго мрамора, – работы Кампиони. Таковыя же две пилястры напротив них и четыре по углам, из малахита гг. Турчаниновых» [Агеев 1865, с. 23]. Из этой фразы непонятно, сами ли пилястры работы Кампиони, или бронзовые капители и базы, а может быть, Кампиони выполнял только цоколь из итальянского мрамора. Видимо, поэтому упоминание авторства исчезло из дальнейших описаний Екатерининского зала. Кроме того, указание, что 4 половинные пилястры по углам исполнены из турчаниновского малахита, противоречит архивным данным, но вошло в некоторые другие путеводители.

Между тем благодаря обнаруженным архивным сведениям удалось установить целый ряд фактов, касающихся создания одного из программных памятников. Так, не вызывает более сомнения тот факт, что пилястры Екатерининского зала изготовлены в мастерской известного московского мраморщика С.П. Кампиони. Если учесть, что он закупал малахит для своей мастерской, а также экспонировал работы на выставках, помимо выполнения работ для Большого Кремлевского дворца, вполне можно предположить причастность Кампиони к другим малахитовым предметам, в особенности связанным с Москвой.

4. Малахит в интерьере – имперская программа

Завершение работ в Большом Кремлевском дворце проходило на фоне отделки крупнейшего на тот момент храма империи – Исаакиевского собора в Петербурге. Невероятная роскошь, которую придавали его интерьеру малахитовые колонны, закрепила образное восприятие уральского камня как части официальной программы. Тенденция, заданная Малахитовым салоном Демидовых, была выведена на новый уровень интересом императора Николая I к уникальному русскому материалу. Работы архитекторов второй половины его правления (Огюста Монферрана, А.П. Брюллова, К.А. Тона) и сотрудничавших с ними предприятий (императорских Петергофской и Екатеринбургских гранильных фабрик, петербургских мастерских братьев Трискорни и «Английского магазина» Никольса и Плинке, московского мастера С.П. Кампиони) способствовали появлению декоративной программы парадных официальных интерьеров, где насыщенному зеленому малахиту отводилась ведущая роль.

Расширение привычного круга уральских и петербургских предприятий, работавших с русским малахитом в середине XIX века, документально подтвержденное исполнение московской мастерской С.П. Кампиони работ с этим камнем для Екатерининского зала Большого Кремлевского дворца существенно меняют сложившееся представление о камнерезных центрах и открывают возможности для новых открытий и новых атрибуций.

Литература

- Агеев 1865 – Агеев П. Краткий указатель достопримечательностей Большого Кремлевского дворца в Москве. М.: в Университетской типографии (Катков и К°), 1865. 104 с.

- Будрина 2011 – Будрина Л.А. Малахитовые залы Петербурга, России, Европы… // Блистательный Петербург. Роль архитекторов ХIХ века в создании неповторимого облика города: материалы научно-практической конференции. Кафедра Исаакиевского собора: сб. науч. тр. 8. / Гос. музей-памятник «Исаакиевский собор». СПб.: Копи-Р, 2011. С. 23–49.

- Будрина 2013 – Будрина Л.А. Малахитовая фабрика Демидовых: по следам экспонатов первой Всемирной выставки (Лондон, 1851) // Демидовы в России и Италии. Опыт взаимного влияния российской и европейской культур в XVIII–ХХ вв. на примере нескольких поколений семьи Демидовых. М.: Концепт-Медиа, 2013. С. 259–293.

- Будрина 2020a – Будрина Л.А. Квадратная чаша из коллекции гессенского дома. К истории раннего русского малахита // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2020. № 37. С. 175–183. DOI 10.17223/22220836/37/18.

- Будрина 2020b – Будрина Л.А. Коллекция фирмы «Гессерих и Верфель» на выставке в Филадельфии (1876) и ее последующая судьба // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2020. Т. 22, № 2 (198). С. 273–287. DOI 10.15826/izv2.2020.22.2.037

- Будрина 2020c – Будрина Л.А. Малахитовая дипломатия. Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2020. 208 с.

- Будрина 2021 – Будрина Л.А. Резной камень Русского отдела Колумбовой выставки 1893 г.: реконструкция коллекции // Уральский исторический вестник. 2021. № 2 (71). С. 17–24. DOI: 10.30759/1728-9718-2021-2(71)-17-24.

- Вельтман 1851 – Вельтман А.Ф. Описание нового императорского дворца в Кремле Московском. М.: тип. А. Семена, 1851. [4], VI, 42, II с.

- Вьюева 2002 – Вьюева Н.А. История оформления интерьеров Большого Кремлевского дворца в архивных документах // Вестник архивиста. № 4‒5 (70‒71). М., 2002. С. 147–165.

- Девятов 2014 – Девятов С.В. Парадные залы Московского Кремля. М.: Планета, 2014. 200 с., ил.

- Девятов, Журавлева 2000 – Московский Кремль на рубеже тысячелетий / авт.-сост.: Девятов С.В., Журавлева Е.В. М.: Памятники исторической мысли, 2000. 504 с.

- Зек 2008 – Зек Ю.Я. Николай Никитич Демидов и его заказы французским бронзовщикам (1801–1828 гг.) // Демидовский временник: исторический альманах. Книга II / сост. и отв. ред. А.С. Черкасова, Н.Г. Павловский, Т.В. Крупина. 2-е изд. Екатеринбург: Демидовский институт, 2008. С. 635–697.

- Кальницкая 2008 – Кальницкая Е.Я. Цветной камень в истории и реставрации Михайловского замка // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2008. № 59, вып. 16. С. 259–269.

- Корепанов 2020 – Корепанов Н.С. Малахит на Урале – начало добычи и обработки в XVIII веке // Двенадцатые Татищевские чтения: материалы всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 19–20 нояб. 2019 г.) / отв. ред. И.В. Побережников. Екатеринбург: КВАДРАТ, 2020. С. 79–86.

- Паллас 1773 – [Паллас П.С.] П.С. Палласа, доктора медицины, профессора натуральной истории и члена Российской императорской Академии наук, и Санктпетербургскаго Вольнаго экономическаго общества, также Римской императорской академии изпытателей естества и Королевскаго Аглинскаго ученаго собрания, Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. Санкт-Петербург: При Имп. Акад. наук, 1773. 656 с., 12 ил. таб., 117 с., 8 ил.

- Пашкова 2014 – Пашкова Т.Л. Император Николай I и его семья в Зимнем дворце. Часть вторая (1838–1855). Санкт-Петербург: издательство Государственного Эрмитажа, 2014. 524 с.

- Семенов 1987 – Семенов В.Б. Малахит. Том 2. Хроника. Документы. Комментарии. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1987. 240 с.

- Славина 2017 – Славина Т.А. Константин Тон: в двух книгах. Книга первая: Архитектурные постройки и реставрация. М.: Издательский дом Руденцовых, 2017. 640 с., ил.

- Фабрициус 1883 – Фабрициус М.П. Кремль в Москве: очерки и картины прошлого и настоящего. М.: Издание Т.И. Гаген, 1883. 336 с., 45 лл. ил.

- Царева 2020 – Царева С.М. Итальянские скульпторы Кампиони в Москве в конце XVIII и в XIX веке // Живое наследие памяти: коллективная монография / науч. ред. Д.Я. Романова, отв. ред. Ю.А. Закунов. М.: Институт Наследия, 2020. С. 614–644.

- Budrina 2020 – Budrina L.A. The role of the documents and published sources in assessment and attribution: the case study of the malachite history // Questions of Expertise in Culture, Arts and Design, KnE Social Sciences. 2020. P. 21–26. DOI 10.18502/kss.v4i11.7525

- Budrina 2021 – Budrina L.A. The strategy of a new material: the Demidoff family and malachite // Researching Art Markets Past, Present and Tools for the Future / Ed. by E. Lazzaro, N. Moureau, A. Turpin. London, New York: Routledge, 2021. P. 182–193.

- Chappe d’Auteroche 1768 – Chappe d’Auteroche J. Voyage en Sibérie fait par ordre du roi en 1761. T. 1. Paris: Debure père, 1768. 347 р.

- Valmont de Bomare 1768 – Valmont de Bomare J.-Ch. Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, contenant l'histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des météores et autres principaux phénomènes de la nature, avec l'histoire et la description des drogues simples tirées des trois règnes et le détail de leurs usages dans la médecine, dans l'économie domestique et champêtre et dans les arts et métiers, par M. Valmont de Bomare, ..., Tome 6. Paris: Lecomb Librairie, 1768. 723 p.

References

- Ageev, P. (1865), Kratkii ukazatel’ dostoprimechatel’nostei Bol’shogo Kremlevskogo dvortsa v Moskve [A brief guide to the sights of the Grand Kremlin Palace in Moscow], V Universitetskoi tipografii (Katkov i К°) [University Printing House (Katkov & Co.)], Moscow, Russia.

- Budrina, L.A. (2011), “Malakhitovye zaly Peterburga, Rossii, Evropy” [“Malachite halls of St. Petersburg, Russia, Europe”], Blistatel’nyi Peterburg. Rol’ arkhitektorov 19 veka v sozdanii nepovtorimogo oblika goroda [Brilliant St. Petersburg. The role of 19th-century architects in creating the unique look of the city], Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii [Materials of the scientific and practical conference], Kafedra Isaakievskogo sobora [St. Isaac’s Cathedral Department], Copy-R, St. Petersburg, Russia, pp. 23–49.

- Budrina, L.A. (2013), “Malakhitovaya fabrika Demidovykh: po sledam eksponatov pervoi Vsemirnoi vystavki (London, 1851)” [“The Demidov Malachite Factory: tracing exhibits of the First World Exhibition (London, 1851)”], Demidovy v Rossii i Italii. Opyt vzaimnogo vliyaniya rossiiskoi i evropeiskoi kul’tur v 18–19 vv. na primere neskol’kikh pokolenii sem’i Demidovykh [The Demidovs in Russia and Italy. The experience of mutual influence of Russian and European cultures in the 18th–20th centuries through several generations of the Demidov family], Concept-Media, Moscow, Russia, pp. 259–293.

- Budrina, L.A. (2020a), “Kvadratnaya chasha iz kollektsii gessenskogo doma. K istorii rannego russkogo malakhita” [“A square bowl from the Hessian House Collection. On the history of early Russian malachite”], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul’turologiya i iskusstvovedenie [Tomsk State University Bulletin. Cultural studies and art history], No. 37, pp. 175–183. DOI 10.17223/22220836/37/18.

- Budrina, L.A. (2020b), “Kollektsiya firmy “Gesserikh i Verfel’” na vystavke v Filadel’fii (1876) i ee posleduyushchaya sud’ba” [“The collection of the “Gesserich and Werfel” company at the Philadelphia Exhibition (1876) and its subsequent fate”], Izvestiya Ural’skogo federal’nogo universiteta [Ural Federal University Bulletin], seriya 2: Gumanitarnye nauki [Series 2: Humanities], 2020, vol. 22, No. 2 (198), pp. 273–287. DOI 10.15826/izv2.2020.22.2.037.

- Budrina, L.A. (2020c), Malakhitovaya diplomatiya [Malachite diplomacy], Kabinetnyi uchenyi [Cabinet Scientist], Moscow, Ekaterinburg, Russia.

- Budrina, L.A. (2020), “The role of the documents and published sources in assessment and attribution: the case study of the malachite history”, Questions of Expertise in Culture, Arts and Design, KnE Social Sciences, pp. 21–26. DOI 10.18502/kss.v4i11.7525

- Budrina, L.A. (2021), “Reznoi kamen’ Russkogo otdela Kolumbovoi vystavki 1893 g.: rekonstruktsiya kollektsii” [“Carved stone of the Russian Department at the Columbian Exhibition of 1893: reconstruction of the collection”], Ural’skii istoricheskii vestnik [Ural Historical Journal], No. 2 (71), pp. 17–24. DOI: 10.30759/1728-9718-2021-2(71)-17-24.

- Budrina, L.A. (2021), “The strategy of a new material: the Demidoff family and malachite”, Researching Art Markets Past, Present and Tools for the Future, ed. by Lazzaro E., Moureau N. and Turpin A., Routledge, London, New York, pp. 182–193.

- Chappe d’Auteroche, J. (1768), Voyage en Sibérie fait par ordre du roi en 1761, vol. 1, Debure père, Paris, France.

- Devyatov, S.V. (2014), Paradnye zaly Moskovskogo Kremlya [Ceremonial halls of the Moscow Kremlin], Planeta, Moscow, Russia.

- Devyatov, S.V. and Zhuravleva, E.V. (2000), Moskovskij Kreml’ na rubezhe tysyacheletij [The Moscow Kremlin at the turn of the millennium], Pamyatniki istoricheskoi mysli [Monuments of Historical Thought], Moscow, Russia.

- Fabritsius, M.P. (1883), Kreml’ v Moskve: ocherki i kartiny proshlogo i nastoyashchego [The Kremlin in Moscow: essays and pictures of the past and present], Izdanie T.I. Gagen [T.I. Hagen Publishing House], Moscow, Russia.

- Kal’ntskaya, E.Ya. (2008), “Tsvetnoi kamen’ v istorii i restavratsii Mikhailovskogo zamka” [“Colored stone in the history and restoration of Mikhailovsky Castle”], Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta, series 2, Gumanitarnye nauki [Ural State University Bulletin, series 2, Humanities], 2008, No. 59, Issue 16, p. 259–269.

- Korepanov, N.S. (2020), “Malakhit na Urale – nachalo dobychi i obrabotki v 18 veke” [“Malachite in the Urals – the beginning of mining and processing in the 18th century”], 12-e Tatishchevskie chteniya: materialy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii (Ekaterinburg, 19–20 noyabrya 2019 g.) [Twelfth Tatishchev readings: proceedings of the all-Russian scientific and practical conference (Yekaterinburg, November 19–20, 2019)], KVADRAT, Ekaterinburg, Russia, pp. 79–86.

- Pallas, P.S. (1773), Puteshestvie po raznym provintsiyam Rossiiskoi imperii [Journey Through Various Provinces of the Russian Empire], Part 1, Pri Imperatorskoy Akademii nauk [At the Imperial Academy of Sciences], St Petersburg, Russia.

- Pashkova, T.L. (2014), Imperator Nikolai I i ego sem’ya v Zimnem dvortse. Chast’ vtoraya (1838–1855) [Emperor Nicholas I and his family at the Winter Palace. Part Two (1838–1855)], Izdatel’stvo Gosudarstvennogo Ermitazha [State Hermitage Publishing], St Petersburg, Russia.

- Semyonov, V.B. (1987), Malakhit. Tom 2. Khronika. Dokumenty. Kommentarii [Malakhit. Volume 2. Chronicle. Documents. Comments], Sredne-Ural’skoe knizhnoe izdatel'stvo [Middle Ural Book Publishing House], Sverdlovsk, USSR.

- Slavina, T.A. (2017), Konstantin Ton: v dvuh knigah. Kniga pervaya: Arkhitekturnye postroiki i restavratsiya [Konstantin Ton: in two books. Book one: Architectural constructions and restoration], Izdatel’skii dom Rudentsovykh [Rudentsov Publishing House], Moscow, Russia, 2017.

- Tsariova, S.M. (2020), “Ital’yanskie skul’ptory Kampioni v Moskve v kontse 18 i v 19 veke” [“The Italian sculptors Campioni in Moscow at the end of the 18th and in 19th century”], Zhivoe nasledie pamyati: kollektivnaya monografiya [Living legacy of memory: the collective monograph], Institut Naslediya [Institute of Heritage], Moscow, Russia, pp. 614–644.

- Valmont de Bomare, J.-Ch. (1768), Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, contenant l'histoire des animaux, des végétaux et des minéraux, et celle des corps célestes, des météores et autres principaux phénomènes de la nature, avec l'histoire et la description des drogues simples tirées des trois règnes et le détail de leurs usages dans la médecine, dans l'économie domestique et champêtre et dans les arts et métiers, par M. Valmont de Bomare, ..., vol. 6, Lecomb Librairie, Paris, France.

- Vel’tman, A.F. (1851), Opisanie novogo imperatorskogo dvortsa v Kremle Moskovskom [Description of the new Imperial Palace in the Moscow Kremlin], Tipografiya A. Semena [A. Semen’s Printing House], Moscow, Russia.

- V’yueva, N.A. (2002), “Istoriya oformleniya inter’erov Bol’shogo Kremlevskogo dvortsa v arkhivnykh dokumentakh” [“The history of interior decoration of the Grand Kremlin Palace in archival documents”], Vestnik arkhivista [Archivist Bulletin], Moscow, Russia, 2002, No. 4‒5 (70‒71), pp. 147–165.

- Zek, Yu.Ya. (2008), “Nikolai Nikitich Demidov i ego zakazy frantsuzskim bronzovshchikam (1801–1828 gg.)” [“Nikolai Nikitich Demidov and his orders from French bronze makers (1801‒1828)”], Demidovskij vremennik: istoricheskii al’manakh [Demidov yearbook: historical almanac], Book II, Demidovskij institute [Demidov Institute], Ekaterinburg, Russia, pp. 635–697.

[1] Специфика малахита (хрупкость, наличие каверн и лакун в блоках, неравномерное качество рисунка и цвета) сделали мозаику (покрытие основы тонким слоем камня) единственно возможным способом его использования. Для создания необходимого скульптурного решения коринфских капителей мастера сначала покрывали металлическую основу подобранными кусками малахита, а затем выполняли по камню резьбу, создавая пластический рисунок листьев и завитков.

[2] Все их перечислять не имеет смысла, т.к. в них не содержится интересующих нас сведений.

[3] РГИА Ф. 472. Оп. 3. Д. 378. Фонд Канцелярии Министерства Императорского Двора. Дело о сооружении Кремлевского дворца. Часть IV.

[4] Московский городской листок. М., 1847. № 26. (3.2.1847). С. 1.

[5] Указатель третьей в Москве выставки российских мануфактурных изделий 1843 года. М.: В типографии С. Селивановского, 1843. № 421.

[6] РГИА Ф. 472. Оп. 3. Д. 378. Л. 169.

[7] Брекчия (ит. Breccia – ломка) – способ заполнения пространства между монолитными элементами малахитовой мозаики мастикой, созданной на основе клеящего вещества, малахитовой пудры (для цвета) и разной величины маленьких кусочков малахита. При последующей полировке эти участки напоминают рисунок брекчий – горных пород, сложенных из сцементированных обломков.

[8] С.П. Кампиони не дожил до окончания строительства дворца. После его смерти в 1847 г. мастерскую возглавил и продолжил все работы его сын Александр Сантинович. В 1849 г. он получил серебряную медаль за участие в постройке дворца и продолжил выполнять во дворце мраморные работы, в частности чистить и реставрировать камины, что дало ему право в 1866 г. получить звание Поставщика Императорского двора [Царева 2020, с. 642–643].

[9] РГИА Ф. 472. Оп. 3. Д. 378. Л. 169 об.

[10] РГИА Ф. 472. Оп. 3. Д. 378. Л. 170-170 об.

К иллюстрациям

Ил. 1. Отсканировано из книги: [Будрина, 2013, с. 282].

Ил. 2. Источник: https://digital.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/02.+drawings/317882

Ил. 3. Отсканировано из книги: [Вельтман 1851, л. 7].

Ил. 4. Отсканировано из книги: [Славина 2017, с. 423].

Ил. 5. Отсканировано из книги: [Славина 2017, с. 418–419].

Ил. 6. Отсканировано из книги: [Славина 2017, с. 420–421].

Авторы статьи

Информация об авторе

Людмила А. Будрина, кандидат искусствоведения, доцент, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия; 620000, Россия, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; ludmila.budrina@gmail.com

Author Info

Ludmila A. Budrina, Cand. of Sci. (Art history), associate professor, Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia; 51 Lenin Av, 620000, Ekaterinburg, Russia; ludmila.budrina@gmail.com

Информация об авторе

София М. Царева, кандидат искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; son-trava@live.ru

Author Info

Sofia M. Tsariova, Сand. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; son-trava@live.ru