От Зодиака к Смертным грехам: связь астрологической символики и религиозной иконографии в одноименных графических сериях Эрте

Алёна Л. Пряникова

Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, Москва, Россия, dempu1re@inbox.ru

Аннотация

Персональный интерес Эрте в пространстве станковой графики не ограничивался проблемой изображения знака. Претворение образа обратно в логос расширило свое влияние в его творчестве от символа к сюжетам метафизического характера, которые художник интерпретировал в графических сериях «Драгоценные камни» (1969), «Знаки Зодиака» (1982) и «Семь смертных грехов» (1983). В рамках данной статьи рассматриваются истоки интереса Эрте к повествовательности в изобразительном искусстве, его обращение к сюжетам астрологии и религии, взаимосвязь которых обрела воплощение в анализируемых графических сериях.

Ключевые слова:

Эрте, графические серии, визуальный нарратив, риторика образов, знаки и символы в изобразительном искусстве

Для цитирования:

Пряникова А.Л. От Зодиака к Смертным грехам: связь астрологической символики и религиозной иконографии в одноименных графических сериях Эрте // Academia. 2025. № 1. С. 187−195. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-187-195

From The Zodiac to Deadly Sins: the connection between astrological symbolism and religious iconography in Erté’s eponymous graphic series

Alena L. Pryanikova

Moscow State Art Institute named after Vasil Surikov, Moscow, Russia, dempu1re@inbox.ru

Abstract

Erté’s personal interest in graphic art extended beyond the problem of sign images. The transformation of the logos into an image expanded its influence in his creativity from symbols to metaphysical themes, which he explored in the graphic series «Precious Stones» (1969), «Zodiac Signs» (1982), and «Seven Deadly Sins» (1983). This article explores the origins of Erté’s interest in narrative in the fine arts, as well as his attraction to astrological and religious themes, which are embodied in these analyzed graphic series.

Keywords:

Erté, graphic series, visual narrative, rhetoric of images, signs and symbols in visual art

For citation:

Pryanikova, A.L. (2024), “From The Zodiac to Deadly Sins: the connection between astrological symbolism and religious iconography in Erté’s eponymous graphic series”, Academia, 2025, no 1, рр. 187−195. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-187-195

Графические серии «Алфавит» (1927–1967), «Цифры» (1968), «Драгоценные камни» (1969), «Знаки Зодиака» (1982), «Семь Смертных грехов» (1983), являющиеся яркими образцами художественного наследия Р.П. Тыртова (1892‒1990), творившего под псевдонимом Эрте, в первую очередь известны проблематикой изображения разнообразных знаковых систем. Современники начала[1] и конца ХХ века отмечали в качестве одной из наиболее привлекательных форм таланта Эрте прежде всего способность к созданию символов.

Несмотря на значительный объем разносторонних исследований, посвященных наследию художника, графические серии до сих пор не удостаивались специального научного осмысления. Созданным до 1974 года графическим сериям был посвящен альбом[2] с небольшим предисловием Саломе Эшторик, бегло сообщающим о технике и качествах художественной манеры Эрте и перечисляющим включенные в издание произведения, отобранные по принципу «визуального баланса и концепции расположения человеческой фигуры»[3] в композиционном решении работ. Попытку сфокусироваться на исследовании серии «Алфавит» в разные годы предпринимали Морган Фальконе [Falconer 2018, p. 7] и Ролан Барт, сосредоточившийся в том числе на числовой серии художника в попытке разобраться в семиотической идее и программных задачах работ языка стиля Ар Деко [Барт 1998, с. 24]. Литеры, числа, минералы, представители зодиакального пояса и даже смертные грехи в композициях графических серий приводятся к единому знаменателю антропоморфного образа знака или символа. Однако со-настраивание на подобное восприятие, на наш взгляд, уместно лишь по отношению к первым двум графическим сериям художника – «Алфавит» и «Цифры».

Предпринятые Р.П. Тыртовым усилия для создания персонального функционирующего языка подготовили основы для следующих графических циклов, внимание в которых сосредоточено на повествовательных действиях в рамках метафизических сюжетов. Перемены фиксируются не только в круге тем, но и в композициях графических листов. Нарастание декоративного начала усиливается обилием атрибутов, добавленных художником в изобразительное поле с целью представления пространства, обстановки, времени и формирования субъективной авторской эмоциональности в рамках представленных сцен.

Исток данной траектории развития станковых проектов заметен уже в решении «Цифр», пространство черного фона которых рассыпается начертаниями чисел в противовес ранее незыблемому фону графических листов с изображением литер. Этим шагом Эрте обнаруживает новые пространства, необходимые для обогащения и всеобъемлющей организации повествования. Графические серии «Драгоценные камни», «Знаки Зодиака» и «Семь смертных грехов» находятся на грани иллюстрирования и столкновения нарративов мифологических, астрологических, а также религиозных размышлений художника.

Несмотря на гламурную, порой даже порочную ауру, окружавшую профессиональные проекты и жизнь Р.П. Тыртова, он был воцерковленной личностью и считал религию глубоко личным делом, не требующим оглушительной демонстрации [Erté 1973, p. 37]. Подобное парадоксальное сочетание распространялось и на взаимодействие художника с астрологией и эзотерикой, которые не вступали в противоречие с его религиозными взглядами. Свои интересы и воззрения Эрте в полной мере демонстрировал лишь в пространстве личных проектов: в отдельных графических листах или графических сериях. Однако неравнодушие художника к метафизическим темам становилось подспудным материалом и в прикладных задачах, которые являлись переходными формами к будущим циклам.

Преемственность образов героев созвездий античной мифологии, постепенно вошедших в пространство сакральной и светской архитектуры посредством фресковой живописи, отмеченная Аби Варбургом, демонстрирует один из знаковых витков противоречивого взаимодействия «астрально-религиозной притягательности» [Варбург 2008, с. 195]. Интерес к астрологии, наравне с обращением к истокам культур, включается в характерное русло поисков искусства начала ХХ века в направлении возврата к ступеням развития человеческих знаний [Светликова, Калиновский, Фесенко 2019, с. 104] и попыток возвращения таинства природного символизма, утраченного в связи с технической революцией. Улавливая это противоречивое взаимодействие, Р.П. Тыртов помещает его в пространство графических листов, не запирая в статике тем или антропоморфных символов, но поддерживая синергию через повествовательность – прием, присутствующий в творчестве художника с начала иллюстрирования им периодических и книжных литературных изданий, хотя безусловно затрагивающий и его театрально-декорационную деятельность, связанную с феноменом синтеза искусств.

Не оформление, но декорирование изданий французского книжного Ар Деко[4] психологически личными для иллюстраторов образами, выступающими визуальными контрапунктами к темам текстов, характерно и для персонального подхода Эрте к проблемам иллюстрации. Продумывая оформление для разнообразных романов и рассказов, художник вместо изображения событий, происходящих по сюжету, визуализировал высказанные автором произведения мысли [Erté 1973, p. 92]. При избрании иного пути иллюстрирования вопрос о повествовательности в композициях станковой графики Р.П. Тыртова не мог возникнуть в принципе, поскольку следование точным формулировкам мифов или заповедей исключило бы субъективные эмоции и оценки художника, формирующие нарратив графических циклов.

Центральной серией, которой логически предшествуют и следуют остальные, являются «Знаки Зодиака». Обострившийся интерес к магической стороне культуры имел невиданную популярность в межвоенный период [Броль 2001, с. 147], что способствовало появлению специализированных периодических изданий и рубрик астрологических прогнозов, оформителем которых выступил Эрте. Однако задолго до 1939 года – момента начала публикации в британском журнале The Sketch двенадцати композиций, иллюстрировавших астрологические прогнозы, Р.П. Тыртов уже поработал над созданием образов-ассоциаций драгоценных камней в эскизах костюмов и иллюстрациях к тематическим статьям. Минералы тогда не мыслились художником как талисманы представителей зодиакального круга, а наоборот, воспринимались повседневными элементами жизни великосветского общества, к которому он принадлежал. В качестве протозодиакальной темы «Драгоценные камни» предстают в одноименной графической серии. Спиритуалистическое мышление и религиозные убеждения встречаются в пространстве поздней сюиты «Семь смертных грехов», закрывающей метафизическое повествование Эрте. Раскрытие элементов композиций графических серий как последовательность взаимосвязи их тем становится равноправным поводом для размышлений. Разрабатывая визуальное повествование о персональных духовных императивах, Р.П. Тыртов счел необходимым привлечь внимание зрителя элементами, отсылающими к астрологической символике и культуре античности. Предшествующие Грехам антропоморфные персонификации Знаков Зодиака и Драгоценных камней по воле художника имеют в своих наборах как минимум по одному образу, связывающему их с религиозной иконографией.

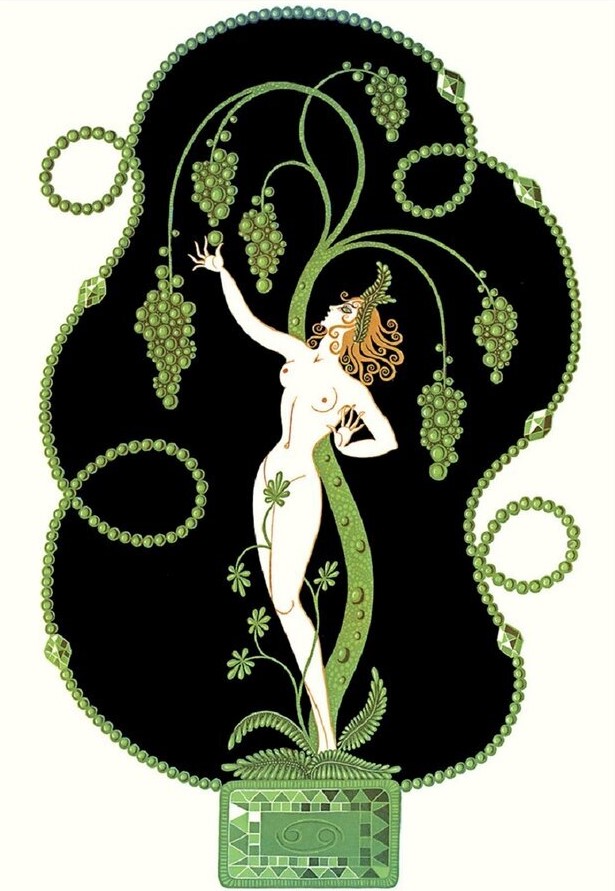

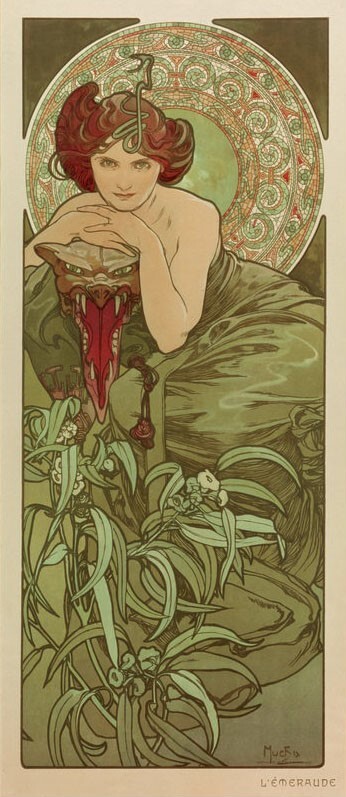

Виноградная лоза, один из сакральных символов христианства, наряду с феминным обликом драгоценного камня является ведущим композиционным звеном в пространстве графического листа «Изумруд» (ил. 1). Созданные сразу после знаковых серий «Драгоценные камни» служат переходным пространством, являющим зрителю символ и повествование о первом пункте встречи астрологии и религии. Встревоженная полуобнаженная девушка под сенью виноградных лоз первично может быть ассоциирована с образом Менады. Разрабатывая собственные образы самоцветов в конце 1960-х годов, художник, вероятно, вспоминал о предшествующей по теме и технике исполнения серии «Драгоценные камни» (1900) Альфонса Мухи. Общность решений художника в выборе феминных образов и колористических палитр, отсылающих к индивидуальному цвету минералов, прерывается в решении представления мифологической составляющей драгоценных камней. Муха для этой задачи привлекает флореальные мотивы и Язык цветов, индивидуальная символика которых не только схожа, но и способна дополнить новые грани в восприятии минерала; Эрте же обращается к знакам Зодиака.

Облику Изумруда мастерами единодушно придано нечто, внушающее угрозу, но с разницей в ее источнике: к минералу Эрте опасность приходит извне, а минерал Мухи являет угрозу собственным видом. Символ змеи прослеживается в узорах мозаичного панно (ил. 2), в замысловатом головном уборе дамы, которая словно затаилась, опершись на хищный подлокотник с разверзнутой пастью пантеры, сложилась складками своего зеленого платья и гипнотизирует жертву. Если же этой жертвой, спустя практически 70 лет, было суждено стать Изумруду Эрте, согласно задумке художника, то трактовка образа его минерала приобретает иное значение, которое невозможно связать с оккультизмом и язычеством, но можно ассоциировать с первородным началом, что оказывается неожиданным для зрителя, теряясь за превалирующими складками античности. Характерный персонаж Эрте в облике Изумруда находится в процессе выбора. Несмотря на сомнение, выраженное в жестах рук – любопытство в тянущихся к виноградине пальцев левой руки и волнение предупреждающего жеста правой, – общая поза и композиция работы уверенно располагаются на твердыне настоящего драгоценного камня как на первооснове, в сердцевину которой художник помещает зодиакальное обозначение. Подверженность вихрю эмоций, приписываемая знаку Зодиака Рак, талисманом которого является Изумруд, выступает связью с мифологическими представлениями и вместе с тем показывает, что выбор героини может измениться в любой момент. Чем может являться ягода в руке минерала – символом пути к чистоте или содомским плодом? Раскрытие этой задачи мотивирует зрение становиться мышлением и подразумевает персональный выбор греха или благодати. Двойственность и эмоциональность восприятия – одни из важнейших инструментов, избранных Эрте для построения повествования о взаимодействии астрологии и религии.

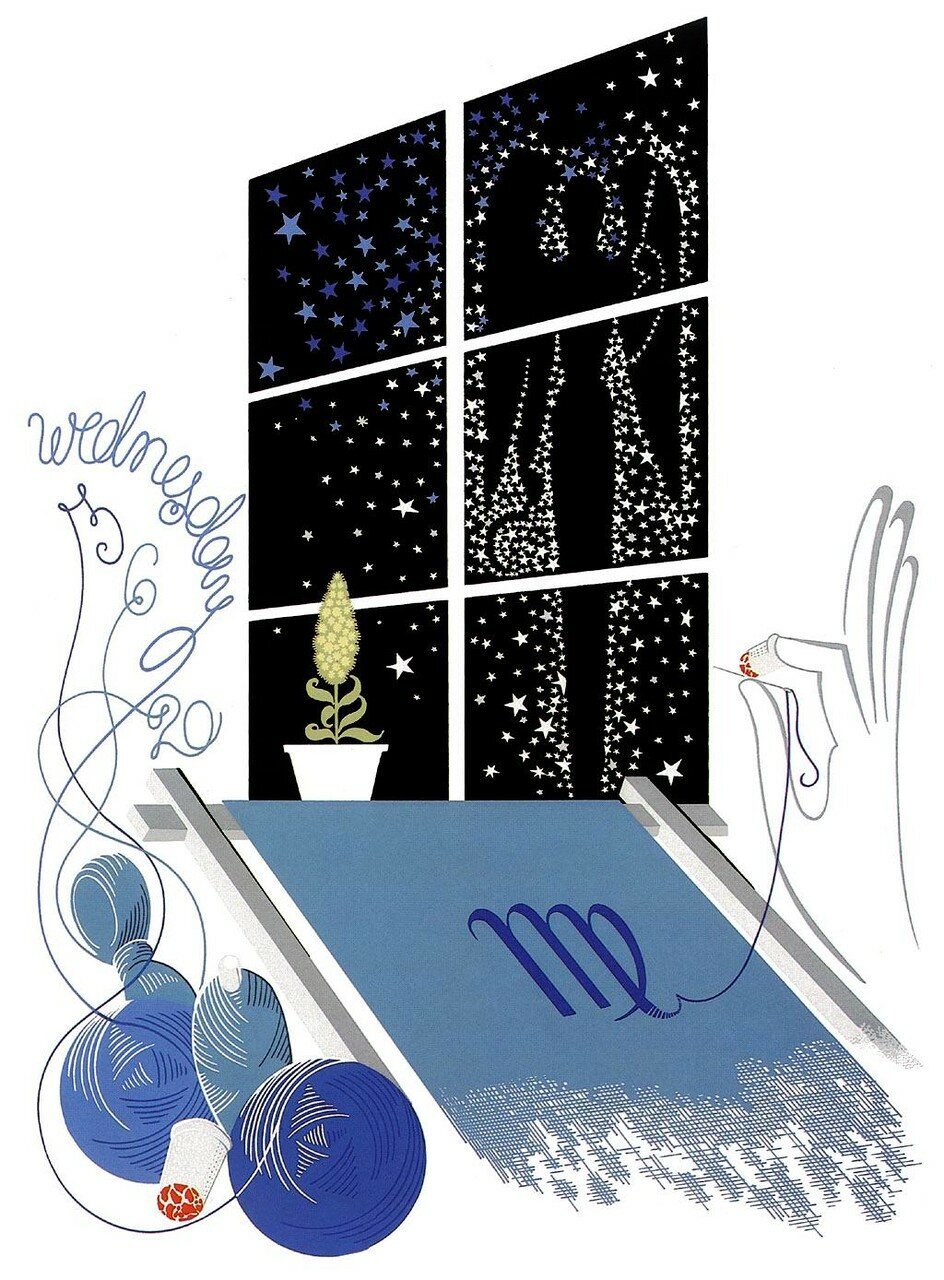

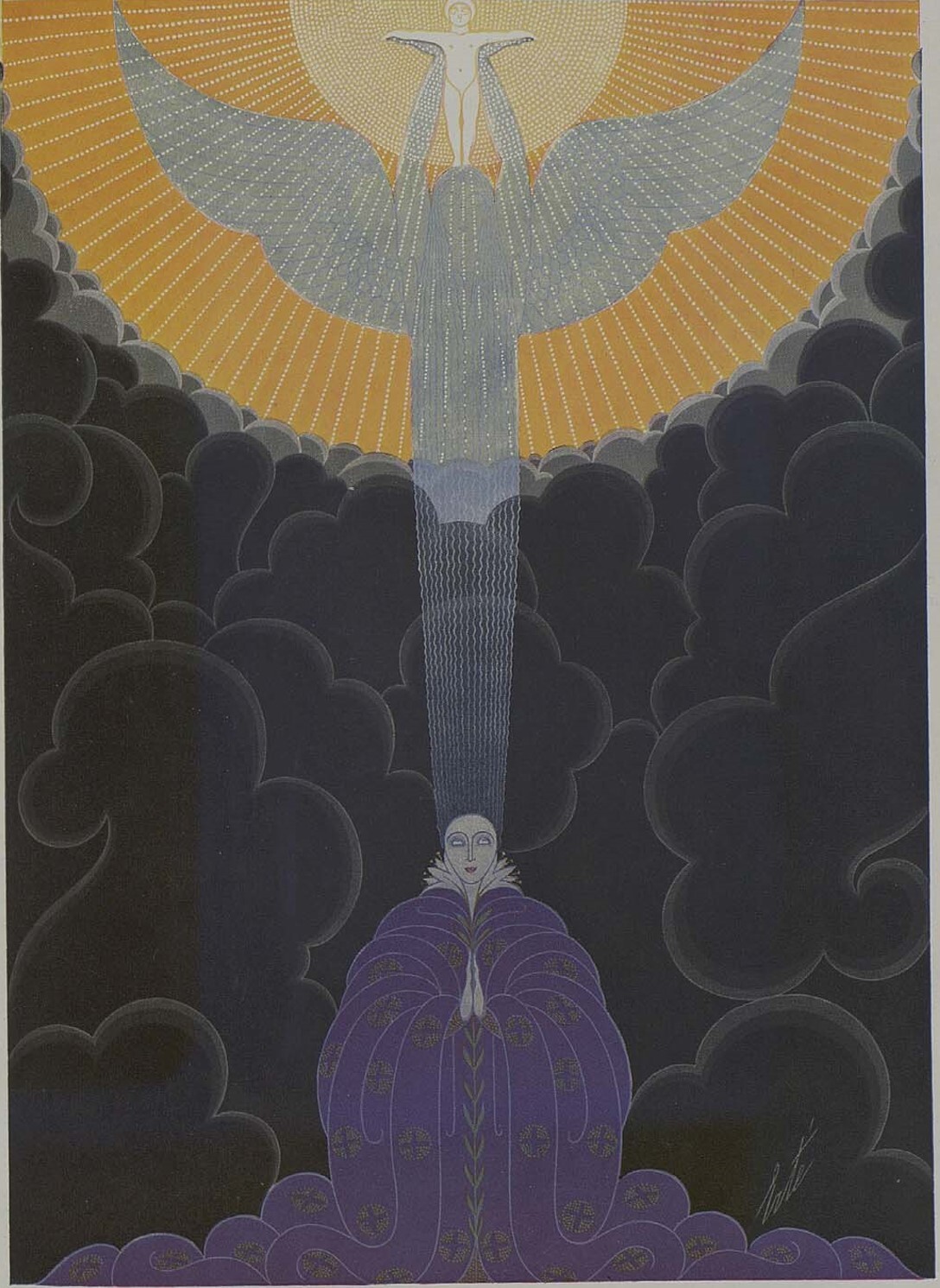

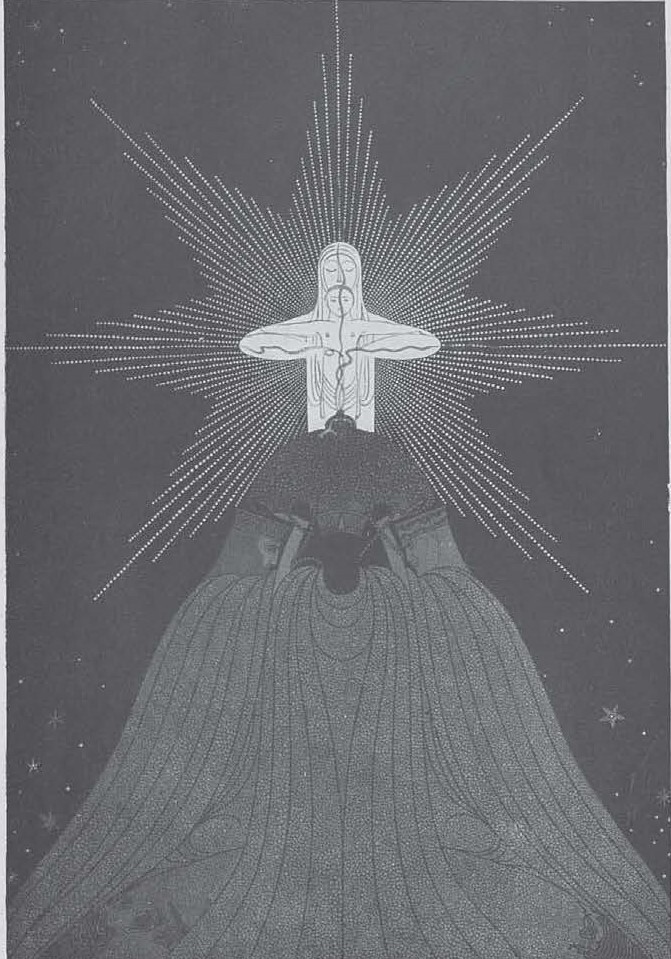

Легенды о созвездиях, соотносящихся с представителями зодиакального пояса, действительно составляют основу большинства композиций графической серии «Знаки Зодиака», часть которых была представлена шестью восстановленными эскизами, утраченными во время бомбардировки редакции журнала The Sketch. Однако графический лист «Дева» (ил. 3), несмотря на заявленную астрологическую тематику с превалирующим на переднем плане композиции зодиакальным символом, изначально содержит в себе мощный религиозный посыл. Выбирая между канонической иллюстрацией мифа о похищении Персефоны и неожиданным видением в Знаке Зодиака Дева буквального образа Богоматери, Эрте берется решать непростую задачу: представить Деву-Мадонну зрителю, не изображая ее, но обозначая аллюзией на обретение благой вести. Работа с сакральными темами не была для художника новой: ранее он представлял сюжеты «Благовещения» (ил. 4) и «Поклонения волхвов» (ил. 5) полностью погруженными в темноту ночи, в окружении созвездий и лучей света восходящего солнца.

В ранней композиции Эрте изобразил Марию в коленопреклоненной позе, держащей в руках стебель лилии, а над ней не имеющего физической формы ангела, намеченного тонкими линиями, связующими матерь и ее божественное дитя в ореоле солнечного диска. Многозначность, характерная для художника, проявляется в образе чаши Святого Грааля, основой которого является Дева Мария, стержнем – Архангел, а чашей – небесный рай. Задачей графического листа зодиакальной серии Эрте определил изложение действий от первого лица. Изображение повествования в данном варианте прекрасно удалось художнику: темнотой звездного неба за окном и ослепительным белым цветом жилища Эрте не только обозначил пространство, но и сформировал ночное время, в котором происходит явление. Образ «Девы» является в поле изображения лишь жестом руки, прежде занятой рукоделием, а ныне приветствующей приближение фигуры Ангела, очерченной звездами. Наиболее будоражащим атрибутом становится серп в руках Ангела – этот двоякий символ может отсылать к жатве Апокалипсиса или демонстрировать связь с каноническим мифом о Зодиаке через символ плодородия и земледелия Деметры. Цветок лилии художник также исключает из композиции и помещает на подоконник скромное растение. Проведение параллели с образом Пресвятой Девы Марии, как никакой другой графический лист, стремительно, подобно переходу в другое измерение, погружает зрителя в религиозное повествование.

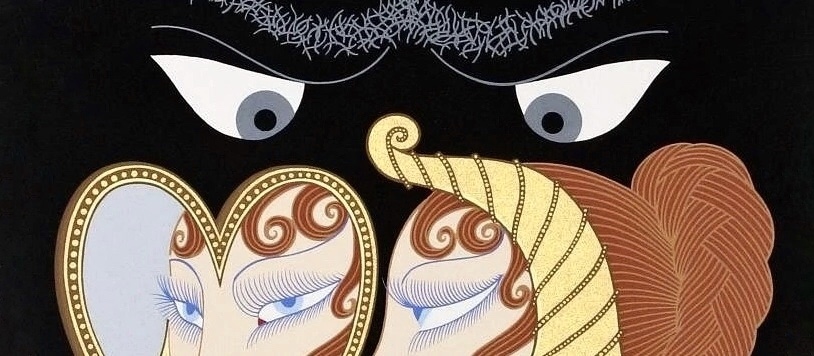

Составляя персональные визуальные воплощения «Семи смертных грехов», Р.П. Тыртов тесно связывал их с нравственными императивами. Издание графической серии он сопроводил введением, в котором обозначил свой выбор наиболее безнравственных пороков. Грех Зависти (ил. 6) напрямую связан с Десятой Заповедью – «не возжелай ничего, что у ближнего твоего» – этот порок открывает графическую серию. Описывая Зависть, художник обращает внимание на скрывающуюся в ней глубокую ненависть к себе; более того, «недоброжелательное отношение [с завистью] к чужому имуществу или преимуществам…» определяется им как «…более серьезное, чем ревность, ибо оно затрагивает все наши эмоции»[5]. Масштабный и всеобъемлющий вред греха Эрте определил в композиции графического листа пространством черного цвета маски, не выпускающей героиню за свои рамки. Инвидия, олицетворяющая Зависть в римской мифологии и западноевропейской трактовке Смертных Грехов, тесно связана со сглазом и магией ведьмовства [Warner 2000, p. 299] через этимологию слова invidere – «смотреть против, смотреть враждебно» [White 1878, p. 315]. Дама, любующаяся сама собой в зеркале и глубоко истязаемая пороком, напрямую связана и с языческими представлениями, и с оккультизмом, и с христианством. В данном случае Эрте не оставляет следа сомнению, он выражает однозначность в оценке и недопустимости порока, который не может быть принят как позволительная слабость в выборе грозди винограда Изумрудом. Античная маска только усиливает эффект отношения к греху, являясь инструментом, а не базой восприятия. Виноградная гроздь и мотив драгоценных украшений Инвидии вместе с зеркальной гладью предоставляют ей портал для возвращения к позиции выбора Изумруда и очищения через переход в измерение звездной ночи Благовещения Девы.

В пространстве рассмотренных графических серий Эрте удалось примирение сложно взаимодействующих в контексте реальной жизни тем астрологии и религии. Благодаря способности претворения образа обратно в логос, отточенной художником в процессе создания знаковых серий «Алфавит» и «Цифры», Эрте тонко ощущал символы и чувствовал потребность в более широком раскрытии контекста, скрывающегося за ними. Уважительное отношение художника к обеим областям позволило ему трансформировать их в психологически личные образы, выступающие визуальными контрапунктами к сферам сакральных и оккультных знаний. А иллюстративное повествование стало инструментом для приглашения зрителя к диалогу посредством графических серий и рассуждению о вероятности соприсутствия и взаимодействия противоположностей астрологической символики и религиозной иконографии.

Литература

- Барт 1998 – Барт Р. Буква в букву // Следы человека: Эрте (Роман Тыртов). Сост. В.А. Мильчина. М: Мир Знаний, 1998. С. 19–90.

- Броль 2001 – Броль Р.В. Астрология как историко-культурный феномен: специальность 24.00.01 «Теория и история культуры»: диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии / Броль Роман Валериевич. Москва, 2001. 236 с.

- Варбург 2008 – Варбург А. Итальянское искусство и мировая астрология в палаццо Скифанойя в Ферраре (1912‒1922) // Великое переселение образов: Исследование по истории и психологии возрождения античности. Пер. с нем. Е. Козиной. СПб.: Издательский дом «Азбука-классика», 2008. С. 193‒224.

- Светликова, Калиновский, Фесенко 2019 – Светликова И.Ю., Калиновский Н.А., Фесенко M.O. Небо и законы: астрономия, астрология и позитивизм на рубеже XX в. // Философия. Журнал высшей школы экономики. Том. 3. №. 4. 2019. С. 90‒112.

- Erté 1973 – Erté. Things I remember. An autobiography. Owen, London, 208 p., ill.

- Falconer 2018 – Falconer M. Alpha-Erté-Omega // Erté: Anniversary Exhibition, Fontanka, London, UK. 2018. P. 7‒8.

- Warner 2000 – Warner M., Monuments and Maidens: The Allegory of the Female Form, University of California Press, Berkeley, California, USA. 2000. P. 440.

- White 1878 – White T.J. Invidia // Latin-English and English-Latin Dictionary, Ginn&Heath, Boston, USA. 1878. P. 315.

References

- Barthes, R. (1998), Bykva k bykve [Letter to letter], Translated by Milchina V.A., Sledy cheloveka: Erte (Roman Tyrtoff) [Signs of a man: Erté (Romain de Tirtoff)], Mir Znaniy [The world of knowledge], Moscow, Russia, pp. 19‒90.

- Brol, R.V. (2001), Astrologya kak istoryko-kulturnyi fenomen [Astrology as a historical and cultural phenomenon], Ph. D. Thesis, Moscow State Art and Cultural University, Russia.

- Erté (1973), Things I remember. An autobiography, Owen, London, UK, 208 p., ill.

- Falconer, M. (2018), Alpha-Erté-Omega, Erté: Romain de Tirtoff 1892‒1990, Fontanka, London, UK, рp. 7–8.

- Svetlikova, I.U., Kalinovsky, N.A. and Fesenko, M.O. (2019), “Nebo i zakony: astronomyia, astrologia i pozityvizm na rubezhe XX veka” [“The Sky and the Laws: astronomy, astrology and Positivism at the turn of the XX century”], Filosophyia. Zhyrnal vyshey shkoly economyki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics], vol. 3, no. 4, pp. 90–112.

- Warburg, A. (2008), Italyanskoe iskusstvo i mirovaya astrologia v Palazzo Skifanoya v Ferrare (1912‒1922) [Italian Art and World Astrology at Palazzo Schifanoia in Ferrara (1912‒1922)], Translated by Kozina E., Velikaya migratzya obrazov: Issledovanye isstoryii i psikhologii vozrozdenya antichnosty [The great migration of images: a study on the history and psychology of the Renaissance of Antiquity], Azbyka klassika, Saint Petersburg, Russia, pp. 193–224.

- Warner, M. (2000), Monuments and Maidens: The Allegory of the Female Form, University of California Press, Berkeley, California, USA, p. 440.

- White, T.J. (1878), Invidia, Latin-English and English-Latin Dictionary, Ginn&Heath, Boston, USA, p. 315.

[1] Feuillet M. Causerie D’un Amateur D’art Erté Peintre Idéaliste // Le Gaulois artistique, 1927, no. 7, p. 98.

[2] Estorick S. Erté Graphics // Erté Graphics: Five Complete Suites, Dover Publications, New York, USA, 1978, 48 p. ill.

[3] Ibid., p. 1.

[4] Башмаков М.И. ART DECO и французская иллюстрированная книга // Ар Деко. Книги из собрания Марка Башмакова: каталог выставки / Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018, с. 20.

[5] Erté Introduction // Portfolio The Seven Deadly Sins, Tristar Publishing Ltd., New York, USA, 1983, p. 2.

Авторы статьи

Информация об авторе

Алёна Л. Пряникова, аспирант, Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, Москва, Россия; 109004, Москва, Товарищеский пер., д. 30; dempu1re@inbox.ru

Author Info

Alena L. Pryanikova, postgraduate student, Moscow State Academic Art Institute named after V.I. Surikov, Moscow, Russia; 30 Tovarishchesky Lane, 109004 Moscow, Russia; dempu1re@inbox.ru