«Передвижничество» как буржуазное искусство в опытной комплексной марксистской экспозиции Третьяковской галереи

Никита П. Ерофеев

Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия, ErofeevNP@tretyakov.ru

Аннотация

На рубеже 1920-х‒1930-х годов в советских музеях история искусства стала изучаться через призму социологии. Статья посвящена феномену марксистских экспозиций в Третьяковской галерее и его влиянию на восприятие передвижничества. Молодой искусствовед А.А. Федоров-Давыдов (1900–1969) стал куратором новой «опытной комплексной марксистской экспозиции», в которой произведения художников второй половины XIX века рассматривались как искусство «эпохи промышленного капитализма».

Ключевые слова:

марксистские экспозиции, Третьяковская галерея, Федоров-Давыдов, передвижники, «Иван Грозный и сын его Иван…»

Для цитирования:

Ерофеев Н.П. «Передвижничество» как буржуазное искусство в опытной комплексной марксистской экспозиции Третьяковской галереи // Academia. 2025. № 1. С. 150−168. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-150-168

“Peredvizhnki” as bourgeois art in The Experimental Complex Marxist Exhibition at the Tretyakov Gallery

Nikita P. Erofeev

State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia, ErofeevNP@tretyakov.ru

Abstract

At the turn of the 1920s–1930s, the history of art in Soviet museums began to be studied through the lens of sociology. This article examines the phenomenon of Marxist exhibitions at the Tretyakov Gallery and their impact on the perception of “Peredvizhniki” movement. The young art historian A.A. Fedorov-Davydov (1900–1969) became the curator of the new “experimental comprehensive Marxist exhibition”, in which the works of artists from the second half of the 19th century were interpreted as the art of the “industrial capitalism era”.

Keywords:

Marxist Exhibitions, Tretyakov Gallery, Fedorov-Davydov, Peredvizhniki, “Ivan the Terrible and his son Ivan…”

For citation:

Erofeev, N.P. (2025), “Peredvizhniki” as bourgeois art in The Experimental Complex Marxist Exhibition at the Tretyakov Gallery, Academia, 2025, no 1, рр. 150−168. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-150-168

Идея переноса акцента на классовые взаимоотношения в изучении художественных процессов возникла в европейской публицистике еще в середине XIX века[1]. Постепенно помимо теоретических поисков по осмыслению связей искусства и общества стали звучать призывы перейти к практическим действиям. Многие считали, что необходимо пересмотреть не только систему координат в искусствознании, но и реальное положение дел, при котором музеи были недоступны для большинства слоев общества. Бельгийский социалист Эмиль Вандервельде писал в статье «Социализм и искусство»: «После того, как “интеллигентные” работники, выбравшись из своих мастерских и рабочих кабинетов, открыли, что существует пролетариат, способный интересоваться не только вопросом о хлебе насущном, но также и другими вещами, поднялось много разговоров об искусстве для народа и народном искусстве»[2]. Немецкий художник-коммунист Георг Гросс также осуждал недоступность художественного наследия для рабочих и с иронией отмечал: «Для многих искусство является своего рода бегством из этого “вульгарного” мира на лучшую планету, в лунную страну фантазии, в чистый рай»[3]. В Советской России от мысли о доступности искусства для трудящихся достаточно скоро пришли к тому, что важна не только открытость музея, но и прямое взаимодействие с посетителем, которое должно соответствовать общему курсу партии и правительства. Взгляд на историю искусства через призму идеологии стал обязательным элементом экскурсионной работы.

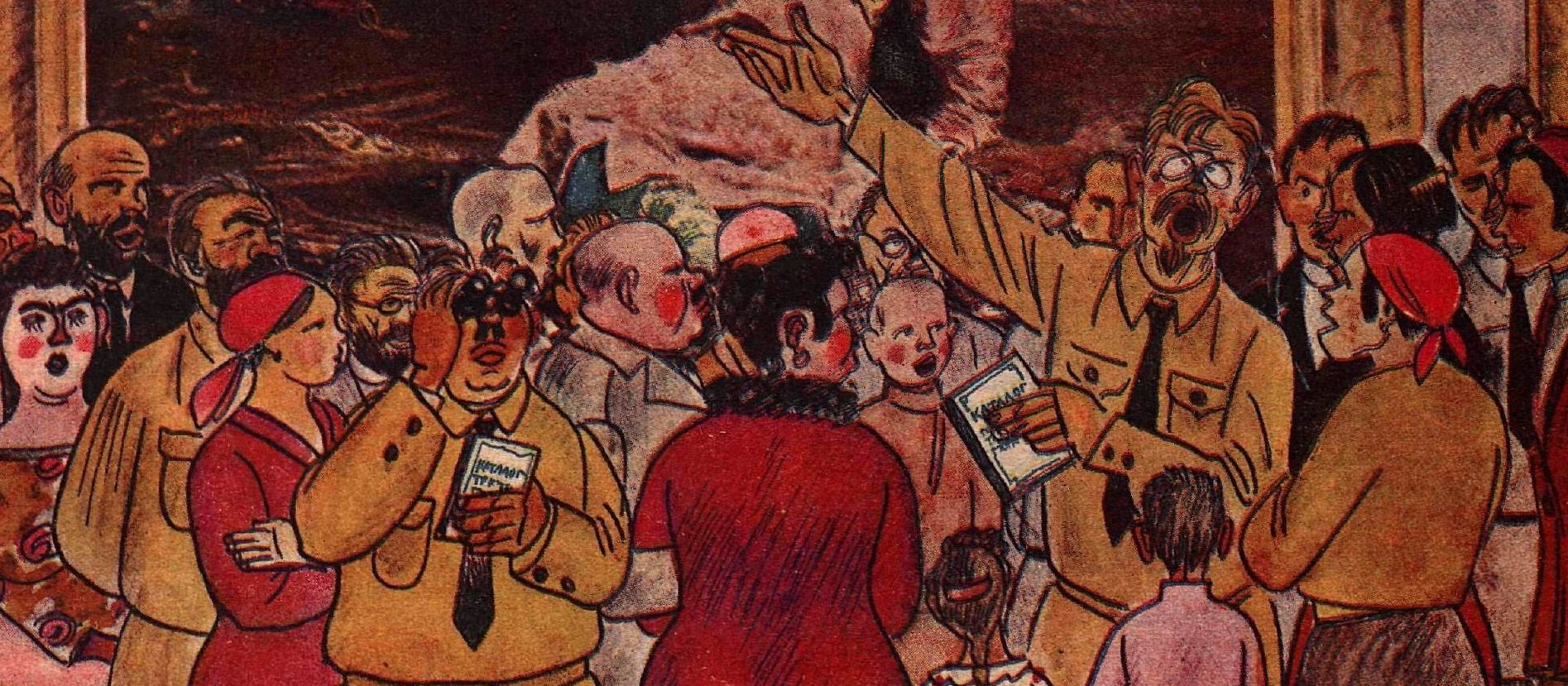

В одном из номеров журнала «Крокодил» за 1928 года удостоился откровенного высмеивания такой рассказ о репинской картине «Иван Грозный и сын его Иван…» (ил. 1). Карикатура под названием «Научное обоснование» сопровождалась цитатой «руководителя» группы: «Здесь, дорогие товарищи, вы видите хищника мирового империализма, перегрызшего глотку другой акуле. На мрачном фоне средневековья развертывается перед нами яркая картина бешеной борьбы за новые рынки, за новые колонии, из которых и были выкачаны жадным царизмом ценности в виде тех ковров, которые покрывают пол нарисованной комнаты»[4]. Стоит отметить, что здесь критике подвергается не принцип марксистского толкования искусства, а скорее «безграмотность» экскурсоводов.

Схожий образ музея можно найти в романе «12 стульев», написанном в 1927 году. Для Ильи Ильфа и Евгения Петрова политизированный подход к экспозиции являлся предметом сатиры, как и многие другие приметы современности с ее двоемыслием, бюрократизацией, новоязом и штампованными лозунгами, существующими в декорациях старого мира. При описании прогулки по «Музею мебельного мастерства» герои слышат «гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи-Сез»[5]. В данном контексте понятийный аппарат нового разговора с аудиторией становился поводом для иронии[6]. Однако подобный взгляд на наследие прошлого порой вызывал у современников полярные мнения: далеко не все находили в этих обстоятельствах повод для смеха.

Иное отношение к проблеме музейной «советизации прошлого» встречается в рассказе Алексея Николаевича Толстого «Гобелен Марии-Антуанетты» 1928 года. Здесь читатель сталкивался скорее с осторожной критикой новой терминологии с нотками ностальгии. В роли рассказчика выступил сам гобелен как экспонат Александровского дворца и свидетель двух революций. Воспоминания главного героя разворачивались на фоне судьбы его первой и последней владелиц – французской королевы и российской императрицы. Его полное красноречивого драматизма повествование внезапно обрывается: «Посетители дворца-музея, в парусиновых туфлях поверх валенок, на минуту останавливаются передо мной, и руководитель говорит: ‒ А это образец продукта крепостного производства, относящийся к самому началу борьбы между земледельческим капиталом и капиталом торгово-промышленным»[7]. Резкий контраст между историей гобелена и «резюме» в финале произведения переносит читателя из эпохи «старого режима» в советское настоящее с его прямолинейным формализмом в трактовке искусства прошлого.

Однозначное неприятие этой парадигмы транслирует Михаил Афанасьевич Булгаков в рассказе «Ханский огонь» 1924 года. Сюжет строится вокруг приезда инкогнито князя-эмигранта в свое бывшее имение[8]. Социологические пассажи об истории его семьи и в целом музеефикация усадьбы вызывают у аристократа настолько ярое отторжение, что уходя, он поджигает дом. Предоставив своему герою право на возмездие, автор напоминает читателю не столько о нелепости политизированного взгляда на историю, сколько о насилии и лжи, пропитывавших советскую музейную модель.

Отражение этой тенденции в литературе 1920-х годов говорит о повсеместном внедрении новых принципов работы с посетителями. Для Третьяковской галереи, для которой ключевым элементом собрания являлась живопись второй половины XIX века, этот процесс диктовал новые правила. Соблазн рассматривать искусство передвижников сквозь призму исторических процессов был напрямую связан с творчеством самих художников, однако пафос их народнических сюжетов стал звучать принципиально иначе после революции. С одной стороны, передвижничество воспринималось как явление, предвосхитившее создание государства рабочих и крестьян. С другой ‒ место художника в социальной иерархии царской России предполагало его взаимодействие с капиталистической системой, что будто бы превращало его в союзника народных угнетателей. В тоже время один из основоположников советской социологии искусства Владимир Максимович Фриче утверждал, что «не кто иные как художники наиболее остро переживали это ненормальное положение, когда искусство превратилось из потребности всех в потребность для немногих»[9].

Подобные противоречия требовали объяснения и интерпретации в экспозиции. Необходимость обозначить «социальные корни» произведений выражалась в проведении немногочисленных выставок, организованных по тематическому принципу. Первыми такими попытками стали проекты 1924 и 1925 годов с однотипными названиями: «Крестьянин в русской живописи» и «Женщина в русской живописи»[10]. Последняя выставка, приуроченная к празднованию 8 марта, включала картины Крамского, Прянишникова, Максимова и других авторов. Она была призвана продемонстрировать некоторые стороны «положения женщин в дореволюционное время, уяснив для зрителя противоречия буржуазного строя в вопросах личной, семейной и общественной жизни и в вопросах труда»[11]. Список показанных произведений свидетельствовал о формальном подходе к составу экспозиции, с опорой на сюжет, но без применения социологических принципов.

До какого-то момента уступки в сторону более актуальных для советской власти проектов носили символический характер. Обращаясь к терминологии того времени, «идеологические позиции остались здесь старыми, то есть буржуазно-идеалистическими» [Федоров-Давыдов 1929, с. 63–79]. Искусствоведы старой школы, чья профессиональная карьера сложилась до революции, чувствовали эти перемены, искали путь постепенной советизации галереи и мягкой интеграции принципов социологии искусства в музейную практику. Научная и просветительская жизнь музея продолжала развиваться в рамках принципов, заложенных Игорем Эммануиловичем Грабарем до революции.

О музейной атмосфере тех лет многое говорит эпизод из книги «Профили» Абрама Марковича Эфроса, занимавшего пост заведующего отделом нового и новейшего искусства[12]. В сентябре 1928 года он проводил экскурсию для Стефана Цвейга и был удивлен абсолютно равнодушным отношением знаменитого писателя к творчеству Сурикова[13]. Оказавшись у картины «Боярыня Морозова», иностранец спросил своего экскурсовода: «Это что-то важное?» Будто продолжая диалог с почетным гостем, искусствовед писал о литературном контексте времени создания произведения, достоинствах живописи и принципах работы художника. Особое значение для Эфроса имел подлинно национальный характер искусства Сурикова, который предстает в тексте как «самый русский из русских художников» и даже «рубеж земли русской». В этом эссе практически нет признаков советского. Искусствовед лишь вскользь упомянул о народничестве, причем в «старорежимных» формулировках: «Суриков ‒ это примитивное крестьянское движение, это революционность, которая не знает ни путей, ни целей, но принимает как благо всякое народное волнение уже потому, что иначе остается только пассивное страдание и умирание русского мужика»[14].

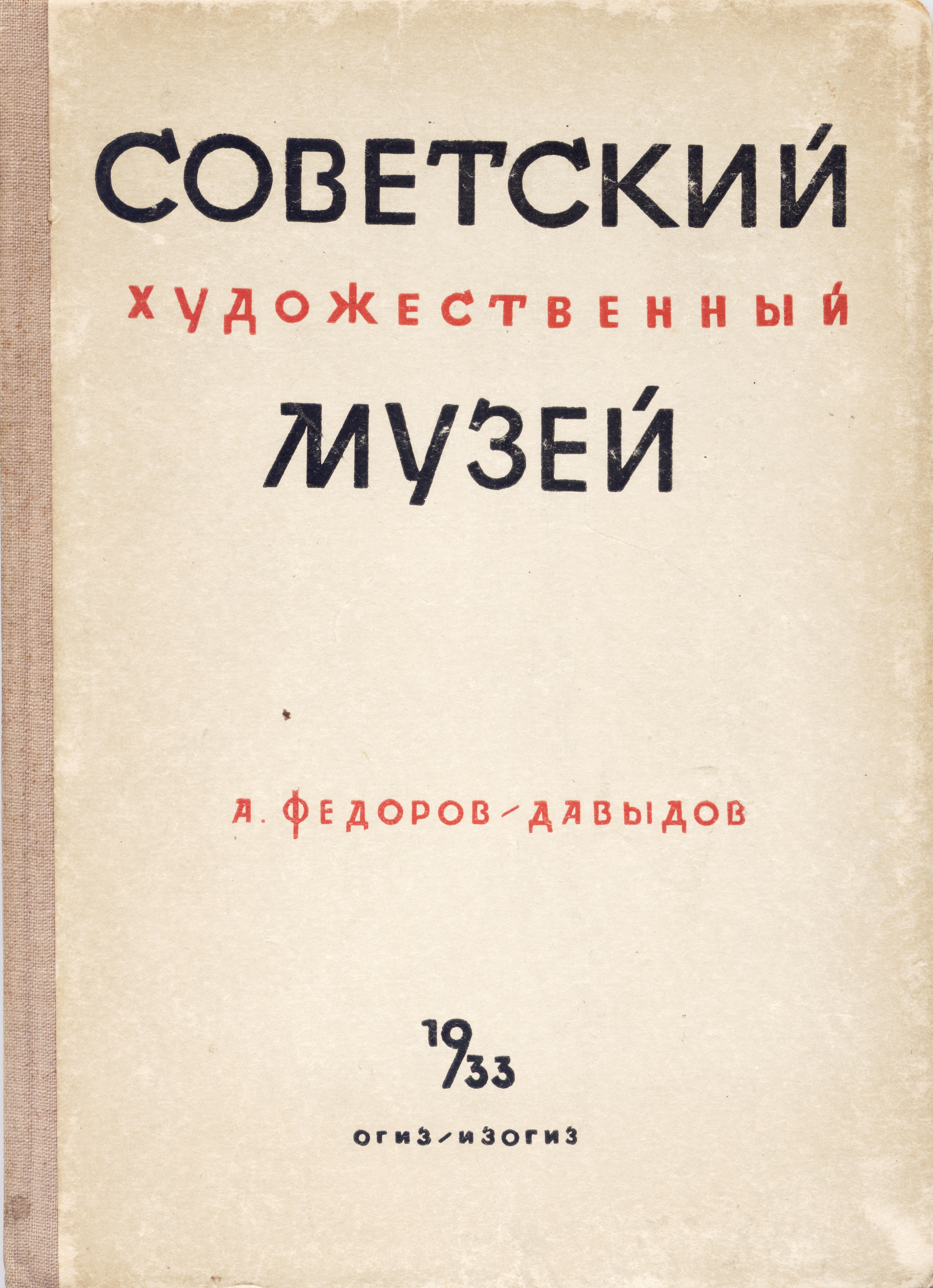

Совсем скоро подобная аполитичность стала совершенно неприемлемой для музейных работников (ил. 2). Стало анахронизмом писать о произведениях с национальными мотивами с подобным восхищением, так как обращение к истории страны, сказочным и мифологическим сюжетам трактовалось как проявление реакционных тенденций в обществе. Например, о Викторе Васнецове в изданиях Третьяковской галереи писали как о «представителе дворянской реставрации в искусстве», «черносотенном религиозном и сказочном живописце»[15].

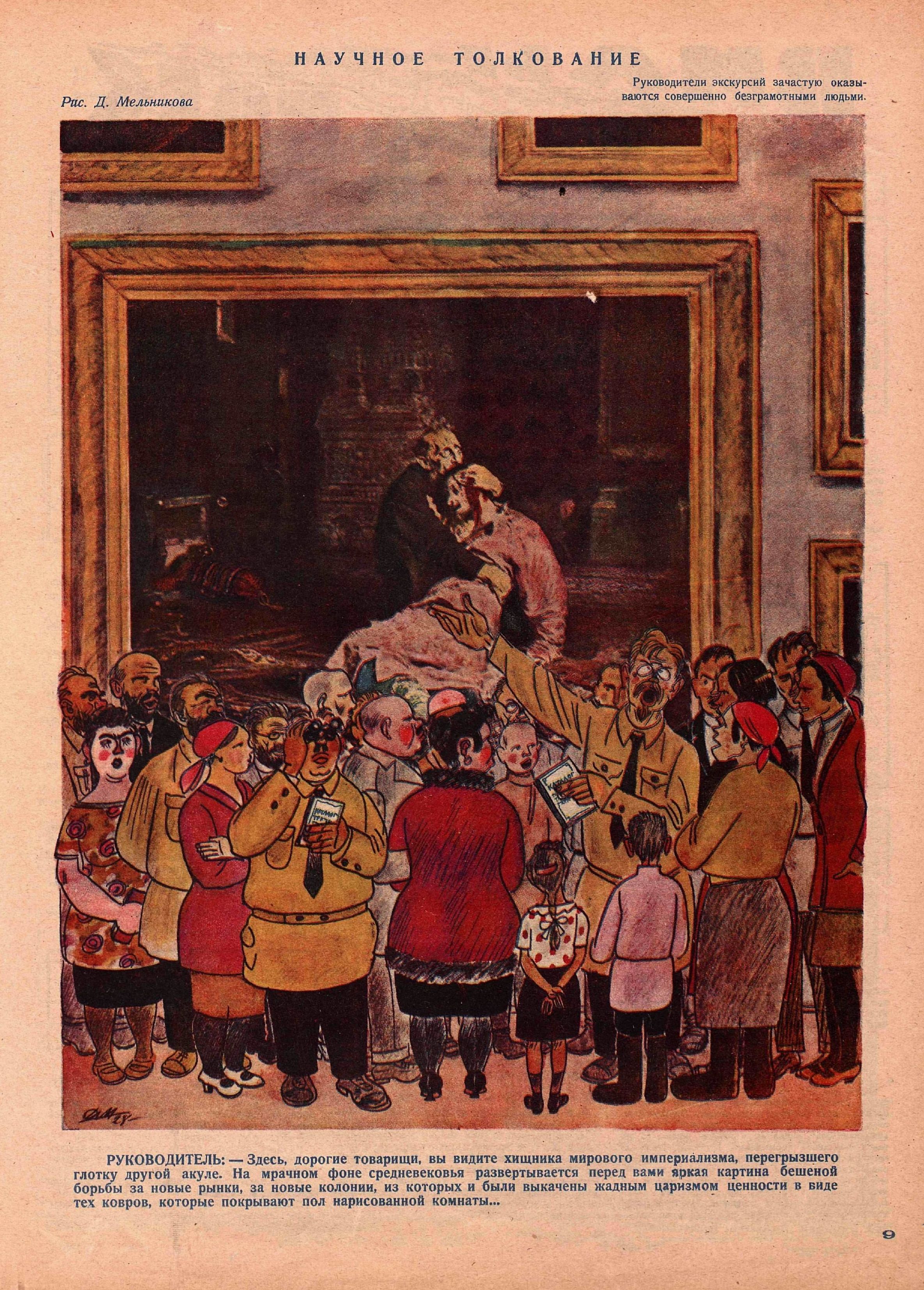

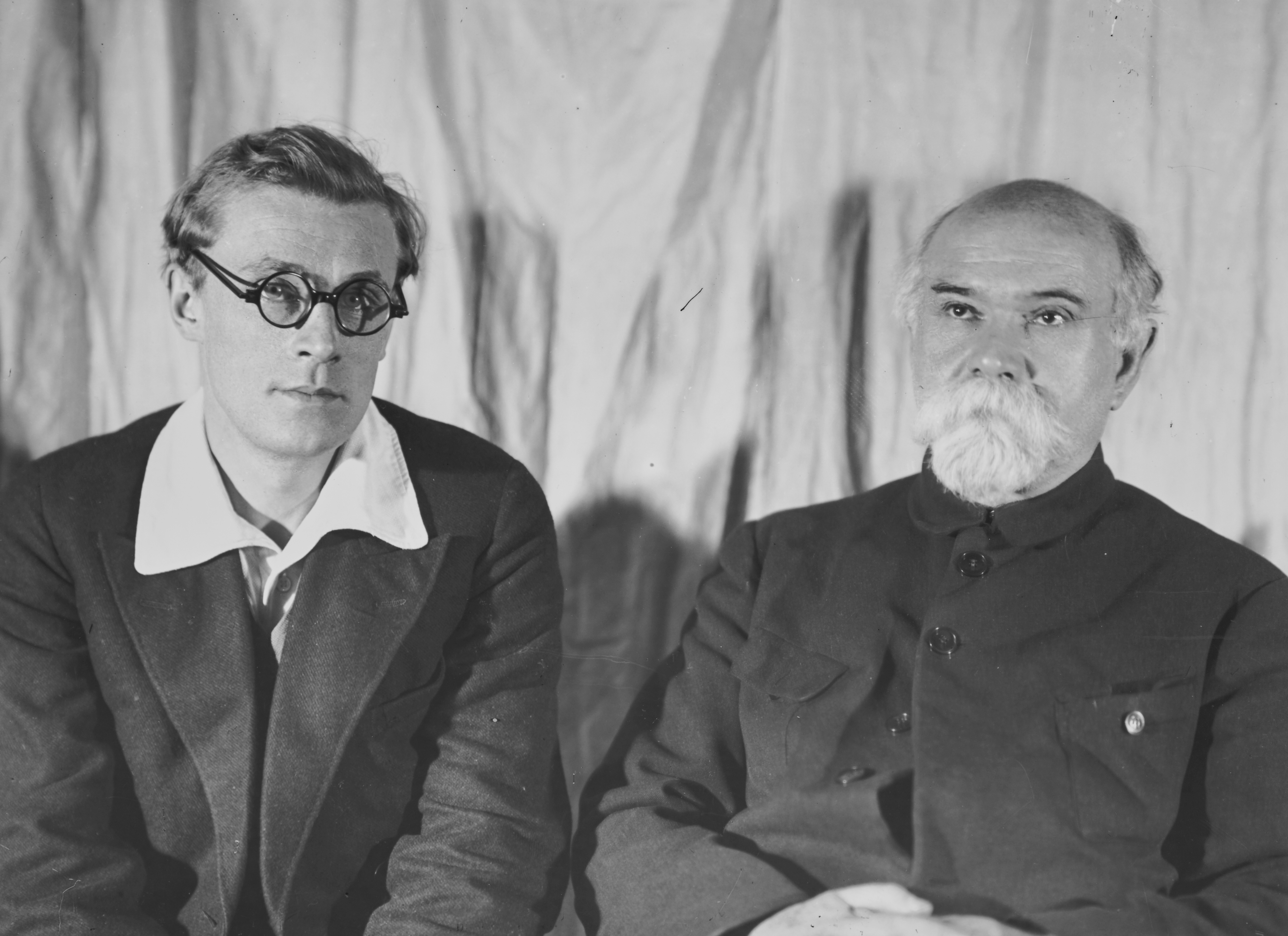

В 1925 году сотрудники Методическо-просветительного отдела, занимавшиеся в основном проведением экскурсий, начали проводить социологические опросы среди посетителей с целью выявления интересов аудитории (ил. 3)[16]. Во время осмотра залов посетителю было необходимо отметить самые запоминающиеся произведения. Среднестатистический зритель осматривал экспозицию за полтора часа, при этом перед каждой картиной он проводил несколько секунд[17]. Данные наблюдения показали, что представители всех социальных и возрастных групп уделяли наибольшее внимание искусству второй половины XIX века, а именно живописи передвижников.

В фотоархиве музея сохранились снимки стендов со столбчатыми диаграммами, на которых были визуализированы данные опросов красноармейцев и пионеров в 1928 и 1929 годах. Обе группы были разделены на подгруппы по принципу классового происхождения: рабочие, крестьяне и служащие. После экскурсии зрителей просили заполнить опросные листки и отметить понравившиеся экспонаты. Чрезвычайной популярностью пользовалась картина «Иван Грозный и сын его Иван…», лидировавшая с огромным отрывом и у детей, и у взрослых (хотя набор предлагаемых для оценки произведений был разный)[18]. За пять лет, с 1925 по 1930 годы, количество экскурсий для рабочих в год возросло с 962 до 2259 групп[19].

Рост интереса со стороны «массового пролетарского посетителя» стал поводом для пересмотра основ просветительской и выставочной работы. Программой реформы стала статья Алексея Александровича Федорова-Давыдова в журнале «Печать и революция». Опубликованный «в дискуссионном порядке» текст под названием «Принципы строительства художественных музеев» содержал тотальную критику музейной сферы, которая включала анализ истории крупных собраний, их системы комплектования, социального происхождения кадрового состава, экспозиционных стратегий, просветительской работы и т.д. Автор поднимал вопросы не только актуальной политической повестки, но и подвергал сомнению фундаментальные основы функционирования Третьяковской галереи и других музеев. По мнению «искусствоведа-практика», их ждали преобразования революционного масштаба, так как они возникли в иных социальных обстоятельствах и не отвечали новому общественному устройству. Это касалось и содержания экспозиций, которые рассматривались как отражение вкусов класса эксплуататоров: «Господство станковой живописи в буржуазном обществе породило такое же господство картинной галереи как основного, типического вида художественного музея» [Федоров-Давыдов 1929, с. 70].

Среди многих музейных работников данные тезисы вызвали определенные опасения. Сотрудники Третьяковской галереи восприняли их с недоверием, о чем вспоминал Лазарь Владимирович Розенталь, занимавшийся просветительской работой. Одно из обсуждений состоялось в июне 1929 года в Музее иконописи и живописи имени И.С. Остроухова, основатель которого читал лекцию или, скорее, делился воспоминаниями с молодыми экскурсоводами: «Заговорили на злобу дня, о появившемся в печати докладе Федорова-Давыдова. Там излагались основы новой, «марксистской» экспозиции художественных музеев. Доклад был весь боевой, с устрашающей цитатой из «18 брюмера» Маркса о проклятии наследия прошлого, висящем над человечеством. Мимо внимания Остроухова новые разрушительные идеи Федорова-Давыдова не могли пройти. О самом докладе он поостерегся высказываться. Но не стал скрывать своего возмущения выбором эпиграфа: ‒ Я, конечно, Карла Маркса изучать не изучал. Но в свое время читал его. И уж никак не могу допустить, чтобы он мог бы так относиться к прошлому. Ведь эта фраза выдернута из текста, и сказана она, верно, лишь в каком-то другом смысле» [Розенталь 2010, с. 423]. Коллекционер и художник опасался надвигающейся революции в сфере культуры. Его беспокойство было оправданно, так как музей его имени вскоре прекратил свое существование, а собрание было раздроблено и поделено между разными организациями[20].

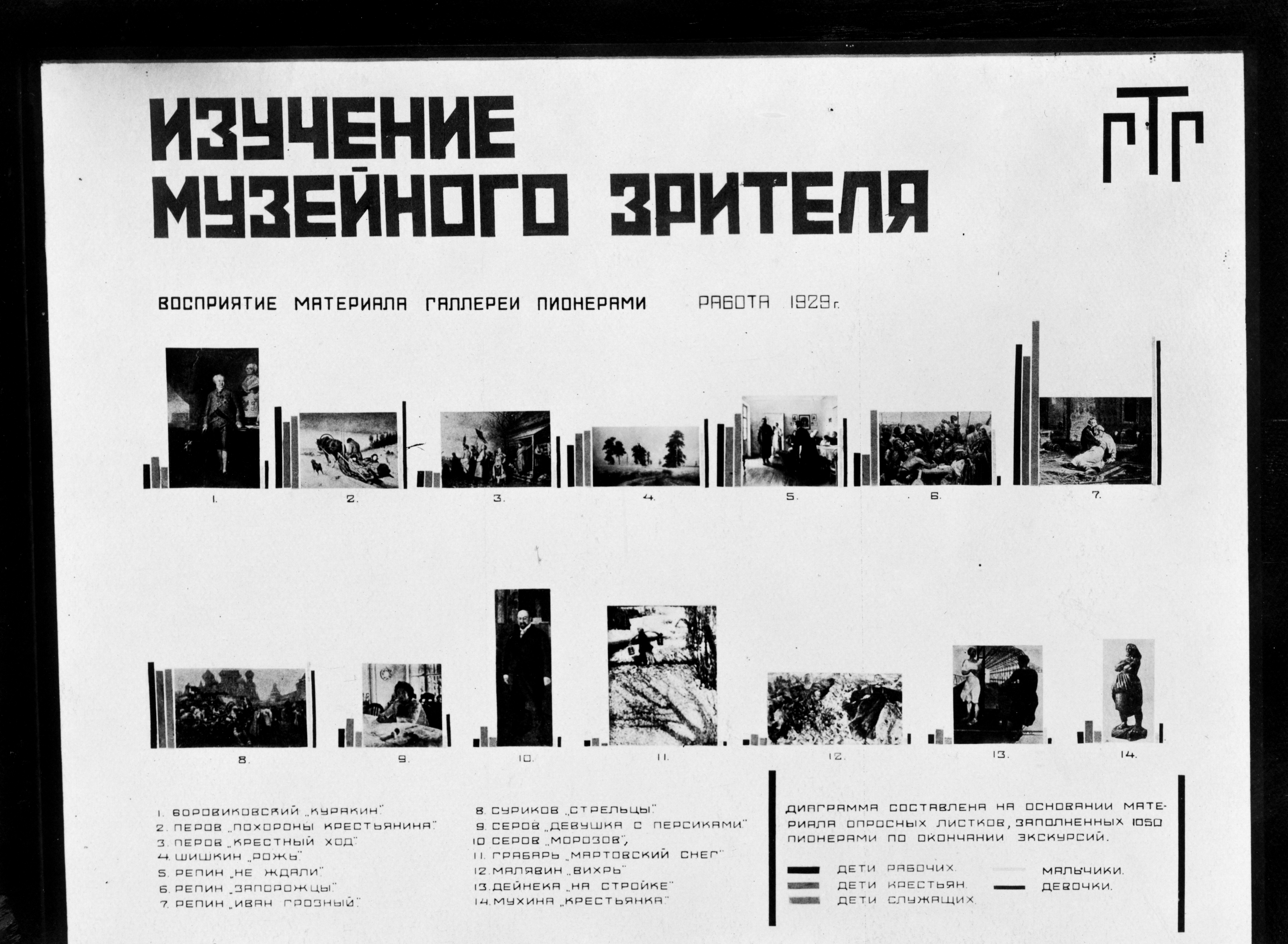

Смутившая Остроухова цитата звучала так: «Традиции всех умерших поколений как кошмар тяготеют над мозгом живущих». Под этим же лозунгом началось обновление Третьяковской галереи. В конце марта 1929 года была создана комиссия, призванная выявить: «во-первых, экономическую основу искусства, во-вторых, его социально-политическую роль, в-третьих, разрушить идею “бесклассового” искусства»[21]. Эта работа носила системный характер и включала «коллективную разработку марксистской схемы русской истории (на основе трудов М.Н. Покровского) и классификацию материала искусства» [22]. Руководил этим процессом молодой марксист Федоров-Давыдов (ил. 4). По его мнению, постоянная экспозиция музея нуждалась в радикальном преображении для того, «чтобы разоблачить классовое содержание дворянского портрета, лицемерие буржуазного изображения социальной жизни, реакционную сущность религиозной живописи» [Федоров-Давыдов 1933, с. 50].

Реконструкция «стиля», свойственного определенной фазе взаимодействия классов, требовала привлечения «подсобного материала» [Путеводитель 1931, с. 6]. Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский писал, что «для этого марксизму нужно опираться не только на точное знание общественного строя данной эпохи с прибавлением к этому и знания традиций предшествующих эпох, но и подробные сведения о материале, которым данный народ в данную эпоху располагал»[23]. Помимо живописи, графики и скульптуры в залах демонстрировались мебель, декоративно-прикладное искусство, предметы крестьянского быта, книги, фотографии и репродукции. Самым крупным объектом подобного рода являлась деревянная резная перегородка с аркой, демонтированная из столовой комнаты Дома Перцовой и установленная в зале 28 (ил. 5).

Также для погружения зрителя в контекст социально-экономических процессов монтировались схемы, диаграммы, выдержки из прессы, архивные документы, цитаты классиков марксизма. Динамичная развеска и «лозунговый» этикетаж с конструктивистскими шрифтами были призваны усилить пропагандистский эффект от просмотра экспозиции. Стоит отметить, что сложность и непонятность этикетажа была очевидна для большинства посетителей. Вероятно, именно об этом времени вспоминал один из старейших сотрудников музея Николай Андреевич Мудрогель: «Все залы запестрели, не сколько картин висело, сколько разных записок да пояснений. Войдет посетитель в зал ‒ и не знает, то ли записки читать, то ли картину смотреть»[24]. Поэтому в 1932 году пришлось выпустить специальное руководство «Как пользоваться этикетажем»[25].

Произведения русского искусства были призваны на службу актуализации истории. Ставка на «разоблачение» нивелировала художественные достоинства коллекции. Способствовал этому и избранный метод работы, отрицающий принципиальную роль художника как автора и сводящийся к исследованию социальных и экономических факторов. В данном вопросе сотрудники галереи во многом опирались на труды упомянутого историка-большевика Михаила Николаевича Покровского, который призывал «оставить личности в покое»[26].

В 1931 году издательство Третьяковской галереи выпустило небольшое издание «в помощь посетителю» ‒ «Указатель литературы по истории русской живописи, скульптуры и графики 18–20 века» (ил. 6). Это был библиографический справочник с комментариями для читателей, составленными специально для ознакомления с историей отечественного искусства в контексте «марксистского истолкования». Первый раздел книги назывался «Социальные основы искусства» и содержал обзор теоретических трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Фриче и других. В остальных разделах особо отмечались недостатки работ, написанных с далеких от актуальных идеологических установок позиций. Например, каталог персональной выставки Репина в Русском музее с текстом искусствоведа Александра Павловича Иванова 1925 года был представлен следующим образом: «Статья эта рассматривает деятельность художника вне какой-либо связи с общественной средой и идеалистически ее истолковывает. Однако она представляет значительный интерес тем, что дает содержательный анализ живописных приемов Репина, выводимых из особого его “художественного аспекта”. Изложение очень трудное»[27].

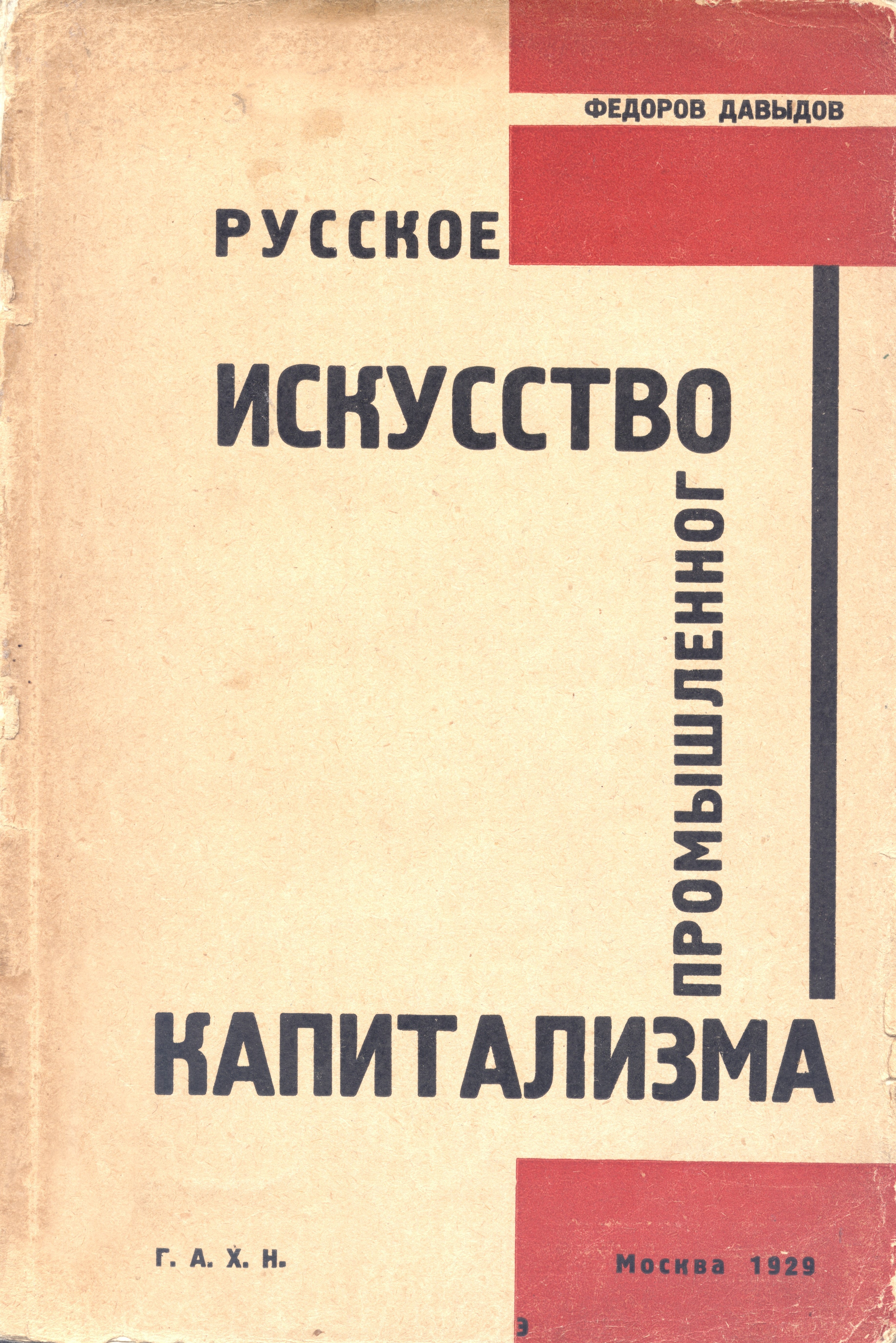

Внешний облик «указателя» представлял собой фотомонтаж, составленный из динамично скомпонованных обложек описанных книг. На лицевой стороне ‒ советские издания, такие как «Социология искусства» и «Русское искусство промышленного капитализма» (ил. 7), а на задней ‒ дореволюционные труды, журналы «Аполлон», «Старые годы» и т. д. Дизайнерское решение отражало принципиальный переход музея к новой марксистской парадигме с четким пониманием того, что для него не актуален взгляд на искусство без учета его социального происхождения.

Чтение перед походом в галерею должно было помочь ориентироваться в залах. С этой же целью печатались путеводители. В свет вышли издания по двум блокам экспозиции, посвященным искусству Древней Руси и искусству XVIII ‒ первой половины XIX веков[28]. Также эти периоды именовали по «социально-экономическим формациям» ‒ «феодализм» и «крепостническая эпоха». Отдельной книги по искусству «капитализма» второй половины XIX века выпущено не было.

Вокруг той части экспозиции, которой занимался Федоров-Давыдов, возникли наибольшие споры. В своей книге «Советский художественный музей» (ил. 8) автор со свойственной ему прямотой рассказывал об одном из таких инцидентов: «Вылазка части правых по своим настроениям художников, которых попытался использовать Эфрос для разгрома проделанной работы, потерпела фиаско. Демагогически выпирая отдельные ошибки, Эфрос и некоторые художники пытались якобы с позиций марксизма доказать неверность новой экспозиции»[29]. Эфрос покинул Третьяковскую галерею еще в 1929 году. О том, как это произошло, позднее вспоминала его жена: «Формально А.М. оставил работу по собственному желанию, на самом деле он был вынужден уйти в результате непрекращавшихся нападок “левых”, избравших его мишенью в своей борьбе с “правой опасностью в литературе и искусстве”»[30].

Но если в данном случае Федорову-Давыдову удалось отвергнуть претензии общественности, то в других ему приходилось вносить уточнения и поправки. Также «методико-экспозиционные трудности» возникали и по объективным причинам. Например, из-за тесноты залов был удален «вещевой монтаж» из фотоотпечатков, картин, мебели и других предметов в зале № 22 (ил. 9)[31]. Федоров-Давыдов считал его наиболее удачным с точки зрения отражения неорусского стиля, генезис которого связывался с союзом крупной промышленной буржуазии, аристократии и церкви. Кроме того, демонтаж части экспозиции происходил регулярно из-за проведения временных выставок, так как отдельного пространства для них у музея в то время не было.

Следуя путем определения классовой сути искусства, сотрудники Галереи выявили ключевое событие второй половины XIX века, которое изменило социальные взаимоотношения и вместе с ними художественные тенденции (ил. 10). Таким поворотным моментом стала аграрная реформа, отразившаяся на психологии интеллигенции: «Художник-интеллигент мог быть настроен весьма революционно и даже социалистически. Объективно он и обличая пороки старого общества, мешавшие развитию новых буржуазно-демократических отношений и утверждая самостоятельное русское искусство, отражающее свою родную (т.е. буржуазную) действительность, оформлял художественно задачи и идеалы буржуазии, содействовал ее классовому самосознанию»[32]. Отмена крепостного права трактовалась как общественный фактор, положивший начало появлению идейного реализма передвижников, но потребителем их продукции стала торгово-промышленная буржуазия, которая покровительствовала понятному и близкому ей искусству, проникнутому национализмом.

Источником подобной концепции стала книга Федорова-Давыдова «Русское искусство промышленного капитализма», в которой автор «разоблачил» Товарищество передвижных художественных выставок как «коммерческое объединение по сбыту своей продукции»[33]. Это издание было первой попыткой оценки периода истории русского искусства с середины XIX по начало XX века с марксистской точки зрения, с использованием как экономической статистики, так и художественного анализа[34]. Говоря о членах товарищества, автор использовал слово «товарищи», но употреблял его в кавычках, подчеркивая буржуазный характер данной организации: «Сама идея передвижных выставок была ориентировкой на расширенный мелкотоварный рынок провинции», «[передвижничество] было лишь группировкой лиц, а не стилистическим явлением» [Федоров-Давыдов 1929, с. 175, 193].

По его мнению, уже в 1870-е годы в живописи передвижников «конкретную социальную проповедь» замещает «абстрактный психологизм» [Федоров-Давыдов 1929, с. 197]. На рубеже веков быстрый темп развития капитализма создал условия «разложения» искусства, которое становилось все более аполитичным. В статье «Принципы строительства художественных музеев» 1929 года, написанной уже во время работы в Галерее, Федоров-Давыдов утверждал: «Показывая крупнейших мастеров этой эпохи, необходимо подчеркивать в самой экспозиции, что несмотря на всю их субъективную одаренность, на отдельные частичные высокие достижения, объективно они ‒ продукт разложения» [Федоров-Давыдов 1929, с. 71].

В 1932 году была организована съемка результатов работы комиссии по марксистской реконструкции музея. В фотоархиве Третьяковской галереи сохранилось более 70 стеклянных негативов с изображением раздела между 10 и 36 залами, которым занимался Федоров-Давыдов (ил. 11, 12, 13)[35]. На фотографиях можно увидеть фрагменты экспозиции, отражающей капиталистический уклад эпохи промышленного капитализма (отдельные стены, простенки, перегородки, щиты и т. д.). Лишь небольшая часть снимков дает представление об общем виде залов и переходах между ними.

В 15 зале можно увидеть дверной проем с подвешенной сверху стеклянной табличкой, обозначающей хронологический промежуток и его социально-экономическое содержание: «Развитие капиталистических отношений. Идеология нарождающейся буржуазной аристократии. 70‒80 гг. XIX века»[36]. Иллюстрацией к этим тезисам служила картина Репина «Отдых». Вероятно, по замыслу куратора, изображенная спящей в кресле жена художника принадлежала к обозначенной части общества (по крайней мере, у зрителя по ходу движения складывалось именно такое впечатление).

Стоя в 12 зале, посетитель мог увидеть анфиладу с тремя такими же стеклянными табличками: «Развитие капиталистических отношений. Рост революционного движения и начало политической реакции. Искусство буржуазии и дворянско-буржуазного блока» и «Развитие капиталистических отношений. Борьба мелкой буржуазии. Крестьянство. За американский путь развития капитализма. Народничество»[37]. Второй текст дублировался на двух табличках, что было достаточно типично (в этикетаже часто повторялся один и тот же текст).

Стоит отметить, что даже на этой панорамной фотографии можно заметить неточность, которая свидетельствует о достаточно формальном отношении авторов к навигации по залам. Непосредственно над полотном Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» размещена табличка с обозначением десятилетия, которому посвящен раздел ‒ 1870-е, тогда как художник начал работать над этой темой лишь в 1882 году, а закончил картину спустя три года. Возле самого произведения можно было ознакомиться с характеристикой «классовой природы и идейных задач стиля»: «Народовольческий культ личности и нравственных проблем перерождается в буржуазную историческую драму»[38]. Здесь стоит отметить, что более положительной «классовой» оценки заслужили репинские полотна «Крестный ход в Курской губернии» и «Не ждали», показанные в 15 зале с аннотацией: «Отражение народовольчества в искусстве мелкой буржуазии города»[39].

Эволюция жанровой живописи рассматривалась как переход от проявления «гражданственности» к работе на потребителя: «Третьяков за исторический и в особенности религиозный жанр платил гораздо дороже, нежели за пейзаж и даже жанр бытовой» [Федоров-Давыдов 1929, с. 197]. В своей книге «Русское искусство промышленного капитализма» Федоров-Давыдов доказывал этот тезис, приводя расценки, по которым коллекционер покупал картины Крамского и Перова. Тем не менее пейзажи в экспозиции имели схожий по содержанию этикетаж. Например, под картиной Шишкина «Рожь» в 13 зале была помещена табличка с текстом: «Овладевая экономикой страны буржуазия выдвигает в искусстве задачи изучения природы и населения»[40].

Столь враждебное отношение было обусловлено сформировавшейся в марксистской литературе черно-белой картиной классовых взаимоотношений. Применительно к культурным процессам эта система взглядов была показательно описана в статье Ленина «Критические заметки по национальному вопросу» 1913 года: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую»[41]. При наличии этих противоположных полюсов социалистическое государство, согласно ленинской теории, принимало сторону угнетенных классов. Однако русская культура XIX века была создана эксплуататорами, именно они являлись заказчиками и потребителями художественных произведений.

В подобном контексте передвижники получали ярлык классово чуждого искусства вне зависимости от авторства той или иной картины. В марксистской экспозиции Третьяковской галереи наследие художников XIX века подверглось радикальной деперсонализации истории (ил. 14). Очевидность того факта, что посетители по-прежнему приходили посмотреть не на развитие стиля в марксистском изложении, а на произведения конкретных художников, признавал и сам руководитель обновления экспозиции. В 1933 году Федоров-Давыдов отмечал, что «у многих еще остается пиетет к особо крупным или любимым именам, которых они, в сущности, стремятся вывести за пределы общих закономерностей истории искусства» [Федоров-Давыдов 1933, с. 73].

Однако стоит отметить, что искусствовед опирался в своей работе не только на социологический метод. В том же году он прочитал доклад «Реализм в русской живописи XIX века», в котором представил свой взгляд на тему через призму опыта, приобретенного в Третьяковской галерее[42]. В своих выступлениях Федоров-Давыдов часто обвинял коллег по цеху, находя для этого самые разные причины, и этот доклад не стал исключением: «Художникам и искусствоведам пора бы было заинтересоваться тем, как написаны передвижнические картины, произвести их стилевой анализ. Обычно принято отделываться пустыми фразами об эклектизме и о бессилии их живописи или даже об отсутствии у них интереса к формально-живописным вопросам. Это ‒ продукт простого незнания, отсутствия интереса»[43]. Начав с тезисов о реализме как «идеологии буржуазии» и об «игре в народничество» передвижников, Федоров-Давыдов перешел к проблеме натурализма в живописи, рассуждал о том, что документальность поглощает идейность, обращал внимание на появление фотографии как фактора влияния на развитие искусства, сравнивая художника-натуралиста с фотографом-ремесленником. Однако на формирование концепции экспозиции Третьяковской галереи эти наблюдения явно не оказали существенного влияния.

На рубеже 1920-х‒1930-х годов во многих музеях стали появляться стенды, на которых размещались ответы на наиболее частые вопросы посетителей[44]. В фотоархиве Третьяковской галереи сохранилась фотография одного из таких щитов с машинописными текстами, смонтированного в ноябре 1931 года, под названием «Ответы Галереи зрителю»[45]. В центре размещалась статья «Еще раз о “Иване Грозном”» с приклеенным снимком фрагмента картины с порезами после нападения 1913 года. Исключительная популярность полотна явно несколько утомила музейных работников, с чем связана формулировка «еще раз». Определенная усталость от повторения одного и того же читалась и в заголовке с цитатой часто задаваемого вопроса: «Где картины итальянских художников?»

Но большинство вопросов на стенде были связаны с переменами в залах: «Почему перевешивают картины? Зачем нужно изменять развеску? Что такое марксистская экспозиция?» Ответы убеждали зрителя в политической необходимости реэкспозиции: «Старая развеска, располагая материал по художникам, ставила перед собой и разрешала лишь эстетические задачи ‒ зрительно эффектный показ отдельных произведений. <…> Роль нового музея ‒ воспитание марксистского мировоззрения. Новая экспозиция должна уничтожить идею “внеклассового” искусства». Помимо этих разъяснений, была возможность получить устную консультацию в «уголке посетителя», представлявшем собой стол с дежурным сотрудником возле главной лестницы. Здесь каждый мог поговорить с консультантом, заполнить анкету с опросом и оставить свой отзыв[46].

В 1930 году I Всероссийский музейный съезд рекомендовал музеям по всей стране ориентироваться на опыт Третьяковской галереи[47]. Однако спустя четыре года концепция музея-агитатора была признана неприемлемой как по содержанию, так и по форме. В прессе последовали многочисленные утверждения о том, что в целом подобный подход не является подлинно марксистским. Как вспоминал Л.В. Розенталь, «прошло немного времени, и самозванно марксистское музейное экспериментаторство впало в немилость» [Розенталь 2010, с. 82]. Первого апреля 1934 года Федоров-Давыдов был вынужден уволиться из музея[48].

Одним из принципиальных критиков сложившихся методов с позиций марксизма-ленинизма являлся философ и искусствовед Михаил Александрович Лифшиц. В журнале «Литературный критик» он неоднократно писал о порочности «вульгарно-социологической» системы для развития гуманитарной сферы советской науки и отдельно музейной работы на примере Третьяковской галереи. Откровенно высмеивая цитаты из путеводителя по экспозиции искусства феодализма, он указывал на однобокость подобных толкований и «законный поворот к эстетической ценности искусства»[49]. Позднее Лифшиц будет называть полемические статьи того периода «кровожадной маратовской литературой»[50].

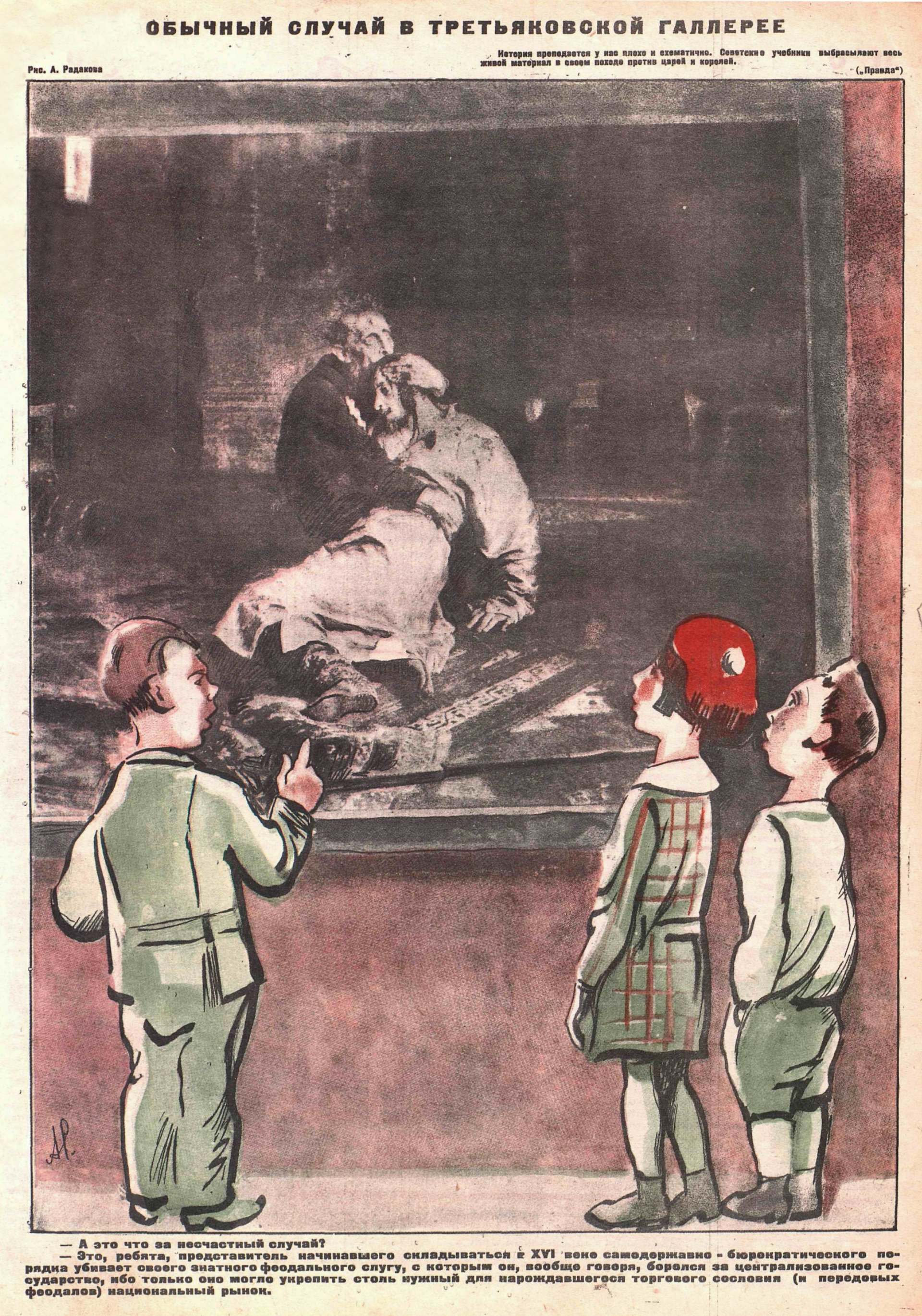

Над тем, как художников-классиков «хоронят вульгаризаторы искусства», иронизировали и в сатирическом журнале «Крокодил»[51]. Например, на задней стороне обложки одного из номеров 1934 года была напечатана карикатура «Обычный случай в Третьяковской галерее» (ил. 15) с изображением диалога трех школьников у картины «Иван Грозный и сын его Иван…»: «А это что за несчастный случай? ‒ Это, ребята, представитель начинавшего складываться в XVI веке самодержавно-демократического порядка убивает своего знатного феодального слугу, с которым он, вообще говоря, боролся за централизованное государство, ибо только оно могло укрепить столь нужный для нарождающегося торгового сословия (и передовых феодалов) национальный рынок»[52].

Хотя в карикатуре очевидна отсылка к марксистской экспозиции, стоит отметить, что «вульгарная социология» внедрялась повсеместно, особенно в школьных и вузовских программах[53]. Во многом благодаря журналу «Литературный критик» она перестала считаться ортодоксальной марксистской наукой. Отказ от навешивания ярлыков по отношению к творчеству художников был частью большого процесса трансформации культурной политики в СССР. Например, в Русском музее искусство передвижников также было показано в рамках линии фактической деградации «из актуально-прогрессивно-реалистического в реакционно-шовинистическое»[54], от чего впоследствии отказались.

Искусствовед Татьяна Михайловна Коваленская, в те годы молодой научный сотрудник Галереи, принимавшая участие в работе над экспозицией под руководством Федорова-Давыдова, поначалу верила в серьезность и безальтернативность определения классового происхождения искусства. Но когда перед ней встала задача разобраться, интересы какой социальной прослойки представлял Врубель, начала понимать абсурдность этой задачи. Позднее она вспоминала об этих опытах исключительно в отрицательном ключе: «Не просто бессмысленно, но невозможно определить, интересы какого класса выражает искусство: выражения этого, как я с ужасом начинала убеждаться, просто не существует в природе. И растущее отсюда ощущение лжи того, что лежало в основе работы всей Галереи и моей собственной. <…> Мою искреннюю любовь к русской живописи оскорбляла нивелировка великих художников, полное пренебрежение к их индивидуальности, сама унизительность “разоблачительного” уподобления живописи шкафам, диванам, сервизам и конфетным коробкам»[55].

В упоминавшихся воспоминаниях Л.В. Розенталя можно найти аналогичный скептицизм по отношению к марксистским опытам, о которых он отзывался как о «гоголевской “совершенной чепухе”». Ему казался смешным «комплексный принцип» экспозиции: «К картинам, развешиваемым в соответствии с мудреннейшей новой “концепцией” исторического процесса, добавлялся некий гарнир из современных им предметов: мебели, фарфора, каких-нибудь прялок, лубков, гравюр, даже ‒ нот и неистового количества пространных пояснительных надписей» [Розенталь 2010, с. 82]. По мнению Розенталя, марксистская реформа захлебнулась в собственном экспериментаторстве, «неразбериха стала нормой». Но несмотря на иронию, он отметил смелость и «озорство» инициатора «этих новшеств».

Современный взгляд на «опытную комплексную марксистскую реэкспозицию» не позволяет оценить ее как однозначно негативный опыт. Федоров-Давыдов и его коллеги конструировали новую, революционную историю русского искусства. Эта работа напоминает некоторые кураторские практики сегодняшнего дня, когда выставки строятся не на основе анализа того или иного художественного явления, а вместо этого экспонаты подгоняются под определенную концепцию. Сами реформаторы Галереи видели эту опасность: «Всякая музейная экспозиция есть прежде всего обыгрывание и раскрывание вещей, есть умение показать процесс, но показать его на вещах и через эти вещи, умение создать связь вещей и “игру вещей” (не аттракцион)» [Федоров-Давыдов 1933, с. 79].

Вместе с тем эта ревизия прошлого носила тотальный характер. Считалось, что она представляет собой единственно верную интерпретацию отечественного искусства. «Роль личности в истории» ‒ проблема, отношение власти к которой постоянно менялось на протяжении 1930-х годов, и именно политические изменения влияли как на вектор советской науки, так и на формирование общественной идентичности[56]. Аксиоматическое единодушие, с которым каждому автору или произведению находили место в социологической схеме, изначально было обусловлено движением к ясности восприятия зрителем, но в результате породило шаблонность и формальность этих оценок.

Литература

- Путеводитель 1931 ‒ Путеводитель по опытной комплексной марксистской экспозиции (сост. Н.Н. Коваленская). М.: ГТГ, 1931.

- Розенталь 2010 ‒ Розенталь Л.В. Непримечательные достоверности. Свидетельские показания любителя стихов начала XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

- Федоров-Давыдов 1929а ‒ Федоров-Давыдов А. Принципы строительства художественных музеев // Печать и революция, 1929, кн. 4. С. 63‒79.

- Федоров-Давыдов 1929б ‒ Федоров-Давыдов. Русское искусство промышленного капитализма. М.: ГАХН, 1929.

- Федоров-Давыдов 1933 ‒ Федоров-Давыдов А. Советский художественный музей. М.: ОГИЗ‒ИЗОГИЗ, 1933.

References

- Putevoditel’ (1931), Putevoditel po opytnoy kompleksnoy marksistskoy ekspozitsii (sost. N.N. Kovalenskaya) [Guide to the experimental complex Marxist exhibition (comp. by N.N. Kovalenskaya)], GTG [State Tretyakov Gallery], Moscow, USSR.

- Rosenthal, L.V. (2010), Neprimechatelnyye dostovernosti. Svidetelskiye pokazaniya lyubitelya stikhov nachala XX veka [Unremarkable veracities. The testimonies of an early 20th-century poetry enthusiast], Novoye literaturnoye obozreniye [New literary review], Moscow, Russia.

- Fedorov-Davydov, A.A. (1929a), Printsipy stroitelstva khudozhestvennykh muzeyev [Principles of art museum construction], Pechat i revolyutsiya [Printing and revolution], v. 4, pp. 63‒79.

- Fedorov-Davydov, A.A. (1929b), Russkoye iskusstvo promyshlennogo kapitalizma [Russian art of industrial capitalism], GAHN [State Academy of Art Sciences], Moscow, USSR.

- Fedorov-Davydov, A.A. (1933) Sovetskiy khudozhestvennyy muzey [Soviet art museum], OGIZ‒IZOGIZ, Moscow, USSR.

[1] Плеханов Г.В. Литературные взгляды В.Г. Белинского // В.Г. Белинский (серия «Русские критики в марксистском освещении). М.: Никитинские субботники, 1929. С. 91–142.

[2] Статья опубликована в 1906 году, цитируется по изданию на русском языке. См.: Вандервельде Э. Социализм и искусство (пер. Е. и И. Леонтьевых). П.: Жизнь и знание, 1917. С. 5.

[3] Гросс Г., Герцфельде В. Искусство в опасности (пер. З.Л. Шварцман). М.; Л.: ГИЗ, 1926. С. 39.

[4] Экскурсовод на карикатуре Д.И. Мельникова был изображен как «старорежимный» интеллигент с бородкой и пенсне. См.: Крокодил. 1928. № 19. С. 9.

[5] Ильф И., Петров Е. Двенадцать Стульев (комментарии Ю.К. Щеглова). М.: Панорама, 1995. С. 231.

[6] В романе описан Государственный музей мебели, основанный в 1919 году и расформированный спустя восемь лет. См.: Углева Н.В. Государственный музей мебели // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. 2015. № 4. С. 64–69.

[7] Толстой А.Н. Избранные сочинения в трех томах. Т. 3. М.: Мир книги, 2004. С. 425.

[8] Прототипом булгаковской усадьбы Ханская ставка, скорее всего, являлся архитектурный ансамбль Архангельское, который с 1918 года функционировал как музей. См.: Яновская Л. О рассказе Михаила Булгакова «Ханский огонь» // Наш современник. 1974. № 2. С. 125.

[9] Вступительное слово В.М. Фриче // Искусство в СССР и задачи художников. Диспут в Коммунистической академии. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1928. С. 6.

[10] Первая открылась в Рогожско-Симоновском филиале Третьяковской галереи.

[11] Выставка «Женщина в русской живописи». 8 марта 1925 г. (статья А.Ф. Дугачевой). М.: ГТГ, 1925. С. 3.

[12] Можно предположить, что искусствовед и литератор Абрам Маркович Эфрос стал прототипом одного из героев рассказа «Ханский огонь». В тексте Булгакова описывать имущество усадьбы был призван представитель некоего «комитета» Александр Абрамович Эртус (он также разобрал бумаги в княжеском кабинете и опечатал помещение). Помимо сходства имен и некоторых внешних черт, таких как ношение очков, на эту мысль наталкивает работа Эфроса в области формирования музейной политики. В 1918–1927 годах он являлся одним из ведущих сотрудников Коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР.

[13] Стефан Цвейг прибыл в СССР на празднование столетнего юбилея Л.Н. Толстого. 15 сентября он побывал в Третьяковской галерее и Московском художественном театре. См.: Азадовский К.М. Стефан Цвейг в СССР: 1920-е годы // Институт русской литературы (Пушкинский дом). СПб, 2011. URL.: http://old.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=Z3mcIp_oioc%3D&tabid=10460 (дата обращения: 19.06.2024).

[14] Эфрос А. Профили. М.: Федерация, 1930. С. 39.

[15] В.Г. Перов. Текст А.А. Федорова-Давыдова. Приложения: документы, письма и рассказы, каталог произведений, библиография (сост. А.А. Федоровым-Давыдовым, О.А. Лясковской, М.И. Фабрикантом). М.: ИЗОГИЗ, 1934. С. 77.

[16] В 1928 году была выпущена брошюра с отчетом и анализом данных этого социологического исследования. См.: Изучение музейного зрителя: Сборник Методическо-просветительного отдела (под ред. Л.В. Розенталя). М.: ГТГ, 1928.

[17] Петрунина Л. Портрет посетителей Третьяковской галереи в 1920-е годы // Артикульт. 2013. № 12 (4). С. 65.

[18] В фотоархиве ГТГ хранятся фотографии двух стендов под заголовком «Изучение музейного зрителя». См.: ОФ. Негативы 8348, 8349.

[19] В фотоархиве ГТГ хранится фотография стенда под заголовком «Учет состава посетителей Галереи», где описан учет экскурсионных групп и посетителей-одиночек. В сопроводительном тексте отмечено преобладание аудитории пролетарского происхождения. В качестве отрицательного примера дано описание буржуазной публики в залах Художественного музея Филадельфии. См.: ОФ. Негатив 8346.

[20] И.С. Остроухов скончался 8 июля 1929 года. Спустя несколько месяцев, 29 октября, была создана комиссия для распределения коллекции между музеями. В ее состав в качестве представителя Третьяковской галереи вошел А.А. Федоров-Давыдов. См.: Семенова Н.Ю. Музей вашего имени… // Илья Остроухов: художник, коллекционер, музейщик. М.: ГМИРЛИ им. В.И. Даля, 2020. С. 413.

[21] ОР ГТГ. Ф. 8. II. Ед. хр. 298. Л. 50.

[22] ОР ГТГ. Ф. 8. II. Ед. хр. 298. Л. 50.

[23] Луначарский А.В. Искусство и марксизм // Вопросы искусства в свете марксизма (под ред. Я. Розанова). Киев: Гос. изд-во Украины, 1925. С. 21.

[24] Воспоминания были записаны в конце 1930-х годов. См.: Мудрогель Н.А. Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее. М.: ИРК, 2021. С. 156.

[25] Как пользоваться этикетажем. Серия методразработок Политпросветгруппы Государственной Третьяковской галереи «В помощь зрителю». М.: ГТГ, 1932.

[26] Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. Т. 1. М.: Гос. социально-экономическое изд-во, 1933. С. 121.

[27] Общие аннотации составлены Л.В. Розенталем, а комментарии к отдельным изданиям В.Ф. Румянцевой. См.: Государственная Третьяковская галерея. Указатель литературы по истории русской живописи, скульптуры и графики 18–20 века. М.: ГТГ, 1931. С. 22.

[28] Путеводитель по искусству феодализма. Вып. 1 (сост. при уч. сотр. секции феодализма Н. Ковалевской). М.: ОГИЗ‒ИЗОГИЗ, 1934; [Путеводитель 1931].

[29] Диспут произошел в феврале-марте 1933 года, пока книга набиралась в типографии. Автор счел необходимым добавить этот эпизод в процессе верстки [Федоров-Давыдов 1933, с. 72].

[30] Эфрос Н. Абрам Маркович Эфрос. Воспоминания свидетеля многих лет его жизни. М.: Новый хронограф, 2018. С. 190.

[31] На основе фотографии именно этого «вещевого монтажа» был сделан макет для французского проекта о состоянии музейного дела в рамках Всемирной выставки 1937 года (авторы: Рене Юиг и Жорж-Анри Ривьер). См.: Exposition internationale de 1937. Groupe I. Classe III. Musées et expositions. Section I.Muséographie. Quelques salles de la classe III. Salle III. Maquettes de musées types // L’Amour de l’Art. Vol. 18, 1937. № 6. P. 20.

[32] Лясковская О.А. В.Г. Перов (1833‒1882). Русские художники в Третьяковской галерее (под ред. А.А. Федорова-Давыдова). М.: ГТГ, 1931. С. 12.

[33] Ерофеев Н.П. Передвижники и опыт марксистских экспозиций в Третьяковской галерее // Товарищество передвижных художественных выставок. К 150-летию со дня основания. Материалы Международной научной конференции. М.: ГТГ, 2022. С. 119‒120.

[34] Из ранее публиковавшихся научных изданий по близкой проблематике можно отметить сборник статей пяти молодых авторов. См.: Русская живопись XIX века. Сборник статей Э.Н. Ацаркиной, Н.Н. Коваленской, А.И. Михайлова, А.А. Федорова-Давыдова, Н.И. Соколовой (под ред. В.М. Фриче). М.: РАНИОН, 1929.

[35] ОФ ГТГ. Негативы 9434, 9445, 9812‒9883.

[36] Текст читается на фотографии экспозиции. См.: ОФ ГТГ. Негатив 9434.

[37] Текст читается на фотографии экспозиции. См.: ОФ ГТГ. Негатив 9819.

[38] Текст читается на фотографии экспозиции. См.: ОФ ГТГ. Негатив 9434.

[39] Текст читается на фотографии экспозиции. См.: ОФ ГТГ. Негатив 9445.

[40] Текст читается на фотографии экспозиции. См.: ОФ ГТГ. Негатив 9828.

[41] Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 24. М.: Изд-во политической литературы, 1973. С. 113‒150.

[42] Доклад был прочитан 21 мая 1933 года в Московском клубе художников и издан отдельной брошюрой.

[43] Федоров-Давыдов А.А. Реализм в русской живописи XIX века. М.: ОГИЗ‒ИЗОГИЗ, 1933. С. 52.

[44] Например, подобную функцию в Музее нового западного искусства выполняла стенгазета «Музей и зритель». Ее первый выпуск 1930 года информировал посетителя о новой развеске картин. См.: Ефиц А. «Зритель, будь активен!» Как музеи рассказывали об искусстве в 1920‒1930-е годы. М.: МСИ «Гараж», 2024. С. 34.

[45] ОФ ГТГ. Негатив 8345.

[46] Сохранилась фотография «Уголка посетителя» 1930 года. См.: ОФ ГТГ. 57/10.

[47] Силина М.М. «Эмоциональное мышление» и «самоговорящие вещи»: к истории аффекта в советских музеях в 1920–1930-х годах // Политика аффекта. Музей как пространство публичной истории / Под ред. А. Завадского, В. Склез, К. Сувериной. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 151‒173.

[48] Ерофеев Н.П. Живопись или фотография? Алексей Федоров-Давыдов и проблема экспонирования фотоматериалов в Третьяковской галерее // Искусствознание. 2022. № 4. С. 306.

[49] Статья «О культуре и ее пороках» была опубликована в журнале «Литературный критик» (1934, № 11). Цит. по: Лифшиц М. Либерализм и демократия. Философские памфлеты. М.: Искусство‒XXI век, 2007. С. 52.

[50] Цитата из письма 1962 года. См.: Лифшиц М. Письма В. Досталу, В. Арсланову, М. Михайлову. 1959‒1983. М.: Grundrisse , 2011. С. 31.

[51] Формулировка из аннотации к карикатуре Кукрыниксов с портретом «похороненного» Леонардо да Винчи. См.: Крокодил. 1934. № 22. С. 7.

[52] Крокодил. 1934. № 11.

[53] Дмитриева Н. М.А. Лифшиц // Мир искусств. Альманах. М.: РИК Русанова, 1997. С. 68.

[54] Динцес Л.А. Государственный Русский музей. Художественный отдел. Реализм 60‒80 гг. Л.: [б. и.], 1931. С. 36.

[55] Коваленская Т. М.А. Лифшиц и Третьяковская галерея (воспоминания) // Лифшиц М.А. Почему я не модернист? М.: Классика ХХI века, 2009. С. 586.

[56] Например, исходя из нового взгляда на этот вопрос, в конце десятилетия Сталин распорядился убрать картину «Иван Грозный и сын его Иван…» из списка иллюстраций в проекте нового учебника, как бы «пытаясь стереть кровавое изображение деспотического насилия» и представить царя как собирателя русских земель и в целом скорее положительного героя. См.: Платт К.М.Ф. Репродукция травмы: сценарии русской национальной истории в 1930-е годы // Новое литературное обозрение. 2008. № 90. С. 75.

Авторы статьи

Информация об авторе

Никита П. Ерофеев, старший научный сотрудник, Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия; 119017, Россия, Москва, Лаврушинский пер, д. 10; ErofeevNP@tretyakov.ru

Author Info

Nikita P. Erofeev, senior researcher, State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia; 10 Lavrushinsky Lane, 119017 Moscow, Russia; ErofeevNP@tretyakov.ru