Полихромный иконографический образец в русской иконописи XVII – начала XX веков

Елена В. Сергеева

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия, serge-elena@mail.ru

Аннотация

Впервые рассматривается вопрос бытования полноцветного иконографического образца в русской иконописи. Предполагается, что лицевые минеи, святцы на стенах храма и на иконах были первым полихромным образцом. Анализируются двуцветные прориси и Сийский лицевой подлинник. Дионисий Фурноаграфиот, упоминая о красно-черных снимках с фресок и икон, свидетельствует об общеправославной традиции этих прорисей. Выдвигается предположение о том, что применение двух цветов связано с традиционным оформлением книги. В 1866 году выходят полихромные Лицевые святцы Ф.Г. Солнцева, как пособие иконописцам, а в 1905 году Лицевой подлинник Н.П. Кондакова. Рассматривается роль раскрашенных печатных библий Мартина Лютера, Вейгеля и «Библии в хромолитографиях» с гравюрами Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда. Хромолитографии сменяют раскрашенный лубок. Появляются печатные иконы на бумаге и доске, а позднее хромолитографические иконы на жести, открытки и репродукции становятся иконографическим образцом.

Ключевые слова:

Лицевой иконописный подлинник, прориси, образец, хромолитография, Ф.Г. Солнцев, Ю.Ш. фон Карольсфельд

Для цитирования:

Сергеева Е.В. Полихромный иконографический образец в иконописи XVII – начала XX веков // Academia. 2025. № 1. С. 67−85. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-67-85

Polychrome iconographic sample in Russian icon painting of the 17th ‒ early 20th centuries

Elena V. Sergeeva

St Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St Petersburg, Russia, serge-elena@mail.ru

Abstract

A full-colour iconographic model in Russian icon-painting is considered for the first time. It is assumed that the Illuminated Menaion and Saints Images on the church walls and on the icons were the first polychrome images. Two-colour tracings and the Siya Painter’s Guide are analysed. Dionysius Fournographiot mentions the red and black imprints of frescoes and icons, evidencing the common Orthodox tradition of such tracings. It is suggested that the use of two colours relates to the traditional book design. In 1866, the polychrome Saints Images by F.G. Solntsev was released as a guide for icon painters, and in 1905 the Illustrated Menaion by N.P. Kondakov was published. The role of coloured printed Bibles of Martin Luther, Weigel and the “Bible in chromolitographic images”, as based on engravings by Julius Schnorr von Carolsfeld, is also examined Chromolitography was followed by coloured popular print. Printed icons on paper and wood board appeared; subsequently chromolitographic icons on tin, as well as art cards and reproductions, became iconographic models.

Keywords:

original, tracing, sample, chromolithography, F.G. Solntsev, J.S. von Carolsfeld

For citation:

Sergeeva, E.V. (2025), “Polychrome iconographic sample in Russian icon painting of the 17th ‒ early 20th centuries”, Academia, 2025, no 1, рр. 67−85. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-67-85

Вопрос иконографического образца для иконописи и церковной монументальной живописи рубежа XIX–XX веков сегодня вызывает повышенный интерес. Это связано не только с увеличением внимания исследователей к позднему русскому искусству, но и возрождением памятников церковной архитектуры. Иконографический образец, как понятие, сохранился до сего дня. В современном представлении, в иконописи Синодального периода в качестве прототипа использовался только монохромный рисунок, но в XIX столетии вместе с развитием цветной печати изменился и иконный образец. Им стала полиграфическая продукция. По этой причине возникает вопрос о форме, происхождении и эволюции полихромного образца. В связи с этим, целью исследования необходимо считать изучение бытования цветного иконографического образца в русском церковном искусстве. Для этого необходимо решить ряд задач:

- выявить и проанализировать источники, используемые иконописцами в качестве образцов до XVII века;

- определить предполагаемые причины двуцветности православных иконографических образцов;

- на примере памятников XIX столетия выявить изменения, произошедшие в иконописных подлинниках;

- определить роль западноевропейских образцов в контексте изучаемой проблематики.

В эпоху Средневековья собранные вместе изображения всех святых встречались либо в сборниках житий – минеях, либо в иконописных подлинниках. В первом случае миниатюры имели иллюстративное значение, делались цветными, но были малодоступными для непривилегированного сословия. Во втором – рисунки, вероятно, были монохромными и носили утилитарный характер справочника. Предположительно, появление лицевого и толкового иконописных подлинников произошло в конце X столетия и было связано с противостоянием идеям побежденного иконоборчества [Голубцов 1888, с. 133, 134, 136]. Возможно, Толковые подлинники брали начало от Лицевого [Бармин 2003, с. 72]. Они содержали описания внешности святых в соответствии с годовым богослужебным кругом, иногда дополненные рисунками, где одежды изображались с условным обозначением цветов. Самый ранний из них, согласно А.П. Голубцову, сохранился в отрывке 933 года. [Голубцов 1888, с. 136].

В XI веке Симеон Метафраст отредактировал жития святых, празднование памяти которых было закреплено за определенным днем. В Лицевых рукописных Минеях иллюстрированные жития располагались также согласно календарю. В Минологии 1055–1056 годы, в комплект которого входили пять иллюминированных рукописей, были представлены фигуры святых, расположенные в несколько ярусов, что предопределило композиционное решение для последующих Лицевых святцев. Древнейшие минейные иконы XII века сохранились в Синайской обители, а настенные фрески-календари распространялись на Балканах с XIV века. На сегодняшний день известны самые ранние из сохранившихся русских святцев – это три иконы из годового комплекта на январь, февраль и март, второй четверти – середины XV века из Выговской пустыни [Шалина, Сергеев 2018, с. 8–10, 12].

На Руси святцы получили популярность с XVI века, что связано с составлением Великих четьих-миней [Шалина, Сергеев 2018, с. 13]. Сложение принципов композиции и иконографии икон-святцев завершилось в XVII веке [Лазарев 1983, с. 110]. В церквях минейные иконы ставили по двум сторонам от иконостасов или в западной части храма [Шалина, Сергеев 2018, с. 13]. Павел Алеппский упоминает о том, что в соборах Московского Кремля, как и в других храмах и монастырях Царства использовали комплекты минейных икон, созданные на залевкашенном холсте. Кроме двунадесятых и великих праздников, на них изображались святые. Иконы-таблетки собирались в виде книг («ковчегов»), содержащих двенадцать односторонних или шесть двусторонних Миней. Собрания святцев хранились на полках аналоев перед Алтарем [Лазарев 1983, с. 7, 8]. Существовали различные комплекты Миней: большие полугодовые, аналойные из двенадцати икон по месяцам или двунадесятые праздники [Комашко 2018, с. 110], которые дополнялись изображением святых на обороте, как в новгородских и суздальских таблетках XV века.

Минейные иконы создавались и позднее. До нашего дня дошло несколько Миней из Палеха: «Минея на сентябрь и октябрь» (Минея на сентябрь и октябрь. 1850 г. дерево, левкас, темпера, золото. 125×93 см. Государственный музей палехского искусства, Палех. Инв. 245), «Минеи с Воскресением и Страстями Господними» (Зиновьев Михаил, Маркичев Василий. Минея с Воскресением и Страстями Господними. втор. пол. XIX в. дерево, левкас, темпера, золото. 52,8×44,1 см. Государственный музей палехского искусства, Палех. Инв. 560).

Упоминание о применении иконниками сразу нескольких пособий для работы встречается еще в XIV столетии в письме Епифания Премудрого к Кириллу Тверскому о Феофане Греке: «… никто не видел, чтобы он когда-либо смотрел на образцы, как делают это некоторые наши иконописцы, которые от непонятливости постоянно в них всматриваются, переводя взгляд оттуда – сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на образцы» [Письмо 1999, с. 440]. Это высказывание дает право предполагать небольшой размер оригиналов, дававших возможность положить их рядом с работой для сравнения.

Можно допустить, что уже в XIV веке создавались бумажные прориси и отпечатки-снимки с икон. В начале XVIII века Дионисий Фурноаграфиот сообщает о том, что иконописцы делали бумажные снимки с икон и фресок [Дионисий 1993, с. 13]. Возможно, их имеет в виду Епифаний Премудрый, указывающий на образцы. Известные лицевые иконописные подлинники, возникшие позднее, были бумажными. Использование бумаги для письма на Руси началось в XIV столетии. Сначала она импортировалась с Востока, а позднее – из Западной Европы. В 1565 году под Москвой открылась первая бумажная мельница [Севастьянов 2011, с. 174].

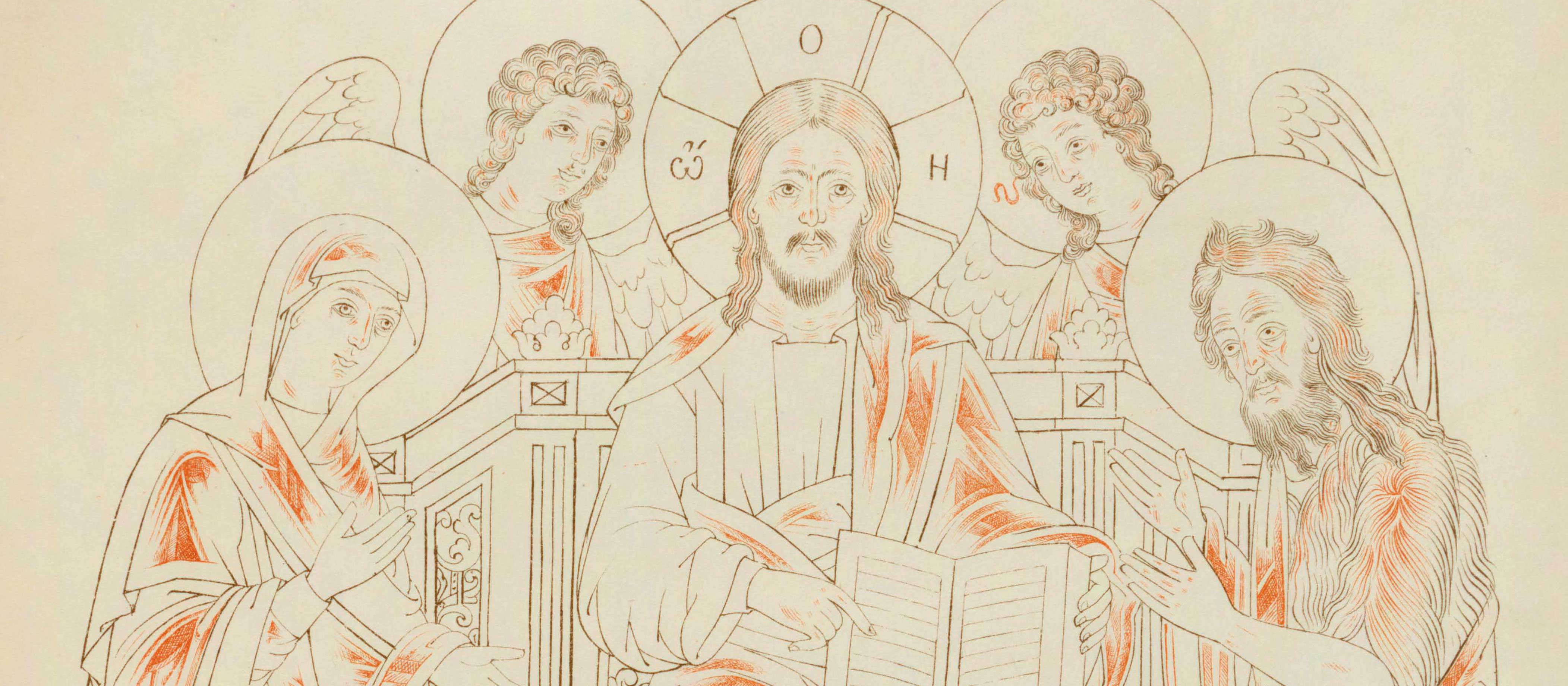

Рисунки известных иконописцев собирались и хранились в монастырях. В конце XVII века появляется знаменитый Сийский иконописный подлинник, собранный чернецом Никодимом[1]. В нем находились снимки с икон знаменитых мастеров, таких как: Симон Ушаков, Прокопий Чирин, Федор Евтихиев и другие [Бармин 2013, с. 71, 72]. В Сийском подлиннике, помимо монохромных прорисей, представлены двуцветные, где рисунок передан черным, а объем – пробелá на лике и одеждах – киноварью. На некоторых прорисях красные линии обозначают как пробелá, так и золотую разделку (ил. 1)[2]. Возможно, двуцветность иконных рисунков имела общеправославную традицию, поскольку и Дионисий Фурноаграфиот в «Ерминии» свидетельствует об изображении света и объема красной краской [Дионисий 1993, с. 13].

На рубеже XIX–XX веков в иконописном подлиннике видели орудие борьбы за чистоту иконописного стиля от засилья немецкой гравюры и религиозной открытки. Был создан Комитет попечительства о русской иконописи. В.М. Васнецов выступал против употребления иллюстраций Библии немецкого художника Шнорра фон Карольсфельда в роли образца в монументальной церковной живописи, считая необходимым дать иконникам в качестве примера традиционный иконописный подлинник [Ковалева, Шипунова 2014, с. 77].

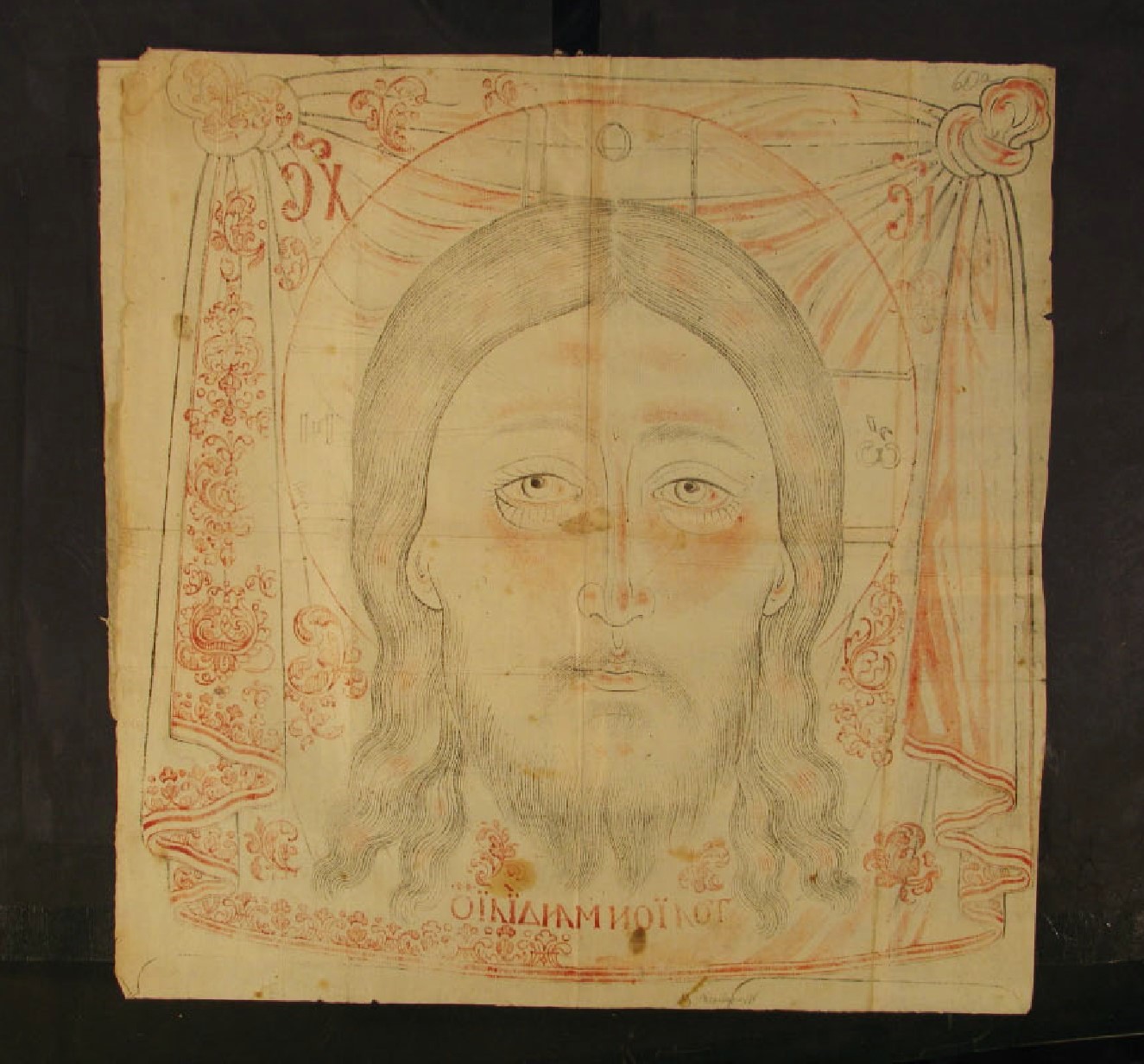

Лицевой иконописный подлинник был издан Н.П. Кондаковым в 1905 году. Сборник заключал в себе очерк по истории иконографии Иисуса Христа, несколько цветных репродукций икон и прориси (ил. 2). Начиная с рисунка иконы письма царя Мануила, образцы исполнены по традиции в двух цветах – темно-коричневом и красно-оранжевом, имитирующих чернила и киноварь [Кондаков 1905, таб. 6, 8, 10–16, 18–22, 24–26]. Двуцветные прориси сохранялись в Палехе, где поддерживалась средневековая преемственность ремесла до начала XX века, согласно которой рецепты, инструменты и подготовительные наброски передавались по наследству, о чем ярко свидетельствуют многочисленные старинные прориси [Колесова 2010, с. 33].

Возможно, двуцветность православных иконографических образцов связана с эстетикой и традицией рукописной книги, использовавшей кроме полноцветных иллюстраций, черные и красные чернила для текста и буквиц. Этот обычай оформления книги был общеевропейским. Он сохранился в первых печатных книгах. В 1521 году в лионском издании Библии используется двуцветная печать с красным готическим шрифтом [Питулько 2017, с. 44, рис. 2]. В 1564 году Иван Федоров издает первый печатный «Апостол», ставший образцом для церковного кириллического кодекса, созданный в традициях православной богослужебной книги, где использован черный строчный и красный шрифт вязью в названиях разделов[3]. Одним словом, кроме фресок и икон, существовал полноцветный и двуцветный иконографический образец в виде рукописных лицевых миней и лицевых подлинников, исполнявших служебную роль справочника-пособия.

Петровская эпоха значительно потеснила, а затем свела на нет значение подлинников у художников, создающих религиозные картины [Комашко 2006, с. 9/10]. Традиционная иконопись, ориентирующаяся на подлинник, поддерживалась в старообрядческой среде, однако создание святцев в 1830-х годах под наблюдением Синода задумывалось, как инструмент в борьбе с раскольничеством [Маслов 2015, с. 185].

Создание Лицевых святцев, которые «соединили бы в себе академизм и иконопись», было поручено художнику и археологу Ф.Г. Солнцеву [Аксенова 2004, с. 103]. В 1863 году в статье газеты «Сын Отечества» священник Владимирский, поддерживая идею публикации святцев, разделил церковную живопись на два направления: академическое и народное. Автор справедливо считал, что первое ориентировалось на западный образец, а второе на «предание и подлинники». Предполагалось, что изданные cвятцы помогут преодолению раскола в русском религиозном искусстве и будут способствовать противостоянию немецким прототипам [Маслов 2015, с. 185–188].

Лицевые святцы, вышедшие в 1866 году, были полноцветными, а фигуры святых выполнены в традиционном иконописном стиле [Аксенова 2009, с. 280–287]. Святцы и эскизы к иконостасам, созданные Федором Солнцевым, использовались позднее в мастерской Пешехонова [Белик 2011, с. 33]. Широкая известность этой мастерской, несомненно, благоприятствовала распространению иконографического шаблона солнцевского издания в иконописи того времени.

В конце XIX – начале XX столетия появились новые сборники для иконников. Велась работа над созданием Общероссийского иконописного подлинника, заказчиком которого выступил князь М.А. Оболенский. Акварельные рисунки-иллюстрации были тоновыми, но сохранилось одиннадцать полноцветных изображений русских святых князей и княгинь [Исаева 2016, с. 7–9, 12]. В результате можно утверждать, что святцы Ф.Г. Солнцева и Общероссийский подлинник, возвращали к традиции забытой Лицевой минеи, но цветные святцы XIX века, создававшиеся, как настольное пособие современного иконописца, разрабатывались в качестве готового решения.

Кроме рукописных лицевых и толковых подлинников, с конца XVII столетия, изографы использовали гравированные циклы из двенадцати листов святцев [Комашко 2018, с. 111]. Религиозные гравюры Леонтия Бунина, Афанасия Трухменского (Зверева), Василия Андреева и других предназначались для рукописных книг и использовались, как пособие в создании икон московскими иконописцами, а спустя десятилетие распространились среди народа [Хромов 2017, с. 525].

Известно, что русские мастера с XVII века, кроме печатных святцев, использовали как пособие для живописи западноевропейские гравированные библии. Иллюстрации печатных библий, в ранний период были монохромными, но уже с XVI столетия в некоторых случаях в Западной Европе практиковалась их раскраска. В 1541 году в Виттенберге вышло в свет полное издание Библии Ганса Луффта на немецком языке, переведенное Мартином Лютером. Книгу украсили ксилографии Мартина Шварценберга и мастерской Лукаса Кранаха Старшего. В Российской государственной библиотеке хранится экземпляр этого издания, раскрашенный вручную темперой Бальтазаром Кинастом[4]. Лютер был убежден, что для распространения идей реформации среди необразованных мирян необходимы небольшие книги с цветными ксилографиями для большей наглядности [Толстова 2015, с. 144].

В 1630 году Библия Мериана была издана с цветными иллюстрациями [Mertin 2018]. Библия Мериана много раз воспроизводилась в России XVIII века, в том числе и в лубочном издании, имела подписи к иллюстрациям, принадлежащие Симеону Полоцкому. Вплоть до второй половины XIX века Библия использовалась в качестве пособия для обучения грамоте [Плетнева 2013, с. 50], может быть, этот факт стал одной из причин ее популярности у русских художников. Цветные издания выходят и в России. На рубеже XVII–XVIII веков появляется русская лубочная лицевая Библия с цветными иллюстрациями Василия Кореня, знакомого с Апокалипсисом Дюрера и Библией Пискатора [Сакович 1987, с. 497, 516]. В Российской государственной библиотеке хранятся Лицевые «Страсти Христовы» 1741 года, отпечатанные М.Н. Нехорошевским, гравюры которых тоже раскрашены вручную [Хромов 2020 с. 526]. Популярность западноевропейских эстампов в России привела к тому, что в некоторых иллюминированных рукописных русских книгах, например лицевых «Страстях Христовых», хранящихся в Российской государственной библиотеке [Лицевая], художник имитировал в рисунке раскрашенную гравюру [Чинякова 2010, с. 726].

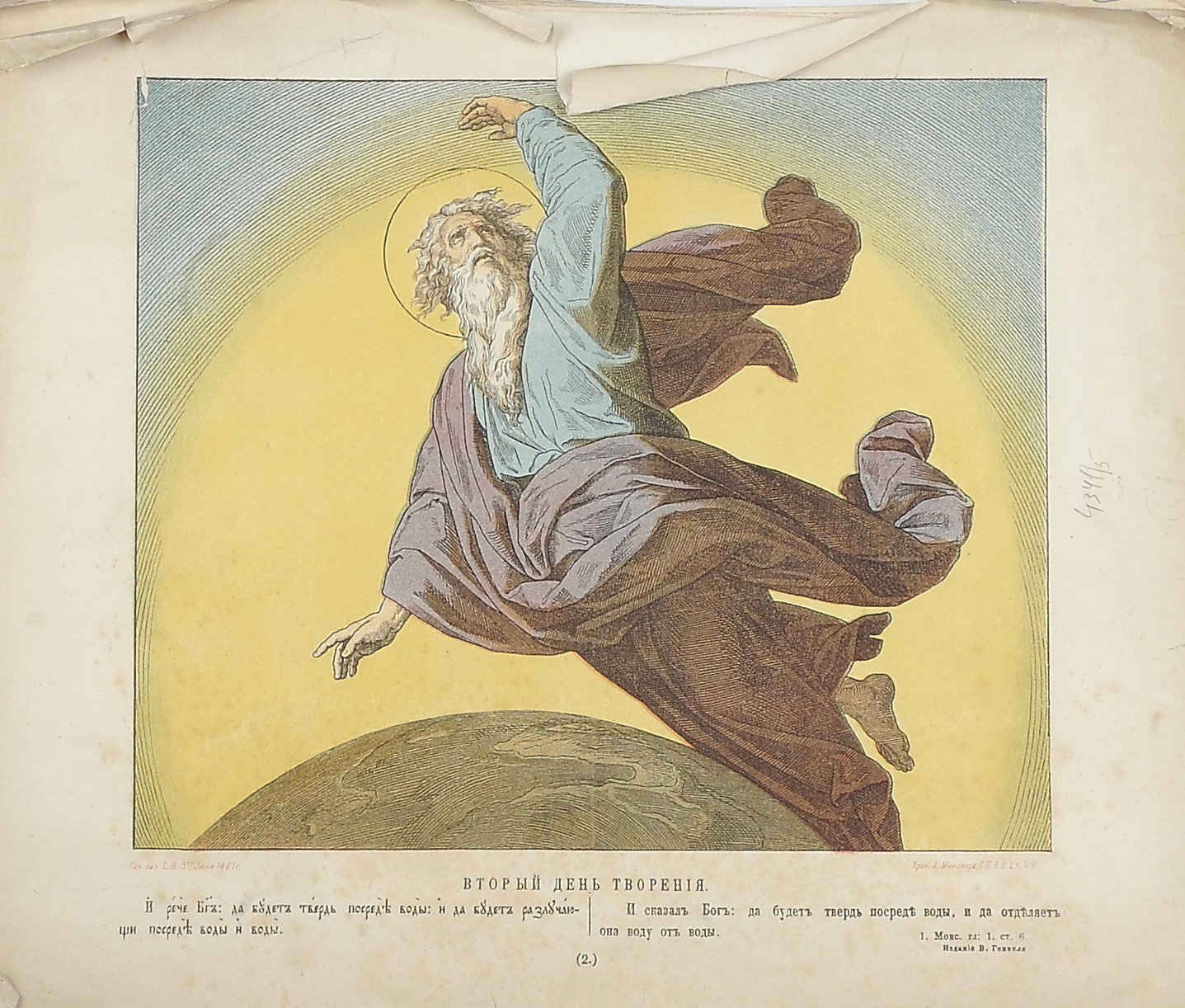

В XIX столетии иллюстрации западноевропейских библий продолжают использоваться русскими иконописцами в качестве иконографического образца. В 1860 году в Лейпциге выходит «Библия в картинах» с ксилографиями Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда[5]. Особенностью издания было отсутствие полного текста, который заменяли иллюстрации [Mertin 2018]. Здесь так же, как в библиях-увражах, сцены изображались в альбомном формате [Biblia 1860]. В России ксилографии Шнорра фон Карольсфельда были переизданы уже в 1864 году [Нефедова 2015, с. 113, ил. 5, с. 114.], а в 1867 году появился цветной вариант – «Библия в хромолитографиях» издания Вильгельма Генкеля (ил. 3) [Библия 1867]. Окрашенные гравюры, повторяющие формат оригинала, были опубликованы в книге П.Н. Воздвиженского «Моя первая священная история в рассказах для детей», вышедшей в 1899 году [Воздвиженский 1899]. Из вышесказанного следует, что монохромные гравюры Библий и печатных листов, ввозимых в Россию, начиная с XVII века, уже в XIX столетии сменились книгами с цветными иллюстрациями.

Библейские иллюстрации Юлиуса Шнорра фон Карольсфельда в качестве прототипа в церковной монументальной живописи второй половины XIX века встречались повсеместно, поскольку этот иконографический источник вытеснил все предыдущие [Сурова 2012, с. 399]. Сохранились росписи церкви Воскресения в городе Буй Костромской области, созданные в середине XIX столетия [Памятники 2008, с. 66]. На западной стене четверика расположены сцены «Христос у Марфы и Марии» и «Явление Христа Марии Магдалине» с гравюр Шнорра фон Карольсфельда. На западной стене трапезной помещены «Благословение детей», «Избиение младенцев», «Блудный сын» и «Мытарь и фарисей» с иллюстраций этого же художника.

Помимо библий были другие печатные иконографические источники. Раскрашенные гравюры в элитарных западных изданиях отражались в религиозном лубке для народа. С конца XVII столетия в Москве издаются ранее упомянутые, гравированные циклы из двенадцати листов святцев, использовавшиеся иконописцами. Кроме изображения святцев в виде ярусной композиции, в центр некоторых минейных икон помещают «Воскресение Христово» с двунадесятыми праздниками. В 1713–1714 годах Григорий Тепчегорский публикует листы с изображением чудотворных икон Богоматери. Во второй половине XVIII века появляются эстампы, включающие 130 изображений. В XIX столетии они содержат уже 160 образов. В середине XVIII века мастера начинают создавать иконы, соединяющие в себе рисунки, заимствованные из печатных миней с изображением святых и свода богородичных икон [Комашко 2018, с. 113–114].

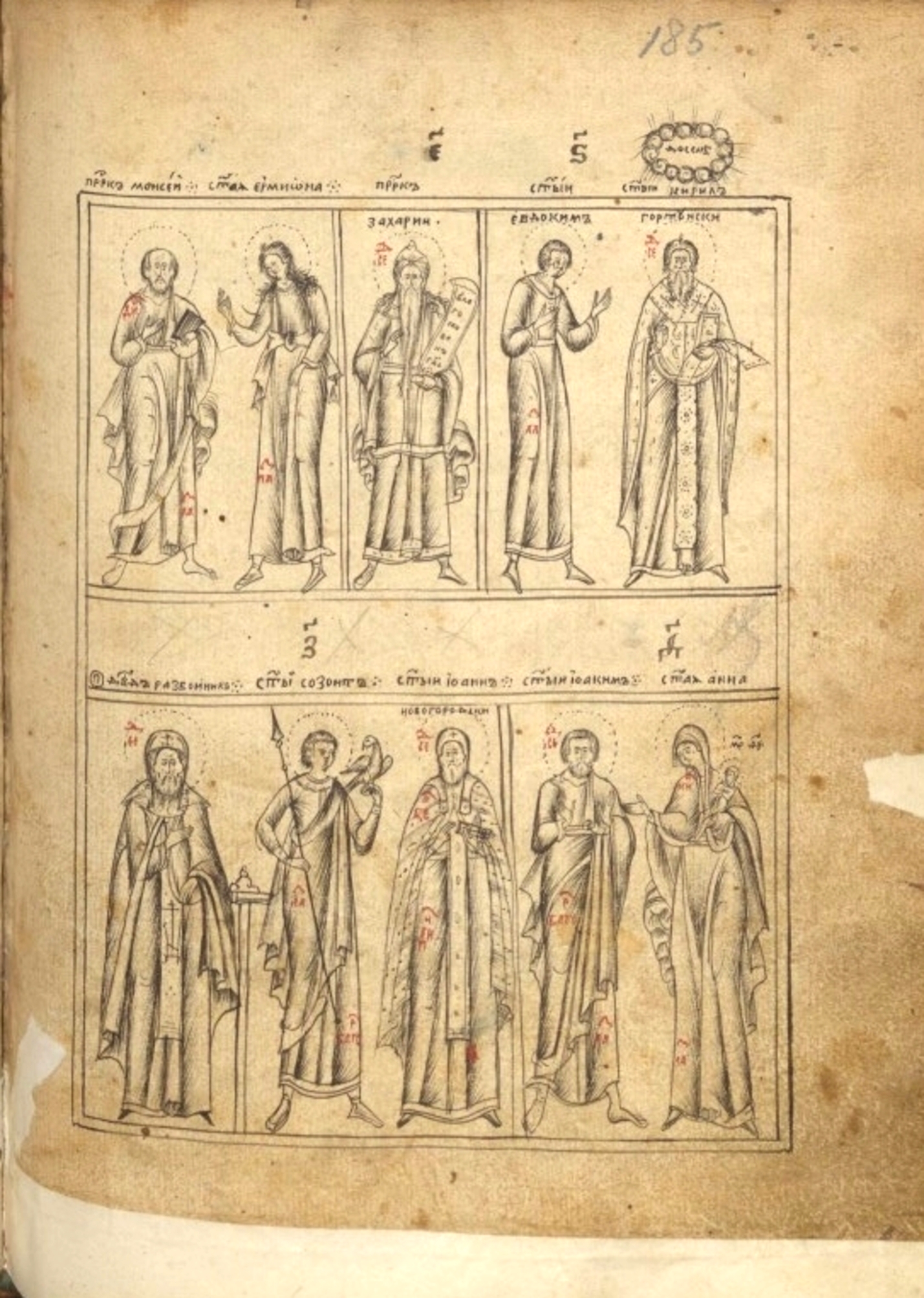

Религиозные лубки служили в качестве иконографического источника и как иконы стояли в красном углу практически каждой избы и даже в церквях [Голлербах 2003, с. 7, Файнштейн 1976, с. 7]. Их традиционно раскрашивали для того, чтобы придать нарядности изображению [Толстова 2015, с. 542, 543]. В этой связи можно вспомнить напоминающие по стилю лубок, расцвеченные листы (ил. 4) печатной Минеи из Киево-Печерской лавры (Минея на октябрь. Киево-Печерская лавра. 1628. Англия. Оксфорд. Бодлианская Библиотека), или Минеи, хранящейся в Пермской художественной галерее (неизвестный художник. Святцы на апрель месяц. Гравюра. Вторая половина XVIII в. Бумага; резец. Пермская государственная художественная галерея. Г-827, ПГХГ РК-1559; неизвестный художник. Святцы на июнь месяц. Гравюра. Вторая половина XVIII в. Бумага; резец. Пермская государственная художественная галерея. Г-828, ПГХГ РК-1560). Пермские святцы содержат лишь два цвета: сурик, имитирующий киноварь и серо-оливковый, воспроизводящий празелень. Можно предположить, что это связано с традицией раскраски лубка, который до 1880-х годов печатался на серой бумаге черной краской и раскрашивался [Калмыкова 1916, с. 166]. Раскраска лубка в две краски была кустарным промыслом [Ковалева, Шипунова 2014, с. 166, Ларионов 1913, с. 7, 8].

Возможно, раскраска святцев стала общепринятой практикой. В Российской национальной библиотеке существует иконописный подлинник (Иконописный подлинник, л. 184, об. 185, 186; об. 187, 188; об. 189) первой половины XVIII века, где цвет волос и одежд обозначены буквами (ил. 5). Подобные обозначения можно увидеть на листах святцев третьей четверти XVII века из коллекции Ф.А. Каликина в собрании Русского музея. На листах с рисунками изображены фигуры святых, на которых при помощи букв обозначены цвета их одежд. Со временем, по-видимому, эти обозначения вышли из употребления и стали непонятны для иконописцев реалистического направления XIX века, отчего рисунки были раскрашены акварелью [Антропова, Клюканова 2019, с. 178, 179]. Это свидетельствует о том, что в XIX столетии святцы попали в руки художника-иконописца, работающего по преимуществу масляными красками.

Иконное ремесло использовало ограниченный набор локальных цветов, поскольку каждый из них имел конкретное, известное всем название, иконописец не нуждался в расшифровке обозначений. Кроме того, ограничения вносила сама технология яичной темперной живописи, создававшаяся исключительно по подмалевку. Профессиональная среда иконников сформировала не только проверенные приемы живописи, но и свои термины. Например, «рефть» – краска серого цвета, «санкирь» – оливкового цвета, имеющая много оттенков и служащая подмалевком для написания тела и лика [Гусакова 2004, с. 109]. «Багор» – составная темно-красная краска. Часто упоминаемая в иконописных подлинниках «празелень», также была составной на основе желтой и синей [Даль 1882, с. 393]. Краска «дичь» соответствовала сиреневому цвету различных оттенков [Иулиания 1998, с. 69]. Эти термины употреблялись в среде иконописцев XIX века, использующих яичную темперу, как об этом свидетельствует Н.С. Лесков в повести «Запечатленный ангел» [Лесков, с. 35]. О них же упоминает мастер-иконописец Палеха – Н.М. Зиновьев [Зиновьев 1975, с. 42].

Раскраска требовалась мастеру масляной живописи, для которого эти термины практически ничего не значили. В ней отразилась потребность в готовом решении, удовлетворенная святцами Ф.Г. Солнцева, а также традиция раскрашивания гравюры.

В XIX столетии хромолитографические религиозные лубки сначала выпускались только в монастырских типографиях [Барышникова 2019, с. 70]. Цветные гравюры издавали Александро-Невская лавра, Синодальная типография и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, Киево-Печерская лавра, Серафимо-Дивеевский, Почаевский, Соловецкий и другие монастыри [Воронина 1993, с. 17]. Обители издавали паломнические листы с изображением основателя или видов монастыря [Хромов 2017, с. 528]. Первой по производству и распространению лубка религиозного содержания была Троице-Сергиева лавра. Листы в обязательном порядке проверялись в Петербургском духовно-цензурном комитете. Наибольшим спросом пользовались двунадесятые праздники [Воронина 1993, с. 46, 64, 67, 78, 98].

С середины XIX столетия возникают светские мастерские, специализирующиеся на напечатании бумажных икон [Барышникова 2019, с. 70]. С 1870-х годов появляются иконы- хромолитографии, наклеенные на доску. Они производились на фабриках Е.И. Фесенко [Фесенко 1894, Фесенко 1904] и Вильгельма Тиля [Каталог 1881] в Одессе (ил. 6). Такие иконы были доступны населению [Тарасов 1995, с. 254]. Среди продукции Е.И. Фесенко выделяется хромолитография «Воскресение с праздниками», где в центре помещено «Воскресение», копирующее им же изданную открытку для обители Иоанна Златоуста на Афоне[6]. Открытка представляла собой переработанную композицию с хромолитографии «Воскресение» И.Д. Сытина. Праздник помещен в окружении двунадесятых праздников, заимствованных у Тимолеона Неффа из иконостаса храма Христа Спасителя. Принцип изображения Воскресения и двунадесятых праздников в гравюре, сложившийся еще в конце XVII столетия, теперь отразился в хромолитографии, которую иконописцы использовали как прообраз. Подобная икона, написанная в Тобольске на рубеже XIX–XX веков, хранится в Курганском областном художественном музее.

Е.И. Фесенко использовал те же изобразительные источники, что и И.Д. Сытин, который с 1880-х годов в Москве издавал хромолитографические картинки, посвященные Воскресению и двунадесятым праздникам, в виде комплекта [Ковалева, Шипунова 2014, с. 149, Двунадесятые 1888], где сюжет «Воскресения» (ил. 7) представлен как интерпретация картины Бернгарда Плокгорста (1867) [Воронец 1889, с. 12], а праздники скопированы с икон Тимолеона Неффа. И.Д. Сытин воспринимал свою продукцию как «наглядные пособия для низших и средних учебных заведений» [Сытин 1915, с. 3]. Он стремился увеличить тираж и сделать подобные публикации доступными широкому кругу потребителей. Каждый год издавалось 50 миллионов печатных листов [Глинтерник, с. 96]. Торговцы-офени, скупавшие тираж, распространяли его по всей России [Ковалева, Шипунова 2014, с. 7, 22]. Эти листы пользовались успехом у художников, работавших в технике масляной церковной живописи. Композиция «Воскресения» была повторена в алтарях Троицкого собора в Подольске, церкви Иоанна Богослова в селе Добрые Пчелы Рязанской области, на западной стене четверика церкви Воскресения в городе Буй Костромской области, в простенке светового барабана церкви Покрова села Пожарское Ярославской области.

В 1890-х годах появляются печатные иконы на жести. Они производились на Фабрике Жако и Бонакера [Барышникова 2019, с. 70]. Нарядные подделки имитировали образа в дорогих эмалевых окладах и были доступны по цене. В ранний период Жако и Бонакер печатали иконы с искажениями по Иконописному подлиннику Солнцева, а позднее пригласили иконописцев Палеха и Мстеры для разработки икон в «старинном» стиле. Иконы на жести большими тиражами приобретали монастыри для раздачи и продажи паломникам (ил. 8). Народ, предпочитая штамповку, отказался покупать писаные иконы, поэтому мастера Холуя, вынужденные писать «под Жако», имитировали печатные иконы. Главными ценителями этой продукции являлись купцы [Тарасов 1995, с. 254–256, 258.]. Таким образом икона на жести, являющаяся по сути имитацией образа, стала полноцветным иконографическим образцом.

Еще одним направлением для образца в иконописной мастерской конца XIX века, например Валаамского монастыря, стало использование репродукции с религиозных картин преимущественно немецких мастеров. Снимки помещались в популярных журналах: «Нива», «Русский паломник», «Всемирная иллюстрация» [Большакова 2015, с. 52, 56]. На рубеже веков в периодических изданиях появляются цветные изображения, например, в журнале «Новое время» за декабрь 1908 года была репродуцирована в цвете картина Генриха Гофмана «Отрок Христос в храме» [Новое время 1908, с. 7], изображенная во многих церквях.

В конце XIX века распространяются открытки, применяемые в иконописной среде, как полихромный иконографический источник. В Российской национальной библиотеке хранится цветная открытка издательства Ришар «Христос благословляет» № 1525, вышедшая в Петрограде с картины Бернгарда Плокгорста «Благословляющий Христос» (1896). Этот образ не встречается в церковной монументальной живописи, однако его можно найти в качестве иконы в храме Всех Святых во Всехсвятском на Соколе, в Москве и Тихвинской церкви на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Уже упомянутая открытка «Воскресение» (1911), изданная Е.И. Фесенко, нашла отражение в композиции праздника в простенке светового барабана церкви Николая Чудотворца в Дубровицах Ярославской области. Cцена «Моление о чаше» часто копировалась с картины Генриха Гофмана «Христос в Гефсимании» (1890) [Boetticher 1891, p. 557]. Она помещалась на стенах многих алтарей и распространялась через открытку издательства Ришар (Генрих Гофман «Моление о чаше». Издание Ришар. Петроград) и «Альбом изображений святых икон» Е.И. Фесенко [Фесенко 1894, ил. 25].

В результате исследования в русской церковной живописи было выявлено бытование одновременно с монохромным рисунком полноцветных иконографических образцов в виде лицевых миней и икон-святцев, существовавших вплоть до начала XX века. Русские мастера видели полноцветные примеры-прообразы на стенах храма, или аналое перед алтарем, или в сборнике святцев. Они были доступными для иконописца иконографическими пособиями, которые воспроизводились самими изографами.

Во второй половине XIX столетия полихромным образцом становится Лицевой иконописный подлинник, созданный Ф.Г. Солнцевым, предназначенный в качестве пособия иконникам и художникам. Это был первый воспроизводимый цветной иконографический образец. Такое направление должно было дополниться Общероссийским лицевым подлинником, который готовился к изданию князем А.М. Оболенским.

Иконописный рисунок также обладал цветом. Мастера делали черно-красные снимки с икон или фресок. Двуцветные прориси были включены в состав Сийского подлинника XVII века, а Дионисий Фурноаграфиот упоминает их популярность среди греческих иконописцев начала XVIII столетия, что свидетельствует о распространенности этого явления. Предположительно, происхождение двуцветных рисунков было связано с традицией оформления текста религиозной книги черными и красными чернилами. Старинные двуцветные прориси Палеха подтверждают то, что использование таких рисунков не прерывалось вплоть до начала XX века. В Лицевом иконописном подлиннике Кондакова, изданного Комитетом попечительства о русской иконописи, практика красно-черного рисунка сливается с традицией Лицевой минеи, возрожденной Ф.Г. Солнцевым.

Помимо западноевропейских гравированных библий, в Московском Царстве, а затем и в Российской Империи использовались печатные святцы, которые раскрашивались вручную, как лубок. Раскраска старинных рукописных святцев в XIX столетии из Русского музея, свидетельствует о том, что в этот период возникла потребность в доступном полноцветном иконографическом образце для мастера масляной живописи и забвении иконописной терминологии.

В середине XIX века на смену раскрашиваемому вручную лубку пришли произведения полиграфической промышленности: цветные литографии в книгах и хромолитографические листы, а позднее цветные репродукции с картин, религиозные открытки, печатные иконы на жести. Они, в каком-то смысле, не только потеснили традиционные иконы, но и стали для них иконографическим примером.

Литература

- Аксенова 2004 – Аксенова Г.В. Художник, археолог, академик. Жизнь и труды Федора Солнцева // Родина. 2004. № 3. С. 101–105.

- Аксенова 2009 – Аксенова Г.В. Русский стиль. Гений Федора Солнцева: книга-альбом. М.: Слово / Slovo, 2009. 390 с.

- Антропова 2019 – Антропова И.А., Клюканова О.В., Петренко Т.А. «Небес и земли украшение». Север и Северо-Запад // Осень русского Средневековья. Искусство XVII века в собрании Русского Музея: альманах. СПб.: Русский Музей: Palace Edition, 2019. Вып. 535. С. 155–193.

- Бармин 2003 – Бармин С.Г. Русские иконописные подлинники // Вестник Новгородского государственного университета. 2003. № 24. C. 71–75.

- Барышникова 2019 – Барышникова В.В. История развития и проблема печатной иконы в России // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2019» Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века». М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019. Ч. 1. С. 68–73.

- Белик 2011 – Белик Ж.Г. Иконописное наследие мастерской Пешехоновых. М.: Индрик, 2011. 168 с.

- Библия 1867 – Библия в хромолитографиях. СПб.: Издание В. Генкеля, 1867. 115 цв. л. ил.

- Большакова 2015 – Большакова С.Е. Немецкие образы в росписях Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря. // Проблемы развития зарубежного искусства Германия ‒Россия. Мат-лы Межд. научн. конф., посвященной памяти М.В. Доброклонского (24–26 апреля 2012 г.): сб. ст. / науч. ред. В.А. Леняшин, Н.С. Кутейникова, сост. С.Ю. Верба. СПб.: Ин-т им. И.Е. Репина, 2015. Ч. 2. С. 49–58.

- Воздвиженский 1899 – Воздвиженский П.Н. Моя первая священная история в рассказах для детей. СПб.; М.: Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1899. 2-е изд. 102 с.

- Воронец 1889 – Воронец Е.Н. Воскресение Христово в современных иконописных изображениях. СПб.: Тип. С. Добродеева, 1889. 36 с.

- Воронина 1993 – Воронина Т.А. Русский лубок 20‒60-х годов XIX века. М.: КМЦ ИЭА РАН, 1993. 234 с.

- Глинтерник 2016 – Глинтерник Э.М. Рекламная дизайн-графика как социокультурный феномен в России 1880–1910-х годов // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 4 (25). С. 89–111.

- Голлербах 2003 – Голлербах Э.Ф. История гравюры и литографии в России. М.: Центрполиграф, 2003. 238 с.

- Голубцов 1888 – Голубцов А.П. О греческом иконописном подлиннике [Пробная лекция] // Прибавление к творениям св. Отцов. 1888. Ч. 42. Кн. 3. С. 131–135.

- Гусакова 2004 – Гусакова В. Православный словарь церковного искусства. СПб.: ИЦ «ЛИТА», 2004. 200 с.

- Даль 1882 ‒ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб: Типография М.О. Вольфа, 1882. Т. 3. Изд. 2-е 579 с.

- Двунадесятые 1888 – Двунадесятые праздники и Воскресение Христово: Картины с тропарями, кондаками и объясн. текстом. М.: И.Д. Сытин и К°, 1888. 60 с. 13 л. ил.

- Дионисий 1993 – [Дионисий Фурноаграфиот] Ерминия, или наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом, 1701‒1755 / [Пер.] Порфирия, еп. Чигиринского. М.: Изд-во Свято-Владим. братства, 1993. 238 с.

- Зиновьев 1975 – Зиновьев Н.М. Искусство Палеха. Л.: Художник РСФСР, 1975. Изд. 2-е. С. 42.

- Иконописный подлинник – Иконописный подлинник: Лицевая рукопись. Пер. пол. XVIII в. РНБ. ОР Q.XIII.11.

- Исаева 2016 – Исаева Н.Н. Иконописный подлинник середины XIX в. из собрания Красноярского краевого краеведческого музея. Красноярск, 2016. 264 с.

- Иулиания 1998 – Иулиания (Соколова М.Н.). Труд иконописца: Сборник. Сергиев Посад: Св.-Троиц. Сергиева лавра, 1998. 158 с.

- Калмыкова 1916 – Калмыкова А. Лубочные книги // Полвека для книги. 1866–1916: Лит.-худож. сб., посвящ. 50-летию изд. деятельности И.Д. Сытина. М.: Сытин, 1916. С. 149‒202.

- Каталог 1881 – Каталог изображений св. икон издания хромолитографического и конгревного В. Тиль и К˚ в Одессе. Одесса, 1881. 23 с.

- Ковалева, Шипунова 2014 – Ковалева М.Д., Шипунова М.В. Комитет попечительства о русской иконописи (1901‒1918): история и деятельность // Вестник РГГУ. Сер.: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2014. № 17 (139). С. 70‒80.

- Колесова 2010 – Колесова О.А. Палех и палешане: путеводитель. Иваново: Референт, 2010. 156 с.

- Комашко 2006 – Комашко Н.И. Русская икона XVIII века: столичная икона, провинциальная икона, народная икона. М.: Agey Tomesh, 2006. 337 с.

- Комашко 2018 – Комашко Н.И. Годовой комплект миней XVIII века со сводом богородичных икон из церкви Иоанна Златоуста в Вологде // «Историко-культурное наследие Русского Севера: проблемы сохранения и перспективы развития»: сб. ст. научно-практ. конф. Вологда: Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2018. С. 109–124.

- Кондаков 1905 – Кондаков Н.П. Лицевой иконописный подлинник: Ист. и иконограф. очерк. СПб.: Ком. попечительства о рус. иконописи, 1905. 239 с.

- Лазарев 1983 – Лазарев В.Н. Страницы истории Новгородской живописи = Pages from the history of Novgorodian painting: Двусторонние таблетки из собора Св. Софии в Новгороде. М.: Искусство, 1983. 168 с.

- Ларионов 1913 – Ларионов М.Ф. Выставка иконописных подлинников и лубков: кат. выставки. М.: Худож. салон, 1913. Вып. 11. 33 с.

- Лесков – Лесков Н.С. Запечатленный Ангел. Байройт, б/г. 63 с.

- Лицевая – Лицевая рукопись «Страсти Христовы» нач. XVIII в. РГБ. Ф. 152 Собрание рукописных книг И.Я. Лукашевича и Н.А. Маркевича. № 95. URL: https://lib-fond.ru/lib-rgb/152/f-152-95/#image-57 (дата обращения 29.07.2021)

- Маслов 2015 – Маслов К.И. Лицевые святцы художника-археолога Федора Солнцева в оценках современников // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2015. № 4. С. 183–195.

- Нефедова 2015 – Нефедова Н.В. О коллекции фонда графики Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета // Вестник ПСТГУ. Сер. V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2015. Вып. 1(17). С. 110–120.

- Новое время – Новое время. Пг.: А.С. Суворин. 1908. 24 декабря (6 января 1909). № 11778.

- Памятники 2008 – Памятники архитектуры Костромской области. Каталог. Выпуск X. Буйский район. Сусанинский район / авт. Н.Н. Исаева, В.М. Рудченко, Г.К. Смирнов, Е.Г. Щеболева. Кострома, 2008. 344 с.

- Письмо 1999 – Письмо Епифания Премудрого к Кириллу Тверскому // Библиотека литературы Древней Руси в 20 т. Т. 6: XIV – середина XV века. СПб.: Наука, 1999. 583 с.

- Питулько 2017 – Питулько Г.Н. Западноевропейские издания Библии конца XV – первой половины XVI в. в собрании БАН // Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания: К 510-летию создания Библейского сборника Матфея Десятого. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. 463 с.

- Плетнева 2013 – Плетнева А.А. Лубочная Библия: язык и текст. М.: Языки славянской культуры, 2013. 392 с.

- Сакович 1987 – Сакович А.Г. Очерки по истории и технике гравюры. Тетрадь 12. Русская гравюра XVI‒XVII веков. Русская народная картинка. // Очерки по истории и технике гравюры. М.: Изобразительное искусство, 1987. С. 495–544.

- Севастьянов 2011 – Севастьянов А.Н. Гонка цивилизаций: секрет лидерства // Вопросы национализма. 2011. № 1 (5). С. 168–197.

- Сурова 2012 – Сурова А.А. Влияние западноевропейских образцов на русскую монументальную живопись Синодального периода на примере храмов Тверской области // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. научн. ст. / под ред. А.В. Захаровой. СПб.: НП-Принт, 2012. Вып. 2. С. 395–400.

- Сытин 1915 – Сытин И.Д. Розничный каталог книгоиздательства т-ва И.Д. Сытина в Москве... М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1915. 268 с.

- Тарасов 1995 – Тарасов О.Ю. Икона и благочестие: Очерки иконного дела в имп. России. М.: Прогресс-культура: Традиция, 1995. 495 с.

- Толстова 2015 – Толстова Е.В. Теория и практика эстетического воспитания в лютеровской педагогике / Е.В. Толстова // Paradigmata poznani. 2015. № 4. С. 141–146.

- Файнштейн 1976 – Файнштейн Э.Б. В мире открытки. М.: Планета, 1976. 131 с.

- Фесенко 1894 – [Фесенко Е.И.] Альбом изображений святых икон. Одесса: Хромолитогр. Е.И. Фесенко, 1894. 120 л. цв. ил.

- Фесенко 1904 – Фесенко Е.И. Каталог на 1904 год изображений св. икон издания хромолитографии и типографии Евфима Ивановича Фесенко в Одессе. Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1904. Изд. 19-е. 30 с.

- Хромов 2017 – Хромов О.Р. Лубок // Православная энциклопедия. Ливаний-Львовский: в честь Преображения Господня женский монастырь. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2017. T. 41. 752 с.

- Чинякова 2010 – Чинякова Г.П. Иллюминированные «Страсти Христовы» в древнерусской рукописной традиции // Герменевтика древнерусской литературы: сб. ст. 2010. Сб. 15. С. 720‒728.

- Шалина, Сергеев 2018 – Шалина И.А., Сергеев А.Г. Комплекс икон-миней из собрания Ф.А. Каликина: вопросы стиля, иконографии и атрибуции памятников // Страницы истории отечественного искусства: cб. ст. по материалам научн. конф. (Русский музей, Санкт-Петербург, 2017). СПб.: Palace Editions, 2018. Вып. 30

- Biblia 1860 – Biblia. Die Bibel in Bildern: 240 Darstellungen, erfunden und auf Holz gezeichnet von Julius Schnorr von Carolsfeld. Leipzig: Georg Wigand, 1860. X. 38 p., 240 Ill.

- Boetticher 1891 – Boetticher, F. von. Malerwerke des Neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte. 4 vols. Dresden: Fr. v. Boetticher Verlag, 1891. V. 1. 980 p.

- Das Alte 1900 – Das Alte und Neue Testament in 24 Bildern, Dinglingen (Verlag der St.–Johannis-Druckerei) o. J. (1900). Berlin, Sammlung Archiv für Kunst und Geschichte. URL: https://www.akg-images.co.uk/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2UMESQJSQ1H8SD&SMLS=1&RW=1366&RH=657&PN=2&POPUPPN=99&POPUPIID=2UMDHUK8A1L2 (дата обращения 18.06.2021).

- Mertin 2018 – Mertin A. Postkartentheologie: Anmerkungen zum Unterricht mit Bildern (am Beispiel von Lukas 10, 25‒37) URL: https://www.theomag.de/112/am620.htm (reference date 07.07.2021).

References

- Aksenova, G.V. (2004), “Khudozhnik, arkheolog, akademik. Zhizn i trudy Fedora Solntsevaˮ [Artist, archaeologist, academician. Life and works of Fyodor Solntsev], Rodina, no 3, pp. 101–105.

- Aksenova, G.V. (2009), Russky stil. Geniy Fedora Solntseva [Russian style. The genius of Fyodor Solntsev]: book-album, Slovo, Moscow, Russia.

- Antropova I.A., Klyukanova O.V., Petrenko T.A. (2019) “Nebes i zemli ukrashenie. Sever i Severo-Zapadˮ [“Heaven and earth decoration”. North and North-West], Osen russkogo srednevekovya. Iskusstvo XVII veka v sobranii Russkogo Muzeya, Palace Editions, St Petersburg, Russia, Is. 535, pp. 155–193.

- Barmin, S.G. (2003), “Russkie ikonopisnye podlinnikiˮ [Russian icon-painting originals], Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta, no 24. pp. 71–75.

- Baryshnikova, V.V. (2019), “Istoriya razvitiya i problema pechatnoi ikony v Rossii” [The history of development and the problem of the printed icon in Russia], Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya DISK-2019 Vserossiiskogo foruma molodykh issledovatelei “Dizain i iskusstvo – strategiya proektnoi kultury XXI vekaˮ, RGU im. A.N. Kosygina, Moscow, Russia, Part 1, pp. 68–73.

- Belik, Zh.G. (2011), Ikonopisnoe nasledie masterskoi Peshekhonovykh [Icon-painting heritage of the Peshekhonov workshop], Indrik, Moscow, Russia.

- Genkel, V. (Ed.) (1867), Bibliya v khromolitografiyakh [The Bible in chromolithographs], Izd. V. Genkelya, St Petersburg, Russia.

- Bolshakova, S.E. (2015), “Nemetskie obrazy v rospisyakh Spaso-Preobrazhenskogo sobora Valaamskogo monastyrya” [German images in the murals of the Transfiguration Cathedral of the Valaam Monastery], Problemy razvitiya zarubezhnogo iskusstva Germaniya ‒ Rossiya. Part 2: Collection of materials of the International Scientific Conference dedicated to the memory of M.V. Dobroklonsky (April 24‒26, 2012), I.E. Repin Institute, St Petersburg, Russia, pp. 49–58.

- Vozdvizhensky, P.N. (1899), Moya pervaya svyaschennaya istoriya v rasskazakh dlia detei [My first sacred story for children], Publishing House of the Partnership M.O. Wolf, St Petersburg, Russia, 2nd ed.

- Voronets, E.N. (1889), Voskresenie Khristovo v sovremennykh ikonopisnykh izobrazheniyakh [Resurrection of Christ in modern icon-painting images], Tipografiya S. Dobrodeeva, St Petersburg, Russia.

- Voronina, T.A. (1993), Russky lubok 20‒60 godov XIX veka [Russian lubok of the 20‒60s of the 19th century], RAN, Moscow, Russia.

- Glinternik, E.M. (2016), Reklamnaya dizain-grafika kak sotsiokulturny fenomen v Rossii 1880–1910-kh godov [Advertising design graphics as a socio-cultural phenomenon in Russia in the 1880s‒1910s], Mezhdunarodny zhurnal issledovany kultury, no 4(25), pp. 89–111.

- Gollerbakh, E.F. (2003), Istoriya gravyury i litografii v Rossii [History of engraving and lithography in Russia], Tsentrpoligraf, Moscow, Russia.

- Golubtsov, A.P. (1888), “O grecheskom ikonopisnom podlinnike [Probnaya lektsiya]” [About the Greek icon-painting original [Trial lecture], Pribavlenie k tvoreniyam sv. ottsov [Addition to the works of Sts Fathers], Part 42, Book 3, pp. 131–135.

- Gusakova, V. (2004), Pravoslavny slovar tserkovnogo iskusstva [Orthodox Dictionary of Church Art], LITA, St Petersburg, Russia.

- Dal, V.I. (1882), Tolkovy slovar zhivogo velikorusskogo yazyka [Explanatory dictionary of the living Great Russian language], Printing house of M.O. Wolf, St Petersburg, Russia, 2nd ed., V. 3.

- Sytin, I.D. (Ed.) (1888), Dvunadesyatye prazdniki i Voskresenie Khristovo: Kartiny s troparyami, kondakami i obyasn. tekstom [Twelve Feasts and the Resurrection of Christ: Pictures with Troparia, Kontakia and Explanatory texts], Moscow, Russia.

- [Dionysius Fournografiot] (1993), Erminiya, ili nastavlenie v zhivopisnom iskusstve, sostavlennoe ieromonakhom i zhivopistsem Dionisiem Furnografiotom, 1701‒1755 [Herminia, or the Painting Guide, t written by hieromonk and painter Dionysius Fournographiot, 1701‒1755], [Transl.] Porfiriy, ob. Chigirinsky, Publishing House of the Holy Vladimir Brotherhood, Moscow, Russia.

- Zinoviev, N.M. (1975), Iskusstvo Palekha [Art of Palekh], Khudozhnik RSFSR, Leningrad, Russia.

- Ikonopisny podlinnik: Litsevaya rukopis. Pervaya polovina XVIII veka [Iconographic original: An illuminated manuscript. First half of the 18th century], Rossiyskaya Natsionalnaya Biblioteka [Russian National Library], OR Q. XIII. 11.

- Isaeva, N.N. (2016), Ikonopisny podlinnik serediny XIX v. iz sobraniya Krasnoyarskogo kraevogo kraevedcheskogo muzeya [Iconographic original of the mid-19th century: from the collection of the Krasnoyarsk Regional Museum of Local Lore], Krasnoyarsk, Russia.

- Iulianiya (Sokolova, M.N.) (1998), Trud ikonopistsa [The work of the icon painter], Sv.-Troic. Sergieva lavra, Sergiev Posad, Russia.

- Kalmykova, A. (1916), Lubochnye knigi [Popular books], Polveka dlya knigi. 1866–1916: Lit.-khudozh. sb., posvyasch. 50-letiyu izd. deyatelnosti I.D. Sytina [Half a century for a book. 1866‒1916: Literary-artistic collection, dedicated to the 50th anniversary of editorial activities of I.D. Sytin], Moscow, Russia, pp. 49‒202.

- Til, V. (Ed.) (1881), Katalog izobrazheny sv. ikon izdaniya khromolitograficheskogo i kongrevnogo V. Til i K° v Odesse [Catalog of images of saint icons published by the chromolithographic and relief stamp V. Til and K˚ in Odessa], Odessa, Russia.

- Kovaleva, M.D., Shipunova M.V. (2014), “Komitet popechitelstva o russkoi ikonopisi (1901‒1918): istoriya i deyatelnostˮ [Committee of Trusteeship of Russian Icon Painting (1901‒1918): History and Activities], Vestnik RGGU. Ser.: Istoriya. Filologiya. Kulturologiya. Vostokovedenie [Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Ser.: History. Philology. Culturology. Oriental studies], no 17(139), pp. 70‒80.

- Kolesova, O. A. (2010), Palekh i paleshane: putevoditel [Palekh and Palestine: a guide], Referent, Ivanovo, Russia.

- Komashko, N.I. (2006), Russkaya ikona XVIII veka: stolichnaya ikona, provintsialnaya ikona, narodnaya ikona [Russian icon of the 18th century: metropolitan icon, provincial icon, folk icon], Agey Tomesh, Moscow, Russia.

- Komashko, N.I. (2018), “Godovoi komplekt miney XVIII veka so svodom bogorodichnykh ikon iz tserkvi Ioanna Zlatousta v Vologdeˮ [Annual set of monthly books of the K18th century with a collection of theotokos icons from the Church of St John Chrysostom in Vologda], Istoriko-kulturnoe nasledie Russkogo Severa: problemy sokhraneniya i perspektivy razvitiya: collection of scientific and practical conference, Vologodsky gosudarstvenny istoriko-arkhitekturny i khudozhestvenny muzei-zapovednik,Vologda, Russia, pp. 109‒124.

- Kondakov, N.P. (1905), Litsevoi ikonopisny podlinnik: Ist. i ikonograf. ocherk [Illuminated original: Historical and iconographical essay], Komitet popechitelstva o rus. ikonopisi, St Petersburg, Russia.

- Lazarev, V.N. (1983), Stranitsy istorii Novgorodskoi zhivopisi = Pages from the history of Novgorodian painting: Dvustoronnie tabletki iz sobora Sv. Sofii v Novgorode [Pages from the history of Novgorodian painting: Double-sided tablets from the Cathedral of St Sophia in Novgorod], Iskusstvo, Moscow, Russia.

- Larionov, M.F. (1911), Vystavka ikonopisnykh podlinnikov i lubkov [Exhibition of icon-painting originals and luboks]: exhibition catalog, Khudozh. Salon, Moscow, Russia, no 11.

- Leskov, S.N. (s. a.), Zapechatlenny Angel [The Sealed Angel], Bairoit, Russia.

- Litsevaya rukopis “Strasti Khristovy” nach. XVIII v. RGB. F. 152 Sobranie rukopisnyh knig I.Â. Lukaševiča i N.A. Markeviča No 95 [Illuminated manuscript]. URL: https://lib-fond.ru/lib-rgb/152/f-152-95/#image-57 (reference date 29.07. 2021)

- Maslov, K.I. (2015), “Litsevye svyatsy khudozhnika-arkheologa Fedora Solntseva v otsenkakh sovremennikov” [Illuminated calendar of the artist-archaeologist Fyodor Solntsev in the assessments of contemporaries], Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGKhPA, no 4, pp. 183–195.

- Nefedova, N.V. (2015), “O kollektsii fonda grafiki Tserkovno-arkheologicheskogo muzeya Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo Gumanitarnogo Universiteta” [On the collection of the graphics fund of the Church Archaeological Museum of the Orthodox St Tikhon University for the Humanities], Vestnik PSTGU. Ser. V. Voprosy istorii i teorii khristianskogo iskusstva, V. 1(17), pp. 110–120.

- Suvorin, A.S. (Ed.) (1908), Novoe vremya [New time], 1908, December 24 (1909, January), no 11778, St Petersburg, Russia.

- Isaeva, N.N., Rudchenko, V.M., Smirnov, G.K., Sheboleva, E.G. (2008), Pamyatniki arkhitektury Kostromskoi oblasti. Buysky rayon. Susaninsky rayon [Monuments of architecture of the Kostroma region. Buysky district. Susaninsky district]: Catalog, Issue 10, Kostroma, Russia.

- Pismo Epifaniya Premudrogo k Kirillu Tverskomu [Letter of Epiphanius the Wise to Cyril of Tver] (1999), Biblioteka literatury Drevnei Rusi [Library of Literature of Ancient Russia]: in 20 vols.], V. 6: 14th – mid 15th century, Nauka, St Petersburg, Russia.

- Pitulko, G.N. (2017), “Zapadnoevropeiskie izdaniya Biblii kontsa XV – pervoi poloviny XVI v. v sobranii BAN” [Western European editions of the Bible of the late 15th ‒ first half of the 16th century in the collection of the BAN], Slavyanskaya Bibliya v epokhu rannego knigopechataniya: K 510-letiyu sozdaniya Bibleiskogo sbornika Matfeya Desyatogo, Pushkinsky Dom, St Petersburg, Russia.

- Pletneva, A.A. (2013), Lubochnaya Bibliya: yazyk i tekst [Popular Bible: language and text], Yazyki slavyanskoy kultury, Moscow, Russia.

- Sakovich, A.G. (1987), Ocherki po istorii i tekhnike graviury. Tetrad 12. Russkaya graviura XVI–XVII vekov. Russkaya narodnaya kartinka [Essays on the history and technique of engraving. Book 12. Russian engraving of the 16th–17th centuries. Russian folk picture], Ocherki po istorii i tekhnike graviury, Izobrazitelnoe iskusstvo, Moscow, Russia, pp. 495–544.

- Sevastyanov, A.N. (2011), Gonka tsivilizatsiy: sekret liderstva [Race of civilizations: the secret of leadership], Voprosy natsionalizma, no 1(5). pp. 168–197.

- Surova, A.A. (2012), Vliyanie zapadnoevropeiskikh obraztsov na russky monumentalny zhivopis Sinodalnogo perioda na primere khramov Tverskoi oblasti [The influence of Western European samples on Russian monumental painting of the Synodal period on the example of the temples of the Tver region], Aktualnye problemy teorii i istorii iskusstva: collection of scientific articles], NP-Print, St Petersburg, Russia, Issue 2.

- Sytin, I. D. (1915), Roznichny katalog knigoizdatelstva t-va I.D. Sytina v Moskve... [Retail catalog of the publishing house of I.D. Sytin in Moscow], Printing house of the partnership of I.D. Sytin, Moscow, Russia.

- Tarasov, O.Yu. (1995), Ikona i blagochestie: Ocherki ikonnogo dela v imp. Rossii [Icon and piety: Essays on the icon business in the im. Russia], Progress-kultura: Traditsiya, Moscow, Russia.

- Tolstova, E.V. (2015), “Teoriya i praktika esteticheskogo vospitaniya v lyuterovskoi pedagogike” [Theory and practice of aesthetic education in Luther’s pedagogy], Paradigmata poznani, no 4, pp. 141–146.

- Fainshtein, E.B. (1976), V mire otkrytki [In the world of postcards], Planeta, Moscow, Russia.

- Fesenko, E.I. (1894), Albom izobrazheniy svyatykh ikon [Album of images of holy icons]: editions of chromolithographs by E.I. Fesenko, Odessa, Russia.

- Fesenko, E I. (1904), Katalog na 1904 god izobrazheniy sv. ikon izdaniya khromolitografiy i tipografiy Evfima Ivanovicha Fesenko v Odesse [Catalog for 1904 images of saint icons published by chromolithography and printing house of Evfim Ivanovich Fesenko in Odessa]: Edition 19, E.I. Fesenko’s printing house, Odessa, Russia.

- Khromov, O.R. (2017), “Lubok. Pravoslavnaya entsiklopediyaˮ [Lubok. Russian popular prints, Orthodox Encyclopedia], Lebanon ‒ Lvov: v chest Preobrazheniya Gospodnya zhensky monastyr, Tserkovno-nauchny tsentr Pravoslavnaya entsiklopediya, Moscow, Russia. V. 58.

- Chinyakova, G.P. (2010), “Illyuminirovannye ‘Strasti Khristovy’ v drevnerusskoi rukopisnoi traditsii” [Illuminated “Passion of Christ” in the Old Russian manuscript tradition], Germenevtika drevnerusskoi literatury: a collection of articles, coll. 15, pp. 720–728.

- Shalina, I.A., Sergeev A.G. (2018), “Kompleks ikon-miney iz sobraniya F.A. Kalikina: voprosy stilya, ikonografii i atributsii pamyatnikov” [Complex of icons – monthly books from the collection of F.A. Kalikin: questions of style, iconography and attribution of monuments], Stranitsy istorii otechestvennogo iskusstva: Collection of articles based on the materials of the scientific conference (Russian Museum, St Petersburg, 2017), Palace Editions, St Petersburg, Russia, Issue 30.

- Wigand, G. (Ed.) (1860), Biblia. Die Bibel in Bildern: 240 Darstellungen, erfunden und auf Holz gezeichnet von Julius Schnorr von Carolsfeld [Biblia. The Bible in pictures: 240 depictions, invented and drawn on wood by Julius Schnorr von Carolsfeld], Georg Wigand, Leipzig, Germany.

- Boetticher, F., von (1891), Malerwerke des Neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte [Paintings of the Nineteenth Century. Contribution to art history]: in 4 vols., Friedrich von Boetticher Verlag, Dresden, Germany, V. 1.

- Das Alte und Neue Testament in 24 Bildern, Dinglingen (Verlag der St.-Johannis-Druckerei) o. J. (1900). Berlin, Sammlung Archiv für Kunst und Geschichte [The Old and New Testament in 24 pictures, Dinglingen (Verlag der St. Johannis-Druckerei) (1900). Berlin, Collection Archive for Art and History]. URL: https://www.akg-images.co.uk/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2UMESQJSQ1H8SD&SMLS=1&RW=1366&RH=657&PN=2&POPUPPN=99&POPUPIID=2UMDHUK8A1L2 (дата обращения 18.06.2021).

- Mertin, A. (2018), Postkartentheologie: Anmerkungen zum Unterricht mit Bildern (am Beispiel von Lukas 10, 25‒37) [Postcard Theology: Notes on lessons with pictures (using the example of Luke 10, 25‒37)] (URL: https://www.theomag.de/112/am620.htm, reference date: 07.07.2021.)

[1] Сийский Лицевой Иконописный подлинник: Лицевая рукопись. XVII в. 537 л. РНБ.Ф. 536. Оп. 1. Л. 2, 6 об, 7 об, 8, 9 об.

[2] Там же, Л. 34, 35, 39, 73.

[3] Апостол печатный. Москва. Типография Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца, 19 апреля 1564. Музей-заповедник усадьба «Коломенское».

[4] Библия. Полное Священное Писание. Виттенберг, 1541. Научно-исследовательский отдел редких книг РГБ.

[5] Брокгауз, Фридрих Арнольд. Энциклопедический словарь / под ред. проф. И.Е. Андреевского. Шенье – Шуйский монастырь. СПб.: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1903. Т. 39a. С. 481– 960. С. 758.

[6] Открытка «Воскресение Христово» и благословение обители Св. Иоанна Златоуста на Афоне 1911 г. РГАДА. Ф. 1197. Оп. 2. Д. 725. Л. 280, 280 об.

К иллюстрациям

Ил. 2. По изданию: Кондаков Н. П. Лицевой иконописный подлинник: Ист. и иконографический очерк. СПб.: Ком. попечительства о рус. иконописи, 1905.

Список сокращений

РНБ – Российская национальная библиотека

ПГХГ – Пермская государственная художественная галерея

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГБ – Российская государственная библиотека

РГУ им. Косыгина – Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина

РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет

Авторы статьи

Информация об авторе

Елена В. Сергеева, аспирант 2 курса Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия; Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.18; serge-elena@mail.ru

Author Info

Elena V. Sergeeva, 2nd year postgraduate student, St Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St Petersburg, Russia; 18 Bolshaya Morskaya St, 191186 St Petersburg, Russia; serge-elena@mail.ru