Pro et contra. Баллотировка картин экспонентов на передвижных выставках по архивным материалам ОР ГТГ

Ольга К. Ментюкова

Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия, MentiukovaOK@tretyakov.ru

Аннотация

В статье приведены факты, выявленные в процессе подготовки выставки «Передвижники» в Государственной Третьяковской галерее[1] и освещается проблема отбора произведений на экспозиции Товарищества передвижных художественных выставок в 1870-х – 1900-х годах. В научный оборот вводятся архивные документы, многие из которых публикуются впервые, анализируется изменение механизмов и принципов конкурсного отбора картин (баллотировок) на передвижные выставки, выявляется круг произведений и причины, по которым они не попадали на выставки, показываются индивидуальные предпочтения членов жюри.

Ключевые слова:

Товарищество передвижных художественных выставок, ТПХВ, передвижники, передвижничество, передвижная выставка, реализм, искусство XIX века

Для цитирования:

Ментюкова О.К. Pro et contra. Баллотировка картин экспонентов на передвижных выставках по архивным материалам ОР ГТГ Academia. 2025. № 1. С. 105−131. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-105-131

Pro et contra. Voting for and against exhibitors’ paintings at the itinerant exhibitions based on archival documents stored at the State Tretyakov Gallery

Olga K. Mentyukova

State Tretyakov gallery, Moscow, Russia, MentiukovaOK@tretyakov.ru

Abstract

The article, written in conjunction with the development of the “Peredvizhniki” exhibition at the State Tretyakov Gallery, focuses on the problem of selecting paintings for the exhibitions of the Society of Itinerant Art Exhibitions in the 1870s–1900s. It is based on archival documents, many of which are introduced into scientific discourse for the first time. The author analyzes how the mechanisms and principles of competitive selection were changing, reveals which artists’ works were not included and for what reasons, and shows the individual preferences of the jury members.

Keywords:

Society of Itinerant Art Exhibitions, TPHV, Peredvizhniki artists (the Itinerants), Peredvizhniki movement, Itinerant exhibition, Realism, Art of the 20th century

For citation:

Mentyukova, O.K. (2025), “Pro et contra. Voting for and against exhibitors’ paintings at the itinerant exhibitions based on archival documents stored at the State Tretyakov Gallery”, Academia, 2025, no 1, рр. 105−131. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-105-131

Искусство передвижников зачастую ассоциируется с известнейшими шедеврами русской живописи, принадлежащих кисти мастеров Товарищества, а также с просветительскими задачами их выставочной деятельности. Время стерло для нас ту роль, которую играли ежегодные экспозиции Товарищества для современников, – роль площадок для знакомства с современным искусством, куда принимались отнюдь не все представленные произведения, проходившие отбор по художественным достоинствам и другим параметрам. В «Воспоминаниях о передвижниках» Я.Д. Минченкова (сопровождающего выставки ТПХВ в 1900–1910-х годах) сохранились строки, свидетельствующие именно о таком отношении участников процесса: «На общие собрания к открытию выставки в Петербург съезжались почти все члены Товарищества с разных концов России. Приезжали и экспоненты, т. е. художники, еще не избранные в члены Товарищества и подвергавшиеся баллотировке (жюри). Это был годичный отчет художников в их творчестве, их великий праздник. Члены Товарищества без жюри несли свои вещи на суд, где перед собой и публикой ставили напоказ свои думы и заветные мечты; робкие экспоненты с трепетом ожидали результатов жюри и, большей частью с разбитыми надеждами, отвергнутые, уезжали домой, чтобы еще год собираться с силами к новому выступлению, новой пробе» [Минченков 1963, с. 83].

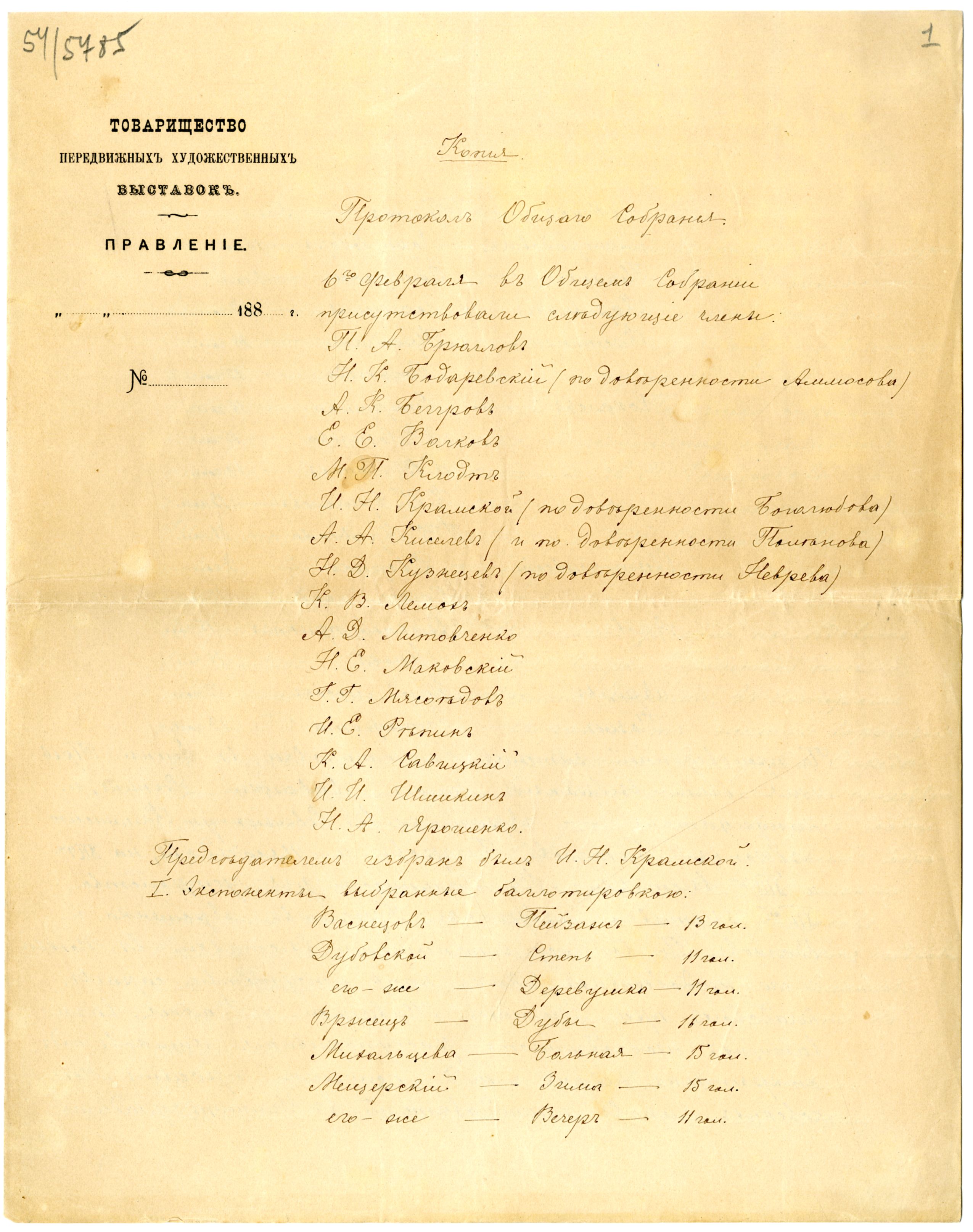

В качестве жюри по отбору произведений для выставки выступало общее собрание членов Товарищества. С помощью голосования (баллотировки) оно принимало решение о принятии или отклонении произведений художников, не являвшихся членами Товарищества. Художники, чьи произведения были поддержаны большинством голосов, становились экспонентами Товарищества. В случае желания принять участие в выставке через год они снова должны были пройти через процедуру баллотировки своих работ, если не становились к тому времени членами Товарищества (так же, через голосование), которые имели право предоставлять произведения без предварительного отбора (ил. 1).

Необходимо отметить, что на протяжении полувековой деятельности ТПХВ неоднократно вносились предложения подвергать баллотировке произведения не только экспонентов, но и членов Товарищества. Известно, что такое предложение вносил в 1891 году В.Д. Поленов (но был поддержан только Н.Н. Ге) [ТПХВ 1987, т. 2, с. 390], а в книге протоколов заседаний сохранились пометки, свидетельствующие о внесении такого вопроса на рассмотрение в 1898 году (рядом с перечеркнутым проектом подписано: «пункт считать неутвержденным»[2]). По всей видимости, большинство членов Товарищества не желали отказываться от привилегий.

В отдельных случаях, впрочем, и их произведения могли не допускаться до экспонирования. Одной из причин могла быть низкая оценка художественного качества произведения. В частности, известно решение И.Н. Крамского не выставлять на 7-й выставке одну из трех картин В.М. Васнецова («Женскую головку»), т.к. «она ему могла бы повредить» [ТПХВ 1987, т. 2, с. 566]. Также произведение члена Товарищества могло не приниматься, если его содержание шло явно вразрез с просветительской программой Товарищества либо касалось маргинальных тем. Известно, что такая судьба настигала некоторые картины Н.К. Бодаревского, экспонента передвижных выставок с 1880 года и члена ТПХВ с 1884 года, обратившегося к жанру салонного портрета. Я.Д. Минченков так писал о нем: «Передвижники не выносили его, но по уставу не могли исключить из своей среды, так как преступлений он все же не совершал. Только когда ставил вещи, спускавшиеся до уровня порнографии, товарищи протестовали и убирали их с выставки» [Минченков 1963, с. 83]. Однако в целом подобные решения были все же исключениями.

В то же время права экспонентов (в том числе молодых художников, только начинавших активную жизнь в искусстве) сужались по мере того, как Товарищество становилось более и более зрелым, изменялись и принципы баллотировки [Гольдштейн 1987, с. 25-32].

Протоколы Товарищества, хранящиеся в ОР ГТГ и опубликованные ранее, частично запечатлели изменения, которые вносились в процесс отбора картин, а в некоторых (начиная с 1885 года) было зафиксировано количество голосов, поданных за прошедшие на выставку произведения. Однако они не отражают общую картину и не дают ответов на такие вопросы, как: насколько был велик конкурс среди экспонентов[3], какие художники хотели, но не смогли принять участие в передвижных выставках, как голосовали члены Товарищества за представленные работы. Ключом к ответу на эти вопросы являются другие архивные материалы – баллотировочные тетради, списки и таблицы, которые до сих пор были относительно мало известны и скупо анализировались в исследованиях о Товариществе, в том числе потому, что не всегда названия по описи («каталоги передвижных выставок»[4], «список картин»[5] и т.п.) раскрывали их истинную роль. Кроме того, Товарищество не собирало эти материалы так же систематически, как протоколы и отчеты. В воспоминаниях Я.Д. Минченкова упоминается эпизод, когда в ходе горячей дискуссии во время голосования потребовался прошлогодний баллотировочный список, «который, к счастью, сохранился» [Минченков 1963, с. 92].

В процессе подготовки выставки «Передвижники» документы, связанные с процедурой баллотировки в 1886, 1889, 1891–1893, 1895–1896, 1898, 1900–1902 гг., были выявлены в отделе рукописей Третьяковской галереи в личных фондах № 10 И.С. Остроухова[6], № 54 В.Д. Поленова[7], № 82 С.В. Иванова[8]; один документ отложился непосредственно в фонде № 69 Товарищества передвижных художественных выставок[9]; несколько документов было обнаружено в РГАЛИ в личном фонде № 822 И.С. Остроухова[10]. Были атрибутированы либо скорректированы названия и датировки материалов. В статье будут рассмотрены главным образом документы, хранящиеся в Третьяковской галерее, в контексте тех изменений, которые вносились в процедуру баллотировки с течением времени.

Архивные материалы, которые показывали бы, что в первые годы существования Товарищества картины подвергались какой-либо формальной процедуре голосования, не выявлены. Вероятно, это связанно с особенностями приема холстов на выставки в то время. Изначально в уставе ТПХВ было зафиксировано, что каждое отделение правления Товарищества (в Москве и Петербурге) «имеет право принимать художественные произведения для выставки»[11]. Лишь в мае 1878 года, после открытия 6-ой выставки Товарищества, утверждается правило, согласно которому произведения экспонентов могли приниматься на выставки только на общем собрании [ТПХВ 1987, т. 1, с. 164], а спустя четыре года, в 1882 году, в протоколах собраний начинают фиксироваться решения о приеме картин конкретных экспонентов. Любопытно, что в протоколе 1882 года упоминается разделение экспонентов на тех, кто принят по баллотировке ([И.А.] Лагода, А.Е. Маковская, А.Д. Чиркин, Л.В. Позен, В.К. Менк, М.Г. Малышев), и тех, решение о ком предоставляется правлению (Н.К. Бодаревский, Н.А. Кошелев, Н.Д. Кузнецов) [ТПХВ 1987, т. 1, с. 232]. Не исключено, что последние не прошли баллотировку, однако, согласно каталогу, их произведения все же были приняты на выставку.

В протоколе собрания от 23 февраля 1884 года подготовка выставки была более четко регламентирована: «при равенстве голосов считать произведение, подвергнутое баллотировке, не принятым и никаких перебаллотировок не допускать» [ТПХВ 1987, с. 265]. Таким образом, было установлено правило приема работ, набравших более половины голосов, которое действовало и позднее. В том же году в каталоге 12-й передвижной выставки работы экспонентов впервые были отделены от работ членов Товарищества в особый раздел. Вероятно, нововведения были вызваны тем, что «удельный вес» работ экспонентов стал достаточно велик: на 12-й выставке они составляли четвертую-пятую часть (26) от общего числа произведений (116), тогда как, к примеру, на 6-ой выставке они находились в соотношении менее одной картины к десяти (всего 9 произведений экспонентов из 103 представленных)[12].

Передвижные выставки продолжали приковывать к себе интерес все большего числа художников, и в 1885 году, накануне открытия 13-ой выставки (по всей видимости, в ответ на запрос экспонентов), решено «сделать известными экспонентам мотивы, по которым их произведения на выставку не приняты» [ТПХВ 1987, т. 1, с. 285]. Тогда же в протоколе впервые было зафиксировано количество голосов, поданных за прошедшие на выставку картины (что с этих пор стало происходить регулярно), однако отвергнутые произведения в нем по-прежнему не упоминались (ил. 2).

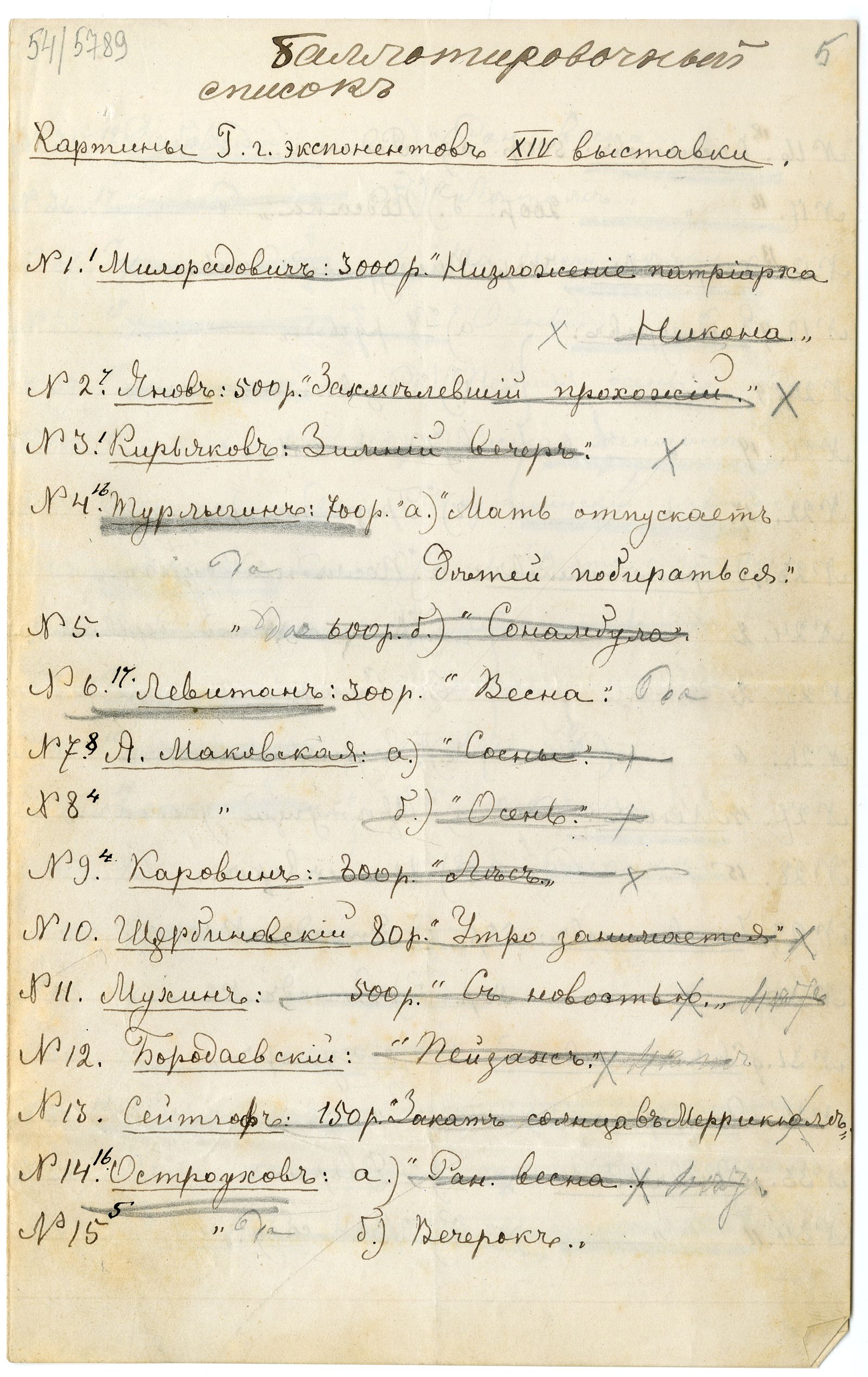

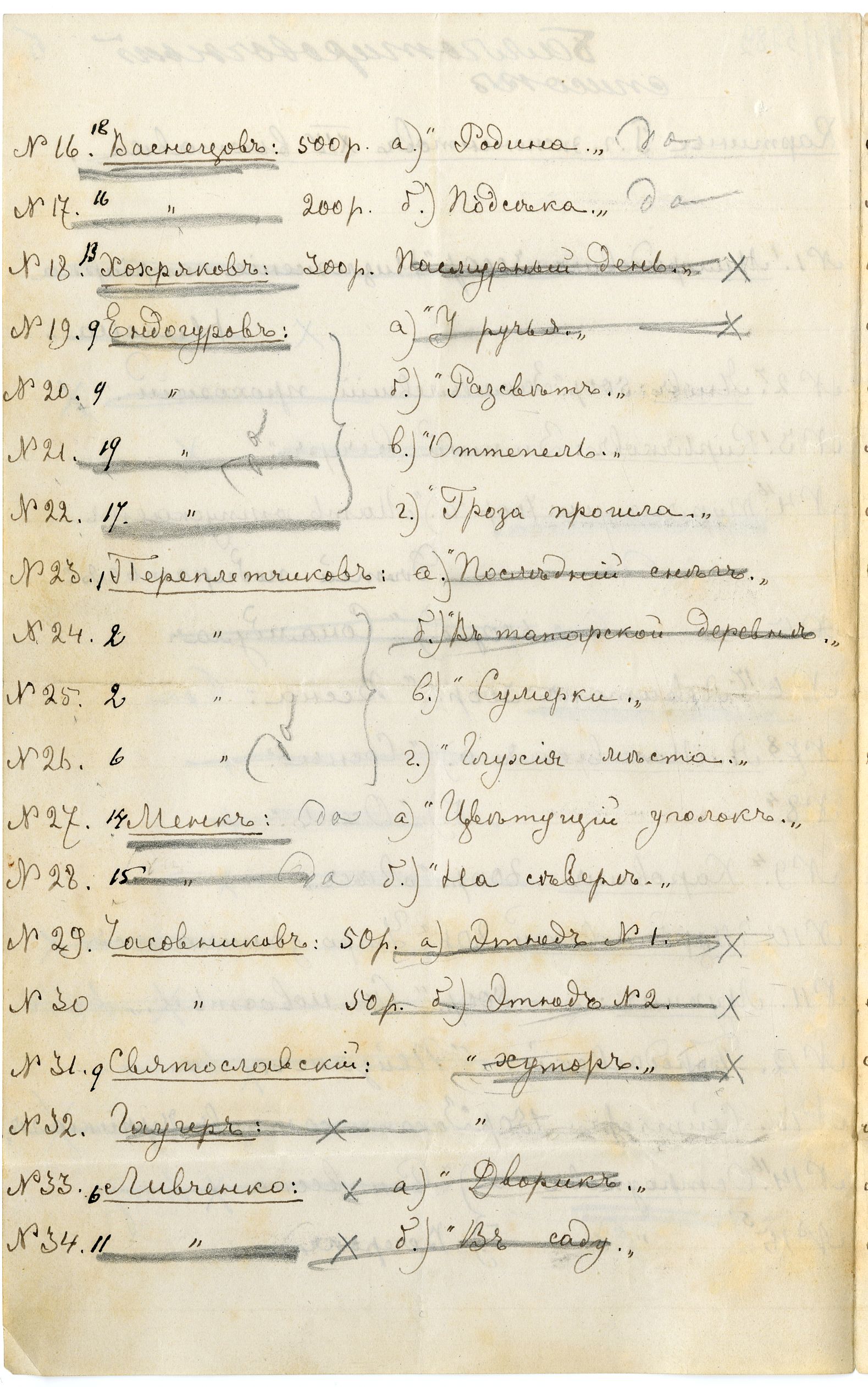

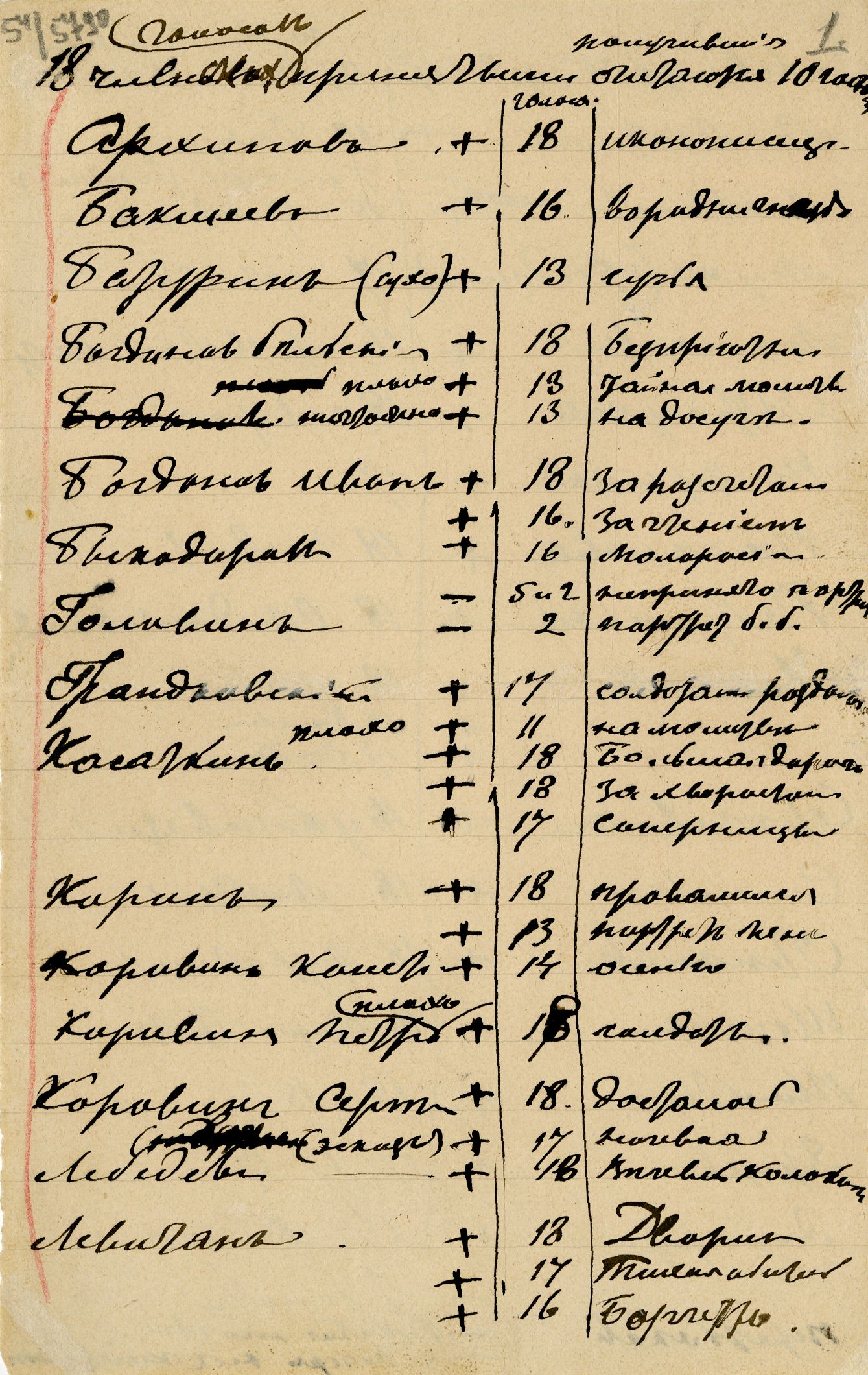

Первый баллотировочный список, хранящийся в ОР ГТГ, относится к 14 передвижной выставке (1886) (ил. 3, 4) и хранится в фонде В.Д. Поленова, который в тот год был избран во временную комиссию по устройству выставки. Он представляет собой перечень картин экспонентов, записанный рукой неустановленного лица (предположительно Н.Я. Быкадорова, сопровождавшего 14 и 15 передвижные выставки), на двойном разлинованном листе. Согласно нему, на выставку было предоставлено 64 работы экспонента; две работы («Старый холостяк» Н.Я. Быкадорова и «Осень» Е.К. Вжеща; местонахождение неизвестно) были взяты авторами обратно, а принята (по данным в каталоге) – 21[13], то есть прошла примерно каждая третья работа. Таким образом, произведения экспонентов составили примерно 1/6 часть экспозиции (17 процентов), в каталоге которой перечислена 121 картина[14].

Вероятно, аналогичные перечни были выданы каждому из 19[15] участников баллотировки для предварительного знакомства с работами: в своем списке Поленов сделал пометки, как голосовал он сам, одновременно проставив возле некоторых картин число голосов, поданных за них всем собранием. Василий Дмитриевич проявил себя не самым строгим, но и не самым мягким критиком, проголосовав за 26 работ, в том числе за фаворитов, получивших максимальное число голосов, – «Оттепель» И.И. Ендогурова[16] (интересно, что эта и другая работа Ендогурова, прошедшая баллотировку, – «Гроза прошла» – не упоминаются в каталоге выставки по неустановленным причинам), «Раннюю весну» Н.Н. Дубовского, «Воскресную идиллию» Н.Г. Богданова (местонахождение всех неизвестно), «Омутнинский завод» А.И. Морозова (1885, ГТГ). В то же время он поддержал четыре пейзажа молодого художника В.В. Переплетчикова (набравших в общем голосовании от 1 до 6 голосов из 10 необходимых), который был его учеником в МУЖВЗ; и проголосовал против полотна другого своего ученика, А.С. Янова (получившего 4 голоса).

В письме к Н.В. Поленовой от 23 февраля 1886 Василий Дмитриевич выделил ряд работ экспонентов: «…есть очень хорошие: Дубовской, особенно две вещи, прелесть, Аполинарий [Васнецов] недурен, Левитан недурен, хотя немного черен. То же и про [Илью] Семеныча [Остроухова] можно сказать, но по мотиву и наивности его вещь одна из самых симпатичных»[17]. Многие из художников, о произведениях которых Поленов оставлял отзывы в переписке с родными, посещали рисовальные вечера в его доме в Кривоколенном переулке и были хорошо знакомы ему и членам его семьи.

Среди не прошедших баллотировку работ оказались картины будущих членов Товарищества С.Д. Милорадовича и С.И. Светославского («Хутор», местонахождение неизвестно), друга Левитана В.В. Часовникова (этюды), пейзажиста Н.Л. Эллерта («В окрестностях Москвы», местонахождение неизвестно)[18]. Произведение С.Д. Милорадовича «Низложение патриарха Никона»[19] (ил. 5), согласно списку, получило всего 1 голос – несмотря на то, что годом ранее художник экспонировал на передвижной выставке работу «Черный собор (Восстание Соловецкого монастыря против новопечатных книг 1666 года 4 октября)», которая была приобретена П.М. Третьяковым (находится в собрании ГТГ по сегодняшний день). Из письма И.Е. Репина к М.П. Федорову от 9 марта 1886 года следует, что причиной отказа в приеме работы стал ее низкий технический уровень: «Помните, как в прошлом году <…> мы радовались новому таланту, побывав у него вместе с Иван Евграфовичем[20]? Товарищи за прошлую его картину приняли его единогласно[21] и ждали от него в будущем… Увидев его теперешнюю картину “Никона”, я не поверил своим глазам, да она и плохо была освещена; я позвал людей, чтобы поставить ее хорошенько и осветить правильно. <…> А между тем никакое освещение не помогало – она была плоха. Заурядная композиция, рисунок без натуры, а живопись!!! <…> К чему эти горы красок без толку и, главное, все фальшивая отсебятина, все небрежно, все без натуры. Насколько прошлогодняя вещь была содержательна, строго штудирована, долго обдумывана и потому являлась самобытным трудом, имеющим исторический тон в обстановке и в лицах. <…> В настоящей же его картине и тени нет того скромного, правдивого художника, стремящегося к осуществлению своих идеалов, тут все решено и все малюется как образа, наудачу. <…> Посоветуйте ему писать этюды с натуры, да не стремиться к количеству, а к качеству; писать скромно и верно, бросить эту брызготню и наваливание красок. Впрочем, талант свое возьмет, и эта неудача, может быть, к лучшему…»[22]. Строки из письма И.Е. Репина показывают, что в период расцвета Товарищества члены жюри старались быть беспристрастными и оценивать работы экспонентов, невзирая на их прошлые заслуги и напутствуя им на их профессиональном пути.

Интересно, что среди работ, не прошедших баллотировку в 1886 году (против которых голосовал и Поленов), есть пейзаж Д.А. Щербиновского «Утро занимается» (местонахождение неизвестно). Будущий живописец-импрессионист, а в 1886 году художник-любитель и студент юридического факультета Императорского Московского университета через три года начал посещать рисовальные вечера у Поленовых [Сахарова 1950, с. 262], причем сам Василий Дмитриевич советовал ему продолжить художественное образование (что тот и сделал, поступив в 1891 году в Академию художеств). Однако при первом знакомстве мнение Поленова о его художественном таланте было, как видно из списка, менее комплементарным.

Известно, что баллотировку прошла картина Остроухова «Ранняя весна» (16 голосов)[23], однако нигде не упоминается, что согласно списку, Илья Семенович привез на выставку две работы. Вторая фигурировала в перечне под названием «Вечерок», но не прошла баллотировку, набрав лишь 5 голосов членов Товарищества (включая Василия Дмитриевича). Илья Семенович, лично привезший на выставку свои произведения, переживал, что «провалится», сравнивая их с картинами Н.Н. Дубовского и А.М. Васнецова [Сахарова 1950, с. 212]; однако был рад приему на выставку хотя бы одной работы («Семеныч на седьмом небе» – сообщал об этом Поленов[24]), нигде не упоминая о второй.

Число художников, желавших представить свои работы на ежегодных выставках, росло от года к году. Судя по баллотировочному списку 17-й выставки (открывшейся в 1889 году)[25], из 121 представленных на выставку картин члены Товарищества отобрали 55 (то есть конкурс стал менее жестким и составил около двух работ на место). При этом согласно каталогу, члены Товарищества подготовили для выставки 130 работ, и передвижники сохранили за собой численный перевес на выставке (доля работ экспонентов составила в итоге 30 процентов от общего числа картин). В.Д. Поленов так отозвался о прошедшей баллотировке: «Впечатление немного неприятное, особенно появляется протекция и кумовство, а хорошие вещи, за которых нет адвоката, проваливают»[26] (ил. 6). Ответной реакцией экспонентов стало их предложение выставлять забаллотированные картины в особой зале, в чем им было отказано решением общего собрания [ТПХВ 1987, т. 2, с. 389] (хотя 17-я выставка была устроена в относительно просторном доме Е.А. Боткиной и давала возможность пойти им навстречу[27]).

В подготовленный сопровождавшим выставку В.М. Константиновичем список Поленов (член комиссии по устройству выставки) внес итоги общего голосования, однако понять, как голосовал сам Василий Дмитриевич или другие художники, по нему невозможно. Не останавливаясь на сведениях о том, как распределились голоса среди прошедших работ (итоги были внесены в протокол общего собрания и уже опубликованы), отметим непринятые произведения. Так, не прошла баллотировку работа Л.С. Бакста «Муж и жена»[28] (5 голосов из 9 необходимых), о чем ранее не было известно (ил. 7). Сюжет картины будто восходит к иконографии неравного брака: супруги с большой разницей в возрасте во время прогулки в коляске оказались на берегу водоема; молодая женщина смотрит вдаль, пока ее супруг дремлет на мраморной скамейке… Однако общее меланхолическое настроение произведения отдаляет его от остросоциального жанрового полотна и сближает с эстетикой символизма (хотя художественная манера молодого художника в этой работе еще не сформировалась). Среди других отвергнутых работ – «Май» И.И. Левитана[29] (ил. 8) (7 голосов; причем на момент баллотировки работа была приобретена П.М. Третьяковым, о чем есть пометка в баллотировочном списке, однако авторитета коллекционера оказалось недостаточно, и работу не приняли – вероятно, из-за ее этюдности; три других произведения художника были отобраны), «Евреи во время погрома» М.И. Зощенко [30] (7 голосов), «Наступающие сумерки» И.С. Остроухова[31] (8 голосов; две другие работы прошли), «Коровы» С.И. Светославского[32] (7 голосов; «Чудесную его вещь отказали <…> за то, что велика»[33] – писал об этой работе В.Д. Поленов) и др.

В отдельных случаях, как следует из списков, работы не проходили через баллотировку, однако попадали на выставки. На 17-й выставке экспонировались четыре портрета работы А.П. Соколова, включая «Портрет И.И. Ендогурова» (1889, Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого), но, согласно документу, в ходе голосования каждый из них набрал от 2 до 6 голосов; то же касается двух скульптур работы В.А. Кафки (получивших 0 и 1 голос). Интересно, что и в протоколе общего собрания, где перечислены принятые картины экспонентов, именно для этих авторов не указано количество набранных голосов [ТПХВ 1987, с. 352]. Попадаются такие случаи и в более поздних документах.

Баллотировочные списки показывают, что некоторые экспоненты предпочитали скрывать свои имена во время голосования – вероятно, опасаясь провала или с иными целями; чаще всего эти работы были отвергнуты, но не всегда. Так, в 1889 году А.Н. Выезжев представлял свою работу «Рассвет» под псевдонимом «129» (местонахождение не известно; прошла 12-ю голосами, но экспонировалась только в Петербурге). Письменные источники раскрывают, что как минимум в некоторых случаях жюри знало истинных авторов «анонимок». Н.С. Третьяков (сын С.М. Третьякова, одного из основателей Третьяковской галереи) пытался попасть на 17 передвижную выставку с картиной «Тихий вечер» (местонахождение неизвестно; картина не прошла, набрав 8 голосов), вместо имени в списке изображено сердце – а В.Д. Поленов в письме к супруге упоминал: «Картина под девизом ♥ Н.С. получила 8 голосов и не принята»[34]. (Николай Сергеевич с волнением ожидал результатов баллотировки, в письме к И.С. Остроухову делясь: «Пока ожидаю своей участи с твердостью древнего греха и только изредка прибегаю к бутылке шампанского, которых выпил за эту неделю с полдюжины»[35]).

После баллотировки 1889 года, когда 6 работ экспонентов не набрали до порога «входа» на выставку всего 1 голос, было допущено послабление: в ходе голосования наряду с принятыми и непринятыми предлагалось выделять «сомнительные» картины для перебаллотировки [ТПХВ 1987, т. 1, с. 352]. В дальнейшем минимальным порогом для пересмотра результатов голосования стала треть голосов – принцип, который действительно был введен в обиход, судя по более поздним протоколам и отметкам в списках.

Следующий из сохранившихся документов ОР ГТГ – это неполный баллотировочный список 19 выставки, составленный рукой В.Д. Поленова в 1891 году[36]. Весной этого года по инициативе С.В. Иванова и при поддержке Е.Д. Поленовой молодые художники, не входившие в состав членов Товарищества[37], предложили допускать к участию в баллотировке тех экспонентов, чье «художественное направление <…> успело достаточно определиться» [ТПХВ 1987, т. 1, с. 373]. Поводом для этого стал новый устав ТПХВ 1890 года, затруднявший прием в члены объединения, и общее обострение отношений между поколениями художниками. Хотя ответ правления Товарищества на петицию был лаконичным и язвительным («Собрание постановило считать … заявление за недоразумение, почему и посылает экземпляр своего Устава»[38]), сохранившаяся переписка и результаты баллотировки говорят о том, что члены Товарищества постарались сгладить конфликт, приняв на выставку сравнительно много работ молодых художников. Было принято 89 произведений из 144[39] – более половины, причем члены Товарищества прислали на выставку 83 произведения[40]. Интересно, что уже после баллотировки экспонентов 10 из них были приняты в члены ТПХВ, и их произведения поместили в каталог в раздел «Картины членов Товарищества». Это создавало видимость небольшого численного перевеса работ членов Товарищества, тогда как в действительности экспоненты «обошли» их на шесть произведений. Так или иначе, впервые в истории ТПХВ картины его членов и экспонентов были представлены в соотношении примерно 1:1.

К сожалению, список 1891 года, составленный В.Д. Поленовым (снова входившим в комиссию по устройству выставки), не полон и представляет собой скорее его личные заметки. Однако из него следует, что среди забаллотированных произведений были два портрета работы А.Я. Головина[41], (ил. 9) в том числе портрет Н.П. Богданова-Бельского (2–5 голосов из 10 необходимых; местонахождение неизвестно), 4 из 8 работ Р.С. Левицкого, 1 из 3 работ Н.С. Матвеева, 3 работы Н.С. Третьякова («Вечер на Клязьме», «Натюрморт», «Балет»[42]). Рядом с именами некоторых художников Поленов оставил также личные оценочные заметки: Батурин – «сухо», Богданов-Бельский – «плохо, ничтожно», Н.А. Касаткин, П.И. Коровин, Н.С. Матвеев – «плохо».

Хотя из подписавших заявление экспонентов был «забаллотирован» только Н.С. Третьяков[43] (инициатор петиции С.В. Иванов не присылал своих произведений на 19-ю выставку), В.Д. Поленов в письме указывал, что «Ярцева и Иванова возненавидели за руководительство протеста. И оттого Ярцева и не приняли в члены. <…> Они признают приславших картины отказавшимися от заявления. Так что Иванов и Серов твердо стоят на почве и будут наказаны» [Сахарова 1950, с. 276].

В документе 1892 года, связанном с процедурой баллотировки, зафиксировано, что год спустя С.В. Иванов (судя по письмам и дневнику, отличавшийся сложным характером) действительно был «забаллотирован». Его работа «Этап»[44], присланная на 20-ю выставку и запечатлевшая ночевку арестантов по пути к месту ссылки или тюрьмы, набрала лишь 6 голосов и была отвергнута, о чем художник очень переживал (ил. 10). «…В первый раз в жизни я получил такой сюрприз. Ужасно жалею, что не послал на Академическую – пора уже <зачеркнуто>. Досадно – год как-то пропал»[45] – писал он в своем дневнике 22 февраля 1892 года. По сохранившимся свидетельствам, Иванов был поддержан, в том числе несколькими старейшими художниками, включая Н.А. Ярошенко, Н.Н. Ге, В.Д. Поленова, К.А. Савицкого, А.А. Киселева, набрав в сумме 7 голосов из 10 необходимых [ТПХВ 1987, с. 420]. Вероятно все же, работу отвергли в большей степени из-за ее натуралистичности и неоднозначного сюжета (что шло вразрез с эстетическими предпочтениями жюри), а не из-за личного отношения к художнику. Голосовал против «Этапа» в том числе недавний экспонент, оппонент «петиции» Иванова – с 1891 года член Товарищества – И.С. Остроухов. Об этом свидетельствуют пометки в его баллотировочной книге, хранящейся в РГАЛИ[46].

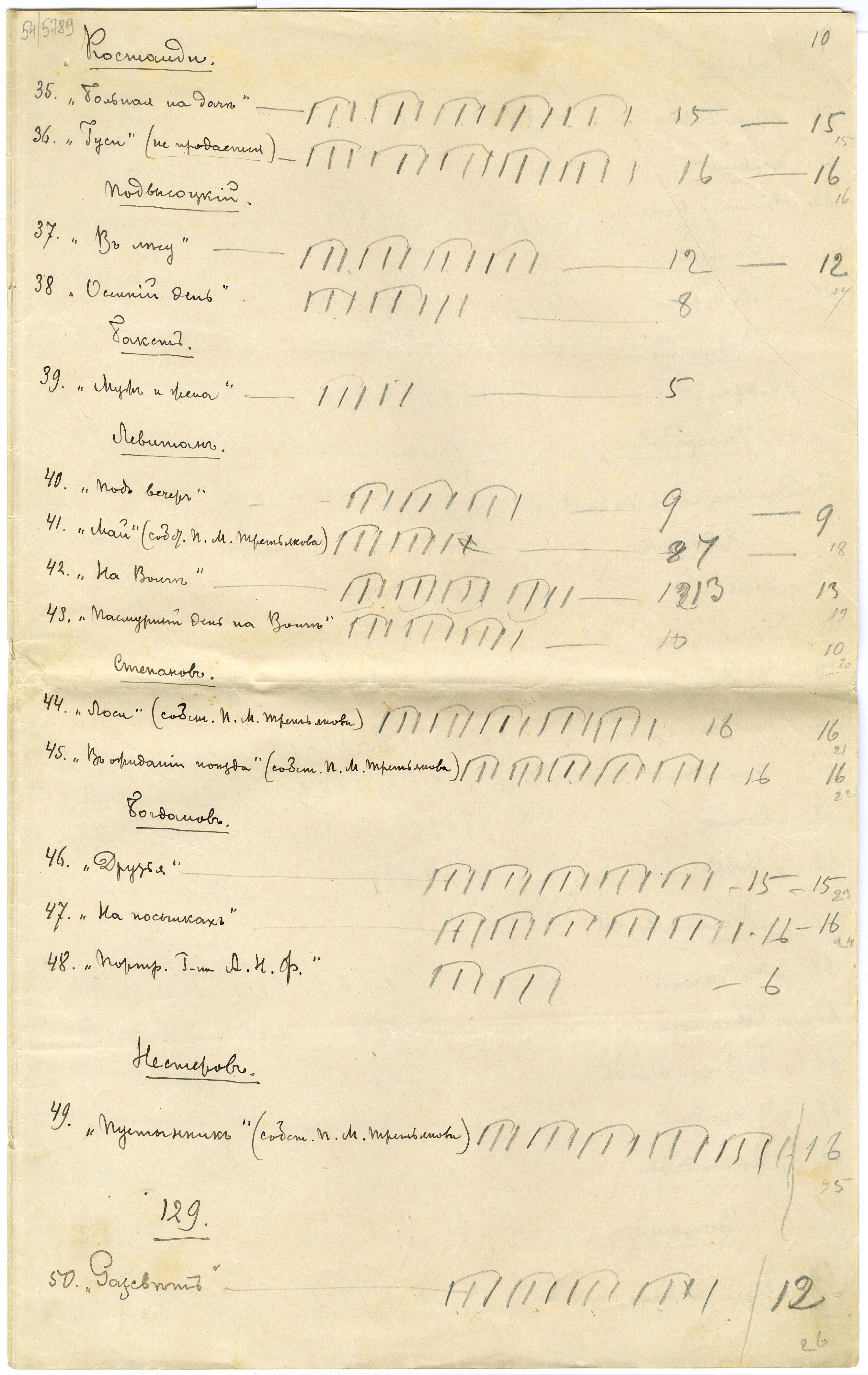

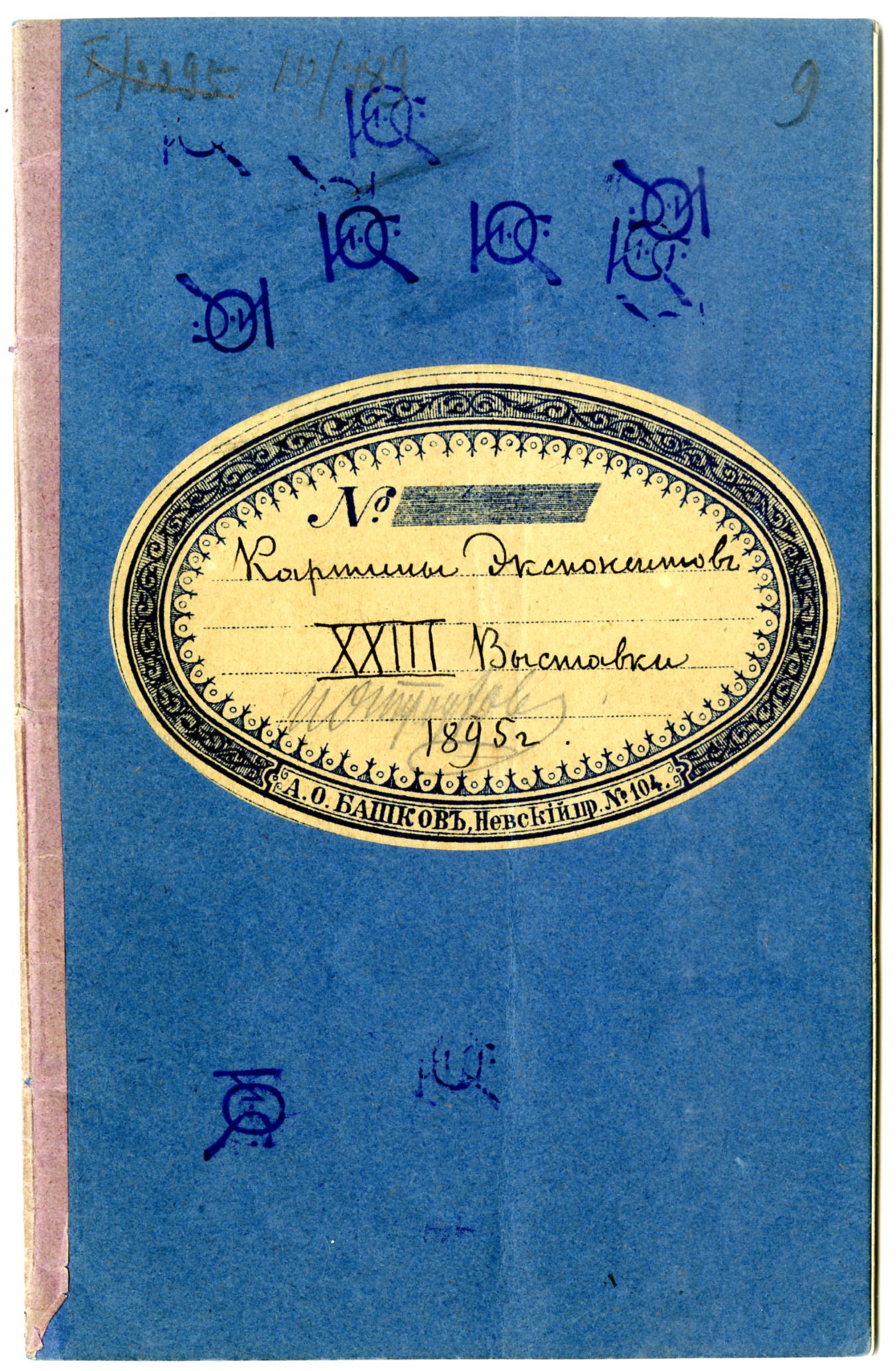

Рассмотрение материалов РГАЛИ лежит за пределами статьи, однако необходимо остановиться на баллотировочных книгах как особом типе документа (образцы которых хранятся также в ОР ГТГ), появившегося не позднее начала 1890-х годов. Они упоминаются в заявлении московских членов Товарищества общему собранию от 26 марта 1890 года, причем говорится, что «все баллотировочные книги должны быть именные и с подписью владельца» [ТПХВ 1987, с. 373]. Указанная выше книга И.С. Остроухова 1892 года – первый по хронологии документ подобного типа, выявленный в процессе работы над выставкой (всего их обнаружено восемь). Это – голубые тетрадки в линейку из 16 листов, формата 17 на 10 см, подписанные на обложках (на наклеенных прямоугольных листах белой бумаги) номером выставки или/и именем владельца. В.Н. Бакшеев[47] в воспоминаниях описал процедуру баллотировки картин экспонентов с использованием книг: «В первый раз, по избрании меня членом Товарищества, я поехал на устройство передвижной выставки в Петербург вместе с другими членами Товарищества: <…> Утром в четверг мы, попив чаю, отправились на выставку <…>. Драпировщики заканчивали в верхнем отделении выставки обивку стен холстом, на этих стенах были временно развешены картины экспонентов. В выставочном помещении мы встретили Н.А. Касаткина, который познакомил нас с Константиновичем – уполномоченным Товарищества, который дал мне и А.М. Корину по тетрадке: в них надо было внести название картин экспонентов, фамилии художников, написавших эти картины, и потом поставить отметку за эти картины: за хорошие – плюс, за плохие – минус. А.М. Корин и я обошли выставку, все записали, как нам было сказано, и пошли обедать, а вечером должны были собраться все члены Товарищества и произвести подсчет голосов, подсчитать плюсы и минусы. Вечером <…> все уселись за большой длинный стол, покрытый зеленым сукном. Председателем собрания был выбран Г.Г. Мясоедов. Начался подсчет голосов. Если кто-нибудь из экспонентов получал 18 плюсов и 20 минусов, председатель спрашивал, что, может быть, художники, поставившие минус, еще раз посмотрят картину и переменят свое мнение – вместо минуса поставят плюс. <…> По окончании подсчета собрание закрывалось» [Бакшеев 1961, с. 81–82].

Таким образом, в 1890-х годах баллотировка произведений осуществлялась в два этапа: начиная с письменных пометок в специальных тетрадках до сведения голосов из них в общую таблицу. В то же время в «шапке» таблицы появились столбцы с именами голосующих: сегодня из них можно увидеть не только то, сколько голосов получили те или иные произведения, но и как именно голосовал каждый участник баллотировки.

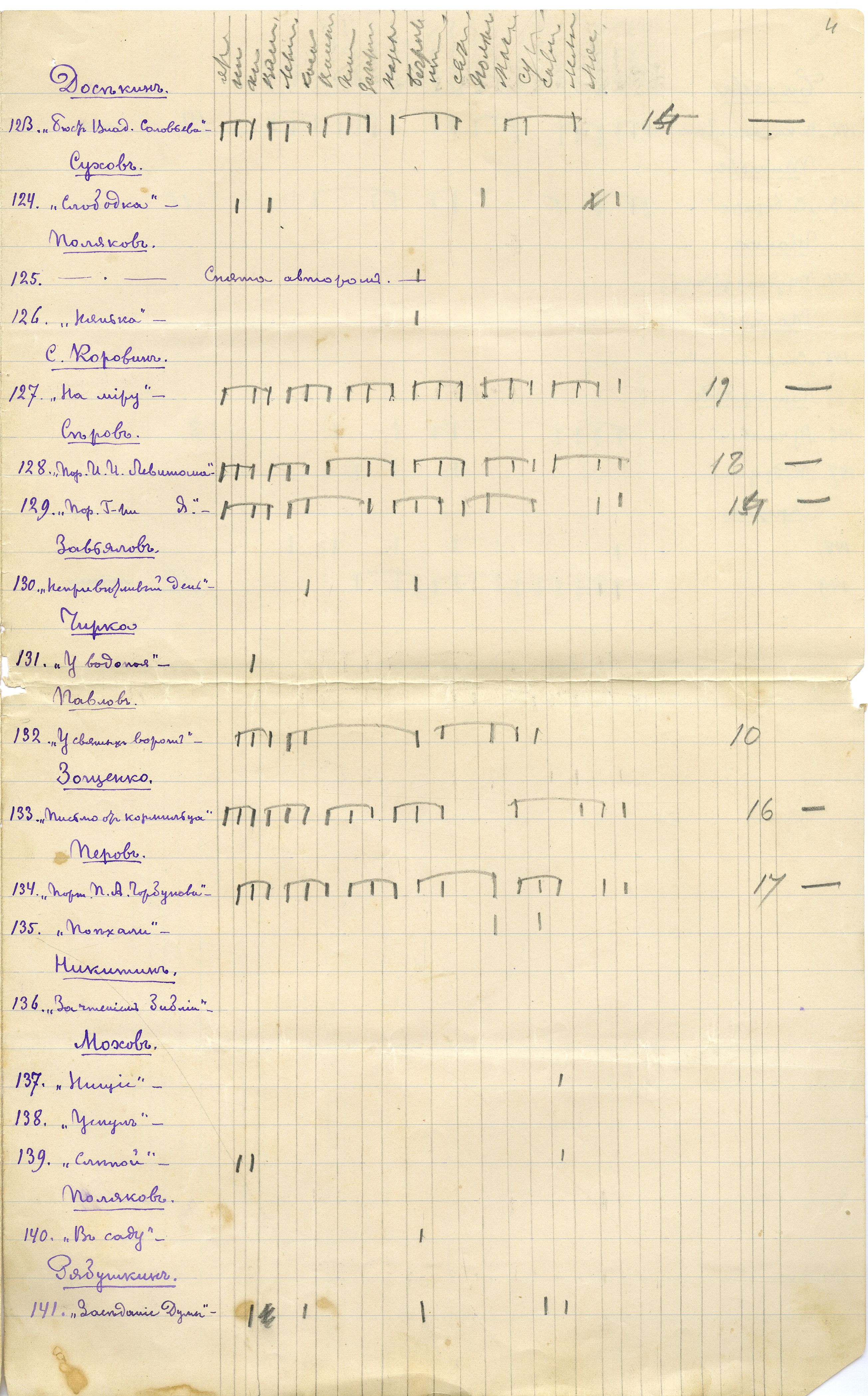

Интересна баллотировочная таблица 1893 года, сохранившаяся в фонде В.Д. Поленова[48] (ил. 11, 12). Согласно ей, в 1893 году экспоненты представили 149 работ, из них прошли 44 (около трети); члены Товарищества при этом экспонировали 92 произведения. Таким образом, спустя два года после послабления, допущенного в пользу экспонентов, и массового приема в ТПХВ сразу 10 художников в 1891 году, объединение вернулось к прежнему, более жесткому отбору (около 3 работ на место; доля произведений экспонентов на выставке – 1/3).

Любопытно, что годом ранее Поленов предложил Совету Товарищества принимать без баллотировки произведения отдельных экспонентов, «которых художественная деятельность пользуется уважением» [ТПХВ 1987, т. 2, с. 412]. Судя по баллотировочному листу, в 1893 году такими произведениями стали две из четырех картин И.Е. Репина – «Осенний букет» (1892, ГТГ) и «На охоте»[49] (две другие были приняты единогласно); протоколом следующего общего собрания за Репиным было закреплено право предоставлять работы без баллотировки [ТПХВ 1987, с. 428].

Если сравнивать количество голосов, отданных членами Товарищества за полотна экспонентов 21-й выставки, то наиболее суровыми критиками были К.В. Лемох (29 голосов), Г.Г. Мясоедов (32), Н.А. Ярошенко (33) и Н.Н. Ге (37); при том, что об Н.Н. Ге сложилось мнение как о защитнике интересов экспонентов [Мастера искусства 1970, с. 92]. Любопытно, что часто трое последних голосовали за одни и те же картины (главным образом из числа фаворитов). Менее строгими были В.И. Суриков (42 голоса), И.И. Шишкин (45), Н.А. Касаткин (46), И.И. Левитан (52). Благосклонными критиками проявили себя А.А. Киселев (72), В.Д. Поленов (69), К.А. Савицкий (67), А.М. Васнецов (61). Члены Совета В.Е. Маковский и П.А. Брюллов в баллотировке 1893 года не участвовали.

Благодаря «именному» баллотировочному списку появляется возможность видеть не только то, какие работы были отклонены (или прошли «на грани»), но и кто именно против них проголосовал.

Среди отклоненных оказалась работа А.П. Рябушкина «Заседание Думы» (5 голосов при 11 необходимых; современное название – «Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате», ГТГ), бывшего фаворитом предыдущей выставки (ил. 13). Однако нельзя сказать, что его «провалили» только консервативные члены Товарищества: за работу проголосовали А.А. Киселев, Н.А. Касаткин, А.К. Беггров, В.И. Суриков, К.А. Савицкий, а не поддержали, в частности, В.Д. Поленов, А.М. Васнецов, И.И. Левитан.

Анализируя художественный язык картины, Т.В. Юденкова – куратор выставки «Передвижники» в ГТГ, указывает на начало разработки Рябушкиным принципов стиля модерн. По ее мнению, это и не понравилось голосовавшим: «…молодой художник, увлекшись красотой древнерусских орнаментов, демонстрировал иное отношение к жанру, отказавшись от изображения открытого конфликта, <…> показав новые приемы цветовой, линейно-ритмической композиции» [Юденкова 2024, с. 53].

Не прошли работы С.А. Виноградова «У часовни» (ГТГ) (ил. 14), поддержанная 8 голосами – А.А. Киселева, И.И. Левитана, А.М. Васнецова, Н.А. Касаткина, А.К. Беггрова, А.Н. Шильдера, К.А. Савицкого и В.Д. Поленова. Не исключено, что она была отвергнута из-за того, что в 1892 году экспонировалась на выставке МОЛХ. Кроме того, была «забаллотирована» картина «Бабы» («Подруги»)[50] (ил. 15), поддержанная всего 3 голосами – В.Д. Поленова, В.И. Сурикова и А.К. Беггрова. В.Д. Поленов считал, что это были «самые талантливые вещи», указывая на то, что из-за отказа в приеме негодовал и Репин [Сахарова 1950, с. 288]. Сам С.А. Виноградов тяжело переживал это событие, но в письме к А.П. Ланговому считал ответственным в первую очередь себя: «…такой урок <…> заставит теперь, если только я что еще буду делать, относиться требовательнее к себе, а то ведь правда возмутительное разгильдяйство. Посылал я неконченую вещь – ведь это действительно нахальство»[51]. По мнению Т.В. Юденковой, «Бабы» были отвергнуты за неприемлемость живописных приемов: «Избранный мотив мог показаться вполне передвижническим, но в нем не было сюжета. Его исполнение обнаруживало внимание к передаче солнечного света, использованию чистых красок, свежести восприятия и обнаженности живописных приемов, то есть отвечало <…> пленэрным и импрессионистическим тенденциям…» [Передвижники 2024, с. 289].

По нижней границе прошла «Юность Сергия Радонежского»[52] М.В. Нестерова, набравшая 11 голосов, поддержанная большинством присутствовавших членов Совета (Н.А. Ярошенко, В.Д. Поленовым, В.И. Суриковым, К.А. Савицким, за исключением А.А. Киселева и К.В. Лемоха), И.И. Шишкиным, А.М. Васнецовым, И.И. Левитаном и др., но не получившая голоса еще одного автора произведений на религиозную тему, пользовавшегося авторитетом в Товариществе – Н.Н. Ге. Вспоминая о непростых отношениях с Ге, Нестеров в «Давних днях» упоминает, что именно Н.Н. Ге был «неумолимым хулителем» его произведения, из-за чего возник жаркий спор, и картина «едва была принята» [Нестеров 2005, с. 45].

Среди других произведений, едва прошедших баллотировку, оказались этюд К.А. Коровина (11 голосов), «Урок музыки» А.Я. Головина[53] (12 голосов). Отказано было начинавшим свой творческий путь С.В. Малютину и М.Х. Аладжалову, В.А. Суреньянцу, М.М. Яровому. Нельзя исключить, что жюри руководствовалось принятыми в 1892 году Условиями для приема картин экспонентов на выставки Товарищества [ТПХВ 1987, с. 423-424]. В них по инициативе Н.А. Ярошенко впервые были четко сформулированы основные принципы отбора, включая указание на необходимость художественного замысла, а также понижен приоритет таких жанров, как натюрморт, портрет, «этюды голов».

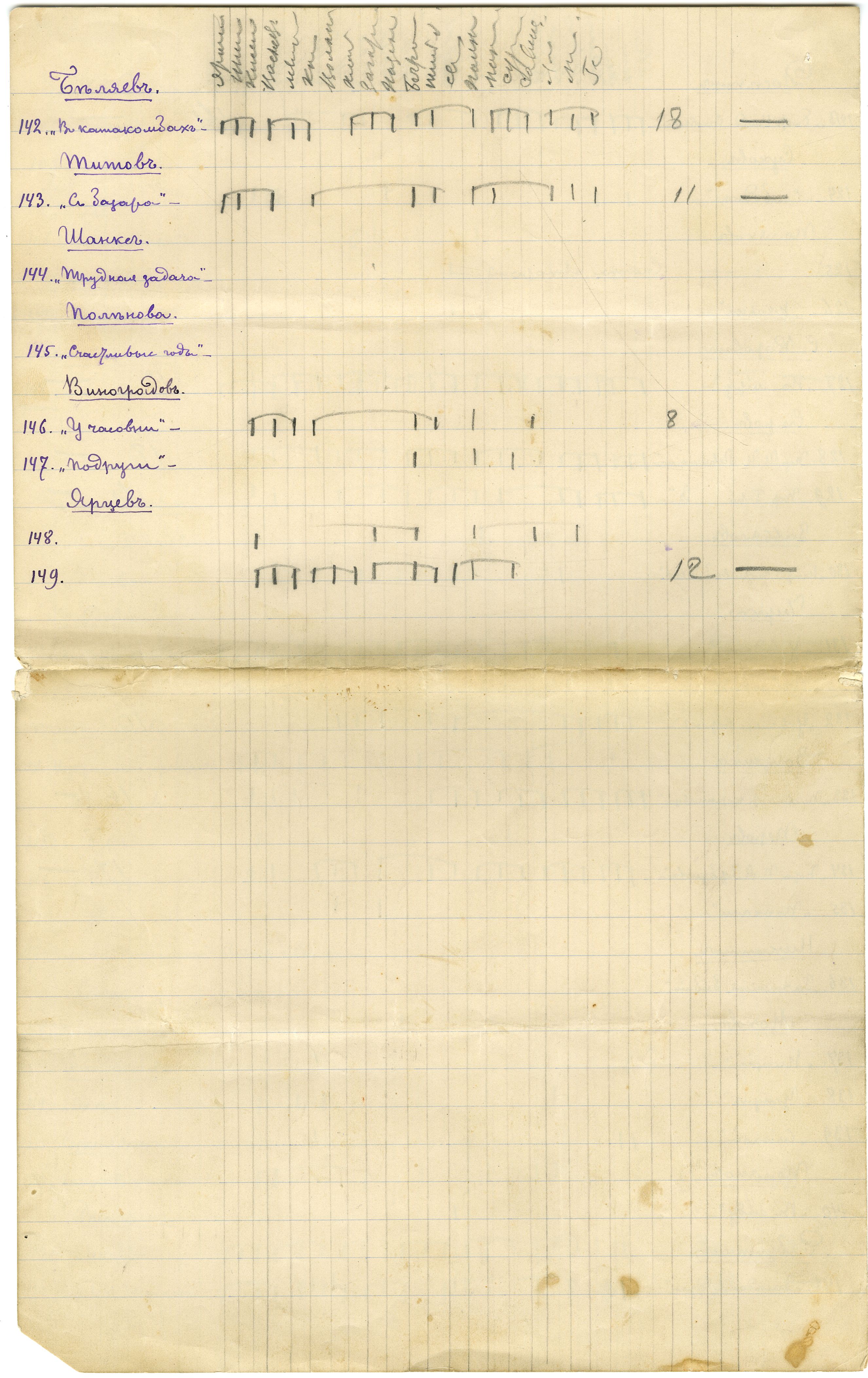

Следующим по хронологии документом ОР ГТГ, связанным с голосованием, является баллотировочная книга И.С. Остроухова 1895 года[54] (ил. 16, 17). Прием в члены Товарищества в 1891 году имел для художника большое значение; А.С. Боткин, поздравляя своего друга и родственника, писал ему в марте 1891 году о «новой широкой дороге, на которую ты вышел наконец – после всех своих странствий»[55].

Согласно книге Остроухова, хранящейся в ОР ГТГ, на 23-ю выставку было представлено 153 работы экспонента (6 из них были сняты автором), а прошло 47 работ – примерно каждая третья. Члены Товарищества при этом экспонировали 118 произведений[56], т.е. доля картин экспонентов на выставке составила около 30 процентов. А.Е. Архипов в письме к В.Д. Поленову (не участвовавшему в 1895 году в баллотировке) от 18 марта 1895 г. указывал: «Экспоненты плачат о том, что лишены были в этом году защитников их интересов в Товариществе»[57]. Остроухов не представлял на 23-й выставке ТПХВ своих произведений, но принял участие в баллотировке.

Илья Семенович проголосовал против 103 произведений (2/3 от общего числа), включая произведения Л.О. Пастернака («Головка», пастель[58]) и Н.В. Досекина («Волны»[59]), в итоге прошедшие баллотировку, а также М.А. Врубеля («Портрет Н.А. Казакова», местонахождение неизвестно), М.М. Ярового («Загорелось», местонахождение неизвестно), С.Н. Южанина («Молитва субботняя» – на полотне изображены евреи в синагоге; частное собрание, Самара), А.И. Левитана[60] («В унынии», местонахождение неизвестно), И.Л. Горохова (без названия) и др., не попавших на выставку. Не получили поддержки Ильи Семеновича и произведения нескольких художников, рядом с которыми он оставил пометки «иностр.», в т.ч. К.Ф. Саксена и др. Согласно протоколу общего собрания, Товарищество позднее решило снять с баллотировки произведения иностранных художников.

В то же время он поддержал работы Н.П. Богданова-Бельского, А.Я. Головина, К.К. Костанди, Е.Д. Поленовой, Н.К. Пимоненко, В.Н. Бакшеева, а также пейзажи К.А. Коровина, В.В. Переплетчикова, В.Н. Мешкова; пометки «браво» удостоился А.Н. Выезжев (все перечисленные произведения прошли баллотировку).

Всего сохранилось 5 баллотировочных книг Ильи Семеновича. Помимо данной, а также упомянутой выше книги за 20-ю выставку ТПХВ (1892), в РГАЛИ, куда из ОР ГТГ в 1930-х был частично передан фонд художника, сохранились материалы за 24-ю (1896), 26-ю (1898), 28-ю (1900) выставки[61], когда И.С. Остроухов уже являлся членом Совета Товарищества. Вместе они показывают, как складывался и менялся в 1890-х гг. художественный вкус Остроухова, что особенно интересно в свете его дальнейшей деятельности в качестве члена совета Третьяковской галереи в 1900-х, а затем ее попечителя (1905–1913), в роли которых он старался приобретать для музея произведения, относившиеся к последним направлениям в искусстве. Баллотировочные книги Остроухова 1890-х годов свидетельствуют, что в ту пору он не всегда был защитником художников-новаторов, а также был особенно строг к живописцам, работавшим в его «родном» жанре пейзажа, голосуя в том числе против отдельных произведений С.Ю. Жуковского, Н.В. Мещерина, С.А. Виноградова, Н.Н. Гриценко и др.

За последующие 7 лет правила баллотировки существенно не менялись, хотя очевидно, что требование к экспонентам – не выставлять свои произведения на других выставках (без гарантии их приема на передвижные), становилось все менее привлекательным по мере образования новых художественных обществ.

В фонде №69 ТПХВ сохранилась огромная (133,6 х 45,5) баллотировочная таблица 28-й передвижной выставки[62] (ил. 18). В 1900 году в отборе работ принимали участие уже 35 членов Товарищества. Согласно документу, на выставку было представлено 113 произведений экспонентов; по данным из каталога было отобрано 67 работ (около 60 процентов), при том доля этих полотен составила 1/3 от общего числа. Члены Товарищества, в том числе из числа вчерашних экспонентов, дали на выставку 150 произведений.

В таблице перечислены только названия работ, без указания имен, однако восстановить последние можно благодаря сохранившейся баллотировочной книге С.В. Иванова за 1900 год[63], где произведения перечислены в том же порядке, но уже с указанием авторства. Баллотировку прошли работы, набравшие от 18 голосов. Если отдельные произведения набирали немного меньше, они подвергались перебаллотировке и члены Товарищества могли изменить свое мнение. Чаще других меняли мнение ради доступа картин на выставки В.Н. Бакшеев, Н.Н. Дубовской, П.А. Нилус. Семнадцать произведений (напротив которых в документе вычеркнуты строки – кроме одной гравюры под №112, случайно оказавшейся в списке) были сняты с общего голосования и (судя по протоколам) прошли баллотировку тремя днями позднее. Количественные итоги по ним не отражены ни в таблице, ни в протоколе. В основном это касается тех мастеров, чьи творческие поиски начали приводить их на выставки других объединений (второй выставки Мира искусства, седьмой выставки Московского товарищества художников и других, открывшихся зимой 1900 года) – С.В. Малютина, К.Ф. Юона, В.В. Переплетчикова. В протоколе не зафиксированы причины, по которым они баллотировались отдельно, возможно, чтобы не документировать исключение, сделанное для молодых живописцев. В отдельной баллотировке также участвовали работы Н.Н. Сапунова, С.Ю. Жуковского и др. Работы указанных выше художников были приняты на 28-ю выставку, кроме двух полотен С.В. Малютина (в январе-феврале принявшего участие сразу в двух указанных выше экспозициях).

Интересно сравнить, с какой строгостью отбирали произведения мастера старшего и младшего поколений. Многие молодые, еще вчера тяжело переживавшие из-за неприема своих картин на выставки, став членами Товарищества, сами начали голосовать достаточно жестко, в том числе И.С. Остроухов (33 голоса), С.В. Иванов (38), М.В. Нестеров (38); требовательным был и В.А. Серов (37). Несколько менее строгими критиками оказались Г.Г. Мясоедов (40), С.А. Виноградов (40), Н.Н. Дубовской (44), А.Е. Архипов (46), А.М. Васнецов (48). Доброжелательнее многих отнеслись к экспонентам А.Л. Ржевская (52), И.И. Левитан (58), В.Е. Маковский (59), И.Е. Репин (59), Э.Я. Шанкс (59), А.А. Киселев (61). В.Д. Поленов, К.А. Савицкий не принимали участия в баллотировке в 1900 года.

Фаворитами 28-й выставки, набравшими от 32 голосов, оказались работы «В гости» М.С. Пырина (ГТГ), «В школу» И.С. Малинина, «Одинокая» Н.К. Грандковского, «Веселые куплеты» М.В. Молова, «В одесском порту» Т.Я. Дворникова, «Сумерки» М.Х. Аладжалова, две работы М.Н. Беляевского, три работы А.В. Маковского (Погорельского) (местонахождение всех не установлено). Количество относительно мало известных сегодня имен экспонентов (по сравнению с прошлыми выставками) связано, с одной стороны, с тем, что многие художники к этому времени уже стали членами Товарищества; но с другой, наглядно отражает, что свежие силы начали «утекать» в новые художественные объединения.

Баллотировочные списки за 1901–1902 гг. не сохранились, однако представление о присланных работах можно получить благодаря баллотировочным книгам С.В. Иванова, сохранившемся в ОР ГТГ в личном фонде художника[64].

Из них мы узнаем, что на 29-ю выставку в 1901 года было прислано 168 работ экспонентов, из них отобрали 75 (немного меньше половины), которые составили около 1/3 выставки (также была представлена 161 работа членов Товарищества). На 30-й выставке члены Товарищества представили 133 собственные работы, которые были дополнены 94 произведениями экспонентов (выбранных из 178, т.е. конкурс снова составил около 2 работ на место), занявшими около 40 процентов экспозиции.

Сергей Васильевич, судя по его баллотировочным книгам, оставался суровым критиком. В 1901 году он поддержал лишь 44 произведения, то есть одну четверть от общего числа (рядом с названиями полотен в книгах также проставлено количество поданных за них голосов). Иванов в 1901–1902 гг. голосовал как против тех экспонентов, чьи пути вскоре разойдутся с Товариществом, так и тех, кто будет выставляться на передвижных выставках еще многие годы: против большинства произведений А.В. Маковского, К.Я. Крыжицкого, С.Ю. Жуковского и Н.В. Мещерина (но на следующей 30-й выставке, наоборот, поддержал многие полотна двух последних пейзажистов), против всех работ М.С. Пырина, Ф.И. Рерберга, В.Н. Мешкова и т.д. В то же время он поддерживал произведения М.Х. Аладжалова, П.И. Петровичева, Л.О. Пастернака, часть картин В.К. Бялыницкого-Бируля и др. (ил. 19, 20). Все указанные авторы (вне зависимости от отношения к ним С.В. Иванова) стали экспонентами 29-й и 30-й выставок.

Любопытно, что на 30-й выставке поддержкой Сергея Ивановича заручилась работа В.В. Коновалова «До вскрытия» (1901, Вольский краеведческий музей), ставшая по итогам баллотировки одним из фаворитов, несмотря на неоднозначный сюжет (на картине изображен морг, или покойницкая, и лежащее на одной из скамей тело женщины) (ил. 21). Вероятно, это можно считать определенным маркером состояния Товарищества к 1902 году. Размышления над «вечными» вопросами всегда находили отражение в картинах передвижников. Однако на «рассвете» Товарищества итогом становились такие картины, как «Христос в пустыне» И.Н. Крамского (1872, ГТГ), выставленная на 2-ой выставке. К 30-й раздумья о жизни и смерти воплотились в картине Коновалова гораздо более плоско, прямолинейно и натуралистично – при этом, благодаря документам о баллотировке, мы знаем, что картина нашла поддержку у 21 из не менее 23 участников голосования, что показывает общий уровень работ[65].

Более подробный анализ баллотировки в 1901–1902 гг. не столь интересен, т.к. перечень экспонентов состоит преимущественно из имен второго ряда. Произведения наиболее значимых художников были включены в состав экспозиций; вероятно, многие другие картины отвергались в первую очередь из-за низкого художественного качества. Жюри, пополнявшееся новыми членами Товарищества, судя по итогам голосования, относилось к работам экспонентов относительно лояльно и пропускало на выставки довольно много полотен – в противовес строгости Н.А. Ярошенко, которая способствовала отбору на выставки произведений высокого художественного качества, с одной стороны, и сохранению идентичности объединения, с другой. Слабость представленных на ежегодных экспозициях работ стала одной из причин оттока из объединения талантливой молодежи. Выйдя из членов Товарищества, А.М. Васнецов в 1904 году констатировал, что «…выставки благодаря массе хламу стали очень уж неинтересны» [Глушкова, Ментюкова 2024, с. 324] (ил. 22).

Рассуждая о кризисе Товарищества в своем дневнике в 1901–1902 гг., В.В. Переплетчиков (экспонент 21, 23–29 передвижных выставок, а впоследствии член-учредитель Союза русских художников), указывал на одеревенелость старшего поколения и «потакание мещанскому вкусу большой публики», сокрушался о «молчалинстве» художественно одаренной молодежи и давал достаточно едкие характеристики отдельным членам ТПХВ [Переплетчиков 2012, с. 162–165]. Интересны его рассуждения о составе жюри: «Новые члены выбираются из молодых “старичков”, т.е. таких, которые не бьют в нос поисками нового, а похожи на заправил выставки. Зачем, например, выбирать К. Коровина или Пастернака, лучше Пимоненко и Ярцева» [Переплетчиков 2012, с. 165]. В.В. Переплетчиков указывал и на то, что картины членов ТПХВ также нуждаются в отборе: «Если пойти на Передвижную выставку 1902 года и полюбоваться, что выставляют господа Мясоедовы, Брюлловы, Киселевы и т.п., то пожалеешь о том, что жюри нет» [Переплетчиков 2012, с. 172].

При этом работы многих художников-экспонентов, чьи художественные поиски чуть позже привели их на выставки новых объединений (Н.В. Мещерина, С.Ю. Жуковского, Л.О. Пастернака и др.), в 1900-х не были забаллотированы. Многие живописцы начали отказываться от участия в передвижных выставках по собственному выбору, из-за формального запрета на экспонирование полотен в других экспозициях. «Картины экспонентов, выставивших одновременно на других выставках, не принимаются» – гласил пункт 10 Условий для приема картин экспонентов на выставки Товарищества, подготовленных на основе проекта Н.А. Ярошенко и утвержденных в 1892 году. Выходило, что, подготавливая работы для передвижной выставки, экспоненты отказывались от участия в других параллельных выставках, в то же время не имея гарантий, что они пройдут баллотировку.

Совет Товарищества, несмотря на осознаваемый кризис, оказался не готовым ни отменить это правило, ни быть последовательным в его применении. Зато им предпринимались действия, которые не могли не снижать в глазах экспонентов престиж звания члена Товарищества. В 1900-х гг. он начал чинить препятствия членам ТПХВ, которые тоже хотели принимать участие в выставках других объединений (устав 1890 года, действовавший до утверждения нового устава в 1905-м, формально не запрещал этого, в том числе, если художник пропускал при этом передвижные экспозиции). Первый серьезный конфликт возник в 1900-м между рядом художников (включая М.В. Нестерова, И.И. Левитана, А.М. Васнецова) и Советом ТПХВ из-за согласия живописцев передать свои лучшие произведения на выставку «Мира искусства» [Нестеров 1988, с. 178–181]. Стоял вопрос об их выходе из Товарищества, но в результате художники приняли решение остаться членами ТПХВ (кроме В.А. Серова, который начал участвовать в выставках «Мира искусства» еще раньше и летом 1900-го покинул Товарищество). И.И. Левитан умер летом 1900 года. А М.В. Нестеров и А.М. Васнецов в 1901 году снова стали участниками выставок и ТПХВ, и «Мира искусства». Уже проторенной дорогой последовали и другие члены Товарищества.

Реакция на это руководства ТПХВ прослеживается в письмах члена Совета А.А. Киселева к К.А. Савицкому. В письме от 15 марта 1902 года он отмечал плохую посещаемость 30-й выставки и признавал слабость работ старшего поколения передвижников: «Старики же наши почти все очень не выдаются и порядочно полиняли. Разумеется, и я…»[68]. Одновременно живописец зафиксировал отсутствие на выставке работ молодых художников (включая А.Е. Архипова, В.Н. Бакшеева, С.В. Иванова), однако не упомянул, что в конце декабря 1901 года они экспонировали произведения на Выставке 36 художников, отдав ей предпочтение, хотя формально оставались членами ТПХВ. Не сообщил он и о том, что предпочтение этой выставке оказал ряд других членов ТПХВ, в том числе М.В. Нестеров, И.С. Остроухов, С.В. Иванов, Н.В. Досекин, С.И. Светославский, не участвовавшие в 30-й выставке Товарищества[69]. Не выявлены материалы, согласно которым Совет объединения применил какие-либо санкции к участникам этого массового «демарша», возможно потому, что Выставка 36-ти не пересекалась по времени с выставкой передвижников в Москве.

Не коснулся А.А. Киселев и того факта, что наиболее яркие из бывших экспонентов Товарищества (среди них – А.Я. Головин, К.А. Коровин, А.П. Рябушкин, Л.О. Пастернак, С.В. Малютин, Н.Н. Сапунов и др.) тоже отказались от попыток попасть на передвижную выставку[70], приняв участие в выставках 36-ти художников[71] и «Мира искусства».

Гнев Совета вызвало поведение одного лишь С.А. Виноградова (члена ТПХВ с 1899), который, приняв участие в выставке 36-ти художников, передал произведения для экспонирования на выставке «Мира искусства», проходившей в Петербурге в то же время, что и 30-я передвижная[72]: «Виноградов так прямо выставил свои вещи у Дягилева в Пассаже! Ведь прямо это нарушение наших правил и вызов на удаление его из Товарищества. На днях мы разберем этот вопрос в Правлении»[73]. В результате С.А. Виноградову направили письмо, по форме больше напоминавшее ультиматум, художнику задали вопрос: «…произошло ли это вследствие незнания правил и обычаев Товарищества, или же нарушение это сделано Вами сознательно и мы должны считать Вас выбывшим из числа членов»[74]. При этом обсуждение поведения члена ТПХВ не осталось вопросом внутренних заседаний, но обсуждалось Советом с экспонентами на двух неформальных «средах»[75].

Вскоре – в феврале 1903 года – запрет для членов Товарищества на участие «своими произведениями одновременно и в одном и том же городе, где открыта передвижная выставка, на других выставках» и санкции за его нарушение (исключение из ТПХВ) были утверждены уже официально[76]. Вероятно, это правило, а не деятельность Совета, упраздненного в феврале 1903 года девятнадцатью голосами против одного, стало причиной того, что в ноябре сразу 7 художников, включая С.А. Виноградова, подали заявление о выходе из ТПХВ. Кроме того, вряд ли правило и публичные «экзекуции» Виноградова мотивировали талантливых молодых экспонентов стремиться стать членами ТПХВ.

Несмотря на то, что формально Товарищество провело свою последнюю выставку в 1922 году, к 1903-му оно подошло к серьезному кризису, который не был преодолен. Баллотировочные списки 31–47 передвижных выставок на текущий момент не выявлены, хотя прием работ по конкурсу, судя по книге протоколов, продолжал вестись как минимум до 1915 года[77]. Начиная с 1912 года, появилась категория приглашенных экспонентов – художников, выбранных на общем собрании большинством голосов, которым дозволялось предоставить на выставку 2–3 картины без жюри; прочие условия были общими с другими экспонентами. Очевидно, такое решение было принято с целью усилить экспозиции. Приглашенными экспонентами в 1913–1915 гг. стали такие художники, как С.В. Малютин, А.В. Исупов, И.И. Бродский, Д.А. Щербиновский, Н.И. Фешин, П.А. Радимов, К.И. Горбатов, А.М. Герасимов и др.[78] (некоторые из них впоследствии были выбраны членами Товарищества).

Подводя итоги, подчеркнем особую роль архивных документов о баллотировке картин экспонентов в изучении истории Товарищества.

Количественный анализ баллотировочных списков показывает, что конкурс работ экспонентов «на место» варьировался (в зависимости от выставки) от 2 до 3, не меняясь с течением времени. При этом не исключено, что организаторы выставок могли давать остальным устные рекомендации по количеству работ, которые необходимо отобрать – отталкиваясь от площади пространства, где разворачивалась очередная экспозиция (от году к году площадки менялись), а также от количества произведений, предоставленных самими членами ТПХВ.

Документальные материалы также помогают увидеть индивидуальные художественные предпочтения некоторых членов Товарищества, их отношение к экспонентам и отдельным художественным произведениям, точнее понять принципы и механизмы отбора произведений, действовавшие в ТПХВ.

Наконец, они существенно дополняют сведения о забаллотированных работах. Эта информация требует дальнейшего осмысления, так как причины отказа в приеме могли быть разными, от межличностных конфликтов между экспонентом и жюри, более глубоких противоречий в понимании задач искусства и отношении к новейшим художественным течениям, до более простых (и вероятно, наиболее частых) – слабости полотен экспонентов. Поэтому дальнейшие исследования материалов о баллотировке картин на передвижных выставках (вероятно, также хранящихся в других архивных фондах) невозможны без анализа самих художественных произведений (при этом местонахождение многих из них на сегодняшний день неизвестно), воспоминаний и эпистолярных источников.

Архивные документы, связанные с баллотировкой картин на передвижные выставки, подчеркивают роль Товарищества как арбитра, своеобразного художественного критика и куратора, ежегодно представлявшего зрителю панораму творчества современных мастеров и повлиявшего на историю русского искусства, каким мы его знаем и сегодня, и его постепенный закат в этой роли к 1900-м годам.

Литература

- Бакшеев 1961 – Бакшеев В.Н. Воспоминания. Изд-во АХ СССР; ред, авт. вст. ст. Н.Г. Машковцев, прим. А.В. Бакшеевой. М., 1961.

- Глушкова, Ментюкова 2024 – Глушкова Е.М., Ментюкова О.К. «Знание того… какое впечатление производят мои работы на другого, есть самое насущное знание». Письма художников о передвижных выставках // Передвижники [Изд. к выставке] / Государственная Третьяковская галерея; сост., авт. вст. ст. Т.В. Юденкова. М., 2024. С. 320–354.

- Гольдштейн 1987 – Гольдштейн С.Н. Предисловие // Товарищество передвижных художественных выставок, 1869–1899: Письма, документы [В 2-х кн.] / Гос. Третьяковская галерея; предисл. и общ. ред. С.Н. Гольдштейн. М., 1987. Т. 1. С. 5–48.

- Мастера искусства 1970 – Мастера искусства об искусстве. Т. 7. Искусство; под ред. А. А. Федорова-Давыдова и Г. А. Недошивина. М., 1970.

- Минченков 1963 – Минченков Я.Д. Воспоминания о передвижниках. Художник РСФСР; авт. вст. ст. В.М. Лобанов, С.П. Варшавский. Л., 1963.

- Нестеров 1988 – Нестеров М.В. Письма. Искусство; сост., авт. вст. ст. А.А. Русакова. Л., 1988.

- Нестеров 2005 – Нестеров М.В. Давние дни: встречи и воспоминания. Русская книга; сост., подгот. текста, прим. Т.Ф. Прокопова, вст. ст. В.Н. Хмары. М., 2005.

- Передвижники 2024 – Передвижники: [Изд. к выставке] / Гос. Третьяковская галерея; сост., авт. вст. ст. Т.В. Юденкова. М., 2024.

- Переплетчиков 2012 – Переплетчиков В.В. Дневник художника. Очерки. 1886–1915. Союз Дизайн; ред.-сост. В.С. Манин. М., 2012.

- Письма Головина 2014 – Письма А.Я. Головина к Е.Д. Поленовой. Сост., авт. вст. ст. Е.А. Теркель // Александр Головин. Фантазии Серебряного века: к 150-летию со дня рождения. [Изд. к выставке] / Гос. Третьяковская галерея. М., 2014. С. 416–439.

- Пружан 1975 – И.Н. Пружан. Л.С. Бакст. Искусство. Л., 1975.

- Рогинская 1989 – Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок. Исторические очерки. Искусство. М., 1989.

- Сахарова 1950 – Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания. Искусство; общ. ред. и вст. ст. А. Леонова. 2-е изд. М.; Л., 1950.

- ТПХВ 1987 – Товарищество передвижных художественных выставок, 1869–1899: Письма, документы [В 2-х кн.] / Гос. Третьяковская галерея; предисл. и общ. ред. С.Н. Гольдштейн. М., 1987.

- Юденкова 2024 – Юденкова Т.В. Передвижники: от признания к кризису. 1870–1903 // Передвижники [Изд. к выставке] / Государственная Третьяковская галерея; сост., авт. вст. ст. Т.В. Юденкова; М., 2024. С. 10–54.

References

- Baksheev, V.N. (1961), Vospominaniya [Memoirs], Izd-vo AH SSSR, ed. by N.G. Mashkovcev, A.V. Baksheeva, Moscow, Russia.

- Glushkova, E.M. and Mentyukova, O.K (2024), «Znanie togo… kakoe vpechatlenie proizvodyat moi raboty na drugogo, est' samoe nasushchnoe znanie». Pis'ma hudozhnikov o peredvizhnyh vystavkah [“Knowing... what impression my work makes on another is the most vital knowledge”. Letters from artists about itinerant exhibitions], Peredvizhniki [Publication for the exhibition]: Gos. Tretyakovskaya galereya; compiled by T.V. Yudenkova; Moscow, Russia, pp. 320–354.

- Goldshtein, S.N. (1987), Predislovie [Introduction], Tovarishchestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok. 1869–1899: Pisma, dokumenty, [Society of Itinerant Art Exhibitions. Letters, documents]. Ed. by S.N. Goldshtein, Gos. Tretyakovskaya galereya, Moscow, Russia.

- “Mastera iskusstva ob iskusstve” (1970), Mastera iskusstva ob iskusstve [Masters of art about art], Iskusstvo, vol. 7, ed. by A. A. Fedorov-Davydov and G. A. Nedoshivin, Moscow, Russia.

- Minchenkov, Y.D. (1963), Vospominaniya o peredvizhnikah [Memoirs of Peredvizhniki artists], Hudozhnik RSFSR, ed. by V.M. Lobanov, S.P. Varshavskij. Leningrad, Russia.

- Nesterov, M.V. (1988), Pis'ma [Letters], Iskusstvo, compiled by A.A. Rusakova, Leningrad, Russia.

- Nesterov, M.V. (2005), Davnie dni: vstrechi i vospominaniya [Days of old: meetings and memoirs]. Russkaya kniga, сompiled by T.F. Prokopova, ed. by V.N. Hmarа. Moscow, Russia.

- Peredvizhniki (2024), [Itinerants: Publication for the exhibition], Gos. Tretyakovskaya galereya; Compiled by T.V. Yudenkova, Moscow, Russia.

- Perepletchikov, V.V. (2012), Dnevnik hudozhnika. Ocherki. 1886–1915 [Diary of an artist. Essays. 1886–1915], Soyuz Dizajn, compiled by V.S. Manin, Moscow, Russia.

- Pis'ma A.Y. Golovina k E.D. Polenovoj (2014) [Letters from A.Y. Golovin to E.D. Polenova], Aleksandr Golovin. Fantazii Serebryanogo veka: k 150-letiyu so dnya rozhdeniya [Publication for the exhibition], Gos. Tret'yakovskaya galereya, compiled by E.A. Terkel, Moscow, Russia, pp. 416–439.

- Pruzhan, I.N. (1975), L.S. Bakst, Iskusstvo, Leningrad, Russia.

- Roginskaya, F.S. (1989), Tovarishchestvo peredvizhnyh hudozhestvennyh vystavok. Istoricheskie ocherki [Society of Itinerant Art Exhibitions. Historical essays], Iskusstvo, Moscow, Russia.

- Sakharova, E.V. (1950), Vasily Dmitrievich Polenov. Pisma, dnevniki, vospominaniya [Vasily Dmitrievich Polenov. Letters, diaries, memoirs], Ed. and introd. A. Leonova, Iskusstvo, Moscow; Leningrad, Russia.

- “Tovarishchestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok” (1987), [Society of Itinerant Art Exhibitions], Tovarishchestvo peredvizhnykh khudozhestvennykh vystavok. 1869–1899: Pisma, dokumenty, Ed. by S.N. Goldshtein, Gos. Tretyakovskaya galereya, Moscow, Russia.

- Yudenkova, T.V. (2024), “Peredvizhniki: ot priznaniya k krizisu. 1870–1903” [Peredvizhniki: from recognition to crisis. 1870–1903], Peredvizhniki [Publication for the exhibition], Gos. Tretyakovskaya galereya, compiled by T.V. Yudenkova, Moscow, Russia, pp. 10–22.

[1] Передвижники, Государственная Третьяковская галерея, Кадашевская набережная, 12, 30 октября 2024 – 6 апреля 2025 года.

[2] ОР ГТГ. Ф. 69. Ед. хр. 908. Л. 4.

[3] На нехватку этой информации указывает, в частности, Ф.С. Рогинская [Рогинская 1989, с. 174].

[4] РГАЛИ. Ф. 822. Оп.1. Ед. хр. 34.

[5] ОР ГТГ. Ф. 82. Ед. хр. 545, 546.

[6] ОР ГТГ. Ф. 10. Ед. хр. 789.

[7] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 5789.

[8] ОР ГТГ. Ф. 82. Ед. хр. 545-547.

[9] ОР ГТГ. Ф. 69. Ед. хр. 452.

[10] РГАЛИ. Ф. 822. Оп.1. Ед. хр. 34.

[11] Устав Товарищества передвижных художественных выставок. СПб, 1870. Параграф 15. Характерно, что и в первых двух каталогах (указателях) экспоненты никак не отделялись от членов Товарищества; указание на экспонентов (в виде звездочки или примечания в скобках) появляется начиная с третьего каталога.

[12] Количество экспонируемых на выставках произведений здесь и ниже приводится по каталогам, с учетом картин под литерными номерами.

[13] Согласно пометке В.Д. Поленова в баллотировочном списке, приняты 24 работы.

[14] Здесь и далее количество произведений на выставках (в т.ч. количество представленных работ членов Товарищества и экспонентов) подсчитано по их каталогам, с учетом литерных и пропущенных номеров.

При этом необходимо сделать оговорку, что в каталогах ТПХВ были возможны неточности. В частности, в Санкт-Петербурге было издано два варианта каталога 14-й выставки; в другом (вероятно, более раннем и неполном) числится 117 произведений.

[15] Согласно протоколу, в общем собрании приняли участие 18 членов Товарищества, однако максимальное количество голосов за отдельные картины, согласно списку, составило 19.

[16] Известна картина И.И. Ендогурова «Начало весны» (1885, ГРМ) и одноименный этюд к ней (1885, ГТГ), на которых художник запечатлел талый снег и освободившуюся ото льда речку.

[17] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 418. Л. 1.

[18] Интересно, что в том же 1886 году Н.Л. Эллерт был отмечен П.М. Третьяковым, приобретшим у художника картину «Табун» (1883, ГТГ).

[19] В настоящее время известна под названием «Суд над патриархом Никоном» (первая половина 1880-х, Музей Москвы).

[20] Имеется в виду И.Е. Цветков.

[21] Речь идет о личном отношении к С.Д. Милорадовичу и его творчеству, а не о приеме его в члены ТПХВ (которое произошло лишь в 1894 году).

[22] ОР ГТГ. Ф. 31. Ед. хр. 1343. Л. 1–2 об.

[23] Местонахождение неизвестно. В ГТГ хранится работа И.С. Остроухова «Ранней весной» (1887).

[24] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 421. Л. 1об.

[25] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 5789. Л. 10–13 об.

[26] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 456. Л. 1.

[27] Указания на это содержатся, в частности, в письме Н.А. Ярошенко к И.С. Остроухову от 7 апреля [1891] // ОР ГТГ. Ф. 10. Ед. 7412.

[28] Л.С. Бакст «Двое (супруги)» (1889, ГТГ).

Произведение экспонировалось в итоге на выставке картины М.Г. Сухоровского «В плену» под названием «Супруги» [Пружан 1975 С. 13].

[29]«Первая зелень. Май» (1888, ГТГ).

[30] Местонахождение неизвестно.

[31] Местонахождение неизвестно.

[32] Местонахождение неизвестно.

[33] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 456. Л. 1.

[34] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 456. Л. 1 об.

[35] ОР ГТГ. Ф. 10. Ед. хр. 6275 Л. 1 об.

[36] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 5790. Л. 1–1 об.

[37] Известно, что из числа экспонентов против заявления выступил И.С. Остроухов; отказались подписать его М.В. Нестеров, С.И. Светославский и др.

[38] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 12505.

[39] О таком количестве сообщается в протоколе общего собрания от 03.03.1891 [ТПХВ 1987, т. 2, с. 387].

[40] Не считая произведений А.Д. Литовченко, представленных в отдельном зале в качестве посмертной выставки.

[41] А.Я. Головин 9 марта 1891 года поделился с Е.Д. Поленовой: «О моем участии в Передвижной открылось само собой. Представьте, двоюродный брат написал из Петербурга, это было неприятно. Завтра все расскажу». [Письма Головина 2014, с. 422].

[42] Местонахождение неизвестно.

[43] Не получая известий об итогах баллотировки, он 18 марта 1891 года писал И.С. Остроухову: «Отчего Вы мне ничего не пишете о том, приняты ли мои вещи или нет на передвижную. Вообразите, что я до сих пор решительно ничего не знаю, хотя уверен, что картины мои отказаны, о чем на всякий случай рассказываю всем» // ОР ГТГ. Ф. 10. Ед. хр. 6291. Л. 1.

[44] Произведение не сохранилось и известно по фотографии [ТПХВ 1987, ил. 402]; в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева находится эскиз-вариант к картине.

[45] ОР ГТГ. Ф. 82. Ед. хр. 429. Л. 60.

[46] РГАЛИ. Ф. 822. Оп.1. Ед. хр. 34. Л. 36–48.

[47] Экспонент ТПХВ в 1890-х, член ТПХВ с 1896 года.

[48] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 5789. Л. 1 – 4 об.

[49] Портрет Надежды Ильиничны Репиной (1874 – 1931), дочери художника в охотничьем костюме (1892, ГМИИ имени А.С. Пушкина).

[50] Бабы (подруги) (1893, ГТГ).

[51] ОР ГТГ. Ф. 3. Ед. хр. 84. Л. 2.

[52] Юность преподобного Сергия (1892 – 1897, ГТГ).

[53] «Юный пианист (Урок музыки») (1892, Музей-заповедник В.Д. Поленова)

[54] ОР ГТГ. Ф. 10. Ед. хр. 789.

[55] РГАЛИ. Ф. 822. Оп. 1. Ед. хр. 253.

[56] Включая картины под литерными номерами, но без учета произведений, экспонировавшихся в рамках 23-ей выставки ТПХВ, но в качестве посмертной выставки И.М. Прянишникова.

[57] ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 1237. Л. 2.

[58] Местонахождение неизвестно.

[59] Местонахождение неизвестно.

[60] В баллотировочной книжке нет указания на инициалы художника, однако из письма А.Е. Архипова к В.Д. Поленову от 18 марта 1895 года следует, что конкурс не прошла работа «А. Левитана», т.е. брата И.И. Левитана (см.: ОР ГТГ. Ф. 54. Ед. хр. 1237. Л. 2).

[61] РГАЛИ. Ф. 822. Оп.1. Ед. хр. 34.

[62] ОР ГТГ. Ф. 69. Ед. хр. 452.

[63] ОР ГТГ. Ф. 82. Ед. хр. 547.

[64] ОР ГТГ. Ф. 82. Ед. хр. 545, 546.

[65] В протоколе общего собрания 1902 года указано 17 участников баллотировки, однако за картины экспонентов было подано максимально 23 голоса (согласно баллотировочной книге С.В. Иванова).

[66] ОР ГТГ. Ф. 53. Ед. хр. 262. Л. 2.

[67] Некоторые другие члены Товарищества (в том числе А.М. Васнецов, А.С. Степанов, К.К. Первухин) приняли участие и в выставке ТПХВ, и в выставке 36-ти художников // См. Выставка работ 36-ти художников. М., 1901.

[68] Согласно перечню имен экспонентов, принявших участие в баллотировке в 1902 года // См.: ОР ГТГ. Ф. 82. Ед. хр. 546.

[69] В правилах ТПХВ и 36-ти художников существовала существенная разница для экспонентов. На выставку 36-ти художников можно было попасть без ограничения на участие в других выставках, а также без жюри, что было одним из принципов объединения.

[70] 30-я выставка ТПХВ была открыта в Петербурге с 24 февраля по 7 апреля 1902, 4-я выставка картин журнала «Мир искусства» – с 9 марта по 21 апреля 1902.

[71] ОР ГТГ. Ф. 53. Ед. хр. 262. Л. 2 об.

[72] Постановление Совета ТПХВ от 18.02.1902 года // ОР ГТГ. Ф. 69. Ед. хр. 458. Л. 2 об.

[73] ОР ГТГ. Ф. 53. Ед. хр. 263. Л. 1 об.

[74] Протокол общего собрания ТПХВ от 12 февраля 1903 // ОР ГТГ. Ф. 69. Ед. хр. 908. Л. 16 об. Позднее, при утверждении нового устава в 1905 года, это правило было также зафиксировано и в нем.

[75] ОР ГТГ. Ф. 69. Ед. хр. 908.

[76] Там же. Л. 44 об. – 51.

Авторы статьи

Информация об авторе

Ольга К. Ментюкова, заведующий научно-информационным сектором отдела рукописей, Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия; 119017, Россия, Москва, Лаврушинский пер, д. 10; MentiukovaOK@tretyakov.ru

Author Info

Olga K. Mentyukova, head of science branch of manuscript department, State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia; 10 Lavrushinsky Lane, Moscow, Russia, 119017; MentiukovaOK@tretyakov.ru