Сборник богослужебных текстов князей Куракиных: к проблеме синтеза в оформлении русской религиозной книги

Ирина А. Ильина

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, Саратов, Россия; apfel-3@rambler.ru

Аннотация

Статья посвящена изучению сборника богослужебных текстов «Акафисты, каноны и прочие душеполезные моления» 1731 года издания, поступившего в собрание Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева из родового имения князей Куракиных – Надеждино. Было выявлено мемориальное значение памятника, на страницах которого представители этого известнейшего рода отмечали важные события своей жизни на протяжении 1730-х–1850-х годов. Исследование его художественных особенностей показало творческое использование широкого диапазона подходов и элементов традиционного отечественного и современного западного искусства. Сборник демонстрирует специфику формирования принципов оформления новой русской религиозной книги в переходный период отечественной культуры.

Ключевые слова:

богослужебные тексты, гравюра, иллюстрация, религиозный сюжет, семейная реликвия, князья Куракины

Для цитирования:

Ильина И.А. Сборник богослужебных текстов князей Куракиных: к проблеме синтеза в оформлении русской религиозной книги // Academia. 2025. № 1. С. 94−104. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-94-104

The liturgical text collection of the Kurakin princes: to the problem of synthesis in design of Russian religious books

Irina A. Ilyina

Saratov State Art Museum named after A.N. Radishchev, Saratov, Russia, apfel-3@rambler.ru

Abstract

The article is dedicated to the study of the 1731 liturgical text collection “Akathists, Canons, and Other Edifying Prayers”, which entered the collection of the Saratov State Art Museum named after A.N. Radishchev from the Kurakin family estate, Nadezhdino. The study revealed the memorial significance of this artifact, as members of this prominent noble family recorded important events of their lives on its pages from the 1730s to the 1850s. An analysis of its artistic features demonstrated the creative use of a wide range of approaches and elements from both traditional Russian and contemporary Western art. The collection reflects the unique characteristics of the evolving principles in the design of Russian religious books during this transitional period in national culture.

Keywords:

liturgical text, engraving, illustration, religious plot, family heirloom, Kurakin princes

For citation:

Ilyina, I.A. (2025), “The liturgical text collection of the Kurakin princes: to the problem of synthesis in design of Russian religious books”, Academia, 2025, no 1, рр. 94−104. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-94-104

Оформление книги как таковое представляет собой обширный комплекс разнообразных подходов к визуальному отображению ее содержания, а также эстетизации. Памятники же, созданные в переходный период отечественной культуры, позволяют наглядно представить процесс возникновения и воплощения новых художественных принципов в этом виде искусства, одной из главных составляющих которого является гравюра. Их изучение было и остается важной исследовательской задачей.

Книга «Акафисты, каноны и прочие душеполезные моления» была издана в 1731 году на печатном дворе Киево-Печерской лавры. Эта старейшая российская типография была основана в 1615 году, и к началу XVIII столетия славилась не только широким диапазоном издаваемой литературы на разных языках, но и высоким художественным уровнем своих книг. Ее ориентация на новые тенденции отечественного и зарубежного книгопечатания породила на рубеже XVII–XVIII веков плеяду высокопрофессиональных украинских граверов, благодаря которым гравюра в этот период становится самым распространенным видом российского изобразительного искусства. Книга акафистов и канонов 1731 года оказалась очень востребованной и неоднократно переиздавалась на протяжении XVIII века [Ходько 1999, с. 34‒35]. Один из экземпляров первого издания попал в Радищевский музей из знаменитой усадьбы Саратовской губернии – Надеждино, отстроенной известным вельможей рубежа XVIII – начала XIX века, князем Александром Борисовичем Куракиным (1752–1818).

Молодой князь оказался сопричастен к посвящению наследника престола Павла Петровича в масонский орден. За это разгневанная императрица Екатерина Алексеевна отправила его в отдаленное саратовское имение [Быкова 2013, с. 33]. Во время своей вынужденной ссылки князь построил в усадьбе «огромный о трех этажах дом, настоящий дворец» и разбил парк. Здесь он широко принимал гостей и устраивал великолепные праздники, ярко описанные современниками. Дворец и парк были тщательно устроены со всеми премудростями своего времени: дворцовые покои украшали произведения искусства, аллеи – павильоны и памятники, к каждой дорожке сам князь сочинил стихотворное посвящение [Ежова 1979, с. 69−72].

К сожалению, из богатейшей коллекции надеждинского дворца лишь редкие памятники попали в собрания музеев Саратовской и Пензенской областей[1]. Усадьба была продана наследниками в начале ХХ века, а художественные редкости вывезены в другие поместья Куракиных. Тем не менее в середине 1920-х годов известные саратовские исследователи истории края, братья А.В. и В.В. Леонтьевы, сумели найти в еще действующей тогда церкви Александра Невского села Куракино ряд интересных произведений религиозного характера, поступивших из дворцового храма. В 1929 году в Радищевский музей из куракинской церкви было передано несколько предметов, среди которых особо выделялась книга акафистов и канонов.

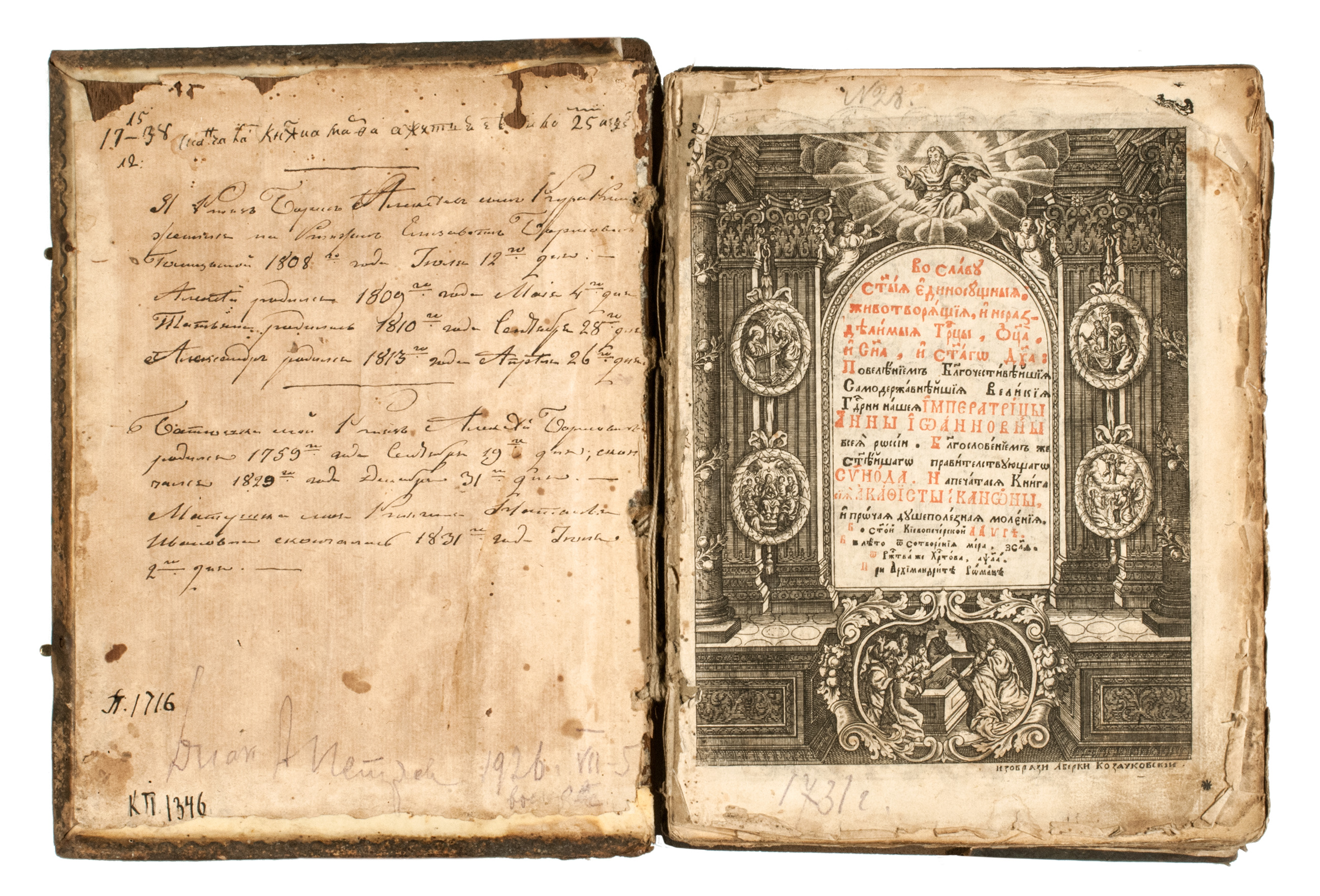

Прежде всего, памятник привлек внимание пометками мемориального характера, отражавшими важные семейные события и даты. Первой по времени указана кончина в 1738 году на 25-й неделе жизни княжны Марфы, личность которой осталась не идентифицированной. Многочисленными пометками, сделанными, судя по всему, в 1790-е годы, на полях Месяцеслова были обозначены именины и дни рождения членов семейства Алексея Борисовича Куракина (1759–1829), брата и наследника Александра Борисовича. Самая объемная надпись выполнена рукой Бориса Алексеевича Куракина (1784–1850): в период с 1730-х по 1750 год князь вписал годы жизни родителей, а также даты своей свадьбы и рождения детей. Исходя из этого можно сделать вывод, что книга, скорее всего, попала в семейство при жизни легендарного князя Александра Борисовича Куракина-старшего (1697–1749) – дипломата, действительного тайного советника и сенатора императрицы Анны Иоанновны, а кроме того, родственника правящей фамилии[2]. Благодаря князю Алексею Борисовичу второму (1809–1872), который жил в Надеждино, памятник оказался в этом отдаленном саратовском имении.

Любопытно, что и на другом сохранившемся экземпляре Акафистника 1731 года (из частного собрания) также оказался автограф представителя российского аристократического семейства и царского родственника – генерал-аншефа П.И. Стрешнева (1711–1771) [Русский библиофил: онлайн-ресурс]. Запись 1751 года сообщает о рождении его единственной дочери, небезызвестной Е.П. Стрешневой (1751–1837). Судя по всему, данное издание в первой половине XVIII столетия представляло собой образцовую по своему содержанию и воплощению религиозную книгу, достойную стать семейной реликвией.

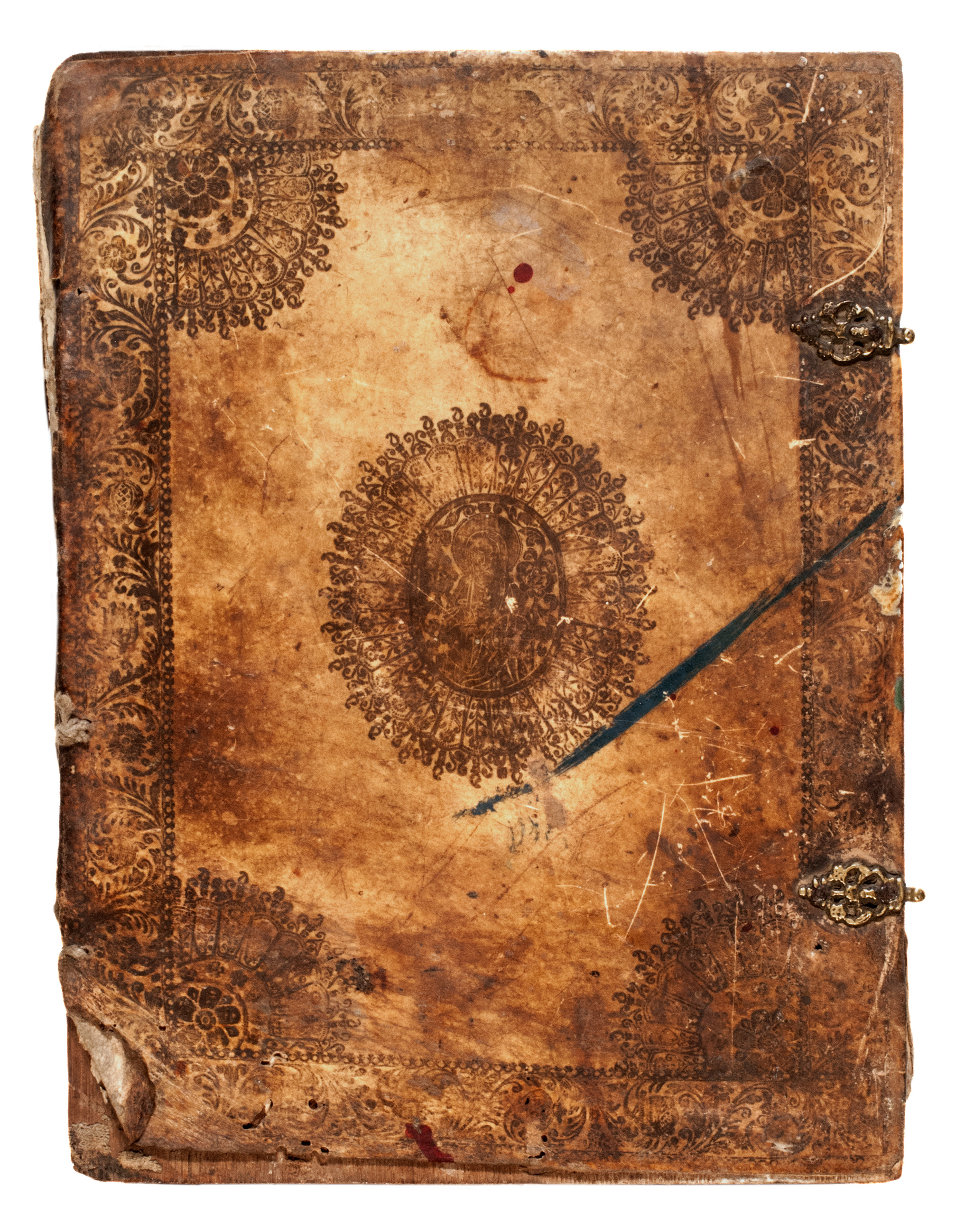

Книга акафистов и канонов отличается примечательным художественным решением, требующим отдельного осмысления. Известно, что данное издание выходило в двух видах – подносном и продажном [Ходько 1999, с. 34]. Оформление куракинского памятника проигрывает стрешневскому образцу, который, судя по всему, является подносным вариантом и отличается более высоким качеством переплета и гравюр. Тем не менее и Акафистник Куракиных производит впечатление мастерством исполнения. Его переплет выполнен из тонкой телячьей кожи светло-коричневого оттенка; сохранились остатки двух фигурных металлических застежек. Оформление переплета традиционно по форме и технике исполнения и восходит к XVI столетию. Пышный растительный орнамент нанесен по периметру горячим тиснением с неглубоким рельефом. В центральную розетку на верхней крышке вписано изображение Господа Вседержителя, на нижней – Богоматери Владимирской (?). Подобный принцип декорировки можно видеть и на изданиях Московского печатного двора XVII века (Иоганн Якоби фон Вальхаузен. Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. Москва, Печатный двор, 1647. ГЭ [Платонов, Мальцева, Кудрявцев 2016, с. 225–227]).

Титул издания раскрывает ряд важных моментов. Прежде всего, он состоит из текстовой части и ее обрамления. Текстовая часть традиционно состоит из молитвы, названия произведения и года его создания – 1731. Также сюда вписаны имена высочайших персон, при которых это издание состоялось – императрицы Анны Иоанновны и Киево-Печерского архимандрита Романа Копы (1677–1736), известного своим возведением в сан вопреки воле правительницы, но по желанию лавры. Также на титуле прочитывается и имя его автора – «изобрази Аверки Козачковский». Таким образом, этот художник возглавлял создателей художественного оформления книги. Титул представляет и технические особенности печати данного издания. Здесь использовались две техники: резцовая гравюра, с помощью которой выполнены декоративные вставки и иллюстрации, и высокая типографская печать в двух красках (черной и красной), использовавшаяся для набора текста. Подобное сочетание отличало общеевропейскую печатную книгу XVII века и, по всей видимости, было свойственно российским изданиям начала XVIII столетия.

Не менее интересен характер художественного решения титула. На нем представлена торжественная арка, символизирующая вход в книгу – источник знания. Перед аркой размещен выстроенный по законам линейной перспективы интерьер с колоннами и пилястрами, поддерживающими многоступенчатые карнизы. К ним подвешены на лентах лавровые венки-картуши с композициями «Благовещение», «Рождество Христово», «Воскресение», «Вознесение», «Сошествие Святого Духа». Изображение выполнено объемно и детально. Архитектурные элементы в оформлении титульного листа были нередки в изданиях Киево-Печерской типографии XVII–XVIII веков. В данном случае мы видим ярко выраженный синтез архитектурных, орнаментальных и сюжетных элементов, а также разных по своему характеру обрамлений, который отличает эстетику барокко. Изощренность оформления титула свойственна и страницам текста. Значительную роль в их художественном решении также играют орнаментальные рамы-картуши, выполненные гравером Мокием [Ходько 1999, с. 34], в которые впечатывались иллюстрации и фрагменты текста. Рамы-картуши словно вплетаются в ткань повествования, подчас заслоняя его своей нарядностью, что также характерно для барочной стилистики [Побединская 1998, с. 122–123].

Декоративные рамы, в которые заключен текст каждой страницы, представляют собой пышные гирлянды, составленные из листвы, цветов и плодов сакрального характера (яблок и винограда). Они украшены лентами и подвешены на причудливых архитектурных формах, выступающих фрагментами карнизов, консолей и волют. Плоды и цветы переданы в естественном положении и имеют объемные формы, подчеркнутые светотенью. В некоторых случаях (заставки к началу разделов или рамочки отдельных иллюстраций) рисунок листьев напоминает изогнутые ветки остролистника с цветком внутри завитка – традиционный элемент старопечатного орнамента, сложившегося в русском искусстве XVI века под влиянием венецианских изданий [Свирин 1950, c. 111–113]. Однако здесь ветви и листья заметно натуральнее. При всей материальности переданных объектов, орнаменту присущи утонченность, легкость композиции и жизнеутверждающий характер.

С помощью декоративных форм подчеркнуто и религиозное содержание книги. В постраничные рамы вплетаются изображения небесных сил: крылышками херувимов украшены консольки, соединены ветви остролиста. Завершения разделов (концовки) оформлены изображениями вездесущих амуров, которые так часто можно встретить во французских изданиях этого времени. Здесь они оснащены орудиями страстей или богослужебными предметами. В целом декоративное решение памятника отражает влияние на общеевропейскую культуру рубежа XVII–XVIII веков утонченного французского барокко. Русское искусство подошло к нему немного позднее через освоение сдержанных голландских и пышных итальянских декоративных форм.

Не менее интересны многочисленные сюжетные иллюстрации издания, которыми украшена эта небольшая книга. Это 15 полностраничных композиций, изображения Богородицы и Спасителя в тексте, а также буквицы, оформленные в контексте наиболее значимых библейских тем. Каждый раздел предваряет соответствующая иллюстрация. Тем не менее здесь не прослеживается последовательное расположение сюжетных композиций: так, например, страницы акафиста Богородице, помимо ее полнофигурного и поясного изображения, украшают буквицы с четырьмя вариантами Благовещения.

Большое число иллюстраций выполнено на темы, которые более характерны для западной религиозной традиции. Прежде всего, это композиции, отражающие страдания Христа: «Несение Креста», «Оплакивание», «Христос, показывающий апостолам стигматы», «Орудия Страстей». Много иллюстраций посвящено прославлению Господа Саваофа, Христа, Богоматери и др., где центральная персона изображена в сиянии, а также в окружении небесных сил и святых. Даже изображения Богоматери с Младенцем даны в изводах (Галатская и Виленская), популярных в западных регионах России.

Появление новых тем обусловило необходимость заимствования: художественное решение многих композиций демонстрирует заметное влияние или прямое цитирование образцов европейской «циркулирующей» графики, использование которой с конца XVII века становится более массовым [Гамлицкий 2019, с. 15]. В сборнике акафистов и канонов узнаются пластические решения ряда изданий, ставших в этот период настольными книгами русских иконописцев и граверов. Так, полнофигурные изображения Иисуса Христа и Пресвятой Богоматери «во славе» цитируют титульный лист Евангелия Наталиса (Антверпен, 1593). Представленные в тексте композиционные варианты Благовещения демонстрируют схождение Святого Духа наискосок, как в одноименной гравюре Евангелия Наталиса 1593 года, или фронтально, как в Библии Пискатора 1643 года. Одна из буквиц, посвященных Благовещению, обогащена сценой встречи Марии и Елизаветы, композиционно напоминающей эту сцену из Библии Пискатора 1650 года, а буквица «Несение Креста» близка одноименной гравюре из Библии Пискатора 1643 года.

Одновременно в книге можно увидеть иллюстрации, которые претендуют на оригинальное решение. Из двух композиций на тему Успения Богоматери одна опирается на традиционную, стационарно-симметричную трактовку с усопшей, возлежащей на смертном одре, а в другой представлена Богоматерь, стремительно возносящаяся на небо, вечно живая, не подверженная тлену. Драматизм, эмоциональное напряжение момента здесь передается с помощью многочисленных подвижных фигур: ангелами и херувимами в небе, скорбящими апостолами над саркофагом внизу. Барочный характер художественного решения второго варианта подчеркнут более широкой палитрой тонов, контрастом светотени; иллюстрация производит «живописное» впечатление. О художественных достоинствах этого листа говорит и наличие авторской подписи Аверкия Симоновича Козачковского.

Если сравнивать куракинскую книгу со стрешневским вариантом, то сразу бросается в глаза разный состав иллюстраций: повторяясь в некоторых композициях, он сильно отличается в целом. В куракинском варианте присутствует несколько изобразительных подходов, обусловленных прежде всего разной техникой исполнения. Два листа А.С. Козачковского – титул и фронтиспис «Вознесение Богоматери» – выполнены в технике гравюры на меди; они отличаются детальным рисунком и тщательной передачей объемов. Все остальные иллюстрации книги исполнены в технике ксилографии; им свойственна облегченная проработка рисунка. Из них пять подписаны «Геронтий»: это «Святая Троица Новозаветная» в окружении чинов ангелов и святых, «Богоматерь с Младенцем на полумесяце» в окружении Орудий Страстей. «Оплакивание», «Успение Богоматери» и «Собор Киево-Печерских святых».

Таким образом, разнообразие иллюстративного ряда объясняется и разным составом авторов: так, в стрешневской книге выявлены подписи трех граверов – Козачковского, Геронтия и Мокия, а в куракинской обнаружено всего две – Козачковского и Геронтия. Последних авторов Д.А. Ровинский относит к выдающимся украинским граверам первой половины XVIII века и перечисляет самые известные их произведения, тематически вполне сопоставимые с иллюстрациями изучаемого памятника [Ровинский 1895, т. 1, стб. 235; т. 2, стб. 517–518].

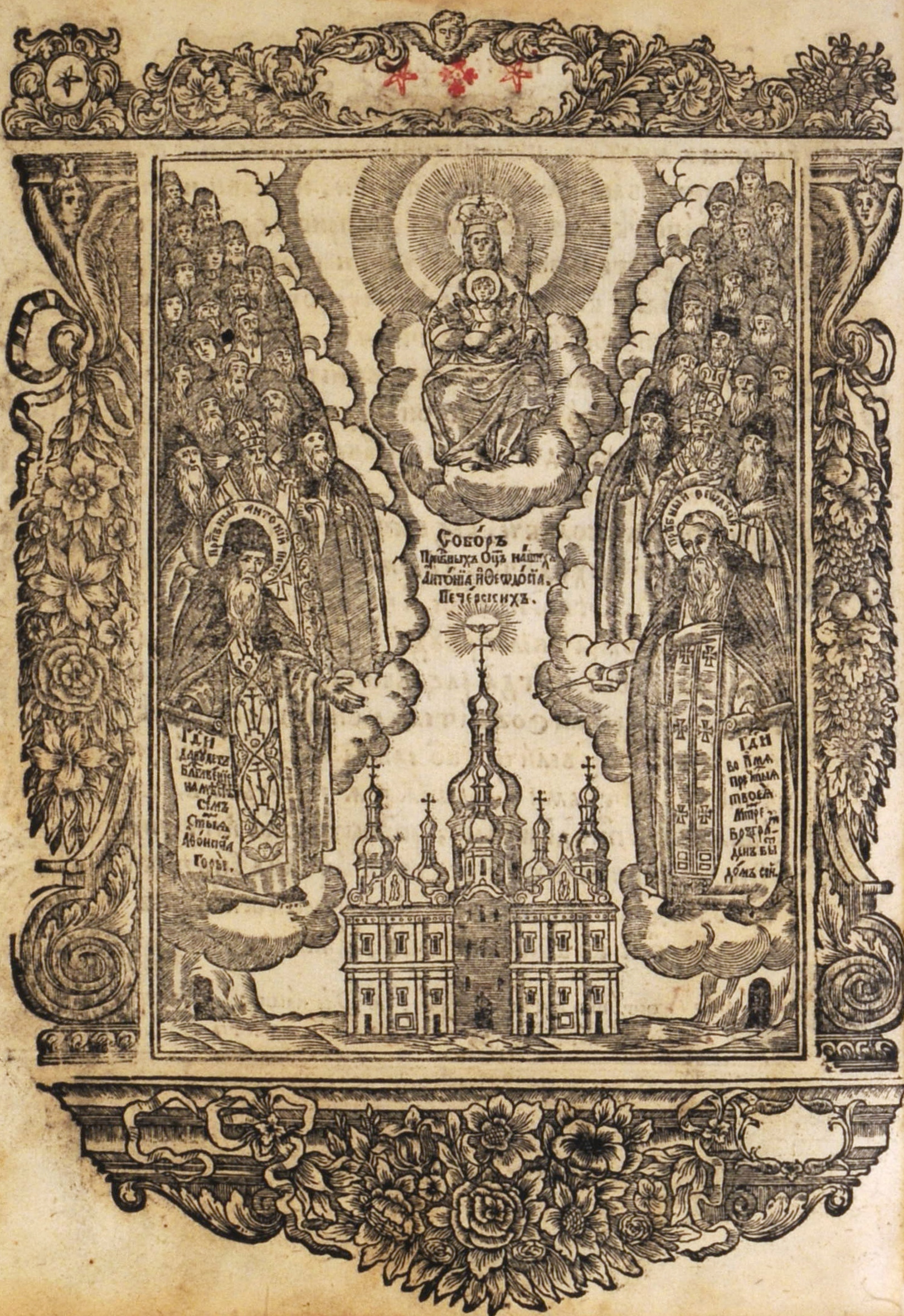

На фоне всех сюжетных иллюстраций издания особо выделяется композиция «Собор Киево-Печерских святых», которая позволяет сделать ряд интересных наблюдений. Прежде всего, нужно отметить, что данный лист предваряет текст «молитвенного правила» этим подвижникам, включенный в сборник. И «правило», и иллюстрация на эту тему являлись «фирменными» знаками Киево-Печерской типографии, которая практически с момента основания вводит в оформление своих изданий изображение местных святынь. Успенский собор лавры, ее Ближние и Дальние пещеры можно видеть на титулах «Бесед Иоанна Златоуста» 1623 года и Евангелия 1707 года.

Примечательно, что киевские святые были прославлены как местные в 1643 году, а вопрос об их общецерковном почитании был поднят только в 1762 году и так полностью и не реализовался. Тем не менее Акафистник 1731 года демонстрирует процесс формирования посвященной им иконографии.

Казалось бы, данная композиция придерживается традиционного языка древнерусской иконы – она симметрична и статична. Но и здесь можно увидеть пример иконографического творчества. На куракинском варианте, подписанном гравером Геронтием, вверху изображен древнейший богородичный извод – Богоматерь Свенская (Печерская) (Богоматерь Свенская с преподобными Антонием и Феодосием Печерскими. XIII век, ГТГ). По нижнему краю композиции на фоне пейзажа представлен Успенский собор в окружении Ближних и Дальних пещер. Преподобные Антоний и Феодосий возглавляют группы известных и неизвестных печерских монахов, расположенных над входами в пещеры.

Стрешневская книга предлагает другой вариант этой иконографии. Здесь иллюстрация имеет подпись гравера Мокия, которая, возможно, относится только к орнаментальной рамке. Тем не менее гравюра отличается от подписанных произведений Козачковского, в которых рисунок подчинен взволнованному барочному движению, а изображение фигур более совершенно. Композиция в стрешневском варианте также симметрична, но автор предлагает другое размещение всех ее смысловых составляющих: Богоматерь дана вверху в другой иконографии (Богоматерь Знамение), по обе стороны от Нее изображены пещеры. Успенский собор занимает центральное положение. Из пещер сверху вниз шествуют почившие там монахи, возглавляемые преподобными Антонием и Феодосием. На переднем плане обе группы соединяются первым Киевским митрополитом Михаилом († конец X – начало XI в. (?)). Именно этот вариант закрепился в дальнейшем и известен до сих пор (за тем исключением, что образ митрополита Михаила нередко заменяется изображением его современника – святого равноапостольного князя Владимира). Варианты данной иконографии демонстрируют интенсивный творческий процесс, сопровождавший создание этой книги.

Подводя итоги, можно сказать, что художественное оформление книги акафистов и канонов, весь ее комплекс декоративных и сюжетных изображений создавался под влиянием как отечественных религиозных и художественных традиций, так и западных стилистических новаций. Создатели данного произведения широко использовали художественный язык европейского барокко, от прямого цитирования до авторского осмысления его приемов, опираясь на доступные им образцы печатной графики. Памятник позволяет проследить формирование принципов оформления новой русской религиозной книги в первой трети XVIII века и показывает синтетичность и многоуровневость отечественного искусства этого периода.

Литература

- Быкова 2013 – Быкова Ю.И. Портреты князя Александра Борисовича Куракина (1752–1819) // Куракинские чтения. 2006–2007: сборник материалов конференции. М.: ГБУ «МДН», 2013. С. 26–54.

- Гамлицкий 2019 – Гамлицкий А.В. Россия и Европа XVII века в зеркале гравюры. Лица, связи, влияния // Библия Пискатора – настольная книга русских иконописцев: каталог выставки. М.: ГТГ, 2019. С. 13–25.

- Ежова 1979 – Ежова И.К. Зубриловка. Надеждино. Дворцово-парковые ансамбли в Поволжье конца XVIII – начала XIX века. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1979. 119 с.

- Платонов, Мальцева, Кудрявцев 2016 – Старопечатная кириллическая книга XVI–XVII веков: каталог коллекции / сост. Е.В. Платонов, О.Н. Мальцева, С.А. Кудрявцев. СПб.: ГЭ, 2016. 343 с.

- Побединская 1998 – Побединская А.Г. Черты барокко в русской иконописи XVIII–XIX веков (по материалам собрания ОИРК) // Русское искусство эпохи барокко. Новые материалы и исследования: сборник статей. СПб.: ГЭ, 1998. С. 111–126.

- Ровинский 1895 – Ровинский Д.А. Подробный словарь русских граверов XVI–XIX веков: в 2-х т. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1895. 1248 стб.

- Русский библиофил: магазин антикварной книги. – https://www.rusbibliophile.ru/bookprint/?book=akafisty-kanony-i-prochie-dush (дата обращения 31.08.2022).

- Свирин 1950 – Свирин А.Н. Древнерусская миниатюра. М.: Искусство, 1950. 150 с.

- Ходько 1999 – Ходько Ю.М. Киевские Акафистники с гравированными иллюстрациями в собрании Русского музея // Страницы истории отечественного искусства XVI–XIX вв. В. V. СПб.: ГРМ. С. 32−40.

References

- Bykova, Ju.I. (2013), Portrety knjazja Aleksandra Borisovicha Kurakina (1752–1819) [Portraits of Prince Alexander Borisovich Kurakin (1752–1819)], Kurakinskie chtenija. 2006–2007: sbornik materialov konferencii [Kurakin readings. 2006–2007: collection of conference materials], GBU “MDN”, Moscow, Russia, pp. 26–54.

- Gamlickij, A.V. (2019), Rossija i Evropa XVII veka v zerkale gravjury. Lica, svjazi, vlijanija [Russia and Europe of the XVII century in the mirror of the engraving. Persons, connections, influences], Biblija Piskatora – nastol'naja kniga russkih ikonopiscev: katalog vystavki [The Piscator Bible as a reference book for Russian icon painters: an exhibition catalog], Gosudarstvennaya Tret’yakovskaya galereya (State Tretyakov Gallery), Moscow, Russia, pp. 13–25.

- Ezhova, I.K. (1979), Zubrilovka. Nadezhdino. Dvorcovo-parkovye ansambli v Povolzh’e konca XVIII – nachala XIX veka [Zubrilovka. Nadezhdino. Palace and park ensembles in the Volga region of the late XVIII – early XIX century], Privolzhskoe knizhnoe izdatel’stvo, Saratov, USSR.

- Platonov, E.V., Mal’ceva, O.N., Kudrjavcev, S.A. (2016), Staropechatnaja kirillicheskaja kniga XVI–XVII vekov: katalog kollekcii [Old-printed Cyrillic book of the XVI–XVII centuries: collection catalog], Gosudarstvennyj Ermitazh, St. Petersburg, Russia.

- Pobedinskaja, A.G. (1998), Cherty barokko v russkoj ikonopisi XVIII–XIX vekov (po materialam sobranija OIRK) [Baroque features in Russian iconography of the XVIII–XIX centuries], Russkoe iskusstvo jepohi barokko. Novye materialy i issledovanija: sbornik statej [Russian Baroque art. New materials and research: a collection of articles], Gosudarstvennyj Ermitazh, St. Petersburg, Russia, рр. 111–126.

- Rovinskij, D.A. (1895), Podrobnyj slovar’ russkih graverov XVI–XIX vekov: v 2-h t. [A detailed dictionary of Russian engravers of the XVI–XIX centuries: in 2 vol.], Tipografija Imperatorskoj Akademii nauk, St. Petersburg, Russia.

- Russkij bibliofil: magazin antikvarnoj knigi [Russian Bibliophile: antique book store] (URL: https://www.rusbibliophile.ru/bookprint/?book=akafisty-kanony-i-prochie-dush), (retrieved August 31, 2022).

- Svirin, A.N. (1950), Drevnerusskaja miniatjura [Ancient Russian miniature], Iskusstvo, Moscow, USSR.

- Khodko, Yu.M. (1999), Kiyevskiye Akafisniki s gravirovannymi illyustratsiyami v sobranii Russkogo muzeya [Kiev Akathist books with engraved illustrations in the collection of the Russian Museum], Stranitsy istorii otchestvennogo iskusstva XVI–XIX vv., Vyp. V [Pages of the history of Russian art of the XVI–XIX centuries, Vol. 5], Gosudarstvennyj Russkij muzej, St. Petersburg, Russia, рр. 32‒40.

[1] До 1939 года усадьба Надеждино находилась на территории Саратовской области; впоследствии вошла в состав вновь образованной Пензенской области.

[2] Его отец – Борис Иванович Куракин (1676–1727) был женат на родной сестре первой супруги императора Петра I – Ксении Федоровне Лопухиной (1677–1698).

Авторы статьи

Информация об авторе

Ирина А. Ильина, кандидат искусствоведения, заведующая сектором древнерусского искусства, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, Саратов, Россия; Россия, 410600, Саратов, ул. Радищева, д. 41; apfel-3@rambler.ru

Author Info

Irina A. Ilyina, Cand. of Sci. (Art history), Head of the Sector of Old Russian art, Saratov State Art Museum named after A.N. Radishchev, Saratov, Russia; 41 Radishchev St, 410600, Saratov, Russia; apfel-3@rambler.ru