Серия гравюр-тондо «Сотворение мира» по рисункам Мартина де Воса и русское искусство конца XVII–XVIII веков

Полина В. Западалова

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия, zapad.dom@mail.ru

Аннотация

Произведения Мартина де Воса (1532–1603), известного антверпенского рисовальщика и живописца XVI столетия были хорошо знакомы русским иконописцам второй половины XVII столетия, прежде всего по гравюрам Библии Пискатора (надпись «М. de Vos in.» можно прочесть на начальных иллюстрациях к «Шести дням творения»). Среди любителей фряжских гравюр XVII столетия ходили как отдельные оттиски, так и серии, в частности, «Времена года» Сийского иконописного подлинника (РНБ. ОЛДП. F. 88.). Статья посвящена малоизвестному десятичастному циклу гравюр по рисункам Мартина де Воса, награвированному Николасом де Брейном и его влиянию на русское искусство эпохи раннего нового времени. Тема впервые затронута в исследованиях О.А. Белобровой. Русские мастера проявляли интерес к конкретным листам цикла, а иногда в своих произведениях подвергали интерпретации большую их часть, создавая на основе гравюр-образцов иллюстрации к первой главе книги Бытия. Влияние гравюр-тондо де Брейна – де Воса особенно заметно в монументальной живописи Поволжья, фрескисты адаптировали композиции голландской графики к уже сложившейся традиции росписей паперти на ветхозаветные сюжеты.

Ключевые слова:

Мартин де Вос, монументальная живопись, «Дни творения», церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове, О.А. Белоброва, Казанская церковь в Устюжне Железнопольской

Для цитирования:

Западалова П.В. Серия гравюр-тондо «Сотворение мира» по рисункам Мартина де Воса и русское искусство конца XVII–XVIII веков // Academia. 2025. № 1. С. 29−45. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-29-45

The “creation of the world” series of round engravings according to Martin de Vos drawings and Russian art of the late 17th–18th centuries

Polina V. Zapadalova

State Russian Museum, St Petersburg, Russia, zapad.dom@mail.ru

Abstract

The works of Martin de Vos (1532–1603), the famous Antwerp draftsman and painter of the 16th century, were well known to Russian icon painters in the second half of the 17th century, primarily from engravings of the Piscator Bible (the inscription M. de Vos in. can be read on the illustrations to the Six Days of Creation). Single engravings as well as series, based on drawings by Martin de Vos, were in circulation among the amateurs of the foreign prints of the 17th century. These are notably “Four Seasons” in the Siya Icon-Painting Original (RNB, OLDP, F. 88.). This article is devoted to the subject, first raised by O.A. Belobrova. The researcher pointed out the influence of a ten-part cycle based on the drawings of Martin de Vos and engraved by Nicolaes de Bruyn on the early period of the national art. Russian masters interpreted this Dutch cycle, when they were creating illustrations for the first chapter of the book of Genesis. The influence of tondo (round engravings) is especially noticeable in the monumental painting of Yaroslavl and we can see how Russian painters turned to these examples of Dutch graphics, working on the wall paintings in church galleries.

Keywords:

Martin de Vos, murals, Days of Creation, Church of the Beheading of John the Baptist in Tolchkovo, Ustyuzhna church of Kazan Icon of the Mother of God

For citation:

Zapadalova, P.V. (2025), “The ‘creation of the world’ series of round engravings according to Martin de Vos drawings and Russian art of the late 17th–18th centuries”, Academia, 2025, no 1, рр. 29−45. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-29-45

Из западных гравюр, использовавшихся русскими художниками XVII–XVIII веков в качестве образцов, более известны оттиски, входившие в так называемые «лицевые» Библии. Между тем, в эту эпоху среди любителей фряжской гравюры также имели хождение серии и отдельные листы, а их содержание не исчерпывалось сюжетами Священной истории. Заимствования подчинялись существовавшему спросу, выходившему за пределы религиозной тематики и простиравшемуся на изобразительные аллегории и протонаучную иконографию [Писарев 1904, c. 74; Шустова 2009; Белоброва 2005a]. Имея представление о тематическом составе иноземной графики в русских собраниях интересующего нас периода, необходимо учитывать искривленность отражающей поверхности. В XVII–XVIII столетиях один сюжет мог быть знаком иконописцу по двум и более сериям гравюр, что позволяло ему использовать сразу несколько разных, но тематически близких циклов; известны примеры «внесюжетных» заимствований, игнорирующих принцип тематического тождества между гравюрой-образцом и фреской или иконой-реципиентом[1]; наконец, в некоторых случаях следует иметь в виду вероятность наличия источников-посредников.

Настоящая статья посвящена иконографии сотворения мира и человека[2] в отечественном искусстве конца XVII – первой половины XVIII столетия, испытывавшем фряжское воздействие. Изографы не обошли вниманием соответствующие листы Библии Пискатора. Ее гравюры с эпизодами дней творения оставили яркий след в русской живописи. К композиции “Credo in Deum Patrem” серии «Credo» Библии Фишера восходит фреска «Создание Евы» во Введенском соборе Толгского монастыря (1690–1691) [Шумилина 2010, c. 182]. Во фресках 1710-х годов серии «Верую» на своде церкви Благовещения в Ярославле, изображающих историю Адама и Евы, ощутимо влияние крупных гравюр этого увража на сюжеты «Creatio mundi» [Западалова 2022b]. След Библии Пискатора воспринимается как нечто естественное, учитывая огромное значение этого фолианта в развитии стиля и иконографии русского искусства [Библия Пискатора 2019; Theatrum biblicum 2020]. Однако, судьбу иконописной традиции изображения Сотворения мира в XVII–XVIII веках определяли и другие источники, и в их числе – малоизвестный цикл из 10 голландских гравюр-тондо, иллюстрирующих начало книги Бытия, выявленный на данный момент в русских книжных собраниях в 2-х экземплярах и оказавший сильное воздействие на эволюцию темы «Семи дней творения» в отечественной живописи конца XVII – середины XVIII века.

Первый экземпляр – из коллекции Эрмитажа – входит в сборник-конволют с надписью на корешке «Holbein et alior fig. bibl.». Его открывает «Библия Рафаэля» в гравюрах 1615 года (№ 388511–388557), затем (388558–388564) следуют композиции на тему Страшного суда с заголовком «Eigentliche und Sonderbare Vorstellung deβ Jüngsten Gerichts, mit schönen Kupferstücken. Wolfenbüttel. Anno 1668», завершают сборник гравюры, извлеченные из Библии Вайгеля (388574–388669). Интересующая нас серия (388565–388573) неполная, включает 9 листов (отсутствует «Изгнание из рая»), помещена между «Страшным судом» и оттисками из Библии Вайгеля. Из всего сборника только гравюры данной серии сопровождены скорописью конца XVII – начала XVIII века, – цифрами и подходящими к сюжету цитатами из книги Бытия. Очевидно, весь сборник «был подогнан» под формат листов с гравюрами-тондо «Сотворение мира» (23,2×16,5)[3].

Второй экземпляр хранится в Российской Национальной библиотеке в составе Исторического сборника конца XVII – начала XVIII века c Месяцесловом и Хронографом, происходящего из библиотеки Соловецкого монастыря (ОР РНБ. Ф. 717. Сол. 878/988) [Описание рукописей 1885, c. 560–563][4]. 10 гравюр вклеены в рукопись на л. 71–81. Они по-разному взаимодействуют с текстом. «Сотворение неба и земли» (13,4×15,5) (л. 71а) плотно наклеено на лист, под гравюрой и над нею помещен текст книги Бытия. Он вписан и по кругу рамки медальона, дублируя латинскую надпись в составе оттиска. Аналогичен принцип организации художественного и текстового сопровождения гравюры «Dixit Deus fiat firmamentum…» (л. 72, 13,5×17,5): она плотно наклеена на лист и ее сопровождают две цитаты из книги Бытия, одна из них – по кругу клейма. Следующие восемь гравюр не наклеивались на новую основу – листы с оттисками были обрезаны в соответствии с форматом рукописи и вплетены в нее.

В оригинале в серию входят десять нумерованных круглых композиций, вписанных в квадратные рамки:

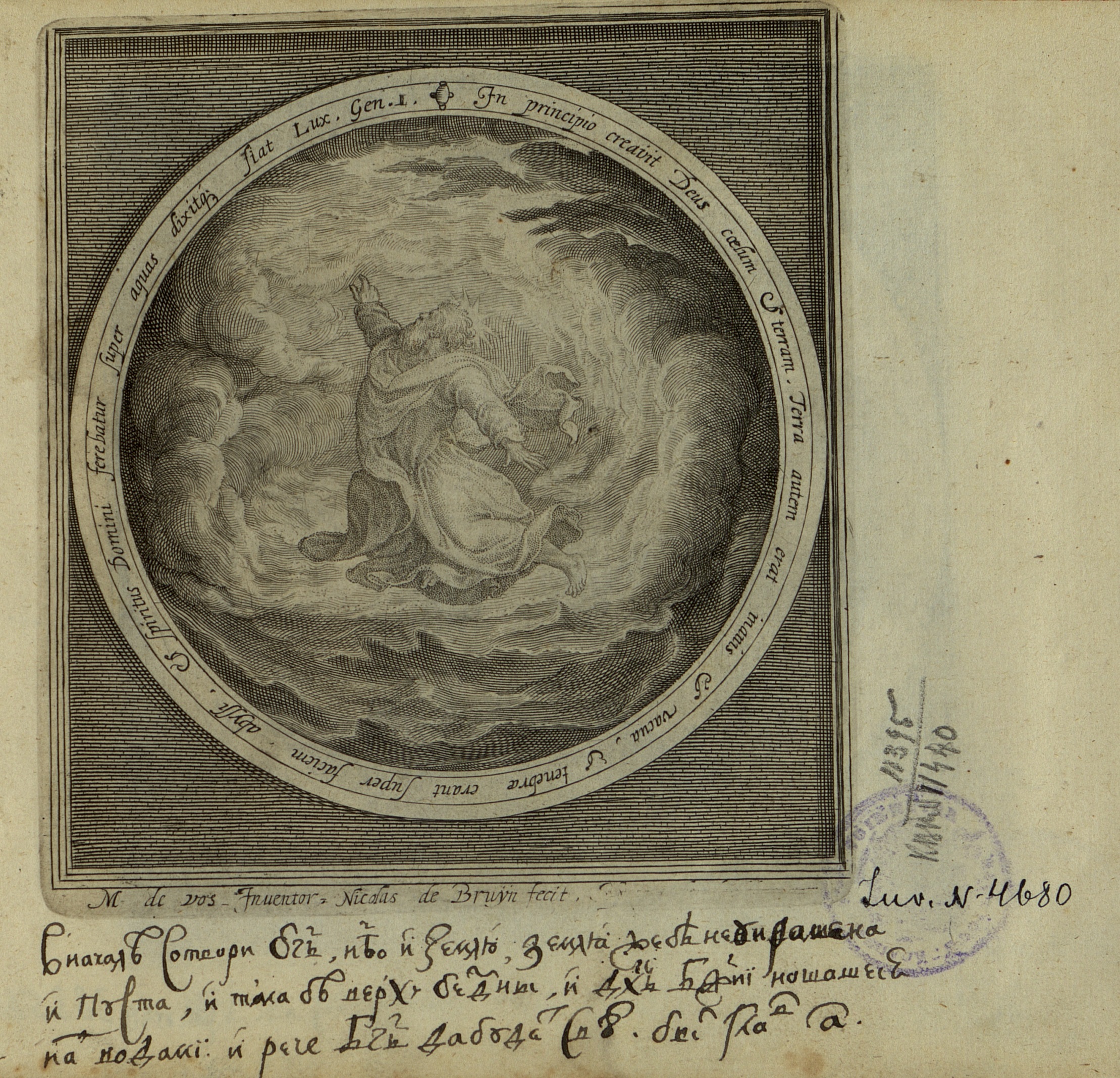

1. «Первый день творения: создание небес и земли» (In principio creavit Deus coelum...) (ил. 1),

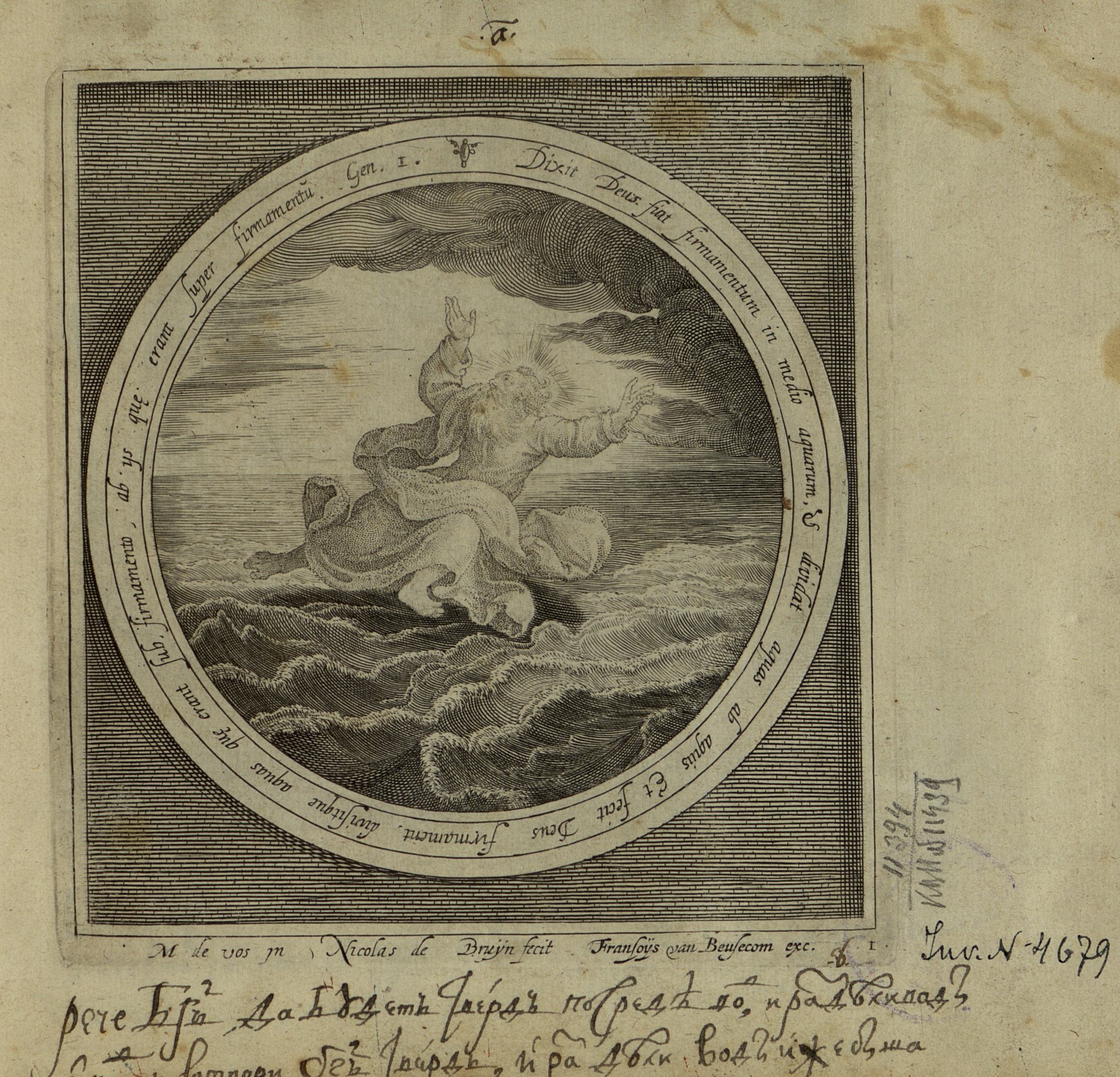

2. «Второй день: отделение вод» (Dixit Deus fiаt firmamentum…) (ил. 2),

3. «День третий: создание суши и растений» (Dixit Deus: Congregentur aquæ…),

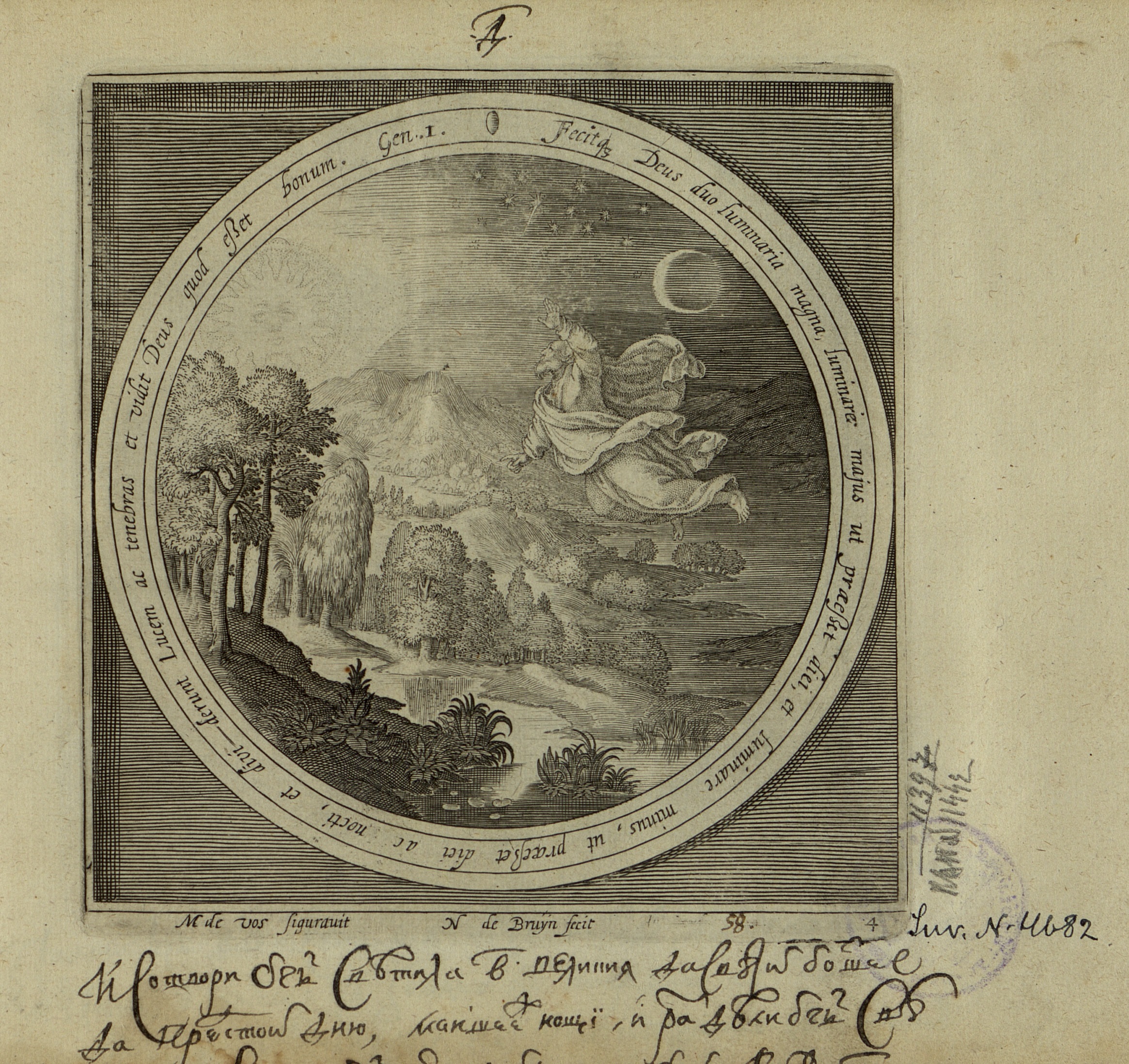

4. «День четвертый: создание солнца, луны и звезд» (Fesitque Deus duo luminaria…) (ил. 3),

5. «Пятый день: создание птиц и рыб» (Dixit etiam Deus producant aquæ reptile…),

6. «Шестой день: создание Адама и Евы» (Formavit Dominus Deus hominem de limo terræ…) (ил. 4),

7. «Адам и Ева в раю» (Tulit Deus hominem, et posuit…),

8. «Искушение Евы» (Dixit autem serpens…),

9. «Адам и Ева скрываются от Бога» (Et cum audiβet vocem…),

10. «Изгнание из рая» (Fecit quoque Dominus Deus…) [Hollstein 1995, pp. 6–13][5].

Пространство между круглыми и квадратными рамками заполнено штриховкой. Диаметр медальонов – 11,3 см. В оттисках присутствует указание на авторство – «M de Vos Inventor, Niсolas de Bruyn fecit». Первое издание гравюр, исполненных Николасом де Брейном по рисункам Мартина де Воса, относится ко времени между 1600 и 1635 годами[6].

Впервые факт воздействия этого цикла на русскую монументальную живопись и миниатюру привлек внимание О.А. Белобровой [Белоброва 2005b, с. 194–195]. Впоследствии В.А. Салтыковой[7] было установлено, что одна из его гравюр – «Шестой день творения» – использовалась при создании композиции «Древо Иессеево» в Евангелии 1684 году из Архангельского собора Московского Кремля (ММК, инв. КН-123/1‒24. л. 33об.) [Салтыкова 2020, рис. 2 на с. 49, с. 56, рис. 10 на с. 57], из чего явствует, что к 1684 году цикл де Брейна – де Воса был знаком знаменщикам. Об интересе к десятичастной сюите гравюр-тондо в Московском царстве свидетельствуют памятники иконописи, иллюминированные рукописи, фрески и упомянутые выше экземпляры гравюр, бытовавшие на Руси.

Изографы умело «инкрустировали» детали исходных гравюр в новые композиции, подчас имевшие иное тематическое содержание, но требовавшие наличия частного сюжета, соответствие которому можно было найти в гравюре-оригинале: такие заимствования из цикла «Сотворение мира» де Брейна – де Воса прослеживаются в русских иллюстрациях молитвы «Символ веры». При этом в произведениях иконописи и монументальной живописи вплоть до XVIII века не встречается примеров интерпретационного воспроизведения всех десяти оттисков в одном произведении.

Мастерам, трудившимся над иконой «Символ веры» последней четверти XVII века из церкви Рождества Христова в Балахне (ЦМиАР)[8], напрямую или благодаря образцам-посредникам были известны две гравюры серии де Брейна – де Воса: «Создание человека» (Formavit Dominus Deus hominem de limo terræ…) (ил. 4) и «Изгнание из рая» (Fecit quoque Dominus Deus…) (ил. 5). В верхнем левом углу этого огромного образа помещено прямоугольное клеймо, где на белом фоне в единой пространственной среде представлены сотворение Евы, грехопадение и изгнание из рая (сцены иллюстрируют слова молитвы «Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…») (ил. 9).

Из трех сюжетов, изображенных на гравюре «Formavit Dominus Deus…»: «Создание Адама», «Сотворение Евы» и – на дальнем плане – «Господь „вручает“ Еву Адаму», – иконописца заинтересовал лишь второй, точнее – только фигурки Адама и Евы, их особые движения и взаимное расположение. Также и на гравюре «Fecit quoque Dominus Deus…» его привлек лишь один эпизод – «Бегство из рая» («Обличение Богом прародителей», представленное здесь же Мартином де Восом, на иконе не воспроизведено). Изограф полностью отказался от птиц, рыб, животных, обильно «населяющих» обе гравюры: в раю на балахнинской иконе представлены только фантастические растения. Вероятно, по мотивам 6-й гравюры цикла «Formavit Dominus Deus…» разработаны сцены «Создание Евы» и «Создание Адама» из цикла «Верую…» на своде Благовещенской церкви в Ярославле (1710-е), причем на этот раз знаменщики изобразили и райских зверей – зайцев и пару верблюдов (ил. 11).

Таким образом, во второй половине XVII – первой трети XVIII века существовала устойчивая традиция обращения к одной или двум гравюрам цикла «Creatio mundi» де Брейна – де Воса при разработке иллюстративного цикла «Символ веры», исключительную популярность которого отчасти обусловили события середины – второй половины XVII века, привлекшие общественное внимание к исправлению текста молитвы «Верую» [Западалова 2015].

Тезис о сходстве или связи гравюр-тондо с иконой из Балахны и с фресками на своде ярославского Благовещенского храма требует пояснений; иначе обстоит дело с композицией «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца видимым же всем и невидимым» в росписях церкви Богоматери Феодоровской в Ярославле (1715–1716) (ил. 6): она относится к иллюстративному циклу «Символ веры» и достаточно близко повторяет общую композицию гравюры «Formavit Dominus Deus…» (ил. 4). В этом произведении ярославских фрескистов без труда распознаются три фигуративные группы, восходящие к этому голландскому оттиску: сотворение Адама, создание Евы, вручение Евы Адаму. Бросаются в глаза и особенности, отличающие фреску от графического прообраза. Русский знаменщик привнес в нее иконописные горки с лещадками, изменил масштабные соотношения групп (на фреске акцентирована фигура спящего Адама), из живых существ, которых во множестве представил Мартин де Вос, оставил только зайца на первом плане и единорога на дальнем, переместив его, однако, из правой части композиции в левую.

Изучение метаморфоз иконографии «Символа веры» открывает перед исследователем ряд возможностей, и самостоятельный интерес представляет собой воздействие на нее западной графики. Примечательна судьба гравированной серии «Credo» из Библии Пискатора: она оказала влияние не только на аналогичные иллюстративные циклы в русском искусстве, но и на изобразительные структуры, не связанные с «Символом веры», – в частности, на иконографию праздничного ряда иконостаса [Гамлицкий 2020]. И напротив, мастера, трудившиеся над иконами и фресками на тему молитвы «Верую», разрабатывая начальные сцены, обращались ко фряжским листам, не имевшим отношения к «Credo»: к циклу гравюр-тондо де Воса – де Брейна, иллюстрациям книги Бытия из Библии Фишера. Кроме того, в произведениях русских художников «Credo» и сцены из начальной истории мира Библии Пискатора, цикл де Воса – де Брейна нередко вступали в иконографический синтез, в котором участвовали и другие источники.

Яркий пример замысловатого иконографического синтеза с участием цикла де Брейна – де Воса, Библии Пискатора и местных изобразительных традиций – фрески 1703–1704 годов на тему Сотворения мира в восточной части северной галереи церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове (ил. 10).

Цикл «Сотворение мира» на протяжении столетий занимал прочные позиции в росписях восточнохристианского храма [Тодић, Чанак-Медић 2005, c. 342–347; Квливидзе 2009]. В его основе лежали, кроме книги Бытия, такие сочинения, как «Христианская топография Козьмы Индикоплова», «Толковая Палея», «Шестоднев» и апокрифические сказания [Кильдышев 1996, c. 23]. В некоторых случаях сцены дней творения размещались на сводах четверика (росписи Успенского собора в Свияжске, ок. 1605 г.)[9]. С середины XVII века «Сотворение мира» часто иллюстрировалось в папертях и притворах, примером чему служат фрески церкви Воскресения на Дебре в Костроме (1650–1652), Крестовоздвиженского собора в Романове-Борисоглебске (1658?)[10], Воскресенского храма в Ростове Великом (ок. 1670), Николо-Мокринской церкви в Ярославле (1673–1674), Воскресенского собора в Романове-Борисоглебске (1680)[11] и памятники XVIII века: росписи папертей церквей Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове (1703–1704) (ил. 7, 10) [Казакевич 2003] и Пророка Ильи в Ярославле (1715–1716), притвора Казанской церкви в Устюжне Железнопольской (1756–1757) (ил. 8) [Рыбаков 1993][12].

Cоздавая в начале XVIII века фрески галерей церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Ярославле, мастера опирались на установившуюся традицию. Художественная программа толчковской паперти в целом, включающая цикл «Сотворение мира», представляет собой блистательный итог эволюции системы росписей паперти древнерусского храма в XVII веке. Здесь нашли свое место и монументальные иконы-фрески, и символико-аллегорические сюжеты, и обширнейший ветхозаветный цикл. Особенностью организации живописного убранства галерей этого храма является полное (за исключением одного случая) отсутствие центрирующих композиций на сводах, подчеркивающее доминирование здесь размещающихся поясами нарративных циклов.

Единственный пример центрирования изобразительной поверхности свода содержит «Сотворение мира» с вынесенным в центр «Отечеством», акцентирующим осеняющую функцию архитектурной формы. Такое размещение фрески вызывает в памяти росписи Успенского собора в Свияжске (ок. 1605), где «Отечество» в куполе доминирует над сценами Создания мира на подпружных арках. Введение «Отечества» – дань традиционной для Древней Руси интерпретации цикла «Сотворение мира». Изображение Новозаветной Троицы предстательствует за предысторию мира, указывая на предвечное бытие Бога и нередко также на сотворение бесплотных сил[13]. В церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове медальон с «Отечеством» крупнее прочих, имеет подпись «И почи Бог в день 7 от всех дел своих» и является заключительной композицией серии «Creatio mundi». Введение такого медальона не было новаторством знаменщиков, трудившихся в галерее этого храма. Изображение седьмого дня в облике Новозаветной Троицы можно увидеть во фресках паперти церкви Николы Мокрого в Ярославле.

В толчковской паперти «Сотворение вселенной» на своде соседствует с изображением Семи Таинств на восточной стене северной галереи. Сцены обеих серий заключены в медальоны; круглые клейма с «Таинствами» обвиты процветшими стеблями, между тондо с «Днями творения» показаны парящие ангелы. Сочетание серий объясняется их отношением к теме Премудрости: композиции иллюстрируют историю божественного домостроительства.

При создании цикла «Сотворение мира и жизнь Адама и Евы» в церкви Иоанна Предтечи в Толчкове были использованы интересующие нас гравюры де Брейна – де Воса. Первая сцена по их мотивам находится в юго-восточном углу свода и иллюстрирует слова книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю».

Как и на гравюре-оригинале «In principio creavit…» (ил. 1), в центре медальона изображен парящий в небесах старец, фигура которого развернута справа налево, – Бог-Отец, воздевающий ввысь правую руку и опустивший шуйцу. Слева от этого медальона, над «Распятием» из композиции «Семь таинств», близко повторена композиция гравюры – «Dixit Deus fiat firmamentum…», изображающая сотворение небесной тверди. Сходство с оригиналом де Воса – де Брейна обнаруживают фрески «Создание суши и растений» («Dixit Deus: Congregentur…»), «Сотворение солнца и луны и разделение дня и ночи» («Fesitque Deus duo magna luminaria…»), «Создание птиц и рыб» («Dixit etiam Deus producant aquae reptile…»), «Создание Адама и Евы» («Formavit Dominus Deus hominem…») (ил. 4, 7), «Бог вводит Адама и Еву в Эдем» («Tulit Deus hominem…») и «Грехопадение» («Dixit autem serpens…»).

Из 10 гравюр-тондо иконописцами были привлечены к работе 8, причем они воспроизведены в прямом незеркальном варианте, в значительно увеличенном размере. Кроме общего иконографического решения гравюр знаменщиков заинтересовали и детали, что видно по трактовке одеяний Саваофа на фресках «Сотворение небесной тверди» и «Создание небесных светил», по изображению рыб и животных, например, льва и единорога в сцене «Создание Адама и Евы». Иногда фрескисты перемещали фигуры живых существ в иную часть композиции, что видно по фреске «Создание птиц и рыб». 9-я и 10-я гравюры цикла, «Адам и Ева скрываются от Бога» и «Изгнание из рая» не нашли отражения в иконографии толчковской паперти.

При разработке «Истории прародителей» иконописцы обращались к двум голландским циклам гравюр на эту тему. В медальоне на южной стене северной галереи узнается трехчастная композиция круглой гравюры «Formavit Dominus Deus hominem…» де Брейна – де Воса, в то время как фреска «Изгнание из рая» восходит к Библии Пискатора, к гравюре «Angelus exilio miseros…» (ил. 12).

Между тем, известны примеры, когда русские художники второй половины XVII века использовали для изображения изгнания прародителей из рая не гравюру Библии Пискатора, а гравюру-тондо, примером чему служит фреска на своде северной галереи церкви Воскресения в Ростовском кремле (ок. 1670) [Никитина 2002, ил. 34 на с. 52] (ил. 5, 13). Как и на гравюре-тондо, ангел здесь летит над прародителями, изображенными в узнаваемых позах, вместе с ними из рая уползает змея, убегает лев и уходят другие звери. Если мы примем раннюю датировку фресок этого храма, аргументированную Т.Л. Никитиной, то будет позволительно утверждать, что сюита гравюр-тондо де Брейна – де Воса была известна иконописцам уже около 1670 года.

Лист «Изгнание из рая» («Angelus exilio miseros…») Библии Пискатора (ил. 12) принадлежал к числу популярных образцов, к которым обращались знаменщики интересующей нас эпохи. Здесь в райском саду представлены Ева и Адам, удаляющиеся из Эдема, оборачиваясь назад; они обнажены, лишь на плечах Адама, изображенного чуть позади Евы, висит кожаная накидка. Прародителей преследует ангел, занося над ними искривленный огненный меч. Ангел производит величественное впечатление, его образ больше фигур прародителей и окружен сиянием. Отечественные мастера по-разному интерпретировали данную композицию, сохраняя ее узнаваемые особенности. Гравюра «Angelus exilio miseros» лежит в основе фрески «Изгнание из рая» на южной стене северной галереи в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове, а также сцены «Изгнание из рая» в композиции «Верую во единого Бога Отца Вседержителя Творца видимым же всем и невидимым…» на своде вологодской церкви Иоанна Предтечи в Рощенье (1717) и на своде Благовещенской церкви в Ярославле (1710-е).

Влияние цикла де Воса – де Брейна на иконографию «Символа веры» было вторичным. В эпоху зарождающегося нового времени он использовался, в первую очередь, «по назначению»: при создании иллюстраций к начальной части книги Бытия. Работая над ними, иконописцы могли обращаться не к отдельным гравюрам серии, как это было при создании циклов «Символ веры», а ко всей серии целиком или к большей части входящих в нее листов. Самый яркий пример такого рода – фрески 1703–1704 годов в паперти церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове.

О существовании умозрительной программы росписей на сюжеты «Сотворения мира» во входном пространстве храма, передававшейся в процессе работы, подразумевающей смену состава артелей, говорит сходство циклов «Дни творения» в папертях церквей Николы Мокрого (1673–1674), Усекновения главы Иоанна Предтечи (1703–1704) (ил. 7, 10, 14), церкви Ильи Пророка (1716–1717) в Ярославле (ил. 15), наконец, Богоматери Казанской в Устюжне (1756–1757) (ил. 8)[14]. В этом же иконографическом контексте следует рассматривать и фрески на тему Дней Творения в северной галерее церкви Воскресения в Ростове Великом (ок. 1670). В перечисленных выше ярославских храмах, как и в ростовской Воскресенской церкви, цикл размещен в восточной части северной галереи; в устюженском имеется лишь паперть, и ее пространство занимают серии «Сотворение мира» и «Жизнь прародителей».

В Предтеченском, Ильинском и Казанском храмах интересующие нас сцены вписаны в круги; в церкви Николы Мокрого они имеют по большей части арочное завершение. Аналогичный формат для композиций «Сотворения мира» встречался и до обращения знаменщиков к серии де Воса – де Брейна. В церкви Воскресения на Дебре в Костроме (1650–1652) шесть композиций, посвященных созданию мира, вписаны в овальные клейма [Кильдышев 1996, c. 23]. Возможно, именно обычай оформления цикла арками и медальонами предопределил ту легкость, с которой десятичастная сюита де Воса – де Брейна вошла в число образцов, охотно использовавшихся русскими знаменщиками.

В стенописях церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, церкви Пророка Ильи в Ярославле и храма Богоматери Казанской в Устюжне узнаются характерные черты интересующего нас цикла гравюр-тондо. Фрески-медальоны в каждом из этих храмов складываются в единую продуманную систему, с особыми нюансами трактовки.

Как и в росписях галереи церкви в Толчкове, во фресках паперти Ильинского храма на сюжеты «Создание мира», «Жизнь прародителей» заметно влияние и Библии Пискатора, и гравюр-тондо. Разрабатывая тему Creatio mundi в церкви Пророка Ильи, художники опирались на аналогичную программу Предтеченской церкви. В обоих случаях свод украшен медальонами, между которыми парят ангелы, держащие в руках свитки. Как и в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, в Ильинском храме первые три медальона с изображением начальных дней творения размещены в ряд в восточной оконечности северной галереи. И здесь, и там можно распознать «прямой» вариант композиций де Брейна-де Воса «In principio creavit Deus coelum…», «Dixit Deus fiat firmamentum…», «Dixit Deus: congregentur aquae». Одинаковым образом в этих двух храмах трактован центральный медальон первого (восточного) ряда – фигура Бога-Отца развернута в нем так, что он выглядит парящим над зрителем. В следующем ряду во фресках Ильинской церкви размещены, в отличие от Предтеченского храма, не два, а три клейма, причем был использован тот же принцип организации композиции из трех медальонов, что и в первом ряду: центральная сцена – «Сотворение светил» – переориентирована по оси восток ‒ запад[15]. Третий заключительный ряд медальонов в цикле «Сотворение мира. Жизнь прародителей в раю» Предтеченской церкви полностью основан на цикле де Брейна – де Воса, мастера же Ильинского храма использовали для последнего трехчастного яруса и Библию Пискатора, приспособив под круглый формат (sic!) гравюры Библии Фишера «Грехопадение» и «Бог обличает Адама и Еву»[16].

С традицией, представленной фресками на тему первой главы книги Бытия в церкви Пророка Ильи и в храме Иоанна Предтечи в Толчкове, связаны росписи притвора церкви Богоматери Казанской в Устюжне, стиль которых коренится в искусстве Поволжья. Казанский храм был расписан артелью ярославских иконописцев под руководством Афанасия Андреева и Ивана Андреева Шустовых. О преемственности фресок церкви Богоматери Казанской по отношению к ярославским ансамблям говорит, среди прочего, присутствие здесь сцены «И почи Бог в день седьмый…». В Казанской церкви интересующая нас серия гравюр в круге получила более полное осмысление. Очевидно, фрески этой церкви являются самым ранним примером привлечения всех 10 гравюр серии де Брейна – де Воса для создания ансамбля. Более того, на их основании были разработаны не 10, а 12 композиций. Лист «Сотворение человека» (“Formavit Dominus Deus hominem…”) послужил основой сразу для трех клейм. В отличие от мастеров, работавших в Ильинском и Предтеченском храмах в Ярославле, фрескистов, трудившихся в Устюжне, заинтересовало то, как в составе гравюр размещаются цитаты из книги Бытия – по кругу вокруг изображения. Изографы заимствовали данный принцип, обрамив каждую фреску цикла цитатой из Священного Писания.

Очевидно, что экземпляр серии гравюр-тондо де Воса – де Брейна бытовал в Ярославле. Еще одним свидетельством этого факта является художественное решение миниатюр Хронографа 1690-х годов Толгского монастыря (РГБ. Ф. 272 (Синодальная библиотека), № 434) [Белоброва 2005b, c. 195; Сакович 1983, ил. 88 и 92]. Их иконография являет собой сложный синтез изобразительных источников от Библии Пискатора и традиционных русских иллюстративных циклов на тему «Сотворения мира» до серии гравюр-тондо. В Хронографе в сценах создания вселенной Творец представлен в облике Ангела, и в этом отношении данные иллюстрации примыкают к иконографической линии, не связанной с гравюрами «Creatio mundi» Библии Пискатора и серии де Брейна – де Воса, в которых Творец изображен в виде старца. Софийного ангела можно увидеть на фресках «Семь дней творения» середины XVII в. в галерее церкви Воскресения на Дебре в Костроме. К циклу гравюр «Сотворение мира» в кругах де Брейна – де Воса восходят 10 миниатюр еще одной ярославской рукописи – Хронографа начала XVIII века (РНБ. ОСРК. F. IV. 679. Л. 54–59) [Белоброва 2005b, ил. 87, 89].

Таким образом, в русском искусстве конца XVII – середины XVIII века. начальные иллюстрации «Символа веры», а также иконография «Сотворения мира» испытывали влияние Библии Пискатора и небольшой серии гравюр на тему «Creatio mundi», исполненной Николасом де Брейном по рисункам Мартина де Воса. Серия оттисков-тондо обогатила русскую иконографию. Ранние примеры обращения к ней, относящиеся к 1670–1690-м годам, имеют свои особенности. От этого времени до нас не дошло ни одной серии фресок или миниатюр, в которой более ли менее последовательно был бы отражен иконографический замысел цикла гравюр-тондо. Мастерами использовались отдельные листы: «Formavit Dominus Deus hominem…» (6-й), «Fecit quoque Dominus Deus…» (10-й), а влияние прослеживается в монументальной живописи, иконописи и миниатюре, в иконографии «Символа веры» и в иллюстрациях к первой главе книги Бытия. Все известные нам русские серии, знаменщики которых брали за основу весь или почти весь цикл гравюр де Воса – де Брейна, принадлежат уже XVIII веку.

Литература

- Белоброва 2005a – Белоброва О.А. Аллегории наук в лицевых списках «Книги избраной вкратце…» Николая Спафария // Белоброва О.А. Очерки русской художественной культуры XVI–XX веков. М.: Индрик, 2005. С. 179–189.

- Белоброва 2005b – Белоброва О.А. Об источниках миниатюр к сочинениям Николая Спафария 1670-х гг. // Белоброва О.А. Очерки русской художественной культуры XVI–XX веков. М.: Индрик, 2005. С. 190–199.

- Библия Пискатора 2019 – Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев / Сост. Е.В. Буренкова, Г.В. Сидоренко. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2019.

- Гамлицкий 2020 – Гамлицкий А.В. Западноевропейские источники икон 1704 года Троицкого собора в Пскове // Труды ЦМиАР: сб. научн. ст. / сост. Н.И. Комашко. М.: Музей им. А. Рублева, 2020. Т. 17. С. 274–308.

- Западалова 2015 – Западалова П.В. Иконография и идейный замысел образа «Символ веры» из церкви Святителя Григория Неокесарийского (предварительные наблюдения) // Страницы истории отечественного искусства. СПб.: Palace Editions, 2015. Вып. 26. С. 14–29.

- Западалова 2022a – Западалова П.В. Западноевропейские гравюры и творчество Кирилла Уланова // Seminarium Bulkinianum V: К 85-летию со дня рождения Валентина Александровича Булкина. СПб.: ИПЦ СПбГУПТД, 2022. С. 211–229.

- Западалова 2022b – Западалова П.В. «Сотворение мира» в иконографии «Символа веры» и некоторые вопросы иллюстрирования книги Бытия в русском искусстве переходного времени // XXVI Научные чтения памяти И.П. Болотцевой: сб. ст. Ярославль, 2022: Цифровая типография. С. 265–285.

- Казакевич 2003 – Казакевич Т.Е. Иконографическая программа толчковской паперти и русский театр XVII – начала XVIII в. // ТОДРЛ. Т. 54: Памяти Д.С. Лихачева / под ред. О.В. Творогова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 651–667.

- Квливидзе 1998 – Квливидзе Н.В. К изучению системы росписи церкви в Больших Вяземах (тема Троицы в русской культуре XVI в.) // ДРИ. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV–XV вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. C. 342–359.

- Квливидзе 2009 – Квливидзе Н.В. Сотворение мира и история Адама и Евы в росписи Успенского собора Свияжского монастыря: к проблеме интерпретации сакрального пространства в русском искусстве XVI в. // ДРИ. Идея и образ. Опыты изучения византийского и древнерусского искусства / ред.-сост. А.Л. Баталов, Э.С. Смирнова. М.: Северный паломник, 2009. С. 343–366.

- Кильдышев 1996 – Кильдышев А.В. Фрески церкви Воскресения на Дебре: «История мироздания» и «Апокалипсис» в росписях галерей церкви Воскресения на Дебре в Костроме (1650–1652). Кострома: ЭКСМИ, 1996.

- Костромская икона 2004 – Костромская икона XIII–XIX веков / авт.-сост. Н.И. Комашко, С.С. Каткова. М.: Гранд-Холдинг, 2004.

- Небесный Нижний 2021 – Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли: Каталог выставки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода / сост. Н.И. Комашко. Нижний Новгород, 2021.

- Никитина 2002 – Никитина Т.Л. Церковь Воскресения в Ростове Великом. М.: Северный паломник, 2002.

- Описание рукописей 1885 – Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной академии / А.В. Вадковский, И.Я. Порфирьев, И.Ф. Красносельцев. Казань: Типография Императорского университета, 1885. Ч. 2.

- Писарев 1904 – Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Казань: Типолитография Императорского университета, 1904.

- Пожидаева 2007 – Пожидаева А.В. «Сотворение мира»: раннехристианские традиции иконографии сюжета в западноевропейском искусстве // Искусствознание. М.: Гос. Институт искусствознания, 2007. № 3–4. С. 252–291.

- Преображенский 2009 – Преображенский А.С. О стиле и времени создания росписи собора Успенского монастыря в Свияжске // Лазаревские чтения. Искусство Византии, Древней Руси, Западной Европы: мат-лы научн. конф. М.: Издательство МГУ, 2009. С. 268–308.

- Розыск 1858 – Розыск, или Список о богохульных строках и о сумнении святых честных икон диака Ивана Михайлова сына Висковатого в лето 7062 / предисл. О. Бодянского. М.: Университетская типография, 1858.

- Рыбаков 1993 – Рыбаков А.А. Фрески Казанской церкви в Устюжне // Устюжна. Историко-литературный альманах. Вологда: Русь, 1993. Вып. 2. С. 262–278.

- Сакович 1983 – Сакович А.Г. Народная гравированная книга Василия Кореня. 1692–1696. М.: Искусство, 1983.

- Салтыкова 2020 – Салтыкова В.А. Лицевое Евангелие 1684 года из Архангельского собора Московского Кремля. К вопросу об источниках иконографии // Российский журнал истории церкви. М.: Силицея-Полиграф, 2020. Т. 1. № 3. С. 46–66.

- Theatrum biblicum 2020 – Theatrum biblicum. Библия Пискатора 1643 года из собрания Государственной Третьяковской галереи. М.: Гос. Третьяковская галерея, 2020.

- Тодић, Чанак-Медић 2005 – Тодић Б., Чанак-Медић М. Манастир Дечани. Београд: Музеj у Приштини, 2005.

- Шумилина 2010 – Шумилина Е.Л. Свято-Введенский Толгский монастырь. Библейские циклы нидерландских художников в росписи Введенского собора 1690-х годов. М.: А2‒А4, 2010.

- Шустова 2009 – Шустова Ю.Э. Интерпретация символики Зодиака в эпоху царя Алексея Михайловича // Коломенское. Материалы и исследования. Вып. 12 / Отв. ред. Е.А. Верховская. М.: МГОМЗ, 2009. С. 109–124.

- Heimann 1938 – Heimann A. The six days of creation in a 12th-century manuscript // Journal of the Warbourg and Courteau Institute. Chicago: The University of Chicago Press, 1938. V. 1. No 4. P. 269–275.

- Hollstein 1995 – Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts: ca 1450–1700. V. 45: Maarten de Vos. Rotterdam: Sound & Vision, 1995.

- Meulen 1994 – Meulen J., van der. Schöpfer, Schöpfung (die chr. Kosmogonie bis zur Erschaffung Adams) // Lexikon der christlichen Ikonographie. Rome, Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1994. V. 4. P. 99–123.

- Weitzmann, Bernabo 1999 – Weitzmann K., Bernabo M. The Byzantine Octateuchs. Princeton: Princeton Univ. Press, 1999.

References

- Belobrova, O.A. (2005), “Allegorii nauk v litsevykh spiskakh ‘Knigi izbranoi vkratse…’ Nikolaya Spafariya” [Allegories of sciences in the face lists of the “Elected Book in brief...” by Nikolai Spafari], Ocherki russkoi khudozhestvennoi kultury XVI–XX vekov, Indrik, Moscow, Russia, pp. 179–189.

- Belobrova, O.A. (2005), “Ob istochnikakh miniatiur k sochineniyam Nikolaya Spafariya 1670-kh gg.” [On the sources of miniatures to the works of Nicholas Spafari in the 1670s], Ocherki russkoi khudozhestvennoi kultury XVI–XX vekov , Indrik, Moscow, Russia, pp. 190–199.

- Bodyansky, O. (Ed.) (1858), Rozysk, ili Spisok o bogokhulnykh strokakh i o sumnenii svyatykh chestnykh ikon diaka Ivana Mikhailova syna Viskovatogo v leto 7062 [The search, or a List of blasphemous words and question the holy honest icons of the clerk Ivan Mikhailov son of Viskovaty in the year 7062], Universitetskaya tipografiya, Moscow, Russia.

- Burenkova, E.V., Sidorenko, G.V. (Eds.) (2019), Biblia Piskatora ‒ nastolnaya kniga russkikh ikonopistsev [The Piscator Bible: A Handbook of Russian Icon Painters]: Exhibition catalogue, Gosudarstvennaia Tretiakovskaya galereya, Moscow, Russia.

- Gamlitsky, A.V. (2020), “Zapadnoevropeiskie istochniki ikon 1704 goda Troitskogo sobora vo Pskove” [Western European sources of icons from 1704 of the Trinity Cathedral in Pskov], Trudy TsMiAR, V. 17, pp. 274–308.

- Heimann, A. (1938), “The six days of creation in a 12th-century manuscript”, Journal of the Warbourg and Courteau Institute, V. 1, No 4, pp. 269–275.

- Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts: ca 1450–1700. V. 45: Maarten de Vos (1995), Sound & Vision, Rotterdam, Holland.

- Kazakevich, T.E. (2003), “Ikonograficheskaya programma Tolchkovskoi paperti i russky teatr XVII – nachala XVIII v.” [The iconographic program of the gallery in the Tolchkovo church and the Russian theater of the 17th – early 18th century], Trudy Otdela Drevnerusskoy Litetatury, No 54, pp. 651–667.

- Kildyshev, A.V. (1996), Freski tserkvi Voskreseniya na Debre: “Istoriya mirozdaniya” i “Apokalipsis” v rospisyakh galerei tserkvi Voskreseniya na Debre v Kostrome (1650–1652) [Frescoes of the Church of the Resurrection at the bottom of Debre: “The History of the Universe” and “Apocalypse” in the murals of the galleries of the Church of the Resurrection at the bottom of Debre in Kostroma (1650–1652)], EKSMI, Kostroma, Russia.

- Komashko, N.I., Katkova, S.S. (Eds.) (2004), Kostromskaya ikona XIII–XIX vekov [Kostroma icon of the 13th–19th centuries], Grand-Holding, Moscow, Russia.

- Komashko, N.I. (Ed.) (2021), Nebesny Nizhny. Svyatye i svyatyni Nizhegorodskoi zemli [Heavenly Nizhny. Saints and shrines of the Nizhny Novgorod land]: Exhibition catalog for the celebration of the 800th anniversary of Nizhny Novgorod, Print prodakshn, Nizhny Novgorod, Russia.

- Kvlividze, N.V. (1998), “K izucheniyu sistemy rospisi tserkvi v Bolshikh Viazemakh (tema Troitsy v russkoi kulture XVI v.)” [To the study of the painting system of the church in Bolshye Vyazemy (the theme of the Trinity in the Russian culture of the 16th century)], Drevnerusskoe iskusstvo. Sergy Radonezhsky i khudozhestvennaya kultura Moskvy XIV–XV vv., pp. 342–359.

- Kvlividze, N.V. (2009), “Sotvorenie mira i istoriya Adama i Evy v rospisi Uspenskogo sobora Sviyazhskogo monastyrya: k probleme interpretatsii sakralnogo prostranstva v russkom iskusstve XVI v.” [Creation of the World and the Story of Adam and Eve in the painting of the Dormition Cathedral of the Sviyazhsky Monastery: on the problem of interpretation of sacred Space in Russian Art of the 16th century], Drevnerusskoe iskusstvo. Ideya i obraz. Opyty izucheniya vizantiiskogo i drevnerusskogo iskusstva, pp. 343–366.

- Meulen, J. van der (1994), “Schöpfer, Schöpfung (die chr. Kosmogonie bis zur Erschaffung Adams)”, Lexikon der christlichen Ikonographie, Herder, Rome, Freiburg, Basel, Wien, V. 4, pp. 99–123.

- Nikitina, T.L. (2002), Tserkov Voskreseniya v Rostove Velikom [Church of the Resurrection in Rostov the Great], Severny palomnik, Moscow, Russia.

- Pisarev, N. (1904), Domashny byt russkikh patriarkhov [The home life of the Russian patriarchs], Tipolitografiya Imperatorskogo universiteta, Kazan, Russia.

- Pozhidaeva, A.V. (2007), “Sotvorenie miraˮ: rannekhristianskie traditsii ikonografii syuzheta v zapadnoevropeiskom iskusstve” [“Creation of the World”: Early Christian traditions of the iconography of the plot in Western European Art], Iskusstvoznanie, No 3–4, pp. 252–291.

- Preobrazhensky, A.S. (2009), “O stile i vremeni sozdaniya rospisi sobora Uspenskogo monastyria v Sviyazhske” [About the style and time of the painting of the Cathedral in the Dormition Monastery of Sviyazhsk], Lazarevskie chteniya: Iskusstvo Vizantii, Drevnei Rusi, Zapadnoi Evropy, pp. 268–308.

- Rybakov, A.A. (1993), “Freski Kazanskoi tserkvi v Ustyuzhne” [Frescoes of the Kazan Church in Ustyuzhna], Ustyuzhna. Istoriko-literaturny almanakh, No 2, pp. 262–278.

- Sakovich, A.G. (1983), Narodnaya gravirovannaya kniga Vasiliya Korenya. 1692–1696 [A folk engraved book by Vasily Koren. 1692–1696], Iskusstvo, Moscow, Russia.

- Saltykova, V.A. (2020), “Litsevoe Evangelie 1684 goda iz Arkhangelskogo sobora Moskovskogo Kremlya. K voprosu ob istochnikakh ikonografii” [The illuminated Gospel of 1684 from the Archangel Cathedral of the Moscow Kremlin. On the question of the sources of iconography], Rossiisky zhurnal istorii tserkvi, V. 1, No 3, pp. 46–66.

- Shumilina, E.L. (2010), Sviato-Vvedensky Tolgsky monastyr. Bibleiskie tsikly niderlandskikh khudozhnikov v rospisi Vvedenskogo sobora 1690-kh godov [St Vvedensky Tolga Monastery. Biblical cycles of Dutch artists in the painting of the Vvedensky Cathedral in the 1690s], A2‒A4, Moscow, Russia.

- Shustova, Yu.E. (2009), “Interpretatsiya simvoliki Zodiaka v epokhu tsarya Alekseya Mikhailovicha” [Interpretation of the Zodiac symbolism in the era of Tsar Alexei Mikhailovich], Kolomenskoe. Materialy i issledovanija, No 12, pp. 109–124.

- Theatrum biblicum. Bibliya Piskatora 1643 goda iz sobraniya Gosudarstvennoi Tretyakovskoi galerei [Theatrum biblicum. Piscator Bible of 1643 from the collection of the Tretyakov gallery], Gos. Tretiakovskaya galereya, Moscow, Russia.

- Todiћ, B., Chanak-Mediћ, M. (2005), Manastir Dechani [Dechany Monastery], Muzej u Prishtini, Beograd, Serbia.

- Vadkovsky, A.V., Porfiriev, I.Ya., Krasnoseltsev, I.F. (Eds.) (1885), Opisanie rukopisei Solovetskogo monastyrya, nakhodyashchikhsya v biblioteke Kazanskoi dukhovnoi akademii [Description of the manuscripts of the Solovetsky Monastery, located in the library of the Kazan Theological Academy], Tipografiya Imperatorskogo universiteta, Kazan, Russia, V. 2.

- Weitzmann, K., Bernabo, M. (1999), The Byzantine Octateuchs, Princeton University Press, Princeton, UK.

- Zapadalova, P.V. (2015), “Ikonografiya i ideiny zamysel obraza ‘Simvol very’ iz tserkvi Sviatitelya Grigoriya Neokesaryskogo (predvaritelnye nabliudeniya)” [Iconography and ideological concept of the “Symbol of Faith” image from the Church of St Gregory of Neokesaria (preliminary observations)], Stranitsy istorii otechestvennogo iskusstva, No 26, pp. 14–29.

- Zapadalova, P.V. (2022), “Zapadnoevropeiskie gravyury i tvorchestvo Kirilla Ulanova” [Western European engravings and the work of Kirill Ulanov], Seminarium Bulkinianum V. K 85-letiyu so dnia rozhdeniya Valentina Aleksandrovicha Bulkina, pp. 211–229.

- Zapadalova, P.V. (2022), “Sotvorenie mira v ikonografii Simvola very i nekotorye voprosy illiustrirovaniya knigi Bytiya v russkom iskusstve perekhodnogo vremeni” [The Creation of the World in the Iconography of the “Symbol of Faith” and some issues of illustrating the Book of Genesis in the Russian Art of the Transitional Period], 26th Nauchnye chteniya pamyati I.P. Bolotsevoi, pp. 265–285.

[1] О подобных примерах: [Западалова 2022a].

[2] Библиография об иконографии сотворения мира обширна. См., в частности: [Meulen 1994; Weitzmann, Bernabo 1999; Heimann 1938; Пожидаева 2007].

[3] Выражаю искреннюю признательность хранителю сборника С.С. Орехову (ГЭ) за возможность ознакомления с гравюрами.

[4] В Хронографе гравюры раскрашены. Сборник был составлен в Москве, затем принадлежал монаху соловецкого монастыря Иллариону Стромилову [Белоброва 2005b, c. 194–195]: «Вероятно, сначала серия гравюр существовала в русской среде самостоятельно, но затем порядком обветшала. Тогда ее листы обрезали, наклеили на страницы сборника, а русский текст повторили, уже не рассчитывая на чтение его по кругу».

[5] Издания: 1. Assuerus van Londerseel, 2. Frans van Beusecom, 3. Justus Danckerts.

[6] Пользуясь случаем, выражаем благодарность В.М. Успенскому (ГЭ) за консультацию по поводу данной серии.

[7] На исследования В.А. Салтыковой наше внимание обратил В.А. Успенский (ГЭ). См.: [Салтыкова 2020].

[8] ЦМиАР, КП 126 инв. 1659-I. 214×179 [Небесный Нижний 2021, с. 497, ил. 166 на с. 232; Костромская икона 2004, ил. 238, кат. № 550, с. 550–551 (Л.П. Тарасенко)].

[9] О датировке фресок: [Преображенский 2009]. Цикл «Дни творения» содержит также роспись конца XVI в. Спасо-Преображенского собора в Вяземах [Квливидзе 1998, особ. с. 352–353].

[10] О датировке росписей галерей существует различные мнения. А.В. Кильдышев относит их появление к 1658 г.: [Кильдышев 1996, с. 5].

[11] Фрески на темы «Сотворение мира» и «Жизнь прародителей» в Воскресенской церкви Ростова Великого, церкви Николы Мокрого и в Воскресенском соборе Романова-Борисоглебска можно объединить в отдельную иконографическую группу. Хотя памятники этой группы (по крайней мере, росписи ростовского храма) также испытали влияние цикла де Брейна – де Воса, их знаменщики не стремились придать серии «Creatio mundi» вид взаимосвязанных сферических композиций.

[12] Традиция иллюстрирования рассказа книги Бытия о создании мира прослеживается в русском искусстве с раннего времени. В частности, об изображениях создания мира на древних иконах из новгородского Софийского собора и Преображенского собора в Твери упоминается в «Розыске о богохульных строках Ивана Михайлова Висковатого» [Розыск 1858, л. 17].

[13] А.В. Кильдышев анализировал такое изображение в цикле «Сотворения мира» 1650–1652 гг. в паперти церкви Воскресения на Дебре в Костроме, указывая в качестве литературной основы для фрески «Отечество. Создание небесных сил» тексты Толковой Палеи и Шестоднева [Кильдышев 1996, c. 24–26].

[14] Цикл «Сотворение мира» в церкви Николы Мокрого отличается в сравнении с тремя другими приведенными примерами более свободным распределением сцен. Они осенены арками из облаков. Николомокринские росписи – самые ранние ярославские фрески с изображением дней творения. Вероятно, часть трудившихся здесь знаменщиков прежде работала над аналогичными сюжетами в паперти церкви Воскресения в Ростове Великом (ок. 1670).

[15] Во втором поясе фресок цикла «Сотворение мира» в Толчкове представлены сцены «Создание птиц и рыб. День пятый» и «Создание светил. День четвертый», в Ильинской церкви, кроме них во втором поясе также изображено Сотворение человека. Для росписей Ильинского храма были использованы 9 гравюр цикла де Брейна – де Воса (все кроме «Грехопадения»).

[16] При этом «Изгнание из рая» в Ильинской церкви, восходящее к гравюрам-тондо де Брейна – де Воса, напротив, лишено круглого обрамления и вынесено в свободное пространство.

К иллюстрациям

Ил. 4. Источник фотографии: nlr.ru (Электронная библиотека рукописей).

Ил. 5. Источник фотографии: nlr.ru (Электронная библиотека рукописей).

Авторы статьи

Информация об авторе

Полина В. Западалова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Государственного Русского музея, Санкт-Петербург, Россия; Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 4; zapad.dom@mail.ru

Author Info

Polina V. Zapadalova, Cand. of Sci. (Art history), Senior Researcher, State Russian museum, St Petersburg, Russia; 4 Inzhenernaya St, 191186 St Petersburg, Russia; zapad.dom@mail.ru