Восхождение по ступеням Познания и Любви и неоплатоническая концепция героизации

Светлана И. Козлова

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, kozlovasi@rah.ru

Аннотация

В статье рассматривается неоплатоническая концепция героизации во флорентийском искусстве последней трети XV века. Одна из кардинальных в искусстве Флоренции кватроченто тема славы предстает в обновленном звучании. Под влиянием неоплатонизма, проникшего около 1460-х годов в гуманизм и – шире – культуру Флоренции, представление о героизме и славе акцентирует особое внимание на духовном измерении.

Ключевые слова:

тема славы, неоплатонизм, Ренессанс, Флоренция, кватроченто, поэт, мыслитель, духовное созерцание

Для цитирования:

Козлова С.И. Восхождение по ступеням Познания и Любви и неоплатоническая концепция героизации // Academia. 2025. № 1. С. 56–66. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-56-66

The ascent through the steps of Knowledge and Love and Neoplatonic concept of heroization

Svetlana I. Kozlova

Research Institute of the Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, kozlovasi@rah.ru

Abstract

The article discusses the Neoplatonic concept of heroization in Florentine art of the last third of the 15th century. The theme of glory which is one of the cardinal themes in the art of Florence of the Quattrocento is presented in a renewed meaning. Neoplatonism penetrates into the humanism and also into the culture of Florence around the 1460s, and under its influence the spiritual component is emphasized in the concept of heroization and glory.

Keywords:

glory theme, Renaissance, neoplatonism, Florence, Quattrocento, poet, thinker, spiritual contemplation

For citation:

Kozlova, S.I. (2025), “The ascent through the steps of Knowledge and Love and Neoplatonic concept of heroization”, Academia, 2025, no 1, рр. 56−66. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-1-1-56-66

Тема славы – одна из кардинальных во флорентийском искусстве Кватроченто. В слиянии изобразительного и вербального начал, выразительности формы в ее союзе с проявлениями мировоззрения эпохи, ее символики, метафорики и даже слова как такового эта тема обретает на каждом этапе своего становления в XV веке новые черты. Но именно в последних его десятилетиях, не утратив связи с традиционным представлением о героизме и славе, тема выступит в особом, преобразившем ее звучании.

На развитии искусства Флоренции этого периода заметно сказывается аристократизация культуры. Неоплатонизм, вошедший около 1460 годов в образ мыслей флорентийских гуманистов, процветал под покровительством Медичи, привлекая к себе и целый ряд образованных людей из близкого окружения. И если неоплатонизм носил характер эзотерического учения, чей язык и содержание доступны лишь посвященным, то все же он выходил за пределы круга знатоков. Художники приобщались к языку его метафоризированных аллегорий и символов через своих меценатов или дружбу с гуманистами. Более широкая публика могла получить некоторые представления из публичных чтений и объяснений знаменитых авторов в духе платонизма, особое значение имела здесь трактовка Кристофоро Ландино «Божественной комедии» Данте с кафедры Студиоло и ее распространение в типографских изданиях с этими комментариями.

В соответствии с воззрениями неоплатоников, мир, сотворенный Светом божественной Любви, предстает в иерархичности своих ступеней, и от нижнего уровня движение совершает круг Любви ввысь, ибо всё в этой Вселенной тяготеет к живой и подвижной целостности, взаимопритягиваясь и взаимоотражаясь. Так что трансцендентное божество и телесное бытие пребывают в диалогичности отношений[1]. Универсальная связь всех вещей центрируется в человеке. Следуя платоновским традициям, флорентийский гуманизм последней трети XV века акцентирует особенное внимание на его душе как отражающей в себе мир[2]. Полагают, что сущность души составляет «способность к самодвижению или самоопределению»[3], то есть свобода – в утверждении человеком собственного места в мировом порядке. В борьбе страстей и разнонаправленных движений низшая часть души тяготеет к телесным наслаждениям, разумная же душа устремлена ввысь, к Абсолюту. Сюда влечет мудреца любовь к знанию, красоте, истинному благу, на этом пути соединяются все способности души, воля, разум, жажда прекрасного, так что высшее блаженство обретается в героических усилиях и само духовное измерение получает героический масштаб. Подобные положения лежали в основе неоплатонического представления о мудрецах, героях, людях творчества.

Поскольку внутреннее восхождение представлялось во множестве взаимоотражений, на него проецировали разного рода метафоризированные аллегории. Так, путь к высшему благу платоники могли соотносить с поступательным движением от этики к философии природы и, наконец, к теологии, уподобляя его ветхозаветному образу лестницы Иакова, которая «тянется из глубины земли до вершины неба» (Быт. 28, 12‒13). Подъем по ее ступеням означал очищение души, познание смысла вещей, духовное видение. «Так и мы, ‒ читаем у Пико делла Мирандола, ‒ подражая на земле жизни херувимов, подавляя наукой о морали порыв страстей и рассеивая спорами тьму разума, очищаем душу, смывая грязь невежества и пороков, чтобы страсти не бушевали необдуманно и не безумствовал иногда бесстыдный разум. Тогда мы наполним очищенную и хорошо приведенную в порядок душу светом естественной философии, чтобы затем совершенствовать ее познанием божественных вещей»[4].

Путь к истине идентифицировался также с восхождением по лестнице Любви[5]. Будучи универсальным принципом – космическим, моральным, религиозным – любовь в представлении неоплатоников направляет все силы души к достижению высшего блага. Это движение приобретает динамический характер, душа устремляется от чувственного, являющегося лишь тенью красоты, по ступеням сверхчувственного, достигая духовного экстаза. «Поднимаясь от совершенства к совершенству, ‒ пишет Пико делла Мирандола, ‒ человек достигает той степени, где…становится ангелом, целиком охваченный пламенем этой ангельской любви, как материя, охваченная огнем и трансформирующаяся в пламя, очищается от всякой скверны земного тела и превращается в духовное пламя силой любви»[6].

Одним из величайших героев неоплатонического пантеона стал в эту эпоху автор «Божественной комедии» Данте Алигьери. В нем видели поэта и мыслителя, выразившего истину языком платонизма; «хотя он не говорил по-гречески, как святой отец философов Платон», ‒ отмечает Марсилио Фичино, ‒ произведения его украшены «множеством платоновских мыслей»[7]. По сравнению с образом Данте, исполненным Кастаньо около 1450‑х годов в цикле Знаменитых мужей на вилле Кардуччи в Леньяйе близ Флоренции, фигура поэта в изменившемся идейно-культурном контексте несет в себе и новые оттенки значений. В 1465 году Доменико ди Микелино создал фреску в соборе Санта Мария дель Фьоре, которая замышлялась как живописный вариант памятника Данте[8]. В масштабной композиции (3,25×2,92 м) представлен поэт с томом «Комедии» в руках, на фоне Флоренции, Ада, Чистилища и небес в виде сфер и знаков планет. В этом развернутом «сценарии» проводится мысль о Данте – флорентийце, славном гражданине своей Родины, на что указывает изображение Флоренции, мотив имеет также религиозный подтекст: крест Собора, главного здания города, находится на одной линии с Солнцем – символом божественного. Данте, в соответствии с концепцией росписи, творец, движимый возвышенной любовью, ибо звезда Венеры светит над ним. И он – мыслитель, поднявшийся до вершины знания, которая ассоциируется с высшими сферами, с теологией – от книги в руке Данте исходят лучи. Образ Данте – поэта, теолога и гражданина – соотносится во фреске еще со средневековой оценкой, но вместе с тем обращен и в сторону нового, гуманистического подхода, его творческая личность представляет неоплатонический тип творца.

Примечательно, что для трактовки образа поэта во фреске становится существенной его физиономическая выразительность. Портрет Данте опирается у Доменико ди Микелино на иконографическую традицию, и из наиболее ранних и достоверных изображений, к которым в какой-то мере восходят последующие, ему особенно близок суровый Данте на фреске Таддео Гадди в Санта Кроче («Воскрешение мальчика св. Франциском»). Но лицу поэта мастер придает более сложное выражение – строгости, горечи и, с другой стороны, задумчивости, даже нежности[9]. Вбирая в себя все эти черты, такая эмоциональная настроенность приближается к идее поэта-мыслителя, которая приходит с гуманизмом последних десятилетий XV века. Своеобразный «психологизм» образа кажется родственным неоплатоновскому, ибо платоновское понятие «поэт» ‒ многогранно, оно содержит в себе мысли о вдохновенном творчестве, торжествующем над хаосом материального; о проникновении в структуру вселенной; о беспокойстве души, рвущейся из плена земной видимости к духовному созерцанию[10].

Свой монумент Данте Доменико ди Микелино строит на риторике, которая далека от соединения мощи и лаконизма, отличающих работы флорентийских мастеров первых десятилетий Кватроченто. Несколько архаическую архитектуру дополняют у Доменико детализированные зрелища загробного мира, но главная идея – воздать славу высокодуховной личности своего соотечественника – убедительно им проведена. Эту идею поддерживает и надпись на памятнике, составленная знаменитым юристом и неоплатоником, другом Фичино ‒ Бартоломео Скала[11]. И в соответствии с таким настроем, как бы воплотившем в себе ораторскую речь, в центре композиции – поэт, увенчанный лаврами, жестом представляет свое творение со страницей, открытой на строках о его мечте возвратиться во Флоренцию:

В ином руне, в ином величье звонком

Вернусь, поэт, и осенюсь венцом

Там, где крещенье принимал ребенком…

(Рай, XXV, 7–9)

(Con altra voce omai, con altro vello

Ritorneró poeta, ed in sul fonte

Del mio battesmo prendero ʼl cappello…)

Традиция изображения Данте образцом духовного величия, отмеченного чертами неоплатонического идеала, заметна и в его портрете, приписываемом Сандро Боттичелли (Колоньи, Женева, Фонд Мартина Бодмера)[12]. Считается, что портрет был исполнен около 1495 года по заказу Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи в то время, когда художник работал над иллюстрированием для него «Божественной комедии» (1492–1498). Облик поэта как бы в параллель медальерному, героизирующему искусству передан предельно сжатым языком – характерной выразительностью профиля в лавровом венке, но в нюансах обрисовывающей его линии прочитывается представление о творце, наделенном исключительной глубиной мысли и силой внутреннего видения.

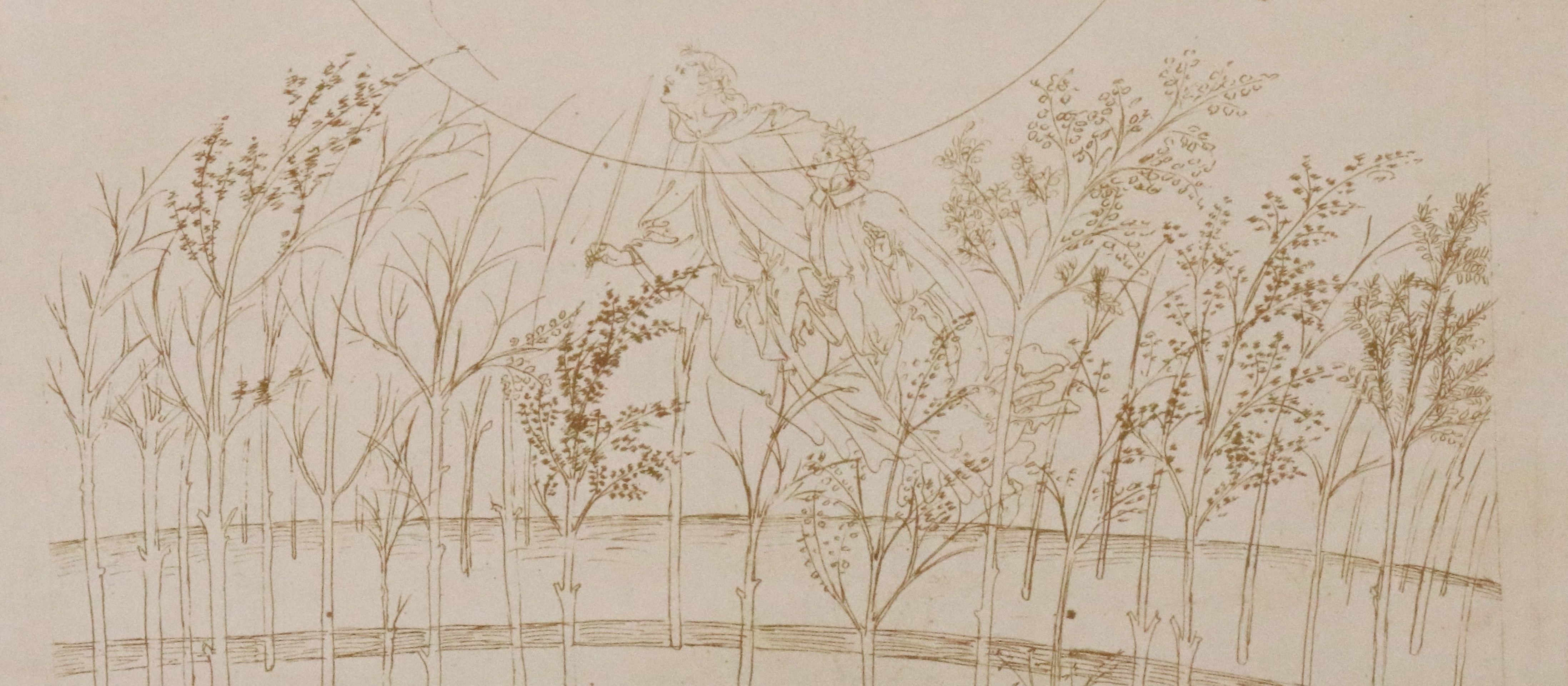

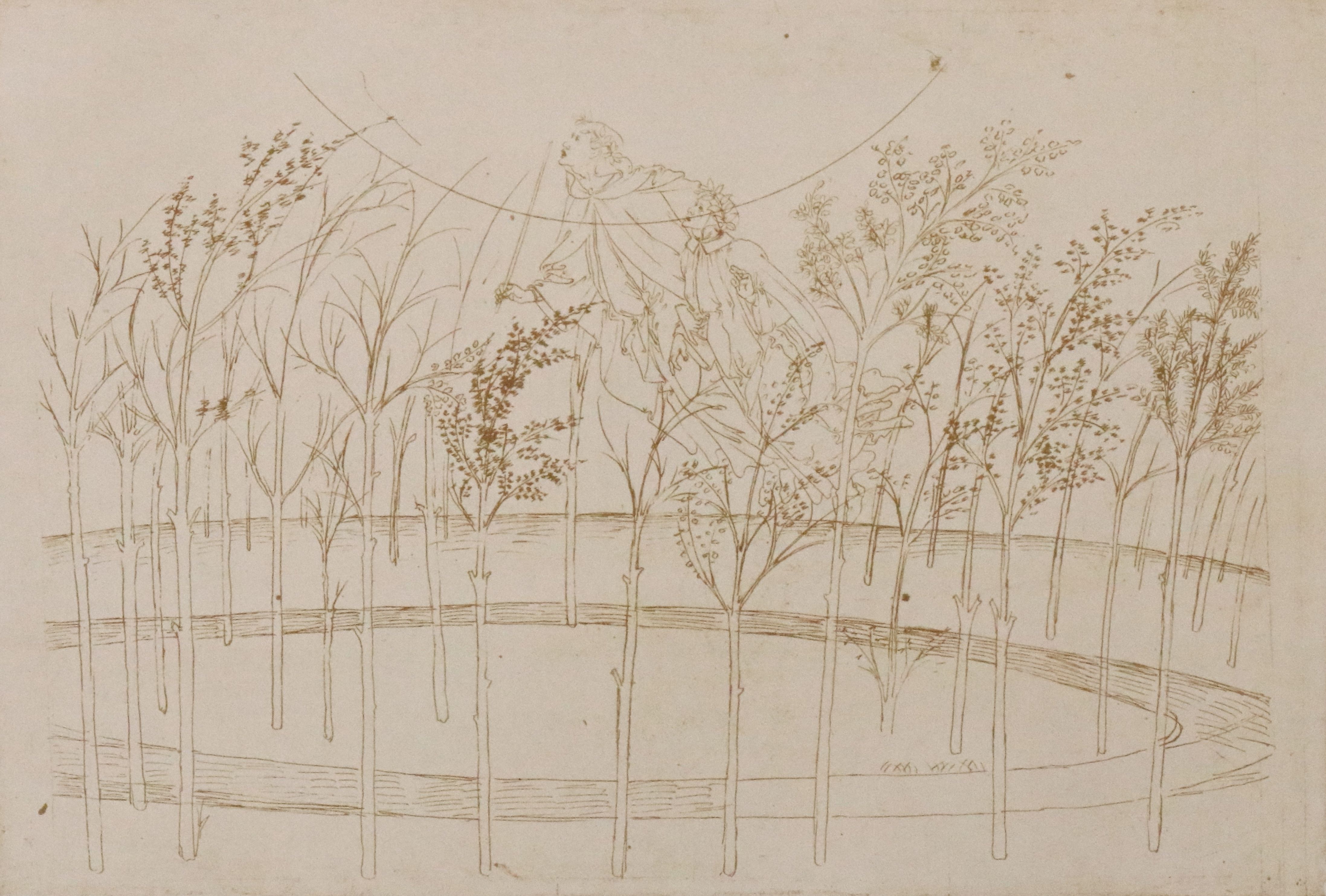

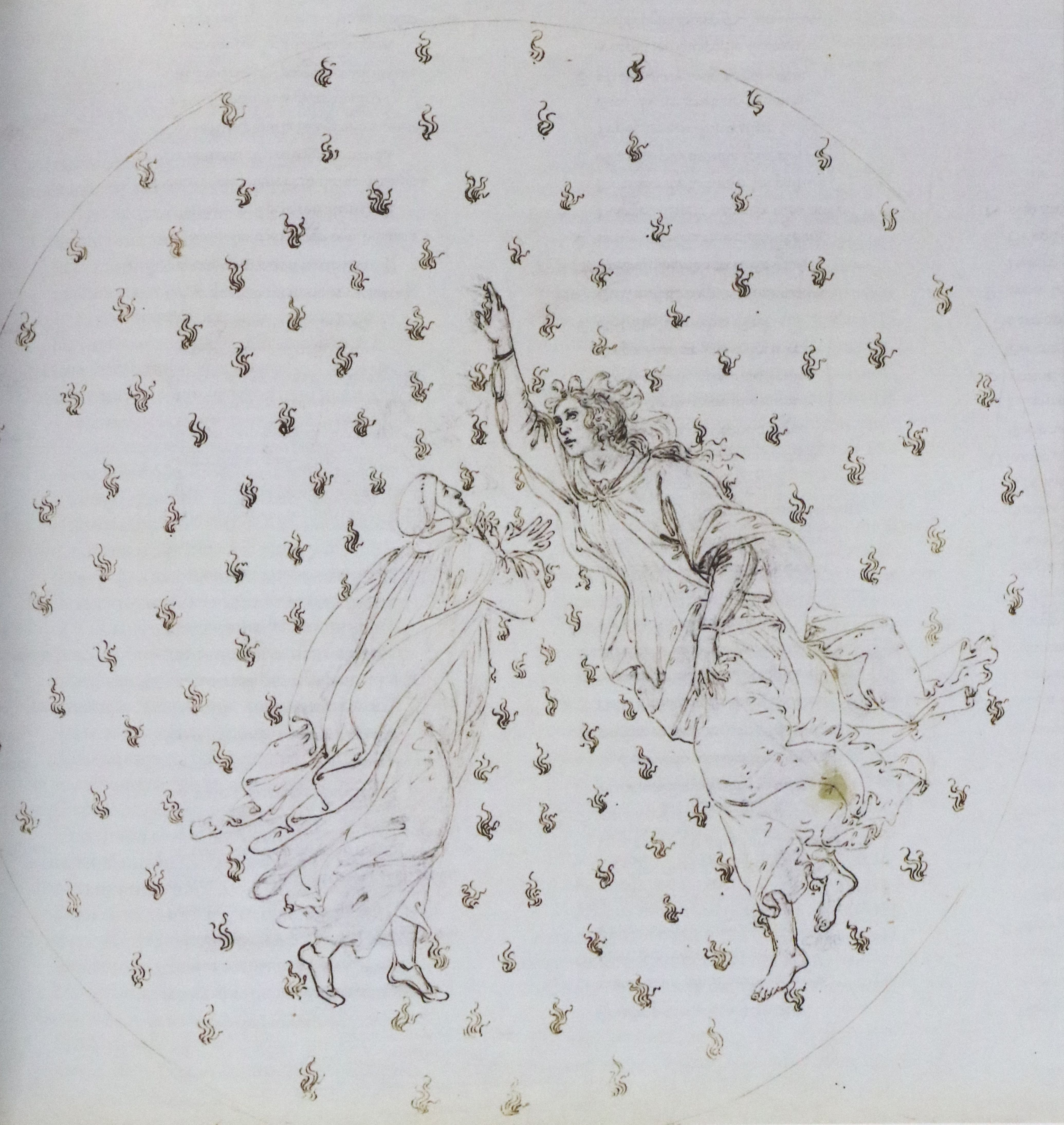

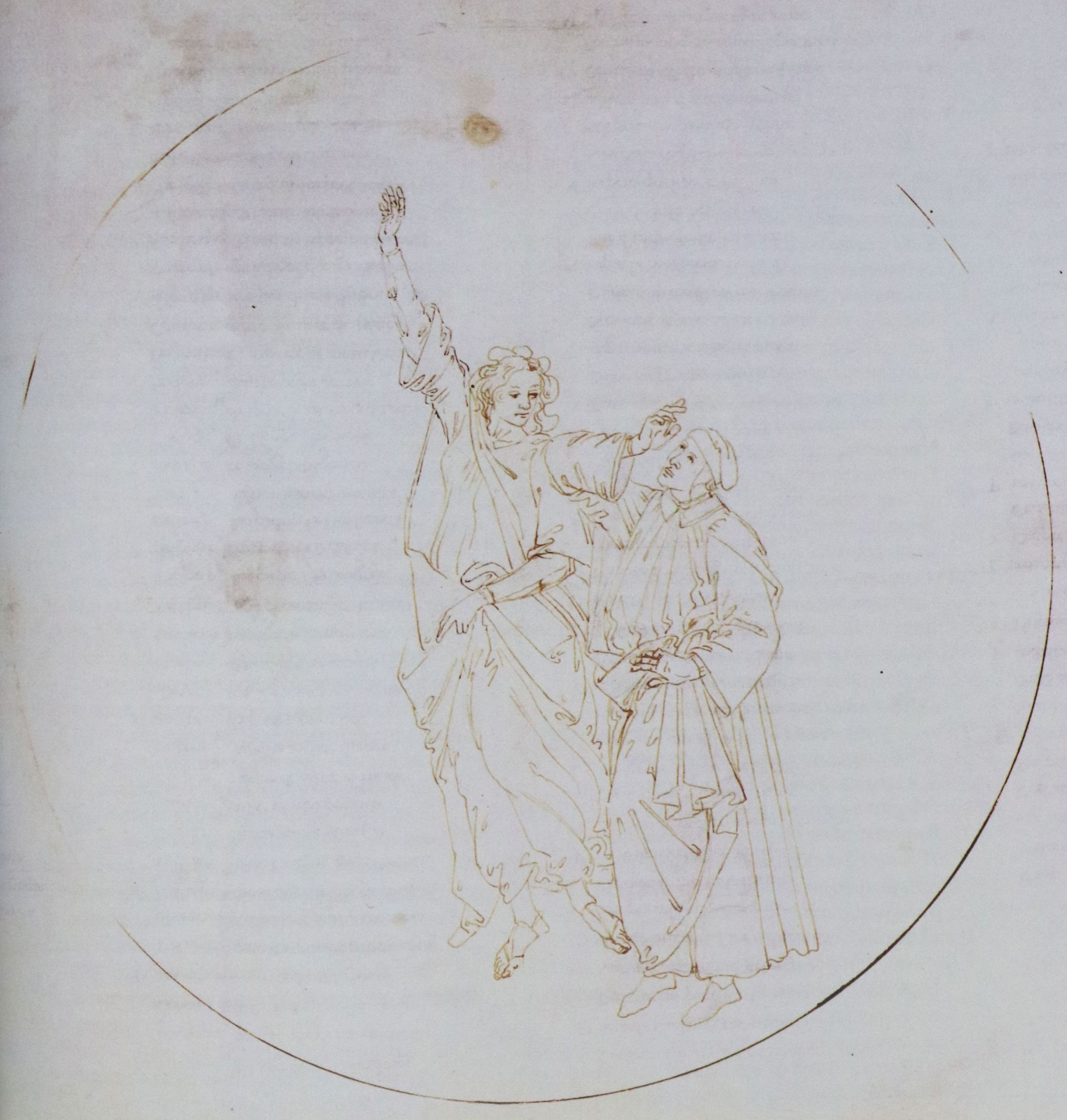

Если рассматривать Данте как пример неоплатонического мыслителя в понимании последних десятилетий XV века, то позволим себе некоторое отступление: еще большая сила внушения исходит в этом плане от боттичеллевской трактовки образа поэта в его рисунках к «Комедии», особенно к третьей ее части. Боттичелли отталкивается от сложившегося к его времени портретного типа Данте, при этом в своих иллюстрациях к «Раю» уходит от традиционной передачи внешнего действия и разного рода декоративно-символических мотивов. Внимание художника концентрируется на лаконичной выразительности двух фигур – Данте и Беатриче, заключенных в круг неба, ‒ на экспрессивно-линейном соотношении этих фигур, их движении, обостренной подвижности мимики и жестов, игре складок одежд. Рисунки воплощают духовное восхождение поэта в высшем мире проявления сверхчувственной красоты. И в идеальной согласованности всех оттенков использованной здесь «лексики», возникает, пожалуй, наиболее проникновенный «портрет» Данте конца XV века, проникнутый неоплатоническими представлениями.

Новые понятия и образы проникают во Флоренции также в отделку гробниц и в другие формы искусства. Надгробный памятник, созданный Антонио Росселлино кардиналу Иакову Португальскому в 1461‒1466 годах в церкви Сан Миньято аль Монте[13], совпадает по времени с влиянием здесь неоплатонизма, ‒ Фичино в этот период занимается переводом сочинений Платона и в культуре расширяются знания об античности, в том числе об античном погребальном декоре. Гробница кардинала имеет стройную конструкцию и украшена с настоящим великолепием. Белый каррарский мрамор сочетается в ней с цветными породами камня, и от постамента с гирляндой славы вокруг, саркофага и катафалка, до верхней части, где торжественно раздвинут мраморный занавес над видением Мадонны с несущими ее медальон ангелами, рельефные мотивы покрывают поверхность поперечного пояса спереди памятника, по бокам его постамента и на боковых пилястрах. Здесь собран обширный траурный репертуар древнеримских мотивов: зажженные светильники, крылатые гении, рога изобилия, сфинксы, гирлянды. Тему чистоты символизируют единороги, стоящие напротив друг друга. Пальма, как и сцена тавромахии, обозначают победу усопшего над страстями; эта сцена могла «говорить» о духовном подвиге, намекая и на миф о Геркулесе и Критском быке[14]. Крылатый гений на колеснице, включенный в эту систему образов, указывал на стремление души ввысь. В надгробии кардинала Португальского героизация в ее гуманистическом понимании, отмеченном идеями последних десятилетий Кватроченто, акцентирована всем арсеналом смысловых значений, выражающих апофеоз душевной чистоты и вознесения души к высшему блаженству.

В скульптуре Флоренции все больше начинают использоваться мотивы, пришедшие из античных саркофагов, камей, гемм или медалей, типа тех, что мы видели в надгробии кардинала Португальского работы Антонио Росселлино; интерес к ним кристаллизуется в атмосфере неоплатонизма – этого вновь формирующегося направления в культуре. Такого рода символические значения перестают быть случайно заимствованными «экзотическими» деталями, как то имело место несколькими десятилетиями ранее, они приобретают теперь осмысленный характер. Так, тема «колесницы души», ориентированной ввысь к духовной жизни, представлена в бронзовом бюсте молодого человека работы Псевдо-Донателло (Национальный музей Барджелло, Флоренция), датируемой периодом 1460–1480-х годов[15]. Овал лица портретируемого и его черты правильны, выражение исполнено разума и ясности, так что изображение на медальоне, который юноша носит на груди, кажется, выступает «комментарием» к его облику. Сцена, представленная на медальоне, отталкивается от описываемой Платоном картины: возница управляет колесницей с двумя конями. Трактуя его сочинение «Пир. О любви», Фичино отмечает: «Запряженной колесницей Платон именует дух, отдающийся божественному в глубине человеческой души, единство души есть возница, разум <…> ‒ добрый конь, смятенное воображение и чувственные вожделения – дурной, а вся душа в целом ‒ сама колесница… Он изобразил ее крылатой…»[16]. Преодолев метания в сторону страстей и желаний, душа человека обращается к истинному порядку вещей и на этом пути достигает своего высшего призвания.

Распространение неоплатонических умозрений во Флоренции последней трети Кватроченто заметно отразилось в искусстве. Оно затронуло творчество разных мастеров. В качестве примера приведем панно Пьеро ди Козимо из собрания Уоллес в Лондоне (ок. 1480–1482). На основе истолкования близких по иконографии изображений сюжет панно связывают с мотивом двух Эротов. На жертвеннике, где огонь возжигает Эрот или Купидон, казнят другого Эрота: речь идет о любви земной, которая поглощается пламенем небесной, преображая и освящая ее природу в этом акте. Сама фабула в такого типа композициях составляла своеобразную параллель метафоризированным высказываниям неоплатоников.

Во Флоренции к числу мастеров, которые уделяли большое внимание передаче мотивов, отвечавших концепциям неоплатоников, принадлежал Бертольдо ди Джованни, выполнявший статуэтки и декоративные складни для заказчиков из окружения Медичи. Его элегантные, стилизованные произведения во многом отталкивались от античных образцов, которые он хорошо знал, и эта используемая им «лексика» прекрасно соответствовала воплощаемым темам. Так что в созерцании небольших скульптур Бертольдо ди Джованни знаток мог найти отзвук своим размышлениям над темой, скажем, страстей и энергий души, с которыми она борется, устремляясь к высокому предназначению в мире. Подвиг как волевое преодоление силы («Беллерофонт и Пегас», ок. 1480–1482, Музей истории искусства, Вена); истинное блаженство, обретенное в героизме действий («Геркулес с яблоком из сада Гесперид», 1470–1475, Музей Виктории и Альберта, Лондон); или иной мотив ‒ музыка, обнимающая собой гармонию Вселенной («Орфей» или «Аполлон», 1475, Национальный музей Барджелло, Флоренция) и т.д. – во всех подобного типа композициях Бертольдо «красноречие» обращено непосредственно к мыслящему зрителю, выступая в соотношении с заключенным в них «текстом». Образ-символ связывается с представлением о своего рода «психомахии», завершающейся триумфом. Введенная в контекст неоплатонических понятий, тема славы выступала в искусстве последней трети XV века в спектре определенных значений – от героизации поэта и мыслителя до возвеличения человека, избравшего путь достижения истинного блага.

Отражение неоплатонических мотивов в произведениях мастеров этого периода во Флоренции имело значительный охват. Оно сказалось в живописи и скульптуре, гравюре и иллюстрации, в зрелищной культуре эпохи. Изменения коснулись самой стилистики изображений с ее тяготением к утонченности и экспрессии выражения. В области моды также можно видеть детали, пришедшие из круга неоплатонических представлений, ‒ приведем хотя бы «Портрет» мастерской Боттичелли (ок. 1480‒1485, Художественный институт Штеделя, Франкфурт-на-Майне), где камея на шее дамы очень напоминает по типу тот медальон, что украшает бюст юноши, приписываемый Псевдо-Донателло. И закономерно будет заключить, что среди этих многочисленных памятников важное место принадлежало отображению духовного подвига, овладению высотами знания и венчающей их славы.

Литература

- Баткин 1995 ‒ Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995.

- Брагина 1965 ‒ Брагина Л.М. Этические взгляды Джованни Пико делла Мирандола // Средние века. М.: Наука, 1965. Вып. 28. С. 129‒138.

- Маркова 2022 ‒ Маркова В. «Аллегорический портрет Данте» Аньоло Бронзино, живописца и поэта при дворе Медичи // Данте в веках. La Divina Commedia в культурной традиции Европы и России. М.: Центр Вознесенского. С. 12‒39.

- Смирнова 1987 ‒ Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII ‒ XV веков. М., 1987.

- Шастель 2001 ‒ Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного / пер. Н.Н. Зубкова. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.

- Altrocchi 1931 ‒ Altrocchi R. Michelino’s Dante // Speculum. 1931. V. 6. No 1. P. 15‒59.

- Cassirer 1966 ‒ Cassirer E. The Individual and the Cosmos in the Renaissance Philosophy. N.Y.: Barnes and Nobles, 1966.

- Chastel 1954 ‒ Chastel A. Marcile Ficin et art. Lille: Droz, 1954.

- Hartt, Corti, Kennedy 1964 ‒ Hartt E., Corti G., Kennedy C. The Chapel of the Cardinal Portugal (1434–1459) at San Miniato in Florence. Philadelphia, 1964.

- Haydn 1966 ‒ Haydn H. The Counter Renaissance. Glouchester: Peter Smith, 1966.

- Koyre’ 1966 ‒ Koyre’ A. Etude d’histoire de la pensée scientifique. Paris: Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 1966.

- Marchisio 1936 ‒ Marchisio C. Il monument pittorico a Dante in Santa Maria del Fiore. Roma: Palombi, 1936.

- Marrou 1938‒ Marrou H.I. Mousikos aner: Étude sur les scènes de la vie intellectuel figurant sur les monuments funéraires romains. Grenoble, 1938 Bibliothèque de l’Institut français de Naples, 1964.

- Robb 1935 ‒ Robb A.N. Neoplatonisme of the Italian Renaissance. London: George Allen and Unwin, 1935.

References

- Batkin, L.M. (1995), Italianskoe Vozrozhdenie: Problemi i Lyudi [Italian Renaissance: Problems and People], Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia.

- Bragina, L.M. (1965), “Eticheskie vzgliady Giovanni Pico della Mirandola” [Ethical Views of Giovanni Pico della Mirandola], Srednie veka, No 28, pp. 129–139.

- Markova, V. (2022), “Allegorichesky portret Dante Agnolo Bronzino, zhivopistsa i poeta pri dvore Medici” [Allegorical Portrait of Dante by Agnolo Bronzino, Painter and Poet at the Court of the Medici], Center Voznesenskogo, Moscow, Russia, pp. 12‒39.

- Smirnova, I.A. (1987), Iskusstvo Italii XIII‒XV veka [Art of Italy of the 13th‒15th centuries], Moscow, Russia.

- Chastel, A. (2001), Iskusstvo i gumanism vremen Lorenzo Velikolepnogo [Art and Humanism in the Time of Lorenzo il Magnifico], Transl. N.N. Zubkov, Universitetskaya kniga, Moscow; St Petersburg, Russia.

- Altrocchi, R. (1931), Michelino’s Dante, Speculum, V. 6, No 1, pp. 15‒59.

- Cassirer, E. (1966), The Individual and the Cosmos in the Renaissance Philosophy. Barnes and Nobles, New York, USA.

- Chastel, A. (1954), Marcile Ficin et art, Droz, Lille, France.

- Hartt, E., Corti, G., Kennedy, C. (1964), The Chapel of the Cardinal Portugal (1434–1459) at San Miniato in Florence, Philadelphia, USA.

- Haydn, H. (1966), The Counter Renaissance, Peter Smith, Glouchester, UK.

- Koyre’, A. (1966), Etude d’histoire de la pensée scientifique, Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Paris, France.

- Marchisio, C. (1936), Il monumento pittorico a Dante in Santa Maria del Fiore, Palombi, Roma, Italy.

- Marrou, H.I. (1938), Mousikos aner: Etude sur les scènes de la vie intellectuel figurant sur les monuments funéraires romains, Grenoble, France.

- Robb, A.N. (1935), Neoplatonisme of the Italian Renaissance. London: George Allen and Unwin.

[1] По выражению Л.М. Баткина, «в грандиозной мистико-энергетической циркуляции». См.: Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995. С. 283.

[2] См.: Koyre’ A. Aristotelisme et platonisme dans la philosophie du Moyen Age // Koyre’ A. Etudes d’histoire de la pensee scientifique. Paris: Centre Nationale de la Recherche Scietifique, 1966. P. 13–37.

[3] Cassirer E. The Individual and the Cosmos in the Renaissance Philosophy. New York: Barnes and Noble, 1963. P. 66.

[4] Цит. по: Брагина Л.М. Этические взгляды Джованни Пико делла Мирандола. // Средние века. 1965. Вып. 28. С. 134.

[5] См.: Robb A.N. Neoplatonism of the Italian Renaissance. London: George Allen and Unwin, 1935. Ch. 3, 4 (P. 31–90); Haydn H. The Counter Renaissance. Gloucester: Peter Smith, 1966. P. 340, 345.

[6] Цит. по: Chastel A. Marcile Ficin et l’art. Geneve; Lille: Droz, 1954. P. 123.

[7] Цит. по: Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного / пер. Н.Н. Зубкова. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. С. 97.

[8] См.: Altrocchi R. Michelino’s Dante // Speculum. 1931. V. 6. P. 15–59; Marchisio C. Il monumento pittorico a Dante in Santa Maria del Fiore. Roma: Palombi, 1956.

[9] У итальянского исследователя это сформулировано, быть может, с некоторым преувеличением, ‒ так: «С точной психологической интуицией художник передает сильные контрасты, характерные для этого сверхчеловеческого гения». См.: Marchisio С. Op. cit. P. 25.

[10] Мысли, выраженные неоплатониками в символических образах Орфея, Гермеса и Сатурна. См.: Chastel A Op. cit. P. 115–176.

[11] Вот этот текст: «Тот поэт, который воспел небо, чистилище и ад / И осветил духом своим все / Ученый Данте, которого Флоренция часто / Почитала своим отцом по уму и достоинству / Никогда не сможет суровая смерть погубить поэта / Которого делают [вечно] живым доблесть, Поэма и изображение». Цит. по: Marchisio С. Op. cit. P. 43.

[12] См.: Маркова В. «Аллегорический портрет Данте» Аньоло Бронзино, живописца и поэта при дворе Медичи // Данте в веках. La Divina Commedia в культурной традиции Европы и России. С. 23. Издание подготовлено к выставке «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте. 21.01.2022–19.02.2022».

[13] См.: Hartt F., Corti G., Kennedy C. The Chapel of the Cardinal Portugal (1434–1459) at San Miniato in Florence. Philadelphia, 1964; Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII–XV века. М., 1987; Шастель А. Указ. соч. С. 45–47.

[14] См.: Marrou 1938.

[15] Атрибуция этого бюста Донателло ныне снята, авторство его связывают с Псевдо-Донателло или неизвестным мастером, а также с Бертольдо ди Джованни.

[16] Цит. по: Шастель А. Указ. соч. С. 48.

Авторы статьи

Информация об авторе

Светлана И. Козлова, доктор искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; kozlovasi@rah.ru; helenka2106@mail.ru

Author Info

Svetlana I. Kozlova, Dr. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, 21, Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; kozlovasi@rah.ru; helenka2106@mail.ru