Авторская художественная кукла в России начала XX века: воплощение идеи синтеза искусств

Елизавета В. Казанцева

Санкт-Петербургская Академия художеств имени И.Е. Репина, Санкт-Петербург, Россия, liza2003.06@yandex.ru

Аннотация

Кризисный период в искусстве на рубеже XIX‒XX веков побуждал художников к поиску новых способов самовыражения. Некоторые из них считали концепцию синтеза искусств единственным направлением для будущего развития. При этом многие художники и поэты обращались в своем творчестве к неоднозначному и таинственному образу куклы. Все это способствовало рождению нового вида искусства ‒ авторской художественной куклы. Его первыми известными представителями в России стали О.А. Глебова-Судейкина и М.И. Васильева.

Ключевые слова:

авторская художественная кукла, синтез искусств, Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, Мария Ивановна Васильева, авангард, модерн

Для цитирования:

Казанцева Е.В. Авторская художественная кукла в России начала XX века: воплощение идеи синтеза искусств // Academia. 2025. № 3. С. 300–300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

The authorial art doll as a manifestation of the “synthesis of the arts” idea in early 20th century Russia

Elizaveta V. Kazantseva

Saint Petersburg Repin Academy of Arts, Saint Petersburg, Russia, liza2003.06@yandex.ru

Abstract

The crisis period in art at the turn of the 19th and 20th centuries prompted artists to search for new forms of self-expression. Some of them viewed the concept of synthesis of the arts as the only viable direction for future development. At the same time, many artists and poets turned in their work to the ambiguous and mysterious image of the doll. All this contributed to the emergence of a new art form – the authorial art doll. Its first known representatives in Russia were Olga Glebova-Sudeikina and Maria Vasilieva.

Keywords:

authorial art doll, synthesis of the arts, Olga Glebova-Sudeikina, Maria Vasileva, avant-garde, Art Nouveau

For citation:

Kazantseva, E.V. (2025), “The authorial art doll as a manifestation of the “synthesis of the arts” idea in early 20th century Russia”, Academia, 2025, no 3, рр. 300−300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

На рубеже XIX‒XX веков художников и поэтов заинтересовал феномен куклы. Причиной этого явления послужило множество факторов, и прежде всего – кризис эпохи и горячее желание найти новые пути развития в искусстве. Одним из таких путей стало «объединенное произведение искусства», или Gesamtkunstwerk. Кукла ‒ это яркое воплощение синтеза живописи и скульптуры, а в некоторых случаях – еще и музыки. Также нельзя не упомянуть про «век ребенка», ведь в этот период времени всеобщее внимание сосредоточилось на детском воспитании, психологии, творчестве. В своей работе деятели искусства обратились к игрушке, прошли первые тематические выставки.

Воплощенный в кукле иконический образ человека благодаря своим антропоморфным чертам привлекает и пугает одновременно. Кукла ‒ это что-то на рубеже между живым и мертвым, граница жизни и смерти, воплощенная в некотором объекте. Этим она интересовала поэтов Серебряного века, а также художников «Мира искусства». «Кукла оказалась на скрещении древнего мифа об оживающей статуе и новой мифологии мертвой машинной жизни» [Лотман 1992, с. 379]. Двойник человека, предмет, порождающий множество интерпретаций и путей восприятия, она рассматривалась художниками и поэтами и как источник страха, и как носитель добрых воспоминаний.

Исторически главное отличие куклы от скульптуры заключается в их функциональном значении: кукла прежде всего – модель человека, предназначенная для игры и знакомства с окружающим миром, скульптура же ‒ это смысловое наполнение человека, выражение его духовности. В период, когда скульптура и живопись в классическом понимании уже не могли предложить большей выразительности, чем было показано за много веков, кукла в ходе своего эволюционного процесса после синкретизма и функциональности пришла к последнему своему этапу ‒ художественной рефлексии [Лопаткина 2013, с. 29]. Появляется авторская художественная кукла ‒ предмет художественного творчества, отмеченный эстетическим качеством и рассчитанный на художественный эффект [Лопаткина 2013, с. 33]. Благодаря этому кукла встает наравне со скульптурой в своем «текстовом» и изобразительном значении, сохраняя при этом условность изображения и исключительную антропоморфность формы.

В России первыми создателями авторской куклы стали Мария Ивановна Васильева и Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина. Важно отметить, что основной период их кукольного творчества пришелся на время французской эмиграции.

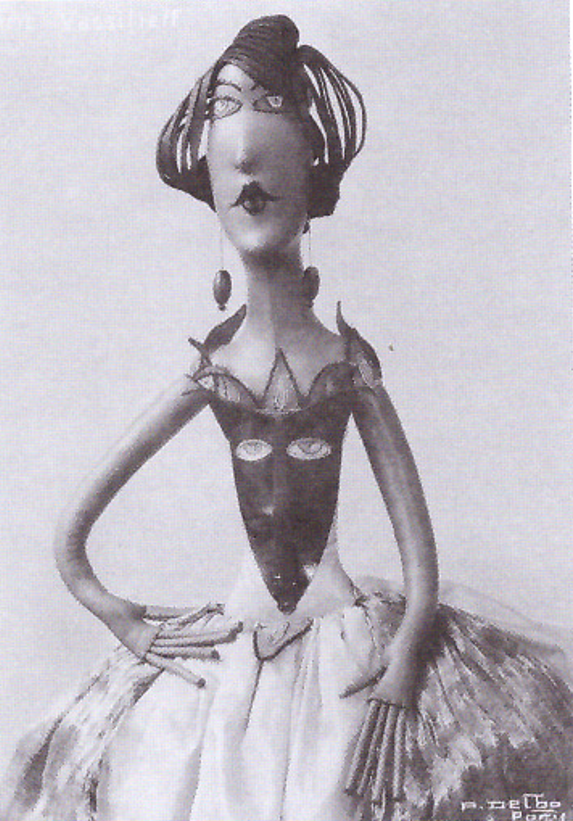

Обе художницы создавали кукол из текстиля и папье-маше, а если попытаться определить направления их работы, то куклы М.И. Васильевой больше относятся к кубизму, тогда как произведения О.А. Глебовой-Судейкиной ближе скорее к модерну (ил. 1). Это лишний раз доказывает широкие художественные возможности кукольного мира. «Мир кукол был для Ольги прежде всего миром театра и танца, литературы и мифологии» [Мок-Бикер 1993, с. 58]. Это выражалось как в темах, так и в самих образах кукол. Вероятно, Ольга Глебова-Судейкина или, как называл ее Артур Лурье, «фея кукольного царства» переносила в своих кукол воспоминания и образы, дорогие сердцу – ее куклы невесомые, как балерины и танцовщицы, наполненные воздушностью, игривостью и хрустальной чистотой. Этот эффект достигается как с помощью материалов (шелк, парча, кружева, блестки, бисер), так и за счет плавности линий и художественной выразительности каждого жеста маленькой куклы. Персонажи застывают в немного кокетливых позах или имеют забавный вид благодаря пропорциям и технике исполнения. Об Ольге Глебовой-Судейкиной Анна Андреевна Ахматова говорила, что та обладает безупречным, «абсолютным» вкусом в искусстве, сравнимым только с абсолютным слухом в музыке [Мок-Бикер 1993, с. 55] (ил. 2).

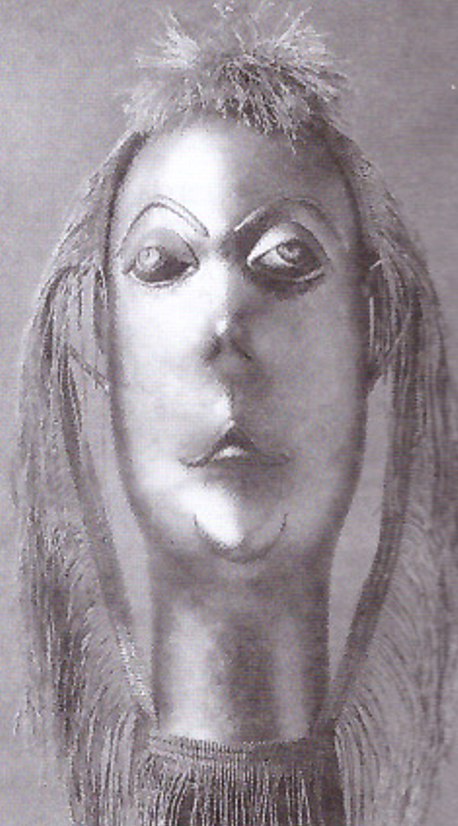

В отличие от Ольги Глебовой-Судейкиной, Мария Васильева до кукол скульптурой не занималась и свои работы называла «скульптурой особого рода». Размер ее произведений очень разный: есть как небольшие фигурки, так и куклы в натуральную величину. Современники так говорили о Марии: «…ее куклы ‒ настоящее произведение искусства. Их безошибочно узнаешь среди тысячи других, настолько они характерны. Для каждой она делает множество эскизов, они великолепно вылеплены, в основе их крепкого строения ‒ все лучшее, что можно взять от кубизма, техники, которую она не перестает совершенствовать, придавая куклам характер, подчеркивая какие-либо наследственные черты, создавая персонажей, наделенных чувствами и страстями. Она вдыхает жизнь в безжизненную материю и создает невероятно правдоподобные портреты Пуаре, Пикассо, Дерена, Андре Сальмона и его жены» [Раев 2015, с. 90]. Ее портреты «крайне забавны, и даже более, чем забавны. Васильева на редкость удачно схватывает суть каждого лица, сглаживая и нивелируя все лишнее, выделяя лишь самое характерное, и придает образу ту каплю искажения, которая делает его еще более правдивым» [Раев 2015, с. 92‒93].

Кукла «Американская танцовщица» имеет на теле аппликацию в виде маски, где глаза расположены на уровне груди, а нос устремляется к нижней части тела (ил. 3). Подобный мотив не раз использовался художницей – его также можно встретить в маскарадных костюмах М.И. Васильевой. Появление такого элемента очень характерно для авангарда, направленного на возвращение к истокам искусства, к тому времени, когда мир состоял из архетипов. Мотив в виде перевернутого треугольника или угла ‒ это древний восточнославянский женский символ, часто встречающийся, например, в керамике.

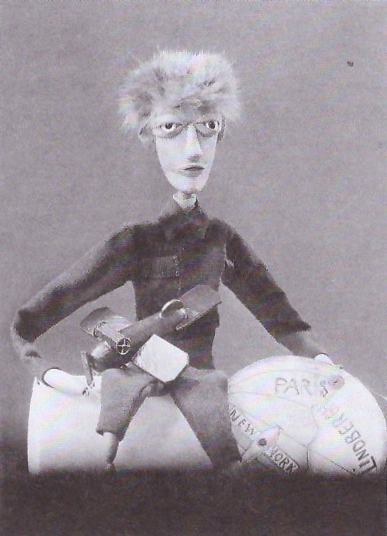

Васильева любила искусство Возрождения, что отражено в некоторых ее портретных куклах: так, в руках у летчика Чарльза Линдберга и коллекционера Альфреда Флехтхайма – атрибуты их деятельности (ил. 4). Интерес к эпохе Ренессанса лишний раз говорит о том, что в создании кукол Марию Васильеву привлекали широкие возможности импровизации и использования аллегорий.

Тема театра, в том числе кукольного, часто встречается в искусстве рубежа XIX–XX веков, в том числе в рамках концепции «синтеза искусств». Она нашла отражение и в двух работах Марии Васильевой и Ольги Глебовой-Судейкиной с одинаковым названием «Пьеро». Обе сделаны из папье-маше, что тоже немаловажно (ил. 5, 6). По этим работам можно проследить некоторые сходства и различия художественных приемов этих художниц. У обеих есть тенденция к вытянутым лицам и миндалевидным глазам, однако Глебова-Судейкина смотрит на образ как танцовщица: у ее куклы на ногах пуанты, сам наряд по-театральному декоративный, с большим количеством деталей. Вся фигурка куклы вытянута, как будто застыла в балетной позиции, однако при этом художнице удалось сохранить и передать ее легкость и изящество. Пьеро Васильевой – без лишних деталей, с четкими выразительными линиями и характерными трубовидными пальцами, которые являются отличительной особенностью ее кукол.

Многие художники того времени обращались к наследию экзотических стран. Огромное количество работ Васильевой было вдохновлено африканской скульптурой (ил. 7, 8). Эти головы часто служили портретом какой-нибудь известной личности, например Блеза Сандрара или Жана Борлена, не теряя при этом схожести с оригиналом, а лишь придавая образу новый «африканский» колорит. У Глебовой-Судейкиной есть куколка «Арапчонок», созданная в своеобразной технике перекрученной ткани с наполнителем, напоминающей о часто встречающихся в африканском искусстве шарообразных и круглых мотивах, узорах и формах. Цвет ткани, хотя и немного потускнел, еще позволяет угадать яркость тона и всего образа жителя жарких стран.

Рубеж XIX–XX веков ‒ период кризиса в искусстве. Упадок или возрождение? Этим вопросом задавались как теоретики искусства, так и сами художники того времени. Мимикрическая концепция исчерпала свои возможности, и творцы искали новые способы самовыражения.

Идея синтеза искусств, которая еще в XIX веке интересовала европейских художественных деятелей, в России также увлекла художников и поэтов, искавших новые пути в своем творчестве. Важно отметить, что в то время люди искусства зачастую не ограничивались только одной сферой интересов, и в самом этом явлении проявляется своеобразный синкретизм. В основу синтеза искусств легла импровизация, позволяющая с помощью единства живописи, скульптуры, музыки и поэзии достигать той выразительности, которая невозможна в каждом из этих видов искусства по отдельности. «Новое искусство рвется к сильному свету, сильной форме и яркой краске», – эти черты нового искусства, выраженные Л.С. Бакстом, уже не могли воплощаться в классических формах.

Таким образом, благодаря кризисному периоду в искусстве, следующему за ним этапу переосмысления истории и поискам новых способов самовыражения, кукла на короткое время заинтересовала художников, и на свет появился новый вид искусства. К сожалению, с приходом советской власти авторская художественная кукла в России постепенно перестала существовать. В Европе интерес к ней еще сохранялся в 1920-х‒1930-х годах, но постепенно также сошел на нет и обрел второе дыхание только в конце XX века.

Литература

- Лотман 1992 ‒ Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3-х т. / Куклы в системе культуры. Таллинн: Александра, 1992.

- Лопаткина 2013 ‒ Лопаткина Е.В. Авторская кукла конца XX ‒ начала XXI века в России: история, типология, изобразительная специфика. Диссертация кандидата искусствоведения: СПб, 2013.

- Мок-Бикер 1993 – Мок-Бикер Э. «Коломбина десятых годов…». Париж: Издательство Гржебина; СПб.: Арсис, 1993.

- Раев 2015 ‒ Раев А. Мария Васильева. Чужая своя. М.: Искусство XXI век, 2015.

References

- Lotman, Yu.M. (1992), Kukly v sisteme kul’tury, Izbrannye stat’i v trekh tomakh [Dolls in the system of culture, Selected articles in 3 volumes], Aleksandra, Tallinn, Estonia.

- Lopatkina, E.V. (2013), Avtorskaya kukla kontsa XX ‒ nachala XXI veka v Rossii: istoriya, tipologiya, izobrazitel’naya spetsifika, dissertatsiya kandidata iskusstvovedeniya [The authorial doll in Russia in the late 20th ‒ early 21st century: history, typology, visual specificity, PhD thesis in Art History], St Petersburg, Russia.

- Moch-Bickert, É. (1993), “Kolombina desyatykh godov…” [“Colombina of the 1910s...”], Grzhebin Publishing House, Paris, France; Arsis, St. Petersburg, Russia.

- Raev, A. (2015), Mariya Vasil’eva. Chuzhaya svoya [Maria Vasileva. An outsider who belongs], Iskusstvo XXI vek, Moscow, Russia.

Авторы статьи

Информация об авторе

Елизавета В. Казанцева, Санкт-Петербургская Академия художеств имени И.Е. Репина, Санкт-Петербург, Россия; 199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб. 17; liza2003.06@yandex.ru

Author Info

Elizaveta V. Kazantseva, Saint Petersburg Repin Academy of Arts, Saint Petersburg, Russia; 17 Universitetskaya Embankment, 199034 Saint Petersburg, Russia; liza2003.06@yandex.ru