Джованни Бенедетто Кастильоне – первый художник монотипии

Екатерина А. Егорова

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Москва, Россия; ealegorova@gmail.com

Анастасия Ю. Королева

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия; Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Москва, Россия; korolevaanastasia@rambler.ru

Аннотация

Статья посвящена исследованию творчества генуэзского мастера XVII века Джованни Бенедетто Кастильоне, одного из первых художников, разработавших технику монотипии. Авторы ставят перед собой задачу изучения ее генезиса и развития на определенном историческом этапе. Основу такого подхода составляет работа по выявлению источников стилистического влияния, заимствованных мотивов, которые перерабатывались художником на базе применения этой новой оригинальной техники. В статье рассматривается, как присущие монотипии выразительные средства могут трансформировать художественные мотивы и усиливать выразительный потенциал образов.

Ключевые слова:

монотипия, Джованни Бенедетто Кастильоне, печатная графика, Генуя, XVII век

Для цитирования:

Егорова Е.А., Королева А.Ю. Джованни Бенедетто Кастильоне – первый художник монотипии // Academia. 2025. № 3. С. 300–300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Giovanni Benedetto Castiglione, the first in monotyping

Ekaterina A. Egorova

Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture, Moscow, Russia; ealegorova@gmail.com

Anastasia Yu. Koroleva

Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture, Moscow, Russia; korolevaanastasia@rambler.ru

Abstract

This article is dedicated to the art of Giovanni Benedetto Castiglione – a Genoese 17th century artist, one of the first masters who created the monotype technique. Authors’ aim is to study its genesis and development in a particular historical period. This approach is founded on the determining the sources of stylistic influence and borrowed motives reworked due to artist’s use of the new original technique. The article examines how its distinctive features could transform artistic and imaginative motives and increase their expressive potential.

Keywords:

monotype, Giovanni Benedetto Castiglione, printmaking, Genoa, 17th century

For citation:

Egorova, E.A., Koroleva, A.Yu. (2025), “Giovanni Benedetto Castiglione, the first in monotyping”, Academia, 2025, no 3, рр. 300−300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Как известно, итальянское искусство XVII века после смерти Караваджо в 1610 году и Аннибале Карраччи в 1609-м не могло похвастаться крупными мастерами, гениями, сопоставимыми с Рубенсом, Рембрандтом, Вермеером или Веласкесом. Однако это обстоятельство с лихвой компенсируется обилием менее крупных художников и, соответственно, индивидуальных стратегий творческой деятельности. Огромное количество локальных школ и мастеров привели к редкостному разнообразию стилевых манер, а следовательно, к формированию сложной системы взаимных влияний и филиации идей. Особое положение на художественной почве Италии в этом отношении занимала Генуя. Ей не удалось стать местом развития яркой художественной школы на предыдущем этапе в эпоху Возрождения. Однако, будучи портовым городом, Генуя со временем стала важным центром посреднической торговли со странами Европы, в первую очередь – с Фландрией, что естественным образом превратило ее в центр фламандского влияния на Апеннинском полуострове. Так, именно сюда первоначально прибывает молодой Рубенс с рекомендательными письмами. Здесь в течение нескольких лет работает Антонис ван Дейк, количество работ которого в генуэзских собраниях и церквах впоследствии достигло внушительного числа в 99 картин. Именно Генуя стала тем важным перекрестком, через который проходили пути распространения как итальянских, так и иностранных печатных изданий и графических листов.

Ярким примером плодотворного заимствования и творческой переработки разнообразных влияний стало искусство генуэзского художника Джованни Бенедетто Кастильоне (1609–1664), хорошо знакомого с творчеством своих современников, художников, работавших в Генуе, Риме и Фландрии, что видно по его живописным произведениям. В исторической перспективе его творчество предстает чрезвычайно разнородным, отнюдь не цельным художественным явлением, тяготеющим то к уже отжившему свой век маньеризму, то к поиску идеальной красоты по заветам академиков болонской школы, устремляющимся как к витальности искусства фламандской школы, так и к поиску острохарактерного в духе раннего Рембрандта.

Целью работы является изучение монотипий Кастильоне – группы его печатных листов, выполненных в абсолютно новой, ранее неизвестной технике печатной графики. Авторы ставят перед собой задачу изучения генезиса и развития изобразительного стиля этих произведений. Основу такого подхода должна составить исследовательская работа по выявлению источников стилистического влияния. Особый интерес представляет изучение того, как заимствованные мотивы перерабатывались художником на базе применения оригинальной печатной техники. Свойственные ей выразительные средства помогали трансформации художественных мотивов, прочтению образов «заново», что помогало усилить их выразительный потенциал, подчеркнув новые стороны.

Впервые о монотипиях Кастильоне пишет венский гравер и историк искусства Адам фон Барч – он описывает технику печати в своем фундаментальном труде «Художник-гравер» [Bartsch 1870], однако названия методу не дает. Широкую известность листы Кастильоне приобретают в XX веке, во многом популярности способствовала публикация итальянского художника, собирателя печатной графики Августо Калаби, поместившего информацию о более чем 20 монотипиях в журнале “Print collector’s quarterlyˮ [Calabi 1923, Calabi 1925]. И впоследствии интерес исследователей и изучение монотипий Кастильоне в первую очередь были вызваны выставками, причем как персональными, так и теми, где были представлены лишь некоторые его работы – так, после выставки произведений искусства итальянских художников XVI–XVII веков 1922 года в Палаццо Питти о деятельности художника пишет ирландский искусствовед, коллекционер произведений искусства Томас Бодкин [Bodkin 1924]. Каталог[1] выставки 1971 года «Джованни Бенедетто Кастильоне: мастер-рисовальщик итальянского барокко» в Художественном музее Филадельфии, подготовленный куратором Энн Перси – первое комплексное изучение творчества художника, в том числе его монотипий. Его творческую биографию дополняет критик и художник Тимоти Джеймс Стандринг в 2013 году в исследовании [Standring 2013], приуроченном к выставке «Кастильоне: потерянный гений» в Галерее королевы в Букингемском дворце, опираясь на не раскрытые ранее исторические документы. Последняя на сегодняшний день выставка произведений Кастильоне прошла в Цюрихе в 2021–2022 годах. Как сама экспозиция, так и каталог[2] посвящены в первую очередь предметам, менее популярным у историков искусства – офортам и монотипиям. Также существует ряд статей, посвященных изучению монотипий в конкретных собраниях: британский историк Энтони Блант [Blunt 1945] посвящает статью работам из Королевской коллекции Виндзора, самого крупного собрания листов Кастильоне; немецкий искусствовед Ричард Бернхеймер [Bernheimer 1951] рассматривает отдельные рисунки мастера из Пенсильванской академии изящных искусств; Сью Велш Рид в своей статье [Welsh Reed 1991] анализирует лист из Института искусств в Чикаго. Монотипии Кастильоне также неизбежно включаются в общие труды об этой технике[3]. На русском языке пока не вышло исследований, посвященных непосредственно творчеству художника.

Долгое время год рождения Кастильоне вызывал споры среди критиков, однако Стандринг определил его благодаря обнаружению записей о крещении в церкви Санти Назарио-э-Чельсо в Генуе: мастер родился в 1609 году [Standring 2013, p. 18]. На раннем этапе своего художественного образования он посещал открытую студию Джованни Баттиста Паджи, которая в то время представлялась не просто ремесленной мастерской, а по сути академией художеств, основой для которой стала коллекция картин, гравюр и книг Паджи. Кастильоне мало интересовался живописью в академическом стиле и изображением обнаженной натуры, среди его первых сюжетов – сцены в пейзаже и анималистика. При этом в студии Паджи он познакомился с местными и иностранными художниками, которые посещали старого мастера или работали с ним: среди них были Синибальдо Скорца и Антонис ван Дейк.

В 1630-е годы Кастильоне отправился в Рим. Но Вечный город – более насыщенная конкуренцией среда, и, чтобы получить заказы и покровительство, художник уже не мог оставаться живописцем только пасторальных сцен и путешествий ветхозаветных пророков, расширяется тематический ряд его работ. В это время он посещал занятия в Академии Святого Луки, а также пристально изучал работы современников и великих предшественников и больше, чем когда-либо в своем творчестве, сознательно заимствовал мотивы или целые композиции из произведений других художников. Вероятно, для продолжения своего художественного образования он также путешествовал в Неаполь.

В 1637 году Кастильоне вернулся из Рима обратно в Геную. Будучи посвященным в кавалеры рыцарского ордена Константиниано ди Сан Джорджо в 1642 году, он получил новых состоятельных заказчиков. В 1644 году он заключил контракт с генуэзским торговцем Дезидерио де Феррари по созданию живописных произведений, получал также заказы на алтарные композиции для соборов, самая известная из них – «Поклонение пастухов» для церкви Святого Луки в Генуе. Значительную роль в распространении и популярности творчества Кастильоне сыграла его печатная графика, и художник в это время значительно расширяет свой технический потенциал. Именно в это время, как полагает Стандринг, он начал работать в технике монотипии [Standring 2013, p. 78]. Период 1650-х годов был для мастера временем относительной стабильности и художественной востребованности, несмотря на несколько судебных разбирательств. Кастильоне в это время работал для двора Гонзага, о чем свидетельствуют документы и выполненная картина «Аллегория в честь герцогини Мантуанской». Считается, что изображенная на полотне Изабелла Клара Австрийская познакомилась с мастером во время его поездки в Рим между 1648 и 1652 годами. Вполне возможно, что Кастильоне мог занимать какую-то полуофициальную должность, но по имеющимся сведениям придворным художником герцога Карло II он так и не стал. В последние годы жизни – с 1659 по 1664 – он много странствовал: преимущественно часто ездил из Генуи в Мантую из-за работы для Гонзага, но также есть сведения о посещении им Венеции и взаимоотношениях с двором Фарнезе в Парме.

К разработке техники монотипии Кастильоне привели поиски новой выразительности. Такой способ печати, кажется, нивелирует важное достоинство печатной графики – тиражность, но при этом мастер находит в ней для себя другие художественные возможности и последовательно создает монотипии до конца жизни. Печать производится с гладкой, механически не обработанной матрицы, на которую кистью наносится изображение, за счет чего полученный отпечаток по художественным особенностям напоминает живописное произведение. Отпечатанные мазки получаются более мягкими, чем травленые офортные штрихи, а возможность легкого исправления и изменения рисунка на доске позволяет работать более свободно и быстро. При этом в монотипии есть и элемент спонтанности – невозможность предугадать точный результат из-за особенностей печати. Это определяет экспрессивность и динамичность готовых листов. При этом Кастильоне чаще всего работает в особой разновидности техники – негативной монотипии. Она предполагает нанесение типографских чернил на всю поверхность медной доски, после чего мастер вытирает изображение кистью – причем как волосом, так и деревянным концом, – палочкой для каллиграфии или же просто пальцами. В этой технике помимо живописных линий у художника появляется возможность вымывать световые пятна целиком и, как следствие, работать с различными эффектами освещения в композициях. Кастильоне использовал это преимущество техники при изображении ночных сцен.

Ранние работы Кастильоне отмечены влиянием генуэзских художников вроде малоизвестного Синибальдо Скорца, с которыми ему довелось столкнуться в начале творческого пути. Через их посредничество он перенял у фламандских живописцев барокко вкус к показу анималистических мотивов. В монотипии «Ной и животные заходят в ковчег» (ил. 1) фигура Ноя в листе занимает скорее второстепенную роль – его практически не различить на фоне колоссальных изображений лошадей, овец и коз, оленя. Экспрессивная стилистика листа определяется теми возможностями свободной, практически импровизационной манеры рисования на поверхности металлической доски, которую давало использование техники монотипии. Другой пример такой графической импровизации – лист «Стадо у брода» (ил. 2), который характеризуется еще большей эскизностью выполнения, отличающей его от тщательно проработанных офортов эпохи Возрождения.

Натурализм в трактовке облика животных и склонность к показу их анатомии воспринимается как показатель сильного влияния на творчество Кастильоне работ северных художников. Определяющим для него было искусство Рембрандта, которое он мог видеть в мастерской Корнелиса де Валя и его брата Лукаса – фламандских художников, с 1620-х годов живших и работавших в Генуе, которые сыграли ведущую роль в распространении гравюр в регионе. Работы голландского мастера напрямую повлияли на интерес Кастильоне к разработке физиогномических типажей, итальянец буквально копировал образы из офорта голландского мастера «Се человек» в своих ранних этюдах голов (ил. 3). И эту же линию он продолжает в серии восточных голов, выполненных приблизительно в 1645–1650 годах, которая включает в себя офорты и две монотипии – «Голова восточного мужчины» (ил. 4) и «Голова бородатого мужчины в тюрбане» (ил. 5).

Теперь художник работает с неокрашенной доской, что дает новые художественные эффекты. В первую очередь – это возможность за счет изменения ритма штриховки, как в рисунке пером, передавать разные фактуры. Плавные свободные линии моделируют мягкие складки ткани тюрбана без резкого контраста, который дают травленые линии офортов. В этой плавности и мягкости можно увидеть сходство с акварельными листами – еще одного признака влияния на Кастильоне голландского искусства, так как акварель в XVII веке еще не получила распространения в самой Италии. Порой линии сгущаются в крупные пятна тени, что находит аналогию в проработке объемов при помощи энергичной светотеневой лепки в ранних живописных работах Рембрандта. Так монотипия оказывается буквально местом встречи разных видов искусства.

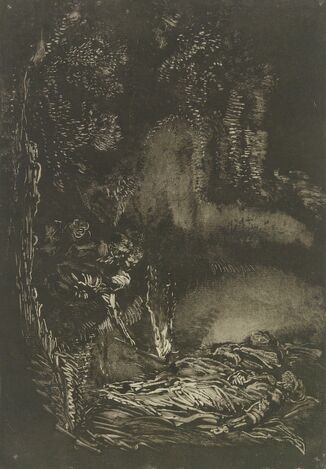

В свою очередь, в негативных монотипиях Кастильоне можно проследить влияние полотен Рембрандта с эффектом искусственного освещения (или, как раньше говорили, выполненных в манере «тенеброзо»). В «Воскрешении Лазаря» (ил. 6) и «Обнаружении тел святых Петра и Павла» (ил. 7) мы видим помимо вытертых линий изображения высветленное поле. Это создает особый светотеневой эффект, поскольку так возникает четкий источник яркого света в темной композиции. Более того, светлое поле позволяет выделить не только главный сюжетный элемент, но и символически ключевое место в композициях. Так, в обеих монотипиях источник света художник размещает непосредственно за телами святых, обозначая таким образом божественное свечение, исходящее от Петра и Павла и воскресшего Лазаря. Так особенности графической техники умело подключаются художником для усиления эмоционально-образной выразительности листа.

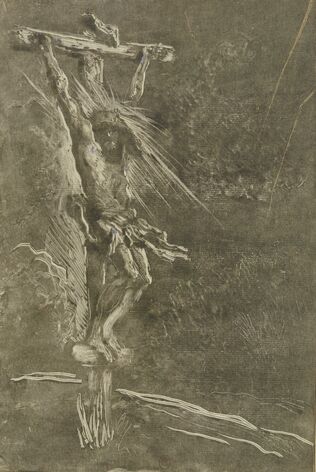

Наряду с влиянием Рембрандта мы также отмечаем в листах Кастильоне воздействие со стороны искусства Рубенса, к примеру в монотипии «Христос на кресте» (ил. 8). Тип Христа в этом листе, – очевидно, рубенсовский: в его «Святом Франциске перед распятием» из Княжеских собраний Лихтенштейна и «Трех крестах» из музея Бойманса – ван Бенингена мы видим то же изображение распятого Спасителя со склоненной головой и напряженными мышцами. Монотипию Кастильоне отличает тот же динамизм пространственного решения и патетика, что и холсты Рубенса. Работая с негативным отпечатком, художник погружает сцену в тот же мистический мрак, что фламандский мастер, при этом самым экспрессивным становится не столько само Распятие, сколько исходящий от него свет.

С новым комплексом влияний Кастильоне столкнулся во время работы в Риме в 1630-х годах. Большую роль в этом сыграло наличие образцов ренессансного и античного искусства. В монотипии «Сотворение Адама» (ил. 9) прообразом для изображения первого человека становится «Умирающий раб» Микеланджело. При том, что Кастильоне усиливает изгиб тела, очевидно, что положение фигуры и даже ее опора взяты мастером из скульптуры. Однако его голова отличается от ренессансного прототипа, в ней прослеживается сходство с более ранним памятником – «Лаокооном и его сыновьями». По интенсивности выражения эмоций он проводит параллели между умирающим человеком и первым созданным. Для фигуры Бога-отца в облаках на фоне четко очерченной формы аналогией могло послужить также произведение Микеланджело – на этот раз знаменитые росписи потолка Сикстинской капеллы. Сью Велш Рид отмечает, что из-за того, что во фреске Адам является полноценным участником процесса творения, а в листе Кастильоне он предстает скорее произведением искусства великого мастера – в этом случае Создателя. В трактовке темы генуэзец опирается на языческий миф о сотворении первого человека Прометеем [Welsh Reed 1991, p. 72]. Согласно античному мифу сначала он сформировал из глины тело, после чего гений вдохнул в него жизнь, и затем Минерва дала человеку душу. Рид сравнивает монотипию с рисунком Пармиджанино, в котором Прометей одной рукой тянется к солнечной колеснице, а другой поддерживает свое творение, пока больше напоминающее марионетку. Исследователь однако не утверждает, что Кастильоне мог видеть эту работу.

Влияние работ Микеланджело можно увидеть и в другой монотипии – «Благовещение пастухам» (ил. 10). В первую очередь предметом изображения в этом листе становится яркая эмоциональная реакция пастухов на явление архангела Гавриила, показанная не столько с помощью выражения лиц, сколько сложными позами, жестами, положением тел. И если приглядеться к фигуре пастуха в нижней части композиции, можно увидеть в ней сходство с иньюди Микеланджело – тот же изгиб тела и мощные формы. В то же время в фигуре архангела чувствуется влияние полотен другого великого художника Возрождения – Рафаэля Санти. Схожую позу можно увидеть в его картине «Святой Михаил» из Лувра. Это перенесение черт архангела Михаила на образ Гавриила придает ему воинственности: он словно заносит руку для броска, а линии, символизирующие лучи божественного света, напоминают скорее копье. Именно поэтому пастухи выглядят скорее испуганными, чем смиренно слушающими благую весть, и даже ягненок в нижнем левом углу композиции, кажется, пребывает в страхе и недоумении. Так техника монотипии позволяет соединить совершенно разные по происхождению изобразительные мотивы, примирив их благодаря экспрессии графического почерка.

В монотипиях Кастильоне нашли отражение и маньеристические влияния. Наиболее последовательно это можно видеть в стилистическом отношении, в манере изображения тел, их характерном изгибе и внутреннем движении, как в изображении Адама в листе «Сотворение Адама». Есть также примеры прямого заимствования типажей из маньеристических композиций. В монотипии «Рождество с ангелами» (ил. 11) поза и черты лица Мадонны относят нас к «Поклонению пастухов» Корреджо. Работая в технике негативного отпечатка, Кастильоне повторяет в листе и освещение композиции. Так, уникальные особенности графической техники оказались востребованными для передачи изысканной игры светотени, которой отмечен живописный оригинал Корреджо.

В другом изображении этой новозаветной сцены – «Рождество с Богом Отцом» (ил. 12) – образ Марии меняется, однако черты маньеризма проявляются не менее сильно и этому способствуют в том числе выразительные возможности техники монотипии. Четко различимые вытертые на чернилах волнообразные мазки усиливают изгиб фигуры Мадонны и еще больше удлиняют ее фигуру.

Но куда более сильное влияние на стилевую манеру Кастильоне в его римские годы оказало экспрессивное искусство Бернини, который как творческая личность был чем-то родственен ему по своему яркому темпераменту и склонности к эффектной импровизации. Типаж ангелов в листах с изображением Рождества Кастильоне Энтони Блант сравнивает со скульптурами Бернини, в частности – с изображением ангела в композиции «Экстаз святой Терезы» [Blunt 1945, p. 168]. В этом проявляется влияние римского барокко на монотипии генуэзца. Его можно проследить не только в использовании отдельных мотивов, но и в художественной манере Кастильоне в целом: экспрессии и свободе изображения, которые дает мастеру техника. Не могли пройти мимо взора художника и мастера барокко из Генуи – в монотипии «Давид с головой Голиафа» (ил. 13) при изображении Давида он, вероятнее всего, опирается на одноименное полотно Бернардо Строцци из Эрмитажа. Но этот лист также является важным показателем объединения и переплетения в творчестве Кастильоне испытываемых им влияний: при том, что положение меча на плече Давида и поясное изображение повторяет работу Строцци. Поворот головы библейского героя, шляпа с перьями, положение руки и в какой-то степени даже черты образа Голиафа схожи с Давидом Гвидо Рени из Лувра. В одной композиции соединяются мотивы из произведений генуэзского барокко и болонского академизма. Этот лист – настоящий шедевр виртуозной манеры рисования на камне и не менее виртуозного использования возможностей chiaroscuro за счет варьирования частоты штрихов, то рассеянных и воздушных, то плотных и сгущенных.

Самым сильным воздействием на Кастильоне оказалось влияние творчества Пуссена. Большое впечатление на него произвел первый вариант полотна «Аркадские пастухи» – художник разрабатывает эту композицию не только в монотипии “Temporalis aeternitasˮ (Временная вечность) (ил. 14), но и в одноименном офорте и в выполненном позже живописном полотне. При том, что все три работы – вариации на тему неизбежности смерти и быстротечности жизни, в каждой из техник она обретает новое смысловое звучание. Повторяющийся мотив – группу людей, которая читает высеченную на камне надпись – в монотипии Кастильоне размещает не в пейзаже, как у Пуссена, а в разрушенном, поросшем растительностью античном храме. Пространство ограничивают обломки колонн, погребальная урна на высоком пьедестале и статуя. Именно на ее постаменте высечена надпись – в офорте и картине это название листа, “Temporalis aeternitasˮ, которая как и пуссеновское “Et in Arcadia egoˮ напоминает изображенным, что в конце земного пути и их ждет смерть, что все временно. Однако в монотипии художник меняет надпись на свое имя и дату создания работы. Расположение на постаменте делает ее таким образом не только подписью листа, но и самой статуи. Скульптура проработана автором очень условно, мы можем различить лишь очертания мужской фигуры, и такое изображение зависит не от техники – и в офорте, предполагающем более детальную проработку, мы видим ее скорее как силуэт. Эту особенность можно связать с темой забвения после смерти – с течением времени в памяти остается именно такой визуальный образ. Размещение надписи на пьедестале статуи, добавляет трактовке темы трагическую тональность – это не только про физическую кончину всякого живого существа, но и про смерть идей.

Подчеркнуть ощущение безвыходности ситуации позволяет и создаваемая Кастильоне атмосфера. Очевидно, что в графических техниках художник хотел изобразить именно ночную сцену: темный разрушенный храм, освещенный только светом факела. Это удалось ему в первую очередь за счет особых художественных возможностей, которые дает техника монотипии: вытирание краски пальцами позволяет мастеру передать полупрозрачные клубы дыма, поднимающиеся от огня, в то время как в офорте он может только показать очертания языков пламени.

Другой монотипией, прямым источником вдохновения которой для Кастильоне послужило творчество Пуссена, является лист «Тесей находит оружие своего отца» (ил. 15). Разработка сюжета об античном герое, который обретает спрятанные его отцом Эгеем сандалии и меча, а также выбор основных действующих лиц и детали композиции практически полностью повторяют одноименное полотно французского мастера. Но Кастильоне в своей манере добавляет больше трагичности: он помещает фигуры из античного храма Пуссена в то же условное темное пространство, что и в “Temporalis aeternitas” с разрушающейся лестницей, саркофагами и урнами. За счет этих образов в монотипию привносится тема смерти, вероятно, намек на трагический конец бросившегося в море Эгея. В то же время существует другая трактовка повторяющегося в работах Кастильоне мотива урны. Ричард Бернхеймер трактует [Bernheimer 1951, p. 49] его как символическое отображение женского начала и плодородия благодаря схожести форм. Включенные в композицию урны имеют разные очертания и в таком случае могут символизировать мужскую и женскую фигуры. Но, что более важно для нашего исследования, при такой трактовке урна в композиции “Temporalis aeternitasˮ также становится физическим воплощением смерти как женского образа, как мы видим в картине Пуссена.

Влияние классицизма на творчество генуэзца и его монотипии не ограничивается при этом только тематическими заимствованиями, Кастильоне воспринимает и композиционные принципы. В последней монотипии, выполненной в 1660 году на неизвестный сюжет (ил. 16) (вероятнее всего, взятый из древней истории, об этом можно судить по одежде персонажей), действие разворачивается на переднем плане, где римские воины волокут тело человека к группе людей с ребенком. Деревья и античный саркофаг образуют кулисы. Кастильоне выстраивает таким образом театрализованную композицию, решенную по канонам классицистического искусства.

Так, творчество Джованни Бенедетто Кастильоне нельзя ограничить рамками одного стиля, а его технические новации – одним видом искусства. В монотипии он объединяет черты графики, плоской печати и живописи. В этом смысле техника монотипии является для него неким объединяющим началом. При этом ограничения, которые накладывает техника, он также стремится преодолеть: Кастильоне может выбирать более густые и вязкие чернила и печатает несколько листов с одной доски, например существует второй оттиск композиции «Рождество с Богом Отцом». И при заимствовании мотивов художник выходит за границы одной техники, в его листах могут трансформироваться образы как из графики и живописи, так и из скульптуры. Кастильоне не занимается в монотипиях прямым копированием и повторением мотивов и композиций из произведений искусства великих мастеров – он видоизменяет их в своей манере, создавая уникальное изображение.

Литература

- Bartsch 1870 – Bartsch A. and others. Le peintre graveur. Leipzig: chez J.A. Barth, 1854–1870. V. 21: Peintres ou dessinateurs italiens. Maîtres du dix-septième siècle. Part. 3. 1870. 335 p.

- Bernheimer 1951 – Bernheimer R. Some Drawings by Benedetto Castiglione // The Art Bulletin. 1951. V. 33, no 1. Mar. P. 47–51. URL: https://www.jstor.org/stable/3047328?seq=7 (дата обращения: 21.04.2025).

- Blunt 1945 – Blunt A. The Drawings of Giovanni Benedetto Castiglione // Journal of the Warburg and Courtauld Institute. 1945. V. 8. P. 161–174. URL: https://www.jstor.org/stable/750171 (дата обращения: 21.04.2025).

- Bodkin 1924 – Bodkin T. Giovanni Benedetto Castiglione (Il Grechetto) // Studies: An Irish Quarterly Review. 1924. V. 13. No 51. P. 431–442. URL: https://www.jstor.org/stable/30093637 (дата обращения: 21.04.2025).

- Calabi 1923 – Calabi A. The monotypes of Gio Benedetto Castiglione // Print collector’s quarterly. 1923. V. 10. P. 222–253.

- Calabi 1925 – Calabi A. Castiglione’s monotypes: a supplement // Print collector’s quarterly. 1925. V. 12. No 4. P. 435–442.

- Standring 2013 – Standring T.J. Castiglione: lost genius. London: Royal collection trust, cop. 2013. 175 p.

- Welsh Reed 1991 – Welsh Reed S. Giovanni Benedetto Castiglione's “God Creating Adam”: The First Masterpiece in the Monotype Medium // Art Institute of Chicago Museum Studies. 1991. V. 17. No 1. P. 66–73. URL: https://www.jstor.org/stable/4101550 (дата обращения: 21.04.2025).

References

- Bartsch, A. and others (1870), Le peintre graveur, J.A. Barth, Leipzig, Germany, V. 21.

- Bernheimer, R. (1951), “Some Drawings by Benedetto Castiglione”, The Art Bulletin, V. 33, no 1, pp. 47–51. URL: https://www.jstor.org/stable/3047328?seq=7 (reference date: 2025/04/21).

- Blunt, A. (1945), “The Drawings of Giovanni Benedetto Castiglione”, Journal of the Warburg and Courtauld Institut, V. 8, pp. 161–174. URL: https://www.jstor.org/stable/750171 (reference date: 2025/04/21).

- Bodkin, T. (1924), “Giovanni Benedetto Castiglione (Il Grechetto)”, Studies: An Irish Quarterly Review, V. 13, no 51, pp. 431–442. URL: https://www.jstor.org/stable/30093637 (reference date: 2025/04/21).

- Calabi, A. (1923), “The monotypes of Gio Benedetto Castiglione”, Print collector’s quarterly, V. 10, pp. 222–253.

- Calabi, A. (1925), “Castiglione’s monotypes: a supplement”, Print collector’s quarterly, V. 12, no 4, pp. 435–442.

- Standring, T.J. (2013), Castiglione: lost genius, Royal collection trust, London, UK.

- Welsh Reed, S. (1991), “Giovanni Benedetto Castiglione’s God Creating Adamˮ: The First Masterpiece in the Monotype Medium”, Art Institute of Chicago Museum Studies, V. 17, no 1, pp. 66–73. URL: https://www.jstor.org/stable/4101550 (reference date 2025/04/21).

[1] Percy A. Giovanni Benedetto Castiglione: Master Draughtsman of the Italian Baroque. Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, 1971. 161 p.

[2] Beyer J. Baroque Brilliance: Drawings and Prints by Giovanni Benedetto Castiglione. Catalogue de lʼexposition / Jonas Beyer. Zürich: Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich, 2021. 156 p.

[3] The Painterly print: monotypes from the seventeenth to the twentieth century. New York: Metropolitan Museum of Art. 1980. 261 p.

Авторы статьи

Информация об авторах

Екатерина А. Егорова, магистрант 2 курса, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Москва, Россия; 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 21; ealegorova@gmail.com

Authors info

Ekaterina A. Egorova, Master's degree student, Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture, Moscow, Russia; 21 Myasnitskaya St, 101000 Moscow, Russia; ealegorova@gmail.com

Информация об авторе

Анастасия Ю. Королева, кандидат искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21, korolevaay@rah.ru; Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Москва, Россия; 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 21; korolevaanastasia@rambler.ru

Author Info

Anastasia Yu. Koroleva, Cand. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia, korolevaay@rah.ru; Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture, Moscow, Russia; 21 Myasnitskaya St, 101000 Moscow, Russia; korolevaanastasia@rambler.ru