Иллюстрации Е.А. Кибрика к драме А.С. Пушкина «Борис Годунов»

Ольга Г. Чичварина

ВТОО «Союз художников России», Москва, Россия, sekret-shr@mail.ru

Аннотация

Классик советской графики ХХ века Евгений Адольфович Кибрик (1906–1978) на протяжении своего творческого пути стремился воплотить в цельных и глубоких образах литературных героев философские идеи, проникнутые гуманизмом и любовью к человеку, и создать психологические портреты, которые стали своеобразным ядром, концентрирующим в себе проблематику исторических событий. При иллюстрировании драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов» в художественном решении образов, от эскизов до оригинала, Е.А. Кибрик шел по пути заострения, психологического раскрытия облика героя, ставя перед собой задачи проникновения в характер, мировоззрение и внутренний мир человека.

Ключевые слова:

Е.А. Кибрик, психологический портрет, образ героя, иллюстрация, графика, история России, Борис Годунов

Для цитирования:

Чичварина О.Г. Иллюстрации Е.А. Кибрика к драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» // Academia. 2025. № 3. С. 300–300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Illustrations by Yevgeny Kibrik for the drama Alexander Pushkin “Boris Godunov”

Olga G. Chichvarina

The Union of Artists of Russia, Moscow, Russia, sekret-shr@mail.ru

Abstract

A classic figure of 20th-century Soviet graphic art, Yevgeny Adolfovich Kibrik (1906–1978), throughout his creative career, sought to embody philosophical ideas imbued with humanism and love for humanity in cohesive and profound visual representations of literary characters. He aimed to create psychological portraits that became a kind of core, concentrating within themselves the complexity of historical events. In his illustrations for Alexander Pushkin’s drama “Boris Godunov”, from sketches to final versions, Kibrik followed a path of intensification and psychological deepening of the characters’ images. His artistic goal was to penetrate the character’s essence, worldview, and inner life.

Keywords:

Yevgeny Kibrik, psychological portrait, image of a hero, illustration, graphics, history of Russia, Boris Godunov

For citation:

Chichvarina, O.G. (2025), “Illustrations by Yevgeny Kibrik for the drama Alexander Pushkin ‘Boris Godunov’”, Academia, 2025, no 3, рр. 300−300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

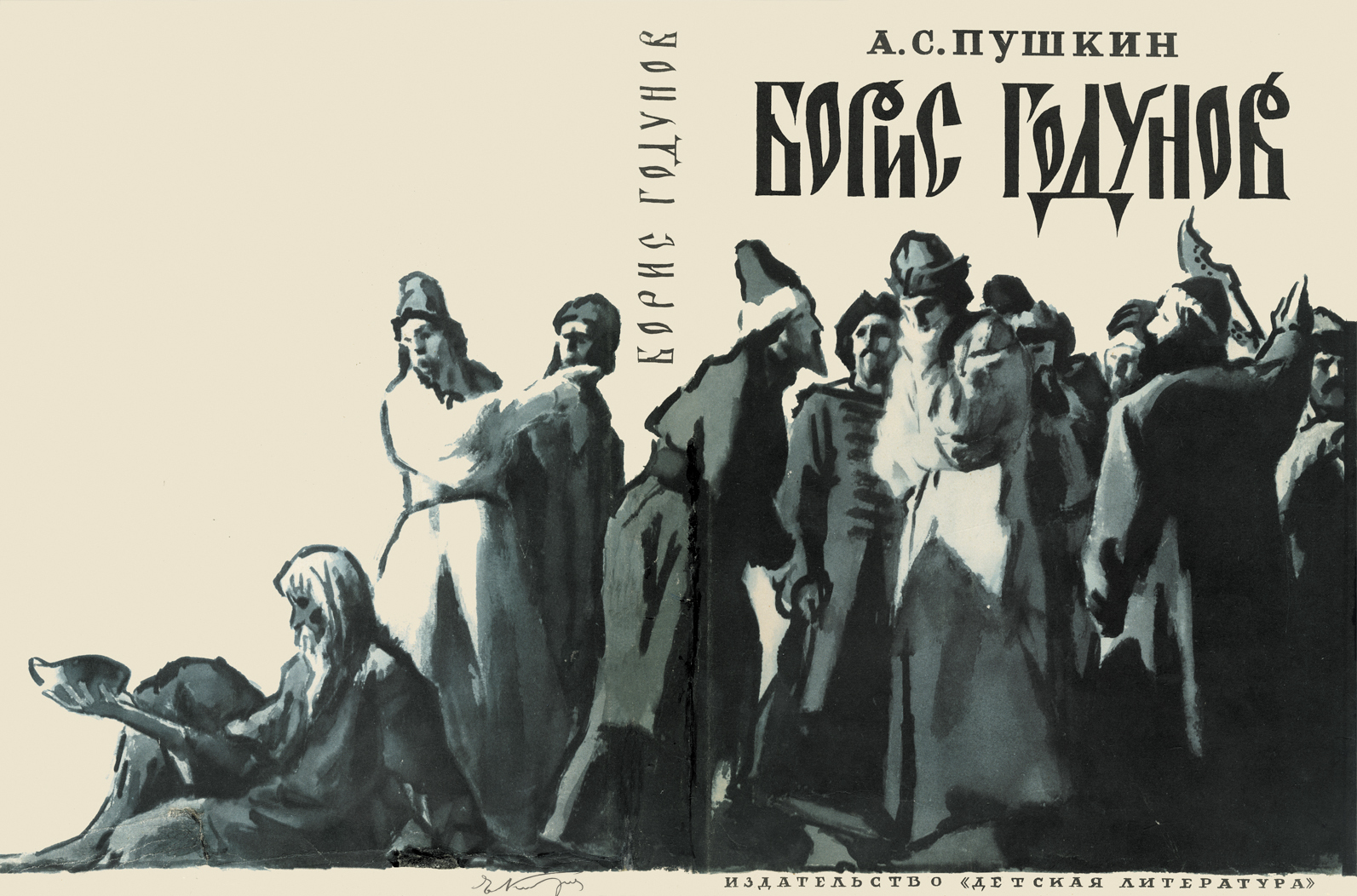

В 1965 году в издательстве «Детская литература» была напечатана драма А.С. Пушкина «Борис Годунов» с иллюстрациями Е.А. Кибрика. Обращение графика к трагедии «Борис Годунов» неудивительно, ведь эпоха правления русского царя наполнена легендами и домыслами, тайнами и загадками, о которых до сих пор полемизируют ученые и историки. Исследователь отечественной истории Р.Г. Скрынников так говорит о личности Бориса Годунова: «Его неслыханное возвышение и трагический конец поразили воображение современников и привлекли внимание историков, писателей, поэтов, художников, музыкантов» [Скрынников 1979, с. 3]. Драматические события, происходившие на рубеже XVI–XVII столетий и сопутствовавшие жизни русского царя, нашли свое отражение в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».

Уже в черновиках, формулируя основные принципы и некий план своей будущей драмы, А.С. Пушкин осознанно пользовался материалами русской национальной истории, чтобы «воскресить минувший век во всей его истине» [Бонди 1934, с. 123]. «История государства Российского» Карамзина стала для великого поэта основным источником вдохновения в работе над «Борисом Годуновым». В одном из набросков к трагедии А.С. Пушкин писал: «Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени» [Анненков 2014, с. 77].

В двадцатом веке Е.А. Кибрик вслед за великим поэтом века девятнадцатого воплощает в иллюстрациях к книге глубочайшие философские идеи, освещая страницы истории далекого прошлого. Художник создает цельные глубокие образы героев трагедии: мучимого угрызениями совести, страдающего царя Бориса, хитрого и высокомерного аристократа Шуйского, честолюбивой и властной Марины Мнишек, скорбящего и обличающего царя юродивого Николки, политического авантюриста Григория Отрепьева, разгульного попа Варлаама и мудрого старца Пимена. Каждый из образов, созданных Кибриком, может быть иллюстрацией не только к пушкинской трагедии, но и к окружающей действительности того времени, отражая извечную сложность и противоречивость человеческой натуры.

Разрабатывая композицию подарочного издания, Е.А. Кибрик создает суперобложку книги, переплет, фронтиспис с титульным листом, а также чередует крупные, во всю полосу, психологические портреты героев с небольшими горизонтальными многофигурными заставками к каждой главе и концовками в виде орнаментальных элементов.

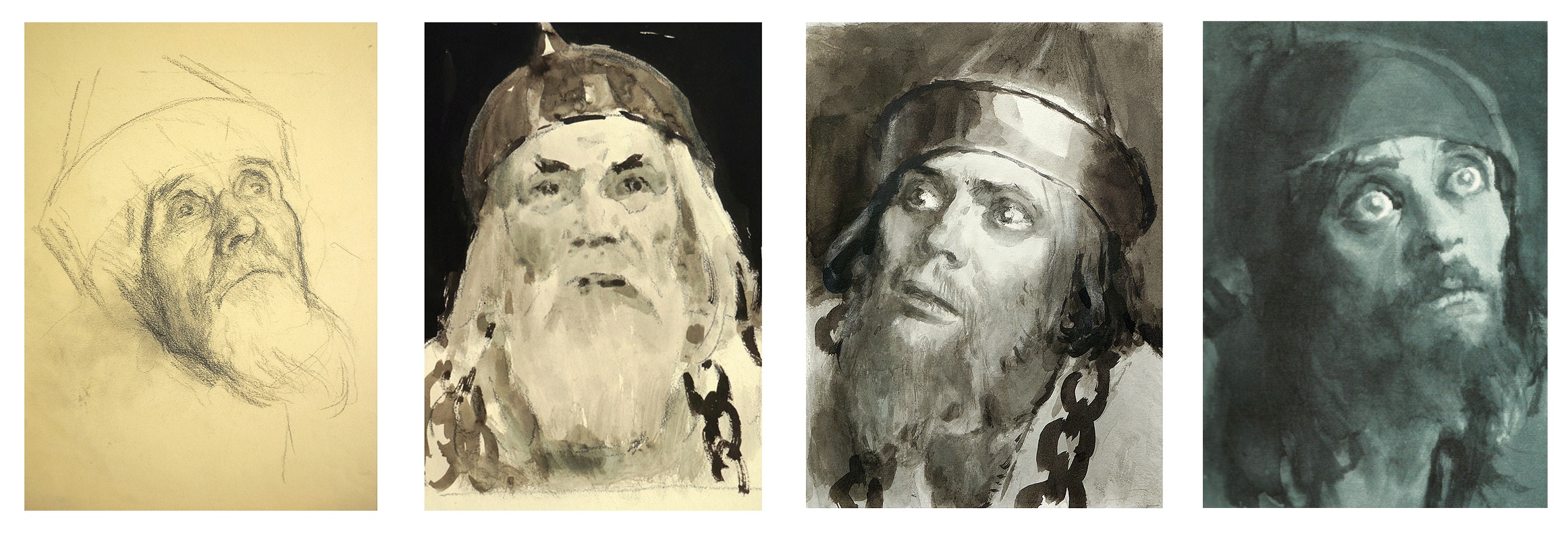

Вариант 9. Инв. Н-БГ-16.

Портреты обретают монументальность не только за счет масштаба, но и благодаря смелой и лаконичной трактовке формы. Безусловно, особую роль играет психологизм образа. По тому, как целенаправленно работает Е.А. Кибрик над серией, ритмично, в сочетании с многофигурными композициями выделяя портреты главных героев драмы, можно судить о мировоззрении художника, о развитии идеи гуманизма как ключевой в его творчестве.

Двадцать три сцены драмы, включающие весь событийный ряд «Бориса Годунова», Е.А. Кибрик изобразил в горизонтальных заставках, хотя решать такие сложные сюжетно-психологические задачи в небольшом размере иллюстраций было достаточно трудно. Многофигурные и многоплановые композиции поражают своей точностью, образной силой и художественным совершенством. Кибрик мастерски моделирует форму, благодаря чему у зрителя рождается ощущение скульптурной четкости иллюстрации. Интонация заставок отражает внутреннее напряжение трагедии: это проявляется в характерах, настроении и эмоциях, переживаемых героями каждой сцены.

Для соединения заставки с названием сцены художнику была необходима небольшая, но емкая по своей значимости графическая деталь. Элементы древнерусского орнамента Е.А. Кибрик искал везде – и в Теремном дворце, и в соборе Василия Блаженного, и на могиле Кочубея в Киеве. В результате необходимым связующим звеном стал цветок, вписанный в круг. «В палатах Теремного дворца в Большом Кремлевском дворце я нашел множество неопубликованных деталей, – вспоминает график. – …там я увидел на стенах белые лепные изображения в особых картушах. Везде на них изображены были хищники – звери и птицы, поражающие свою добычу. Я подумал: какие же это выразительные символы борьбы за власть...» [Кибрик 1984, с. 197]. Так появились концовки, сделанные Кибриком к двадцати трем сценам.

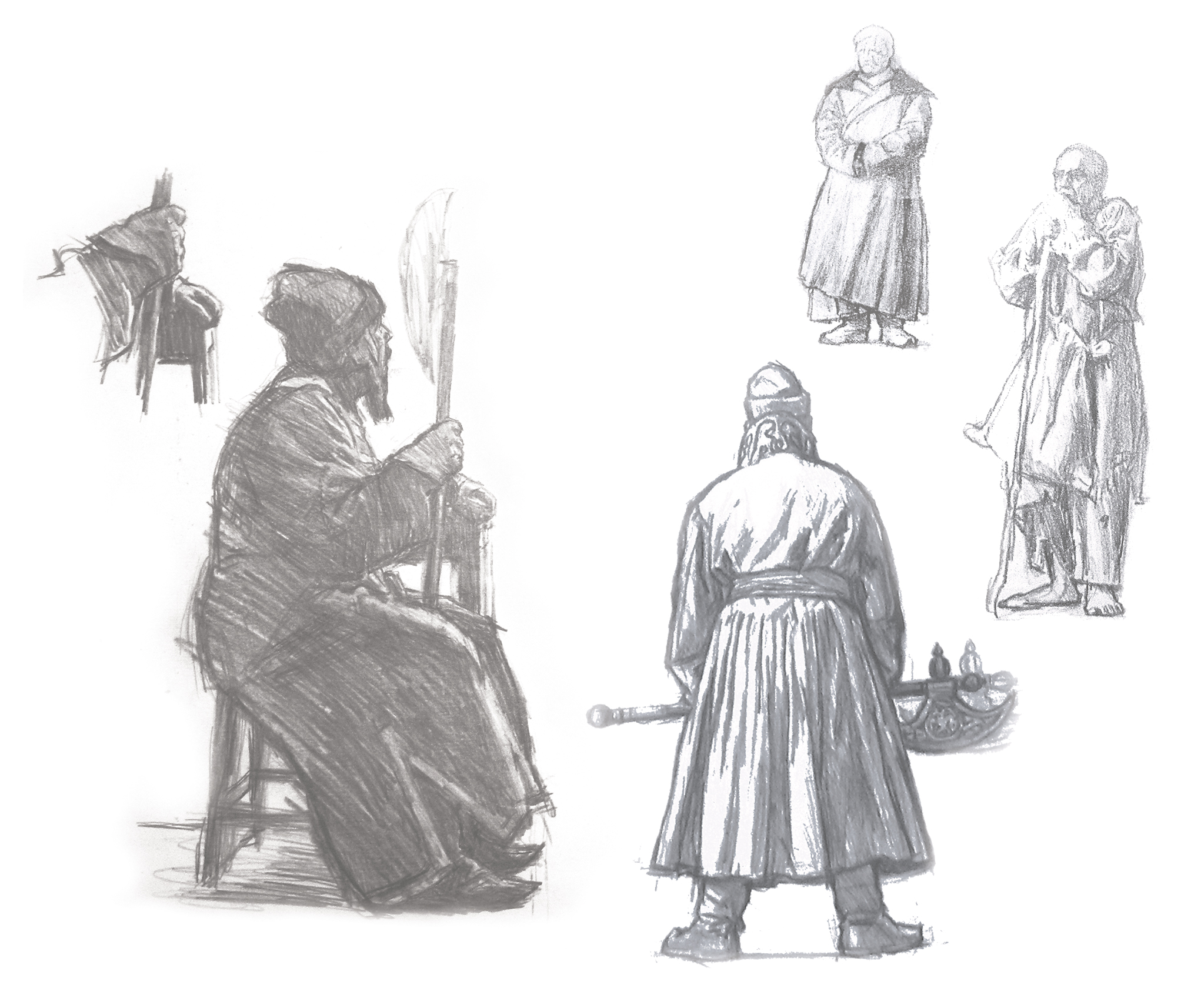

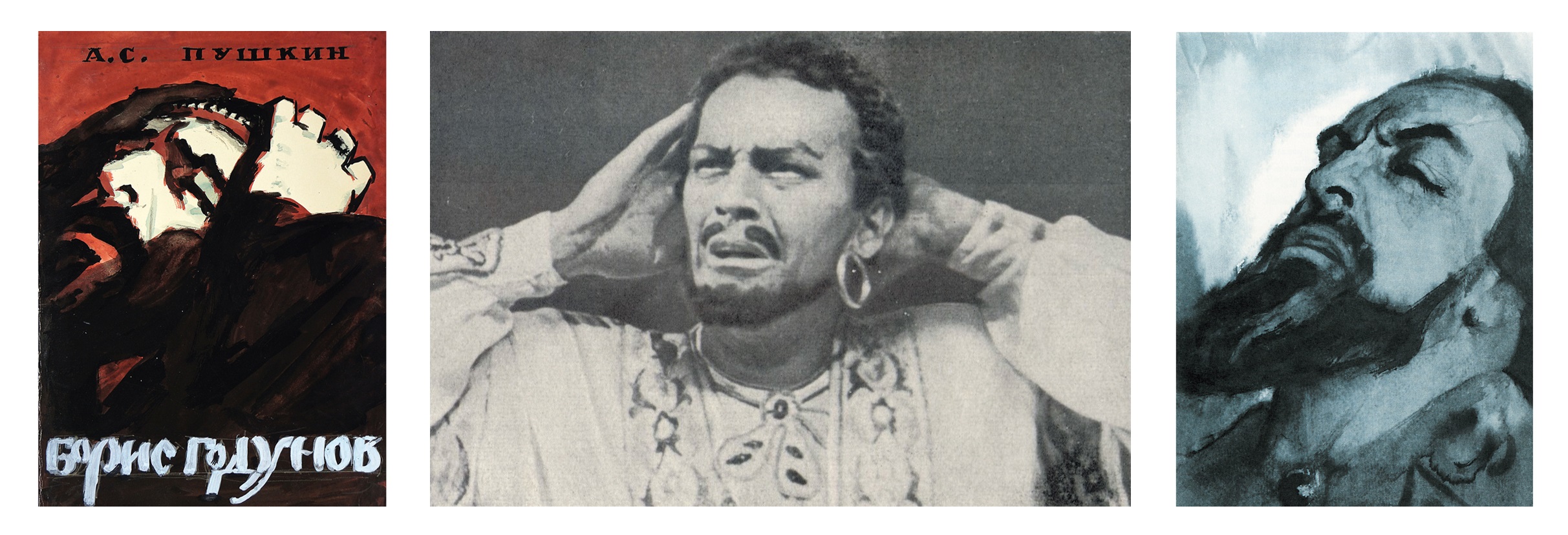

Вопреки полюбившейся художнику литографии – технике исполнения, главенствующей в его творчестве, в работе над этой серией Е.А. Кибрик использует чернила (черные, зеленые и голубые), тушь и гуашь. «Стиль же рисунков, – говорил художник, – сложился на основе тщательно прорисованной композиции и быстрого, энергичного исполнения ее пером и кистью. Вот тут уже во время исполнения невозможны были никакие переделки из-за материала – чернил для авторучки, – они не позволяют дважды прикоснуться к одному месту, – от воды они неудержимо расползаются. Но это и дисциплинировало, не позволяя ошибаться, а если ошибался, то начинал сначала, до тех пор, пока не удавалось без промахов выполнить весь рисунок с начала до конца» [Кибрик 1984, с. 199]. В конфликте народа и власти поэт видел «одну из самых драматических эпох новейшей истории» [Пушкин 1962, с. 300]. И эти политические и социальные противоречия между власть имущими и простым людом, переведенные в графический язык художественного образа, возникают уже на суперобложке издания, задавая определенный камертон всему будущему иллюстративному ряду, размещенному на страницах книги. Е.А. Кибриком запечатлен исторический момент духовного самоопределения народа. Создавая атмосферу внешней сдержанности, художник передает внутреннее напряжение народных масс, их сомнения, неуверенность, размышления и гнев через жесты и динамичные ракурсы. При кажущейся обобщенности композиционного решения лица и фигуры людей сохраняют индивидуальные черты. Вслед за монолитной и внушительной иллюстрацией суперобложки на переплете возникает одинокая маленькая фигура сидящего на троне царя Бориса.

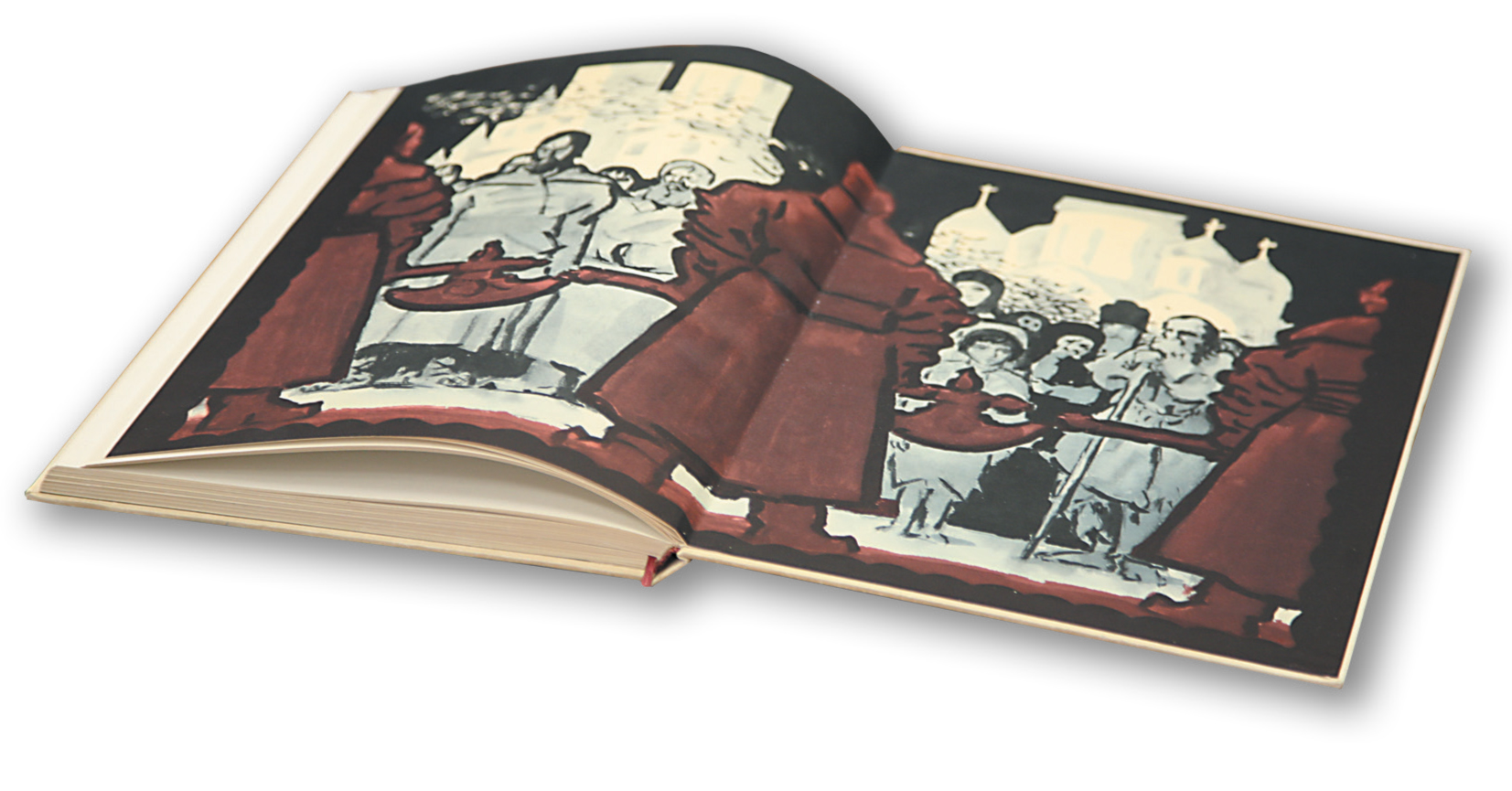

Намеренно создавая форзацы в другом стиле, чем иллюстрации, график отразил в них исключительную роль народа. Через жертвы Марии Годуновой и ее сына Феодора, через кровопролитие утверждается новая власть. Народ молчит, протестуя своим безмолвием в ответ на призыв боярина Мосальского. Таким образом сам народ, уверовавший в собственные силы, объявляет приговор недоверия новой власти.

Из воспоминаний Е.А. Кибрика: «...форзацы мне приснились ночью совершенно ясно, настолько, что, вскочив с кровати, я их тут же нарисовал, а утром также одним махом сделал их в цвете. <...> Некоторое время я под впечатлением форзацев решил было в их духе переделать всю книгу. Массовые сцены получались интересно, а портреты, став более декоративными, теряли свою психологическую глубину. Поэтому я все оставил, как было. Форзац имеет право на иной стиль – более декоративный, чем стиль иллюстраций и чем стиль рисунков» [Кибрик 1984, с. 198]. И в траурном сочетании контрастного темно-красного (цвета конфликтов и страстей, ярости и власти) и градаций черного (цвета смерти и печали), использованных Кибриком на форзацах, и через пятно, резко очерченный контур и отсутствие светотени художник создает атмосферу напряженности и борьбы, акцентирует внимание зрителя на глубоком социально-философском смысле финала трагедии.

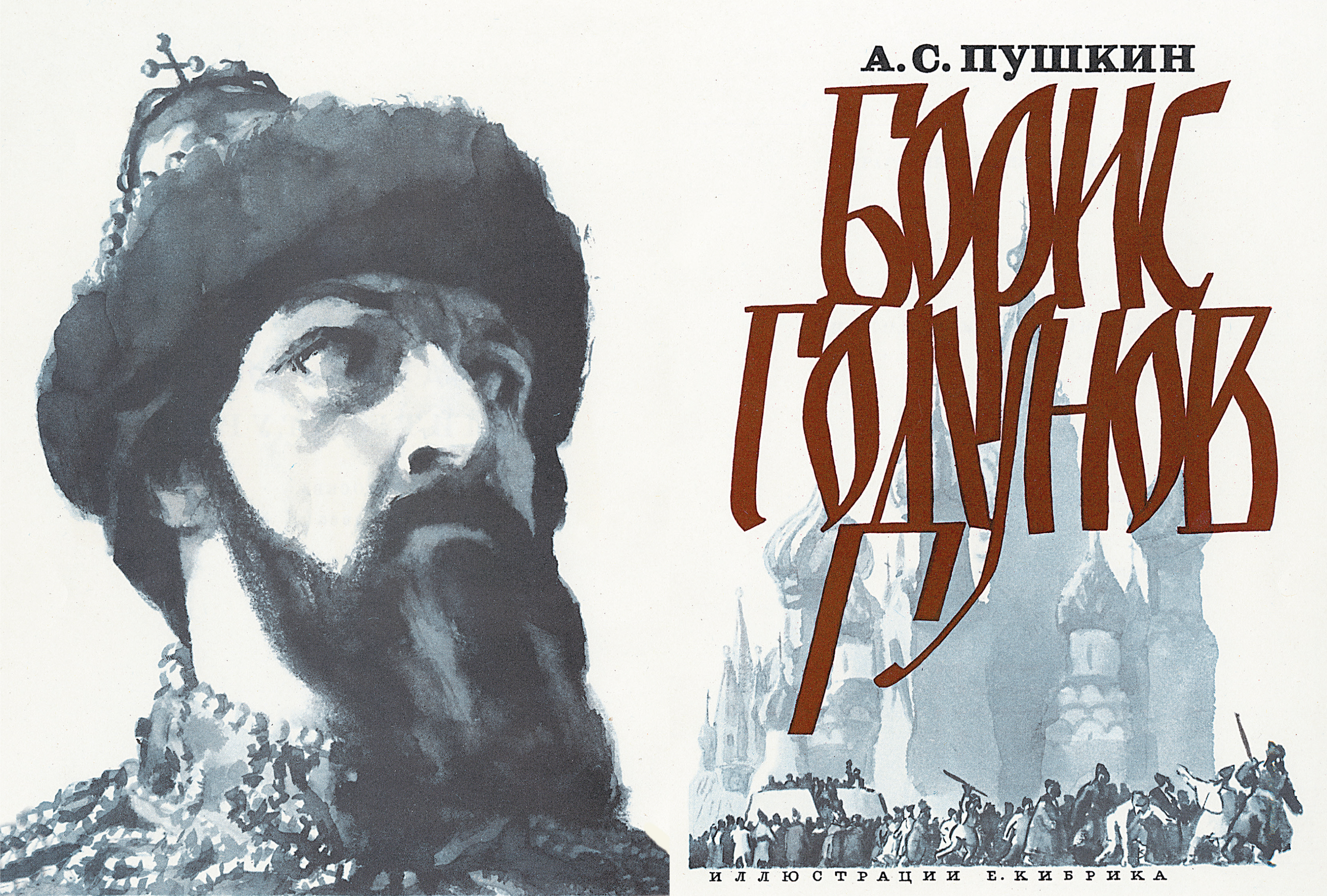

Работая над фронтисписом и титульным листом, Кибрик избирает композиционно точное для этого случая решение, когда они оказываются зрительно рядом друг с другом, на одном книжном развороте. Слева перед зрителем возникает величественный портрет самодержца в шапке Мономаха и богато вышитых одеждах. Тревожный, ускользающий взгляд Годунова устремлен на возникающее в нижней части титульного листа волнообразное движение взбунтовавшихся народных масс, бегущих к Кремлю, чтобы убить детей царя.

Фронтиспис и титульный лист не только композиционно уравновешены – их также объединяет светотеневая моделировка, одинаковая освещенность применительно к портрету царя, собору и толпе людей, где источник света находится слева. В результате образуется сложная структура. На титульном листе Е.А. Кибрик изображает приближающийся народ. Увеличиваясь в размерах, он образует композиционную волну. За идущими людьми возвышается собор, создающий плановость иллюстрации, поскольку изображен малоконтрастным и менее насыщенным по цвету и тональным отношениям. За счет этого небольшие фигуры людей контрастируют и выступают на передний план, привлекая к себе основное внимание. Символично, что на титульном листе довлеет лидирующая надпись красно-коричневого цвета «Борис Годунов», выполненная полууставом XVII века, что отражает смысловую сущность противоборства народа и узурпатора.

Горизонтальная заставка «Шуйский и Воротынский» к сцене «Кремлевские палаты» построена на диалоге двух действующих лиц драмы, рассуждающих о выборах нового царя и совершенном с политической целью убийстве царевича Димитрия. Первая сцена драмы вводит зрителя в курс событий января-февраля 1598 года. Через восприятие знатных бояр рода Рюриковичей – Шуйского и Воротынского – зритель знакомится с характеристиками и высказываниями о личности Бориса Годунова.

Противопоставляя в заставке фигуры бояр мягкому свету, падающему из окон кремлевских палат, художник через светотень искусно выявляет формы и объемы, прорабатывает характерные черты персонажей. Е.А. Кибрик создает атмосферу камерности и таинственности, погружая героев трагедии в полутьму интерьера.

В полосном портрете Василия Ивановича Шуйского, представителя старинного княжеского рода, художник тщательно выкристаллизовал черты лица, чтобы отразить его сложный характер. В этом Е.А. Кибрику помогали отточенные художественные приемы, раскрывающие тонкости характерных черт героя, и творческий метод, в основе которого лежала система К.С. Станиславского.

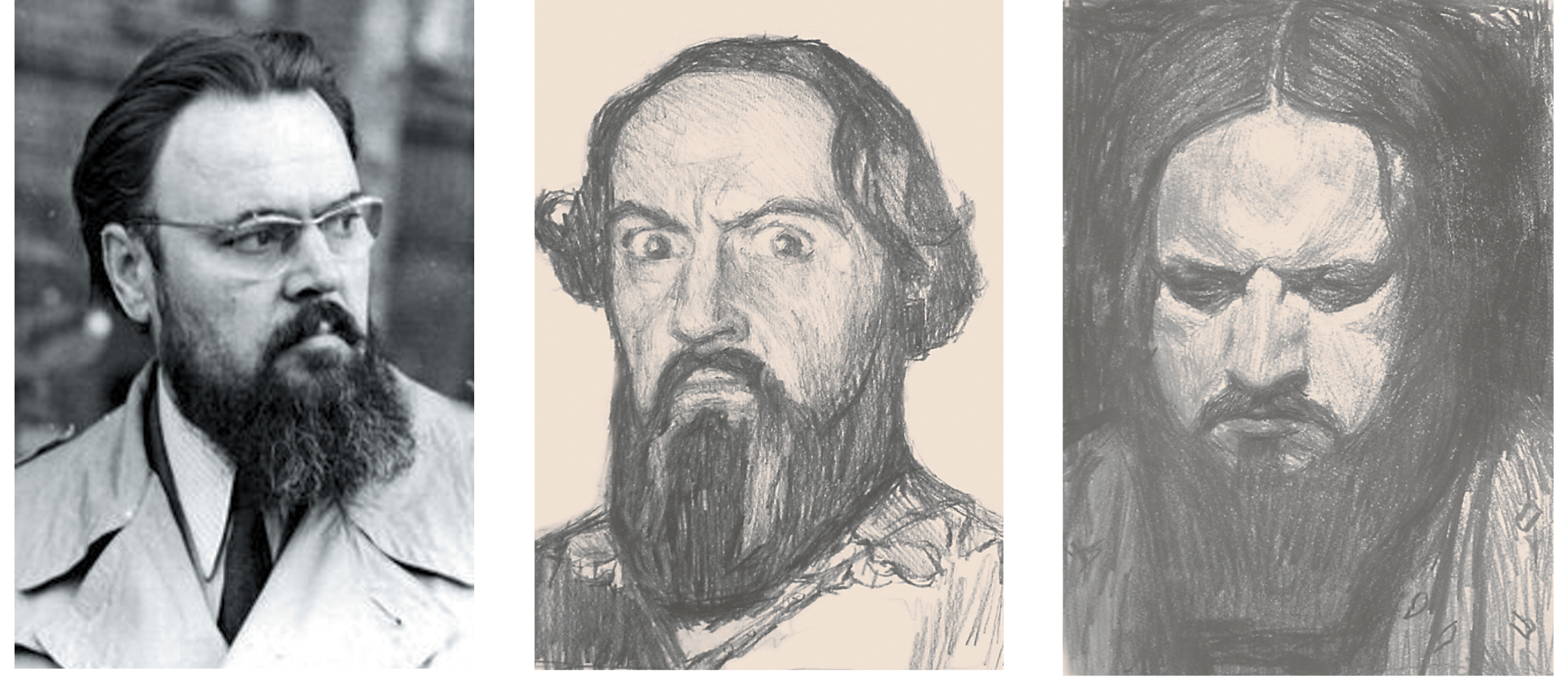

«По театральным традициям, – вспоминает Кибрик, – Шуйский всегда изображался с узкой русой бородой. Я согласился с этим, так как эта борода придает что-то лисье, пронырливое облику хитреца Шуйского. Но Шуйский не только хитер, он умен, он “премьер-министр”, крупный государственный деятель. Он Рюрикович, имеющий право на русский престол (и впоследствии он русский царь), вельможа – его тип лица должен быть породистым, аристократическим, и в то же время он “лукавый царедворец”, человек характера мелкого, да и сам он об этом говорит Воротынскому в первой сцене, где речь идет о Борисе: “Он смел, вот все, – а мы...” В этой сцене я его изображаю в момент, когда он говорит о Борисе свысока, надменно: “вчерашний раб, татарин”. Я нарисовал много голов Шуйского в поисках наибольшей выразительности и остановился тогда, когда нашел его презрительно прищуренный взгляд. Долго я искал модель для Шуйского. Были очень выразительные и значительные лица. Казалось, что вот-вот получится то, что я ищу, но нет – выходил образ то купца, то подъячего, то характера однозначного, лишенного сложности, обязательной для образа Шуйского. Многих я рисовал и в конце концов с легкостью сделал Шуйского с артиста МХАТ Максима Осиповича Чернобровцева, сохранив даже его портретные черты. Это был тот редкостный случай, когда модель буквально соответствовала задаче» [Кибрик 1984, с. 187–188].

В сценах «Красная площадь» и «Девичье поле. Новодевичий монастырь» главным действующим лицом со своим характером, сложным и противоречивым, становится любопытствующая толпа, ожидающая решения Бориса Годунова о его царствовании на Руси. Вторая и третья сцены построены на материале Х тома «Истории...» Карамзина, эпизоды которой читатель узнает в драме из реплик отдельных представителей народа. Неопределенность ситуации Е.А. Кибрик мастерски воссоздает в горизонтальных заставках, где рассматривает действующих лиц, то приближаясь, то отдаляясь от них. Взгляды простых людей рассредоточены, толпа стоит в замешательстве. Первые три сюжета «Бориса Годунова», иллюстрированные художником, подготавливают зрителя к выходу царя в четвертой сцене «Кремлевские палаты».

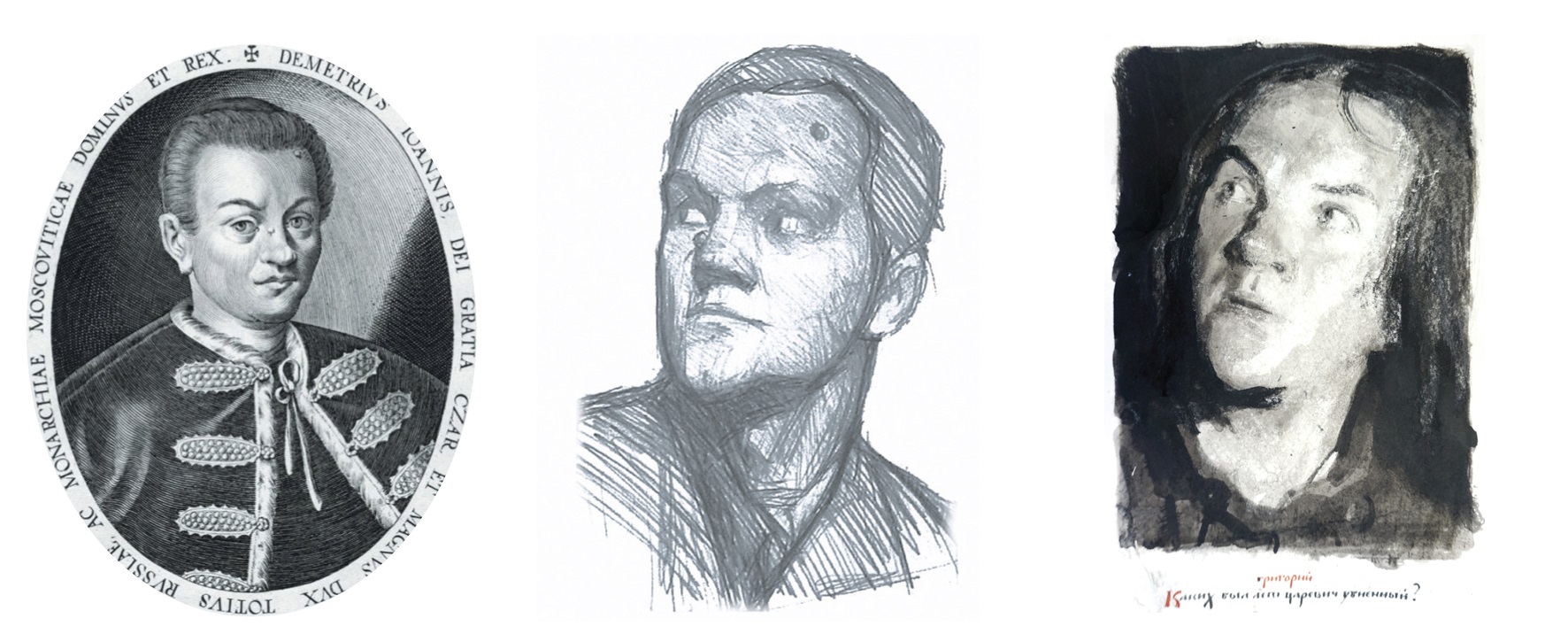

Решая в иллюстрации важные смысловые и композиционные задачи, график изображает Бориса Годунова сидящим на троне, в момент обращения его к патриарху и боярам. Работая над образом царя, избранного Земским собором на царский престол, Кибрик столкнулся с тем, что достоверных сведений о наружности Бориса Годунова нет. Единственный портрет работы польского художника был написан через сорок лет после смерти царя, но на нем Борис безбородый, на европейский манер. Из исторических источников, собранных воедино крупнейшим специалистом по истории России начала XVII века Р.Г. Скрынниковым, становится известно немало интересных фактов: «Обладая несокрушимой волей, Годунов производил впечатление мягкого человека. В минуты душевного волнения он давал волю слезам. В отличие от Ивана IV, Борис проявлял редкое постоянство в семейной жизни, был привязан к детям» [Скрынников 1990, с. 55]. Перечисляя добродетели Годунова, современники подчеркивали его отвращение к богомерзкому винопитию. Царь Борис имел облик благообразный и благородный, «благолепием цветущ и образом своим множество людей превзошед. Англичанин Джером Горсей отметил величественные манеры Годунова, красоту его лица и приветливость в обращении с людьми. Английские послы, побывавшие в Москве в 1604–1605 годах, утверждали, что царь был рослый и дородный человек, выделявшийся своей представительностью, имел правильные черты лица, черные редкие волосы, отличался в упор смотрящим взглядом. Голландец Исаак Масса, живший в России, писал, что Борис Годунов был дороден и коренаст, невысокого роста, лицо имел круглое, волосы и бороду – поседевшие; обладал превосходной памятью и знал все лучше тех, которые много писали» [Скрынников 1990, с. 55].

Создавая образ царя Бориса, А.С. Пушкин, хотя и опирался на исторические материалы Н.М. Карамзина, привнес также свое понимание его характера, оригинально трактовал внутреннее содержание столь неоднозначной и выдающейся фигуры. Делая наброски к портрету царя со многих моделей, Е.А. Кибрик останавливается на внешнем облике двух артистов: осетинского трагика Владимира Тхапсаева и актера МХАТа Виктора Ивановича Новосельского, изображение глаз и фигуры которого легло в основу образа Годунова.

Облик летописца Пимена, возникающий в трагедии как соединение поэтически вымышленного и исторически реального персонажа, в определенной мере представляет собой собирательный образ поэта Древней Руси, который для русского читателя одновременно «и нов, и знаком». В письме к издателю «Московского вестника» А.С. Пушкин, объясняя характеры героев, так говорит о Пимене: «В нем я собрал черты, пленившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти царя, данной им Богом, совершенное отсутствие суетности, пристрастия» [Пушкин 1962, с. 280].

В портрете Пимена, посвятившего себя служению духовным целям, Е.А. Кибрик воплощает живой и цельный характер умудренного старца, свидетеля многих событий, погруженного в минувшее. Ночь, келья в Чудовом монастыре. Лишь лампада освещает лицо склонившегося над своим трудом летописца. Художник изображает седовласого отца Пимена, который сосредоточенно записывает хронику происходящих событий, оставляя для потомков бесценные исторические сведения: «Да ведают потомки православных, – говорит в трагедии Пимен, – земли родной минувшую судьбу» [Пушкин 1960, с. 216].

Композиционный треугольник, образованный фигурой сидящего монаха, делает графическое произведение максимально цельным. Взгляд художника на летописца в этой сцене во многом сформировался под влиянием мнения героя пушкинской драмы Григория Отрепьева, с непосредственностью и восторгом юности говорящего о старце. В портрете смиренного летописца, стороннего наблюдателя происходящих событий, есть особое величавое спокойствие, ясность ума и твердость руки. Его внутренний облик, переданный Е.А. Кибриком во внешних чертах, сдержанно-повествователен.

В иллюстрациях на сюжеты драмы, главным героем которых становится воспитанник отца Пимена – беглый чернец Чудова монастыря Григорий Отрепьев, принявший имя царевича Димитрия, Е.А. Кибрик ставит своей целью показать историю Самозванца, ставшую одним из драматичных эпизодов своего времени. Отыскать верную трактовку внешних черт Григория, выразить на бумаге сложный характер девятнадцатилетнего инока художнику не удавалось три года. В некрасивом, но обаятельном портрете Отрепьева нужно было показать не только незаурядный ум юноши, но и необычайную силу личности, которая смогла бы противостоять самому царю. В итоговой иллюстрации «Григорий Отрепьев» лицо юноши освещено мягким светом, словно выступает из тьмы. Его выразительный взгляд наполнен размышлениями, что подчеркивает сложность образа, правдиво переданного художником. В глазах будущего Самозванца читается ум, жестокость и злость: тонкие губы сжаты, голова высокомерно приподнята. Динамичность в этом портрете хоть и присутствует, но ровно настолько, насколько осторожен и неимпульсивен сам Григорий.

В разнообразных сюжетных линиях драмы «Борис Годунов» обнаруживаются и различные грани натуры Самозванца. Лицо Отрепьева, его грубоватый и резкий нрав проявляются в сцене «Корчма на литовской границе»: начав бесчестную игру, он не может и далее следовать законам чести. Приставы, разыскивающие «злого еретика» Гришку Отрепьева, который «впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями» [Пушкин 1960, с. 234–235], обратились, не ведая того, к самому виновнику происходящего с просьбой прочитать указ. Далее мы видим, как будущий Самозванец готов, не задумываясь, отправить вместо себя на виселицу бродячего монаха, взявшего его под свою защиту перед стражей.

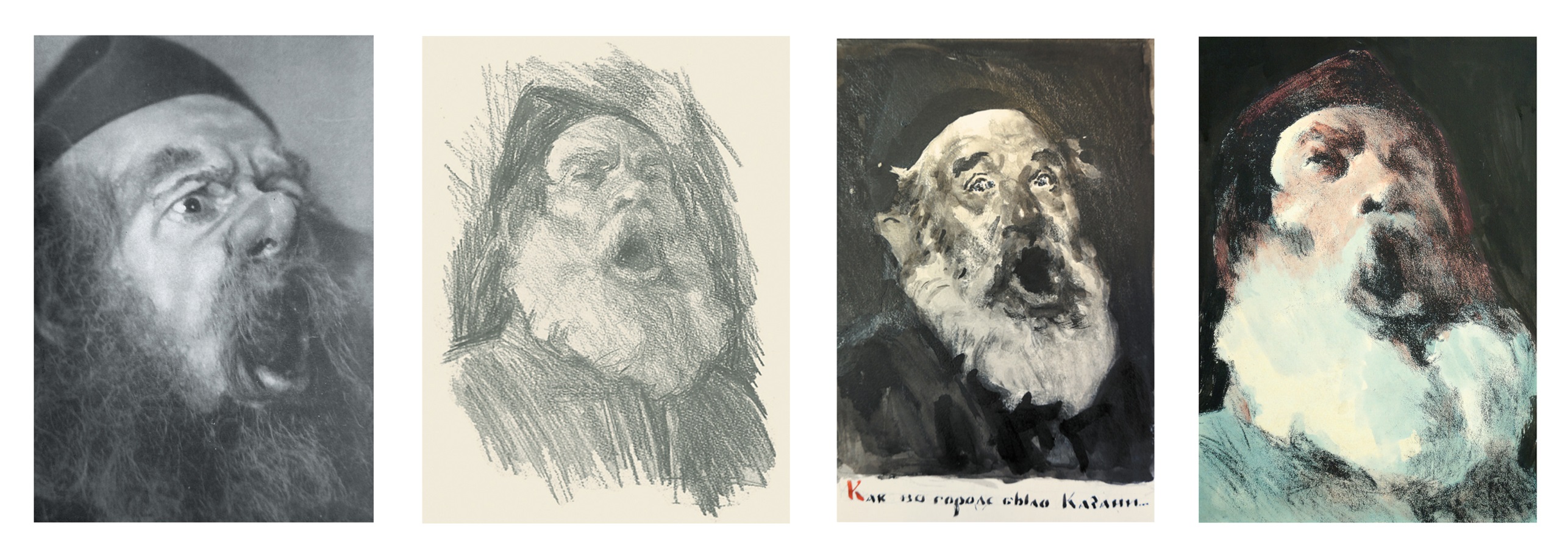

Полосная иллюстрация на этот сюжет представляет собой многофигурную композицию, в которой Григорий, читающий указ, окружен двумя приставами и иноками Варлаамом и Мисаилом, сопровождающими его в Литву. При том, что внимание всех действующих лиц сосредоточено на указе, художник использует активную динамику ракурсов персонажей. Светотеневая моделировка фигур объединяет действующих лиц и создает целостное ощущение. Изобразительный эффект обостряет сочетание размытых по краям пятен, сделанных кистью, и жестких линий, уточняющих формы и объемы, начерченные пером. Когда Е.А. Кибрик работал над образом Варлаама – странствующего монаха, в котором ощущается дремучая сила и широкая душа, он, создав в воображении приблизительный образ, искал жизненный прототип инока. В результате моделями художнику послужили два старичка небольшого роста и непримечательной внешности. Е.А. Кибрик был убежден в том, что образу необходимо изначально сформироваться в воображении художника и лишь затем появиться на бумаге. Одного из прототипов он нашел на базаре, тот продавал корзину чеснока. Второго художник встретил на улице.

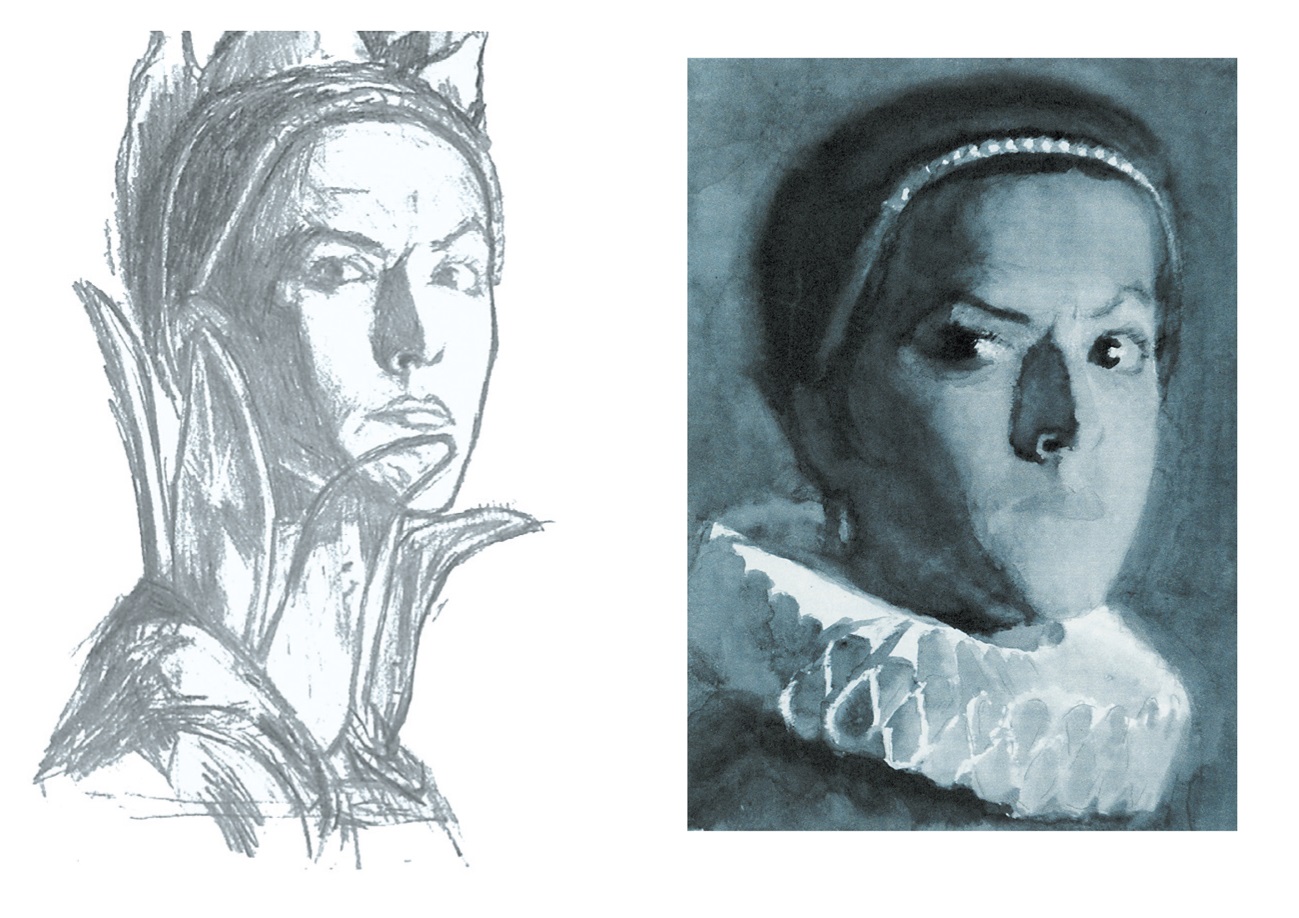

В иллюстрации «Ночь. Фонтан в саду» раскрываются новые стороны характера героя. Перед нами предстает совершенно обновленный художественно-графический образ мужчины в ожидании своей возлюбленной. Меняются и черты, определяющие характер речи Самозванца, несколько лет прожившего в Польше и теперь выдающего себя за царевича Димитрия. Встреча у фонтана дала Е.А. Кибрику колоссальные возможности, поскольку в этом эпизоде явлены истинные качества каждого из героев. Лиризм, впервые появляющийся в таком объеме лишь здесь, отражает представления о Лжедмитрии самого автора трагедии: «Любовь весьма подходит романтическому страстному характеру моего авантюриста» [Пушкин 1996, с. 481]. Избалованная и расчетливая польская аристократка Марина Мнишек поражена и порицает Димитрия за то, что он не сумел скрыть от нее свой обман. В Марине Мнишек, единственном женском образе в галерее психологических портретов, созданных к «Борису Годунову», художник раскрывает перед зрителем редкий тип честолюбивой женщины. «Для образа Марины, освещенной луной, – вспоминал Е.А. Кибрик, – я рисовал разных девушек. Марина у Пушкина волевая, рассудочная, готовая ни перед чем не остановиться в своем страстном желании стать русской царицей. Для ее образа у меня не было основной модели, хотя рисовал я многих и многих. Он сложился как-то сам собой» [Кибрик 1984, с. 186]. Графическими интонациями и смысловыми оттенками Кибрик добивается необходимого прочтения образа Марины. Все внимание приковано к устремленному на Самозванца взгляду, полному гнева, честолюбивых помыслов, злобы и раздражения. Вводя активную светотень, Е.А. Кибрик выявляет абрис лица белым кружевным воротником.

Особое внимание график уделяет сцене с второстепенным, но очень важным для сюжетной линии трагедии персонажем – юродивым Николкой. Изображая обличителя царя Бориса как убийцы царевича Димитрия и глашатая Божией воли, Е.А. Кибрик выделяет Юродивого из народной толпы, отводя особое место и особое значение как личности блаженного, так и его роли в трагедии. В одной из глав «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина было сказано: «Тогда же был в Москве Юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость: с распущенными волосами ходя по улицам нагой в жестокие морозы, он предсказывал бедствия и торжественно злословил Бориса; а Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа, или веря святости сего человека» [Карамзин Н.М. История государства Российского. Том X]. Не надеясь на искупление своей вины перед Богом, царь взывает к Юродивому: «Молись за меня, бедный Никола» [Пушкин 1965, с. 113]. Эпизод приобретает кульминационный характер: в трагической глубине сцены и обвинении Юродивым царя в кровавом преступлении против царевича Димитрия отражается совесть народа. И здесь иллюстрация становится откликом на слова – на бумаге рождается кибриковское понимание образа Юродивого, балансирующего на тонкой грани между безумием и святостью. Художник видел в его фигуре олицетворение народной правды, несгибаемого духа, торжествующего над жалкой внешностью.

Это внутреннее содержание образа Е.А. Кибрику пришлось искать до тех пор, пока он случайно не встретил на улице своего давнего знакомого – даровитого молодого ученого-филолога, в глазах которого он нашел то неуловимое, чего не хватало для искомого образа. Так появился на свет незабываемый художественно-графический облик героя с огромными глазами, в которых зрителю открывается живая и трепетная душа.

В заключительном полосном портрете государя «Умирающий Борис» мастер книжной графики со всей мощью художественного образа воплощает скорбь об уходящей жизни и ощущение ужаса, пронизывающего все его существо. Перед зрителем возникает образ человека глубоко несчастного, одержимого муками совести. При всей трагичности портрета в умирающем Годунове проступает сила человека, которого боялись, мощь самодержца, которого ненавидел народ. Но и в иных иллюстрациях, главной фигурой которых становится Борис Годунов, Е.А. Кибрик приоткрывает читателю внутренний мир царя и воплощает мысли великого поэта.

На протяжении всего творческого пути художник стремился воплотить в цельных и глубоких образах литературных героев философские идеи, проникнутые гуманизмом и любовью к человеку. Над «Борисом Годуновым» Е.А. Кибрик работал шесть лет (1959–1964), пером и кистью добиваясь той самой целостности, многоплановости содержания и полифонии форм, к которым он стремился всю свою творческую жизнь.

Серия иллюстраций к трагедии А.С. Пушкина стала для Е.А. Кибрика своеобразной кульминацией самовыражения. Проявилась глубина образов и полнота понимания художником человеческих характеров. Необходимо еще раз отметить, что при такой реалистической манере исполнения в сочетании с глубоким образным обобщением стирается грань самого понятия «иллюстрация». Каждый из портретов героев пушкинской трагедии может восприниматься как станковый лист и самостоятельное произведение. Психологический портрет персонажей «Бориса Годунова» является своеобразным ядром, концентрирующем в себе проблематику исторических событий.

Для Е.А. Кибрика создание характера является основополагающим понятием в эстетике драмы и величайшим творческим достижением. Это мощное художественнообразное раскрытие не только тематического диапазона пушкинской трагедии, но и драматической истории страны в целом [Чичварина 2018, с. 369].

Литература

- Анненков 2014 ‒ Анненков П.В. Жизнь и труды Пушкина. Лучшая биография поэта. М.: Эксмо, 2014.

- Бонди 1934 ‒ Бонди С.М. Историко-литературные опыты Пушкина. М.: Журнально-газетное объединение, 1934.

- Карамзин ‒ Карамзин Н.М. История государства Российского. Том X. СПб: Типография Надеждина, 1824.

- Кибрик 1984 ‒ Кибрик Е.А. Работа и мысли художника. М.: Искусство, 1984.

- Пушкин 1960 ‒ Пушкин А.С. Борис Годунов. Собр. соч. В 10 т. Т. 4. Драматические произведения. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960.

- Пушкин 1962 ‒ Наброски предисловия к трагедии «Борис Годунов» // Пушкин А.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 6. Критика и публицистика. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962.

- Пушкин 1962 ‒ Письмо к издателю «Московского вестника» // Пушкин А.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 6. Критика и публицистика. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962.

- Пушкин 1965 ‒ Пушкин А.С. Борис Годунов. М.: Детская литература, 1965.

- Пушкин 1966 ‒ Пушкин А.С. Наброски предисловия к «Борису Годунову» // Пушкин А.С. Борис Годунов. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический Проект», 1996.

- Скрынников 1979 ‒ Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М.: Наука. 1979.

- Скрынников 1990 ‒ Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. Новосибирск.: Наука. Сиб. отделение, 1990.

- Чичварина 2018 ‒ Чичварина О.Г. Экспериментальный парадокс Евгения Кибрика. Неизвестные аспекты творчества художника. М: Светалина, 2018.

References

- Annenkov, P.V. (2014), Zhizn’ i trudy Pushkina. Luchshaya biografiya poeta [Life and works of Pushkin. The best biography of the poet], Eksmo, Moscow, Russia.

- Bondi, S.M. (1934), Istoriko-literaturnye opyty Pushkina [Historical and literary experiments of Pushkin], Zhurnal’no-gazetnoe ob’edinenie, Moscow, USSR.

- Karamzin, N.M. (1824), Istoriya gosudarstva Rossijskogo [History of the Russian state], Vol. 10, Tipografiya Nadezhdina, St. Petersburg, Russia.

- Kibrik, E A. (1984), Rabota i mysli hudozhnika [The work and thoughts of an artist], Iskusstvo, Moscow, USSR.

- Pushkin, A.S. (1960), Boris Godunov, Sobranie sochinenii [Collected works], in 10 volumes, Vol. 4, Dramaticheskie proizvedeniya [Dramatic works], Gosudarstvennoe izdatel’stvo hudozhestvennoj literatury, Moscow, USSR.

- Pushkin, A.S. (1962), Nabroski predisloviya k tragedii “Boris Godunov” [Sketches of the preface to the tragedy “Boris Godunov”], Sobranie sochinenii [Collected works], in 10 volumes, Vol. 6, Kritika i publicistika [Criticism and Journalism], Gosudarstvennoe izdatel’stvo hudozhestvennoj literatury, Moscow, USSR.

- Pushkin, A.S. (1962), Pis’mo k izdatelyu “Moskovskogo vestnika” [A letter to the publisher of the “Moskovsky vestnik”], Sobranie sochinenii [Collected works], in 10 volumes, Vol. 6, Kritika i publicistika [Criticism and Journalism], Gosudarstvennoe izdatel’stvo hudozhestvennoj literatury, Moscow, USSR.

- Pushkin, A.S. (1965), Boris Godunov, Detskaya literatura, Moscow, USSR.

- Pushkin, A.S. (1996), Sketches of the preface to “Boris Godunov”, Boris Godunov, Gumanitarnoe agentstvo “Akademicheskij Proekt” [Academic Project Humanitarian Agency], St. Petersburg, Russia.

- Skrynnikov, R.G. (1979), Boris Godunov, Nauka, Moscow, USSR.

- Skrynnikov, R.G. (1990), Samozvancy v Rossii v nachale XVII veka. Grigorij Otrep’ev [Impostors in Russia in the early 17th century. Grigory Otrepiev], Nauka (Siberian Branch), Novosibirsk, USSR.

- Chichvarina, O.G. (2018), Eksperimental’nyj paradoks Evgeniya Kibrika. Neizvestnye aspekty tvorchestva hudozhnika [The experimental paradox of Evgeny Kibrik. Unknown aspects of the artist's work], Svetalina, Moscow, Russia.

Авторы статьи

Ольга Г. Чичварина, кандидат искусствоведения, член творческой комиссии по искусствоведению и художественной критике, помощник председателя по организационным вопросам Союза художников России, Москва, Россия; 101000, Россия, Москва, ул. Покровка, д. 37, стр 1, sekret-shr@mail.ru; svetalina.info@yandex.ru

Author Info

Olga G. Chichvarina, Cand. of Sci. (Art History), Member of the Creative Commission on Art Criticism, Assistant to the Chairman for Organizational Matters, Union of Artists of Russia, Moscow, Russia; 37 Pokrovka St, 1, 101000, Moscow, Russia; sekret-shr@mail.ru; svetalina.info@yandex.ru