Мифологичность в искусстве Йозефа Бойса

Евгения В. Орлова

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, ew-orlowa@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена проблеме формирования субъективной мифологии в искусстве ФРГ 1970–1980-х годов. На примере творчества Йозефа Бойса анализируется особенность коммуникативно-языковых форм искусства постмодерна. Художественная практика немецкого художника была связана с ролевой игрой и иронией. В образе миссионера «духовного искусства» он воплотил в творчестве представление о некой новой модели мира – мифической «Евразии». В своих арт-объектах художник стремился достичь знаковости, а в высказываниях – метафоричности. Свое искусство он активно популяризировал как в художественном, так и в широком общественном пространстве.

Ключевые слова:

миф, семиотика, субъективность, знак, постмодерн, Ролан Барт, Курт Хюбнер, Йозеф Бойс, Евразия

Для цитирования:

Орлова Е.В. Мифологичность в искусстве Йозефа Бойса // Academia. 2025. № 3. С. 300–300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

The Mythological Experience in the Art of Joseph Beuys

Evgenia V. Orlova

Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, ew-orlowa@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the problem of formation of subjective mythology in the art of the FRG in the 1970‒1980s. Using the example of the works of Joseph Beuys, the peculiarity of communicative-language forms of postmodern art is analyzed. The artistic practice of the German artist was associated with role-playing games and irony. In the image of a missionary of “spiritual artˮ, he embodied in his work the idea of a new model of the world ‒ mythical “Eurasiaˮ. His art objects are symbolic signs, and his statements are metaphors. He actively popularized his art both in the artistic and in the wider public space. Iconographic and semiotic research methods were used in this work.

Keywords:

myth, semiotics, subjectivity, sign, postmodern, Roland Barthes, Kurt Hübner, Joseph Beuys, Eurasia

For citation:

Orlova, E.V. (2025), The Mythological Experience in the Art of Joseph Beuys”, Academia, 2025, no 3, рр. 300−300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Публикация основана на методологических подходах крупных западных философов в контексте метафизико-семантических, структуралистских и постструктуралистских теорий. Важное значение придавал мифу немецкий философ Курт Хюбнер («Истина мифа», 1985), который категорически протестовал против наименования его некой сказкой [Хюбнер 1996, с. 3]. Ученый характеризовал миф как субъективный опыт восприятия реальности и способ мышления, ведущий к знанию. Среди многих интерпретационных концепций мифа Хюбнер указал на аллегорический и эвгемерический подходы, ведущие к повышенной субъективности и психологичности. Если в аллегорическом рассмотрении миф может быть понят словно персонификация природных сил, то эвгемерический принцип предполагал обожествление исторических героев. Есть и другие концепции, которые видят в мифе красивую поэзию, либо иначе – некую «болезнь языка». К примеру, так случается, когда нарушается языковая гармония, и отдельные слова стремятся получить самостоятельность, превратиться в «имена» неких мифологизированных персонажей. Также небезынтересна ритуально-социологическая концепция, рассматривающая миф в контексте обычаев индивидуальной и общественной жизни, – будто особую форму бытия. Отдельного внимания, по мысли Хюбнера, также заслуживают психоаналитический, трансцендентальный, структуралистский и другие подходы к пониманию мифа, имеющие одновременно достоинства и недостатки. Свое исследование ученый подытожил вопросом, который уже давно завис в воздухе, – «как обстоят дела с обоснованием мифа, с доказательством его истинности»? Он указал на многие безуспешные попытки современного Запада устранить «мифическое» ради научной и философски обоснованной картины мира [Хюбнер 1996, c. 81].

Французский философ Ролан Барт в своем сочинении «Мифологии» (1957) рассмотрел миф как семиотическую систему, а также выявил его структуру и диалектику. По сравнению с обычным повседневным языком, миф представляет иную языковую систему, которая покрывает более обширное пространство «смыслов». Для своей расшифровки миф требует погружения в глубинные пласты «значений» [Барт 2008, c. 271–274]. Миф – это своего рода метаязык, который надстраивается над семиотической системой языка объективной реальности. Миф способен изменить смысловые значения предметов и явлений реального мира. Рассмотрев многообразные политические, социальные и культурные явления современности, Барт обосновал, что реальность в них оказывается «вычищена, отделена от нас вековыми напластованиями метаязыка» [Барт 2008, c. 27]. Ученый аргументировал, что «миф» может иметь неограниченное число «смыслов», направленных в Историю.

Одним из первых к смене культурно-мировоззренческой парадигмы призвал Жан Франсуа Лиотар. Философ указал на многообразие локальных областей познания в современном ему мире, когда никто не владеет целым и исследование раскалывается на части. В эпоху постмодерна невозможно сохранить господство какого-либо универсального метаязыка. По Лиотару, перспектива всякого исследования состоит в признании легитимности языковых игр, связанных с перформативным стилем мышления. «Именно с перформативностью и имеет дело постмодернистский мир», ‒ резюмировал Лиотар [Лиотар 1998, с. 99–100].

Мифологичность эпохи постмодерна, связанная с особой «системой мышления и опытом» искусства, была основана на ярко выраженной субъективности, а также бегстве из реальной действительности. Здесь принципиально важен анализ теорий и произведений художника. Показательны высказывания и интервью Йозефа Бойса. Его манифест под названием «Призыв к альтернативе» представил собой довольно пафосное и в какой-то степени запутанное литературное произведение. Бойс писал о проблемах, которые характерны для его времени: военная угроза, экологический и экономический кризисы, а также кризис в личностном самоощущении эгоистически настроенного человека [Бойс 2012, с. 75–79].

Художник доказывал опасность любой формы проявления политического насилия и всех авторитарных систем, в том числе капитализма и коммунизма. Вместе с тем, он вдруг неожиданно поддержал компартию Италии в связи с ее положительным высказыванием о «проекте альтернативы», который был «исходящим из человека» [Бойс 2012, с. 76].

Возникает вопрос: какое значение для Бойса имел его собственный текст? Какое мифическое содержание из него следует? Бойс писал о некой «революции понятий», в связи с чем включил в свой манифест многочисленные ссылки на антропософскую концепцию мироустройства. Из его текста следовало, что он призывал к созданию «Свободного международного университета», который хотел возглавить сам. Художник предложил утопический проект некой «альтернативы», по которому каждый человек является художником «социальной скульптуры», – так метафорически он именовал социум. Он предложил некий мифический путь творческого воплощения образа «Евразии», который будет рассмотрен в представленном ниже исследовании.

Немецкая художественная критика с особой внимательностью воспроизвела многие события творческой биографии Бойса, а также процитировала воспоминания его друзей и близких. По общему мнению, в том числе его супруги – Евы Бойс, – он был художником, который участвовал во многих общественных мероприятиях, однако, его можно назвать «шифром, загадкой, совершенно независимым» от сферы политики [Art. Das Kunstmagazin April 2021, pp. 78–87]. Он прослыл среди своих друзей ярким индивидуалистом [Stachelhaus 1991, р. 22]. Бойс может быть назван художником, который положил начало традиции индивидуального мифотворчества в немецком искусстве 1970–1980-х годов.

В 1950-х годах тридцатилетнего Йозефа Бойса было легко принять за меланхоличного романтика, если судить по одной из его фотографий, сделанной в Клеве, в мастерской приятеля и тоже художника – Ханса Ламерса. Однако, несмотря на свой еще сравнительно молодой возраст Бойс выбрал для себя образ пастыря, волшебника и сказочника, который будто бы сошел со страниц юнговских сочинений. Немецкий мастер создал свой собственный художественный язык, который оказался характерной формой творческой коммуникации для эпохи постмодерна.

В свое время Юнг обратил внимание на непременного персонажа многих народных сказок – некоего старца, который задается вечным вопросом: «Кто? Почему? Откуда и куда?». Такой мудрец всегда был призван воплотить в себе «своеобразные черты личности», собранной одновременно в добре и зле. Фольклорный герой, как написал Юнг, мог неожиданно вмешаться в событийную канву повествования, чтобы невероятным образом – с помощью колдовской силы – обрести удачу и счастье: и такой образ старца является неизбежным, как «спонтанная объективация архетипа» [Юнг 1995, c. 342]. Мудрый старец, как написал Юнг, должен «побуждать к размышлениям», и воплощать собой знание, ум, интуицию [Юнг 1995, c. 342–343]. По Юнгу, духовное устроение наставника проявляется через лучшие моральные качества – «благожелательность и готовность помочь».

Итак, в искусстве 1960‒1970-х годов Бойс предстал в роли юнговского мудреца: он позиционировал сам себя так, будто нашел особое магическое «средство» социальной терапии человека. Бойс погрузился в искусстве в некое мифологическое пространство, которое синтезировало Природу и Историю. Его память хранила глубоко личные детские и юношеские воспоминания, а также болевой опыт истории – трагедии Второй мировой войны, в которой ему довелось участвовать. Со временем, он сам как творческая личность будет мифологизирован художественной критикой. Так автобиографическое повествование о его тяжелом ранении в Крыму и чудесном спасении благодаря кочевникам-татарам – посчитают абсурдной выдумкой или даже болезненным сновидением [Art. Das Kunstmagazin 2010 September, pp. 18–33].

Итак, в искусстве 1960‒1970-х годов Бойс предстал в роли юнговского мудреца: он позиционировал сам себя так, будто нашел особое магическое «средство» социальной терапии человека. Бойс погрузился в искусстве в некое мифологическое пространство, которое синтезировало Природу и Историю. Его память хранила глубоко личные детские и юношеские воспоминания, а также болевой опыт истории – трагедии Второй мировой войны, в которой ему довелось участвовать. Со временем, он сам как творческая личность будет мифологизирован художественной критикой. Так автобиографическое повествование о его тяжелом ранении в Крыму и чудесном спасении благодаря кочевникам-татарам – посчитают абсурдной выдумкой или даже болезненным сновидением [Art. Das Kunstmagazin 2010 September, pp. 18–33].

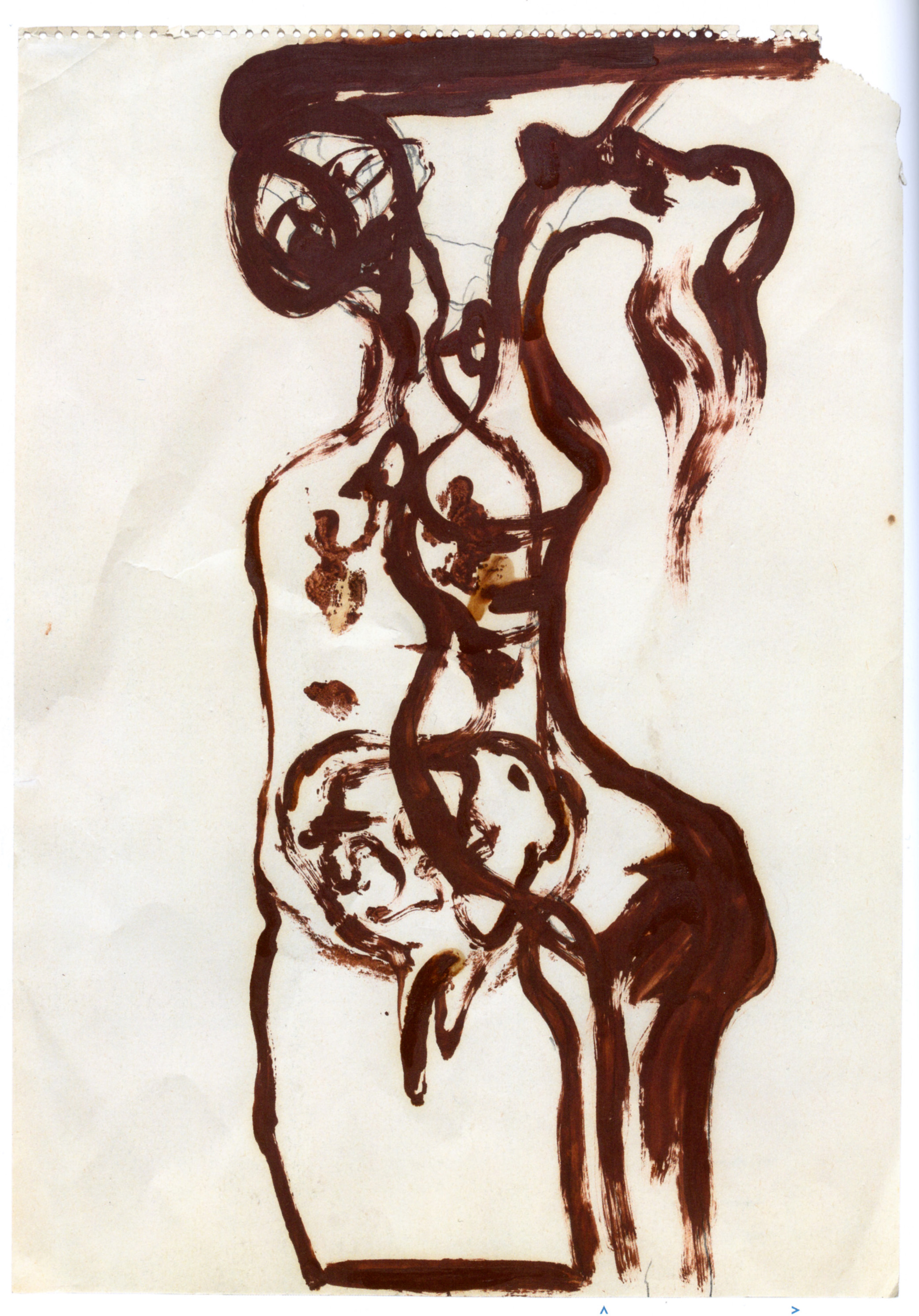

И тем не менее, рассказ Бойса о ворожбе, шаманстве и его неожиданном исцелении через гомеопатию, жир, войлок – лег в основу всего его будущего творчества. Так появился «Войлочный костюм» (1970, коллекция Райнхарда Шлегеля, Берлин), а также многие другие арт-объекты из органических материалов (ил. 1).

В 1946 году Бойс поступил в Государственную художественную академию Дюссельдорфа. Когда в начале 1950-х годов Бойс погрузился в творческий процесс, он стоял на совершенно новой для себя самого мировоззренческой основе. Художник превратился в неистового защитника идеи пацифизма и начал создавать мемориалы. Так, появился проект неосуществленного памятника жертвам бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Тогда – в 1957 году – ему не удалось победить в международном конкурсе. Вскоре он создал другой мемориал – в общине Бюдерих близ Дюссельдорфа, который посвящался погибшим в Первой и Второй мировых войнах (1959).

Первые графические произведения Бойса можно было интерпретировать согласно традициям мифологического искусства, когда изображенные символы были полуабстрактны и предельно символичны. Появлялись странные видения: сине-зеленые кубики «татарских домиков», либо обнаженные женские фигуры (рисунок «Лежащая с ульем», 1952, из серии «Внутренняя Монголия», 1950-е). Вскоре он представил арт-объекты из жира и войлока – материалов, которые для художника были связаны с идеей потенциального развития мощной тепловой энергии.

Бойс демонстрировал арт-объекты из органических материалов, инсталлированные в виде знаков, в условно-символической системе координат. Он появлялся в современном арт-пространстве в сценическом амплуа шамана, вернее, пастыря, которому посвящались многие его полуабстрактные рисунки, к примеру, произведение под названием «Танец шамана» (1964, Государственные художественные собрания Дрездена, Гравюрный кабинет, коллекция Э. Бастиана) (ил. 2) Однако у него не было намерения всерьез изображать шамана или буквально воссоздавать какие бы то ни было исторические и фольклорные образы. Всякая экзальтация переживаний была чуждой художнику. В поиске адекватной для своего времени формы творчества, Бойс пришел к выбору интеллектуального, доходящего до философско-понятийной отвлеченности коммуникативного языка. Художник в полной мере воплотил идейную проблематику своего времени – эпохи постмодерна, когда востребованной предпосылкой искусства стали ирония и сарказм.

В войлочной шинели, фетровой шляпе и молодежных джинсах Бойс выглядел исключительно современным шаманом. Его сценический костюм играл знаковую роль в его выступлениях как «боевые доспехи» нового Дон Кихота. Бойс назначил самого себя художественным миссионером, спасающим все человечество от любой формы диктатуры и тоталитаризма. Как свидетельствовали его друзья – он производил впечатление компетентного, упрямого, напористого и даже деспотичного человека: «и в каждой области он доминировал» [Stachelhaus 1991, pp. 64–66].

Творчество Бойса трудно соотнести с какой-либо определенной философской традицией. Все культурно-исторические реминисценции в его искусстве интерпретировались обобщенно, как мировой разум и мудрость: от ворожбы татарских целителей, алхимии до философии Канта, Штайнера и Ницше. Так об Иммануиле Канте он вспоминал в связи с желанием всегда «публично пользоваться собственным разумом, а не идти на поводу у кого бы то ни было» [Stachelhaus 1991, p. 76].

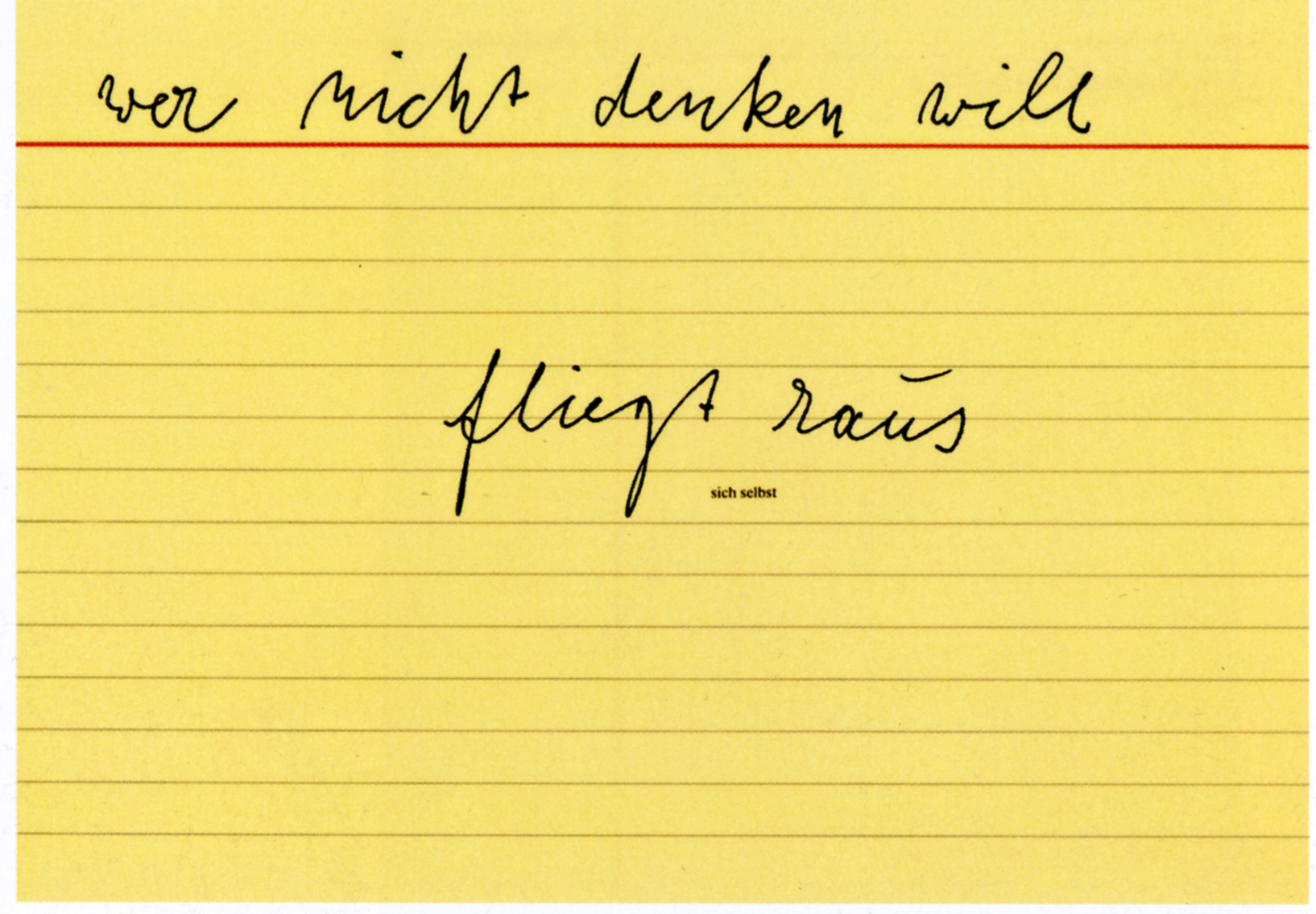

Неслучайно один из его ранних рисунков назывался «Мышление» (Коллекция «Йозеф Бойс – Ева, Венцель, Джессика Бойс», издательство «Билд-Кунст», Бонн). В 1977 году одна из повседневных «записок самому себе», которую Бойс вместе со своим кёльнским другом Клаусом Штэком растиражировал в виде открытки, провозгласила: «кто не хочет думать, тот вылетает» (Коллекция “Artists Rights Societz”, ARS, Нью-Йорк, “VG Bild-Kunstˮ, Бонн) (ил. 3).

Итак, в творческом мышлении Бойса важнейшую роль сыграли вовсе не рациональность и логика, а, наоборот, его индивидуальный и предельно мифологический опыт восприятия мира. И мастер странных инсталляций – из жира и войлока, – признавал, что зритель стоит перед чем-то совершенно чуждым рациональному сознанию. Наоборот, здесь требуется вспомнить доисторическую мета-науку – от мистики средневекового эзотерика Мейстера Экхарта до теософии Рудольфа Штайнера. Бойс хотел убедить своего зрителя в мысли, что именно благодаря современному искусству человек способен воспарить к «Духу». Истину мифа художник видел в способности распознать «внутреннюю силу» и «жизненную философию» многообразных природных явлений: земли и глины, воды, небесной молнии, растительной органики, зверей и птиц.

Антропософия Рудольфа Штайнера (Штейнера) – австрийского философа, эзотерика и оккультиста – увлекла художника особым образом, и много больше, чем остальная философская мудрость. Ведь Штайнер призывал к такому искусству, которое способно проявить «жизнь Духа». Значит, искусство должно быть наделено важной просветительской функцией, и вести к духовному развитию народов.

Характерно, что Штайнер иронично оспаривал всякий взгляд «вниз» – на материю, и призывал устремиться «на верх», к «Духу». Неслучайно, Штайнер, вспоминая высказывание Канта – «дайте мне материю, и я создам из нее мир», иронически усмехнулся: «Ну, вы можете долго давать ему ее, эту материю, и вы можете быть абсолютно уверены, что он не сделал бы из нее никакого мира, так как из материи нельзя создать мир» [Штайнер 2022, c.110]. В своих лекциях Штайнер много говорил о «способе» действия космического «Духа Вселенной». Дух проявляет себя в элементах природы – земле, камне, воде, воздухе, отраженном землей свете. При всем том, философ признавал, что Запад более материален, чем Восток, где излучение света всегда более значимо. К примеру, он написал, что на Востоке – «<…> у русских, у славян, дух народа действует через свет» [Штейнер, 1997, с. 35]. И в таком особом вибрирующем свете будто бы действует сам дух народа. Мыслитель с большим вдохновением рассказывал: «На Востоке излучает уже сама русская почва, оплодотворенная солнечным светом. И русская народная душа <…> просто чувствует жизнь, излучаемую светом». [Штейнер, 1997, с. 41]. Следуя воззрениям австро-немецкого философа, в «теле» русской народной души содержится не только свет, реющий над землей, но более того – свет «существующий повсюду», то есть свет всей Вселенной. Ведь русская народная душа, как предположил Штайнер, имеет «ранг Архангела, а Архангел не прикован к месту, он – существо надпространственное» [Штейнер, 1997, с. 41–42].

Восток казался Штайнеру преисполненным особой «духовности», в то время как Запад характеризовался им более восприимчивым ко всему «материальному». В сравнении с Востоком, проявление вселенского «Духа» на Западе, к примеру, в немецкой культуре обусловлено особой подвижностью «народной души», которая постоянно находится в движении: она легко спускается из сферы духовной, с тем, чтобы снова вернуться на высоту, и оказаться опять в духовных высях: «Это движение в том и другом направлении составляет характерную черту немецкого народного Духа» [Штейнер, 1997, c. 51]. Так, Штайнер подвел итог, что Востоку и Западу будет во благо совместное духовное развитие, чтобы «основать культуру» созидательного Будущего.

Сочинения Штайнера захватили Бойса в связи с призывом к поиску подлинно «духовного» искусства. Спустя примерно полвека после высказанной Штайнером в 1920-х годах идеи о «мировой миссии искусства», Бойс отважно взялся исполнить эту ответственную «миссию». В своих творческих акциях конца 1960-х – начала 1980-х годов он хотел создать особое творческое пространство «духовной Евразии», которая была связана с мыслями о миротворчестве, социальном благополучии и формировании культуры всеобщего созидания.

Бойс был одержим идеей мессианского предназначения художника, который призван открыть нечто «духовно-сущностное». При этом следует заметить, что Бойс, хотя и происходил родом из католической семьи, был совершенно нецерковным человеком. Его «духовно-сущностное» выросло, прежде всего, из штайнеровской эзотерики.

В творчестве Бойса шерстяная одежда, символизирующая то ли броню, то ли пастырское одеяние, может рассматриваться как семиотический элемент коммуникативного языка художника. Наряду с войлоком, жир также обнаруживал себя наглядным знаком ментального посыла к «социальной скульптуре», когда сам человек является скульптором социального организма. В энвайронменте Йозефа Бойса «Комната 563×491×563 с жировыми углами и разорванными шлангами воздушных насосов», который демонстрировался с июля по сентябрь 1968 года на Ежегодной выставке Немецкого союза художников в Нюрнберге, войлок и жир рассматривались как символические знаки «духовного». Впоследствии произведение стало известно по фотографии Уте Клопхаус.

Бойс неоднократно учреждал различные демократические организации – союзы, сообщества, фонды – в Касселе на выставке «Документа 5» он развернул деятельность информационного бюро собственной «Организации за прямую демократию путем волеизъявления народа» (1972), а на выставке «Документа 6» провозгласил о создании «Свободного института креативности и междисциплинарных исследований» (1977). Художник хотел запустить сам процесс демократизации общественного сознания через открытость и публичность университета, в частности, Художественной академии Дюссельдорфа.

Так, 11 октября 1972 года он провел акцию с мирной оккупацией секретариата Художественной академии Дюссельдорфа. Затем последовало его увольнение, и спустя некоторое время – реабилитация. Фотограф Эрнст Наннинг сделал снимок улыбающегося Йозефа Бойса, который в сопровождении полиции выходит из здания Художественной академии. Впоследствии фотоснимок, который запечатлел это событие, Бойс снабдил саркастичной подписью «Демократия – это весело!» и растиражировал как открытку через издательство «Штэк» («Edition Staeck») в Гейдельберге. С Клаусом Штэком и Герхардом Штайдлом художник много сотрудничал над такими открытками: этими издателями он активно обменивался творческими идеями, и запускал их «в тираж».

Став учредителем нескольких молодежных сообществ, он почти каждое из них с веселым задором именовал весомым словом «партия». В 1977 году, во время проведения выставки «Документа 6» в Касселе, Бойс организовал увлекательный перформанс с демонстрацией некоего механизированного агрегата в виде загадочной медогонки. Акция называлась «Медовый насос на рабочем месте». Речь шла о только что созданном художником «Свободном институте креативности и междисциплинарных исследований». Мед всегда был для него ярким символом ментальной и творческой силы.

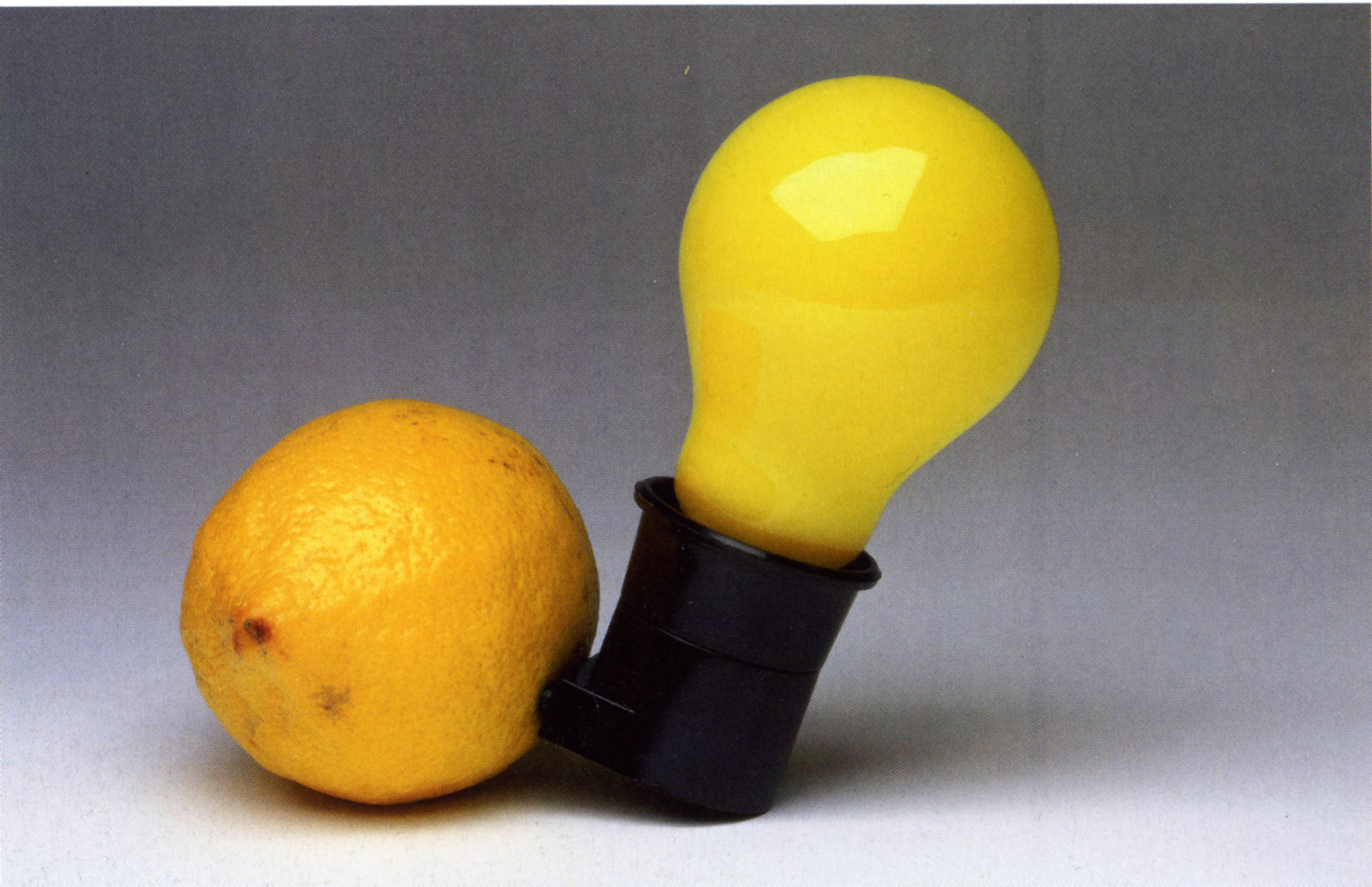

В 1970-е годы Бойс активно популяризировал утопический проект государства «Евразия». Мифическая «Евразия» воплощала в себе некое миротворческое пространство, где царствует достоинство, разум, свобода и демократия – подлинное топливо жизни, словно положительный электрический заряд. И Бойс, как знамение грядущих перемен, демонстрировал электрическую лампочку, из которой произрастал ярко-желтый лимон («Батарейка Капри», 1985, коллекция Р. Шлегеля, Берлин) (ил. 4). Он считал, что подобным образом загорается и мысленная энергия – как некая положительная созидательная энергия, способная кристаллизоваться в структуре новых социальных отношений.

В 1970-х годах Йозеф Бойс регулярно участвовал в общественной жизни ФРГ. На политической арене страны протестный дух художника пришелся «ко времени». Он был ярким активистом, который хотел изменить общественное самосознание, быть может, даже государственную систему – капитализм, коммунизм, политические партии и многое другое. И его важнейшей задачей было создавать такое искусство, которое способно превратится в особую форму творческой коммуникации с яркой социально-общественной значимостью. В 1976 году Бойс баллотировался на федеральных выборах в Бундестаг как главный кандидат земли Северный Рейн – Вестфалия и как прямой кандидат от основанного им «Сообщества действий независимых немцев» (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher», AUD). Однако его призыв к «деятельности» за самостоятельность творческого мышления не вызвал поддержки избирателей.

В поиске новых форм творческой коммуникации Бойс неизменно выступал публично. В коммуникативном языке, который он создал, преобладала антропософская «лексика». Бойс излагал свою субъективную теорию искусства, используя такие термины, как творение, воплощение, духовные и космические существа, искупление, исцеление, примирение… И здесь вновь просматривается влияние сочинений Рудольфа Штайнера, в том числе идеи о реинкарнации [Art. Das Kunstmagazin 2021 April, p. 78]. Как показывает семиотический анализ, коммуникативный язык художника был изначально сферой мифических значений. Ролан Барт однажды написал, что «миф – это деполитизированное слово. Разумеется, политику здесь нужно понимать в глубоком смысле слова, как всю совокупность человеческих отношений…» [Барт 2008, с. 29].

Форма творческой коммуникации Бойса, основанная на некоем субъективном мифическом опыте, неминуемо переворачивала реальный образ мира в утопию. Художник заявлял, что, «следуя своей концепции искусства», хочет «оставить след во всех сферах жизни» [Art. Das Kunstmagazin 2021 April, p. 39]. Он каждый раз стремился объяснять значения вещей через самодовлеющее и невыразимое значение сил Природы, Микро- и Макрокосмоса. И вместо образа реальности в искусстве конструировалась утопическая модель «Евразии», наполненная отсылками к вечным природным, историческим и архетипическим смыслам. Бойс также провозглашал «отречение от прошлого», «прорыв в новое социальное будущее» и «путь к сосуществованию» через преодоление диктатуры различных государственных систем [Бойс 2012, c. 75–79]. Тезисы излагались в вышеупомянутом пацифистском манифесте «Призыв к альтернативе», напечатанном в немецкой газете «Франкфуртер Рундшау» в 1978 году. Страницу из газеты он сопроводил личной подписью и растиражировал как самоценное произведение (Призыв к альтернативе, 1979, издательство Edition Dietmar Schneider, Кёльн, Гейдельберг).

Его лексика, – обобщенная и предельно «размытая», – представляла собой художественный «эксперимент». Мастер пытался создать новую творческую идеологию, проистекающую из сугубо личного мифологизированного опыта. В основе его жизненной философии, которая постулировала универсализм, лежал очевидный уход в сферу морали и этики. Как справедливо написал Ролан Барт, общество «интересует в мифе не истинность, а применимость…» [Барт 2008, с. 307].

Когда творческий акционизм Бойса оказался востребованным во время предвыборной кампании «зеленых», была очевидна эфемерность и кратковременность их сближения. На непродолжительное время их объединили ораторский пыл, воззвания к пацифизму, обличение ядерной модернизации Европы, желание создать некую политическую альтернативу, и, наконец, вопросы экологии. Бойс воспринял «зеленых» как своего рода будущую антипартию, чья социально-политическая критика совпала с его собственным революционным настроем. Он стал автором плаката предвыборной кампании «зеленых» (1979), а также принял участие в учредительной конференции будущей партии, которая состоялась в 1980 году в Карлсруэ. Однако метафорические высказывания и художественные инсталляции Бойса, воплотившие бесконечные «оглядки» на антропософские «смыслы» оказались малопонятными. «Бойсовский» способ коммуникации был совершенно непригоден в повседневной жизни – невозможно заменить язык объективной реальности на язык мифологический, включающий пласт архетипических значений.

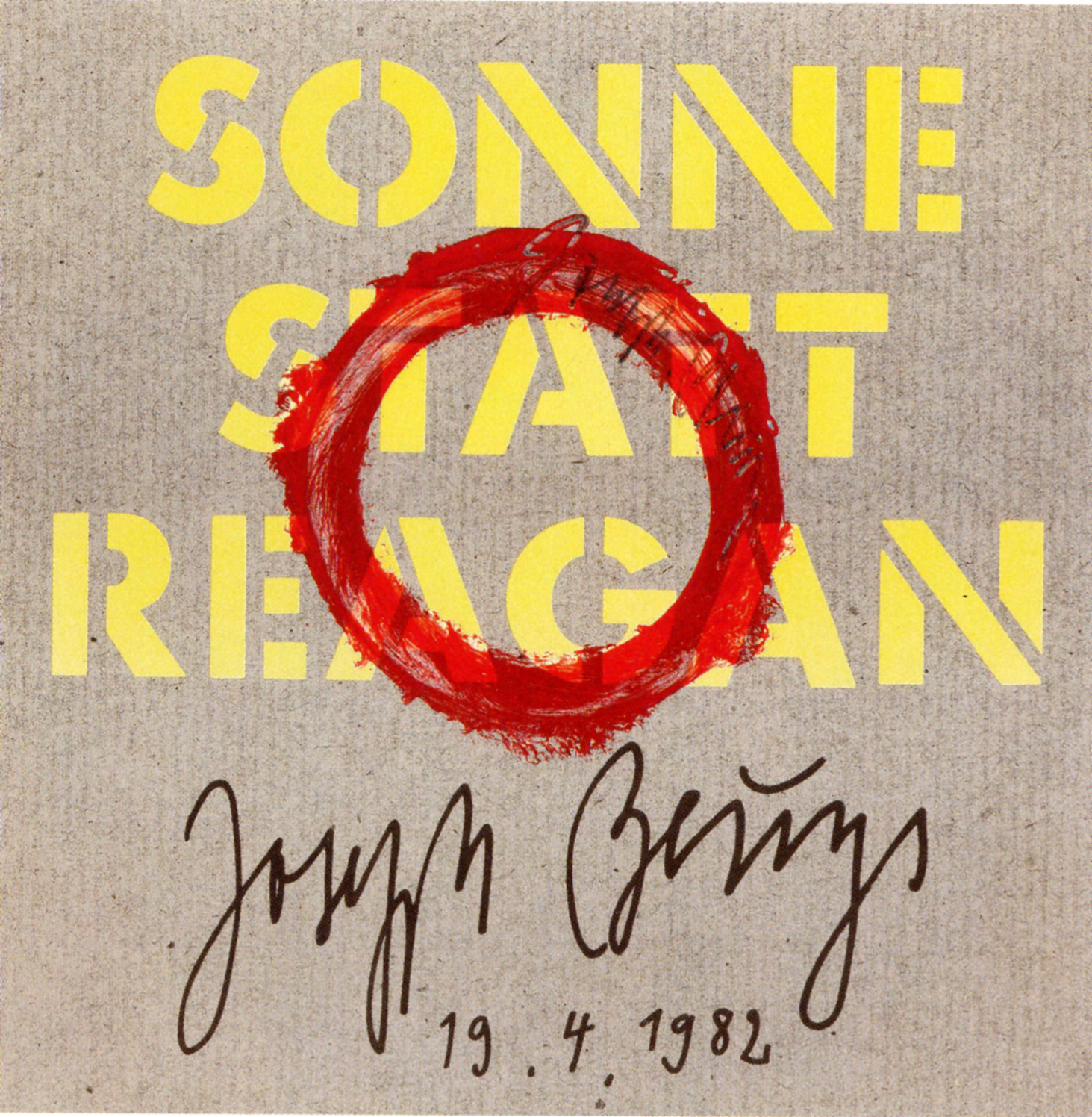

В июле 1982 года Бойс вышел на сцену в неизменном одеянии – шляпе и рыбацком жилете и как вокалист исполнил веселый шлягер. Песенка, написанная рекламными копирайтерами «зеленых» – Аленом Томе и Манфредом Беккером – называлась «Солнце вместо Рейгана». Это были куплеты со словами протеста, направленного против военной политики американского президента Рональда Рейгана, вредоносных холодных войн и русофобии. Музыкальный хит Бойса прозвучал в популярной телевизионной музыкальной программе АRD «Бананы». Спустя почти тридцать лет – в 2009 году – известный немецкий радиоведущий и театральный режиссер Юрген Катнер сделал новую презентацию исторической видеозаписи песни, исполненной художником Йозефом Бойсом, в прославленном театре Берлина – на сцене «Фольксбюне»[1]:

Из страны, которая сама себя разрушает

и диктует нам «образ жизни»,

приходит Рейган и несет оружие и смерть,

и когда он слышит о мире, он думает о красном[2].

…

Убирайся со своими ядерными стратегами,

Со своими русофобами и радиационным дождем.

Человек, плетущий интриги, фильм окончен,

Забирай ракеты с собой домой!

…

А мы хотим солнце вместо Рейгана,

чтобы жить без военных доспехов!

Будь то Запад или Восток!

Ракеты должны заржаветь!

На видеозаписи 1982 года видно, что Бойс чувствовал себя в окружении музыкантов очень свободно, солировал и пританцовывал, широко улыбался в камеру. В какой-то момент Бойс даже шутливо раскрутил у себя над головой микрофон, словно воздушный шарик. Запись своего музыкального шлягера Бойс также растиражировал в аудиоформате – на пластинке, обложку которой сопроводил личным автографом и датой – «19.4.1982» (ил. 5).

Треклист:

1). «Солнце вместо Рейгана» («Sonne Statt Reagen»). Автор слов – Ален Томе, Манфред Беккер. Музыка – Клаус Хойзер.

2). «Соберитесь с силами» («Kräfte Sammeln»). Музыка – Клаус Хойзер, Манфред Беккер, Стив Борг, Вольф Ман.

Исполнители – Ален Томе, Гюнне Вагнер, Гельмут Руссман, Йозеф Бойс, Джон, К.Х. Пютц, Клаус Хойзер, Стив Борг, Сюзанна Стенчли, Вольф Ман.

Продюсеры – Клаус Хойзер, Стив Борг, Вольф Ман.

Записано на студии звукозаписи «Rüssmann».

Напечатано – 4 P Nicolaus GMBH.

Издатель – Карл-Хайнц Пютц.

Звукозаписывающая компания – EMI Electrola GMBH.

Правозащитная организация – GEMA.

Спустя много лет после ухода Бойса из жизни – в начале 2000-х годов – художественный совет Бундестага включил в свою коллекцию произведение Бойса «Стол с агрегатом». Инсталляция была расположена в здании Рейхстага и состояла из нескольких предметов: некий агрегат, два кабеля и шары (первоначально глиняные). Можно предположить, что такой стол некогда воплощал для Бойса отдаленное воспоминание о профессорской кафедре, либо даже общественной трибуне. Шары – это комья из вязкой земли и глины и словно сама органическая природа с ее законом эволюции: произрастание, созревание и метаморфоза во что-то новое. По метафорической аналогии художника, от идеи – к большому потоку ментальной энергии.

Художник, который неустанно представлял субъективную теорию «духовного искусства», продемонстрировал возможность синтеза художественных и общественно-публичных форм коммуникации. Каждое его художественное произведение было призвано обрести общественную значимость и широкий публичный резонанс. Творчество Бойса привело к динамическому развитию симптоматичной для эпохи конца ХХ века традиции «социального искусства», вернее, по выражению самого Бойса «социальной скульптуры». В своих инсталляциях он абстрагировался от буквального значения собственных предметов и действовал некими мифическими знаками ментальной энергии: это был субъективный посыл, его собственная – «бойсовская» – форма апелляции к зрителю. Художник, претендуя на пророческую роль своего искусства, мечтал и надеялся на общечеловеческую солидарность в пространстве некой чудесной «Евразии». Его искусство было призвано воздействовать на зрительское сознание, и апеллировать к глубинным слоям архетипических смыслов. Ролан Барт, исследуя «культурные механизмы» формирования многообразных мифов конца ХХ века, отметил их ярко выраженную «социальную оболочку»: «Значит, мифом может быть все? Да, я считаю так, ибо наш мир бесконечно суггестивен. Любой предмет этого мира может из замкнуто-немого существования перейти в речевое состояние, открыться для усвоения обществом…» [Барт 2008, с. 29]. Мифические «знамения» в творчестве Бойса получали семантическое развитие, и открывались не только в искусстве инсталляции, но также в речевых высказываниях. Многие изречения художника получили характер «афоризмов» и выражали жизненную мудрость, новые смыслы и субъективный опыт.

Рудольф Штайнер восклицал: «Слово продолжает жить. Когда слово проходит через людей современности, оно становится силой, которая, однако, исходит из человека» [Штайнер 2022, с. 120].

Характерно, что философичность в стиле речи была присуща многим художникам еще эпохи Просвещения и романтизма [Турчин 2003, с. 261]. В творчестве Бойса была не только философичность, но также очевидная метафоричность высказываний. Язык коммуникации художника отчасти предвосхитил «языковые игры» и нарративное мышление постмодернистов. Как можно было бы заметить «по Лиотару», это была своего рода «ностальгия по утраченному рассказу» [Лиотар 1998, с. 100].

«Без розы нам этого не сделать», – предостерегала надпись «от руки» на одном из плакатов Бойса (1971–1972, частное собрание Р. Шлегеля). Лепестки розы символически указывали на процесс роста и развития в природе, а значит на процесс самой эволюции. Аналогично вызревает революционный дух в обществе.

«Как объяснить зайцу картины?» – вопрошал Бойс в одном из своих перформансов 1965 года, когда провел художественную акцию с мертвой тушкой зайца на руках. Художник появился в дюссельдорфской галерее Альфреда Шмелы с загримированным лицом, густо намазанным медом и сусальным золотом (ил. 6). Он говорил об антропософии, о некой внутренней силе, которая сливается со всей вселенной, о микро- и макрокосмосе: «ибо в них непосредственно проявляется духовно-душевное» [Штайнер 2022, с. 106–107]. Для Бойса – изнутри антропософской картины мира – жизнь и смерть оказывались равноценными компонентами, включенными в процесс эволюции Природы. Идею эволюции он наделял высшей ценностью. Тушка мертвого зайца рассматривалась абстрактно – как знаковый элемент Микрокосмоса и во взаимосвязи с Макрокосмосом, словно некий талисман. Заяц был интеллектуальный и любимый персонаж художника, лидер партии животных в мифической «Евразии». В другой раз в акции был задействован живой койот, а еще были олень и пчелы.

«Медовая королева!» ‒ провозгласил Бойс. И показал на деревянном подносе застывший воск. На фоне бесформенной пластической массы было представлено вкрапление миниатюрной фигурки, словно персонификация пчелиной куколки (Пчелиная матка I, 1952, коллекция «VG Bild-Kunst», Бонн). Другое свое произведение в виде вместительного металлического ведра мастер сопроводил восклицанием: «Дай мне меда!» (1979, частное собрание Р. Шлегеля). Можно предположить, что если бы художник как творческий вольнодумец смог бы взойти на общественную трибуну, то он непременно заговорил бы о пчелах. Пчелиный мед – был одним знаковых атрибутов его социальной мифологии, посвященной «Евразии». Пчелиный мед – это атрибут телесного и душевного здоровья.

Произведение Бойса «Нейлоновые деньги» (1979) должно было вдохновить к тому, чтобы вовсе отказаться от денег. Ибо плохо, что они имеют власть над людьми. «А настоящий капитал – это искусство», – спорил он с теорией Карла Маркса. Бойс провел художественную акцию, во время которой публично надписал купюры немецких марок: «Искусство=капитал» (Kunst=Kapital, 1979, издательство Edition Staeck, Гейдельберг). Так он утверждал, что настоящим капиталом может быть только искусство (ил. 7).

Итак, Бойс выдвинул творческую программу «социальной скульптуры» – как построение, моделирование, вернее, лепку социального организма. На одной из своих фотографий художник с пафосом написал: «Революция – это мы!» (1972, Коллекция Райнхарда Шлегеля, Берлин). И здесь следует снова вспомнить о его излюбленном изречении – «Демократия – это весело!».

Взаимодействие Бойса и первых активистов партии «зеленых» быстро поблекло, как призрачный мираж. Если искусство было готово «войти в политику», то профессиональная политика оказалась к этому не готова. Арт-объекты и речевые высказывания художника были трудны для понимания. Коммуникативный язык Бойса казался странным, чужим, все равно, что с другой планеты. В 1983 году «зеленые» получили значительное число голосов на выборах в Бундестаг. Бойс также баллотировался от земли Северный Рейн-Вестфалия и партии «зеленых», но без успеха. Часть членов партии выступила против его кандидатуры, сочтя его подозрительным и «неортодоксальным политиком». И его имя оказалось уже далеко не в верхних строчках представленного списка кандидатов. Для многих активистов молодой партии он был лишь художником, занимавшимся пропагандой и «культурной программой» – от районных фестивалей до предвыборной агитации. Очевидно, что Бойс был востребован на авансцене политического театра лишь как актер предвыборной кампании. Со временем художник отошел от активного участия в партийных мероприятиях лагеря «зеленых».

По воспоминаниям супруги Бойса (в девичестве Евы Вурмбах), он был вполне нормальным и адекватным человеком, вовлеченным в семейную жизнь. Вместе с тем, она шутила, что как художник он мог даже «покончить» с творчеством и перевоплотиться в политического деятеля и были моменты, когда это ее даже пугало [Art. Das Kunstmagazin 2021 April, pp. 78–87]. Отчасти в этих высказываниях содержится интенция к мифологизации образа самого Бойса – Бойса как социального художника. И поначалу она признавалась, что плохо понимала его художественную деятельность и узнавала его творческую натуру постепенно на протяжении многих лет.

Примечательно, что одна из ироничных записок Бойса, адресованная самому себе, была растиражирована как открытка и содержала заявление: «Настоящим я ухожу из искусства» (1985), а однажды, как мастер фарса, он публично заявил: «Я не имею никакого отношения к искусству». Однако тут же от души рассмеялся и сам себя поправил, признав свой сарказм: «Я не имею никакого отношения к политике – я знаю только искусство» [Art. Das Kunstmagazin 2021 April, p. 39].

Всякая иная модель государственного устройства, кроме выдуманной им утопической «Евразии», вызывала у художника полемику. Концепцию европоцентризма он принять никак не мог, ведь Япония была неотъемлемой частью его удивительного мифа. В 1984 году художник провел восемь дней в Токио в связи с открытием своей японской выставки в Художественном музее Сибуя (1984). Миф Бойса о «Евразии» был призван указать на некий «третий путь» мирового развития. Утопическая «Евразия» Бойса – это альтернатива всем известным социально-политическим моделям – от капитализма до коммунизма. «Евразия» для Бойса – это такое пространство эмоционального и духовного тепла, которое предрасполагало к релаксации и даже состоянию свободного парения. Только из такого пространства, как казалось художнику, может возникнуть хороший социум.

Итак, если оставить в стороне личность Бойса, то тогда в поле исследовательского внимания остается индивидуальная творческая мифология художника. Его творческий акционизм представил амплуа некоего миссионера «духовного и социального искусства». Особая коммуникативно-языковая форма творчества, созданная художником, была основана, прежде всего, на антропософской концепции. В творчестве он прибегал к метафорическим речевым высказываниям, связанным с нарративным стилем мышления. У Бойса была «своя словесная колея», как можно охарактеризовать по принципу семиотического исследования [Барт 2008, с. 155].

Он сконструировал некую субъективную модель мифической «Евразии» – с помощью лаконичных, порою абсурдных изречений в своих художественных акциях. А также через инсталлируемые в искусстве арт-объекты, характеризуемые яркой символической знаковостью. Он представил мифические «знаки» некой иллюзорной реальности. Так символически была обозначена реальность некой видимости. Следует признать, что художник не просто сочинял некую утопическую «Евразию», а глубоко погрузился в ее пространство. Он жил в семиотической системе собственного мифа. Он призывал зрителя соприкоснуться с всеобщностью смыслов Природы, Истории и Современности. Однако мифологически. И художник пытался породить особую языковую и художественно-театрализованную ситуацию – совершенно особенную по сравнению с реальной жизнью. Как написал Хюбнер, «…однако именно таким способом искусство пытается удержать и спасти все более и более теряющееся в реальности идеальное, по крайней мере, в прекрасной видимости, которую оно предлагает» [Хюбнер 1996, с. 269]. Однако специфика коммуникативно-языковой формы творчества Бойса привела к художественному парадоксу: несмотря на стремление художника к общественно-социальной значимости своего искусства, он оказался отчужденным от реальности. Мифологический язык художника был изначально чужд миру повседневности.

Литература

- Бойс 2012 ‒ Бойс Й. Призыв к альтернативе / под ред. О. Блуме; Гос. музеи Берлина, Гос. музей совр. искусства РАХ, Гете-Институт в Москве. М.: Типография Новости, 2012. С. 75–79.

- Лиотар 1998 ‒ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с франц. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. (Сер. Gallicinium).

- Барт 2008 ‒ Ролан Барт. Мифологии / пер. с фр., ст. и коммент. С. Зенкина. М.: Академический Проект, 2008. (Сер. Философские технологии).

- Турчин 2003 – Турчин В.С. Образ двадцатого…в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Произведения и теории. М.: Прогресс-Традиция, 2003.

- Хюбнер 1996 ‒ Хюбнер К. Истина мифа / пер. с нем. И. Касавина. М.: Республика, 1996. (Мыслители ХХ века).

- Штайнер 1923 ‒ Штайнер Р. Художественное в его мировой миссии: 6 лекций, прочитанных в Дорнахе между 27 мая и 9 июня 1923 года, 2 лекции, прочитанные в Христиании (Осло) 18 и 20 мая 1923 года / пер. с нем. О. Князевой. СПб.: Ключи, 2022.

- Штейнер 1997 – Штейнер Р. О России. Из лекций разных лет. Сост., пер., комм. Г.А. Кавтарадзе. СПб: Дамаск, 1997.

- Юнг 1995 ‒ Юнг К. К феноменологии духа в сказке // Культурология: ХХ век: антология. М.: Юрист, 1995.

- Аrt. Das Kunstmagazin 2010 ‒ Schlüter R. Beuys: Die Heimkehr // Аrt. Das Kunstmagazin. 2010. September. P. 18–33.

- Art. Das Kunstmagazin 2021 ‒ Interview Reimund Le Viseur mit Eva Beuys: «Es ist meine Aufgabe, ihm zu helfen» // Art. Das Kunstmagazin. 2021. April. P. 78–87.

- Art. Das Kunstmagazin 2021 ‒ Briegleb T. Ist Joseph Beuys unser Erlöser oder nur ein falscher Prophet? // Art. Das Kunstmagazin. 2021. April. P. 32–40.

- Stachelhaus 1991 ‒ Stachelhaus H. Joseph Beuys. Düsseldorf, Wien, New York: ECON Verlag, 1991.

References

- Beuys, J. (2012), Prizyv k alternative [Call for an Alternative], Ed. O. Blume; State Museums of Berlin, State Museum of Modern Art of the Russian Academy of Arts, Goethe-Institut in Moscow, Moscow: Tipography Novosti, pp. 75–79.

- Lyotard, J.-F. (1998), Sostoyanie postmoderna [The State of Postmodernism], Trans. from French by N.A. Shmatko, Moscow: Institute of Experimental Sociology, St Petersburg: Aletheia, (Ser. Gallicinium).

- Barthes, R. (2008), Mifologii, [Mythologies], Trans. from French, art., comments by S. Zenkin, Moscow: Academic Project (Ser. Philosophical Technologies).

- Turchin, V.S. (2003), The image of the twentieth ... in the past and present. Artists and their concepts. Works and theories. Moscow: Progress-Tradition.

- Hübner, K. (1996), Istina mifa [The Truth of Myth], Trans. from Germ. I. Kasavina. Moscow: Republic (Thinkers of the 20th Century).

- Steiner, R. (2022), Khudozhestvennoe v ego mirovoi missii. 6 lektsii prochitannykh v Dornakhe mezhdu 27 maya i 9 iyunya 1923 goda. 2 lektsii, prochitannye v Khristianii (Oslo), 18 i 20 maya 1923 goda [Artistic in its world mission: 6 lectures given in Dornach between May 27 and June 9, 1923, 2 lectures given in Christiania (Oslo) on May 18 and 20, 1923], Translated from Germ. by O. Knyazeva, St Petersburg, Klyuchi.

- Steiner, R. (1997), About Russia. From lectures from different years. Comp., trans., comm. G.A. Kavtaradze. St. Petersburg: Damascus.

- Schlüter, R. (2010), “Beuys: The Homecomingˮ, Аrt. Das Kunstmagazin, 2010, September, pp. 18–33.

- Jung, C. (1995), “K fenomenologii dukha v volshebnoy skazke” [The phenomenology of the spirit in the fairy tales], Kulturologiya XX vek: anthology, Moscow: Yurist.

- Interview Reimund Le Viseur with Eva Beuys: It is my job to help him” (2021), Art. Das Kunstmagazin, April, pp. 78–87.

- Stachelhaus, H. (1991), Joseph Beuys, Düsseldorf, Wien, New York: ECON Verlag.

- Briegleb, T. (2021), “Is Joseph Beuys our savior or just a false prophet?ˮ, Art. Das Kunstmagazin, 2021, April, pp. 32–40.

[1] https://www.deutschelieder.wordpress.com/2013/03/04/joseph-beuys (дата обращения 10.10.2024)

[2] то есть о крови.

К иллюстрациям

Ил. 1. Источник: Art. Das Kunstmagazin. April 2021. S.26–27.

Ил. 2. Источник: Art. Das Kunstmagazin. April 2021. S.28.

Ил. 3. Источник: Art. Das Kunstmagazin. April 2021. S.40.

Ил. 4. Источник: Art. Das Kunstmagazin. April 2021. S.90.

Ил. 5. Источник: Art. Das Kunstmagazin. April 2021. S.35.

Ил. 6. Источник: Art. Das Kunstmagazin. April 2021. S.25.

Ил. 7. Источник: Art. Das Kunstmagazin. April 2021. S.36.

Авторы статьи

Информация об авторе

Евгения В. Орлова, кандидат искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; член Ассоциации искусствоведов (АИС) Россия, Москва; ew-orlowa@mail.ru

Author Info

Evgenia V. Orlova, Cand. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; Member of the Association of Art Critics (AIS) Russia, Moscow; ew-orlowa@mail.ru