Научные аспекты работы над каталогом собрания русского рисунка второй половины XIX века ГМИИ имени А.С. Пушкина: проблемы содержания. На материалах Отдела личных коллекций

Алла Г. Луканова

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Отдел личных коллекций, Москва, Россия, alla.lukanova@arts-museum.ru

Аннотация

В статье, подготовленной на основе авторской части доклада А.Г. Лукановой (ГМИИ имени А.С. Пушкина), который был сделан во время совместного выступления с О.С. Давыдовой (НИИ РАХ) на Отчетной научной сессии ГМИИ имени А.С. Пушкина в 2025 году, рассмотрен целый ряд важных аспектов подготовки каталога русского рисунка второй половины XIX века в ГМИИ имени А.С. Пушкина, выявлены проблемы и специфики его структуры и содержания. Особое внимание уделено новому концептуальному принципу, связанному с отходом от устоявшихся параметров хронологического деления художественного процесса 1850–1900-х годов на два временных периода: на искусство второй половины XIX века и искусство рубежа XIX–XX столетий. Для создания более емкого представления о русском искусстве второй половины XIX века, состав каталога был расширен включением в него произведений таких выдающихся мастеров рубежа XIX–XX веков, истинных реформаторов русского искусства, как В.А. Серов, К.А. Коровин, М.А. Врубель и В.Э. Борисов-Мусатов. Все это позволило акцентировать синтетичность развития русского графического искусства второй половины XIX – начала ХХ столетия в границах смежных стилистических «эпох» и в новом историко-культурном масштабе показать собрание работ русской графики ГМИИ имени А.С. Пушкина, включающее выдающуюся коллекцию рисунков И.С. Зильберштейна, принесенную коллекционером в дар музею.

Ключевые слова:

история искусства, русское искусство второй половины XIX века, научный каталог, Отдел личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина, Михаил Врубель, Илья Зильберштейн

Для цитирования:

Луканова А.Г. Научные аспекты работы над каталогом собрания русского рисунка второй половины XIX века ГМИИ имени А.С. Пушкина: проблемы содержания. На материалах Отдела личных коллекций // Academia. 2025. № 3. С. 300–300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Scientific aspects of the catalog of Russian drawings of the 2nd half of the 19th century in Pushkin State Museum of Fine Arts: problems of content. Based on the materials of the Private Collections Department

Alla G. Lukanova

Pushkin State Museum of Fine Arts, Private Collections Department, Moscow, Russia, alla.lukanova@arts-museum.ru

Abstract

The article, prepared on the basis of the author’s part of the report by A.G. Lukanova (Pushkin State Museum of Fine Arts), which was made during a joint presentation with O.S. Davydova (Research Institute of Theory and History of Fine Arts) at the Reporting Academic Session of Pushkin State Museum of Fine Arts in 2025, considers a number of important aspects of the preparation of the catalog of Russian drawings of the second half of the 19th century at the Pushkin State Museum of Fine Arts, and identifies the problems and features of its structure and content. Particular attention is paid to a new conceptual principle associated with a deviation from the established parameters of the chronological division of the artistic process of the 1850–1900s into two time periods: the art of the second half of the 19th century and the art of the turn of the 19th and 20th centuries. To create a more capacious idea of Russian art of the second half of the 19th century, the composition of the catalog was expanded to include works by such outstanding masters of the turn of the 19th and 20th centuries, true reformers of Russian art, as V.A. Serov, K.A. Korovin, M.A. Vrubel and V.E. Borisov-Musatov. All this made it possible to emphasize the synthetic development of Russian graphic art of the second half of the 19th – early 20th centuries within the boundaries of adjacent stylistic “eras” and to show the collection of Russian graphic works of the Pushkin State Museum of Fine Arts, including the outstanding collection of drawings by I.S. Zilberstein, donated by the collector to the museum, on a new historical and cultural scale.

Keywords:

History of Art, Russian Art of the 2nd half of the 19th Century, Scientific Catalog, Pushkin State Museum of Fine Arts, Private Collections Department, Mikhail Vrubel, Ilya Zilberstein

For citation:

Lukanova, A.G. (2025), “Scientific aspects of work on the catalog of Russian drawings of the 2nd half of the 19th century in Pushkin State Museum of Fine Arts: problems of content. Based on the materials of the Private Collections Department”, Academia, 2025, no 3, рр. 300−300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Одним из главных направлений деятельности музея является издание научных каталогов собрания. Отдел личных коллекций (ОЛК) совместно с отделом рисунка ГМИИ имени А.С. Пушкина осуществляет работу над двухтомным научным каталогом русской графики второй половины XIX века – с одной стороны, и с другой – тесно взаимодействует в процессе работы с исследователями иных организаций, в частности, с Российской академией художеств (РАХ) и ее представителем ведущим научным сотрудником НИИ РАХ Ольгой Сергеевной Давыдовой[1].

Это сотрудничество сложилось неслучайно. Поводом для него стал один и героев каталога – Михаил Александрович Врубель. О.С. Давыдова – известный специалист по искусству русского символизма, один из наиболее тонких его интерпретаторов, автор многочисленных исследований и публикаций. Много лет искусствовед занимается творчеством М.А. Врубеля, в настоящее время готовит монографию о художнике. Казалось бы, у таких мастеров как Врубель, творчество которых изучено буквально по дням, нет белых пятен, но очевидно, нам предстоит открыть для себя много нового не только в части атрибуций и датировок, но и новых работ и новых деталей жизни. В связи с работой над книгой О.С. Давыдова приходила в музей для углубленного изучения произведений художника, и мы столкнулись с загадками, которые предстоит решить, равно как в связи с работой над упомянутым двухтомником, так и для монографии (подробнее см.: [Давыдова 2025]).

Необходимо сказать несколько слов о формате каталога, его составе, особенностях структуры и принципах деления.

Двухтомник русского рисунка второй половины XIX века был задуман как полный аннотированный каталог собрания русской оригинальной графики и как продолжение изданного в 2004 двухтомного каталога русского рисунка конца XVIII – первой половины XIX века, подготовленного Н.И. Александровой. Издание включает более 1200 произведений, около 200 имен художников. Оно будет дополнено поступлениями последних 30 лет, новыми атрибуциями и датировками произведений. Каталог включает расширенные и уточненные биографические данные художников, среди которых неизвестные ранее сведения о некоторых малоизвестных мастерах.

Особенность готовящегося к изданию каталога – в существовании определенных «технологических швов»: автором в отделе рисунка является заведующий отделом Олег Николаевич Антонов, который в ряде случаев выступает в соавторстве с Наталией Ивановной Александровой (1927–2003), в ОЛК – участвует коллектив авторов, что определяет стилистическое разнообразие аннотаций и предопределяет специфику унификации. Другая особенность состава – в истории складывания собрания. В основе коллекции отдела графики лежит многолетнее комплектование, шедшее путями поступлений из Румянцевского музея, закупок и даров разных лет. В части ОЛК ядром является собрание Ильи Самойловича Зильберштейна, переданное в дар ГМИИ в 1986–1987 годах, которое было опубликовано с купюрами в 1993 [Произведения русских и западноевропейских мастеров 1993], что поставило перед нами задачу обновления сведений более чем 30-летней давности. Кроме коллекции И.С. Зильберштейна в каталог включены произведения, поступившие в ОЛК из других собраний, и отдельные дары, некоторые из которых будут опубликованы с полными описаниями впервые.

Традиционно в практике музейной каталогизации русского светского искусства существует деление на устоявшиеся хронологические периоды:

1) искусство конца XVIII – первой половины XIX века;

2) искусство второй половины XIX века, в этом разделе представлен целый спектр направлений с преимущественным вниманием к творчеству передвижников, заканчивается он второй половиной 1880-х–1890-х годов, то есть нарастающими симптомами кризиса передвижничества;

3) искусство рубежа XIX–ХХ веков, данный период охватывает последнее пятнадцатилетие XIX века и заканчивается условной границей – 1917 годом (для художников-эмигрантов была своя периодизация); от 1917 года шел отсчет советского искусства, который теперь мы называем отечественным искусством XX века.

Тонкая временная граница, разделяющая искусство XIX и XX века, связана со сменой художественных идеологий и кардинальными пластическими изменениями. Подобный динамичный процесс привел к тому, что в каталоги второй половины XIX века, как правило, не включалось искусство ряда крупных мастеров рубежа XIX–ХХ веков – носителей передовой художественной культуры, которые не только начали свой творческий путь в последней четверти XIX века, но и к его концу уже сформировали свое зрелое творческое лицо.

Вторая половина XIX века в России – период емкий и неоднородный с точки зрения эстетических и стилистических поисков в области изобразительного искусства. Крупными мазками напомним о некоторых общеизвестных направлениях этого времени, определяющих магистральные линии художественной жизни России. Прежде всего к таковым относятся две крупные, порой взаимодействующие между собой, проблемные области: противостояние передвижничества и академического искусства с его устаревшей художественной системой и окостеневшей техникой, с одной стороны, и встреча молодых русских и французских художников – с другой.

Бунт четырнадцати лучших выпускников Императорской Академии художеств 9 (21) ноября 1863 года, возглавляемых И.Н. Крамским, их отказ от участия в конкурсе на большую золотую медаль, был демонстративным выступлением сторонников зарождающейся национальной школы реалистической живописи против классического, академического направления; после этого процесс создания Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ), развивавшийся в 1869–1871 годах[2], оказался почти закономерным историческим явлением.

В то же самое время, с начала 1860-х годов, Академия художеств начинает посылать своих лучших стипендиатов для совершенствования мастерства не «на поклонение итальянским руинам», а в Париж, который в ту пору стал центром общеевропейского художественного притяжения, что совпало с периодом зарождения и расцвета импрессионистической художественной культуры[3], временем «импрессионистского вторжения в искусство» [Дмитриева 2009, с. 137]. Анализируя историческую логику, складывается впечатление, что Академия художеств как будто бы целенаправленно способствовала встрече молодых русских и французских мастеров.

Передвижничество имело с импрессионизмом много общего не только стадиального (совпадения по времени зарождения, расцвета и кризиса идут почти год в год), но и программного, – так, например, общим для обоих направлений было противостояние академизму, а понятия «правда, реальность, современность, свобода художника» стали «лозунговыми <…> равно и во Франции, и в России» [Дмитриева 2009, с. 132]. Не детализируя сложный процесс восприятия и оценки русскими художниками развивавшегося у них на глазах импрессионизма, скажем, что в 60–70–80-е годы XIX века русские пенсионеры восприняли импрессионизм сдержанно, подчеркнуто различая «что» и «как», (где что принадлежало передвижникам, как – французам).

Развитие искусства передвижников шло прежде всего в идеологической сфере, в русле всей передовой художественной культуры и философской мысли. Передвижники ставили задачи гражданского и нравственного миссионерства, заявляли о необходимости «стараться о смысле», «заставить камни заговорить» (И.Н. Крамской), а область сюжетно-тематическая, то есть отказ от академических тем, вовсе не была не первом плане, смена тем вытекала из запросов духовных, для передвижников – если искусство, то вслед за Александром Ивановым, это «искусство-проповедь», если жанр, то «драма жизни», если портрет, то лицо, душа, тип.

Задаваясь осознанием своего «особого пути» и бесконечно русским вопросом «что» (иными словами, идеей, содержанием, смыслом), передвижники вставали перед необходимостью обновления структуры художественного языка, пытаясь сделать его понятным всем. Однако задачу эту они зачастую решали по-старому: по-прежнему рисунок доминировал над цветом, «композиция картины по-прежнему уподоблялась сценической площадке с распределенными по ней группами действующих лиц» [Дмитриева 2009, с. 146], цвет оставался внеспектральным.

В то время как для импрессионистов – «что», то есть заботы о сюжете не существовало, покусившись на фундаментальное – на сам характер видения, на оптику – они, совершив «революцию зрения», погружались только в реальное видимое, но сиюминутно ускользающее состояние, «становящееся чем-то зыбким, миражным, волшебно-красивым» [Указ. соч., с. 153]. Именно это зачастую было и что и как – смыслом и формой. Примечательно укоризненное выражение П.П. Чистякова, – «французы о высоком-то и думать-то не хотят» (цит. по: [Дмитриева 2009, с. 153]). Симпатизирующий импрессионистам В.И. Суриков отмечал, что «картин с затрагивающим смыслом не встречал, но французы овладели <…> внешностью, пониманием красоты, вкусом. Они глубоки во внешности» [Мастера искусства 1937, с. 419].

Участившиеся наезды русских художников в Париж, постепенно приходившие понимание и очаровывание своеобразием импрессионистической техники, в купе с огромным вниманием к работе русских пенсионеров на пленэре в Вёле, осуществлявшейся А.П. Боголюбовым в основанном им в 1872 году парижском Обществе русских художников, смягчали выступавшие идеологические углы. Правда, мудрый Крамской опасался, как бы по дороге «к воздуху, свету и краскам» «не растерять сердца» (цит. по: [Дмитриева 2009, с. 140]). И он же убедительно заявлял, что именно «во Франции сделано больше всего для живописи», что именно там зародилось современное, живое искусство, «не подражательное, а оригинальное» (Цит. по: [Юденкова 2017, с. 20]).

Таким образом, по устоявшему уже со времени передвижников мнению, из Франции русские художники вывозили художественные рецепты трансформации академической школы, прежде всего, освоение «новых технических приемов разработки эффектов солнечного освещения и передачи световоздушной среды, тонкой нюансировки цвета» [Юденкова 2017, с. 17], сказавшееся не только на общем высветлении палитры, но и на обновлении всей пластической системы русской живописи, которое происходило в рамках освоения приемов пленэризма и дальнейших постимпрессионистических преобразований.

При этом важно иметь в виду, что влияние импрессионистов на русских художников не было всеобъемлющим, русское искусство конца XIX века являло собой разнородную картину индивидуальных художественных практик.

Приведу авторитетное мнение Нины Александровны Дмитриевой: «Эволюция русского искусства в конце столетия была связана с реабилитацией эстетического, прекрасного, радующего (“жизнь серьезна – искусство радостно”). Но характерно и знаменательно, что и при этом переломе русское искусство все же по пути импрессионизма не пошло и восприняло его лишь какими-то элементами. Члены Союза русских художников культивировали солнечную живопись как элемент пейзажа настроения, но и только: композиции оставались вещественными, пребывающими и повествующими. Серов только в юности, несколькими блистательными полотнами, продемонстрировал свое полное понимание и владение методом раннего импрессионизма и больше к нему не возвращался. Деятели “Мира искусства” от импрессионизма были далеки; гораздо больше их привлекали германские, скандинавские школы с их символизмом и фантастикой. Врубель не соприкасался с импрессионизмом ни в чем: он как будто и не существовал для него. Пожалуй, только творчество Константина Коровина <…> представляет самую полную аналогию французскому импрессионизму на русской почве» [Дмитриева 2009, с. 153].

Поставив акцент на вышеизложенных аспектах развития художественной ситуации, в процессе работы над концепцией каталога ГМИИ имени А.С. Пушкина было принято решение расширить состав персоналий художников с целью демонстрации в издании максимально полной картины русского искусства второй половины XIX века. В содержание были включены произведения выдающихся мастеров рубежа XIX–XX веков, истинных реформаторов русского искусства: В.А. Серова, по определению Д.В. Сарабьянова, «подлинного классика русского искусства», «завершителя старого и родоначальника нового» [Сарабьянов 1974, с. 7]; К.А. Коровина, первого «вестника импрессионизма» в отечественной живописи; и двух великих мастеров русского символизма, расширивших средства художественной выразительности в построении образа в искусстве. Имеются в виду, М.А Врубель – мастер, буквально отдернувший занавес в искусство XX века и одним из первых нашедший выход в «раскованную экспрессию» [Дмитриева 2009, с. 154] пластического языка для воплощения своего творческого кредо «иллюзионировать душу, будить ее от мелочей будничного величавыми образами» [Врубель 1976, с. 95]; и В.Э. Борисов-Мусатов – художник, создавший индивидуальную образную систему «иератичных» статичных поз, являющихся «пластическим эквивалентом идеи, состояния» [Сарабьянов 2001, с. 128]. Именно Борисову-Мусатову удалось слить «в своем лирическом видении и красочные завоевания импрессионизма, и лучезарную мистичность Мориса Дени, и спокойную величавость Пюви де Шаванна»[4], в связи с чем его опыт стал «почти обязательным этапом на пути художников к будущим живописным достижениям» [Сарабьянов 2001, с. 131], прежде всего, для художников русского авангарда.

В заключение дадим комментарий к небольшому собранию произведений М.А. Врубеля в Отделе личных коллекций. Коллекция состоит из восьми работ, представляющих разные периоды творчества мастера; семь рисунков происходят из собрания И.С. Зильберштейна, один – является даром М.В. Кончаловского[5].

Самые ранние рисунки – две жанровые сценки пером, датированные «около 1877» (инв. МЛК ГР 631 (ил. 1), МЛК ГР 632)[6], изображающие Врубеля со своим товарищем университетских лет[7], будущим инженером-путейцем – Александром Валуевым[8].

Три рисунка относятся к периоду учебы в Академии художеств (1880–1884): «Анна Каренина. Иллюстрация к роману Л.Н. Толстого “Анна Каренина”» (около 1881–1882, МЛК ГР 634); женский портрет, с 1956 года публикуемый в качестве меморативного «Портрета А.Г. Врубель, матери художника»[9] (1883, МЛК ГР 629)[10], исполненного по фотографии (на данный момент иконография портрета находится в стадии дополнительного исследования); «Эскиз композиции с двумя фигурами» (1874–1884; на обороте: «Набросок неопределенного содержания»; МЛК ГР 633). В отношении последней работы иконография сюжетов на лицевой и оборотной стороне рисунка и их датировка были уточнены О.С. Давыдовой: лицевая сторона – «Христос и самарянка. Эскиз композиции. Начало 1880-х (до весны 1884 года); на обороте – «Эскиз композиции на библейскую тему. Начало 1880-х годов [до весны 1884]» [Давыдова 2025], где библейская тематика уже в наброске окрашена ренессансными реминисценциями и облечена в угловую перспективную структуру.

К раннему киевскому периоду (1884–1889) относится «Портрет В.Д. Замирайло»[11] (1885, МЛК ГР 630) (ил. 2). С московским периодом (1889–1890-е) до недавнего времени связывали «Портрет Н.Г. Гарина-Михайловского (?)»[12] (1890-е; на обороте: «Композиция с двумя фигурами. Набросок»; МЛК ГР 635). Однако после новой датировки О.С. Давыдовой «Портрета Н.Г. Гарина-Михайловского» концом 1883 – началом 1894 года, его, как и уточненную по содержанию композицию на тыльной стороне рисунка, следует рассматривать в контексте более раннего академического периода. Именно портрет Гарина-Михайловского, вернее, его оборот, таил главную загадку, расшифровка которой легла в основу доклада О.С. Давыдовой, предложившей новую иконографию сюжета и датировку: «Гамлет и Офелия. Эскиз-вариант одноименной картины (с автопортретом в образе Гамлета). Конец 1883 – начало 1884. Не окончен» (подробнее см.: [Давыдов 2025]).

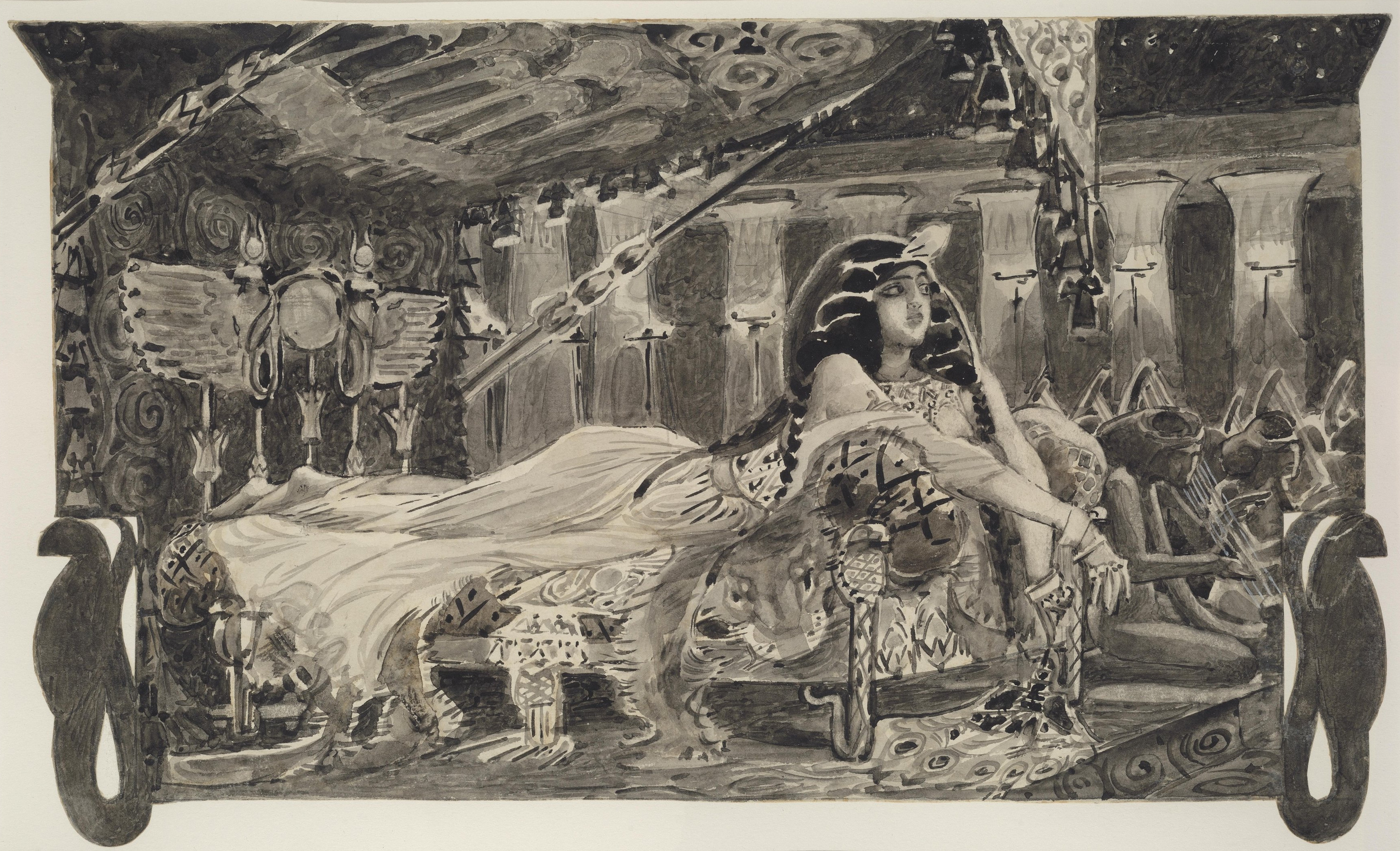

Венчает собрание работ Врубеля в ОЛК большая акварель зрелого московского периода – «Клеопатра на ложе», 1899 (МЛК ГР 2973) (ил. 3). Об этой работе, созданной в лучший период творчества мастера, исчезнувшей из поля зрения музейных сотрудников и искусствоведов почти на 50 лет [Врубель 1956, с. 32, № 89], хочется сказать отдельно.

История бытования этого уникального произведения удивительна по своей прозаичности. Оно всегда находилось рядом с нами и одновременно было практически неизвестно, пройдя мимо внимания современников. С самого момента создания работа хранилась в семье сына Петра Петровича Кончаловского-старшего[13], Максима Петровича Кончаловского[14], которому было подарено самим Врубелем. Кончаловские познакомились с Врубелем в период работы отца над изданием собрания сочинений М.Ю. Лермонтова благодаря посредничеству В.А. Серова: «Как только Врубель приехал в Москву, Серов привел его к П.П. Кончаловскому на квартиру, в Харитоньевском переулке, в доме Мороховец» [Дурылин 1948, с. 555]. «Кончаловский был пленен Врубелем... Отец снял для него <Врубеля> комнату внизу под своей квартирой. Врубель переехал. Ровно год бывал он каждый день у Кончаловских» [Яремич 1911, c. 116–118] . В семье самыми большими дружескими узами с Врубелем был связан Максим, об этом он сам интересно писал в своих воспоминаниях, о том, как в юности ходил к Врубелю в гости, как Врубель ждал его с горячим самоваром, как они гуляли по Москве. В память об этой большой дружбе великий художник подарил тогда начинающему врачу акварель «Клеопатра» [Кончаловский 2002, с. 37–38].

Интересно, что художник П.П. Кончаловский, рассказывая в своих воспоминаниях об отце и об истории иллюстрирования пушкинского собрания сочинений, не упоминает «Клеопатру» и пишет только, что «Врубель сделал “Пророка” и обложки» [Кончаловский 2002, с. 164]. Сергей Маковский также отмечал «Пророка» и «изумительную акварель “Тридцать три богатыря”» [Маковский 1999, с. 90]. Ко времени выставки 1956 года «Клеопатра» находилась в собрании Нины Максимовны Кончаловской[15], дочери М.П. Кончаловского, матери Максима Владимировича Кончаловского.

В 1899 году, к столетию со дня рождения А.С. Пушкина, П.П. Кончаловский-старший готовил юбилейное собрание сочинений поэта. Подготовка иллюстраций к стихотворению «Пророк», «Сказке о царе Салтане» и повести «Египетские ночи» была поручена М.А. Врубелю.

Повесть «Египетские ночи» осталась незаконченной Пушкиным, хотя эта тема занимала его в течение долгого времени. Поэт хотел назвать ее «Клеопатра», «переделав египетский анекдот на нынешние нравы» [Пушкин 1957, с. 598–599].

Рисунок к «Египетским ночам», задуманный как иллюстрация, в издание вошел в качестве заставки [Пушкин 1899, с. 231 (воспр.)].

Чертог сиял. Гремели хором

Певцы при звуке флейт и лир.

Царица голосом и взором

Свой пышный оживляла пир…

Врубель создал свой стиль уже в 1880-е годы, в котором главным качеством была повышенная выразительность художественной формы, акцентирующей духовное начало. Врубель стал выразителем мироощущения нового направления, получившего в среде поэтов название символизм. На рубеже XIX–XX веков, после долгого господства позитивизма, для которого мир был трехмерным, познаваем с помощью разума, именно символизм открыл существование тайного в человеке, природе, искусстве, во вселенной, не поддающейся рациональному пониманию, но явленных поэтическому взору. Символизм вырос на почве романтизма, который, по определению его теоретика Фридриха Шлегеля, есть “Poesie deu Poesiei” (поэзия поэзии). Одним из важнейших знаковых явлений символизма является стремление к синтезу искусств, к сочетанию поэтического слова с художественными образами и музыкальными звуками.

Врубель «первый вводит литературную сюжетику в большую живопись, рассматривая персонажей художественной литературы в одном ряду с мифологическими героями», при этом темы и образы новоевропейской литературы под кистью Врубеля приобретают совершенно оригинальную интерпретацию, далеко отходя от иллюстрации как таковой [Тамручи 1983, с. 94]. «Лихорадочному темпераменту» Врубеля, «боготворившего трепеты формы», был близок и тревожный лермонтовский дух и лучезарный, светлый гений Пушкина, ибо всегда Врубель шел к «средоточию <…> духовной природы» [Маковский 1999, с. 90]. Увлекаясь творческой задачей темы – Клеопатра, Гамлет, Фауст, Демон – он совершает двойное «погружение» – в поэтический источник и в историческую подпочву сюжета, пронзая своим внутренним взором глубинные исторические и психологические пласты. Врубель смотрел на творческую задачу как на проявление «демонстрации духа через физическую сущность образа» [Попшенцкая 2003, с. 58].

Для Врубеля смысл образов не зависел от места и времени действия, не сводился к сюжету, но приобретал надвременной универсальный характер. Связь между литературным текстом и живописным образом неоднозначна – это момент сокрытый, когда неуловимое, называемое духом поэзии, выявляется через пластику рисунка, в свою очередь, изображение можно наложить на поэтическую структуру, но это не всегда совпадает и не должно совпасть.

Врубель не создавал графического комментария к поэтическому тексту, поэтому он смог выразить главное – вечную «метафизическую» загадку любви, жизни и смерти. Врубелю было открыто, как искусство визуальное может выразить невыразимое, каким языком можно эту невыразимость проговорить – языком намека и внушения, языком «неадекватным внешнему слову» [Иванов 1909, с. 39].

Художник предоставляет нам возможность мысленно проникнуть в мир древних эпох и предаться воображению. Светильники мягко освещают сцену пира, мерцает золотое ложе, разноцветный полог с тяжелыми золотыми кистями растворяется в вышине зала, как в звездном небе, экспрессивные орнаменты росписи стен, ковров теряют свои очертания около фигуры Клеопатры. Царица возлежит в легком белом одеянии, сверкают драгоценные перстни, унизывающие пальцы. Она взирает «с холодной дерзостью лица» на невидимых нам участников пира.

Из технического арсенала выбраны только две краски – черная акварель и белила. Между белым и черным рождался воображаемый цветной мир, переданный с помощью сложной игры этих полярных цветов и их оттенков, «мозаики светотени». Техника в две краски, предназначенная для печати, имела индивидуальное стилистически-смысловое решение, где формообразование шло за счет ритмичных, ломких линий и штрихов, пятен, обозначающих и одновременно превращающих предмет в хрупкую, светоносную субстанцию, дематериализующую и одухотворяющую форму.

Врубель – художник ночи, темноты, ночной тоски, ночного освещения. «В тиши, в ночи, в темноте наше око видит, наше око слышит», – сказал его великий современник Поль Гоген (цит. по: [Попшенцкая 2003, с. 6]). Таинственное, распознаваемое только «глазами души» невозможно уложить в стандартные живописные схемы и академические построения. Врубель «творит какую-то легенду бликов, линий и плоскостей <…> деформируя, если надо, анатомию тел и ракурсы, дробя на тонко очерченные фрагменты пересекающиеся поверхности предметов. “Кристаллообразной” называли его технику. <…> Приемы Врубеля <…> психологичны и декоративны. Его нисколько не занимают объемы, как таковые. Он ломает обычную целостность зрительного восприятия, чтобы сообщить формам трепет как бы изнутри действующих сил. Он одушевляет. Он не хочет быть “натуральным”, сознательно отступая от видимости явной во имя правды магической» [Маковский 1999, с. 88]. Все это соответствует символистской системе иллюзорности зримого мира, способностью создавать в определенной упорядоченности линий, пятен и фигур многообразные изобразительные смыслы. Фигура и орнамент, изображение и фон, линия и цвет сплавляются в их противоречивом сочетании.

Врубель проложил свой путь в искусство ХХ века, оставив нам загадку, кто он – «художник декаданса или ренессанса искусства» [Дмитриева 1990, без пагинации]. Перекидывая временной мостик в начало ХХ века, можно вспомнить слова Александра Блока: «Я знаю одно: перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают перед человечеством раз в столетие, – я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим, и это заставляет нас произнести бедное, невыразительное слово: “гениальность”» [Блок 1962, с. 689].

Литература

- Блок 1962 – Блок А.А. Памяти Врубеля (1-я редакция) // Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 5. М.; Л.: Художественная литература, 1962. С. 689–691.

- Врубель 1956 – Выставка произведений М.А. Врубеля. К 100-летию со дня рождения. Живопись, акварель, рисунок, скульптура из государственных и частных собраний [сост. кат. Н.В. Власова]. Каталог / МОССХ. М.: Советский художник, 1956. 48 с., 35 л. ил.

- Врубель 1976 – Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике / Вступ. Ст. Э.П. Гомберг-Вержбинской, Ю.Н. Подкопаевой. Л.: Искусство, 1976. 384 с.

- Давыдова 2025 – Давыдова О.С. Неизвестный «Гамлет» Михаила Врубеля и другие новые сюжеты в творчестве художника (на материалах Отдела личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина) // Academia. 2025. № 2. С. 328–363. URL: https://academia.rah.ru/magazines/2025/2/neizvestnyy-gamlet-mikhaila-vrubelya-i-drugie-novye-syuzhety-v-tvorchestve-khudozhnika-na-materialakh-otdela-lichnykh-kollektsiy-gmii-imeni-as-pushkina?ysclid=mdssyc74f8949138136

- Дмитриева 1990 – Дмитриева Н.А. Михаил Александрович Врубель. [Изд. второе]. Л.: Художник РСФСР, 1990. 180 с.

- Дмитриева 2009 – Дмитриева H.A. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. М.: Прогресс-Традиция, 2009. 520 с.

- Дурылин 1948 – Дурылин С.Н. Врубель и Лермонтов // М.Ю. Лермонтов / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М.: Изд-во АН СССР, 1948. Кн. II. С. 541–622.

- Иванов 1909 – Иванов Вяч. По звездам: ст. и афоризмы. СПб.: Оры, 1909. 438 с.

- Кончаловский 2002 – Кончаловский П.П. <Воспоминания> // Неизвестный Кончаловский. Живопись из собрания художника, частных коллекций и ГМИИ им. А.С. Пушкина. К 125-летию со дня рождения. Каталог. Изд-во AXIOM GRAPHIC. М. 2002. С. 160–168.

- Кончаловский М. 2002 – Кончаловский М.В. Созвучие. Дубна: Феникс+, 2002. 389 с.

- Маковский 1999 – Маковский С.К. Врубель и Рерих // Маковский С.К. Силуэты русских художников. М.: Республика, 1999. С. 81–98.

- Мастера искусства 1937 – Мастера искусства об искусстве. М.; Л.: Государственное издательство изобразительных искусств, 1937. Т. 4. 569 с.

- Попшенцкая 2004 – М. Попшенцкая. «Глаза тела» и «глаза души». Дилеммы символизма в живописи // Модерн и европейская художественная интеграция. Материалы международной конференции. 2003. Составитель и отв. редактор И. Светлов [М., 2003]. М.: Государственный институт искусствознания. 2004. 450 с.

- Произведения русских и западноевропейских мастеров 1993 – Произведения русских и западноевропейских мастеров XVI – начала XX века из собрания И.С. Зильберштейна. Каталог. М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, изд-во «Родина», 1993. 356 с.

- Пушкин 1899 – Пушкин А.С. Сочинения. [В 3 т.]. Т. 3: Повести. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1899. 396 с.

- Пушкин 1957 – Пушкин А.С. Сочинения в трех томах. М.: Государственное издательство художественной литературы. 1957. Т. 3. 622 с.

- Сарабьянов 1974 – Сарабьянов Д.В. Валентин Александрович Серов. 1865–1911. Альбом репродукций. М.: Искусство, 1974. 31 с., 48 л. ил.

- Сарабьянов 2001 – Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. М.: АСТ-Пресс, Галарт, 2001. 301 с.

- Стернин 1988 – Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900–1910-х годов. М.: Искусство, 1988. 285 с.

- Тамручи 1983 – Тамручи Н.О. Проблема мифологизма в творчестве М.А. Врубеля: авторские мифы // Советское искусствознание 82 [Текст]: [сборник статей]. Вып. 1 (16) / ред. кол.: В.М. Полевой [и др.]. М.: Советский художник, 1983. С. 92–119.

- Юденкова 2017 – Юденкова Т.Ю. Русский взгляд на французское искусство. 1860–1890-е годы // Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век / Авт. текстов: И.А. Антонова, М.А. Бусев, Н.А. Дмитриева и др.; сост.: Н.Б. Автономова, И.А. Антонова, А.Г. Луканова и др. М.: [Министерство культуры РФ; ГМИИ им. А.С. Пушкина], Изд. Татарчук Р.Б., 2017. С. 15–21.

- Яремич 1911 – Яремич С. Михаил Александрович Врубель. Жизнь и творчество / предисл. И. Грабаря. М.: И. Кнебель, [1911]. 187 с.

References

- Blok, A.A. (1962), “Pamyati Vrubelya (1-ya redakciya)” [In Memory of Vrubel (1st edition)], Sobranie sochinenij: V 8 t. [Collected Works: In 8 volumes], Vol. 5, Khudozhestvennaya literatura, Moscow, Leningrad, USSR, pp. 689–691.

- Vrubel`, M.A. (1956), Vystavka proizvedeniy M.A. Vrubelya. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya. Zhivipis’, akvarel’, risunok, skul’ptura, iz gosudarstvennykh i chastnykh sobraniy. [Sost. kat. N.V. Vlasova]. Katalog / MOSSKH. Sovetskiy khudozhnik. Moscow, Russia.

- Vrubel`, M.A. (1976), Perepiska. Vospominaniya o khudozhnike [Correspondence. Recollections of the artist], Introductory articles by E.P. Gomberg-Verzhbinskaya and Yu.N. Podkopaeva, Iskusstvo, Leningrad, USSR.

- Davy`dova, O.S. (2025), “Neizvestny`j «Gamlet» Mikhaila Vrubelya i drugie novy`e syuzhety` v tvorchestve khudozhnika (na materialax Otdela lichny`x kollekcij GMII imeni A.S. Pushkina)” [“Mikhail Vrubel’s Unknown Hamlet and other new subjects in the artist’s work (on the Materials of the Department of Private Collections The Pushkin State Museum of Fine Arts)”], Academia, № 2, pp. 328–363. URL: https://academia.rah.ru/magazines/2025/2/neizvestnyy-gamlet-mikhaila-vrubelya-i-drugie-novye-syuzhety-v-tvorchestve-khudozhnika-na-materialakh-otdela-lichnykh-kollektsiy-gmii-imeni-as-pushkina?ysclid=mdssyc74f8949138136

- Dmitrieva, N.A. (1990), Mikhail Aleksandrovich Vrubel` [Mikhail Alexandrovich Vrubel.], Khudozhnik RSFSR, Leningrad, USSR.

- Dmitrieva, N.A. (2009), V poiskax garmonii. Iskusstvovedcheskie raboty` razny`x let [In Search of Harmony. Art criticism works from different years], Progress-Tradiciya, Moscow, Russia.

- Durylin, S.N. (1948), “Vrubel’ i Lermontov” [Vrubel’ and Lermontov], M.Yu. Lermontov [M.Yu. Lermontov], Academia nauk. Institut Russkoy literatury (Pushkinskiy Dom), Izdatel’stvo, Vol. II, Moscow, Russia, pp. 541–622.

- Ivanov, Vyach. (1909), Po zvezdam: st. i aforizmy` [By the stars: articles and aphorisms], Ory`, St. Petersburg, Russia.

- Konchalovsky, P.P. (2002), <Memories>//Neizvestnyy Konchalovsky. Zhivopis' iz sobraniya khudozhnika, chastnykh kollektsiy i GMII imeni A.S. Pushkina. К 125-letiyu so dnya rozhdeniya [Unknown Konchalovsky. Painting from the collection of artist, private collections and Pushkin State Museum of Fine Arts. To the 125 anniversary of birth]. Catalog. AXIOM GRAPHIC. Moscow, Russia, pp. 160–168.

- Konchalovsky, M.V. (2002), Sozvuchie [Consonance], Dubna, Fenix+.

- Makovskij, S.K. (1999), “Vrubel` i Rerix” [Vrubel and Roerich], Silue`ty` russkix khudozhnikov [Silhouettes of Russian artists], Respublika, Moscow, Russia, pp. 81–98.

- Mastera iskusstva ob iskusstve [Masters of Art about Art] (1937), Vol. 4, Gosudarstvennoe izdatel`stvo izobrazitel`ny`x iskusstv, Moscow, Leningrad, USSR.

- Popshentskaya, M. (2004), «Glaza tela» i «glaza dushi». Dilemmy simvolizma v zhivopusi. [“Eyes of body” and “eyes of soul”. Dilemmas of Symbolism in Painting] // Modern i evropeiskaya khudozhestvennaya intergatsiya. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii [Art Nouveau and European Artistic Integration. Proceedings of the International Conference]. Sostavitel’ i otvetstvennyy redactor I. Svetlov. 2003. Gosudarsvennyy institut iskusstvoznaniya, [State Institute of Art Studies], Moscow, Russia.

- Proizvedeniya russkix i zapadnoevropejskix masterov XVI – nachala XX veka iz sobraniya I.S. Zil`bershtejna, Katalog [Works of Russian and Western European masters 1993 – Works of Russian and Western European masters of the 16th – early 20th centuries from the collection of I.S. Zilberstein, Catalog], 1993, GMII im. A.S. Pushkina, izd-vo «Rodina», Moscow, Russia.

- Pushkin, A.S. (1899), Sochineniya v 3 t. [Works. In 3 vols.], Vol. 3: Povesti [Stories], Tip. A.I. Mamontova, Moscow, Russia.

- Pushkin, A.S. (1957), Sochineniya v 3 tomakh [Works. In 3 vols.], Vol. 3. Gosudarstvennoye izdatel’stvo khudozhestvennoy literatury [State Publishing House of Artistic Luterature], Moscow, Russia.

- Sarab`yanov, D.V. (1974), Valentin Aleksandrovich Serov. 1865–1911. Al`bom reprodukcij [Valentin Aleksandrovich Serov. 1865–1911. Album of reproductions], Iskusstvo, Moscow, USSR.

- Sarab`yanov, D.V. (2001), Istoriya russkogo iskusstva koncza XIX – nachala XX veka [History of Russian art of the late 19th – early 20th century], AST-Press, Galart, Moscow, Russia.

- Sternin, G.Yu. (1988), Khudozhestvennaya zhizn` Rossii 1900–1910-x godov [Artistic life of Russia in the 1900–1910s], Iskusstvo, Moscow, USSR.

- Tamruchi, N.O. (1983) – Tamruchi N.O. “Problema mifologizma v tvorchestve M.A. Vrubelya: avtorskiye mify” [Problem of myfologism in the M.A. Vrubel’s creativity: author’s myth], Sovetskoye iskusstvoznanie 82 [Tekst]: zbornik statey’, Vyp. 1 (16) [Soviet Art Studies 82 [Text]: collection of articles, Issue 1 (16)], Red. Polevoy V.P. et al., Soviet Artist, Мoscow, Russia, pp. 92–119.

- Yudenkova, T.Yu. (2017), “Russkij vzglyad na franczuzskoe iskusstvo. 1860–1890-e gody`” [Russian View of French Art. 1860–1890s], Peredvizhniki i impressionisty`. Na puti v XX vek [The Itinerants and Impressionists. On the Way to the Twentieth Century], Auth. of texts: I.A. Antonova, M.A. Busev, N.A. Dmitrieva, et al.; compiled by: N.B. Avtonomova, I.A. Antonova, A.G. Lukanova, et al., [Ministerstvo kul`tury` RF; GMII im. A.S. Pushkina], Moscow, Russia, pp. 15–21.

- Yaremich, S.Р. ([1911]), Mikhail Aleksandrovich Vrubel. Zhizn i tvorchestvo [Mikhail Alexandrovich Vrubel. Life and work], I. Knebel, Moscow, Russia.

[1] См.: Луканова А.Г. (ГМИИ имени А.С. Пушкина), Давыдова О.С. (НИИ РАХ). Новые открытия в изучении графического наследия М.А. Врубеля (на материалах Отдела личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина) // Отчетная научная сессия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 12–14 мая 2025. Программа 12 мая 2025 года: https://my.mts-link.ru/event/608512394/449231508

[2] Напомним, что 1-я выставка ТПХВ проходила в следующих временных и географических интервалах: 29 ноября 1871 – 23 января 1872, Санкт-Петербург; 24 апреля – 1 июня 1872, Москва; 6 сентября – 3 октября 1872, Киев; 15 октября – 6 ноября 1872, Харьков.

[3] Так, например, актуальная для развития русского искусства второй половины XIX века тема встречи передвижников и импрессионистов была раскрыта на одноименной выставке «Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век» в ГМИИ имени А.С. Пушкина в 2017 году.

[4] Симанович М. Наш импрессионизм – Речь. 1909. 12 июня. Цит. по: [Стернин 1988, с. 215].

[5] Максим Владимирович Кончаловский (род. 1940, Москва) – известный пианист, ученик Э.Г. Гилельса, заслуженный артист России, автор более 40 телевизионных фильмов, живописец; внучатый племянник художника П.П. Кончаловского, двоюродный брат Н.С. Михалкова и А.С. Кончаловского. Дар акварели М.А. Врубеля «Клеопатра на ложе» (1899) воспринимаем как знак признательности семьи Кончаловских за удачную выставку «Неизвестный Кончаловский. Живопись из собрания семьи художника, частных коллекций и ГМИИ имени А.С. Пушкина. К 125-летию со дня рождения художника», проведенную в отделе личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина 30 марта – 2 июня 2002 года. Максим Владимирович рассказывал автору: «С детства увлекаясь живописью, я больше всех русских художников любил, просто боготворил Врубеля. И теперь, опасаясь, что эта работа в силу всевозможных обстоятельств может попасть в неведомые руки, я решил отдать ее в дар Музею личных коллекций».

[6] Рисунок (инв. МЛК ГР 631) был впервые опубликован в монографии С.П. Яремича о М.А. Врубеле с подписью: «Врубель со своим университетским товарищем Валуевым. Около 1877 г. (Собрание А.А. Врубель)» [Яремич [1911], c. 10]. Второй рисунок из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина (инв. МЛК ГР 632) датирован по аналогии.

[7] М.А. Врубель до поступления в Академию художеств учился в Императорском Санкт-Петербургском Университете на юридическом факультете (1874–1880).

[8] Александр Михайлович Валуев (1859 – не ранее 1917), сын военного, инженер путей сообщения, выпускник Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения, работал в области водных путей сообщения. Руководил работами по использованию реки Шексны. Действительный статский советник.

[9] Анна Григорьевна Врубель (урожденная Басаргина; 1836–1859), дочь вице-адмирала, картографа, военного губернатора Астрахани, главного командира Каспийской флотилии Григория Гавриловича Басаргина (? (1790?)–1853) и датчанки Анны Карловны, урожденной фон Краббе. Жена Александра Михайловича Врубеля (с 1853).

[10] В каталоге выставки произведений М.А. Врубеля к 100-летию со дня рождения художника, проходившей с 14 марта по 1 апреля 1956 года в зале Московского Союза советских художников (Ермолаевский пер., д. 17), портрет сопровождала следующая информация: «Портрет Анны Григорьевны Врубель, рожденной Басаргиной, матери художника. 1883 г. Б., кар. 27×22 (овал). Слева подпись: Врубель, 83. Портрет выполнен с фотографии. Выставка портретов мастеров XVIII–XX вв. в Центр. Доме работников искусств СССР. 1946 г. (№ 71). Был в собр. С.П. Яремича. Принадлежит И.С. Зильберштейну» [Врубель 1956, с. 12; таблица 3]. В настоящее время иконографические детали уточняются.

[11] Виктор Дмитриевич Замирайло (1868–1939), художник, работал в области станковой и монументальной живописи, книжной графики, сценографии. Испытал сильное влияние Врубеля, был помощником Врубеля при реставрации фресок Кирилловской церкви (1 половина 1880-х) в Киеве. В 1910-х был привлечен к росписям Казанского вокзала в Москве.

[12] Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852–1906), инженер путей сообщения и писатель. Занимался строительством железных дорог; путешествовал по Западной Сибири, Корее и Китаю. Автор ряда повестей и рассказов, в том числе для детей; был близок М. Горькому, работал в издательстве «Знание», печатался в марксистской периодике.

[13] Петр Петрович Кончаловский-старший (1839–1904), выпускник естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета; литератор, переводчик и издатель. В его переводах в конце XIX века вышли такие шедевры мировой литературы как «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо. В 1891 году он осуществил издание полного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова, для иллюстрирования которого пригласил В.И. Сурикова, В.А. Серова, К.А. Коровина, В.М. и А.М. Васнецовых и многих других известнейших художников того времени. Трое из них– М.А. Врубель, В.А. Серов и С.Т. Коненков исполнили его портреты, которые находятся сейчас в Третьяковской галерее и Екатеринбургском художественном музее. Отец шестерых детей: трех дочерей –Антонина (1870–1888), Елена (1872–1935), Виктория (1873–1958), и трех сыновей – Максим (1875–1942), врач-терапевт, Петр (1876–1956), художник-новатор, Дмитрий (1878–1952), историк, специалист по истории Древнего Рима.

[14] Максим Петрович Кончаловский (1875–1942), выдающийся врач-терапевт широкого профиля, диагност, ревматолог, основоположник научной школы, клиники внутренних болезней. Профессор МГУ. Научный руководитель Центрального института гематологии и переливания крови (с 1928). Директор (с 1932) терапевтической клиники Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) (бывшего Императорского института экспериментальной медицины (ИЭМ), на базе которого в 1944 году была создана Академия медицинских наук). Заслуженный деятель науки РСФСР (1934).

[15] Нина Максимовна Кончаловская (1908–1994), ученый-терапевт. Профессор клиники пропедевтики и госпитальной терапии санитарно-гигиенического факультета 1-го ММИ (1950–1960). Руководитель терапевтического отделения клиники НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР (1960–1970). Заслуженный деятель науки РСФСР (1959).

Авторы статьи

Информация об авторе

Алла Г. Луканова, заместитель заведующего Отделом личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина, заслуженный работник культуры РФ, Россия, Москва; 119019, Россия, Москва, ул. Волхонка, 10; alla.lukanova@arts-museum.ru

Authors Info

Alla G. Lukanova, Deputy Chief, Private Collections Department, Pushkin State Museum of Fine Arts. Honored Worker of Culture of Russian Federation; Russia; Moscow; 10 Volkhonka St, 119019 Moscow, Russia; alla.lukanova@arts-museum.ru