Пластический образ веранды в живописном наследии Владимира Неклюдова

Ирина Ю. Чмырева

Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Россия, Москва, irinachmyreva@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена творчеству советского и российского живописца Владимира Павловича Неклюдова (1938–2021), член-корреспондента Российской академии художеств, известного монументалиста. В статье рассматривается творческое наследие художника, в первую очередь его станковые работы 1980-х–2000-х годов, в которых отражаются размышления художника о сложном времени, в которое ему довелось жить. Акцент делается на эволюции пластического образа веранды как пространства жизни и воспоминаний, которая становится метафорой лимбического пространства искусства. Проводятся сравнения композиций Неклюдова и мастеров европейского модернизма, в первую очередь, Пьера Боннара, а также русских художников первой половины ХХ века: Павла Варфоломеевича Кузнецова, Николая Петровича Крымова и Александра Давыдовича Древина, с которыми Владимир Павлович ведет творческие диалоги сквозь пространство и время.

Ключевые слова:

Владимир Павлович Неклюдов, советское искусство, московское искусство 1990-х, живопись, модернизм, фотографическая композиция, сновидческое в искусстве

Для цитирования:

Чмырева И.Ю. Пластический образ веранды в живописном наследии Владимира Неклюдова // Academia. 2025. № 3. С. 300−300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

The motif of the veranda in the artistic heritage of Vladimir Neklyudov

Irina Yu. Chmyreva

Russian State University named after A.N. Kosygina, Russia, Moscow, irinachmyreva@gmail.com

Abstract

The article is dedicated to the work of the Soviet and Russian painter Vladimir Pavlovich Neklyudov (1938–2021), Corresponding Member of the Russian Academy of Arts and a renowned monumental artist. It examines his creative legacy, focusing primarily on his easel works of the 1980s–2000s, which reflect the artist’s vision of the complex times in which he lived. Special attention is given to the evolution of the veranda image as a space of life and memory, which becomes a metaphor for the liminal realm of art. The article also draws comparisons between Neklyudov’s compositions and those of European modernist masters, above all Pierre Bonnard, as well as Russian painters of the first half of the 20th century – Pavel Kuznetsov, Nikolai Krymov and Alexander Drevin – with whom Neklyudov conducts an artistic dialogue across time and space.

Keywords:

Vladimir Pavlovich Neklyudov, Soviet art, Moscow art of the 1990s, painting, modernism, photographic composition, dreamlike in art

For citation:

Chmyreva, I.Yu. (2025), “The motif of the veranda in the artistic heritage of Vladimir Neklyudov”, Academia, 2025, no 3, pp. 300−300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Владимир Павлович Неклюдов на протяжении более чем тридцати лет писал, вдохновляясь верандами – скромными, почти необязательными пространствами сельского дачного дома. Веранда – нежилое проходное пространство, но именно на ней возможно замедлиться и погрузиться в созерцание окружающего пейзажа. Эта тема позволяла ему вступать в диалоги с ведущими представителями мирового искусства и рассказывать о времени, наблюдателем которого ему довелось быть.

В ХХ столетии, богатом историческими потрясениями, тема веранды, террасы проходит через все европейское искусство. К ней обращаются в своем творчестве величайшие живописцы, такие как Анри Матисс[1] и Пьер Боннар[2]. Образ веранды появляется в неспокойные для общества годы и обозначает тихую пристань, частный рай.

Тема беседки, балкона, зимнего сада – малых архитектурных форм, напоминающих веранду загородного дома, – встречается также в искусстве модернизма Латинской Америки, Китая и Японии. В искусстве ХХ века Дальнего Востока эта тема сближается с древней темой беседки в саду – места уединения, медитации и единства с природой, – продолжая существующую традицию изображения, но с применением новых изобразительных приемов. В искусстве Латинской Америки эта тема продолжает европейскую традицию – как, впрочем, и сами формы архитектуры: дом с верандой (террасой), балконами, садовая архитектура (беседки, перголы) – часть европейского культурного кода, перенесенного через океан.

В Европе терраса как элемент придомовой жилой архитектуры прослеживается еще в эпоху Древнего Рима и постоянно присутствует в культуре средиземноморья на протяжении двух тысячелетий. Но как самостоятельный мотив изобразительного искусства она проявляется лишь в конце XIX столетия, когда тема тихой домашней жизни буржуазии становится предметом изображения. Террасы Боннара и Вюйара[3], написанные на рубеже XIX–XX веков, становятся событием выставочной жизни своего времени. А в 1912 году «Средиземное море» – триптих Боннара с людьми на террасе с видом на парк и море, созданный для украшения особняка И.А. Морозова[4] в Москве, прибыл в Россию [Чмырева 2004]. Так терраса французской виллы становится частью русского особняка, а современная тема террасы входит в русскую художественную культуру. При этом в русском дворянском искусстве XIX века развивается изобразительная тема зимнего сада (в акварелях и фотографиях как столичных, так и провинциальных авторов).

Когда же появляется веранда, которая в наше время, в начале XXI века, кажется обыкновенным и извечным элементом загородной архитектуры и классицизирующего изобразительного искусства? Как ни странно, веранда – явление в русской архитектуре, получившее распространение лишь в XIX веке. Это – веранда-симбиоз, веранда-скрещение высокого и низкого, адаптация модной формы зимнего сада городской жилой архитектуры к архитектуре сельской, загородной. Климатически в России открытая большая терраса, как на полотнах Боннара, органична только на юге, на дачах Кавказа и в Крыму.

В деревенской архитектуре мы встречаем сени и клеть – неотапливаемую (холодную) часть дома, находящуюся под одной крышей с теплой жилой частью. В крестьянском доме сени были тамбуром, создающим температурный буфер между холодным в зимнее время внешним пространством и отапливаемой комнатой. Кроме того, сени и клеть (кладовка, служебное помещение) были темными, с маленькими окнами или вовсе без них, чтобы сохранять тепло в холодное время года. И только в середине – второй половине XIX века в сельском доме появляется светлое холодное пространство, закрытое от летней жары окнами, но не используемое зимой, – веранда. Она находится под одной крышей с основным домом или пристроена к нему и покрыта собственной кровлей. По ее периметру расположены окна; очень часто основной вход в дом либо один из ходов в дом с улицы идет через веранду. В крестьянском доме веранда – мотив городской: после возвращения из города с отхожих промыслов скопившие денег крестьяне строили дома, сохранявшие мотивы понравившейся им городской архитектуры.

Веранда наследует и террасе, и зимнему саду. В загородных усадьбах дворянства веранда – климатический вариант европейской террасы, подходящий для летнего времяпрепровождения в средней полосе России. Даже функции террасы и веранды схожи: она служит для принятия пищи за сервированным столом в летнее время; также это место для коллективного отдыха, игр, чтения или уединения. Мебель веранды соответствует ее назначению: стол, стулья, легкие (сезонные) диваны, иногда также легкая пристенная мебель – этажерки, низкие комоды. Это меблировка нижней части объема веранды, поскольку верхняя представлена чередой окон. Декор веранды – ткани (шторы), домашние растения (как если бы речь шла о зимнем саде) и живые цветы в вазах.

Во второй половине XIX века, когда в России получает распространение дачное строительство как форма загородной архитектуры для нового городского среднего класса, веранда, как ранее в дворянских усадьбах, позволяет создать комфортное пространство для жильцов дачи. Назначение веранды – обеспечить одновременное пребывание в доме и наслаждение свежим воздухом. В отличие от зоны сеней, веранда – не буфер для акклиматизации, не защита от холода в зимнее время, но место для встречи с внешним пространством и наблюдения: за садом, игрой света в окружающей природе в течение суток, сменой времен года... С конца XIX – начала ХХ века эта тема появляется в живописи и графике русских художников, обращавшихся к загородному дворянскому быту и мотиву русской дачи. С другой стороны, ее развитие в европейском искусстве, в том числе в новаторской импрессионистической живописи, делает тему веранды в русском искусстве актуальной, европеизирующей.

В советский период тема веранды не уходит из русского изобразительного искусства, но превращается в изобразительный мотив, задник произведений других жанров: натюрморта, жанровой картины, портрета. На протяжении долгого времени изображение веранды является «пояснительным» в реалистической живописи – но не символическим, как на рубеже XIX–XX веков, когда оно означает меланхолическое прошлое или «милый дом» (как, например, в творчестве Станислава Юлиановича Жуковского[5]). Тем более интересно, что к концу советского периода образ веранды в живописи эволюционирует, она становится самостоятельной темой, возникают нюансы ее трактовки, появляется развитие сюжетной линии, связанной именно с архитектурой и назначением веранды в доме. Этот процесс мы можем наблюдать в творчестве Владимира Павловича Неклюдова.

Неклюдов – художник родом из Советского Союза. Он пережил эту страну и работал в России как в 1990-х, так и в первых двух десятилетиях XXI века. Это художник интересной судьбы: его можно изучать как в контексте истории искусства СССР и постсоветской России, так и в рамках курса о природе творчества, генетической и психической. Владимир Павлович был братом-близнецом Бориса Павловича Неклюдова. Это два крупных мастера, родившиеся в один день и час в предвоенном Воронеже, учившиеся в одной высшей школе (они окончили Строгановское художественно-промышленное училище в 1962 году) и жившие в одном городе (Москве) [Справочник 1973]. Работать рядом, общаться на протяжении всей жизни и быть разными – в этом большой труд каждого из них и великая загадка творчества близнецов.

В интервью телеканалу «Культура» в 1998 году на открытии парной выставки станковой живописи братьев Неклюдовых в Выставочном зале МСХ на Кузнецком мосту Владимир Павлович сказал: «При общности творческой биографии духовный опыт у нас индивидуален» [Интервью Неклюдовых 1998].

Борис Павлович был академиком Российской академии художеств, а его брат – членом-корреспондентом [Мишина 1989], то есть можно сказать, что официально Борис Павлович был успешнее Владимира Павловича. Внутренняя драма брата-близнеца, работающего в той же области искусств, безусловно, нашла свое отражение в искусстве Владимира Неклюдова. Еще одной важной темой, которая находит свое метафорическое отражение в сложных символических сюжетах 1990-х–2000-х годов, стала история современности – распад СССР и жизнь художника в эпоху «художественного безвременья» первых двух десятилетий независимой России, когда казалось, что мастерам советской эпохи не найти себя в новом времени.

Диапазон творчества Владимира Павловича Неклюдова чрезвычайно широк. Он прошел путь от строгановского выпускника с крепким рисунком и живописью, пониманием задач монументального искусства в 1950-е годы до человека, который в 1990-е, оказавшись в некоторой изоляции, как, впрочем, все российское искусство академической школы в тот период, продолжил свободно и широко работать в станковой картине. Великий заказчик – государство СССР – перестало существовать, и в новых условиях все продолжилось в старых декорациях мастерских и творческих дач, но уже без привычной поддержки и широкой зрительской аудитории. Три десятилетия творческой жизни Неклюдова, с 1991 по 2021 годы, прошли в работе исключительно на внутренней мотивации, – а это половина всего творческого пути художника, родившегося в 1938 году и ушедшего от нас в 2021-м.

В 1990-е Владимир Павлович оказался в условиях отсутствия внешних запретов и ограничений, но одновременно с этим вне арт-сцены и арт-рынка эпохи. Он попал в ситуацию, о которой, возможно, мечтал в молодости, – чтобы ничто не мешало творить без оглядки, но вышло так, что его творческая свобода как будто не нужна была более никому. Он был волен делать все что хотел в своей мастерской: браться за любые темы в любых жанрах, искать новые изобразительные формы, придумывать новые пластические языки – у него не было совершенно никаких внешних ограничений. Но показывать свои открытия, кроме как на отчетных МОСХовских выставках, стало негде.

В то время круг людей, которые ценили современных художников, тем более художников старшего поколения, и помогали им, был ничтожно мал. Во все времена меценаты поддерживают, в первую очередь, своих ровесников – авторов, принадлежащих к тому же поколению. Но после распада Советского Союза люди старшего поколения, к которому принадлежал и Владимир Павлович Неклюдов, во власти которых было помогать художникам, сами оказались на грани того, чтобы быть выброшенными с корабля современности. Тем интереснее и поучительнее наблюдать за тем, кого художник выбрал своими собеседниками в годы затворничества. У Владимира Павловича выстраивается диалог с великими художниками разных эпох, и он, преодолевая внутреннюю драму творчества «в стол», продолжает активно работать и много пишет – не меньше, чем в предыдущие десятилетия своей карьеры.

Неклюдов – художник диалогов, но в качестве собеседников у него чаще выступают не современники, а представители эпох и стилей прошлого – любимого им французского постимпрессионизма и русской живописи «малой школы» советских 1920-х–1930-х годов: Александр Давыдович Древин[6], Николай Петрович Крымов[7], Николай Андреевич Тырса[8], Александр Григорьевич Тышлер[9], Петр Владимирович Вильямс[10], Александр Аркадьевич Лабас[11], Натан Исаевич Альтман[12], Роберт Рафаилович Фальк[13]. Как и для многих художников, сформировавшихся в 1950-е–1960-е, для Владимира Павловича были важны Поль Сезанн[14], ранний период творчества Пабло Пикассо[15] и Андре Дерена[16], которых Неклюдов открыл для себя в годы учебы в Строгановском училище, когда после десятилетия замалчивания имена этих авторов снова стали упоминаться в художественных кругах, а их произведения были показаны на выставках[17].

Владимир Павлович пишет картины, строение которых не столько навеяно его собеседниками, хотя их творчество Неклюдов внимательно и глубоко изучил, сколько вступает с ними в пластические оппозиции. Как будто с избранными самим Неклюдовым адресатами в искусстве ему легче говорить о профессиональных вопросах изображения, чем в личной беседе с современниками, общаясь с ними в мастерской или обмениваясь визуальными посланиями на выставках.

С 1960-х годов Владимир Павлович участвует в масштабных проектах монументального искусства. Это вид творчества, где архитектура встречается с живописью и графикой. Создавая эскизы композиций, а потом выполняя их в масштабе и материале, Неклюдов был свободнее многих своих коллег, поскольку в избранном им монументальном искусстве пространство для пластического эксперимента было шире [Бычков, Васильев 2024].

Неклюдов часто экспериментирует с технологиями не только в монументальном, но и в станковом искусстве. Так, в 1960-е он находит несколько авторских техник на стыке живописи, графики и применения необычных материалов для подложки своих работ. В качестве основы для акварели он начинает использовать дерево, оргалит, древесно-стружечные плиты. Доски еще можно отнести к материалам, традиционным для живописи: их использовали в периоды доклассического искусства, от Древнего Египта до русской и европейской иконописи и на переходе к масляной живописи Нового времени. Но Владимира Павловича интересует не столько темперная живопись и письмо акварелью по левкасу, сколько работа по негрунтованным поверхностям, которые иначе впитывают краски и непривычно, по сравнению с другими материалами, отражают свет. Временами возникает ощущение, что работы Неклюдова написаны на подернутой патиной зеркальной поверхности: краски, как легкая вуаль, покрывают блестящую основу. Больше всего произведений по негрунтованному дереву в техниках акварели и темперы художник создает в жанре пейзажа и натюрморта.

Эта техника занимает особое место в творчестве Неклюдова с 1980‑х годов, когда он обращается к изображению веранды своего сельского дома. В его произведениях, посвященных этому островку, где встречаются природа и архитектура, техника живописи часто создает эффект легкой завесы, сквозь которую мы видим веранду, как сквозь тонкий флер грусти или воспоминаний об ушедшем.

Еще в годы учебы в живописи Владимира Павловича появляется тема деревни. Поначалу ее можно рассматривать как тему пленэрного изучения натуры, но с годами перед художником открывается простор для стилизации в изображении деревни. От изображения деревенского пейзажа он приходит к более тщательному, детальному изучению его конструкции. Например, он прибегает к приему мэппинга (то есть такого искажения пейзажа, когда он как будто увиден с высоты и напоминает карту местности), создавая нарратив о месте, где расположена деревня. Мэппинг позволяет детально рассматривать строение деревни: художник объясняет зрителю, из чего она состоит, каков ее ландшафт и колорит места. К картинам этого круга мы относим живопись темперой на оргалите («Усадьба», 1985). Синие и зеленые пятна на желто-буром фоне расположены внутри «карты» деревенской усадьбы, на которой перечислены все постройки, забор, ворота, сад и огород. Деформация пространства напоминает наивное искусство. Неклюдов соединяет в картине несколько способов изображения: пастозно-живописное письмо в духе модернистской живописи и деформацию объекта изображения, основанную не на принципах модернистской деконструкции, но восходящую к наивному языку народной картинки. Такое соединение напоминает позднее творчество Боннара, а в русском искусстве – живопись Татьяны Алексеевны Мавриной[18] и Александра Давыдовича Древина. Этот прием соединения разных изобразительных языков возникает постольку, поскольку художник находится в двадцатом веке не только в контексте истории искусства, но и в пространстве визуальной культуры, которое характеризуется «пересборкой» пирамиды взаимоотношений высокого и низкого [Чмырева 2004]. Если в истории искусства прошлых веков был очевиден путь распространения изобразительных форм из высокого искусства в низовую культуру, то ХХ век дает нам примеры обратного заимствования и ценностного уравнивания высокого и низкого. В творчестве отдельных авторов, таких как Боннар, и, спустя полвека, в работах Неклюдова это приводит к появлению ярких и формально убедительных художественных решений.

При этом в творчестве Неклюдова композиций с элементом мэппинга немного. Кроме уже названной, это картины «Деревня» (1995) и «Яблочки» (1998). Живопись в этих работах быстрая, точная, в них нет наслоения в поисках тона, все происходит алла прима, хотя манера письма пастозная. Такая манера живописи ассоциируется с удовольствием от быстрого сотворения художественной реальности. Эти картины Неклюдова, как решенные задачки, доставляют ему радость в процессе письма. Все три картины совершенно различны, но объединены приемом мэппинга, будто они – разминка, игра ума в поиске достойных монтажных решений изображения пространства.

Возможно, Владимир Павлович прикасается к идеям монтажа и мэппинга, концептуального пейзажа, но не уходит в эту область, потому что его круг в современном московском искусстве, его собеседники и публика, художники и искусствоведы – это его ровесники, выросшие в академической школе. Они недостаточно знают современное искусство и воспринимают его как нечто чужеродное. На его территорию можно ступить ради малой игры, но заниматься им всерьез, глубоко и надолго – странно и тесно: искусство, в представлении этого художественного круга, шире и значительнее, чем визуализация нарративов, как это происходит в соответствии с правилами современного искусства. Но поскольку Неклюдов все-таки заходит на эту «несерьезную» территорию, возникает ощущение, что ему с его кругом современников неуютно и он выстраивает диалог с авторами, которых видит на выставках, в музейных коллекциях, где-то в альбомах новой живописи. Этот визуальный диалог более глубокий и вдумчивый, чем тот, что он ведет в своей мастерской с живыми людьми.

Говоря о неклюдовских пейзажах, коснемся еще одной интересной, на наш взгляд, проблемы – постепенного проникновения внутрь изображаемого ландшафта. Пейзаж, деревня выступают в качестве объекта изображения, мы входим в нее и оказываемся в деревенском доме, на его веранде. В конце 1980-х – начале 1990-х годов у Неклюдова появляется собственный деревенский дом, веранда которого становится сюжетом, сценой и мотивом более чем сорока его живописных и графических работ 1990-х–2010-х годов.

В живописи Владимира Павловича отзвук опыта искусства XX века присутствует повсюду. Его творчество не относится к «вневременной» академической школе, в России тяготеющей к опыту передвижнической живописи. Эхо разных стилей модернизма, эпохальных и авторских, отражается в его работах и влияет на неклюдовскую манеру, на способ интерпретации сюжетов. В отношениях с недавней историей своего медиа он чрезвычайно чуток. Особое место в наследии Владимира Павловича занимает жанр интерьера, а внутри него – тема веранды как особенного пространства жизни, где разыгрываются свои сюжеты и время течет по-другому.

Есть интерьеры, решенные как конструктивистское рисование цветом по плоскости, такие как «На даче» (2009) и «Веранда» (2010). Этот круг картин близок идее эскиза монументальных фасадных решений – все-таки, даже наблюдая внутреннее интимное пространство дома, Неклюдов оценивает его возможности с позиции художника-монументалиста, уплощая и стилизуя, находя ритмическую структурность. Но есть в живописи интерьеров у Неклюдова изображения, написанные как магическое, тихое, глубокое пространство. Часто это именно изображение веранды. Тогда художник наследует традиции Боннара и Вюйара в создании образа сладости домашней тихой жизни – например, работа «Первый снег» (1991). Можно представить, как натюрморт – именно still-leben, «тихая жизнь» – расширяется, масштабируется до размеров комнаты, как в кинематографе: мы начинаем с тихой жизни отдельных вещей, а потом камера отъезжает, и мы видим их связи со столь же молчаливым, но живым пространством.

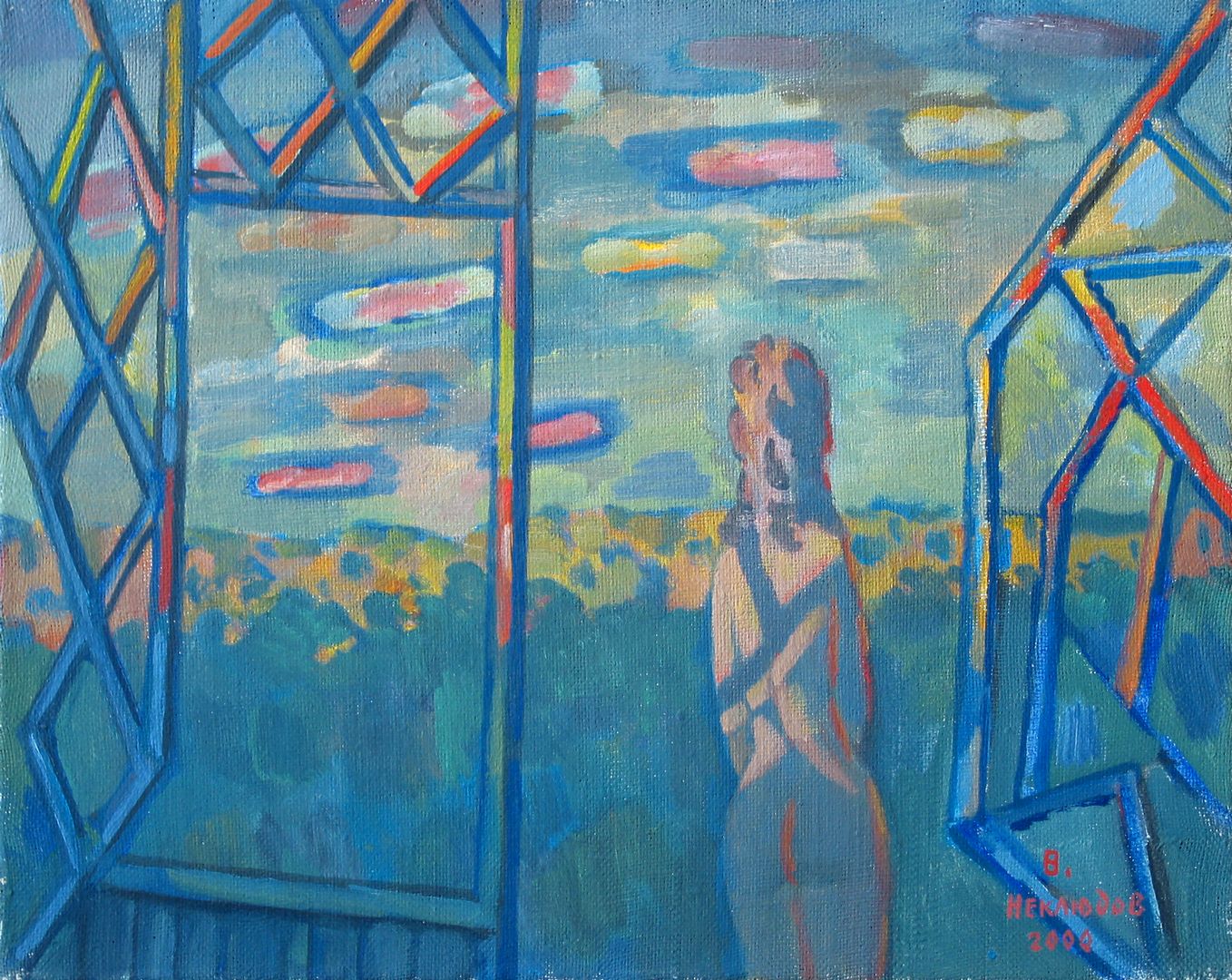

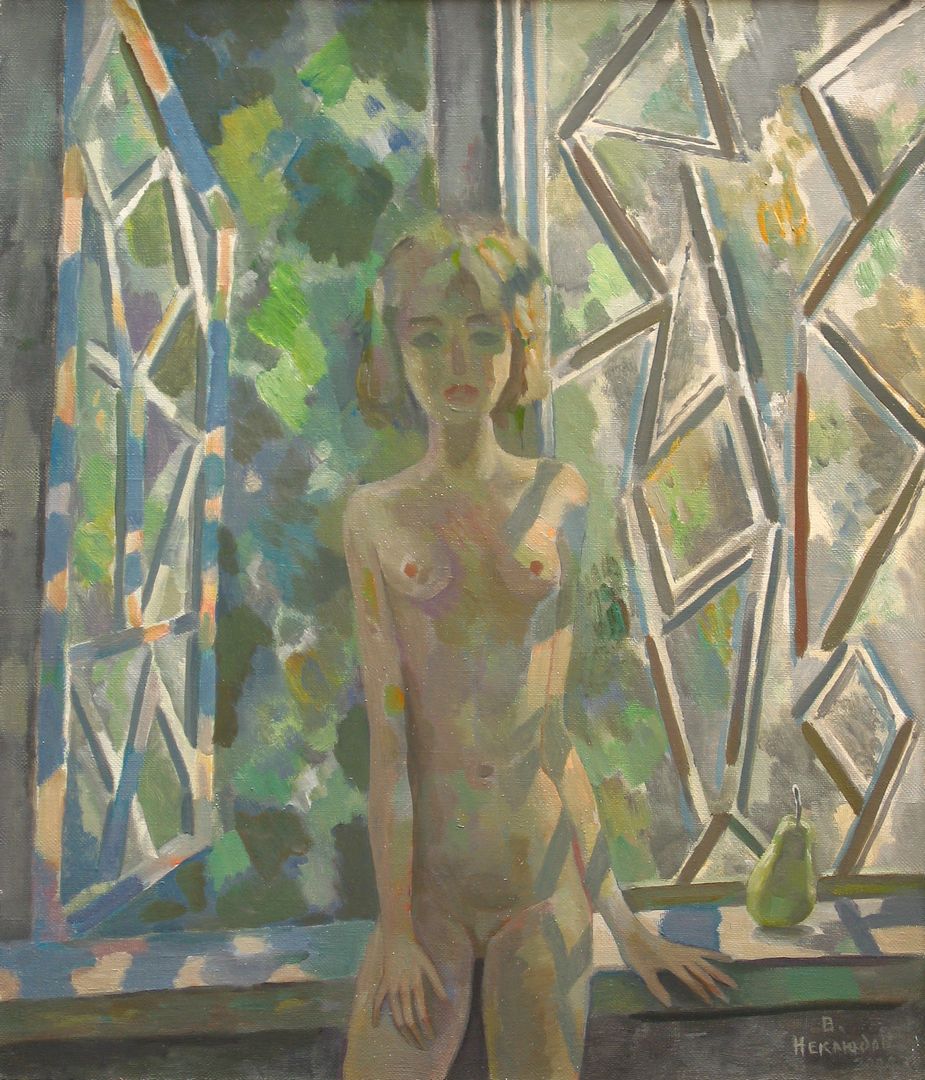

Среди картин, которые можно условно отнести к кругу «тихих», в наследии Неклюдова встречается множество изображений жизни на веранде. Она сама в его интерпретации чрезвычайно русская: стеклянная с трех сторон, с окнами в полстены; мелкая сеточка окон заплетена тонким переплетом с фигурными треугольными и ромбовидными стеклами.

На этой веранде у художника тонет в свету натюрморт с цветами на столе. По цвету он перетекает в заоконный пейзаж, а сетка оконных переплетов становится призрачной границей между «внутри» и «снаружи», как в работах «Цветы на веранде» (1991), «Ранняя зима» (1993) и «Антоновка» (1998). В этом же тихом мире с большими окнами возникают пронизанные светом женские образы: «Утренний сон» (1993), «На веранде» (2000), «Веранда» (2000). А в работе «Антоновка» взгляд, привлеченный вначале яблоками с косыми вечерними тенями, лежащими на столе в золотом свете, постепенно различает в глубине веранды фигуру обнаженной.

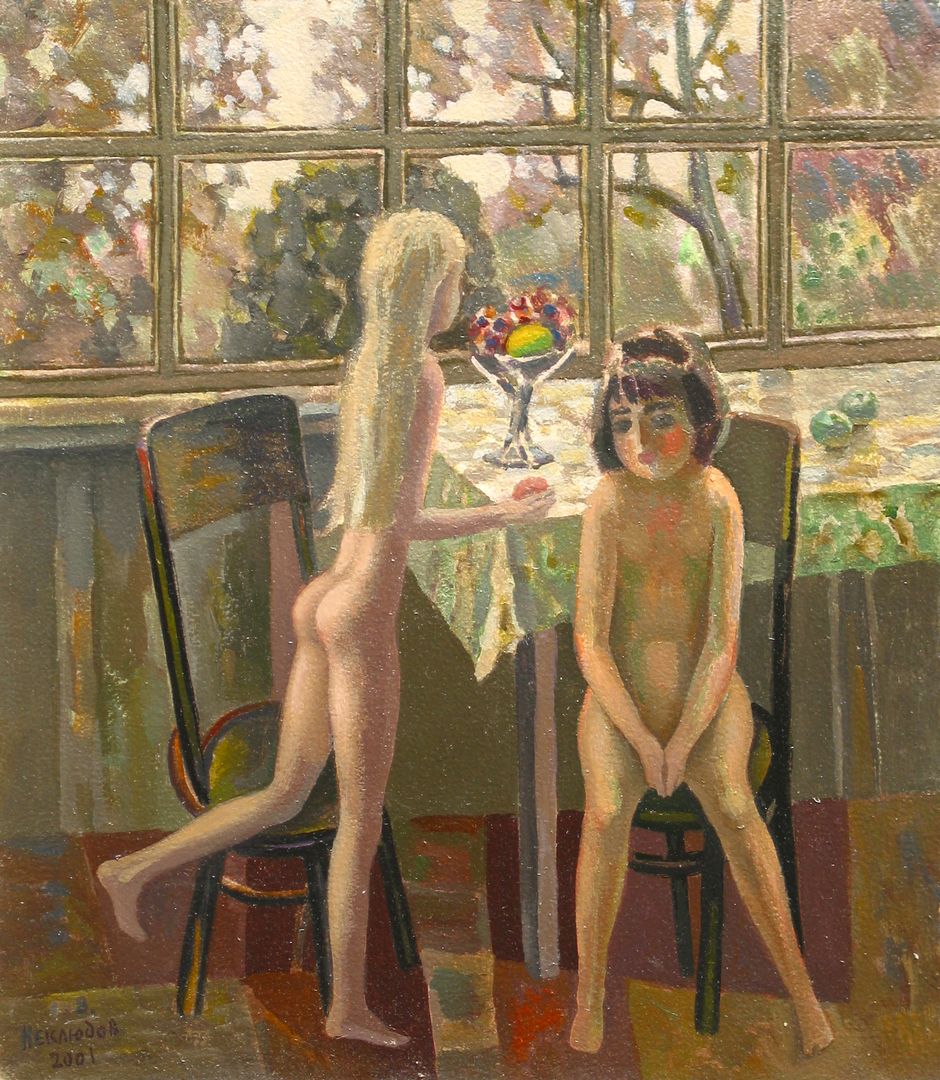

Одна из самых музыкальных композиций с дачной верандой – «Утро на даче» (1998), где вокруг стола собрались несколько женских фигур. Может быть, это одна и та же фигура, но, как в мультипликации, сосуществующая в едином пространстве, в наложении временных эпизодов – или все-таки несколько героинь, тончайших, призрачных, голубоватых, как тени, напоминающих тонкие свечи. Они разбросаны по этой веранде, и кажется, что они невесомы и парят в утреннем голубом свете. Те же парящие фигуры повторяются в других композициях художника, уже в садах: «Компания» (1992), «Поиск» (2001) и «Сбор цветов» (2006).

Многофигурная композиция, особенно с женскими фигурами, похожа на отражение внутреннего, скрытого от посторонних, мира художника. Эти пастозно-живописные и одновременно орнаментальные работы снова вызывают в памяти живопись Боннара [Watkins 1996], особенно его знаменитую картину «Полуденный отдых (The Bourgeois Afternoon or The Terrasse Family)» (1900) с групповым портретом семьи на фоне загородного дома и поздние виды у дома на террасе в Ле Кане. Заметим, что Боннар писал женщин в райских садах и женщин за столом на протяжении всей своей жизни, но, наверное, самые поразительные его открытия были сделаны, когда художнику было уже далеко за семьдесят [Terrasse 2000]. Например, в картине «Терраса в Вернонне» (1939), где женщина с чашкой и натюрморт на круглом столе изображены будто утопленными в вихре мазков, изображающих пейзаж, раскрывающийся с террасы. В композиции Боннара «Две женщины в саду» (1921–1923) стол-эллипс перекрыт полуфигурой женщины, обернувшейся к зрителю; вторая изображена будто едва вступившей в раму картины. Странна геометрия перспективы в картине: мы будто влетаем в кадр, оказываемся парящими, словно птицы или порхающие мотыльки, привлеченные солнечными красками в жаркий полдень. Кажется, что быстрая (порхающая) смена впечатлений не дает нам возможности увидеть фигуры целиком: мы приближаемся к ним слишком близко, при этом и они, и мы находимся в непрерывном мерцающем движении.

В своих композициях, таких как «Утро» (2000) и «Большой натюрморт» (2002), Неклюдов принимает эстафету у французского художника, будучи значительно моложе его в момент написания знаменитых террас и натюрмортов с видом пейзажа из окна. Выглядит так, будто русский автор впитывает открытия леканьского затворника, как нектар, и питает им свои картины. Как и в боннаровских полотнах, в работах Неклюдова точка входа зрителя в пространство такова, что мы влетаем в композицию сверху и оказываемся парящими поверх голов людей, сидящих вокруг стола, или видим, как фигуры, теряя гравитацию, зависают между фруктовых деревьев, пронизанных слоистым светом из окон веранды («Компания» (1992) и «Сестры» (1991)).

На стыке наивного искусства, посвященного «котам и птицам», и исследования геометрии пространства находится работа «Кошка» (2005), на которой кошка с птичкой заперты внутри стеклянного объема веранды. В этой работе событие тихой летней жизни на даче превращается в символическую притчу, за которой стоит размышление художника о жизни. Неклюдов переходит на язык символов, что подсознательно знакомы и даже кажутся понятными зрителю, но их трудно перевести буквально, как почти невозможно буквально истолковывать сны.

В творческом наследии Неклюдова важнейшее место занимают натюрморты. Отметим среди них те, где веранда становится обрамлением «тихой жизни». Сюда можно отнести несколько различных по своей пластике групп. Встречаются кристаллические натюрморты, написанные маслом и темперой, как правило, вертикальные. К этой группе работ относится масляная живопись «Цветы на веранде» (1991). Вторая группа – горизонтальные натюрморты со сложной постановкой предметов на столе; они даны будто в обратной перспективе круглящегося, неевклидового пространства. Среди написанных на веранде – «Первый снег» (1991), «Голубой букет» (1993) и «Большой натюрморт» (2002), в которых происходит встреча видения вздыбленного мира Петрова-Водкина[19] с фрагментами карты мира, увиденной с высоты пролетающей птицы Боннара. Глядя на «Голубой букет», также вспоминается живопись Павла Варфоломеевича Кузнецова[20], у которого с ранних лет голубой – символ призрачной границы между явью и сном, цвет вневременный, вечный.

Еще одну группу натюрмортов в творчестве Владимира Павловича составляют те, что написаны в технике классической акварели и в технике акварели на новых материалах, всевозможных деревянных или древосодержащих поверхностях («Ранняя зима» и «Голубой букет» (обе 1993), «Веранда» (2010)). Краска ложится на них до такой степени отлично от бумаги, что порой кажется, что перед нами мозаика. Вода с растворенным в ней пигментом собирается в крупные капли, и художник мастерски владеет этой техникой, им же изобретенной.

Обратим внимание еще на один важный сюжет в творчестве художника, связанный с изображениями веранды: это исследование многомерной структуры пространства. Оно идет в нескольких направлениях. Так, в композициях «Веранда» и «На веранде» (обе 2000) Владимир Павлович изображает женскую модель в свете, проникающем сквозь сложную сетку оконных переплетов, но от буквальности изображения геометрии переплета художник переходит к его деконструкции. В произведении «Веранда» оконный переплет в цветных рефлексах по синей раме и розовые облака на вечернем небе обретают общность, будто они материальные явления одной природы, будто это перемычки переплета, как маленькие кораблики, плывут позади фигуры по небу. А сама она, в тенях рамы, то ли одета в перевязи, подобно спутницам охотницы-Дианы, то ли прорастает синими ветвями и становится деревом на фоне вечернего леса. Этот параллелизм форм и метонимия изображения создают странную иллюзорную игру: на холсте перед зрителем превращения происходят непосредственно в момент созерцания картины.

В картине «На веранде», несмотря на поздний год создания, художник снова обращается к любимому им с молодости Сезанну, и, согласно атомарности всего и вся у француза, в живописи Неклюдова окна и заоконный пейзаж слоятся одинаково, пронизанные энергией света.

Второй, не менее важный сюжет, – параллелизм геометрии пространства: между тремя работами, написанными в 2010 году, мы прослеживаем, как художник преломляет, искажает, мнет планиметрическую сетку изображения плоскостей. Все три картины созданы в розово-жемчужном колорите. Он, как тонкая пелена, отделяет нас от реализма сюжетов, превращая картины в умозрительные эксперименты по изображению возмущения пространства. В картине «Веранда» вертикальные плоскости ее окон слоятся, а условно написанные шторы и фигуры рифмуются между собой, стремясь к обретению единства своего вещества. В картине «Спящая» фигура покрыта пледом с геометрическим рисунком, будто это пейзаж, нарисованный с помощью картографической сетки. «Груши» подобны пейзажу, стоящему на складках географической карты. Живое как неживое и неживое как живое – все они части одного пространства, состоящие из общностей одинаковых атомов, а раз так, то, в продолжение системы Сезанна, все пишется в стремлении к визуальному единству фактур, форм и цвета.

Работая с сюжетами «из-под руки», с собственной веранды, художнику удается обращаться к коллегам, современникам и художникам прошлого. В умозрительных диалогах с ними Неклюдов обсуждает проблемы живописного и пластического порядка, транслирует свое настроение – меланхолию пожилого человека, наблюдающего за меняющимся миром. Он выдавливает пожилого художника, как чужеродный элемент, с территории современного искусства в мастерскую, в одиночество. Владимир Павлович транслирует общее с другими выдающимися мастерами конца ХХ – начала XXI века ощущение своей эпохи – безвременья перед приходом новой, неизвестной еще цивилизации. Художнику Неклюдову было суждено стать очевидцем больших перемен. Может быть, поэтому и смены его стилей, и разнообразие его источников вдохновения и их интерпретаций становятся свидетельством его исключительного слуха к биению подспудных ритмов истории. А для воплощения их иногда достаточно малых тем и сюжетов, что разыгрываются на ограниченном пространстве сцены одной деревенской веранды. Художник превращает ее в магическую сферу мерцания жизни и воспоминаний, метафору лимбического пространства искусства.

Литература

- Бычков, Васильев 2024 ‒ Бычков И.А., Васильев Н.Ю. Советская монументальная мозаика юга России. 1937–1991. М.: Кучково поле Музеон, 2024.

- Мишина 1989 ‒ Справочник членов Союза художников СССР. Под ред. О. Мишиной. Т. 2. М.: Советский художник, 1989.

- Справочник 1973 ‒ Справочник членов Союза художников СССР. Т. 2. М.: Советский художник, 1973.

- Чмырева 2004 ‒ Чмырева И.Ю. Творческий метод Пьера Боннара и некоторые проблемы визуальной культуры ХХ века. М., 2004. Автореферат (на правах рукописи).

- Яворская 1972 ‒ Яворская Н.В. Пьер Боннар. М.: Искусство, 1972.

- Terrasse 2000 ‒ Terrasse A. Bonnard. Shimmering Color. New York: Harry N. Abrams, 2000.

- Watkins 1996 ‒ Watkins N. Bonnard. London: Phaidon, 1996.

- Интервью Неклюдовых 1998 ‒ Интервью Б.П. и В.П. Неклюдовых телеканалу «Культура» (открытие выставки братьев в выставочном зале МСХ, Кузнецкий мост, 20), 1998. URL: https://youtu.be/wSx3Vz8920s (дата обращения 12.05.2025).

References

- Bychkov, I.A. and Vasiliev, N.Yu. (2024), Sovetskaya monumental’naya mozaika yuga Rossii. 1937–1991 [Soviet monumental mosaics of southern Russia. 1937–1991], Kuchkovo field Muzeon, Moscow, Russia.

- Mishina, O. (1989), Spravochnik chlenov Soyuza khudozhnikov SSSR [Reference book of the members of the Union of Artists of the USSR], ed. by O. Mishina, Vol. 2, Soviet Artist, Moscow, USSR.

- Spravochnik chlenov Soyuza khudozhnikov SSSR (1973), [Reference book of the members of the Union of Artists of the USSR], Vol. 2, Soviet Artist, Moscow, USSR.

- Chmyreva, I.Yu. (2004), Tvorcheskij metod P’era Bonnara i nekotorye problemy vizual’noj kul’tury XX veka [The creative method of Pierre Bonnard and some problems of the visual culture of the 20th century], abstract (manuscript rights).

- Yavorskaya, N.V. (1972), Pierre Bonnard, Iskusstvo, Moscow, USSR.

- Terrasse, A. (2000), Bonnard. Shimmering Color, Harry N. Abrams, New York, USA.

- Watkins, N. (1996), Bonnard, Phaidon, London, UK.

- Interv’yu, B.P. i V.P. Neklyudovyh telekanalu “Kul’tura” (otkrytie vystavki brat’ev v vystavochnom zale Moskovskogo Sojuza Khudozhnikov, Kuznetsky Most 20) (1989), [B.P. and V.P. Neklyudovs’ interview for the TV Channel “Kultura” (opening of the brothers’ exhibition at the Moscow Union of Artists Exhibition Hall, 20 Kuznetsky Most)], URL: https://youtu.be/wSx3Vz8920s (retrieved May 12, 2025).

[1] Анри Матисс (1869–1954) – французский художник, основатель движения фовизм, одна из крупнейших фигур европейского модернизма.

[2] Пьер Боннар (1867–1947) – французский художник, член группы «Наби», эволюционировал от постимпрессионизма и символизма к сложному авторскому стилю живописи и графики.

[3] Жан Эдуар Вюйар (1868–1940) – французский художник, член группы «Наби», мастер пейзажа и изображения интерьеров, сделал интерьер самостоятельным жанром постимпрессионистической живописи начала ХХ века.

[4] Иван Абрамович Морозов (1871–1921) – предприниматель, меценат, коллекционер современного западного и русского искусства. Создал одну из первых доступных публике коллекций современного искусства в начале ХХ века в Москве в своей усадьбе на ул. Пречистенка (ныне это здание Российской академии художеств).

[5] Станислав Юлианович Жуковский (1873–1944) – русский и польский живописец польского происхождения. Ученик И.И. Левитана и В.Д. Поленова. Пейзажист, мастер изображения интерьеров. Получил известность как младо-передвижник и участник Союза русских художников, также выставлялся с объединением «Мир искусства». Испытывал влияние импрессионизма.

[6] Александр Давыдович Древин (1889–1938) – русский и советский художник латышского происхождения.

[7] Николай Петрович Крымов (1884–1958) – русский и советский художник, мастер пейзажа.

[8] Николай Андреевич Тырса (1887–1942) – русский и советский художник.

[9] Александр Григорьевич Тышлер (1898–1980) – советский художник, театральный и станковый художник, скульптор, представитель метафорического и мифопоэтического искусства.

[10] Петр Владимирович Вильямс (1902–1947) – русский и советский художник, театральный и станковый живописец.

[11] Александр Аркадьевич Лабас (1900–1983) – русский и советский художник, представитель авангарда в русской живописи.

[12] Натан Исаевич Альтман (1889–1970) – русский и советский художник, соединивший в русском модернистском искусстве живописи различные эпохи – от фовизма и кубофутуризма до метафизической живописи.

[13] Роберт Рафаилович Фальк (1886–1958) – русский и советский художник, представитель авангарда в русской живописи.

[14] Поль Сезанн (1839–1906) – французский живописец, революционер, изменивший язык изобразительного искусства конца XIX века. Его произведения входили в коллекции И.А. Морозова и С.И. Щукина.

[15] Пабло Руис-и-Пикассо (1881–1973) – французский и испанский художник испанского происхождения. Основатель нескольких новых направлений в живописи, начиная с кубизма. Одна из важнейших фигур модерна европейской культуры. Его произведения входили в коллекции И.А. Морозова и С.И. Щукина.

[16] Андре Дерен (1880–1954) – французский художник, один из самых активных и важных представителей европейской живописи первой половины ХХ века, участник движения кубизм. Его произведения входили в коллекции И.А. Морозова и С.И. Щукина.

[17] Первая в СССР выставка П. Пикассо состоялась в залах ГМИИ в 1956 году, когда братья Неклюдовы готовились поступать в Строгановское училище. В дальнейшем выставки Пикассо в ГМИИ проходили в 1966, 1971, 1988 и 1991 годах. В 1976 году в ГМИИ прошла большая монографическая выставка П. Сезанна, позволившая полнее представить творчество этого живописца; после нее в Москве среди художников и коллекционеров современной живописи начинается мода на «сезаннизм».

[18] Татьяна Алексеевна Маврина (1900–1996) – советский художник, известна своими иллюстрациями к книгам русских писателей и народным сказкам. Коллекционер народного и церковного искусства. Соединяла модернистские приемы изображения пространства с цветовой символикой и свободой письма из народного искусства.

[19] Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) – русский и советский художник, теоретик искусства.

[20] Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878–1968) – русский и советский живописец.

Авторы статьи

Информация об авторе

Ирина Ю. Чмырева, кандидат искусствоведения, доцент, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Москва, Россия; 119071, Россия, Москва, Малая Калужская ул., 1; irinachmyreva@gmail.com

ранее,

кандидат искусствоведения, арт-куратор − исследователь в штате некоммерческой организации в области культуры FotoFest Inc., Хьюстон, США;

ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, Москва, Россия; 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; irinachmyreva@gmail.com

Author Info

Irina Yu. Chmyreva, Cand. of Sci. (Art history), Associate Professor, Russian State University named after A.N. Kosygin, Russia, Moscow; 1 Malaya Kaluzhskaya St, 119071 Moscow, Russia; irinachmyreva@gmail.com

previously,

Cand. of Sci. (Art history), Art Curator – Researcher, Non-profit organization in the field of culture FotoFest Inc., Houston, USA;

Research Institute of Theory and History of Fine Arts of Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21, Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; irinachmyreva@gmail.com