Проблемы синтеза Ренессанса и готики в сакральной архитектуре Франции XVI–XVII веков

Прасковья И. Морозова

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Москва, Россия, morozova_praskovya@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается проблема архитектурной дифференциации французских готических памятников XVI–XVII столетий. Для Франции готика является незыблемой традицией и общенациональным стилем как выражением собственной идентичности. При этом с 1530-х годов во французской архитектуре начинают преобладать ренессансные тенденции. Cтатья нацелена на изучение различных вариантов сочетания традиционной для Франции готической архитектурной конструкции с новыми декоративными тенденциями итальянского Ренессанса.

Ключевые слова:

французская готика, готическая архитектура, Ренессанс, синтез Ренессанса и готики, архитектура раннего Нового времени

Для цитирования:

Морозова П.И. Проблемы синтеза Ренессанса и готики в сакральной архитектуре Франции XVI–XVII веков // Academia. 2025. № 3. С. 300–300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

On the synthesis of Renaissance and Gothic in the sacred architecture of France of the 16th–17th centuries

Praskovia I. Morozova

A.A. Bakhrushin State Central Theatre Museum, Moscow, Russia, morozova_praskovya@mail.ru

Abstract

This article examines the problem of architectural differentiation of French Gothic monuments of the 16th–17th centuries. For France, Gothic is an unshakable tradition and a national style as an expression of its own identity. Furthermore, from the 1530s, Renaissance trends began to prevail in French architecture. This article studies various options for synthesizing traditional French Gothic architectural solutions with the new decorative trends of the Italian Renaissance.

Keywords:

French Gothic, Gothic architecture, Renaissance, synthesis of Renaissance and Gothic, early modern architecture

For citation:

Morozova, P.I. (2025), “On the synthesis of Renaissance and Gothic in the sacred architecture of France of the 16th–17th centuries”, Academia, 2025, no 3, рр. 300−300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Введение

Cтатья посвящена рассмотрению проблем синтеза готической конструкции и ренессансной декорации во французской сакральной архитектуре XVI–XVII столетий. Этот временной отрезок выбран в первую очередь по причине того, что в 1530-х годах во Франции особую популярность приобретает стиль итальянского Ренессанса, он быстро адаптируется на французской почве и приобретает собственные уникальные черты. Как отмечает Николаус Певзнер: «Прежде в Великобритании, Франции, Нидерландах, Испании и Германии положение [архитектуры] было практически неизменным в начале XVI века. Во всех этих странах художники в один и тот же момент отвернулись от своего готического прошлого, привлеченные одним и тем же новым стилем, итальянским Ренессансом» [Pevsner 1960, p. 493]. Однако, готика, будучи многовековой твердо закрепившейся традицией, тем не менее остается незыблемой конструктивной основой для большинства сакральных построек. В связи с этим в попытках совместить устоявшиеся архитектурные нормы с новыми тенденциями, возникают уникальные синтетические памятники.

К сожалению, из-за главенства в раннем Новом времени Ренессанса, исследователи как правило или опускают тему готики, считая ее чем-то вроде пережитка прошлого, или же рассматривают последнюю через призму классической архитектуры, что представляется ошибочным. В действительности, готика в XVI–XVII веках является вполне самостоятельным и самодостаточным архитектурным направлением, способным на смелые архитектурные решения.

Нотр Дам де Марэ, Ла Ферте Бернар

Одним из наиболее ярких примеров сочетания готической конструкции с ренессансным декором является осевая капелла собора Нотр Дам де Марэ, в городке Ла Ферте Бернар (Notre-Dame-des-Marais de La Ferté-Bernard). Его строительство началось во второй половине XV века. В начале XVI столетия были завершены работы над хором. Осевая капелла же датируется 1530‒1540 годами – то есть, к моменту начала строительных работ архитекторы уже имели (буквально) за спиной опыт возведения «классического» готического собора, что говорит о неслучайности стилистического выбора.

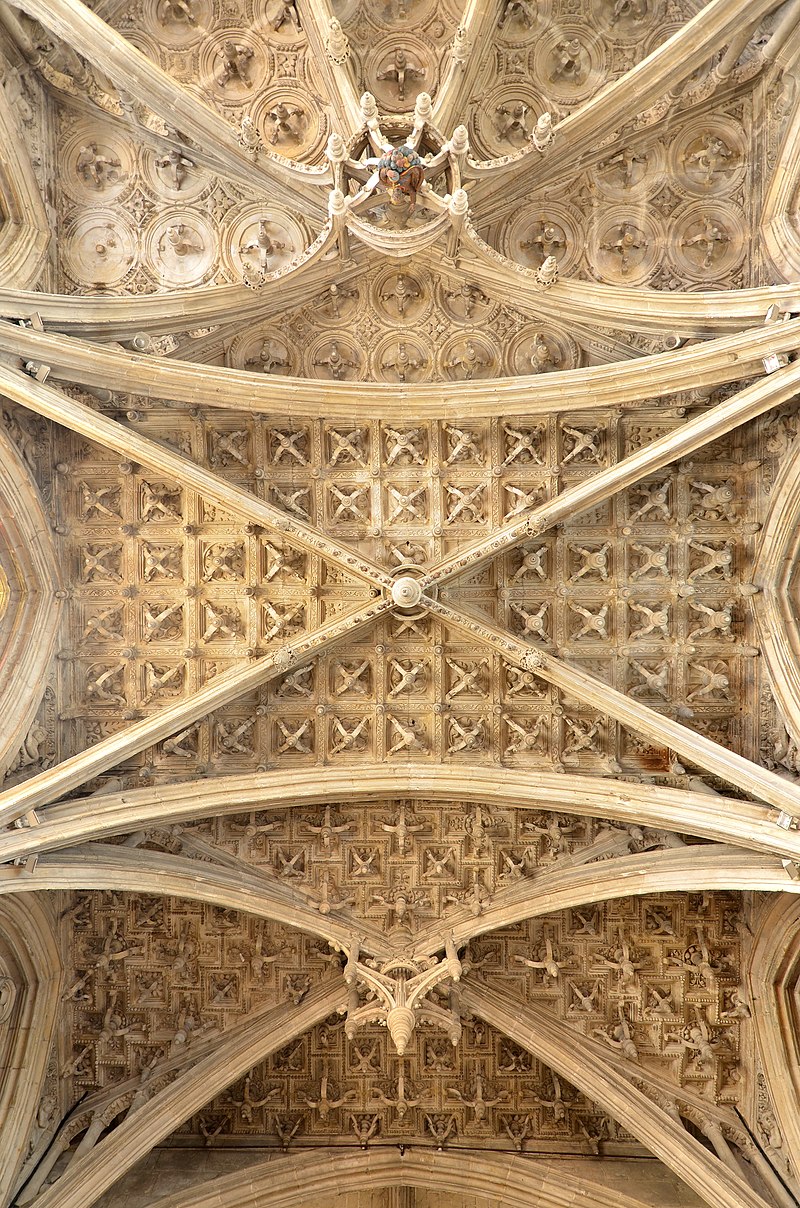

Капелла состоит из трех травей (пролетов). Первые две травеи представляют четырехчастные крестовые своды, в последней травее количество нервюр соответствует количеству простенков между окнами. Это вполне обычно для готической конструкции. Однако гораздо более репрезентативным оказывается декоративное решение (ил. 1).

Вся плоскость потолка осевой капеллы состоит из кессон, испещренных тонким резным орнаментом, который в свою очередь демонстрируют высокую степень вариативности. Так, в первой травее осевой капеллы крестообразные формы кессон чередуются с квадратными. В каждом кессоне соответственно расположен подвесной элемент, напоминающий по форме изысканный канделябр. От него радиально расходятся флоральные мотивы, тогда как сами кессоны первой травеи покрыты орнаментом из округлых бусин.

Вторая травея осевой капеллы Нотр Дам де Марэ де ла Ферте Бернар сплошь состоит из квадратных кессонов, что задает более четкий визуальный ритм. Однако и здесь архитекторы прибегают к чередованию, которое менее заметно и потому более изысканно. Внутри каждого кессона второй травеи располагается поочередно либо квадратная форма основания, либо круглая, которые в свою очередь также содержат внутри флоральные мотивы, являющиеся основой для канделяброобразных подвесных элементов. По краям кессонов второй травеи пробегает более плоский фигуративный орнамент, в краях кессонов заканчивающийся дополнительными небольшими подвесными элементами округлой формы.

Наконец, третья травея содержит внутри исключительно круглые кессоны, что очевидно отвечает по форме очертаниям конхи, в ромбовидные промежутки между которыми вставлены изысканные цветочные мотивы. В отличие от первых двух травей капеллы, в круглых кессонах третьей отсутствуют растительные элементы (ил. 2).

Так, канделяброобразные подвесные детали оказываются абсолютными доминантами в кессонах, что говорит о таком важном качестве резчиков, как мера, способность отказаться от дополнительных декоративных нагромождений, чтобы сделать пространство более цельным и органичным. На этом декоративные решения осевой капеллы собора Нотр Дам де Марэ де ла Ферте Бернар не заканчиваются.

Архитекторы разделяют каждую нервюру надвое, таким образом освобождая дополнительное пространство между ними, в которое вставляют небольшие колонны с композитными капителями и путти, что с одной стороны отсылает нас к образцам классической архитектуры, с другой же создает очень важную иллюзию существования града небесного над головами прихожан, что в свою очередь способствует очевидно подчеркиванию сакральной семантики этого пространства. В качестве замкового камня в первой травее осевой капеллы Нотр Дам де Марэ де ла Ферте Бернар помещается канделяброобразный элемент, который в данном случае оказывается значительно укрупненным и составляет так называемые flying ribs. Подобная ажурная конструкция являет собой практически обособленную самостоятельную микроархитектурную композицию.

Решение замкового камня второй травеи оказывается более скромным, однако, гораздо примечательнее то, что оно еще более развивается к последней травее, подчеркивая тем самым сакральную значимость пространства. Шесть нервюр свода последней травеи сходятся в многослойную конструкцию, центром которой является нервюра, образующая четкий круг. По сторонам ее поддерживают небольшие волютообразные конструкции, что также указывает на знание архитекторами классической архитектурной традиции. Ядром всей композиции последней травеи оказывается скульптура, изображающая творца, летящего на облаках. Подобное декоративное решение свода с петлевидной нервюрой, образующей практически самостоятельное архитектурное тело, могло быть подсмотрено архитекторами в соборе Сен Жерве Сен Проте (Saint-Gervais-Saint-Protais).

Свод северной капеллы Богоматери собора Сен Жерве Сен Проте был закончен до 1517 года. Он демонстрирует сходную конструкцию, которая, однако, усложнена не только скульптурным, но и живописным полихромным декором. При этом, что немаловажно, скульптурный декор в Сен Жерве Сен Проте несет определенное теологическое значение. Так сама кольцевая форма отсылает к короне Богоматери и, соответственно, к сюжетам Вознесения и Коронования Марии, изображение крепостных ворот же является аллюзией на врата, ведущие в Царство Небесное. Так, в разговоре о Нотр Дам де Марэ де ла Ферте Бернар важно постановить синтетичность архитектуры раннего Нового времени, которая способна сочетать в себе как элементы высокой готики, так и новые ренессансные эксперименты (ил. 3).

Таким образом, в случае с собором Нотр Дам де Марэ де ла Ферте Бернар мы сталкиваемся с интересным синтезом скульптуры, архитектуры и живописи, которые создают изысканную цельную композицию, наполненную всевозможными мелкими деталями, дополняющими друг друга. Немаловажную роль играет и сам факт выбора в пользу ренессансных декоративных элементов в осевой капелле, так как капелла является одним из наиболее значимых мест собора с сакральной точки зрения. По сравнению со строгими готическими нефами Нотр Дам де Марэ де ла Ферте Бернар, ренессансные мотивы в капелле позволяют сделать яркий визуальный акцент, необходимый для семантизации пространства.

Сент Эсташ, Париж

Одним из наиболее репрезентативных памятников синтеза готического и ренессансного мышлений является парижский собор Сент Эсташ (Saint-Eustache). Его строительство началось в 1532 году Жаном де ла Барром, век спустя было продолжено по проекту Лемерсье [Sankovitch 2015, p. 16]. Парадоксальность архитектурного решения этого памятника достаточно полно была описана в ранее опубликованной статье «Региональные особенности в уникальных памятниках французской готики XVI–XVII вв.», посвященной региональным художественным традициям [Морозова 2024, с. 62‒71]. Здесь же стоит отметить лишь одну существенную деталь, характеризующую один из аспектов проблематики синтеза готики и Ренессанса во французской сакральной архитектуре раннего Нового времени.

В пространствах боковых нефов кроме ренессансных пилястр обнаруживаются тонкие промежуточные полуколонны, призванные поддерживать диагональные нервюры. Система готической архитектуры, таким образом, осмысляется через классический язык декорации. Промежуточные полуколонны, существование которых архитектор не смог проигнорировать в контексте данной попытки синтеза, оказываются затесненными в районе капителей боковыми пилястрами, за счет чего архитектурный язык становится усложненным и перенасыщенным в своей деталировке и множественности. Иными словами, Никола Лемерсье уже в XVI веке предпринял попытку сохранения готической конструкции, при этом одетой буквально в классические формы. Жак Лемерсье оказывается продолжателем идеи синтеза готической архитектуры с классическими формами, заложенной его отцом [Ranjard 1946, p. 103‒135] (ил. 4).

Очевидные попытки сохранения предельной демонстративной тектонической логики привели архитекторов к уникальному принципу постановки колонн. Так, система отсчета ведется от пространства внешней стены бокового нефа, где верхняя трехчетвертная колонка является опорой для нервюр и на уровне границы клеристория с аркадой нижнего яруса опирается на последующую квадратную в сечении, последняя из которых в свою очередь на уровне пяты арки аркады переходит в аналогичную по форме. Так, на внешних стенах боковых нефов создается иерархически выверенная многочастная система деления стены на модули. Но, что примечательно, эта система сохраняется и в остальных опорах собора, где она уже не имеет под собой никакого логического обоснования, из чего следует, что архитекторы явно стремились сочетать готику с Ренессансом, что привело к визуальным усложнениям и перенасыщением деталями внутреннего пространства.

На примере Сент Эсташ мы встречаемся с попыткой синтезировать готическое и ренессансное понимания ордера. Готический принцип построения ордера заключается в первую очередь в том, что ордер соответствует своему структурному месту и находится в прямой зависимости от последнего. К примеру, свободно стоящие колонны Амьенского собора имеют один облик, в то время как пристенные ордера – другой, что обусловлено принадлежностью к различным местам внутри системы собора. При этом ренессансный подход требует единообразия и унификации ордеров, что вызывает очевидные неразрешимые противоречия с готической системой. Архитектор Сент Эсташ же собирает на поверхности каждой опоры признаки всех структурных мест собора, создавая уникальный гибрид, в котором присутствуют одновременно ярусные отметки и ордерные подробности всех возможных мест употребления ордерной сетки. Таким образом, Сент Эсташ не может в равной степени считаться ни полноценно готическим памятником, ни полноценно ренессансным. Подобное героически абсурдное с точки зрения стиля решение демонстрирует наглядно невозможность какой бы то ни было устойчивости формообразования внутри готики XVI–XVII столетий.

Сен Маклу, Понтуаз

Характерным памятником, иллюстрирующим проблемы синтетичности стилей раннего Нового времени, является собор Сен Маклу в Понтуазе (Saint-Maclou de Pontoise), строительство которого велось в два этапа. Так, начало работ датируется XII столетием. На первом этапе собор представлял собой небольшую трехнефную базилику с трансептом, вынесенным на одну травею, и радиальным обходом алтарной части. В XVI веке же было принято решение о необходимости расширения собора. Так, в 1530-х годах был значительно расширен северный неф, к 1541 году завершены работы над трансептом, к 1570 году закончена отделка внутреннего пространства. В 1585 году повторно перекладывается свод средокрестия. Все эти многочисленные разновременные строительные вмешательства придали собору уникальный вид, сочетающий в себе различные стилистические архитектурные направления.

Как и в случае с Сент Эсташ, в Сен Маклу в Понтуазе мы встречаемся с очередной попыткой синтезировать готику и ренессанс (ил. 5). Однако, надо понимать, что если Сент Эсташ строился в XVI веке с нуля, то Сен Маклу – это по большей части все-таки памятник реставрации раннего Нового времени. Наиболее показательным здесь является пространство средокрестия, где западные опоры представляют собой группу наложенных друг на друга классических пилястр, в то время как восточные являются тонкими готическими колонками с растительными капителями. Иными словами, мы сталкиваемся со случаем буквального одевания средневековой конструкции в ренессансные декорации. Любопытной оказывается и попытка не просто добавить ренессансную декорацию, но подстроить ее под метрическую систему готического собора. Имеется в виду введение ярусных отметок, которые соответствуют конструктивным особенностям. То есть, нижние пилястры завершаются прихотливой ионической капителью на уровне пяты арки нижней аркады. Далее же, на нее непосредственно ставится следующая пилястра, которая в свою очередь завершается композитной капителью на уровне пяты арки свода. Можно констатировать, что в случае с XVI веком мы сталкиваемся с примерами уникального поиска компромисса между еще очень устойчивыми принципами поздней готики и во многом насильственным вторжением Ренессанса. При этом следует отметить, что, несмотря на всю пестроту различных вариантов стилистического синтеза, ощущение собора как единого целого все еще остается в пределах готических интонаций, что демонстрируют в первую очередь структурные элементы.

Нотр Дам де Грас, Камбре

В XVII веке ситуация немного меняется. В связи с прокатившимися по стране религиозными войнами, возникает необходимость глобальной реставрации многочисленных памятников. Меняются и вкусы эпохи – Ренессанс начинает в значительной степени превалировать в языке не только светской, но и сакральной архитектуры.

В качестве характерного примера проблемы синтезирования готической конструкции и ренессансной декорации рассмотрим собор Нотр Дам де Грас в Камбре (Notre-Dame de Grâce de Cambrai), строительство которого началось в 1695 году, когда архиепископом стал Франсуа де Салиньяк де Ла Мот-Фенелон. Изначально планировалось лишь восстановить хор старой церкви, однако вскоре работы распространились на остальное пространство собора, в результате чего он оказался полностью перестроен. Строительство велось под руководством Ансельма Этьена и было полностью завершено к 1703 году. Поскольку Камбре был присоединен к Франции лишь в 1678 году, церковь должна была стать отражением стиля архитектуры Людовика XIV. Интересно отметить, что некоторые исследователи, исходя из геополитических причин, считают собор своеобразным «компромиссом между барокко и классицизмом» [Trenard, Rouche 1982, p. 174], что, однако, требует существенных оговорок.

Во внутреннем пространстве Нотр Дам де Грас де Камбре можно заметить, как готика начинает постепенно отступать (ил. 6, 7). И если в XVI веке архитекторы пытались подстроить Ренессанс под метрическую систему готического собора, то XVII столетие уже скорее пытается наоборот – подстроить готику под нужды классической архитектуры. Таким образом, на примере Нотр Дам де Грас де Камбре мы видим, как опоры на всем протяжении базилики унифицируются, утрачивают четко дифференцированные модульные отметки и при этом приобретают очень обширный изощренный ренессансный декор. Иными словами, декоративная составляющая в XVII веке начинает превалировать над семантической. Отдельный интерес при этом также представляют сами своды алтарной части собора Нотр Дам де Грас де Камбре. Архитекторы обильно декорируют их растительным орнаментом, поскольку, в отличие от колонн, классические прототипы которых найти нетрудно, тем более в контексте архитектуры XVII века, классических нервюр не существует, что уже само по себе диктует некоторые противоречия, которые, в свою очередь, архитекторы и пытаются решить различными декоративными способами.

Заключение

Подводя некоторый итог, можно сказать, что памятники, рассмотренные нами, во многом являются переходными, своего рода химерами, неспособными эволюционировать в целостный стиль, но при этом дающими уникальные и совершенно неожиданные архитектурные решения, которые уже свидетельствуют не о цитатном, но о серьезном взаимном стилистическом проникновении и обогащении готики и Ренессанса.

Литература

- Морозова 2024 – Морозова П.И. Региональные особенности в уникальных памятниках французской готики XVI–XVII веков // Искусство Евразии. 2024. № 2 (33). С. 62–71. URL: https://eurasia-art.ru/art/issue/view/37 (дата обращения 19.08.2025).

- Pevsner 1960 – Pevsner N. An Outline of European Architecture. Berlin: Penguin Books, 1960. 740 p.

- Ranjard 1946 – Ranjard M. Saint-Eustache. Les campagnes de construction de 1532 à 1640 // Congrès archéologique de France. 1946. Session 104. P. 103–135.

- Sankovitch 2015 – Sankovitch А.М. Тhe Church of Saint-Eustache in the Early French Renaissance // Architectura Moderna. Turnhout, 2015. No 12. 244 р.

- Trenard, Rouche 1982 – Trenard L., Rouche M. Histoire de Cambrai. Presses Universitaires de Lille, 1982. V. 2. 314 p.

References

- Morozova, P.I. (2024), “Regionalnye osobennosti v unikalnykh pamyatnikakh frantsuzskoi gotiki XVI–XVII vekov” [Regional features in unique French Gothic monuments of the 16th–17th centuries], Iskusstvo Evrazii, No 2 (33), pp. 62–71. URL: https://eurasia-art.ru/art/issue/view/37 (reference date 19.08.2025).

- Pevsner, N. (1960), An Outline of European Architecture, Penguin Books, Berlin.

- Ranjard, M. (1946), “Saint-Eustache. Les campagnes de construction de 1532 à 1640”, Congrès archéologique de France, Session 104, pp. 103–135.

- Sankovitch, А.М. (2015), “Тhe Church of Saint-Eustache in the Early French Renaissance”, Architectura Moderna, Turnhout, No 12.

- Trenard, L., Rouche, M. (1982), Histoire de Cambrai, Presses Universitaires de Lille, V. 2.

К иллюстрациям

Ил. 1. Фото из открытых источников.

Ил. 2. Фото из открытых источников.

Ил. 5. Фото из открытых источников.

Ил. 6. Фото из открытых источников.

Ил. 7. Фото из открытых источников.

Авторы статьи

Информация об авторе

Прасковья И. Морозова, специалист по учету и хранению музейных предметов, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Москва, Россия; Россия, 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 31/12; morozova_praskovya@mail.ru

Author Info

Praskovia I. Morozova, Specialist in registration and storage of museum objects, A.A. Bakhrushin State Central Theatre Museum, Moscow, Russia; 31/12 Bachrushin St., 115054, Moscow, Russia; morozova_praskovya@mail.ru