Заметки об иконе 1693 года из собрания Государственного исторического музея

Татьяна Ю. Облицова

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия, niizaris@rah.ru

Аннотация

В статье предпринята попытка уточнения происхождения образа 1693 года, хранящегося в коллекции Государственного исторического музея. Проанализирована билингвическая надпись на лицевой стороне иконы, обосновывающая и истолковывающая иконографию «Троицы». Выявлен круг подобных икон в собраниях музеев Москвы, Подмосковья и Cанкт-Петербурга.

Ключевые cлова:

трехликие и трехглавые образы в христианстве, лики Христа, Иоаннова вставка, Троица, иконопись XVII–XIX веков

Для цитирования:

Облицова Т.Ю. Заметки об иконе 1693 года из собрания Государственного исторического музея // Academia. 2025. № 3. С. 300–300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Notes on the 1693 icon from the collection of the State Historical Museum collection

Tatiana Yu. Oblitsova

Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Moscow, Russia, niizaris@rah.ru

Abstract

The article attempts to clarify the provenance of the 1693 icon stored in the collection of the State Historical Museum in Moscow. The bilingual inscription on the front side of the icon, interpreting the iconography of the “Trinity”, was analyzed. A circle of similar icons in the museums in Moscow, Moscow region and St Petersburg was identified.

Keywords:

three-faced and three-headed images in Christianity, faces of Jesus, Comma Johanneum, Trinity, icon painting of the 17th–19th centuries

For citation:

Oblitsova, T.Yu. (2025), “Notes on the 1693 icon from the collection of the State Historical Museum collection”, Academia, 2025, no 3, рр. 300−300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

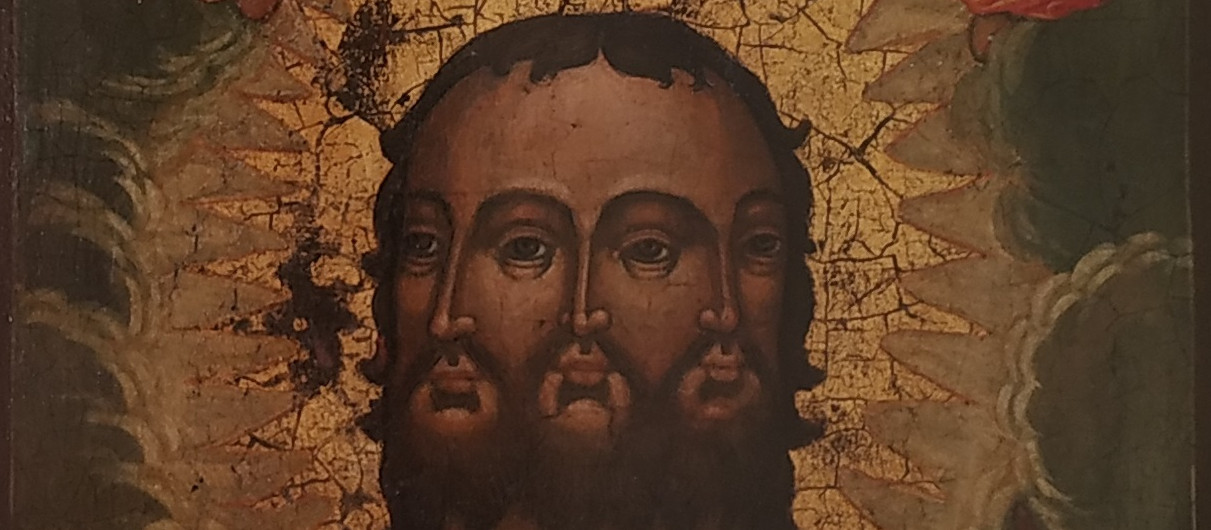

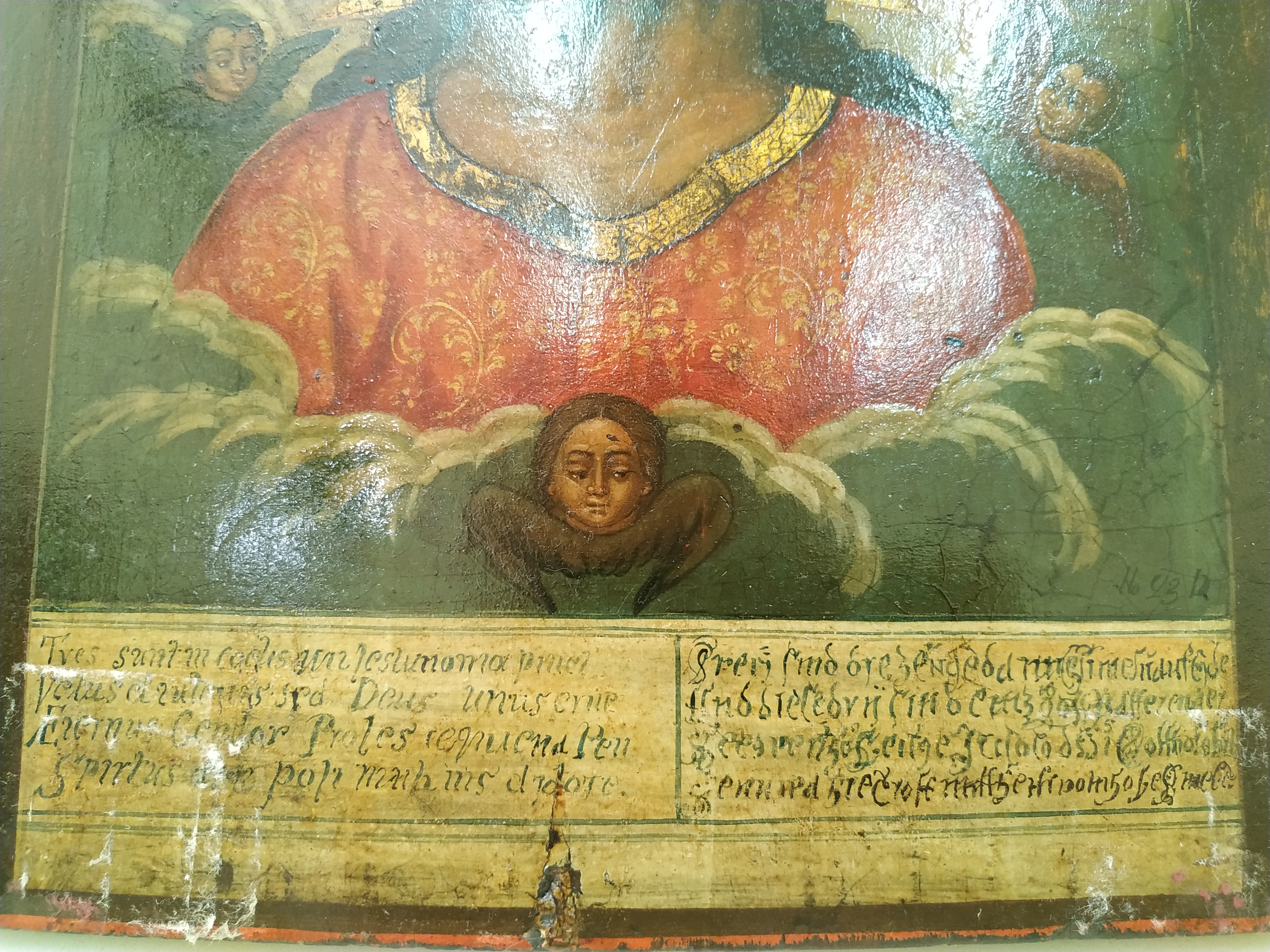

В собрании Государственного исторического музея хранится датированная 1693 годом икона «Трехликий Спас»[1], которой и посвящена статья. Икона происходит из Румянцевского музея[2]. Каталожное описание этого смесоипостасного образа с тремя ликами и четырьмя глазами определяет икону как «символическое изображение Святой Троицы в виде погрудного Трехликого Божества, с ангелами и херувимами вокруг головы. Внизу в 4 строки латинская и голландская надпись скорописью. Письмо западное, XVII в. От Н.А. Сиротинина» (ил. 1). Уточним, что надпись сделана на латыни и немецком языке. Второе замечание касается имени дарителя. Хорошо известен человек с такой фамилией, но иными инициалами – Андрей Николаевич Сиротинин (1864–1922), писатель, филолог, переводчик.

Об иконографии образа, ее гипотетических истоках и трансформации существует обширная литература. Размытость критериев позволяет включать в единую генеалогию изображения найденные в Древнем Египте, на Востоке: трехглавых и трех- или четырехликих идолов языческих культур – кельтов, германцев, славян и др. Архетип, далекое восточное мифологическое происхождение способствовали распространению этого типа изображения, особенно в искусстве, которое определялось дидактическими или орнаментальными функциями. Увлечение этим типом изображения обязано удачному слиянию в нем наглядной иллюстрации догмы и художественного вкуса, предпочитавшего фантастические формы (визуально-теологический конструкт «Est, et non est» («Есть и не есть»)[3].

Известны две ветви иконографической формулы тринитарных изображений. Это трехликие и трехглавые антропоморфные образы Бога. В обобщенной форме выглядит убедительным утверждение, что первые укоренены в западной традиции, а вторые – в византийском искусстве, в котором образ Премудрости, отождествлявшийся с божественным промыслом и домостроительством спасения, предстает как ангел с тремя головами. Что воспринимается догматически безукоризненным. Согласно Писаниям святых отцов (прп. Космы Маюмского, Климента Александрийского, свщмч. Игнатия, еп. Антиохийского, и др.), под воплощенной Премудростью понимается Христос. Премудрость свойственна Троице как Триипостасной единице. Известные изображения трехголовой Премудрости присутствуют в росписях, посвященных воплощению Христа и деяниям Святой Троицы. Таких примеров не очень много: образ в композиции «Сон Навуходоносора» в нартексе церкви Богородицы Перивлепты в Охриде (1295), в композиции «Триипостасная единица» в церкви монастыря Хиландар на Афоне (1318–1321, под прописью XIX века), фреска «Святая Троица» монастыря Матеич (после 1353), образ Премудрости в предалтарной части церкви Богородицы грузинского монастыря Зарзма (середина – третья четверть XIV века), а также единичные композиции XIV–XVIII вв. в церквях на Балканах: Сербии, Словении, Болгарии, Румынии. Всем этим памятникам посвящены исследования и устные доклады (в том числе отечественных специалистов Л.Е. Евсеевой, Е.А. Виноградовой, О.В. Чумичевой, И.А. Шалиной)[4], предоставляющих убедительные интерпретации этого визуального феномена. Однако и среди памятников западноевропейского средневековья встречаются произведения, расходящиеся с этой классификацией[5]. Также известны примеры, расширяющие предложенную схему, среди них образ «Успение» XI века из лигурийской базилики Санта Мария ди Монталлегро в Рапполо. На исполненной с иконы гравюре XVIII века еще отчетливее видна «трехчастность» Христа, приемлющего Богоматерь[6].

Образ из собрания Государственного исторического музея, безусловно, принадлежит к латинской иконографической традиции, также не обделенной вниманием исследователей как в контексте специфических тем, так и в энциклопедическом охвате. Напомним основные вехи. В эпоху схоластических диспутов, в готике стали появляться трехголовые и трехликие изображения Троицы, которые в период Реформации в полемическом рвении, кощунственно уподоблялись «католическому церберу», монстру, из-за чего были осуждены и запрещены на Тридентском соборе 1545 года. Наиболее вопиющие из них объявлены еретическими и торжественно сожжены папой Урбаном VIII в 1628 году. Однако изображения осужденной и запрещенной иконографии продолжали создаваться. Такова картина «Св. Вероника с платом» Фелипе-и-Мануэля Хиль де Мены (ок. 1650, Епархиальный и соборный музей в Вальядолиде), на которой совмещены изображения Отца, Сына и Святого Духа так, что лик Иисуса Христа оказывается утроенным. Три неотличимых друг от друга образа символизируют единство Троицы и возникает так называемый смесоипостасный образ.

Предлагаемый нами взгляд на многократно обсуждаемую тему связан с вербальной составляющей иконы из собрания отдела древнерусской живописи Государственного исторического музея. Образ, выполненный в 1793 году, как свидетельствует пометка в правом нижнем углу лузги, в масляной технике, вероятно, с гравюрного немецкого образца (о чем свидетельствует правая часть билингвической надписи) – самый ранний из небольшой группы икон, хранящихся сегодня в фондах музеев Подмосковья и Санкт-Петербурга, а также упомянутых в каталожных описаниях киевского Церковно-археологического музея, публиковавшего свои труды в конце XIX – начале XX столетий, и в издававшемся в то же время в Москве «Вестнике изящных искусств». Возможно, икона из Государственного исторического музея с некоего времени своего бытования сама послужила исходным образцом для поздних копийных произведений. Из трех икон, хранящихся в фонде «Православие ИЗО» Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге (ГМИР) с изображением Троицы в образе Иисуса Христа с тремя ликами[7], обращает на себя внимание наиболее близкая к образу из московского собрания (ГМИАР, Инв. № А-22811-IV). Ее нижняя часть представляет собой декоративный фон как продолжение поля иконы. Надпись на поле отсутствует. Как и у многих памятников в ГМИР, происхождение иконы описано условно. По номерам Центрального антирелигиозного музея (ЦАМ) можно заключить только то, что это ранние поступления 1930-х годов. Номера перечеркнуты, и их несколько, они четырехзначные, это подтверждает, что икону можно причислить к первым пяти или шести тысячам памятников, поступившим в музей. Все номера «глухие», установить, откуда она поступила в ЦАМ, невозможно.

Очень близкий к ныне находящейся в Санкт-Петербурге иконе образ с заготовленной для надписи полосой известен по фотографии 1941 года из архива Маргарет Бурк-Уайт[8]. Подпись под снимком упоминает 1941 год и Сергея Кузьмина, директора антирелигиозного музея в бывшем Исаакиевском соборе, где хранится икона, которую он держит в руках. Однако среди директоров антирелигиозного музея в здании Исаакиевского собора никогда не было человека с таким именем. В 1941 году эту должность последовательно занимали И.М. Штрейхер, Е.И. Востокова (с марта по июль), Н.В. Федорович (с июня по август), Е.И. Лединкина (с августа). При верной датировке снимка можно предположить, что икона была предметом фонда другого музея, возможно, ЦАМ в Москве, где с мая по сентябрь 1941 года производила съемку и фотомонтажи американская журналистка, встретившая в столице СССР начало Великой Отечественной войны.

В 1927 году Страстной монастырь частично был занят Союзом воинствующих безбожников (в том числе сюда же свозились иконы), в 1937 году все здания демонтировали. За год до сноса обители, в 1936 году, Союз воинствующих безбожников переехал в храм свт. Николая в Новой слободе (Каляевская/Долгоруковская, 23) и находился там до 1947 года[9] [Терюкова 2019, с. 123]. На основе этого Союза в 1927 году сформировался Центральный антирелигиозный музей в Москве (ЦАМ), переименованный в 1942 году в Центральный музей истории религии и атеизма АН СССР. Возможно, при фондовой реструктуризации, которая предшествовала уничтожению Страстного монастыря, так называемый Трехликий образ, запечатленный на фотографии и теперь хранящийся в ГМИР, переправили из Москвы в Ленинград.

Сходная, хотя и не сливающаяся с ним до тождественности икона конца XVIII века находится сейчас в фондах тульского филиала ГИМ. Прежде она пребывала у Волконских-Кампанари в их имении Урусово Веневского уезда[10]. Различие этих двух икон – этой и из собрания ГИМ в Москве – заключено в трактовке черт личного, что может служить основанием для предположения о существовании местной мастерской, откуда выходили подобные произведения. Также не заполненная текстом декоративная полоса под оглавным изображением косвенно свидетельствует о массовом изготовлении икон с единого образца и, возможно, неумении повторить надпись.

Исследователь XIX века Михаил Соловьев[11] описал подобную, современную ему, икону XIX века из церкви Положения Риз в селе Ратмир Коломенского уезда Московской губернии[12]. Икона из Ратмира, обыкновенного для таких образов «четвертного размера, писана по тонкому левкасу, на котором контуры прочерчены острием, масляными красками, вверху – два ангела в виде детей с золотыми крыльями у плеч, два херувима, а внизу – еще один, все трое с цветными крыльями. Кругом – зеленоватые облака. Хитон – красный, с золотыми разводами. Тройной лик исполнен совершенно иконописно, с легким румянцем на круглом лице, с ярко-красными устами и темными волосами, разделанными по волоску. Внизу – латинская надпись, скопированная иконописцем, не знавшим латинского языка, почерком нынешнего столетия» с известными пропусками из-за условной приблизительности начертания букв, что объяснимо для не разумеющего текста мастера. Из надписи автор статьи разобрал отдельные слова: “Tres sunt un coelis qui testimonia praebent // Vetus e in – terries sed Deus unus… Aeternus Genitor Proles… – …Parenti…” [Соловьев 1889, с. 289]. Также М. Соловьев привел в своей статье собственную зарисовку тринитарного образа в сиянии славы, высказав предположение об использовании иконописцем в качестве оригинала гравюры не раньше XVIII или даже XIX столетия. Это, несомненно, представляется и теперь совершенно справедливым. В заключении автор сообщил о том, что «местные жители и церковный причт не знают, каким образом эта икона попала в церковь: сначала она стояла в храме, потом ее убрали на склад, а теперь предполагают, с разрешения архиерея, передать в один из московских музеев» [Соловьев 1889, с. 290].

Большое искушение идентифицировать эту икону с образом начала XIX века, находящуюся в экспозиции ЦАК МДА. Иконография, типажи ангелов близки иконе из Государственного исторического музея, декоративные детали и разделка хитона по описанию схожи как с образом из Ратмира, так и с иконами из тульского и санкт-петербургского музеев. Такому отождествлению противится надпись, также открывающая незнание латыни, однако, лакуны, вызванные непониманием начертания букв, находятся в других местах.

Вербальная составляющая рассматриваемой группы икон, надпись, – переложение так называемой Иоанновой вставки, как принято в библеистике называть фразу из 1 Ин. 5: 7–8: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и Сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном». Появившаяся на полях рукописи в виде комментария в IV веке и призванная усилить обоснование тринитарного догмата, она со времени Эразма Роттердамского начала признаваться позднейшей припиской, вкравшейся в текст.

В изучение истории, связанной с Иоанновой вставкой, на протяжении веков и по сей день вовлечено много исследователей, и интерес к этой теме не ослабевает[13]. C XVI века под западным влиянием вставка появилась в Священных Писаниях и литургиях восточных церквей: Эфиопии, Индии, ставшими созвучными римской Вульгате. В 1602 году вставка возникла в «Апостоле», опубликованном в Венеции для использования его на востоке Греции. С XVII века критическая полемика в латинском мире относительно вставки затронула Русскую православную церковь, осваивавшую его проблематику и выдвигавшую свои аргументы. Западное влияние на православных богословов ощущалось и в вопросах текстологии Нового Завета. На Руси вставка со временем была принята благодаря тому, что западный подход к Писанию был постепенно усвоен. Под воздействием «Православного исповедания кафолической и апостольской церкви Восточной» (1643) митрополита Киевского Петра Могилы она была включена в Апостол (1653). Никон пытался убрать так называемую Иоаннову вставку, но эта попытка заставила соловецких монахов пожаловаться на вмешательство в текст Священного Писания. Симон Будный, Сильвестр Медведев (1688), подчеркивая неразрывные связи с Византией, тем не менее утверждали, что многие греческие тексты были извращены либо греческими еретиками, либо это было сделано позднее западными гуманистами, в особенности немецкими редакторами, которые готовили эти тексты для печати. Высказывались мысли о том, что западные богословы, расхитив библиотеки Константинополя, подготовили печатные издания, поддерживающие их собственные ереси, а затем уничтожили оригиналы. При этом Симеон Полоцкий и позднее, в 1780 году, архиепископ Славянский и Херсонский Евгений (Булгарис) одобрительно относились к вставке. Под совместным влиянием печатных изданий и политического давления католического Запада вставка все чаще находила себе место в богослужебных книгах и Библии.

География бытования образов с надписью, содержащей стихи о Троическом догмате, могла оказаться обширнейшей: не обязательно связанной с пограничными с Польшей землями Белоруссии и Малороссии, но и с Москвой, и с далекой от столиц провинцией, где оседали носители художественного интереса к западным и южно-русским традициям, польские ссыльные и переселенцы с западных окраин Российской империи.

Общеизвестно, что при Петре Могиле в Киеве развернулось систематическое собирание памятников западноевропейского гравировального искусства с целью его применения к нуждам Церкви. Западные гравюры и изданные в Германии, Италии, Франции, Голландии и Англии гравировальные издания (рисовальные альбомы, атласы и пр.) собирали в Киево-Печерской Лавре. Даже и в XIX веке в связи с такими образами, бытовавшими повсеместно, гравюра неизменно оказывалась исходным оригиналом. «По мере упадка новогреческой иконописи, она все более заменялась на юге России произведениями западного религиозного искусства. Этому помогали как временная политическая зависимость Малороссии от римско-католической Польши, так особенно гравировальное искусство, которое в XVII веке появилось и в Киеве и было одним из могущественных средств к распространению здесь, в копиях, в произведениях западного религиозного искусства. Отдельные западноевропейские гравюры могли попадать даже и в захолустья Малороссии и производить соответствующие иконописные подражания. Так объясняется появление в XVII веке в нынешней Киевской губернии иконы Триипостасного Божества с одним лицом, но с тремя носами и четырьмя глазами, представляющей собой, по-видимому, воспроизведение какой-нибудь западноевропейской гравюры»[14]. Еще один образец смесоипостасной иконы словесно запечатлен в Альбоме выставки XII Археологического съезда в Харькове в 1903 году и др.[15].

В Священном Синоде порицали образы трехликой Троицы, и с 1767 года рассылали комиссии в иконописные мастерские и на базары, где торговали иконами. Однако несмотря на запрещения, распространение икон, выполненных с гравюрных образцов, с принятой, «правильной» тринитарной цитатой продолжалось, и иконописцы по наитию рисовали незнакомые им группы букв.

На образе из Государственного исторического музея безошибочно выполнена надпись на латыни:

Tres sunt in coelis qui testimonia praebent

Verus et in terries sed Deus unus erit

Aeternis Genitor Proles acquaeva Parenti

Spiritus omnipotens mutuus ardor <erit>

[Трое суть свидетельствуют на небесах

И на земле, но истинный Бог един,

Предвечный Отец, Сын, соприсносущий Отцу,

Общий Дух всемогущей любви][16]

Текст не является прямой дословной цитатой Иоанновой вставки. Желательно было бы прочесть в начале второй строки первого двустишия «veRus» вместо «veTus», которое, судя по упомянутой статье М. Соловьева, присутствовало на ратмировской иконе. Такая замена лучше соответствует пентаметру. Латинский текст, как кажется, состоит из элегических двустиший (ил. 2).

Однако, это лишь предположение.

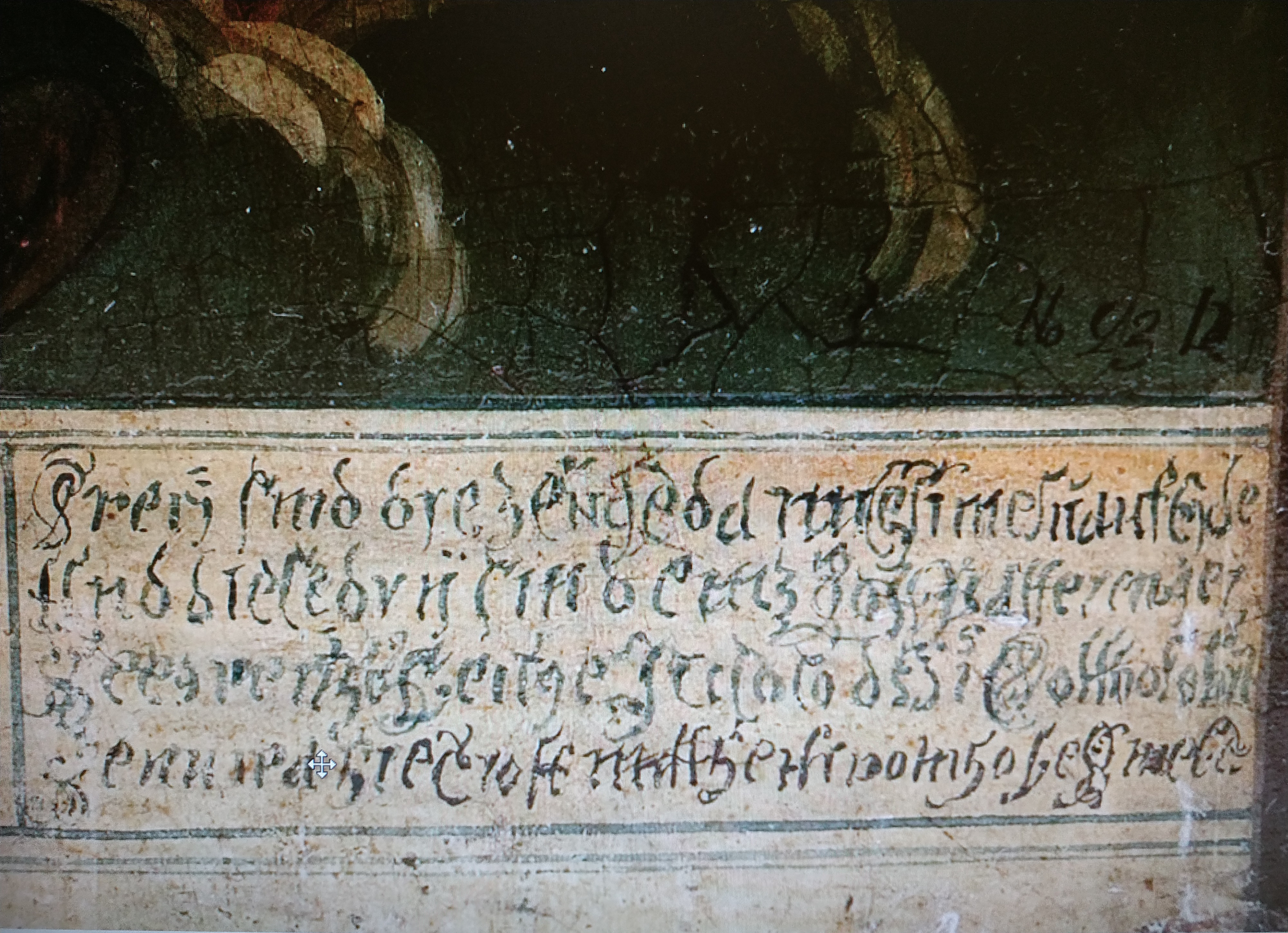

Интересно, что последние слова двустиший частично скрыты. Как небезосновательно считал Хенк ван де Йонге, профессор Лейденского университета, использование possessive dative в четвертой строке латинского текста было бы отражением доктрины филиокве. Панель с текстом на иконе, безусловно, поновлялась и, вероятнее всего, не единожды. Сейчас есть серьезное повреждение четвертой строки латинского текста и сильного искажения всего немецкого текста (ил. 3). Он тоже не прямая цитата из Библии (Лютера) и, возможно, тоже имеет признаки стихотворного, однако буквы читаются с трудом, и пока нельзя быть до конца уверенными в верности прочтения, приводим только безусловно прочитанное:

Dreij sind die ze[u]gen da im Himel u[nd] auf Erde

Und diese drij sind einz das Wasser ...

... ... heilge geis

... Gott

[Трое свидетельствуют на небе и на земле

И сие три суть едино Вода

………………и Святой Дух

…Бог]

При этом самый распространенный вариант Иоанновой вставки, встречающийся в текстах XVII века далек от частично вышеприведенного: “Dreiy sind die da zeugen, geben im Himmel, der Vatter: daz Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind ein Ding. Und dreiy sind die da zeugen auff Erden, der Geist, daz Wasser und daz Blut, und die drey sind eins”.

Западноевропейская гравюра, которая послужила прямым образцом для образа из Исторического музея, пока не выявлена.

Рассмотренный образ из ГИМ вводит исследователей в круг давно и широко обсуждаемых специалистами иконографических, историко-художественных проблем и широкого спектра интерпретаций. Предпринятый анализ типа изображения позволил проследить сложение и историю толкования сюжета, выявить отдаленные прототипы, близкие изводы (включая ныне утраченные, но упоминаемые в дореволюционной литературе образы), а также аналогии из собрания различных музеев. Это позволило определить место иконы из ГИМ в художественном процессе, обосновать ее главенствующее положение в группе сходных произведений. Идентифицированная надпись на латыни (и не вполне дешифрованный вариант надписи на немецком языке) связана с догматическими концепциями о каузальности в тринитарной тематике, бытующими в католической (или близкой ей) среде и на связанной с ней территории.

Литература

- Евсеева 1982 ‒ Евсеева Л.М. Две символические композиции в монастыре Зарзма // Византийский временник. М., 1982. Т. 43 (68). С. 134–146.

- Покровский 1886 ‒ Покровский Н.В. Об иконе Св. Троицы с тремя лицами и четырьмя глазами (по документам синодального архива) // Записки Имп. Русского археологического общества. Новая серия. Т. 3. Вып. 1–2. СПб.: Типография Имп. Акад. наук, 1886. Вып. 2. С. 185–193.

- Соловьев 1889 ‒ Соловьев М. Икона Пресвятой Троицы в церкви Положения Риз в селе Ратмир Коломенского уезда Московской губернии // Художественные новости: Приложение к журналу «Вестник изящных искусств». М., 1889. № 11. Т. 7. С. 285–290.

- Тананаева 2001 ‒ Тананаева Л.И. Об одном из вариантов иконографии новозаветной Троицы // Искусствознание. 2001. № 2. С. 178‒201.

- Терюкова 2019 ‒ Терюкова Е.А. Центральный антирелигиозный музей в Москве: Вехи истории 1929–1947 // Религиоведение. СПб., 2019. № 4. С. 121–127.

- Чумичева 2014 ‒ Чумичева О.В. Трехголовый ангел Премудрости: Византийская история античной персонификации // Актуальные проблемы теории и истории искусства: V Междунар. конф. СПб., 2014. С. 79–82.

- Чумичева 2019 ‒ Чумичева О.В. Трехголовый ангел Премудрости: история одного аллегорического образа: сб. ст. М.: Феория, 2019. С. 131‒144.

- McDonald 2016 ‒ McDonald, G. “Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johanine Comma and Trinitarian Debate”, Cambridge University Press, 2016.

References

- Evseeva, L.M. (1982), “Dve simvolicheskie kompozitsii v monastyre Zarzma” [Two symbolic compositions in the Zarzma Monastery], Vizantiysky Vremennik, Moscow, Russia, V. 43 (68), pp. 134–146.

- Pokrovsky, N.V. (1886), “Ob ikone Sv. Troitsy s tremya litsami i chetyrmya glazami (po dokumentam sinodalnogo arkhiva)” [About the icon of St. Trinity with three faces and four eyes (according to the documents of the Synodal archive)], Zapiski Imp. Russkogo arkheologicheskogo obshchestva. Novaya seriya, Tipografiya Imp. Akad. Nauk, St Petersburg, Russia, V. 3, pp. 185–193.

- Soloviev, M. (1889), “Ikona Presvyatoy Troitsy v tserkvi Polozheniya Riz v sele Ratmir Kolomenskogo uezda Moskovskoy gubernii” [The icon of the Holy Trinity in the Church of the Position of the Robe in the village of Ratmir, Kolomna district, Moscow province], Khudozhestvennye novosti: Prilozhenie k zhurnalu Vestnik izyashсhnykh iskusstv. Moscow, Russia, no 11, V. 7, pp. 285–290.

- Tananaeva, L.I. (2001), “Ob odnom iz variantov ikonografii novozavetnoy Troitsy” [About one of the variants of the iconography of the New Testament Trinity], Iskusstvoznanie. Moscow, Russia, no 2, pp. 178‒201.

- Teryukova E.A. (2019), “Tsentralny antireligiozny muzey v Moskve: Vekhi istorii 1929–1947” [The Central Antireligious Museum in Moscow: Historical Milestones 1929–1947], Religiovedenie, St Petersburg, Russia, no 4, pp. 121–127.

- Chumicheva, O.V. (2014), Trekhgolovy angel Premudrosti: Vizantiyskaya istoriya antichnoi personifikatsii [The Three-headed Angel of Wisdom: The Byzantine History of Ancient Personification], Aktualnye problemy teorii i istorii iskusstva: V Mezhdunar. konf., St Petersburg, Russia, pp. 79–82.

- Chumicheva, O.V. (2019), “Trekhgolovy angel Premudrosti: istoriya odnogo allegoricheskogo obraza” [The Three-headed Angel of Wisdom: The Story of an Allegorical Image], Collection of articles, Feoriya, Moscow, pp. 131‒144.

- McDonald, G. (2016), Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johanine Comma and Trinitarian Debate, Cambridge University Press.

[1] ГИМ, Инв. № И VIII 3245.

[2] Московский публичный и общественный музей: Каталог отделения древностей. М.: Типография К.Л. Меньшова. 1905. С. 40. № 503.

[3] Из кн. Ф. Давидиса и Дж. Бландрата Refutatio scripti Georgi Majoris in quo Deum trinum in personis et unum in essentia, unicum deinde eius filium in persona et duplicem in naturis ex lacunis Antichristi probare conatus est. Auctoribus Francisco Davidis et Georgio Blandrata (1569). Университетская библиотека Лейпцига. Syst. Theol. 1956/1; Св. Троица. Руководство к молитвам. Lib. Add. 20729, f. 50v.

[4] Покровский Н.В. Об иконе Св. Троицы с тремя лицами и четырьмя глазами (по документам синодального архива) // Записки Имп. Русского археологического общества. Новая серия. СПб.: Типография Имп. Акад. наук, 1886. Т. 3. Вып. 2. С. 185–193;

Евсеева Л.М. Две символические композиции в монастыре Зарзма // ВВ. М., 1982. Т. 43 (68). С. 134–146; Тананаева Л.И. Об одном из вариантов иконографии новозаветной Троицы // Искусствознание. 2001. № 2. С. 178‒201;

Чумичева О.В. Трехголовый ангел Премудрости: Византийская история античной персонификации // Актуальные проблемы теории и истории искусства: V Междунар. конф. СПб., 2014. С. 79–82;

Чумичева О.В. Трехголовый ангел Премудрости: история одного аллегорического образа // Сб. ст. М.: Феория, 2019. С. 131‒144.

[5] Гостеприимство Авраама. Миниатюра из Псалтири. Ms. K 26, f. 9r. Ок. 1270–1280 гг, Колледж Св. Иоанна, Кембридж.

[6] Образ Иисуса Христа в сцене «Успение». Икона XI в. в санктуарии Санта Мария ди Монталлегро в Рапалло.

[7] 1. ГМИР А-74-V икона «Образ Живоначальныя Триединая Троицы», кон. XVIII – нач. XIX вв., дерево, темпера 35,5×29,5 см, поступила от частного лица;

2. ГМИР А-500-IV икона XIX вв., дерево, масло, 21,8×26 см, поступила в Государственный антирелигиозный музей (ГАМ), располагавшийся в Исаакиевском соборе, при закрытии в 1953 году другого антирелигиозного музея Ленинграда. Скорее всего, икона петербургского происхождения;

3. ГМИАР А-2811-IV икона XVIII – нач. XIX в., дерево, темпера, б.р., поступила в 1936 году в ГМИР, вероятно, из ЦАМ (Центрального антирелигиозного музея в Москве).

Благодарю за содействие старшего научного сотрудника отдела «Православие» «Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Ольгу Александровну Коробко.

[8] URL: http://kulturologia.ru/blogs/101016/31725/?print=1 (дата обращения: январь 2022). Ее произведения хранятся в Бруклинском музее, Кливлендском музее искусства, Музее современного искусства, в Библиотеке конгресса, все – США.

[9] Терюкова Е.А. Центральный антирелигиозный музей в Москве: Вехи истории 1929–1947 // Религиоведение. СПб., 2019. № 4. С. 121–127.

[10] Благодарю специалиста по учету музейных предметов тульского филиала ГИМ Людмилу Германовну Черезову, любезно предоставившую архивные материалы, связанные с иконой «Троица» (в трех лицах).

[11] Соловьев М. Икона Пресвятой Троицы в церкви Положения Риз в селе Ратмир Коломенского уезда Московской губернии // Художественные новости: Приложение к журналу «Вестник изящных искусств». М., 1889. № 11. Т. 7. С. 285–290.

[12] Село Ратмирово существует и поныне, почти смыкаясь с окраинами Воскресенска, а небольшая деревянная церковь, основанная не позднее XVII в., а затем во время реконструкции в 80-е гг. XIX в. получившая второй престол, была разрушена в середине XX в.

[13] McDonald, G. “Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johanine Comma and Trinitaian Debate”, Cambridge University Press, 2016, и библиография, приведенная в этой диссертации.

[14] Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при императорской Киевской Духовной Академии. Киев, 1903. Вып. 3. Гл. V. Южно-русские иконы. C. 37; Рис. 21. Также Указатель Церковно-археологического музея. С. 104. № 3581; Записки Императорского Русского Археологического Общества. СПб., 1889. Т. 3. Вып. 3–4. С. 468.

[15] Альбом выставки XII Археологического съезда в Харькове / С объяснительным текстом проф. Е.К. Редина. Москва, Типо-лит. Н.Н. Гросман, Г.А. Вендельштейн, Маросейка, М. Златоустовский пер., д. Хвощинского. 1903.

[16] Перевод автора статьи. Автор благодарит лингвиста Елену Яковлевну Шмелеву, слависта Сандра Брауэра и филолога Владимира Николаевича Горностая за помощь в подготовке материала.

Авторы статьи

Информация об авторе

Татьяна Ю. Облицова, кандидат искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; niizaris@rah.ru

Государственный исторический музей, Москва, Россия; Россия, 109012, Москва, Красная площадь, д. 1; OblitsovaTiu@shm.ru

Author Info

Tatiana Y. Oblitsova Cand. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; niizaris@rah.ru

State Historical Museum, Moscow, Russia; bl. 1, Red Square, Moscow, 109012, Russia; OblitsovaTiu@shm.ru