Западноевропейские источники иконы Семена Спиридонова Холмогорца «Спас Вседержитель на престоле с Марфой, Марией и 28 клеймами»

Нина М. Турцова

Санкт-Петербургская духовная академия, Иконописное отделение, Санкт-Петербург, Россия, ntourt@mail.ru

Аннотация

В статье представлены итоги исследования, начатого в 1980 году, устанавливаются и уточняются образцы западноевропейской графики, использованные изографом Семеном Спиридоновым Холмогорцем при создании одного из лучших произведений русского иконописания второй половины XVII века. Образ Спаса Вседержителя на престоле исполнен мастером около 1682 года. Сложный программный замысел, отличающий эту икону, во многом определил необычную структуру цикла клейм и введение в композицию, как типичных для русской иконографии, так и уникальных «эпизодов».

Ключевые слова:

XVII век, иконография, Семен Спиридонов Холмогорец, Холмогоры, икона «Спас Вседержитель на престоле с Марфой, Марией и 28 клеймами», Питер (Петер) ван дер Борхт, Николаус (Николай) Пискатор, гравюра, лицевая Библия

Для цитирования:

Турцова Н.М. Западноевропейские источники иконы Семена Спиридонова Холмогорца «Спас Вседержитель на престоле с Марфой, Марией и 28 клеймами» // Academia. 2025. № 3. C. 300‒300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Western European sources of the icon of Semyon Spiridonov Kholmogorets “The Almighty Saviour on the throne with Sts Martha, Mary and 28 border scenes”

Nina M. Turtsova

St Petersburg Theological Academy, Icon Painting Department, St Petersburg, Russia, ntourt@mail.ru

Abstract

This article introduces the results of a study started in 1980. It establishes and clarifies the samples of Western European graphics used by Semyon Spiridonov Kholmogorets, when creating one of the best works of Russian icon painting of the second half of the 17th century. The isographer executed the image of the Savior on the throne circa 1682. The complex artistic program that distinguishes this icon determined the unusual structure of the cycle of its border scenes as well as the introduction of some “episodes”, both typical and unique for Russian iconography.

Keywords:

17th century, iconography, Semyon Kholmogorets, Peter van der Borcht, Nikolas Piscator, engraving, illuminated Bible, Kholmogory

For citation:

Turtsova, N.M. (2025), “Western European sources of the icon of Semyon Spiridonov Kholmogorets “The Almighty Saviour on the throne with Sts Martha, Mary and 28 border scenes”, Academia, 2025, no 3, pp. 300‒300. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-3-1-300-300

Русское искусство XVII века, сочетавшее черты позднего Средневековья и раннего Нового времени, представляет особый интерес, как в плане пластических, так и иконографических новаций. К началу этой эпохи вектор взаимовлияния: восток–запад, запад–восток ‒ неоднократно менял свое направление. Некоторые иконографичеcкие особенности и целые схемы, зародившиеся в Византии и мигрировавшие на Запад, в XVII столетии возвратились на Восток, в частности в Россию, где они были забыты или вовсе неизвестны.

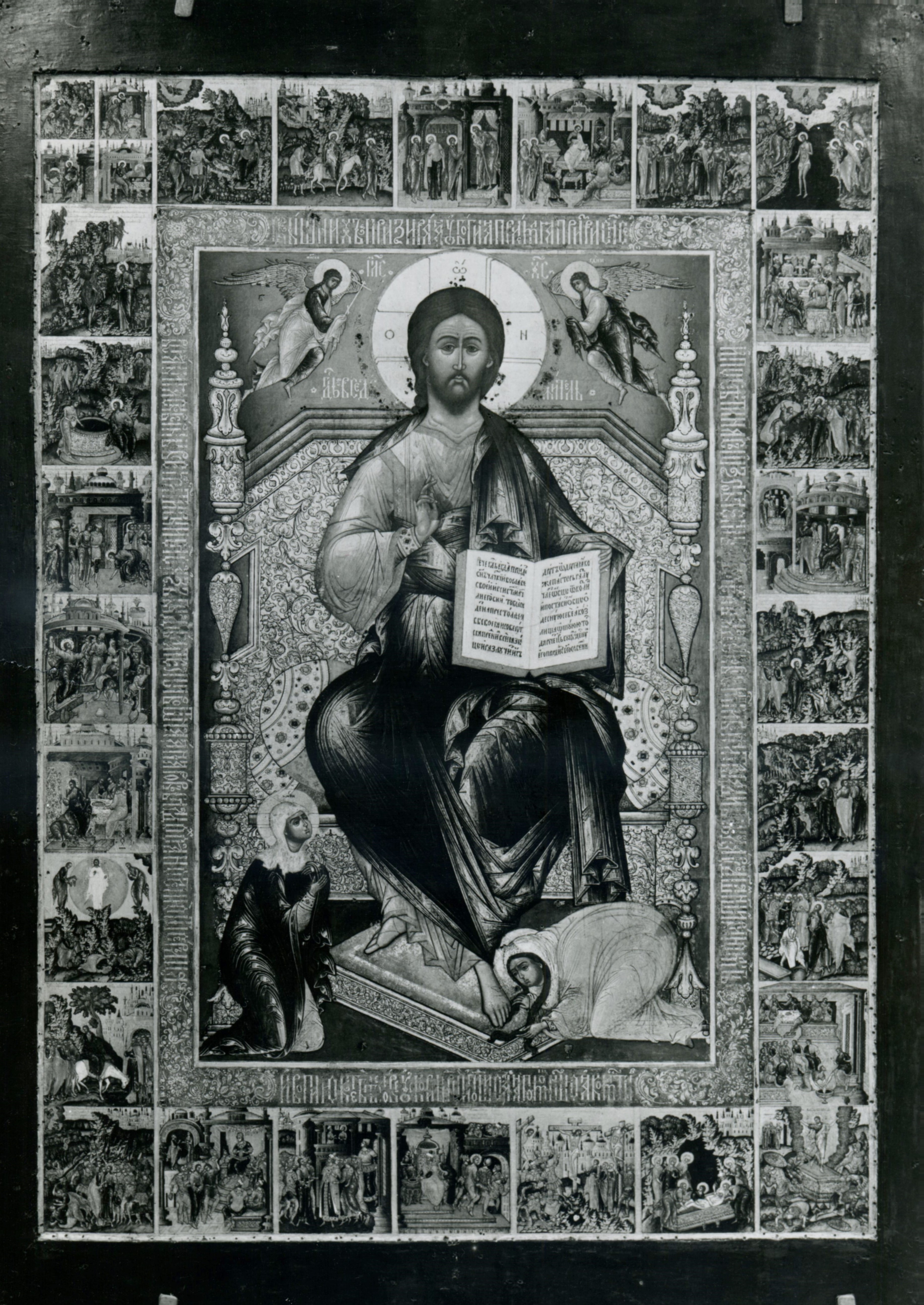

Творчество изографа второй половины XVII века Семена Спиридонова Холмогорца (годы жизни 1642‒1694/95) отразило многие особенности своего времени. Обширные циклы клейм его икон 1670-х–1680-х годов, использование различных иконографий одних и тех же сюжетов – свидетельствуют о том, что мастер располагал внушительным «арсеналом» изобразительных источников различного происхождения [Турцова 1986; Турцова 1989, с. 357]. В этом контексте икона Семена Холмогорца «Спас Вседержитель на престоле с Марфой, Марией и 28 клеймами»[1], ок. 1682 года, из собрания Государственного Русского музея (ил. 1) имеет важное значение[2]. Она обладает сложным программным замыслом[3], который во многом определил необычную структуру цикла клейм и введение в композицию как типичных для русской иконографии, так и уникальных «эпизодов».

Задачей настоящей работы является установление, уточнение и характеристика только западноевропейских источников, к которым обращался Семен Холмогорец при работе над этим образом. Поэтому традиционные для древнерусского искусства композиции (клейма 3, 4, 7, 13(?), 18, 20) рассматриваться не будут.

Первые исследователи творчества Семена Спиридонова ‒ С.И. Масленицын и В.Г. Брюсова ‒ не ставили перед собой задачи установить западноевропейские образцы его произведений. Тем не менее, они отметили, что Холмогорец, как и многие его современники, применял в работе в качестве образцов нидерландские и немецкие гравюры [Масленицын 1959, с. 68; Масленицын 1980, с. 24, 92]. Правда, конкретных примеров, откуда же мастер позаимствовал те или иные сцены и образы, они не приводили, за исключением одного – фигурка мальчика, «перешедшего» из лицевой Библии голландца Николауса (Николая)[4] Пискатора (Висхера) в клеймо иконы Холмогорца «Илья Пророк с 26 клеймами жития» 1678 года[5] [Брюсова 1961, c. 259].

Ученые XIX – начала XX столетия Ф.И. Буслаев, Д.А. Ровинский [Цит. по: Бусева-Давыдова 2008, с. 101; Гамлицкий 2006, c. 20], Д.В. Цветаев [Цветаев 1890, с. 275] выделяли еще один увраж, как наиболее часто использовавшийся русскими иконописцами XVII ‒ первой половины XVIII века, наряду с Библией Пискатора. Это ‒ лицевая Библия, иллюстрированная гравюрами нидерландца Питера (Петера) ван дер Борхта (1545‒1608). В 1950-х‒1980-х годах, когда возник интерес к Семену Спиридонову, о ней вспоминали немногие[6], поэтому гравюры Библии Питера (Петера) ван дер Борхта долгое время оставались вне связи с творчеством изографа.

Однако, еще в начале 1980-х годов удалось доказать, что произведения Питера (Петера) ван дер Борхта не только изучались Семеном Холмогорцем, но были для него основным источником вдохновения из разряда западноевропейских лицевых увражей [Турцова 1986; Турцова 1992. Т. 1, c. 119‒132]. Именно они оказали наиболее значительное влияние на деятельность изографа, причем как в иконографии, так и в отношении некоторых стилистических приемов. Изучению этого вопроса автор посвятила ряд работ: главу кандидатской диссертации «О работе Семена Холмогорца с западноевропейскими источниками»[7], несколько докладов в Санкт-Петербурге[8] [Карасик 1988, с. 372] и Архангельске в 1980-х годах [Турцова 1986, с. 161–163]; в 1984 году провела специализированное занятие для научных отделов ярославских музеев в Ярославском художественном музее[9].

Основной вывод приведенных работ – это то, что на сегодняшний день наследие Питера (Петера) ван дер Борхта – единственный известный западный источник, из которого Семен Спиридонов заимствовал не только отдельные элементы, но и целые композиции [Турцова 1992. Т. 1, с. 126; Турцова 2024, с. 266]. В частности, некоторые сцены в его произведениях «Спас Вседержитель на престоле с Марфой, Марией и 28 клеймами», ок. 1682 года, «Николай Чудотворец, с 34 клеймами жития», 1685 года (ЯХМ)[10] почти досконально повторяют композиции нидерландского художника, а целый ряд более ранних произведений Холмогорца говорит о несомненном влиянии гравюр Питера (Петера) ван дер Борхта [Турцова 1986, c. 62]. Было также очевидно, что его работы не были единственными произведениями иноземного происхождения, известными иконописцу. Относительно влияния на творчество Семена Холмогорца других образцов западноевропейской графики, особенно популярных в среде русских изографов, следует отметить следующее. Наибольшее число западных деталей, привлекших внимание изографа, находят почти точные аналоги (с незначительными изменениями) в разных изданиях Библии Пискатора. Чаще всего это чисто декоративные элементы. В редких случаях – конструктивно важные, структурирующие композицию [Турцова 1992. Т. 1, с. 123‒124]. Разумеется, у Семена Спиридонова были какие-то излюбленные детали, просто идеи, подмеченные в иностранной графике[11]. Среди них те, которые переходили из одного его произведения в другое на протяжении всего периода деятельности. Также совершенно ясно, что изысканность стиля Питера (Петера) ван дер Борхта более соответствовала утонченному вкусу Холмогорца, чем работы некоторых мастеров Библии Пискатора. Несомненную привлекательность увражу Питера (Петера) ван дер Борхта придавала цельность, обусловленная тем, что он украшался исключительно творениями одного гравера. Эта особенность выгодно отличало эту книгу от Библии Пискатора, куда входили произведения нескольких мастеров, следовавших разным стилистическим направлениям [Давыдова 1979а, c. 58‒63; Бусева-Давыдова 2008, c. 101].

Заимствований из Евангелия Иеронима Наталиса пока не обнаружено, из гравюр Библии Маттеуса Мериана ‒ минимальные, к тому же эти детали известны по другим изданиям [Турцова 2024, с. 250‒251]. Данное обстоятельство не вызывает удивления, поскольку у нидерландцев, в соответствии с мировой практикой, существовал обмен опытом, образцами. Известны факты передачи или перепродажи гравировальных досок. Собственный иконографический «реквизит» накапливали и русские мастера. Они передавали друг другу или получали по наследству прориси и зарисовки, приобретали иконописные подлинники, гравюры, лицевые Библии и сборники подписей к гравюрам[12]. Документы говорят и о том, что изографы располагали особыми тетрадями (лицевыми и рукописными) [Румянцева 1986, с. 227, 231]. В них они зарисовывали понравившиеся композиции, отдельные детали, орнаменты и т.п., вносили выписки из богословских книг, рецепты и другие заметки.

Выводы, сделанные автором в первых исследованиях относительно знакомства Семена Спиридонова с западноевропейскими гравюрами, основывались на сопоставлении с гравюрами Библии Питера (Петера) ван дер Борхта, хранящейся в рукописном отделе Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника[13] (ил. 2, 3). Обнаруженные же в 1990-х годах О.А. Белобровой [Белоброва 1990, c. 20] и И.Л. Бусевой-Давыдовой [Бусева-Давыдова 1993, c. 193] Библии ван дер Борхта 1673 и 1639 годов позволили внести важные уточнения в решение проблемы. Эти книги близки по составу гравюр, но заметно отличаются от Библии Питера (Петера) ван дер Борхта из собрания ярославского музея. Первая ‒ хранится в Санкт-Петербурге (Отдел редкой книги ГМИР)[14]. При непосредственном знакомстве с этим экземпляром выяснилось, что он состоит из двух разновременных частей, не имеющих общей пагинации и опубликованных разными издателями. Первая часть экземпляра из ГМИР, вышла в свет в 1673 году в Амстердаме, благодаря усилиям Якоба ван Роуэна. Об этом свидетельствует титульный лист: «Bibelsche Figueren, ofte Afbeeldingen Van al de Gedenck weerdige historien ende andere gescbiedenissen des ouden ende Nieuwen Testament …. door Hiel t’Amstelredam Gedruct bu Jacob van Royen…1673». Данное издание включает гравюры только с сюжетами Ветхого Завета. Вторая часть этого же экземпляра имеет собственный титульный лист: «Bibelsche figueren, ofte afbeeldingen Van al de Gedenckweerdige Historien, ende andere Geschiedenissen des Ouden ende Nieuwen Testaments … By Gerrit Jansz. Anno 1662». Из его текста следует, что в 1662 году ее издал Герит Янсз. Книга состоит из иллюстраций к Евангелиям, Деяниям апостолов и Апокалипсису. Е.Л. Шумилиной, привлекавшей увраж Питера (Петера) ван дер Борхта из ГМИР в связи с изучением фресок Введенского Толгского монастыря в Ярославле 1694 года, удалось полностью опубликовать его гравюры и составить краткий каталог (скорее иллюстрированный список) с указанием сюжетов [Шумилина 2010, Приложение]. Автор отметила, что издание 1662 года является переизданием Библии Борхта‒Пискатора 1639 года. [Шумилина 2010, c. 45], точнее значительной части ее гравюр.

Экземпляр 1639 года был обнаружен И.Л. Бусевой-Давыдовой в Москве (Отдел рукописей РГБ): “Biblia, hoc est vetus et novum Testamentum iconibus expressum opera et studio Petri van der Burght, et nunc recens in lucem editum per Nicolaum Ioannis Piscatorem. Anno 1639”[15]. Он издан Николаусом (Николаем) Пискатором, и поэтому получил наименование ‒ Библия Борхта‒Пискатора[16]. Согласно исследованию И.Л. Бусевой-Давыдовой, большинство композиций иконы Холмогорца «Спас Вседержитель на престоле с Марфой, Марией и 28 клеймами» повторяют гравюры Библии Борхта‒Пискатора, 1639 года. [Бусева-Давыдова 1993, c. 193; Бусева-Давыдова 2008, c. 102]. К сожалению, автор не остановилась подробно на данном вопросе и рассмотрела только три примера, касающихся изучаемого образа. Перед ней стояла более широкая задача – оценить значение данной лицевой книги для русского искусства XVII – начала XVIII веков.

Выводы, сделанные автором настоящей статьи в 1980-х годах относительно методов работы Семена Спиридонова с произведениями иноземных граверов, своего значения не утратили и после обнаружения указанных книг Питера (Петера) ван дер Борхта (1639 и 1673 ‒ 1662 годов.). Эти находки дали дополнительные доказательства, что изучение гравюр этого нидерландского мастера в связи с исследованием творчества Семена Спиридонова более перспективно, чем других известных в настоящее время источников. Творения Питера (Петера) ван дер Борхта использовались иконописцем в качестве лицевого подлинника. Вновь открытые увражи позволили значительно расширить представление о характере работы Холмогорца с западными образцами и помогли приблизиться к решению ряда вопросов. Первый из них ‒ располагал ли Семен Спиридонов, подобно другим русским иконописцам, личным экземпляром Библии Питера (Петера) ван дер Борхта? Если да, то каким именно изданием он пользовался при работе над иконой Спаса Вседержителя? В российских собраниях хранится несколько разновременных экземпляров лицевой Библии Питера (Петера) ван дер Борхта, не получивших, к сожалению, обстоятельного исследования, как другие увражи[17]. Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть в настоящей статье все три упомянутых издания Библии нидерландского гравера – московское (РГБ), ярославское (ЯМЗ) и происходящее из Антониево-Сийского монастыря (ГМИР). Семен Спиридонов вел типичную для русских изографов жизнь. Он часто и надолго покидал Холмогоры, неоднократно приезжал в Москву, много времени проводил в Ярославле и, конечно, одаренного мастера хорошо знали в северных монастырях, где хранились нидерландские, немецкие, польские лицевые духовные книги[18]. Очевидно, что иконописцу, с юности, могли быть знакомы и названные издания, и аналогичные им экземпляры. Причем, скорее всего, таковыми могли быть первые, учитывая факт, что иноземные лицевые увражи были достаточно дорогостоящими, а соответственно единичными в подобных собраниях.

Согласно данным, приведенным в статье А.В. Гамлицкого, рассматриваемые книги принадлежат к двум разным типам изданий [Гамлицкий 2006, c. 20]. К первому, вероятно 1580-х годов, относится экземпляр ЯМЗ. Ко второму ‒ Библия Борхта‒Пискатора, 1639 года (РГБ) и Библия Питера (Петера) ван дер Борхта, составленная из изданий 1662 и 1673 годов Каждая книга имеет свою пагинацию, т.е. номера листов, полученные при инвентаризации в музеях и библиотеках, не совпадают с авторскими номерами, отпечатанными на гравюрах. Это свидетельствует о том, что ни одно из них не соответствует первоначальным замыслам Питера (Петера) ван дер Борхта[19]. Ближе всего к таковым экземпляр из РГБ. Здесь разночтение очень незначительное ‒ всего в один номер, начиная с листа 41 (лист 40, по авторской пагинации, в книге отсутствует).

Ранее исследователи отмечали, что в тематическом отношении издания первого и второго типа имеют важное отличие. В ярославской Библии Питера (Петера) ван дер Борхта отсутствует Страстной цикл, развитый в Библии 1639 года и столь же подробно проиллюстрированный в Библии 1662 года. Эти наблюдения можно также дополнить следующими замечаниями. Судя по оформлению изданий (первого и второго типа), различается их предназначение. Ярославский экземпляр более роскошный, достоин поднесения в дар высокопоставленным лицам. Композиции хотя нередко и включают по несколько сцен, но в них нет ощущения тесноты. Напротив, – гармоничное сочетание всех элементов создает впечатление свободного пространства, словно наполненного светом и воздухом. Гравюры украшают рамки, иногда двойные и даже тройные, с незамысловатым, но изящным и разнообразным орнаментом. Это бесконечные цепочки чередующихся лунок и крестиков (л. 58 (68)), трилистников, обрамленных миниатюрными дугами (л. 64 (74)), жгутообразный узор (л. 86 (96)) и т.п.

Издания же Библии Борхта‒Пискатора, 1639 года (РГБ) и Библии Борхта 1673 ‒ 1662 годов (ГМИР) меньшего размера, а потому более удобны для работы художников, использовавших гравюры как образцы. Композиции часто объединяют по две-четыре самостоятельные сцены, но отдельные содержат до девяти-одиннадцати, что неизбежно ведет к ощущению перенаселенности персонажами и предметами. Гравюры, этих изданий обрамлены одинаковой рамкой, единственным украшением которой является простая штриховка. В Библии Борхта 1662 года изображения сопровождаются подробными текстами.

Сопоставление гравюр первого и второго вариантов изданий с произведениями Семена Спиридонова показало, что русскому изографу были знакомы оба типа книг, но он обращался к ним в разное время. Основанием для такого утверждения служит тот факт, что каждая из трех рассматриваемых лицевых Библий содержит определенные элементы или целые композиции, повторенные Холмогорцем, но отсутствующие в двух других изданиях [Турцова 2024, с. 248‒251]. На этом основании можно сделать вывод о том, что Библия Питера (Петера) ван дер Борхта 1580-х годов или обстоятельно выполненные из нее зарисовки и «отлипы» использовались Семеном Спиридоновым в работах примерно середины 1680-х годов. Влияние же гравюр нидерландца изданий 1639 и 1673 ‒ 1662 годов обнаруживается в произведениях изографа 1670-х годов. Относительно этих лицевых источников важно отметить, что, судя по авторским номерам на гравюрах, для большей части сюжетов были использованы одни и те же доски. Между ними тоже есть отличия (подробнее см. статью [Турцова 2024]). Они затронули главным образом ветхозаветную часть, т. е. часть, изданную в 1673 году. При сравнении новозаветных композиций разницы обнаружить не удалось. Во всяком случае, относительно тех гравюр, которые привлекли внимание Семена Холмогорца в период работы над образом из ГРМ «Спас Вседержитель на престоле с Марфой, Марией и 28 клеймами». В связи с этим есть основания полагать, что мастер мог использовать как Библию Борхта‒Пискатора 1639 года, согласно мнению И.Л. Бусевой-Давыдовой, так и экземпляр 1673 ‒ 1662 годов [Турцова 2024, с. 248].

В любом случае, это редкая возможность работать с определенным западным иконографическим источником одного из лучших произведений Холмогорца. Однако Библии Питера (Петера) ван дер Борхта не были единственными образцами, которые изограф использовал при создании иконы. Из числа композиций этого христологического образа в той или иной степени следующих гравюрам нидерландского художника, можно исключить два первых клейма. Это сцена, представляющая сразу всех авторов Благовестия. Ее общая структура (деление на четыре равные части) восходит к англо-ирландской миниатюре VI‒VIII веков или ранневизантийским образам. Правда, в первых ‒ чаще всего представлены не евангелисты, а их символы, например, в знаменитой Келлской книге (ок. 800 года). Такие четырехчастные композиции встречаются и много позднее, как на Западе, так и на Руси[20]. Гравюры Нового Завета в рассматриваемых изданиях 1639 и 1673 ‒ 1662 годов расположены не по хронологии, а в соответствии с текстами четырех Евангелий. Возможно, это и стало причиной или одной из причин введения подобной композиции в цикл клейм иконы.

Второе клеймо иконы Спаса «Рождество Христово. Поклонение пастухов»[21], вне всякого сомнения, имеет в основе западный образец, который пока определить также не удалось.

Вернемся к основному иконографическому источнику образа Спаса ‒ изданиям Библии Питера (Петера) ван дер Борхта, второго типа (1639 или 1673 ‒ 1662 годов). В работе художника с его композициями выделяются три основных принципа. Согласно двум первым, изограф почти точно, с минимальными отклонениями, следует произведениям прототипа[22]. Разница заключается лишь в том, что в первом случае композиции клейм иконы Семена Спиридонова повторяют только одну из сцен гравюры, затерявшихся среди целого ряда эпизодов, объединенных у Питера (Петера) ван дер Борхта в единую композицию. Во втором – изограф не сталкивался с такой проблемой и копировал всю гравюру полностью, которая и у нидерландского мастера являлась самостоятельной сценой. В соответствии с третьим принципом работы, Холмогорец основательно перерабатывал образец. И в иконе Спаса имеется несколько сцен, которые лишь напоминают работы Питера (Петера) ван дер Борхта.

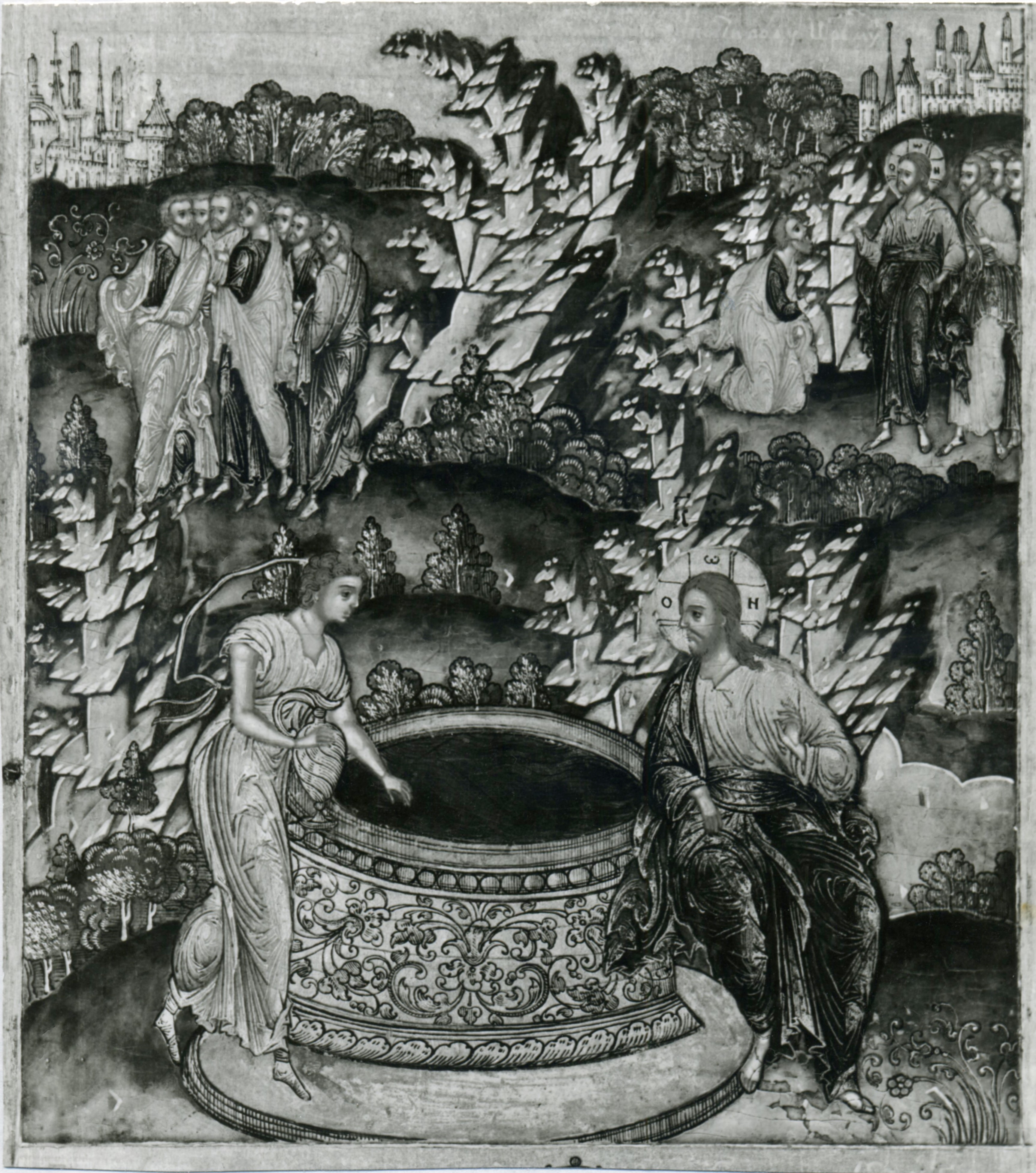

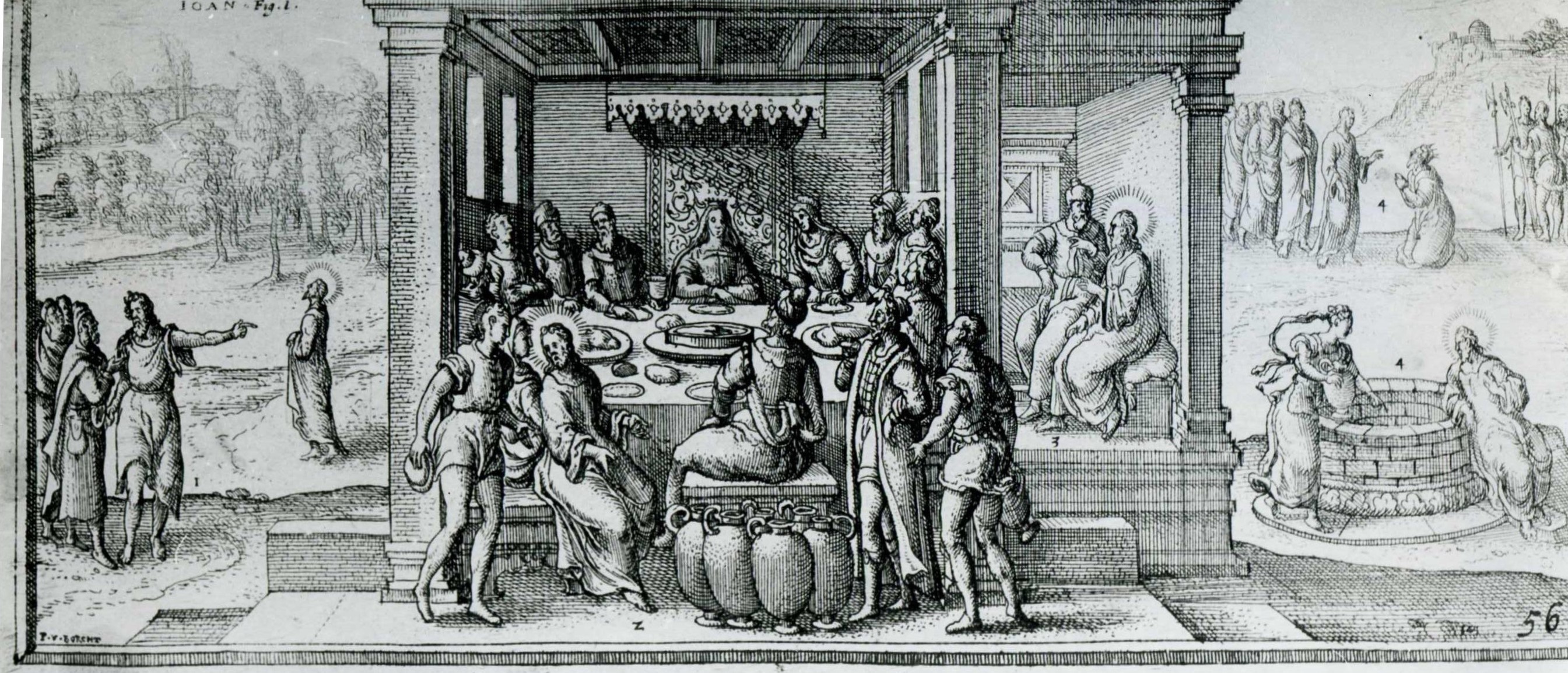

В соответствии с первым принципом разработан следующий ряд клейм иконы Семена Спиридонова: «Брак в Кане Галилейской» (клеймо 9) и «Беседа Спасителя с самаряныней» (клеймо 10) (ил. 4). Они имеют общий источник ‒ это гравюра л. 23, 55 (56)[23], включающая шесть сцен (ил. 5): «Исцеление слепорожденного и расслабленного» (клеймо 11); «Приведение к Спасителю грешницы» (клеймо 12) ‒ им соответствует также один образец ‒ л. 24, 56 (57). «Изгнание торгующих из храма» (клеймо 14) – л. 7, 44 (45); «Исцеление кровоточивой и двух бесноватых» (клеймо 15) ‒ л. 6, 42 (43); «Пир в доме Симона Фарисея» (клеймо 16) и «Воскрешение Лазаря» (клеймо 19) ‒ л. 25, 57 (58); «Исцеление десяти прокаженных и сына некоего мужа» (клеймо 17) ‒ л. 19, 53 (54); «Тайная вечеря. Омовение ног» (клеймо 21) ‒ л. 26, 58 (59).

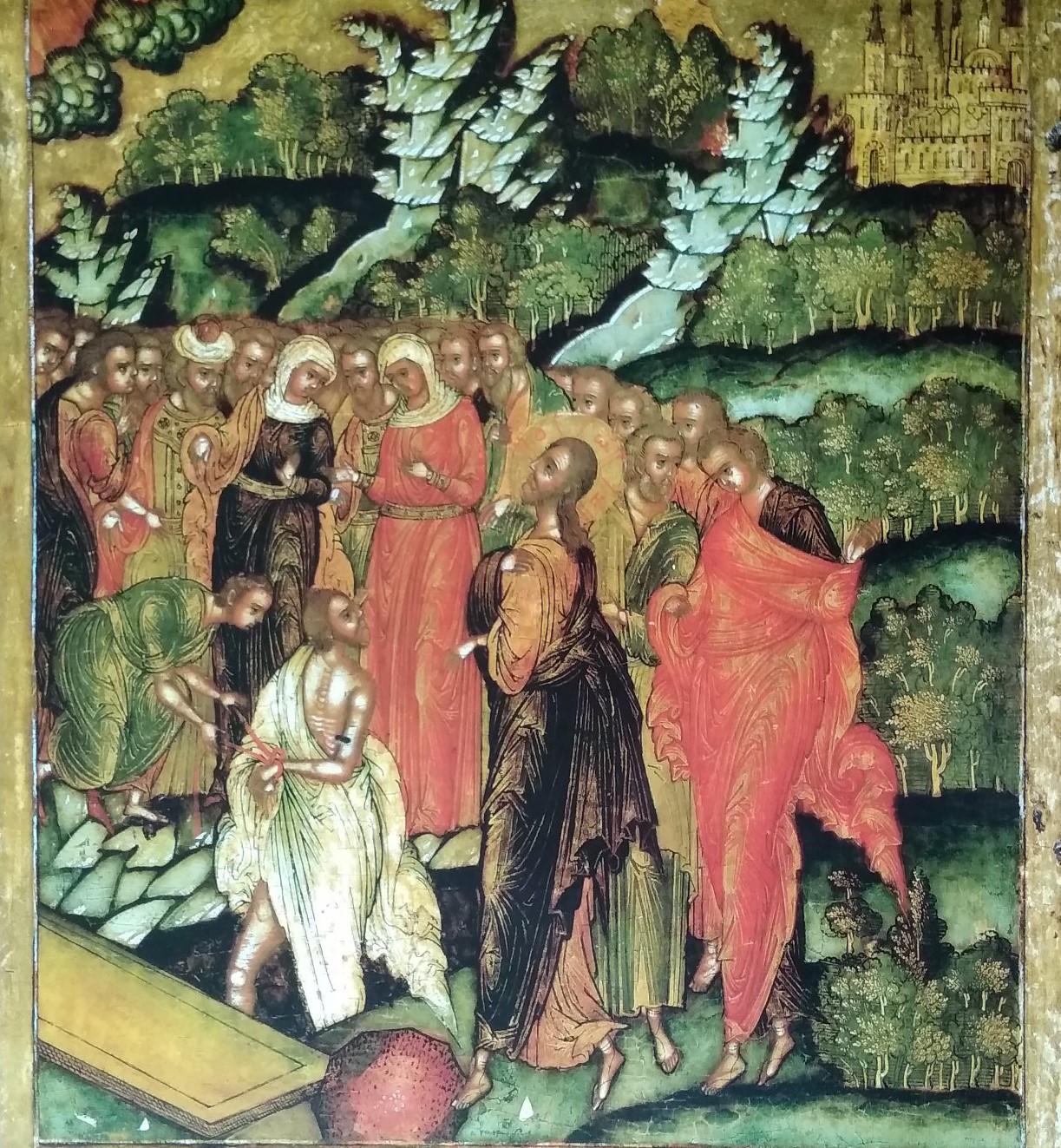

Рассмотрим в качестве примера этого ряда клеймо 19 (ил. 6, 7). Иконография сцены Семена Спиридонова имеет значительные расхождения с вариантом давно утвердившемся в древнерусском искусстве и описанном в Евангелии (Ин. 11: 41‒44). Согласно этому типу, обвитый пеленами с головы до ног Лазарь изображался, выходящим навстречу Христу из скальной гробницы, расположенной в правой части композиции. На иконе же холмогорского мастера полуобнаженный друг Божий представлен в нижней части сцены слева, стоящим по колено в могиле.

Над ним толпа иудеев, среди которых его сестры и апостолы. Оживший праведник протягивает руки, связанные на уровне запястий, юноше, который освобождает его от мучительных уз. Лазарь предстает не просто как воскрешенный мертвец, но и как освобожденный пленник ада [Турцова 1992, Т. 1, с. 129‒130]. Такая трактовка была распространена в западноевропейской иконографии[24]. Чуждая православной иконописи, она, тем не менее, была хорошо известна русской книжности по целому ряду сочинений, в том числе и апокрифу «Слово на Лазарево воскресение». На Руси оно стало известно еще в XII‒XIII веках, а соответствующая ему иконография была воспринята русскими художниками только в XVII веке, причем через западные образцы. Композиция Семена Спиридонова во многом следует гравюре Питера (Петера) ван дер Борхта (л. 25, 57 (58)). Почти в точности изограф повторяет толпу собравшихся при гробнице. Сокращает число фигур слева, но увеличивает с противоположной стороны. Нимб Спасителя с исходящими от него лучами он заменяет обычным круглым. Иначе осмысляет жесты рук сестер Лазаря. Особенно примечателен жест представленной слева. У Борхта эта жена изображена стоящей, сложив вместе ладони опущенных рук, а у Холмогорца перстом правой руки она указывает на воскрешенного, левую же разворачивает ладонью к зрителю – в знак потрясения от увиденного и искреннего принятия происшедшего. Фон сцены, т.е. вырубленную в скале гробницу, изограф заменяет на более привычный ему иконописный многоплановый пейзаж с горками и рощицами.

К сценам, соответствующим второму принципу работы Холмогорца, принадлежат клейма: «Моление о чаше. Целование Иуды» (22) – л. 9, 59 (60); «Спаситель перед Каиафой» (23) ‒ л. 28, 60 (61); «Спаситель перед Пилатом» (24) – л. 27, 61 (62); «Пилат омывает руки» (25) – л. 22, 64 (65); «Распятие» (26) – л. 30, 66 (67); «Положение во гроб» (27) – л. 29, 67 (68); «Воскресение» (28) – л. 31, 68 (69). При работе над этой группой сюжетов Семен Спиридонов был особенно внимателен к первоисточнику. Для этого, видимо, существовали какие-то причины. Нельзя сказать, что страстная тематика отличалась среди прочих новизной, но со второй половины XVII столетия она обрела в России заметную популярность. Страстной чин в составе иконостасов получил распространение после Московского Большого собора (1666–1667 годов), решения которого указывали на то, что в иконостасе следует помещать «Распятие и страсти Спаса нашего Иисуса Христа» [Николаева 2017, с. 10: прим. 2, 24]. В 1680-х годах интерес к этому циклу только возрастает, что видно также на примерах освящения храмов, строившихся по царским заказам.

Первый пример этой группы ‒ клеймо иконы 23 «Спаситель перед первосвященником Каиафой»[25], повторяющее одну из сцен двойной композиции Питера (Петера) ван дер Борхта. Здесь запечатлен момент, когда Спаситель уже произнес пророчество: «…отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную…» (Мф. 26.64). Об этом говорит приоткрытая завеса – символ явления тайны, широко распространенный в христианстве. Показательно, что она изображена за спиной первосвященника Каиафы, который не понимает смысла произнесенного откровения. Он приговаривает Христа к смерти, в гневе, разрывает на груди свои облачения. Книжники и старейшины по-разному выражают отношение к приговору: одни протягивают руки к первосвященнику в знак согласия; другие же, с безразличием, взирают на Спасителя. Окруженный воинами и хулящим Его лжесвидетелем Христос, чуть склонив голову, выслушивает решение суда. Холмогорец сокращает число персонажей, отказывается от изображения петуха, помещенного на гравюре вверху сцены, в киотце. Вместо него иконописец вводит сцену обличения служанкой святого Петра. Напряженность происходящего передана оживленными жестами апостола и превалирующими в палитре оттенками красного цвета, как указание на грядущую жертву Христа.

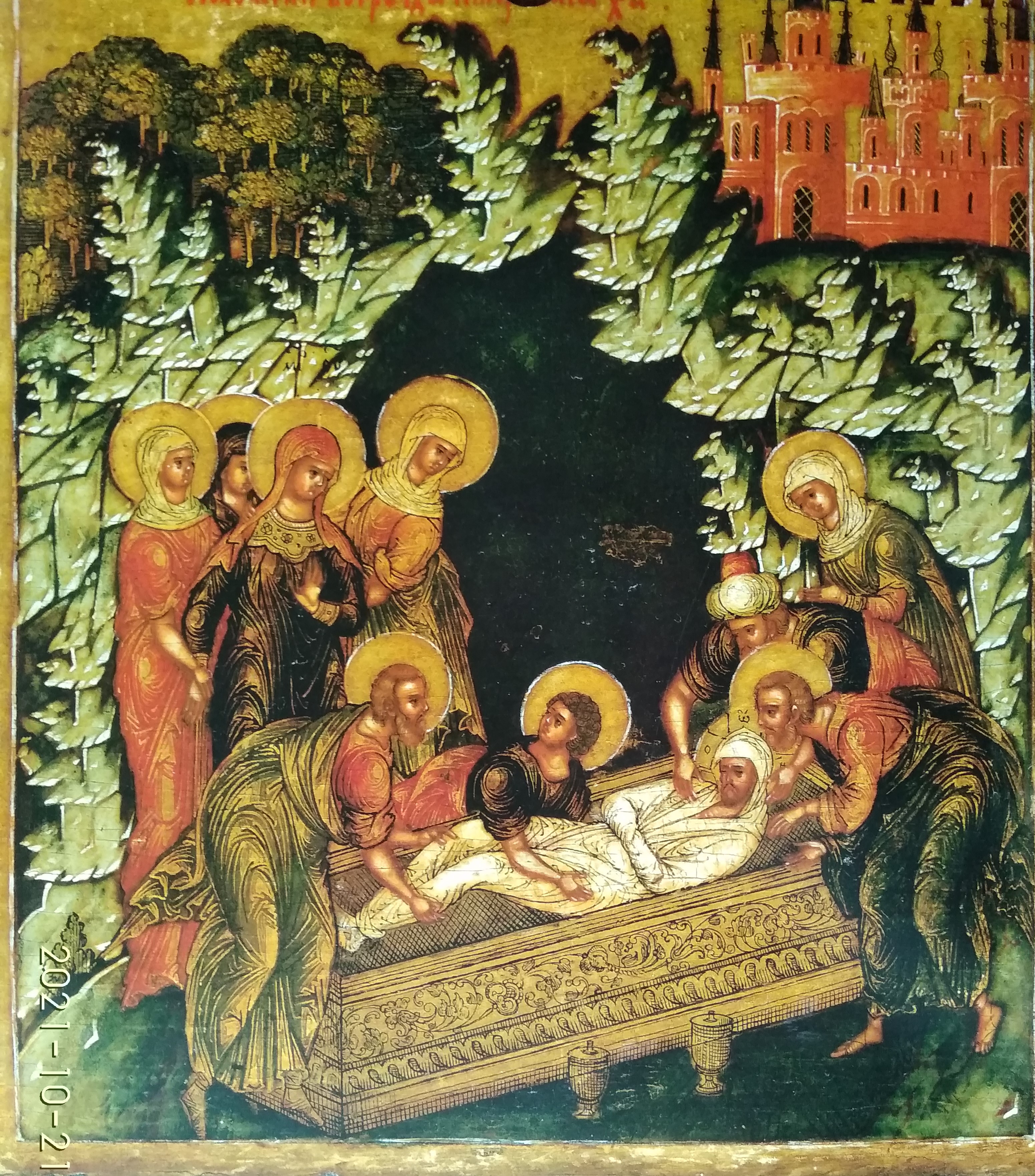

В клейме «Положение во гроб» (27) (ил. 8, 9) композиция Питера (Петера) ван дер Борхта, на первый взгляд, подверглась более ощутимой переработке. Но это происходит лишь из-за привнесенных в черно-белый образец ритмических и цветовых ощущений изографа. На деле же все очень близко к иконографии гравюры – позы, персонажи, форма гроба. Правда, Семен Спиридонов представляет гробницу не в виде прорубленной в массиве скалы, а как черную пещеру – образ более близкий восприятию русского мастера. Это символ тьмы неведения, которую призван рассеять Спаситель светом своего учения. По сторонам от гробницы – святые жены: справа фигурка молящейся мироносицы, слева изображены жены, поддерживающие Богородицу. Мария обращает ладонь приподнятой руки к гробу, как бы отказываясь верить в смерть Сына. Склоненные и прямостоящие фигуры жен ритмически повторяются очертаниями скал. Христа опускают в гроб четыре мужа, хотя в Евангелиях указаны только Иосиф, Никодим и, косвенно, обозначен евангелист Иоанн (он, очевидно, представлен в образе юноши в середине сцены).

Страстная тематика отчасти нашла отражение и в композиции средника иконы Спаса Вседержителя. Это архангелы с орудиями мучений и, вероятно, образы Марфы и Марии ‒ на эту мысль наводит замечание А.И. Успенского, указавшего, что в ряду событий, описанных в страстных лицевых рукописях XVII‒XVIII веков, имеется известие о прибытии Марфы и Марии в Рим к кесарю [Успенский 1914, c. 275‒277].

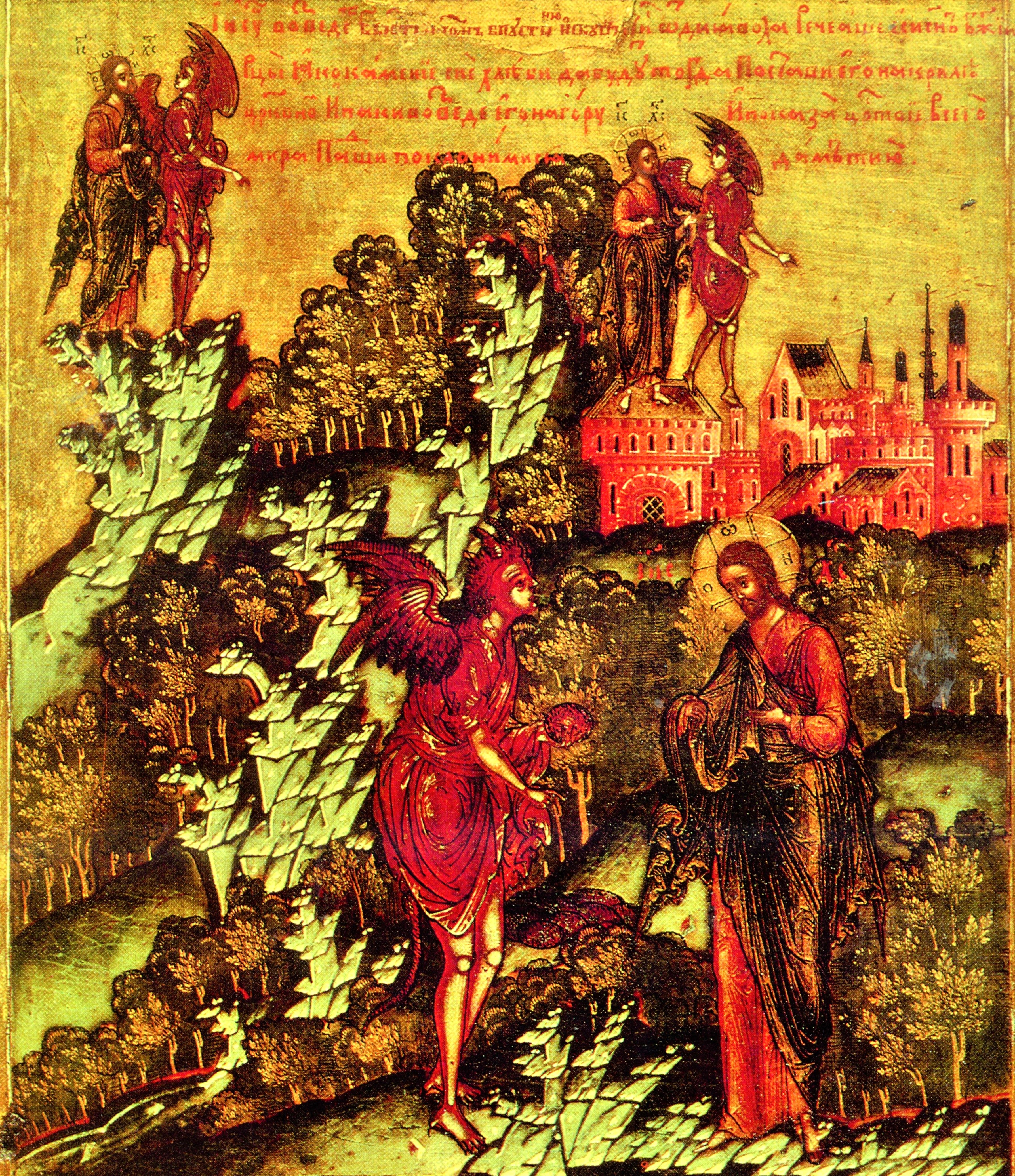

Последняя группа сцен, следующая третьему принципу работы Семена Холмогорца с источниками, представлена рядом клейм, композиции которых лишь навеяны образами Питера (Петера) ван дер Борхта. Однако их связь с творениями нидерландского гравера несомненна. Это клейма: «Преполовение» (клеймо 5) – здесь о влиянии первоисточника напоминают форма ротонды и фигурка старца, резко обернувшегося к собеседнику (справа на первом плане)[26]; «Пророчество Иоанна Предтечи о Спасителе: «Се агнец вземляй грехи мира…» (клеймо 6) – гравюра л. 23, 55 (56); «Искушение Спасителя дьяволом» (клеймо 8) – л. 3, 40 (41) (ил. 10, 11). У Питера (Петера) ван дер Борхта (в изданиях 1639, 1673 ‒ 1662 годов) эти сцены едва приметны. А у Семена Спиридонова, дополненные фигурами участников событий, природным и предметным стаффажем, они превращаются в самостоятельные и занимают все пространство композиции.

При анализе иконографии этих христологических сцен иконы из собрания ГРМ обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на западноевропейский прототип, изображение отвечает православной иконографии. Их аналоги встречаются в целом ряде восточных произведений. Правда, по большей части не в иконах, а в монументальной живописи и иллюминированных книгах. Любопытно отметить, как зоркий глаз русского художника выделял необходимые ему образы и сюжеты, среди множества других, населявших произведения западных мастеров. Тем не менее, несмотря на последовательность Семена Спиридонова, в числе композиций иконы Спаса Вседержителя имеются сцены, которые, если не полностью, то отдельными особенностями вызывают вопросы, касающиеся их родства с восточной иконографией. Кроме рассмотренной сцены «Воскрешение Лазаря» (клеймо 19), в этом ряду следует назвать упомянутые выше композиции ‒ «Рождество Христово. Поклонение пастухов» (клеймо 2) и «Брак в Кане Галилейской» (клеймо 9). Однако это тема отдельного исследования. В нашем случае важно то, что непривычные детали этих композиций также находят объяснения в канонических трудах богословов, издавна известных на Руси[27].

Итак, 18 клейм рассмотренной иконы Семена Спиридонова повторяют, более или менее точно, гравюры Питера (Петера) ван дер Борхта, четыре из них созданы под очевидным влиянием работ иностранного мастера. Подводя итоги, следует отметить, что замечание И.Л. Бусевой-Давыдовой о том, что большинство композиций образа Спаса Вседержителя заимствованы Семеном Спиридоновым из Библии Борхта‒Пискатора 1639 года (РГБ), нуждается в небольшом уточнении. В нашем случае изограф мог воспользоваться как образцами этого издания, так и гравюрами Библии Питера (Петера) ван дер Борхта 1673 ‒ 1662 годов. Доказательством служит то, что в этих книгах имеются одни и те же гравюры, использованные Холмогорцем при создании иконы из коллекции ГРМ.

Принципы работы Семена Холмогорца с образцами западной графики соответствуют общим правилам, ранее выявленным отечественными исследователями [Сачавец-Федорович 1929, с. 98‒100; Давыдова 1979b, с. 11]. Это упрощение композиции, дополнение декоративными деталями, внесение субъективных и канонических изменений. Обращает на себя внимание факт приверженности мастера традициям. Среди сцен прототипа, изограф, как правило, выбирает те, что находят аналогии в восточном православном искусстве. Большинство из них были известны и в русском искусстве XVII века. Настолько, что если бы не точное воспроизведение Семеном Спиридоновым специфических черт произведений Питера (Петера) ван дер Борхта, то можно было бы не заметить их инородную основу. К нетипичным для восточной иконографии схемам русский мастер обращался в редких случаях.

Литература

- Белоброва 1990 ‒ Белоброва О.А. О древнерусских подписях к некоторым нидерландским цельногравированным изданиям XVII в. // Труды отдела древнерусской литературы / АН СССР ИРЛИ (Пушкинский Дом). Л.: Наука, 1990. Т. 43. С. 70–81.

- Брюсова 1961 ‒ Брюсова В.Г. Семен Спиридонович Холмогорец – изограф XVII века (1642‒1695). К вопросу о Холмогоро-устюжской школе живописи // Ежегодник Ин-та истории искусств. I960. Архитектура и живопись. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. С. 247‒277.

- Бусева-Давыдова 1993 ‒ Бусева-Давыдова И.Л. Новые иконографические источники русской живописи XVII в. // Русское искусство позднего средневековья. Образ и смысл / Отв. ред. А.Л. Баталов. М.: РАХ НИИ теории и истории искусства, 1993. С. 190‒206.

- Бусева-Давыдова 2008 ‒ Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М.: Индрик, 2008.

- Велувенкамп 2006 ‒ Велувенкамп Я.В. Архангельск: нидерландские предприниматели в России, 1550‒1785 / Пер. с голл. Н. Микаэлян. М.: РОССПЭН, 2006.

- Гамлицкий 2006 ‒ Гамлицкий А.В. Библейские гравюры Петера ван дер Борхта: от Антверпена до Ярославля // Филевские чтения. Тезисы 9-й научн/ конф. ЦМиАР. М.: Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, 2006. С. 20‒26.

- Давыдова 1979а ‒ Давыдова И.Л. Проблема «Нарышкинского стиля» в русском искусстве второй половины XVII века: Дисc. ... канд. искусствоведения. М., 1979.

- Давыдова 1979b ‒ Давыдова И.Л. Проблема «Нарышкинского стиля» в русском искусстве второй половины XVII века: Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. искусствоведения. М., 1979.

- Золотова 2010 ‒ Золотова Е.Ю. Книжная миниатюра Западной Европы XII‒XVI веков. Каталог иллюстрированных рукописей в библиотеках, музеях и частных собраниях Москвы. М.: Северный паломник, Кучково поле, 2010.

- Казакевич 1980 ‒ Казакевич Т.Е. Иконостас церкви Ильи Пророка в Ярославле и его мастера // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Материалы и исследования. АН СССР, ВНИИ искусствознания / Отв. ред. В.П. Выголов. М.: Наука, 1980. С. 13‒64.

- Карасик 1988 ‒ Карасик И.Н. Хроника. Молодежные научные чтения // Советское искусствознание. М.: Советский художник, 1988. Вып. 23. С. 372‒419.

- Масленицын 1959 ‒ Масленицын С.И. Русский живописец XVII века ‒ Семен Спиридонов Холмогорец // Искусство. 1959. № 6. С. 67‒70.

- Масленицын 1980 ‒ Масленицын С.И. Писал Семен Спиридонов: Альбом. М.: Изобразительное искусство, 1980.

- Никифор, архим. 1891 ‒ Никифор, архим. Жертвоприношения у евреев // Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора. М.: Тип. А.И. Снегиревой, 1891. С. 258‒261.

- Николаева 2017 ‒ Николаева М.В. История создания иконостасов храмов Высокопетровского монастыря по письменным источникам последней трети XVII века // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. ст. / Под ред. С.В. Мальцевой, Е.Ю. Станюкович-Денисовой, А.В. Захаровой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2017. № 7. С. 460‒472.

- Попова 1983 ‒ Попова О.С. Русская книжная миниатюра XI‒XV в. // Древнерусское искусство. Рукописная книга: 3: сб. ст. М.: Наука, 1983. С. 9‒74.

- Румянцева 1986 ‒ Румянцева В.С. Народное антицерковное движение в России в XVII веке. М.: Наука, 1986.

- Сачавец-Федорович 1929 ‒ Сачавец-Федорович Е.П. Ярославские стенописи и Библия Пискатора // Русское искусство XVII в. Л.: Academia, 1929. С. 85‒108.

- Стрейс 1935 ‒ Стрейс Я. Три путешествия / Авт. вступ. ст. А. Гайсинович. Б.м.: СОЦЭКГИЗ, 1935.

- Турцова 1986 ‒ Турцова Н.М. Работа Семена Спиридонова Холмогорца с произведениями западноевропейской гравюры / М.В. Ломоносов и Север. Всесоюзная конференция, посвященная 275-летию М.В. Ломоносова: Тезисы докладов. Архангельск, 1986. C. 161–163.

- Турцова 1987 ‒ Турцова Н.М. Новые данные о жизни и творчестве Семена Спиридонова Холмогорца // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1987. М.: Наука, 1989. С. 215‒223.

- Турцова 1989 ‒ Турцова Н.М. Литературные источники и политические идеи некоторых сюжетов ярославских икон второй половины ХVII столетия // Труды Отдела древнерусской литературы. / АН СССР ИРЛИ (Пушкинский дом). Отв. ред. Д.С. Лихачев. Т. 42. Л., 1989. С. 351‒362.

- Турцова 1992 ‒ Турцова Н.М. Творчество Семена Спиридонова Холмогорца (1642‒1694/95): Дисс. ….. канд. искусствоведения. М., 1992.

- Турцова 1994 ‒ Турцова Н.М. История освящения ярославских храмов в программах икон Семена Холмогорца // Православный храм. Литургия и искусство: сб. ст. СПб.: Дмитрий-Буланин, 1994. С. 293‒308.

- Турцова 2015 ‒ Турцова Н.М. Семен Спиридонов Холмогорец. Жизнь и творчество // Иконы Семена Спиридонова Холмогорца из собрания Ярославского художественного музея. М.: 2К, 2015. С. 10‒65.

- Турцова 2024 ‒ Турцова Н.М. Западноевропейские источники произведений Семена Спиридонова Холмогорца // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной академии. СПб.ДА, 2024. № 1. С. 239‒269.

- Успенский 1914 ‒ Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII в. М.: б.и., 1914. Т. 1. С. 275‒277.

- Цветаев 1890 ‒ Цветаев Д.В. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. М.: Университетская тип., 1890.

- Шумилина 2010 ‒ Шумилина Е.Л. Свято-Введенский собор. Толгский монастырь. Библейские циклы нидерландских художников росписи Введенского собора 1690-х годов. М.: А2‒А4, 2010.

References

- Belobrova, O.A. (1990), “O drevnerusskikh podpisyakh k nekotorym niderlandskim tselnogravirovannym izdaniyam XVII v.” [On Old Russian signatures to some Neatherland’s fully engraved editions of the 17th century], Trudy otdela drevnerusskoi literatury, AN SSSR IRLI (Pushkinsky Dom), Nauka, Leningrad, Russia, V. 43, pp. 70‒81.

- Bryusova, V.G. (1961), “Semyon Spiridonov Kholmogorets ‒ izograf XVII veka (1642‒1695). K voprosu o Kholmogoro-Ustyuzhskoi shkole zhivopisi” [Semyon Spiridonovich Kholmogorets – icon painter of the 17th century (1642‒1695). On the Kholmogoro-Ustyug school of painting], Ezhegodnik In-ta istorii iskusstv: 1960. Arkhitektura i zhivopis, Izd-vo Akademii nauk SSSR, Moscow, Russia, pp. 247‒277.

- Buseva-Davydova, I.L. (1993), “Novye ikonograficheskie istochniki russkoi zhivopisi XVII v.” [New iconographic sources of Russian painting of the 17th century], Russkoe iskusstvo pozdnego srednevekovya. Obraz i smysl, A.L. Batalov (Ed.), RAKh NII teorii i istorii iskusstva, pp. 190‒206, Moscow, Russia.

- Buseva-Davydova, I.L. (2008), Kultura i iskusstvo v epokhu peremen. Rossiya semnadtsatogo stoletiya [Culture and Art in the Age of Change. Russia in the Seventeenth Century], Indrik, Moscow, Russia.

- Veluvenkamp, Ya.V. (2006), Arhangelsk: niderlandskie predprinimateli v Rossii, 1550‒1785 [Arkhangelsk: Neatherland Entrepreneurs in Russia, 1550‒1785], Transl. N. Mikaelyan, ROSSPEN, Moscow, Russia.

- Gamlitsky, A.V. (2006), “Bibleiskie gravyury Petera van der Borkhta: ot Antverpena do Yaroslavlya” [Biblical Engravings by Peter van der Borcht: from Antwerp to Yaroslavl], Filevskie chteniya: Tezisy devyatoi nauchnoi konferentsii, CMiAR, Tsentralny muzei drevnerussko kultury i iskusstva imeni Andreya Rubleva, Moscow, Russia, pp. 20‒26.

- Davydova, I.L. (1979а), Problema “Naryshkinskogo stilya” v russkom iskusstve vtoroi poloviny XVII veka [The problem of the “Naryshkin style” in Russian art of the second half of the 17th century]: Thesis for Cand. Sc. (Art history), Moscow, Russia.

- Davydova, I.L. (1979b), Problema “Naryshkinskogo stilya” v russkom iskusstve vtoroj poloviny XVII veka [The problem of the “Naryshkin style” in Russian art of the second half of the 17th century]: Abstract for Thesis for Cand. of Sci. (Art history), Moscow, Russia.

- Zolotova, E.Yu. (2010), Knizhnaya miniatyura Zapadnoi Evropy XII‒XVI vekov [Book miniatures of Western Europe of the 12th‒16th centuries]: Catalog of illustrated manuscripts in libraries, museums and private collections of Moscow, Severny palomnik, Kuchkovo pole, Moscow, Russia.

- Kazakevich, T.E. (1980), “Ikonostas tserkvi Iliyi Proroka v Yaroslavle i ego mastera” [Iconostasis of the Church of Elijah the Prophet in Yaroslavl and its masters], Pamyatniki russkoi arhitektury i monumentalnogo iskusstva: Materialy i issledovaniya, V.P. Vygolo (Ed.), AN SSSR, VNII iskusstvoznaniya, Nauka, Moscow, Russia, pp. 13‒64.

- Karasik, I.N. (1988), “Khronika. Molodezhnye nauchnye chteniya” [Chronicle. Youth scientific readings], Sovetskoe iskusstvoznanie, Sovetsky khudozhnik, Moscow, Russia, No 23, pp. 372‒419.

- Maslenitsyn, S.I. (1959), “Russky zhivopisets XVII veka ‒ Semen Spiridonov Kholmogorets” [Russian painter of the 17th century ‒ Semyon Spiridonov Kholmogorets], Iskusstvo, Moscow, Russia, no 6, pp. 67‒70.

- Maslenitsyn, S.I. (1980), Pisal Semen Spiridonov [Written by Semyon Spiridonov]: Albom. Izobrazitelnoe iskusstvo, Moscow, Russia.

- Nikifor, arkhim. (1891), “Zhertvoprinosheniya u evreev” [Sacrifices among the Jews], Illyustrirovannaya polnaya populyarnaya bibleiskaya entsiklopediya, Trud i izdanie Arhimandrita Nikifora, tip. A.I. Snegirevoi, Moscow, Russia, pp. 258‒261.

- Nikolaeva, M.V. (2017), “Istoriya sozdaniya ikonostasov khramov Vysokopetrovskogo monastyrya po pismennym istochnikam poslednei treti XVII veka” [The history of the creation of the iconostases of the churches of the Vysokopetrovsky Monastery according to written sources of the last third of the 17th century], Aktualnye problemy teorii i istorii iskusstva, S.V. Maltseva, E.Yu. Stanyukovich-Denisova, A.V. Zakharova (Eds.), SPb GU, St Petersburg, Russia, no 7, pp. 460‒472.

- Popova, O.S. (1983), “Russkaya knizhnaya miniatyura XI–XV v.” [Russian book miniatures of the 11th‒15th centuries], Drevnerusskoe iskusstvo. Rukopisnaya kniga: 3, Nauka, Moscow, Russia, pp. 9‒74.

- Rumyantseva, V.S. (1986), Narodnoe antitserkovnoe dvizhenie v Rossii v XVII veke [Popular antichurch movement in Russia in the 17th century], Nauka, Moscow, Russia.

- Sachavets-Fedorovich, E.P. (1929), “Yaroslavskie stenopisi i Bibliya Piskatora” [Yaroslavl murals and the Piscator Bible], Russkoe iskusstvo XVII v., Academia, Leningrad, Russia, pp. 85‒108.

- Streys, Ya. (1935), Tri puteshestviya [Three Journeys], introd. A. Gaysinovich, SOTsEKGIZ, Moscow, Russia.

- Turtsova, N.M. (1986), “Rabota Semena Spiridonova Kholmogortsa s proizvedeniyami zapadnoevropeiskoi gravyury” [Work of Semyon Spiridonov Kholmogorets with works of Western European engraving], M.V. Lomonosov i Sever. Vsesoyuznaya konferentsiya, posvyashchennaya 275-letiyu M.V. Lomonosova: Tezisy dokladov, Arkhangelsk, Russia, pp. 161–163.

- Turtsova, N.M. (1987), “Novye dannye o zhizni i tvorchestve Semena Spiridonova Kholmogortsa” [New information about the life and work of Semyon Spiridonov Kholmogorets], Pamyatniki kultury. Novye otkrytiya: Ezhegodnik, Nauka, Moscow, Russia, pp. 215‒223.

- Turtsova, N.M. (1989), Literaturnye istochniki i politicheskie idei nekotorykh syuzhetov yaroslavskikh ikon vtoroi poloviny XVII stoletiya [Literary sources and political ideas of some subjects of Yaroslavl icons of the second half of the 17th century], “Trudy Otdela drevnerusskoj literatury”, D.S. Likhachev (Ed.), AN SSSR IRLI (Pushkinsky dom), St Petersburg, Russia, V. 42, pp. 351‒362.

- Turtsova, N.M. (1992), Tvorchestvo Semena Spiridonova Kholmogortsa (1642‒1694/95) [The works of Semyon Spiridonov Kholmogorets (1642‒1694/95)]: Thesis for Cand. Sc. (Art history), Moscow, Russia.

- Turtsova, N.M. (1994), “Istoriya osvyashcheniya yaroslavskikh khramov v programmakh ikon Semena Kholmogortsa” [The history of the consecration of Yaroslavl churches in the programs of icons of Semyon Kholmogorets], Pravoslavny khram. Liturgiya i iskusstvo, Dmitry-Bulanin, St Petersburg, Russia, pp. 293‒308.

- Turtsova, N.M. (2015), “Semen Spiridonov Kholmogorets. Zhizn i tvorchestvo” [Semyon Spiri-donov Kholmogorets. Life and Work], Ikony Semyona Spiridonova Kholmogortsa iz sobraniya Yaroslavskogo khudozhestvennogo muzeya, 2K, Moscow, Russia, pp. 10‒65,

- Turtsova, N.M. (2024), “Zapadnoevropeiskie istochniki proizvedeny Semena Spiridonova Kholmogortsa” [Western European sources of the works of Semyon Spiridonov Kholmogorets], Trudy kafedry bogosloviya St Peterburgskoi Dukhovnoi akademii, DA, St Petersburg, Russia, no 1, pp. 239‒269.

- Uspensky, A.I. (1914), Tsarskie ikonopistsy i zhivopistsy XVII v. [Royal icon painters and artists of the 17th century], Moscow, Russia, no 1, pp. 275‒277.

- Tsvetaev, D.V. (1890), Protestantstvo i protestanty v Rossii do epokhi preobrazovany [Protestantism and Protestants in Russia before the era of reforms], Universitetskaya tip., Moscow, Russia.

- Shumilina, E.L. (2010), Svyato-Vvedensky sobor. Tolgsky monastyr. Bibleiskie tsikly niderlandskikh khudozhnikov rospisi Vvedenskogo sobora 1690-kh godov [Holy Vvedensky Cathedral. Tolga Monastery. Biblical cycles of Dutch artists paintings of the Vvedensky Cathedral in the 1690s], A2‒A4, Moscow, Russia.

Список сокращений

ГМИР – Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург.

ГРМ – Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

РГБ – Российская государственная библиотека, Москва.

ЯМЗ – Ярославский Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Ярославль.

ЯХМ ‒ Ярославский художественный музей, Ярославль.

[1] Инв. 2772. 155×107×3,5 см. В ГРМ поступила в 1931 году из конторы «Антиквариат» (советской внешнеторговой организации, осуществлявшей продажу антикварных предметов и произведений искусства за границу). Перечень клейм: 1. «Свв. евангелисты Иоанн Богослов с Прохором, Марк, Лука, Матфей»; 2. «Рождество Христово. Поклонение пастухов»; 3. «Бегство в Египет»; 4. «Сретение»; 5. «Преполовение»; 6. «Пророчество Иоанна Предтечи о Спасителе: “Се агнец …”»; 7. «Крещение»; 8. «Искушение Спасителя дьяволом»; 9. «Брак в Кане Галилейской»; 10. «Беседа Спасителя с самаряныней»; 11. «Исцеление слепорожденного и расслабленного»; 12. «Приведение к Спасителю грешницы»; 13. «Притча о лепте бедной вдовицы»; 14. «Изгнание торгующих из храма»; 15. «Исцеление кровоточивой и двух бесноватых»; 16. «Пир в доме Симона Фарисея»; 17. «Исцеление десяти прокаженных и сына некоего мужа»; 18. «Преображение»; 19. «Воскрешение Лазаря»; 20. «Вход в Иерусалим»; 21. «Тайная вечеря. Омовение ног»; 22. «Моление о чаше. Целование Иуды»; 23. «Спаситель перед Каиафой»; 24. «Спаситель перед Пилатом»; 25. «Пилат омывает руки»; 26. «Распятие»; 27. «Положение во гроб»; 28. «Воскресение».

[2] Предложенные автором примерная датировка иконы ‒ около 1682 года и версия о происхождении иконы из местного ряда иконостаса ярославской церкви Иоанна Златоуста в Коровниках основаны на сопоставлении сведений поздней музейной и реставрационной документации, результатов выполненного автором натурного обмера ячеек иконостаса указанной церкви в 1982 году, особенностей программного замысла образа и отдельных иконографических деталей образа [Турцова 1987, с. 217; Турцова 1989. Т. 1, c. 74‒76].

[3] В работах автора статьи [Турцова 1992. Т. 1, c. 119‒132; Турцова 1994, c. 293‒308] выявлены и охарактеризованы модели отражения реальных событий, связанных с историей храмов, для которых создавались иконы Семена Спиридонова 1680-х годов (Спас на престоле с Марфой и Марией и 28 клеймами», ок. 1682 года и «Богоматерь Одигитрия с 40 клеймами» 1687 года, также из собрания ГРМ).

[4] В научной литературе, как отечественной, так и зарубежной встречаются разные примеры прочтения имен П. ван дер Борхта и Н. Пискатора. Так, Ф.И. Буслаев именовал ван дер Борхта «Пётр»; О.А. Белоброва, А.В. Гамлицкий ‒ «Петер»; И.Л. Бусева-Давыдова, Н.М. Турцова – «Питер»; Е.П. Сачавец-Федорович упоминает Н. Пискатора как «Николай», а А.Г. Сакович ‒ «Николас Иоаннис Фишер» и т п. Поэтому автор настоящей статьи сочла целесообразным привести в настоящем тексте наиболее употребляемые варианты транслитерации.

[5] ЯХМ, инв. И-1213. 147×113,3×4 см. Происходит из церкви Николы Мокрого в Ярославле [Турцова 1987, с. 219].

[6] Кроме упомянутых в статье А.В. Гамлицкого [Гамлицкий 2006, c. 20], к этому источнику обращалась Т.Е. Казакевич, исследовавшая иконы церкви Ильи Пророка в Ярославле [Казакевич 1980, с. 47‒48].

[7] Материалы этой главы с небольшими дополнениями, уточнениями и большим количеством иллюстраций опубликованы в статье [Турцова 2024].

[8] Протокол научного заседания Отдела древнерусской живописи ГРМ. Ленинград, 6 октября 1983 года // Производственные совещания и научные заседания. 1971‒2002 гг. / Архив Отдела древнерусского искусства ГРМ.

[9] Занятия включали три лекции: 1. Литературные источники икон Семена Холмогорца; 2. Работа Семена Холмогорца с образцами западноевропейской гравюры; 3. Новые данные о жизни и творчестве северянина. Работа была отмечена благодарственной грамотой дирекции Ярославского художественного музея от 7 июля 1984 года.

[10] Инв. № И-432. 171×130×3,9 см. Происходит из ц. Николы Мокрого (?) г. Ярославля. В ЯХМ пост. Из ЯМЗ в 1970 году.

[11] Для сравнения работ Семена Спиридонова и композиций Библии Пискатора использованы издания 1650 года (ГРМ. ОДРЖ, инв. № Д Гр.78), 1674 года из Главной библиотеки Троице-Сергиевой лавры, Отдел 12, инв. 2716. См.: URL: https://ru.djvu.online/file/IpOpzTXcpMGal (дата обращения: 11.07.2021); https://djvu.online/file/1eWc08K1Vj0q3 [Дата обращения 11.07.2021]: https://djvu.online/file/1eWc08K1Vj0q3 (дата обращения 11.07.2021). Приношу благодарность автору этих публикаций.

[12] О.А. Белобровой выявлен ряд изографов XVII‒XVIII вв., располагавших личными экземплярами западноевропейских лицевых увражей [Белоброва 1990, c. 79].

[13] ЯМЗ, Р.О. Инв. 15730. Титульный лист отсутствует. Кожаный переплет поздний (XIX в.(?)). Библия принадлежала Д.М. Свешникову, позднее поступила в библиотеку Ярославской ученой архивной комиссии.

[14] ГМИР. ОРК, инв. Н 760. Ранее принадлежал Антониево-Сийскому монастырю, затем академику П.Н. Никольскому, позже Библиотеке АН СССР, филиалом которой являлась библиотека ГМИР. Автор искренне благодарит хранителя Отдела редкой книги ГМИР Е.И. Зубкова за возможность ознакомиться с данными о бытовании книги.

[15] Отдел рукописей РГБ. 178. № 3274. О.А. Белоброва указывала еще одно переиздание Библии Борхта‒Пискатора, 1639 года. Это экземпляр из ГИМ, собр. Меньших, 1880 год. [Белоброва 1990, c. 77].

[17] Алехина Л.И., Гамлицкий А.В. Евангелие Иеронима Наталиса. Первое издание / сост. Алехина Л.И., Гамлицкий А.В. М.: Издательство Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, 2019. Библии Пискатора посвящено множество работ, приведу последние. Библия Пискатора ‒ настольная книга русских иконописцев: Каталог выставки. Государственная Третьяковская галерея / Сост. Е.В. Буренкова, Г.В. Сидоренко. М., 2019; Theatrum biblicum. Библия Пискатора 1643 года из собрания Государственной Третьяковской галереи. Каталог / Ред. Карпова Т.Л. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020.

[18] О библиотеках обителей Русского Севера см.: Белоброва 1990, с. 71. Такое разнообразие объяснимо уже тем, что после завоевания в 1581 году Швецией города Нарвы, Холмогоры становятся одним из важнейших центров торговли России с Западной Европой и сохраняют значение столицы Поморья вплоть до 1708 года. [Велувенкамп 2006, с. 17, 21]. Начиная с XVII века, голландцы становятся основными торговыми партнерами России [там же, с. 48‒49; Стрейс 1935, с. 11].

[19] Указывая страницы изданий Библий П. ван дер Борхта из собраний ЯМЗ и ГМИР, автор статьи приводит два номера: первый – в соответствии с пагинацией конкретных изданий увража, полученной при инвентаризации на местах хранения, второй (в скобках) – выгравированный на самой гравюре, т.е. авторский.

[20] Примером может являться, миниатюра французского часослова, выполненная мастером руанских эшевенов, 1470-е‒1480-е гг. (РГБ, Ф. 218, № 388), воспроизведенная в книге Е.Ю. Золотовой [Золотова 2010, c. 163]. О.С. Попова указывала, что подобные четырехчастные образы евангелистов часто воплощались в миниатюрных иконках, создаваемых в Москве в конце XIV века, но, изредка, в книгах (миниатюра Евангелия из Чудова монастыря, конец XIV (ГИМ, Чуд. 2) [Попова 1983, c. 50].

[21]На схеме это клеймо отмечено параллельной штриховкой (ил. 12).

[22]На схеме клейма, почти точно, повторяющие композиции гравюр Библий Питера (Петера) ван дер Борхта 1639 г. и 1662 г. отмечены диагональной штриховкой (ил. 12).

[23]Первый номер – это номер листа издания 1662 года, второй – издания 1639 года и (в скобках) авторский номер, напечатанный на самой гравюре, который является общим для гравюр обеих книг.

[24] Как раб или пленник ада св. Лазарь представлен на картинах Никола Фромана, Артгена ван Лейдена, Джованни Франческо Гверчино, гравюрах Альбрехта Дюрера, Библии Пискатора 1674 г., Иеронима Вирикса и др.

[25] См. воспроизведение в альбоме С.И. Масленицына [Масленицын 1980, с. 112].

[26] Этот образ встречается уже в самой ранней, из известных, икон Семена Спиридонова «Василий Великий в 42 клеймах жития», 1674 (ЯХМ), инв. И-648, 128×55×2,5 см. «Св. Василий указывает путь спасения Еввулу и другим афинским мудрецам» (клеймо 6). См. воспроизведение в альбоме С.И. Масленицына [Масленицын 1980, с. 104].

[27] Данной теме посвящена отдельная работа автора настоящей статьи [Турцова 2025].

К иллюстрациям

Ил. 1. Отсканировано из книги: Турцова Н.М. Семен Спиридонов Холмогорец. Жизнь и творчество // Иконы Семёна Спиридонова Холмогорца из собрания Ярославского художественного музея. М.: ЗАО «2К», 2015. С.44.

Ил. 2. Фото из личного архива Н.М. Турцовой.

Ил. 3. Отсканировано из книги: Масленицын С.И. Писал Семен Спиридонов: Альбом. М.: Изобразительное искусство, 1980. С.108.

Ил. 4. Отсканировано из календаря на 2000 год.

Ил. 5. Фото из личного архива Н.М. Турцовой.

Ил. 6. Отсканировано из: Турцова Н.М. Семен Спиридонов Холмогорец. Жизнь и творчество // Иконы Семёна Спиридонова Холмогорца из собрания Ярославского художественного музея. М.: ЗАО «2К», 2015. С.47.

Ил. 7. Изображение из личного архива Н.М. Турцовой. Оплата права на воспроизведение произведена 23.11.2023. Заявка номер 1050-23.

Ил. 8. Фото из личного архива Н.М. Турцовой.

Ил. 9. Отсканировано из календаря на 2000 год.

Ил. 10. Фото из личного архива Н.М. Турцовой.

Ил. 11. Отсканировано из книги: Масленицын С.И. Писал Семен Спиридонов: Альбом. М.: Изобразительное искусство, 1980. С. 107.

Авторы статьи

Информация об авторе

Нина М. Турцова, кандидат искусствоведения, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, Санкт-Петербургская духовная академия, Иконописное отделение, Санкт-Петербург, Россия; 191167, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 17; ntourt@mail.ru

Author Info

Nina M. Turtsova, Cand. of Sci. (Art History), Associate Professor, Corresponding Member of Petrovsky Academy of Sciences and Arts, St Petersburg Theological Academy, Icon Painting Department, St Petersburg, Russia; 17 Obvodny Canal Emb, 191167 St Petersburg, Russia; ntourt@mail.ru